工具/处所类中动结构的语义特征及句法生成

夏炎青

(阜阳师范学院外国语学院,安徽阜阳236041)

工具/处所类中动结构的语义特征及句法生成

夏炎青

(阜阳师范学院外国语学院,安徽阜阳236041)

工具/处所类中动结构是目前中动句研究领域的盲点,学者们普遍都在讨论传统意义上的受事主语的中动结构。结合Pylkkanen(2002)的应用型论元(Applied Argument)理论对工具/处所类中动结构的句法推导或生成模式作些探讨,以期探寻出更好的生成方法。

中动结构;工具;处所;句法推导

最近几年,中动结构(middle construction)作为一种特殊的句型模式受到较为广泛的关注,语法学者如,曹宏(2004,2005)、何文忠(2005,2007)、韩景泉(2003)和李卉(2007)等从多个角度对这种构式展开了探讨。虽然学者也都稍有提及,但他们大都还是忽视了下面几个中动结构的构式,如:

(1)a.The truck loads easily.

b.This bed sleeps well(comfortably).

c.宽敞的院子住起来比较舒服。

d.地上坑坑洼洼的,加上满地大小碎石,走起来辛苦异常。(《东尼!东尼!》)

这种构式与传统意义上的中动结构有很大区别,至少很多学者大量列举的语义特征受事主语在(1)中是不见了。承担语法主语的是工具/处所类语义角色。

本文首先对这种特殊句型构式的语义特征作些简单的介绍,主要是区别他们与传统中动结构在某些方面的异同。其次结合Pylkkanen(2002)的理论观点,对工具/处所类中动结构的生成模式做些探讨。

一、工具/处所中动句的语义特征

张法科和仇伟(2007:25)、汤斌(2002:96)曾对处所主语句的语义特征做过分析,他们认为可以从三个侧面对处所主语句所描述的语义进行观察,即:构式义、主题义和经验义。其实张至少还忽略了一类处所/工具主语句,也即非典型中动结构(atypical middles)或称附加语中动结构(adjunct middle construction)(何文忠2005)

工具/处所主语类中动结构与受事类中动结构有一个明显的不同点,那就是前者的语法主语不是动词的直接内论元,而是间接内论元。它间接地通过一个相关的介词得到论旨角色,因为在与其相对应的主动句里,总要有一个介词来引出这个工具/处所成分。工具/处所类中动结构除了具有中动结构的基本语义特征之外,还在几个方面具有自己的典型特征。

1.隐含施事

目前国内外对中动结构的研究都普遍接受中动句中存在隐含的施事论元。如,Stroik(1992,1995)认为中动结构中存在隐含的施事论元。她还试图证明中动词(middle verbs)的逻辑主语是作为域外论元角色被投射到了句法层面上。她证明隐含的施事论元在句法上存在的一条重要支持论据则是语法主语中照应词语的使用,如:

(2)a.Books about oneself never read poorly.

b.Letters to oneself compose quickly.(Stroik 1992:129)

但Rapoport(1999:147)持相反观点,而他论证自己观点的证据就是来自工具/方式(Instrument/Manner)类中动结构。Rapoport首先对中动词进行了分类。他认为,象cut,carve和crush等带有工具/方式等成分特征的中动词本身就隐含有方式或方法的语义特征,而这些特征正是中动结构施事论元的载体。也正因为如此,cut、carve和crush等动词都不能应用于非宾格结构(unaccusative)中。

(3)a.The bread cut.

b.The wood carved.

c.The ice crushed.

Rapoport认为,这些工具/方式(Instrument/Manner)等成分特征随中动词进入中动结构,其隐含的施事因此就会变得明朗起来。如果动词中没有工具/方式等相关成分,即使动词进入中动结构,其相应的施事论元也不能从句子中体现出来。

所以,工具、处所和方式类中动结构正好印证了中动结构的非施事性本质特征。中动结构的施事在句法层面上并不活跃,从本质上说是因为中动结构本身根本不具有施事性(agentivity)。

2.受事主语

中动结构的另一个特征是,它的表层语法主语是动词表达的行为的承受者。例(4)中的this book显然不具备“阅读"的能力,它只能是阅读的对象,整个句子表示该书某些内在的性质(如字体印刷大、排版方式清晰等等)致使它容易阅读(司惠文,余光武2005:1)。

(4)This book reads well.

但在工具/处所类中动结构中,受事主语是绝对不可见的。因为此类中动结构的语法主语都是表工具或表处所的名词,如:

(5)a.这风向杆平时爬起来就特别吃力,在大风中,陈金水好几次都几乎把持不住,险些从杆上……(《人民日报》)

b.The knife cuts well.

c.The pen writes easily.

在上例中,“这风向杆”并非动词“爬”的受事,而是动词“爬”的处所,表示的意思是在“这风向杆”上爬。“the knife”和“the pen”也都不是动词“cut、write”的受事,他们都表示的是工具。

3.性状副词

英语中动结构通常需要easily之类的性状副词来修饰,否则句子通常在语法上不可接受。汉语中动结构也需要在语义上指向中动词受事的形容词(AP)(曹宏2004:11)。

(6)a.This book reads easily.

b.This book reads.

(7)a.酒精挥发起来非常快。

b.酒精挥发起来。

Iwata(1999)指出,中间动词需要性状修饰语,这与其说是动词句法次范畴化方面的要求,不如说是信息方面的需要,因为即使不用性状修饰语,只要能以某种方式传递出新信息,如通过否定(8)、在动词上使用句子重音(9)或者强调式(10)等手段同样能让中间动词句成为合法的语句。

(8)a.This meat cuts.

b.This meat doesn’t cut.(Fellbaum 1986:9)

(9)a.This car drives.

b.I thought we were out of gas,but the car DRIVES!(Ibid)

(10)These red sports models do sell,don’t they?

二、PylKkanen的Applicative理论

程杰,温宾利(2008:82)认为,句子中的论元一般可分为两大类:一是核心论元(core argument),它承担施事或受事的论旨角色;二是非核心论元(noncore argument),它担任除施事和受事以外的其它论旨角色。(11a)和(11b)中带下划线的名词性成分分别代表了汉语中两类典型的非核心论元。

(11)a.我吃了小王三个苹果。

b.我今天吃食堂。

程杰和温宾利主要吸收了Pylkkanen(2002)的观点,Pylkkanen认为非核心论元可以通过一系列移位升格为核心论元,从而进入动词的论元结构,这样的非核心论元被称作应用型论元(applied argument以下简称APPL论元),其相关的句法结构称作应用型结构(applicative construction,以下简称APPL结构)。

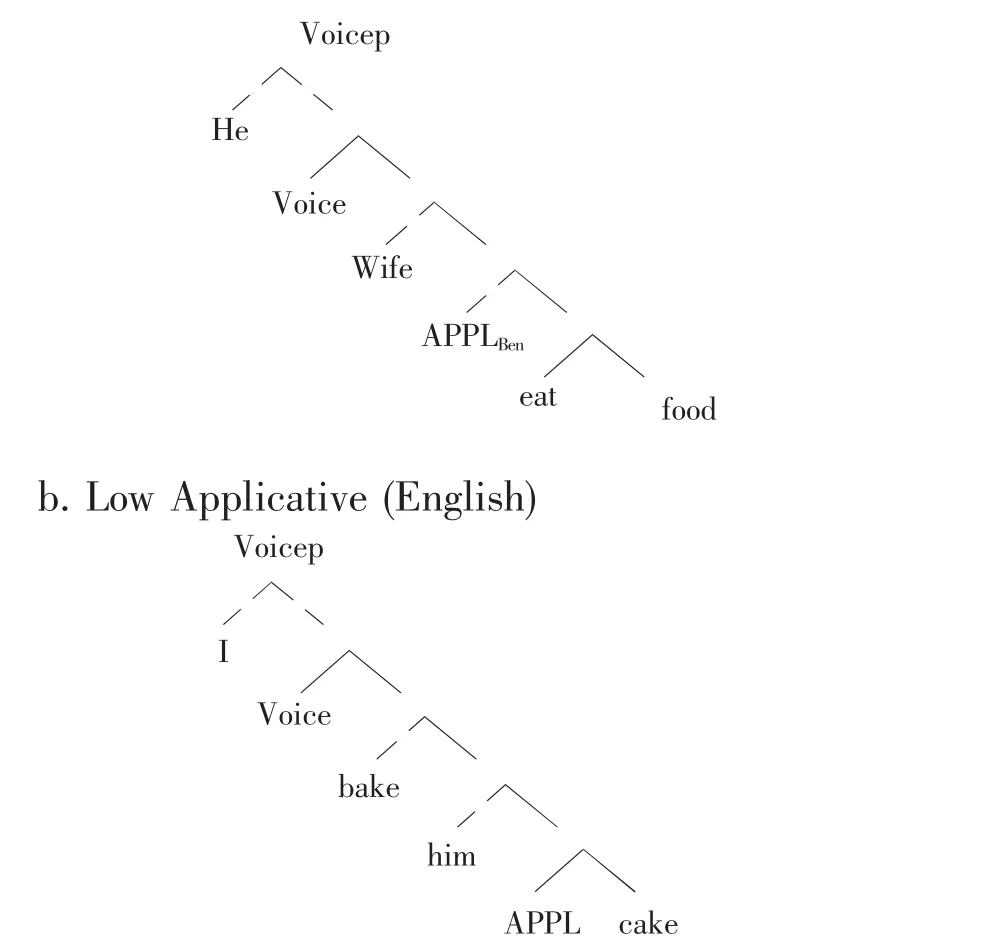

Pylkkanen认为英语现实会话中存在大量的应用型结构,他还进一步将人类语言中的APPL结构分为两类:高位APPL结构(High applicatives)和低位APPL结构(Low applicatives)。根据他的观点,高位APPL结构主要蕴含事件(event)和个体(individual)之间的关系,而低位APPL结构则蕴含两个个体之间的关系。他通过下面两个树形图很好的描述了这两种应用型结构的区别。

a.High Applicative(Chaga)

在图(a)的语言Chaga中,“He eats his wife food.”这种结构在英语中是没有的,“his wife”在结构中承担的是受益者(beneficial)的论旨角色。该句蕴含的是事件“eating food”与个体“his wife”之间的关系,应用型论元在动词短语VP上合并(merge)。而图(b)是典型的英语双宾结构,该句蕴含着“him”和“cake”两个个体之间的关系,我烤的蛋糕是为“他"而烤的,烤好了的面包属于他,应用型论元应在动词前合并进入推导序列。

熊仲儒(2009:560)在探讨外围格的论元地位时就指出,外围格是工具/处所等语义成分,它常常作为附加语引进句法结构,也可以作为论元引进句法结构,但后种用法常常被忽视。本文利用Pylkkanen的观点,同时结合英汉语的非典型中动结构的语义特点对他们的生成模式做些探讨,以期找到这些结构的生成模型。

三、工具/处所类中动句的生成模式

Achema&Schoorlemmer(1995:173)通过对荷兰语Limburg方言的研究,指出当主语是表示工具类或处所类的介词短语并且其内论元为任意所指名词短语时,介词短语中的名词短语攀升至内论元的位置与任意所指论元合并,实现动词的内论元角色。(5c)的合并过程如下所示:

(12)writes+instr[PP[P NP]]→V[writes+[NP this pen]].

(instr代表instrument)

附加中动结构是由表示地点或工具的介词短语与中动结构的谓语动词合并推导而成。通过合并,介词的宾语变为动词的直接宾语。这样附加中动结构与典型中动结构的句法推导过程就统一起来了。

Achema&Schoorlemmer的解释虽然很好的解决了内论元的实现问题,但在工具/处所类中动结构中,中动词的内论元并非实指,很多时候只是一个任意性的内论元。同时根据Pylkkanen(2002)的观点,介词短语中的名中动词与工具/处所等语义角色的合并到底是基础生成(base-generated)还是由句法操作实现的也并不明确。Pylkkanen认为,介词短语中的名词短语应在动词短语和任意所指名词短语合并后才进入推导序列,表达的是该工具/处所与整个动词短语所表达的事件之间的关系。

由此,我们可对工具/处所类中动结构的句法生成过程作出以下归纳:工具/处所类中动结构中存在一个抽象施事性轻动词Voice,由于Voice具有施事的强语素特征,Voice呈现的强语素特征会触发vDOP内下层名词移位,轻动词Voice给其指示语位置名词指派施事者的题元角色,使其具有施事意义,因而由中动词所承载的自主意识的施事角色隐性提升移位。同时T也具有强语素特征,T的强语素特征会触发VoiceP下的名词移位,居于TP specifier位置的DP必须得到满足,探针开始向下一个语段(phase)探寻,最终在ApplP的specifier处找到具有工具/处所格的DP,整个句子的推导过程到此结束,各安其位。

通过工具/处所类中动结构的语义特征分析,本文发现工具/处所类中动结构具有Pylkkanen所分析的High Appl的典型特征,该结构中蕴含着事件与个体之间的工具/处所关系。采用Pylkkanen的应用型论元理论来解释工具/处所主语类中动结构,例(1d)“宽敞的院子住起来比较舒服”可以解读为:院子由于宽敞等属性使得ARB住在院子里,ARB感到比较舒服。在此构式中,“住”这个事件与处所“宽敞的院子”之间产生高位APPL结构关系。该类中动结构可以进一步阐释为:

(13)[TPDP[VoicePSub[Voice’Voice[vDOPvDO[ApplPDP [ApplPAppl[√PADV[√P√DP]]]]]]]]

图释(13)中,动词词根首先与该动作的受事(很多时候为空null)相合并(merge),然后合并性状副词。由于√P事件与工具/处所的特殊关系,此时构式开始合并APPL。动词词根由于本身所承载的自主意愿成分开始移位(move)到VoiceP的Specifier位置,不过该移位通常是以隐性移位。由于Voice具有很强的强语素特征,居于VoiceP specifier位置的DP必须得到满足,探针开始向下一个语段(phase)探寻,最终在ApplP的specifier处找到具有工具/处所格的DP,整个句子的推导过程到此结束,各安其位。

下面分别对英汉语的工具/处所类中动结构具体实例的生成过程进行探讨,如下所示:

(14)The pen writes easily.

例(14)是个典型的工具类中动结构,因为“钢笔”本身所具有的某种内在属性,使得这支钢笔在书写任何东西(arb)时都具有很流利的属性,该句型的推导模式如下:

(15)[TPthe pen[VoicePSubagent[Voice’Voice[vDOPvDO[ApplPthe pen[ApplPApplinstr[√Peasily[√P√write DParb] ]]]]]]]

根据图释(15)所示,中动词根√write首先与表任意的DP书写物相合并(merge),由于该书写事件与它的工具有紧密的关系,因此在动词短语√P之上合并Appl,由此形成了ApplP短语。由于Voice具有施事的强语素特征,Voice呈现的强语素特征会触发vDOP内下层名词移位,轻动词Voice给其指示语位置名词指派施事者的题元角色,使其具有施事意义,因而由中动词write所承载的书写者的施事角色隐性提升移位。同时T也具有强语素特征,T的强语素特征会触发VoiceP下的名词移位,居于TP specifier位置的DP必须得到满足,探针开始向下一个语段(phase)探寻,最终在ApplP的specifier处找到具有工具格的the pen,到此整个句子的推导过程到此结束。

例(16)是汉语表处所的中动结构模式:

(16)这样的小区住起来真是舒服呵!(吴玲玲2007)

该构型中,由于“这样的小区”具有某种内在的特性而使得ARB住在这个小区非常的舒服,它的生成模式如下:

(17)[TP这样的小区[VoicePSubagent[Voice’Voice[vDOPvDO[ApplP这样的小区[ApplPApplloc[√P真是舒服呵[√P√住]]]]]]]]

根据图释(17)所示,由于中动词根√住所表示的居住事件与它的处所有紧密的关系,因此在动词短语√P之上合并Appl,由此而形成了表处所的ApplP短语“住这样的小区”。由于Voice具有施事的强语素特征,Voice呈现的强语素特征会触发vDOP内下层名词移位,轻动词Voice给其指示语位置名词指派施事者的题元角色,使其具有施事意义,因而由中动词“住”所承载的书写者的施事角色隐性提升移位。同时T也具有强语素特征,T的强语素特征会触发VoiceP下的名词移位,居于TP specifier位置的DP必须得到满足,探针开始向下一个语段(phase)探寻,最终在ApplP的specifier处找到具有处所格的“这样的小区”,“这样的小区住起来真是舒服呵!”的推导由此得到完全体现。

本文以Pylkkanen(2002)的Applicative Argument理论为框架,对工具/处所类中动结构的句法生成过程重新进行阐释,以求更经济、更合理地解释其生成机制。旨在提供一种句法上的合并移位的思想,本句法推导在具体的操作过程中可能存在一些问题,尚需进一步深入研究。

[1]Ackema,P.&M.Schoorlemmer.Middles and Nonmovement[J].Linguistics Inquiry,1995.25:173--197.

[2]Iwata,S.On the status of an implicit argument in middles[J].Journal of Linguistics,1999.35:527–553.

[3]Pylkkanen,L.Introducing Arguments[D].Doctoral Dissertation.University of Pittsburgh,2002.

[4]Rapoport,T.R.The English Middle and Agentivity[J].Linguistic Inquiry,1999.30:147--155.

[5]Stroik,T.Middles and Movement[J].Linguistic Inquiry,1992.23:127—137.

[6]Stroik,T.On Middle Formation:A Reply to Zribi-Hertz[J].Linguistic Inquiry,1995.26:165--171.

[7]曹宏.中动句对动词形容词的选择限制及其理据[J].语言科学,2004(1):11-27.

[8]曹宏.论中动句的句法构造特点[J].世界汉语教学,2004(3):38-47.

[9]曹宏.论中动句的层次结构和语法关系[J].语言教学与研究,2004(5):42-52.

[10]曹宏.论中动句的语义表达特点[J].中国语文,2005(3):205-212.

[11]程杰,温宾利.对汉语两类非核心论元的APPL结构分析[J].四川外语学院学报,2008(3):82-87.

[12]韩景泉.英语中间结构的生成[J].外语教学与研究,2003(5):179-188.

[13]何文忠.中动结构的界定[J].外语教学,2005(7):9-14.

[14]何文忠.中动构句条件[J].外语教学,2007(3):24-29.

[15]李卉.中动结构句法生成的最简探析[J].长沙大学学报,2007(7):114-115.

[16]司惠文,余光武.英语中间结构句法致使生成研究[J].现代外语,2005(1):1-9.

[17]汤斌.使役动词的中动语态和它的工具语义角色[J].四川外语学院学报,2002(9):96-100.

[18]吴玲玲.“NP(对象)+V+起来+AP”句式考察及教学建议[D].北京语言大学,2007.

[19]熊仲儒.外围格的论元地位[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2009(9):560-566.

[20]张法科,仇伟.处所主语句的语义分析[J].山东外语教学,2007(5):25-29.

(责任编辑:林凡)

Semantic Representation of Instrument/Location Middle Construction and Its Syntactic Derivation

XIA Yan-qing

(School of Foreign Languages,Fuyang Teachers College,Fuyang,Anhui 236041,China)

The Instrument/Location Middle Construction is always ignored in the study of the Middle Construction.In the literature great attention is paid to the patient-subject Middle Construction.Based on the theory of Applied Argument from Pylkkanen,this paper tries to explore the syntactic derivation of Middle Construction of such types,in the hope that it can give some light to the comprehensive derivation of this special structure.

Middle Construction;instrument;location;syntactic derivation

H314.3

A

1008—7974(2010)07—0042—04

本文系安徽省教育厅人文社科研究项目“最简方案框架下的英汉中动结构对比研究”阶段性成果。项目编号:2008sk393

2010—05—26

夏炎青(1978-),安徽安庆人,现为阜阳师范学院外国语学院讲师,硕士。

——针对对外汉语语素教学构想