心理契约违背国内外研究综述

何 霞

◆ 中图分类号:F276.5 文献标识码:A

内容摘要:本文从心理契约违背的两个经典研究模型谈起,系统地总结了心理契约违背理论和实证研究的新进展,认为未来研究方向应是:构建统一的心理契约违背的理论框架和分析体系;多方面加强心理契约违背的实证研究,如对非营利组织的研究、拓宽研究范围;创新研究方法和分析工具;心理契约正向强化作用以及心理契约违背的本土化研究发展等内容。

关键词:心理契约 违背 破裂 模型实证研究

在全球经济一体化、企业竞争加剧的背景下,人们的工作方式和生活方式发生了巨大的变化。从组织的角度来看,激烈的市场竞争给组织带来了巨大的竞争压力,为了在日益激烈的环境中能得以生存和发展,组织不得不进行重组、精简、裁员。在这一背景下,组织不太愿意或者没有足够的能力来履行对员工的承诺。从员工的角度来说,传统上员工通过努力工作和忠诚就能换来长期性的工作保障和职业发展的约定。现在,这种雇佣方式开始发生根本性的变化,心理契约违背成为越来越普遍的社会现象,由此引发员工满意度和忠诚度降低、工作绩效下降、敌对行为增加、核心员工流失频繁等态度和行为问题。

近些年来国内外学者们开始关注心理契约及其相关问题,心理契约违背也成为组织行为学、管理心理学、人力资源管理等领域的研究热点。Rousseau和Parks(1993)指出,当员工感知到组织没有履行包括在心理契约内的一项或多项义务时,心理契约违背就发生了。心理契约之所以引起学术界和企业界的共同重视,主要在于心理契约违背对员工个体行为的负面影响,以及由此带来的组织效益的损失。心理契约违背是指个体感知到组织没有充分履行心理契约中应承担的义务时所产生的强烈情绪和情感体验。

本文主要从心理契约违背形成过程的模型和最新研究进展的分析入手,系统地总结学者们所做的相关实证研究,分析以往研究中的主要成果与存在的问题,并对未来的研究方向做出展望,以期能在一定程度上反映心理契约违背的形成机理和作用机制,为设计更加真实的组织治理机制提供参考和启示。

心理契约违背形成过程的理论模型

在心理契约违背形成过程的研究方面,以下两个模型比较具有代表性。

(一)Morrison & Robinson的心理契约违背形成过程的模型

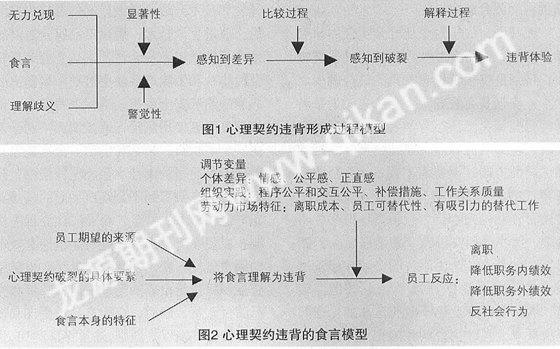

Morrison & Robinson(1997)认为促成心理契约的违背有三个关键因素:无力兑现、食言和理解歧义,其中心理契约违背的产生可能是源于组织或者故意或者因为无法控制外部环境而没有兑现承诺,或者是由于个体和组织对于心理契约理解的不同而使个体感觉组织没有兑现承诺。他们认为,心理契约未履行会使个体产生相应的认知评价与情感反应,且两者之间存在一个复杂的解释过程,由此他们提出了心理契约违背的形成过程模型(如图1所示),认为从个体感知到心理契约违背一般会经历三个阶段:感知到差异、感知到破裂、违背体验,每一个阶段都会受到不同的认知加工过程的影响。

Morrison & Robinson认为破裂(breach)和违背(violation)是完全不同的两个概念,应把个体对组织未履行承诺的认知感受和由此产生的情感反应区分开来。感知到的破裂是指个体对组织没有履行心理契约中包含的、对应于其贡献的某些义务的感知。而违背则是指与对组织没有充分履行心理契约的信念相伴随的强烈情绪和情感体验,其核心是愤怒和失望,源自个体感觉组织背信弃义或自己受到了不公正的对待。

从图1中可以看出,Morrison & Robinson认为心理契约破裂与违背不仅有时间先后顺序上的差异,而且前者更多的是一种“认知评价”,后者则更强调的是一种“情绪体验”。同时,该模型强调心理契约违背有时并非缘自真正的契约违背,而是缘自心理契约违背的主观感受。个体对心理契约遭到破坏的解释不同,感受到的心理契约违背的程度也不同。在感知到心理契约破裂和心理契约违背之间,结果评价、归因、公平性判断以及社会契约都起到一定的调节作用。

Morrison & Robinson对心理契约破裂与违背两个概念的界定,结束了过去违约研究的混乱局面,而对他们从时间序列上的先后顺序和认知评价、情绪体验的不同这两个方面来界定破裂与违背概念的差异,曹威麟和陈文江(2007)提出了异议。他们认为:对某一违约行为产生不同的认知评价并不一定存在时间顺序先后上的区别;感知到违背或感知到破裂都可能产生相应的心理反应和行为反应,二者只在主体情感体验和态度、行为反应的强度上存在差异。违背只是主体一方对另一方没有兑现相应承诺的知觉判断;而心理契约破裂则是主体对不可弥合的一项心理契约关系彻底终结的知觉判断。

杨杰等(2003)也在深入分析的基础上对心理契约破裂与违背加以界定,认为:心理契约既有破裂、违背的可能,也存在获得正向强化的可能性;心理契约的破裂与违背的差别并不体现在时间的先后上,也不是认知评价与情感反应间的差别,而是反映在关系主体对另一方契约履行的内容和程度的认同上。

笔者认为,个体对组织未履行心理契约可能产生的心理和行为反应的形成过程中应存在着一个“感知到承诺未履行→心理契约失衡→心理契约违背→心理契约破裂”的心理发展過程。而心理契约破裂应是心理契约关系的彻底终结,意识到被背叛或受到不公正对待的一方除了可能产生愤怒、怨恨的情绪外,有时甚至会产生更为强烈的反应,出现如离职、反社会等行为。

(二)Turnley & Feldman的心理契约违背的食言模型

Turnley & Feldman(1999)提出心理契约违背的食言模型(discrepancy model),将食言理解为违背的形成因素概括为三个:员工期望的来源、心理契约破裂的具体要素、食言本身的特征,心理契约违背对员工行为的影响主要受到个体差异、组织实践、劳动力市场特征三个中介变量的调节(如图2)。

Turnley & Feldman提出的食言模型很好地解释了心理契约违背与破裂两种认知评价和相应心理及行为反应之间的差异,认为并非所有对心理契约的食言都被理解为心理契约违背,并非所有的心理契约违背都会造成个体的敌对态度和行为,导致心理契约违背或破裂发生的原因十分复杂,何时会使员工个体产生负性的情绪体验要视具体的情况而定。但是,Turnley & Feldman基本沿袭了Morrison & Robinson对心理契约违背的解释,在研究心理契约违背与破裂对个体可能出现的行为反应时没有将二者的表现区分开来。

同时,食言模型探讨了在心理契约违背下员工的各种消极反应,如离职率升高、职务内和职务外的绩效降低以及一些反社会行为的出现,这四类行为基本反映了个体在感知到心理契约违背或破裂后行为反应强弱的四个不同等级,但曹威麟和陈文江(2007)指出个体在感知到心理契约违背时,降低职务内外绩效的可能性较大,不大可能会离职或出现反社会行为;若个体做出心理契约破裂的认知评价时,出现离职或反社会行为的可能性则明显提高。

另外一种代表性观点(杨杰,2003)则认为当个体感受到心理契约遭到违背时,通常会采取四种主要的行动方式作为回应(参见表1,心理契约违背的行为反应类型),而这四种行动方式可按积极主动的/被动的和破坏性的/建设性的两个维度进行划分。

对此,笔者倾向于将对心理契约违背的感知与情感反应和心理契约真正意义上的关系破裂进行区分。当个体出现心理契约违背的感知和情感反应时,降低职务内外绩效的可能性较大,不大可能会离职或出现反社会行为,此时组织可利用一定的方式调整或明确彼此之间的心理契约,避免个体的过激反应;一旦个体做出心理契约破裂的认知评价时,离职或反社会等过激行为则更容易发生,这时组织的损失将难以挽回。因此,笔者认为区分两者之间的差异将有助于组织采取适当的改善和维护心理契约的策略和方法,通过一定的形式统一彼此对心理契约违背的理解和认识,避免个体和组织的冲突和矛盾从抽象的心理反应演变为具体的行为反应。

组织中心理契约违背的实证研究

(一)心理契约违背的结果变量研究

过去的研究一致认为员工对心理契约违背的认知与不良的员工行为(包括离职行为、渎职行为)存在高度正相关;与积极的员工行为(如工作绩效、组织公民行为、组织承诺、呼吁行为)和态度(如工作满意度、组织忠诚度)存在高度负相关(魏峰,李焱,张文贤,2005)。

Robinson、Kraatz 和 Rousseau (1994)发现,心理契约违背会消极地影响员工对自己应承担的组织义务的感知,同时会产生一些消极的行为,如离职、工作绩效下降以及组织公民行为减少等。Turnley & Feldman(1999)在研究中也发现,心理契约违背会导致员工的工作满意度和组织承诺下降、角色内和角色外行为绩效降低以及离开组织意愿增加等。

Susanna Lo & Samuel Aryee(2003)在以香港员工为被试的实证研究中证实,组织的变化和契约违背的历史与心理契约违背有联系,而心理契约违背又和离职意向、冷漠行为、公民美德等结果变量有关系。

Rozhan Othman 等人(2005)提出了一个将心理契约违背和组织程序公平、组织公民行为联系起来的心理契约违背模型,指出心理契约违背的各前因变量导致了员工的不公平感,从而使其产生心理契约遭到违背的各种情绪反应。同时,他们还指出这种心理契约违背造成的结果是员工的组织公民行为降低和向外部寻找新的就业机会。

Mark M.Suazo 等(2005)通过实证研究验证了上司和员工之间的认知相似性会影响领导与成员的交换关系,从而预测下属所经历的心理契约破裂的程度。

(二)心理契约违背的情境调节变量研究

还有一些研究显示,心理契约违背未必一定造成员工产生消极行为和敌对反应。研究者调查了影响心理契约违背和消极的员工态度及行为之间关系强度的情境调节变量,发现这些调节变量对心理契约违背后果的影响作用具有非常重要的实践意义。

Robinson 和 Rousseau等(1994)发现,功利主义会在心理契约违背和随后的组织信任二者关系中起调节作用。Turnley 和 Feldman(1998)发现,当组织有步骤地改善工作安全性、薪酬水平和晋升机会等时,员工对程序公正的感知能降低他们对心理契约违背所做出的心理和行为反应的强度。Turnley 和 Feldman(1999)提出了心理契约违背时个体所产生的四种不同的行为反应模式:退出、呼吁、忠诚和忽视,并认为有吸引力的雇佣选择出现的可能性等情境因素对心理契约违背和管理者行为之间的关系将起到一定的调节作用。同时,刚刚进入工作岗位的管理者、在跨国公司任职的管理者以及在规模不断缩小或正在进行改组的公司中任职的管理者他们三者所遭受的心理契约违背的性质是不同的。

Turnley & Feldman(2000)在对心理契约违背的影响做更深入的研究时发现,心理契约违背和一些结果变量(离职意向、玩忽职守、组织公民行为等)之间的关系以期望被满足和工作满意度为中介变量。

Simon Lloyd D.Restubog、Pras- hant Bordia 和 Robert L.Tang(2006)在以 IT 行业员工为被试的研究中发现,情感承诺在心理契约违背和组织公民行为的关系之间起完全中介作用,但是并不在心理契约违背和角色内绩效关系之间起中介作用。

魏峰等人(2006)在以中国的组织管理者为被试的研究中发现,组织心理契约违背存在三种类型:交易型、关系型和管理型,管理者的组织满意度可以对组织心理契约的违背与管理者EVLN行为之间的关系起部分中介作用。

心理契约违背的未来研究方向

心理契约违背的研究虽然取得丰硕成果,但仍然存在许多不足和亟待解决的问题,根据对以往研究成果的分析,笔者认为未来的研究将朝两大方向发展。

(一)构建统一的理论框架和分析体系

心理契约破裂与违背的形成机理十分复杂,目前学界的探讨尚停留在浅层,所提出的理论模型大多只是一个概念框架,并产生了不尽相同的心理契约违背的概念界定和操作化定义。理论基础的差异导致了各个实证研究结果之间的相互验证较差,所以在以后的研究中,需对心理契约违背的概念、形成机理与影响因素进行持续、深入的实证分析,开展大量的实证研究来检验现有的一些理论假设,在理论研究与实证研究的互动中逐步构建起心理契约违背的理论框架和分析体系。

(二)多方面加强实证研究

兼顾对非营利组织的研究。以往心理契约违背的研究主要集中在营利组织,实际上非营利组织中同样也存在心理契约违背的问题(曹威麟,陈文江,2007)。在未来的实证研究中要注意心理契约违背是如何随着组织中工作方式的变化、组织形式的变更而动态发展的。

拓宽研究范围。国内现有的实证研究大多选取某个单一的职业为被试,国外虽有一些基于大样本的实证研究,例如Paul A. Pavlou, David Gefen(2005)对网络交易背景下的心理契约违背的研究等,但研究成果仍不具有普遍性和一般意义。扩大样本量,探讨心理契约违背的一般内容结构和维度,及在不同文化背景下心理契约违背的异同将是未来研究的一个重要方向。

注重多视角、多层面、立体交叉的研究格局。现有的实证研究大都仅从员工角度出发,要么只针对组织责任进行分析,要么只针对员工责任进行分析,其中尤以对组织责任的探讨居多。笔者认为,未来研究的发展趋势应更多地关注员工责任与组织责任的交叉,体现各类组织中个体(包括员工和管理者、组织代理人)、群体和组织不同层面之间的互惠关系,并对各个主体之间的心理契约违背展开更广泛的研究。

开发双向责任的有效测量工具。目前心理契约违背的实證测量工具通常是把员工责任与组织责任割裂开来,而实际上心理契约违背是基于双方对组织中权利义务关系的双向理解,是两方面交织在一起交互作用的结果,More和Kristen M等(2006)对心理契约形成过程的研究也证实了这一点。因此,开发双向责任的有效测量工具,对心理契约违背进行双视角的实证研究,将是未来值得期待的一个研究方向。

创新研究方法和分析工具。已有的实证研究在数据收集方面大多以访谈和自述式调查问卷为主,信息的获取也主要来源于个体而没有综合其它方面的意见,资料数据的分析大多采用因素分析、典型相关等单一研究方法和分析工具,因此可能存在信息误差和同源方法变异的问题。今后,研究方法和分析工具的创新将是研究取得突破性进展的重要因素。

关注心理契约正向强化作用的应用研究。过去的多数实证研究主要集中在心理契约违背对员工态度和行为的负面影响上,少见心理契约的履行对员工态度和行为所产生的积极效果的研究。今后应注重对心理契约正向强化作用的应用研究,利用保健因素和激励因素并重的方法来研究组织激励员工、改善和维护心理契约的方式和策略,这不仅对人力资源管理具有现实意义,而且对组织实践的指导作用更大。

深化心理契约违背的本土化研究。目前心理契约违背的相关研究多来自西方(如内容构成、维度与类型划分等),没有考虑到价值观和文化等因素对心理契约违背的影响。国内学者对独特文化背景下中国组织内部心理契约的研究已经展开(如魏峰等的研究成果),但总体来讲规模还比较小,采用的问卷也是依据国外已有的研究成果进行编制或对国外已有研究工具进行改造得到的。中国企业的文化背景、经营管理模式以及中国人的文化传统和思维方式等与西方国家有很大的差异,所以对于国内心理契约违背的本土化实证研究也是将来重要的发展方向。

参考文献:

1.曹威麟,陈文江.心理契约研究述评[J].管理学报,2007

2.卢庭瑞,万文海,冯江平. 心理契约实证研究述评[J]. 管理科学文摘,2007

3.魏峰,李焱,张文贤.国内外心理契约研究的新进展[J].管理科学学报,2005

4.徐虹.心理契约在人力资源管理中的应用研究综述[J].安徽工业大学学报,2008

5.徐纵巍,尹洁林,文珂.心理契约的研究进展[J].华东经济管理,2007

6.杨杰,凌文辁,方俐洛.心理契约破裂与违背刍议[J].暨南大学学报(哲学社会科学版),2003