新课标视域下科普剧活动的理解与实践

【摘" "要】科普剧作为主要学习活动在《义务教育科学课程标准(2022年版)》中被多次提及。然而,从实践现状中可以看出,教师对科普剧的研究还不够丰富与深入,对科普剧促进学生核心素养发展的价值与实践方法也需要进一步进行分析和探索。在梳理借鉴已有研究的基础上,可以开展“从科普剧中学”“在科普剧中学”“做科普剧中学”三种科普剧学习活动,提炼规划与设计科普剧的方法,并在实践中对活动方法与策略进行应用,由此促进学生对科学知识与科学探究过程的理解,提升学生的核心素养。

【关键词】科普剧;课程标准;核心素养

《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)指出科学课程旨在培养学生的核心素养,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等,同时明确了观察、测量、观测、实验探究等主要学习活动。[1]科普剧作为重要的教学活动,在学习活动建议中被多次提及。可见,科普剧在科学教育中扮演着重要的角色,发挥着独特的作用。那么,目前科学教学中的科普剧实践现状如何?如何从《课程标准》出发理解科普剧的价值?在课堂教学实践中可以运用哪些策略和方法?本研究尝试对上述问题进行梳理,为学生科学核心素养的培养提供借鉴与启示。

一、科普剧的实践现状

虽然科普剧作为一种教学方式在科学教育中的应用时间不长,对科普剧的研究无论是在数量上还是在深度上都不及其他教学方法。但近年来,世界各国在科学课程改革中对科普剧的关注度逐渐提升,许多实践也证明了其对学生科学学习具有积极作用。

笔者以“科普剧”为主题和关键词在国内学术平台进行论文检索,结果显示,过去十年间,核心期刊中与科普剧相关的论文总数未超过10篇。其中,不少论文来源于科技馆教师的研究与实践。有研究对科技馆展演的科普剧进行分析后,发现科普剧存在“身份不明确,整体质量不高,内容比较单调”等问题,艺术界、戏剧界甚至科普界对科普剧的关注普遍不足,科普剧创作及编导缺乏高层次专业化的智力与人力支撑。[2]基于存在的问题,有研究总结:科普剧的创作应该考虑主题创作的先进性、表现形式的多样性、元素编排的特色性以及剧目设计的合理性。[3]还有不少一线科学教师对科普剧在课堂教学中的实践应用进行了探索,指出在准备科普剧时,师生要一起回顾课堂上能引发思考或争辩的话题,讨论创作的形式和内容、表演所用的道具,还要从创作题材的选择、剧情的主要内容、主角的拟定、剧情矛盾的编制等方面进行综合考虑。[4]还有研究对场馆科普剧和校园科普剧进行了比较,指出校园科普剧的创作应用主题能激发科学兴趣,剧情互动能推动科学探究,情节设计能促进科学传播,助力学生在跨学科融合中树立科学精神。[5]

对已有研究进行梳理后可以发现,国内对科普剧作用的认识停留在表层。对区域科学教学情况进行调查后发现,科普剧很少被使用,科学教师对科普剧的研究与实践较少,未能深入理解科普剧的教学价值。可见,各界需要加深对科普剧这一种能促进学生核心素养发展的教学方式的认识,对其实践方法也需要进行深入的分析、思考与探索。

二、科普剧的价值理解与实践策略

鉴于科普剧的研究现状与实践现实,有必要在反思的基础上借鉴国外的研究,对科普剧的内涵、价值与实践策略进行系统深入的分析和理解。

(一)作为学习活动的科普剧

科学学习中的科普剧不等同于剧院表演的科普戏剧,二者的主要差别在于学生对两种活动的期待不同。科学学习中的科普剧更具学习性,也更轻松、更有趣,而剧院的科普戏剧则更注重表演,不需要学生过多地参与互动。[6]同时,剧院表演的科普戏剧属于一种戏剧,是戏剧文化的组成部分,而科学学习中的科普剧则与实践、创造、发展技能和完成科学理解直接相关。[7]

很多研究证明,科普剧能够增强学生学习科学的动机和积极性,激发学生的学习兴趣与热情,让学生在反思、讨论、表演中建立科普剧与现实生活之间的联系,学会从不同角度来看待事件,增强与分析、综合和评估相关的认知、情感和技术技能的发展,提高学生解决问题的能力。[8]也有研究指出,科普剧为学生提供了对科学知识进行推理、论证和创新的机会,影响学生对科学的态度。[9]还有研究认为,科普剧在促进学生学习科学概念,理解科学过程和科学本质,认识科学在社会中的价值与地位的过程中有着独特的作用,由此衍生出结构化、半结构化(角色扮演)和探究型三种类型的科普剧。其中,结构化科普剧主要由教师发起,学生执行并呈现表演;探究型科普剧则由学生发起、体验与探究。[10]依据不同的主题,科普剧还可以分为科学概念剧、科学人物剧、科学历史剧、科学辩论剧和科学艺术剧等,其活动目的则可以分为科普剧欣赏、科普剧表现和科普剧创作。[11]还有研究开发了学习戏剧、过程戏剧和“专家斗篷”等多种科普剧形式,虽然划分类型的参照不同,但科普剧的体验性、探究性与实践性特点是相同的,促进学生科学学习的目标也是一致的。

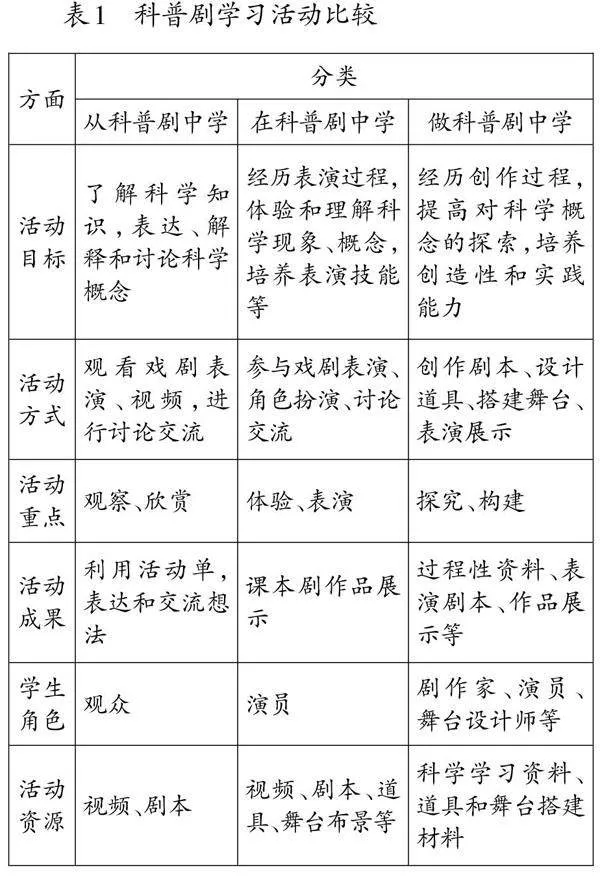

在梳理借鉴不同观点的基础上,将科普剧学习活动划分为“从科普剧中学”“在科普剧中学”“做科普剧中学”[12](如图1)。“从科普剧中学”的活动主要是组织学生观看和欣赏戏剧表演、视频等,从中了解科学现象、概念和原理等。学生观察演员扮演的角色、台词和肢体动作,了解故事情节中呈现的科学知识,在讨论交流中表达、解释和批判。“在科普剧中学”的活动是让学生参与科普剧表演,在扮演不同角色的过程中体验和理解科学现象、概念等。科普剧表演的剧本和道具等主要由教师提供。“做科普剧中学”的活动是让学生创作和排演科普剧,在编写剧本、设计道具和搭建舞台布景等活动中应用科学知识,深入探索科学概念,将其转化为具体的表现形式,在此过程中发展实践能力和创造性,促进科学学习和应用迁移。

三种科普剧学习活动的比较如表1所示。从表1中可以发现,科普剧学习活动与其他科学学习活动一样,具有多样、多层次和复杂的特点。教师可以根据教学目标选择与设计不同的科普剧学习活动,促进学生科学核心素养的发展。

(二)作为学习活动的科普剧

科普剧能否发挥作用与价值取决于教师是否具有足够的科普剧教学知识、对科普剧这一学习方式的态度,以及对科普剧教学的信心与技能等,与学生参与科普剧的兴趣和能力也存在紧密联系。开展科普剧教学的目的是解决学生已有科学知识与素养发展目标之间存在的认知失调问题。因此,教师在开展科普剧教学之前,需要了解适合开展科普剧的学习内容和需要解决的特定问题,选择适合学生认知水平的科普剧教学方式,根据教学目标设计具体的活动过程。

结合对科普剧的理解,可以按如图2所示的路径开展科普剧教学实践。在设计科普剧之前,教师首先要明确科普剧的活动类型和活动目标。需要注意的是,活动类型与目标并不是一一对应的,同一活动类型可以指向不同的活动目标;针对同一活动目标也可以采用不同的活动类型,在交叉中形成多种不同的科普剧。

在此基础上,教师可围绕科普剧的要素对设计进行细化。其中,“内容与框架”指的是选择适合科普剧学习的内容,创建科普剧背景和活动框架。“角色与关系”指的是确定教师在科普剧中的管理角色和参与程度,以及在学生创造想象世界时对科学意义的构建程度[13]。“语言与动作”是科普剧中的关键,能够帮助表达及传递学习目标和任务,即用科学的语言来交流,用动作等来表达科学概念。“剧情”是推进科普剧的动力。完成任务或解决困境的过程中会产生剧情,角色之间的矛盾、冲突和态度是剧情的重要组成部分,剧情中各元素的互动则是科普剧学习的意义所在。除此之外,科普剧的要素还包括观众、时间、地点等,教师需要根据实际情况加以选择和明确。

随后的实践重点是将科普剧作为一种积极的活动方式,强调学生在科学知识构建过程中的主体性,强调师生之间的互动以及互动之后建立的共同的话语体系,超越了传统的独立学习或仅通过信息传递来告知科学知识的模式[14]。对科普剧的评价则需要根据活动类型与目标,选择不同的方式,关注教、学、评的一致性。

三、科普剧的课堂教学实践

在理解科普剧和梳理实践路径的基础上,可开展课堂实践。鉴于“从科普剧中学”“在科普剧中学”两种活动方式较为清晰,相关实践案例不再赘述,重点呈现学生在“做科普剧中学”的过程,为《课程标准》的落实和学生核心素养的发展提供参考。

(一)促进科学知识理解的科普剧活动——《微观世界》

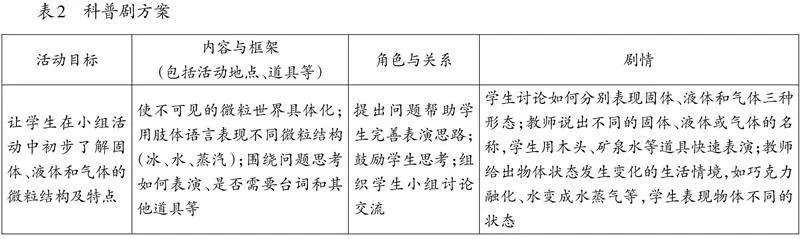

《微观世界》是上海远东版教材三年级下册第六单元“液体、固体和气体”中的内容,是学生在认识水的三态变化之后补充学习的知识。此前,学生曾观察和了解了细胞与不同的微生物,认识了细菌、真菌等,从易观察的宏观世界进入微观世界,感受到了微观世界的奇妙。教学中,教师安排了三个主要的教学环节,分别是“切分巧克力”“观察微粒世界”“我是小微粒”。前两个活动为探究性学习活动,“我是小微粒”则被设计成科普剧,帮助学生了解不同状态下的微粒。

经过前面两个活动,学生理解了固体、液体和气体都由微粒组成,且不同状态下的微粒结构存在差别。为了帮助学生进一步理解微粒结构及其特点,教师在教学设计中对科普剧方案进行了细化,具体如表2所示。

在学生讨论交流如何表现固体、液体和气体的过程中,各小组产生了不同的想法。有小组想用身体动作模拟固体、液体和气体的特点,如“以挺直身体和伸直手臂表示固体,以流动的动作和柔软的身体姿态表示液体,以来回移动的形式表示气体”;有小组想用不同的声音来表示,如“用敲击锣鼓发出的声音表示固体,用小提琴、大提琴的声音表示液体,用沙锤或一些吹奏乐器发出的声音表示气体”。经过讨论,每个小组都找到了表演的方式,并收集了身边能用的道具。随后教师呈现生活中常见的物品,助力各个小组顺利完成表演。

当学生表演物体在不同状态下的变化时,很多小组调整了呈现方式。有学生提出,如果一个同学表示一个微粒,那么四个同学抱在一起形成紧密的结构就可以表示固体,站在一起手拉手保持松散状态就可以表示液体,将手松开并向四面八方移动就可以表示气体。还有小组在原来仅有肢体语言的基础上,加上了旁白和台词,如:“我是一块冰,在阳光的照射下,我感受到了温暖,伙伴们,我们可以动起来了。”

在准备和表演科普剧的过程中,学生不仅对物体的三种状态有了更加深入的认识,对不同状态下微粒的结构特点也有了初步的了解。同时,学生在实践中深化学习经验和情感体验,涌现出了很多自主性和创造性的表达。在反思自己的表演时,学生进一步理解了自己及同伴的角色、情感和行为,获得了多方面的发展与成长。

(二)促进科学探究理解的科普剧活动——《无脊椎动物》

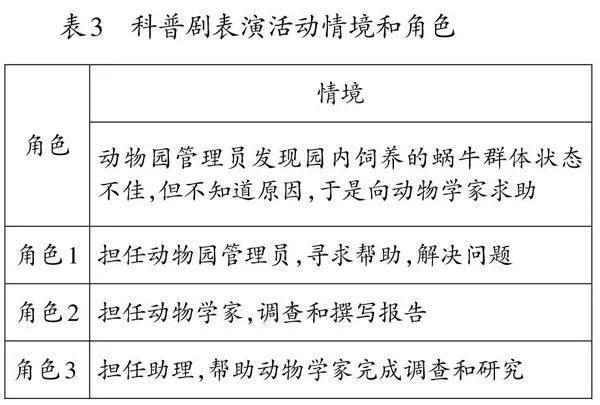

《无脊椎动物》是上海远东版教材三年级上册第二单元“多样的动物”中的内容,是学习无脊椎动物的最后一个课时。在之前的学习中,学生了解了多种无脊椎动物,也知道了它们的结构和习性。课堂教学后,教师让学生尝试饲养蜗牛,观察、记录蜗牛的身体结构和生活习性等。为了帮助学生梳理探究过程,教师组织学生开展了“我是动物学家”的科普剧表演活动。活动情境和角色分配如表3所示。

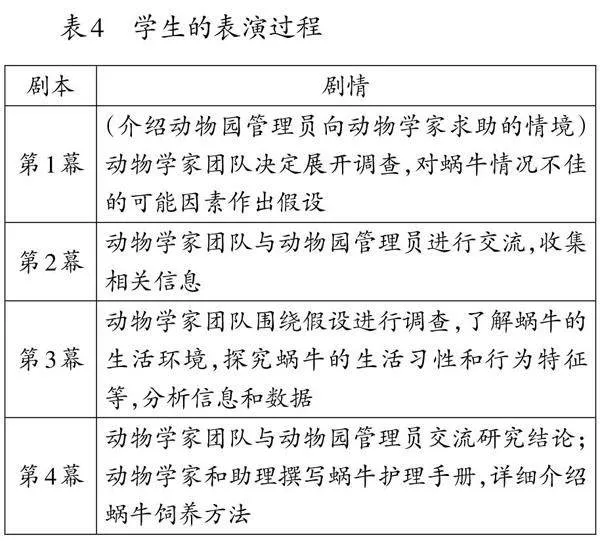

随后,学生以小组为单位进行了科普剧的创作,将自己在课堂学习、饲养蜗牛活动中获得的信息与观察、探究蜗牛的经验融入活动中。教师引导学生将表演过程与科学探究要素关联起来,让学生亲身体验科学家的思维方式和工作方法。学生的表演过程如表4所示。

学生对每一幕的台词和道具等要素进行了细化,教师关注并参与小组讨论,调控学生的活动进程,帮助学生顺利完成各项准备工作。第1幕的部分台词如表5所示。

表5是学生创作的第一幕剧本中的部分台词,其中涉及很多科学名词。为了帮助学生正确使用这些科学名词,教师为学生提供了相关资料,保证科普剧的科学性。学生通过讨论和合作,共同创作剧本,确定表演方式,而后尝试收集和制作道具,其合作能力和问题解决能力得到了提升。在整个过程中,学生置身生动有趣的情境中,始终保持着较高的热情和兴趣。虽然有些小组编写的剧本不够严谨,表演技巧也不够成熟,但学生主动参与、勇于探索的精神值得肯定。

除上述实践之外,教师还组织开展了与社会性议题相关的科普剧活动,如让五年级学生扮演科学家、政府官员、环保活动家和普通公民等角色,通过一场关于气候变化的社区讨论会,模拟气候变化对自然环境、社会经济和人类生活的影响,讨论应对气候变化的可行方案,如节能减排、推广可再生能源等。这样的探讨加深了学生对气候变化问题的理解,培养了学生的环保意识和行动能力,激发了学生的社会责任感。还有教师带领学生扮演人工智能方面的科学家和不同职业的工作者,共同讨论人工智能对社会经济发展、个人生活的影响,以及人工智能可能带来的伦理问题、社会问题。在这样的活动中,学生理解了科技创新与社会发展之间的关系,提升了科技素养和社会责任感。

综上所述,本研究尝试为依据《课程标准》开展科普剧提供启示与借鉴,但仍需要在理论深度、实践研究、教师培训、资源开发等方面继续探索。与其他学习活动相比,科普剧在设计与实践方面有着自身的特点,需要科学教师在深入分析和理解的基础上大胆尝试。只有这样,才能充分发挥科普剧在发展学生核心素养方面的重要作用。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:17.

[2]季良纲,黄荣根.科普剧教育功能的实现与创新[J].科学教育与博物馆,2019,5(6):396-400.

[3]孔晓梦.“双减”背景下创作科普剧的实践研究[J].科技传播,2022,14(8):35-37,44.

[4]徐莹莹.科学课堂科普剧的设计策略[J].小学教学研究,2022(23):61-62.

[5]周永俐.基于高阶思维体验的科普剧内容建设的路径探索[J].天津科技,2022,49(11):63-66.

[6]O’TOOLE J. The process of drama:negotiating art and meaning[M]. London:Routledge,2003:120-130.

[7]NEELANDS J. Beginning drama 11-14[M]. London:Routledge,2013:2.

[8]DUBAN N Y,DUZGUN M E.Views of teachers on the use of drama method in science and technology courses[J]. Turkish Online Journal of Qua-

litative Inquiry,2013,4(2):46-55.

[9]ABED O H. Drama-based science teaching and its effect on students’ understanding of scientific concepts and their attitudes towards science learning[J]. International Education Studies,2016,9(10):163-173.

[10]ODEGAARD M. Dramatic science:a critical review of drama in science education[J].Study Science Education,2003:75-101.

[11]STISON M T,O’TOOLE J,MOORE T. Drama and curriculum:a giant at the door[M].Berlin:Springer Science amp; Business Media,2009:129.

[12]BASKERVILLE D,MGREGOR D,BON-

SALL A. Re-thinking theorising about the use of drama,theatre and performance in learning science [M]. Cham:Springer International Publishing,2023:11-26.

[13]EDMISTON B. What’s my position? Role,frame and positioning when using process drama[J]. Research in Drama Education,2003,8(2): 221-230.

[14]WATTS M,ALSOP S,ZYLBERSZTAJN A. “Event-centred-learning”:an approach to teaching science technology and societal issues in two countries[J]. International Journal of Science Education,1997,19(3): 341-351.

——依托《课程标准》的二轮复习策略