项目式学习视域下习作单元微型课程设计探究

[摘要] 项目式学习强调基于真实生活情境提出问题,借助一系列相关知识与信息资料进行研究、设计和实践,最终解决问题并呈现和分析项目成果。为实现培养学生核心素养的目标要求,以统编版语文六年级上册第五单元为例,将项目式学习与习作单元教学相结合,站在课程整体的高度,把一个大单元当作一个微课程进行设计,将新的学习方式融入新的教学体系,让学生在真实生活情境中解决实际问题。

[关键词] 项目式学习;核心素养;习作单元;微课程设计

重视培养核心素养是近年来国际国内大力提倡的课程理念,《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)将核心素养的养成作为课程总目标。核心素养视角下的语文学习,关注学生的实践经历,着重培养学生解决实际问题的能力。项目式学习是当前国际教育界流行的一种学习方式。北京师范大学杨明全教授认为,项目式学习是一种建构性的教与学方式,教师将学生的学习任务项目化,引导学生基于真实情境提出问题,并利用相关知识与信息资料开展研究、设计和实践操作,最终解决问题并展示和分享项目成果。因此,以项目式学习为依托落实核心素养,能够助推学生核心素养的提升。

新课标明确指出,“设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动”。基于此,笔者尝试将项目式学习与习作单元教学相结合,站在课程整体的角度,把每个大单元作为一个微课程进行设计,将新的学习方式融入新的教学体系之中。下面,以统编版语文六年级上册第五单元“围绕中心意思写”习作教学为例,阐述项目式学习视域下习作单元微课程设计的策略与方法。

一、设计入项事件是基础

项目式学习是一种系统的学习方式,包括入项事件、提出驱动性问题、项目活动实践、产品创作与展示、反思评价等学习环节。项目式学习范式下的习作教学以任务为导向,以活动为载体,以实践探究为主要学习策略,以平台建设为基本评价空间,以学生习作为最终输出成果,彻底打破“教师讲,学生写”的陈旧习作教学模式,给予学生自主发挥的空间,有效解决习作教学“难教、难写、难改”的困境。

目标创设、方法习得、产品创作、反思修正——这是学生在项目式学习中经历的主要训练系统。在创设入项事件时,教师应关注项目的可操作性和可持续性,旨在帮助学生习得习作单元的系统知识与技能。真实、接地气的学习情境是项目式学习首先强调的,要求学生的学习必须真实发生,这与义务教育阶段语文课程培养的核心素养深度契合——核心素养是学生在积极的语文实践活动中积累、培育,并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信、语言运用、思维能力、审美创造的综合表现。

通过仔细研读统编版语文六年级上册第五单元的文本,不难看出,《夏天里的成长》《小站》两篇文章从不同方面表达中心意思,《盼》《爸爸的计划》两篇文章选择不同事例凸显文章中心,这些都与本单元的习作任务——“围绕中心意思写”相契合。从表达方式来看,本单元的习作例文与精读课文相互呼应。学生通过阅读本单元的不同文本,能够实现阅读能力的螺旋上升,逐步领会“围绕中心意思写”这一文章写作技法。基于以上分析,为实现学生对所学写作方法的迁移运用,笔者设计了这样的入项事件——跨城通信活动之“魅力广州面面观”,为远方结对通信的小伙伴展示广州的多面风采。这一入项事件具有体验性、趣味性、真实性,在学习活动中,因其可观可感,能让学生产生浓厚兴趣或认知冲突。

课程的前期准备工作如下:首先,让学生分组讨论笔友可能对广州的哪些方面感兴趣,各组分别制作调查问卷并展示。之后,全班共同讨论拟定“广州喜爱度”调查问卷,发给对方班级的老师协助调查。进而,组织学生分析调查结果,整理出笔友最感兴趣的方面,如有趣的花城故事、广州的特色美食、广府庙会、地标建筑等。学生在不断调查、讨论探究中,持续通信四五个月,每个月重点围绕广州的某一方面写信,从而让笔友全面深入了解当地小学生眼中的广州。

设计入项事件有如下要求:其一,契合小学生身心发展规律,且基于学生的兴趣点,让学习主动发生;其二,项目具有可持续性,以便帮助学生获得习作单元的系统知识及技能;其三,为学生寻找真实的读者,让学习活动在交际语境中产生。

二、确定学习目标是根本

习作单元的项目式学习以目标为先导,项目实施及评价的有效性受学习目标的影响。为指导项目的顺利开展,恰当的项目式学习目标需从课程标准、单元语文要素等方面选择对应的标准。以“跨城通信活动之‘魅力广州面面观’”这一项目学习为例,设置学习目标(见表1)。

在设计项目式学习目标时,需要遵循两个原则:

一是符合课程标准。项目式教学实践将符合课程标准作为黄金标准之一,这是巴克教育研究学院苏西·博斯等人所提出的观点。与此同时,要分解、细化课程标准,并逐一与单元习作学习项目对应。例如,“在阅读中了解文章的表达顺序,体会作者的思想感情,初步领悟文章的基本表达方法”是新课标第三学段的学习目标之一,对应到本单元的项目目标即对写人、写景、记事等不同种类的课文进行阅读,揣摩体会并学习这样选择不同事例或从不同方面表达一个中心意思的写作方法。

二是对应单元语文要素。项目目标的设计同样要以统编版小学语文教材的单元语文要素为依据。单元目标的达成是项目圆满完成的基础。

三、提出驱动性问题是重中之重

实践表明,驱动性问题对项目化学习的过程和结果能产生直接影响,它是项目化学习的核心要素。习作教学和项目式学习的特征决定了只有聚焦真实情境,才能设计出有效的驱动性问题,如此,才能有效指导项目持续开展。

为此,笔者设计了如下驱动性问题:远方的笔友从来没到过广州,他们很想让你们深入介绍下广州这座名城,比如有趣的花城故事、广州的特色美食、广府庙会、地标建筑等,我们每个月可以分别围绕一个主题,思考怎么用本单元学到的习作方法将这一主题写得全面、写得具体。

设计驱动性问题应满足下面条件:第一,解决生活中的表达需求。只有和真实的生活相关联,才能更好地掌握知识和技能。在本单元的项目式学习中,学生要想为笔友全面、深入地介绍广州,就需要掌握本单元所学到的习作知识与技能。第二,能促进学生写作思维的迁移。既能引发学生的高阶思维,又能提供问题化的组织结构,为内容表达提供有意义的指引,这样的驱动性问题才是好的驱动性问题。因此,习作单元的项目式学习应指向学生高阶写作思维的迁移及养成,锻炼学生分析、对比、概括、综合等思维能力。

四、组织项目活动是关键

为保证项目式学习活动的顺利开展,要组织以下一系列活动:首先是入项事件;其次是知识和技能的习得;再次,产品的创设与展示。通过教师的组织引领,学生在层层递进的实践活动中,逐步解决驱动性问题。

1.用入项事件调动学习热情

用一个与所探究主题紧密相关且令人激动兴奋的事件来开启项目,即入项事件。重视学生真实的体验、创设合适的情境是习作单元入项事件的应有之义,可以更好地提升学生通过写作解决实际问题的热情。一般的入项事件有这样几种类型:一是实地参观农场、博物馆、工厂、苗圃等,即真实体验类,推动学生写观察及游记类习作;二是扮演记者、演员、教师、工程师、社区工作者或其他职业的人,即模拟体验类,推动学生写文学类、报告类、方案类习作;三是提供视频音频材料、书籍、新闻报刊等引发学生对某类问题的深层次思考,即阅读体验类,指导学生学会写倡议书、观后感等。

本单元的习作项目,笔者设计了“跨城通信之为远方笔友介绍多面的广州城”这一入项事件,使得学生写作的热情被燃起。加之有了真实读者,每个月为笔友详细介绍关于广州的一个主题,学生非常乐意投入到这一活动项目中来。

2.依托教材丰富写作知识和技能

处在项目式学习活动过程中的学生,除了参与热闹的实践活动,还需具备系统的学科知识及技能。统编版语文教材习作单元的编排具有系统性、周期性和进阶性,有助于教师循序渐进地推进习作训练任务点,通过学习精读课文、习作例文、交流平台等内容,形成单元引领,帮助学生形成所需要的写作知识与技能。

在入项事件后,笔者安排了系统的读写结合训练内容:从《盼》《爸爸的计划》的学习中,学生能学到选取不同事例来凸显中心意思的方法,从《夏天里的成长》《小站》的学习中,习得从不同方面表达中心意思的方法;再借助“初试身手”中的内容,学生能习得从被动选材到主动选材的方法,从而提升写作能力。以“戏迷爷爷”为中心,学生先选择合适的材料,再围绕“忙碌的早晨”进行交流碰撞,探讨所想到的材料,从而打开学生的思维;接着以小组为单位,围绕“那些温暖时光”这一主题进行素材积累,小组同学比试一下谁积累的素材多。在从学到用的过程中,通过以上这些活动,学生被学习支架牵引着,使“围绕中心意思写”这一写作意识得到进一步强化。

掌握了科学的写作知识与技能,基本上就具备了完成项目式学习的先决条件。在小组中进行接下来的各项活动,通过小组协作、资料共享、同伴互助等方式展开后续的学习。为丰富学生的直观体验,需提供尽可能多种类的资料,如文本、音频、图片、录像等。

3.习作产品成果公开展示

文章是习作单元项目式学习的最终产品,给学生提供面向全体的展示机会是教师要做的重要事项。项目初期,在小组合作过程中,学生已搜集了相关资料,之后进行整理、分类,对照任务及习作要求查看所得,依项目目标进行适度调整,并画出思维导图。进而依次围绕有趣的花城故事、广州特色美食、广府庙会、地标建筑这四大主题进行写作。项目后期,复印学生的书信,原版信件寄给对方笔友,将复印件结集成书信集,不仅在教室里进行展示,而且在微信公众号上展示学生的优秀作品。当远方笔友收到书信,作品就会得到进一步展示。每一次习作后,在教师的带领下,学生进行充分的反思评价,从而为下一次项目式学习做好准备。

五、多样化的学习评价是保障

在项目目标的统领下,指向深度学习的习作单元项目式学习评价不仅以学生的“学”为中心,创设互动情境,提升学生的关键能力,解决习作中遇到的关键问题,而且具有可持续性和系统性,真正促进学生的学习反思,为他们掌握多样化的写作知识、技能,提升核心素养提供建设性意见。

鉴于项目式学习的周期通常较长,随时做好形成性评价的诊断便成了教师教学的重要任务,以确保学生达到学习目标,并转入下一学习阶段。形成性评价在习作单元项目式学习中主要有以下三个特点:其一,了解学生的参与度、表达能力、合作意识等,及时调整教学策略和活动设计;其二,了解学生对本单元的习作知识的掌握情况;其三,考查学生是否能运用本单元学到的知识及技能进行独立创作。一般地,以问卷调查、游览笔记、反思日记、口头交际等作为评价方式。

如项目活动初期,针对笔友可能对广州的哪些方面感兴趣的话题制作调查问卷,各个小组分别派代表展示问卷。此环节的评价标准如下:①汇报成果:“如果我是外地同学,会对这个话题感兴趣吗?这个话题外地同学可能感兴趣,那么除了网络上提供的信息外,我还能提供与此话题相关的其他有趣信息吗?”②汇报过程:汇报人的态度是否自然大方,表达是否清晰流畅;③人际交往:能认真倾听,不随意打断人,友善表达观点。如此,让习作教学服务于现实生活,让评价充满温情,为学习提供明确指标。

项目活动中期,为评估学生是否掌握了本单元习作的知识——“围绕中心意思写”,利用“习作例文”和“初试身手”两个板块,先让学生分析例文的写作方法,再让学生呈现“初试身手”的练习成果。评价主体上,既要有教师,也要有学生个人和其他同学。

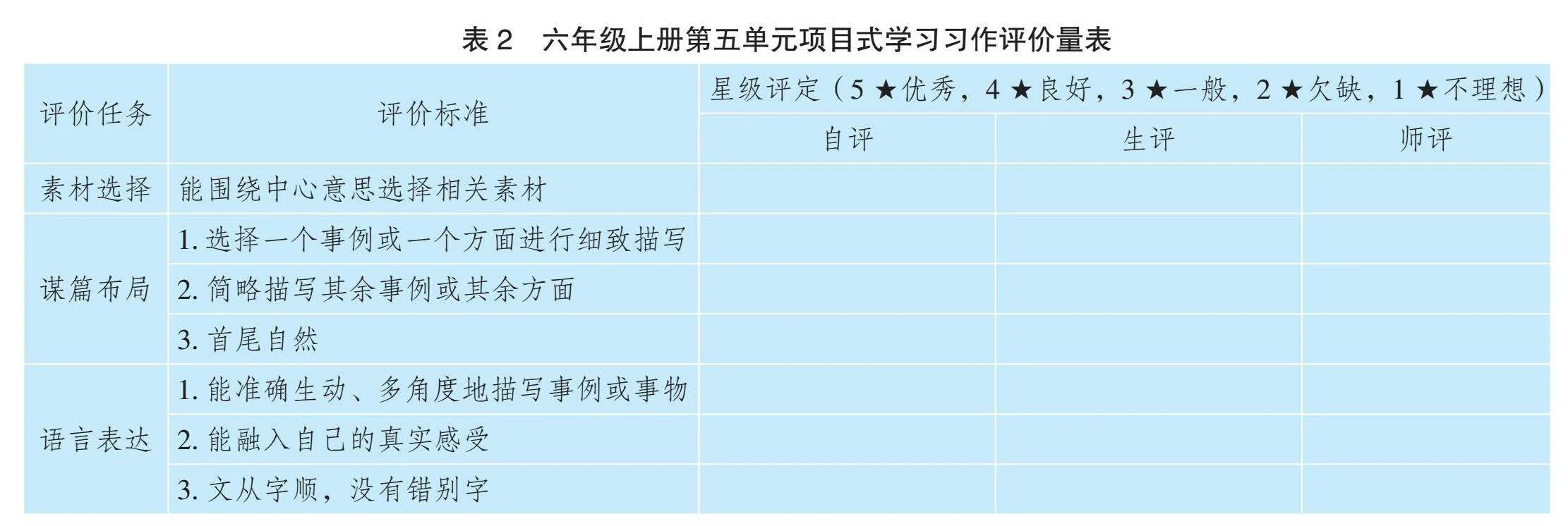

终结性评价,即项目结束时对整个学习项目的学习成果进行的总体评估。针对习作单元的终结性评价,常常聚焦以下方面:习作产品及汇报的质量问题,驱动性问题是否在最终的学习成果中予以回答,以及学生的写作思维能力是否得到提高等。课程学习结束后,针对学生学习成果的有效评价,笔者设计了如表2所示的习作评价量表。

总之,基于项目式学习的习作单元教学,强调创设真实的学习情境,让学生在其中进行有价值的实践探究,进而习得扎实系统的写作知识和技能。通过这一活动,学生的综合素养得到提升,习作教学“难教、难写、难改”的现状得以改善,今后的教学中应当多多进行这样的探索,从而让学生真正体验到学习的乐趣。

[本文系2023年度广东省教育科学规划一般项目“核心素养导向的小学语文‘教材+’微课程开发与实施研究”(项目编号:2023YQJK059)研究成果]

[参考文献]

[1]杨明全.核心素养时代的项目式学习:内涵重塑与价值重建[J].课程·教材·教法,2021,41(02):57-63.