新医科背景下留学生医学人文胜任力现状调查研究

[摘要]"目的"了解新医科背景下来华留学生医学人文胜任力的培养现状,探索将医学人文的价值观念、工作方法和技巧引入临床实践教学的方法,推动医科留学生教育高质量发展。方法"选取2019—2023年入学的南京医科大学本科留学生为调查对象,进行医学人文胜任力特征筛选,从人文素质、医患沟通、团队协作、科学研究和职业素养5个维度及20个二级指标进行调查。结果"来华留学生医学人文胜任力总体情况不容乐观,团队协作和职业素养的胜任力较高,人文素质方面较为薄弱,集中表现为理论教学与实践运用的脱节。不同年级的留学生在人文素质胜任力、医患沟通胜任力、团队协作胜任力、科学研究胜任力4个维度得分比较差异均有统计学意义(Plt;0.05)。结论"要对临床医学专业留学生医学人文胜任力进行针对性提升,教学过程中需以胜任力为教育产出导向,在内容上突出人文素质、医患沟通,强化临床实践训练。

[关键词]"留学生;医学人文胜任力;新医科;现状调查

[中图分类号]"G642.0""""""[文献标识码]"A""""""[DOI]"10.3969/j.issn.1673-9701.2025.01.019

2024年8月19日是第七个中国医师节,主题是“崇尚人文精神,彰显医者仁心”。习近平总书记强调医务工作者要坚持人民至上、生命至上,将对医师人文品格的要求排在首位,对中国现阶段医学教育的重点提出更高也更明确的要求。2018年教育部在“六卓越一拔尖”计划2.0中提出“四新”建设,要求加快医学从“生物医学科学为主要支撑的医学教育模式”向以“医文、医工、医理等交叉学科支撑的医学教育新模式”的转变。21世纪初,国际医学教育界提出教育改革的方向和目标是以“岗位胜任力”为基础。医学人文教学要从当代医学教育改革的要求出发,将人文胜任力作为最终落脚点[1]。通过强化新医科背景下课程体系的建设,加强各学科之间的相互交叉融合和创新,提升医学人文教育效能,是当前亟待解决的问题。

1""资料与方法

1.1""调查对象

以南京医科大学本科留学生为研究对象,主要涉及2019—2023年入学的临床医学专业留学生,共发放问卷351份,回收问卷351份,有效问卷344份,问卷有效率为98.0%,其中2023级48人,2022级71人,2021级65人,2020级77人,2019级83人。

1.2""调查方法

1.2.1""一般资料问卷""包括被调查留学生的国别、年级、性别。

1.2.2""医学人文胜任力问卷""临床医师医学人文胜任力是岗位胜任力的重要组成部分,其含义是能使医师胜任临床诊疗工作,并取得优秀工作绩效的医学人文知识、技能、态度、特质的总和[2]。调查以中国医科大学国际医学教育研究院受国家医学考试中心和教育部高教司资助的《中国临床医生岗位胜任力模型构建与应用》项目调查作为参考,自主设计来华留学生医学人文胜任力调查问卷。本研究从八大岗位胜任力要素共67个二级指标中提取20项涉及医学人文方面的胜任力因子,采用德尔菲法咨询校医学人文研究院等一线教育专家,并根据外国留学生实际情况进行增改,归类为人文素质胜任力、医患沟通胜任力、团队协作胜任力、科学研究胜任力和职业素养胜任力5个维度,每个维度下各分4个二级指标。人文素质胜任力包含人文认知、人文精神、临床决策、跨文化适应;医患沟通胜任力包括沟通技巧、语言表达、尊重共情、安抚调解;团队协作胜任力包括服从管理、尊重信任、帮助协调、合作学习;科学研究胜任力包括持续改进、创新思维、批判思维、追求卓越;职业素养胜任力包括价值态度、依法行医、恪守伦理、应急抗压。将每个因子应达到的具体能力标准作为问卷评价项目,形成具有20项条目的调查问卷,均采用Likert"5级评分法将选项分为非常不符合、不符合、不确定、符合、非常符合,依次计1~5分,分数越高表示医学人文胜任力越强,问卷总分20~100分。问卷总克朗巴赫α系数为0.942,各维度α系数:人文素质胜任力0.822;医患沟通胜任力0.799;团队协作胜任力0.902,科学研究胜任力0.921,职业素养胜任力0.890。

1.3""统计学方法

调查问卷所得数据导入SPSS"25.0统计软件。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,比较采用单因素方差分析,Plt;0.05为差异有统计学意义。

2""结果

2.1""留学生医学人文胜任力的总体情况

留学生医学人文胜任力总均分为79.03分,未达80分,整体情况不容乐观。各维度均分分别为:人文素质胜任力15.309分,医患沟通胜任力15.711分,团队协作胜任力16.268分,科学研究胜任力15.546分,职业素养胜任力16.206分。

从医学人文胜任力各维度二级指标得分情况看,人文认知指标得分最低,为3.381分,沟通技巧、语言表达和创新思维3个指标得分也偏低,分别为3.794、3.753和3.773分。团队协作胜任力中的尊重信任指标得分最高,为4.247分,其他高于4分的表现较为优秀的二级指标有:跨文化适应、尊重共情、帮助协调、持续改进、价值态度、恪守伦理和应急抗压,见表1。

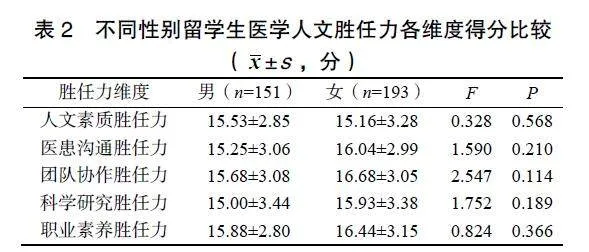

2.2""不同性别留学生医学人文胜任力的差异

不同性别留学生医学人文胜任力各维度得分比较差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表2。

2.3""不同年级留学生医学人文胜任力的差异

5个年级的留学生在人文素质胜任力、医患沟通胜任力、团队协作胜任力、科学研究胜任力4个维度得分比较差异均有统计学意义(Plt;0.05),职业素养胜任力得分比较差异无统计学意义(Pgt;0.05),见表3。

3""讨论

本研究结果显示,团队协作胜任力和职业素养胜任力2个维度得分明显高于其他维度,可见临床医学专业留学生具有良好的团队精神和合作意识,对提升工作效率、加强医院工作的凝聚力和向心力不可或缺,这也是学校近年来坚持实施合作学习、以问题为基础的教学法和任务型教学法的成果。职业素养胜任力得分较高也体现目标导向的培养模式和评价体系。人文素质胜任力得分最低,一方面说明留学生自身重视不够,另一方面也表明现行培养体系中仍缺乏对医学人文认知方面的强化。

综合各维度二级指标的得分,留学生的人文认知指标得分显著偏低,说明在与医学人文知识及相关理论的教学上仍显薄弱。在医患沟通胜任力方面,留学生能够尊重患者的情感表达,理解信任患者,但在沟通技巧和语言表达上却明显不足,意味着人文关怀在医患沟通中很难融入运用到实践中去。

各维度在性别上无显著差异,说明性别并非影响留学生医学人文胜任力的决定因素。除人文素质维度外,女性在其他维度得分略高于男性,女性在情绪感知表达上更为细腻,男性则表现为较强的学习决策能力。

不同年级的留学生在人文素质胜任力、医患沟通胜任力、团队协作胜任力、科学研究胜任力方面均呈现出显著差异,说明年级是留学生医学人文胜任力的影响因素之一。各维度得分基本表现为逐渐上升态势,高年级学生综合素质各方面都优于低年级学生,充分体现出临床医学专业留学生的教学成效。其中2023级大一学生得分普遍较低的原因一方面是对刚接触的所学专业和学科不甚了解,另一方面也有新生来华的文化不适应因素存在。

4""建议

调查研究显示,来华的临床医学专业留学生国籍多为非洲及东南亚国家,当地医疗发展水平和学生的受教育水平普遍存在不均衡的现象,学生的个人认知、理解能力、学习能力等也有较大差异,在医学人文胜任力方面突出表现为认知层面和应用研究层面的不足。为规避主客观条件缺乏带来的影响,在此提出以下几点建议。

4.1""以新医科理念为专业定位指导思想

培养仁心仁术的医学人才是全力提升医学院校人才培养质量的关键,首先要明确医学人文在培养目标中的定位[3]。医学人文相关课程在临床医学专业留学生培养体系中普遍面临课时少、重视低的情况,在培养方案中也较少体现。要结合医科院校特点进行整合重组,打造医学人文社科群,并在临床实践中检验,努力实现医学教育与人文教育一体化[4]。要求留学生达到熟悉医学人文相关理论与研究成果,掌握医学哲学、史学、文学、社会学等交叉学科知识,特别是植根中国的医疗理论和人文理念,同时也要求留学生具备一定的跨文化能力和国际竞争力,以多角度的综合性教育输出全方位复合型人才。

4.2""以提升医学人文胜任力为教育产出导向

调查结果充分反映来华留学生医学教育与本科生趋同的弊端及学用分离的问题。据了解,对中国医学专业留学毕业生的整体素质评价与国际标准还有差距,在培养模式上需要与国际接轨,无论学生毕业后是回自己的国家还是留在中国发展,都应着眼于留学生毕业后能达到的实际水平和应用能力,即岗位胜任力[5]。医学人文胜任力不仅包括知识层面和实践层面的核心要素,也包含能促进胜任力提升的各项辅助技能要素。医学人文胜任力涉及面广,要求在认知领域、情感领域及动作技能各方面都要设定分阶段大纲和分层次的产出目标[6]。要以胜任力作为医学教育改革中对医学人才质量标准的重要评估手段,根据核心产出目标设计考核和评价依据,探索针对留学生的医学人文胜任力考核评价体系,进一步细分各级考核指标并转化为更具实操性的考核方法,更好地保证培养质量[7]。

4.3""以强化临床实践训练为转化途径

调查数据显示目前留学生医学教育的短板在于态度和实践两方面发展的不平衡。在价值观、职业观方面表现出较强的认可度和忠诚度,但在临床决策、沟通表达等实操环节亟待提高。要解决此问题,须让教学多在情境化、沉浸式的环境中实现,以激发学生的情感体验。可通过标准化患者、情景剧拍摄、叙事医学写作等方式,对医患之间的沟通技巧进行真实情境下专门的培训和操练,通过倾听、表情、叙事等沟通手段有目的地全面准确获取患者信息与传达负面信息,以转化为解决医疗问题的核心应用能力[8]。同时要注重平台搭建,既有线上虚拟仿真平台,也有线下医学人文实践教学的校院合作平台,使科技革命和教学改革的丰硕成果惠及广大医学留学生。

4.4""以国际化视野为人才培养核心支撑

国内医学院校培养的留学生毕业后多回其祖国发展,因此对留学生的医学教育既要植根于中国本土化的医疗实践,同时也要注意与国际需求对接。一方面既要充分展示中国悠久的中医文化和医者仁心的优秀品格,另一方面也要实事求是展现医疗实践中的难点。注意摒弃传统的灌输教育方法,采取访谈、案例研究、焦点辩论等解决问题的教育方式,目的是暴露中外医疗系统中存在的共性问题,如技术异化、“以药养医”、医患信任危机等,再适时引入医学人文伦理学、法学、心理学、沟通学等多角度实施路径,通过医教协同促进医学人文素质教育,做到以解决实际医疗问题为落脚点,充分发挥医学人文的实践价值,提升中国医学留学生教育的国际竞争力[9]。

基于医学人文视角,以胜任力为导向的留学生培养模式顺应新医科中医文交叉融合的建设思路,能够提高留学生临床实践技能水平,适应未来国际社会需求的系统性素质教育,进一步提升留学生培养质量及就业竞争力。

利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] 杜治政."医学生的培养目标与人文医学教学[J]."医学与哲学,"2015,"36(11):"1–6.

[2] 陈明华,"张丽,"马语莲,"等."医师岗位人文胜任力与医学人文教育改革[J]."南京医科大学学报(社会科学版),"2017,"17(5):"415–419.