消失的边界

关键词:剧本杀;人际交往;边界地图;课题分离

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)05-0036-04

【活动理念】

本课属于中小学心理健康教育六大模块中的人际交往板块。《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中提到,小学心理健康教育课的教学内容应该包括“帮助学生建立良好的人际关系,鼓励学生进行积极的情绪体验与表达”。

本课创作的五位人物角色剧本,分别对应内德拉人际边界中的物质、空间、情感、时间、认知边界,因该模型中的性边界属于青春期教育,因此本课未体现。

【活动背景】

当今社会,复杂的人际关系模式逐渐影响到小学生群体。随着信息传播的加速和家庭环境的多样化,小学生接触到多元的社交理念,但他们缺乏足够的辨别和应对能力。在校园里,时常出现如未经同意拿取他人物品、随意介入他人游戏或讨论、过度依赖或控制同伴等边界感模糊的情况。本课旨在帮助小学生树立清晰的人际边界意识,掌握恰当的交往技巧,为其构建和谐、健康、尊重的人际关系奠定基础,促进其社会性发展与心理健康成长。

本课以阿德勒课题分离理论为主线,以内德拉人际边界类型为底色,引导学生基于不同角色提升对边界感的认知。

【活动目标】

1.认知目标:使学生意识到人际交往中存在边界,且边界大小因人而异。

2.情感目标:引导学生认清自己的边界,并意识到需要尊重他人的边界。

3.技能目标:尝试运用阿德勒课题分离理论明晰边界感,解决生活中的人际边界问题。

【活动重难点】

重点:引导学生意识到边界的存在。

难点:引导学生思考,如何在生活中运用课题分离理论认清自己的边界并尊重他人的边界。

【活动方法】

实验法、沉浸式体验法、情境代入法、小组讨论法、艺术表达创作法。

【活动准备】

烧杯、试管、甘油、角色剧本(6组)、任务清单(6组)、侦探刮刮卡(500张)、我的人际边界学案纸(50张)、档案袋、签字笔、直尺、教学PPT。

【活动对象】

小学六年级学生

【活动时长】

40分钟

【活动过程】

一、团体暖身阶段

师:请观察一个神奇的科学现象:在这个装了200毫升食用油的烧杯中,我放入一个同样装有食用油的试管,请大家仔细观察,你们看到了什么?

生:试管消失了……

师:没错,在视觉上,试管的边界消失了。在科学的角度上,消失的边界令我们惊叹;但如果在人际交往中,我们人与人之间的边界消失了,那就会带来很多麻烦……

设计意图:学科融合,通过有趣的科学小实验激发学生兴趣,并类比人际边界,引出主题。

二、团体转换阶段

剧本任务导读:

原先活泼开朗的圈圈为何突然消失?父母眼中的乖女儿、老师眼中的好学生、朋友眼中有求必应的“Yes girl”为什么突然变得沉默?这里究竟发生了什么?今天,请诸位侦探走进《消失的边界》剧本杀,探寻消失的她,寻找背后的真相……

设计意图:引导学生在沉浸式剧本杀中觉察边界、探寻边界、明晰边界。

三、团体工作阶段

(一)梳理案情,觉察边界

师:请各组侦探仔细阅读档案袋中的角色独白,并带入角色,根据线索完成任务一。

任务内容如下:

根据不同人物角色脚本,代入角色,梳理案件信息,提取关键词,推测案发原因(六个小组分别对应六个不同角色,分别是同桌小李、好朋友小张、隔壁班小陈、同学小刘、组长小赵和圈圈本人,每位角色都有相应独白)。

部分剧本如下(所有角色共六组):

第一组:同桌小李

小李:我是圈圈的同桌,圈圈是个很大方很好说话的人。我总是忘带墨囊,圈圈的笔袋里有很多备用的,一开始我会开口主动借,后来不打招呼就直接拿着用了。圈圈也从没说过什么,毕竟我俩可是同桌啊。

任务一:

(1)代入同桌小李的角色,你会想到什么?请简要分析案情走向 。

(2)代入同桌小李的角色,你认为圈圈的消失和你有关吗?如果有,你的哪些做法可能是圈圈消失的导火索?请用关键词表示。

第二组:好朋友小张

小张:圈圈是我最好的朋友,我们亲密无间,不分彼此,她所有的东西我都可以随便用,就连上卫生间也要一起去,并且我知道她所有的秘密。

任务一:

(1)代入好朋友小张的角色,你会想到什么?请简要分析案情走向 。

(2)代入好朋友小张角色,你认为圈圈的消失和你有关吗?如果有,你的哪些做法可能是圈圈消失的导火索?请用关键词表示。

分小组解读角色(六个角色小组分别分享)。

组1:我们组的角色是同桌小李,我们讨论的关键词是“不打招呼、擅自借用”。我们不确定圈圈的消失与我们是否有关,但我们这样随意使用他人物品的行为肯定是不对的。

组2:我们拿到的角色是好朋友小张,我们组的关键词是“亲密无间、不分彼此”。我们认为圈圈的消失可能与我们有关,平时在相处的过程中没有给予彼此空间,而且也限制了圈圈和别人的正常交往。

组3:我们组的角色是隔壁班小陈,讨论的关键词是“有求必应、占用时间”。站在我们的角度,圈圈太好说话了,不懂得拒绝别人,给自己带来很多困扰。

组4:我们的角色脚本是同学小刘,我们组的关键词是“嘲笑、开玩笑”。在我们看来,其他同学的玩笑话对圈圈来说可能是一种伤害,这有可能是圈圈消失的原因之一。

组5:我们是组长小赵,我们讨论得出的关键词是“未经同意、翻动书包”。我们没有经过圈圈的同意,就擅自在她的书包里拿东西,虽然她没有说什么,但心里肯定不太舒服。

组6:我们组的角色脚本是圈圈本人,我们的关键词是“压抑”。平时的人际交往中,其实很多事都让我们不舒服,但我们不知道该怎么办,就想逃离这样的环境。

设计意图:在沉浸式剧本杀推理中,通过材料线索,借助贴近生活的不同角色引发学生自主交流与思考。凸显生本理念的同时,引导学生意识到边界感的存在与重要性,同时为下一步“探寻边界”作铺垫。

(二)案件复盘,探寻边界

师:从善于交往到厌倦人际,神秘的边界感到底该如何界定?各位侦探,请继续集中精力,合力复盘。

1.人际泡泡——定义“边界”

师:请抽到“实景角色体验卡”的六位侦探上台体验“人际泡泡”。请其中一位学生在空间内站定,其他角色通过调节不同的距离与该生形成“泡泡”,此时几人之间形成的“泡泡”空间就代表彼此当下的人际距离边界。

师:(问站在最中间的学生)请问你有什么感受?

生:我快呼吸不了了……

师:现在请五位同学慢慢向后移动,直到你不再感到那么压抑了就喊停。

生:停。

师:现在你好点了吗?你的感受是什么?

生:现在舒服多了,呼吸顺畅,也不再有压迫感了。

师:现在请各位走到尽可能远的空间位置。

师:现在你的感受怎么样?

生:孤独,寂寞。

师:通过刚才的人际泡泡,你认为对你来说,比较合适的人际边界应该是什么样的?

生:距离适当吧。不要离我太近,给我一些能自主活动的距离;但也别离我太远,不然我会觉得孤独无助。

师:在我们的交往中,合适的边界不仅能让我们自己舒服,同时,也是尊重他人的体现。

设计意图:通过“人际泡泡”调动学生感官,利用泡泡大小的分层调试,以第一视角感受体验不同边界距离带来的不同感受,并初步确认自己的边界。同时,提出边界的心理学释义。

2.阿德勒课题分离理论——分离“边界”

师:当我们在人际交往中边界感不清晰时,就像我手中两团混在一起的线团,双方都会感到不适。当我们各自处理好自己的“课题”,也就是情绪或行为时,我们的边界感就清晰了。“课题”可以理解为“事情”(如情绪、行为)。在人际交往中,我们区分开哪些是自己的事情,哪些是别人的事情,我们只关注自己的事情,不去干涉别人的事情。即我只对我的情绪和行为负责,不需要对他人的情绪和行为负责。

设计意图:为学生认清自己的边界并尊重他人的边界提供心理学理论支撑。

3.跳出角色绘制“我的生活边界”——实践“边界”

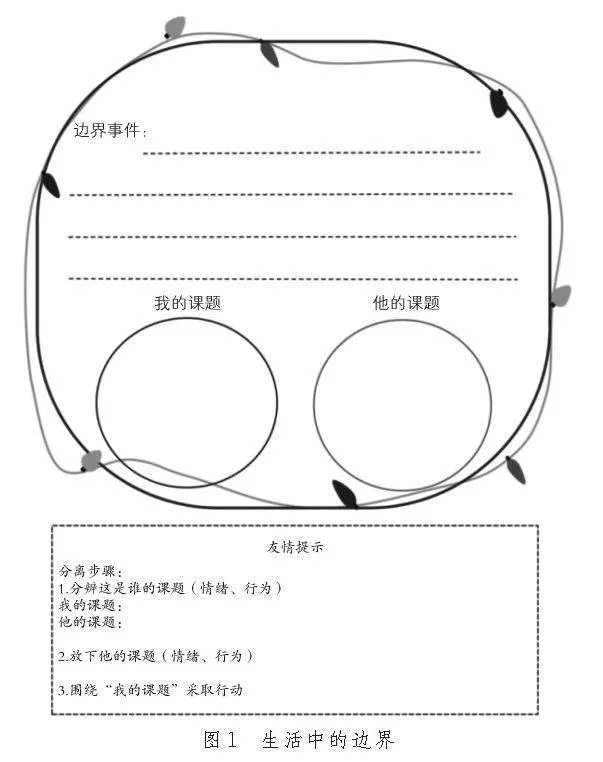

师:现在请各位侦探跳出角色,还原你自己,按照学案纸上的步骤,尝试运用课题分离理论探寻你生活中的边界(见图1)。

师:哪位侦探想来分享?

生1:我的边界事件是:有个朋友找我帮忙,但我很忙,想拒绝他,又怕他生气。我的课题是“我很忙,怕朋友生气”,他的课题是“被拒绝后不高兴”。我觉得我可以采取的行动是:耐心跟朋友解释清楚我的状况,然后再跟他说,过了这段时间,我会尽全力帮他。

生2:我的边界事件是:朋友约我去户外钓鱼,我有事不想去,但怕朋友生气,只好答应。我的课题是“有事不想去,担心朋友不开心”,他的课题是“不能和我一起玩,不开心”。我可以采取的行动是:重新约定时间,再丰富出游计划。

生3:我的边界事件是:我最好的朋友占有欲很强,不希望我和别人玩。我的课题是“不自由,不忍心拒绝”,他的课题是“担心我被‘抢走’”。我可以采取的行动是:告诉我的好朋友,我们可以一起去结交更多的朋友,一起分享更多的快乐,但我们的关系还是最好的。

师:当我们分清了自己与他人的课题,我们的人际边界也就变得清晰了。这里需要提醒的是,边界感强并不等同于冷漠,而是对自己和他人的尊重与保护。

设计意图:通过新事件代入角色“自己”,尝试运用课题分离理论在实践情境中分清楚自己的课题与他人的课题,从而认清自己的边界并学会尊重他人的边界。

(三)结案反思,清晰边界

师:请代入你的角色,如果给你再来一次的机会,你会怎么做……(各角色重新代入,再次思考)

生1:我可以将钢笔换成吸水的,或者实在需要借用,我也会跟圈圈打招呼,并且买一些新的还给圈圈。

生2:我会告诉圈圈我很在乎她,但确实没有考虑过她的感受,我们可以一起尝试结交更多的新朋友。

……

设计意图:通过案件梳理阶段与结案反思阶段的两次角色代入形成前后对比,强化学生对“边界感”的认知。

四、团体结束阶段

师:最后想跟大家分享叔本华的一句话:人就像寒冬里的刺猬,互相靠得太近会觉得刺痛彼此,离得太远又会感到寒冷。

在人际交往中,适当的边界感是对自我的保护,也是对他人的尊重。希望我们能在今后的同伴交往中做到:亲而有间,密而有疏,和而不同,美美与共。

设计意图:总结升华的同时,引导学生了解边界不是冷漠,而是为了彼此更舒适地交往。

【活动反思】

本课聚焦小学生人际交往中的边界感问题,借助沉浸式剧本杀体验,代入角色脚本,分角色体验来自物质、物理、时间、情感、认知等维度的边界感问题,引导学生从角色角度察觉边界;再以“人际泡泡”的实践体验与课题分离理论的实践拓展,探寻边界;最后是二次角色代入,明晰边界。在层层递进的剧本杀模式中,引导学生认知人际交往中的边界。

本节课贴近生活的脚本情境设置,能引起学生的强烈共鸣,学生整堂课参与度极高且反响热烈。经过本节课的分享,学生对人际交往中的边界有了较为深刻的认知,且能在日常生活中实践应用,对促进学生的社会性发展起到一定作用。

参考文献

[1]王丹丹. 学会拒绝不合理要求——小学高年级心理活动课教学设计[J]. 江苏教育,2017(72):59-60.

[2]内德拉·格罗佛·塔瓦布. 界限:通往个人自由的实践指南[M]. 张蕾,译. 北京:中信出版社,2022.

[3]许子威,许革. “剧本杀”进课堂,学生主创还原历史场景[N]. 中国青年报,2024-10-13(4).

编辑/张国宪 终校/黄潇潇