社会情感学习融入小学劳动教育:动因、路径与依托

摘要:社会情感学习(SEL)能帮助学生更好地适应社会环境,提高人际交往能力,培养健全的人格和心理素质,小学劳动教学的主体性、互动性、规则性、协作性等特点为SEL的融入提供了良好的载体。通过课程设计、实践活动与评价反馈等途径,可以有效地将SEL理念融入劳动教学中,促进学生在劳动实践中发展社会情感能力。家庭、学校与社会的共同支持是确保SEL顺利融入劳动教学的重要依托。

关键词:劳动教育;社会情感学习;社会情感能力

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)05-0010-05

教育应坚持以人为本,然而长期以来,主智主义教育理念主导着学校教育,使得学校的应试教育色彩浓厚。学生的主要学习生活集中在应对考试和追求升学上,教育工作者更注重科学文化知识的传授,忽视了学生情感和社交等方面的成长需求。应试教育引发了一些负面效应,在高压教育环境下,部分学生易出现行为思维偏差、情绪心理障碍、人际关系纠纷、校园暴力及社会生活适应困难等问题。多年的理论研究证实,儿童具备较高的社会情感能力将有助于取得更高的生活满意程度,提升学业表现,遏制校园暴力现象,塑造良好的同伴关系以及改善师生互动[1]。鉴于小学阶段在学生情感和社交能力塑造上的重要性,如何在这一关键期有效融入社会情感教育,以提升学生综合素养,已成为教育工作者关注的重要课题。

一、社会情感学习融入小学劳动教育的动因

劳动教学一直以来都是我国教育体系中的重要组成部分,旨在培养学生热爱劳动、珍惜劳动成果的品质。社会情感学习则关注个体在人际交往、情感管理、自我认识等方面的能力[2]。新时代背景下,社会情感学习与小学劳动教育的融合具有重要意义。一方面,劳动教育可以为孩子们提供实践锻炼的机会,帮助他们养成良好的生活习惯和劳动技能。另一方面,通过融入社会情感学习,可以使学生在劳动过程中学会尊重他人、关爱环境、承担责任,培养他们的团队协作精神和公民素养。这不仅有助于提高学生的劳动积极性,还能激发他们在劳动中创造、创新,使劳动教育更具内涵和价值。因此社会情感学习融入小学劳动教育既能够提升学生的劳动技能和知识,又能够培养他们的社会情感能力。

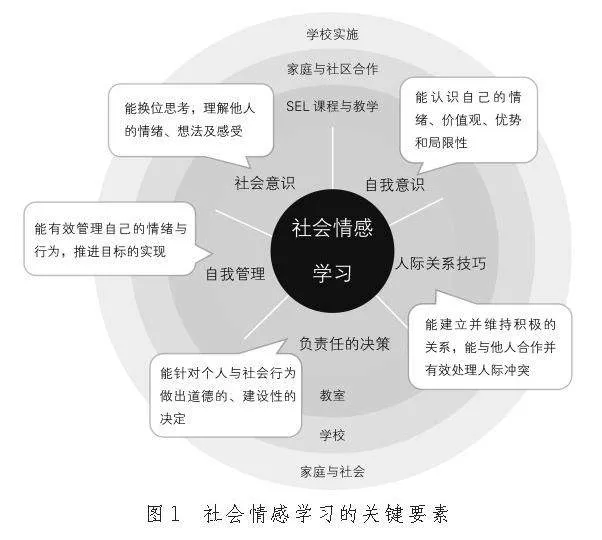

自1994年美国“学术、社会和情感学习”联合组织(Collaborative for Academic Social and Emotional Learning,CASEL)启动情感学习项目以来,在小学教育中已形成了明确的情感社会学习能力标准[3]。具体内容如图1所示[4]。

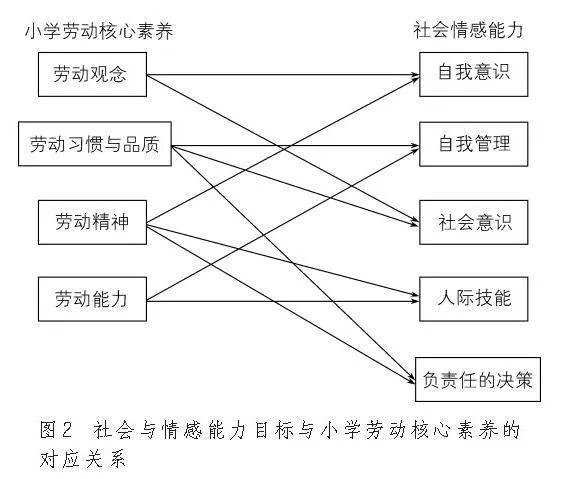

社会情感学习指标与小学劳动教学的核心素养存在密切的对应关系,这种对应关系有助于我们深入理解劳动教学在培养学生社会情感能力方面的作用,如表1所示。

(一)小学劳动教育重视的主体性体验促进儿童自我意识的发展

在小学阶段的劳动教育中,强调儿童的主体性体验对于他们的自我认知发展具有显著的推动作用。自我意识是指个体对自身存在状态及与周围环境互动的理解与评价,是心理发展过程中的关键部分。儿童的自我认知正处于生成与发展之中,劳动教育提供了一个实践与体验的场所,有助于其更加深入地了解自己,明确自我定位。教学过程中,学生不再是被动的知识接受者,而是积极的实践者。儿童通过亲身体验来感知劳动的过程与成果,面对劳动过程中的种种挑战与困难,学会如何应对和解决问题。经过不断地尝试和努力,逐渐认识到自己的价值和能力,从而形成积极的自我认同。这种自我认同是儿童自我认知发展的重要基石,能培养自信、自尊和自强的品质。

儿童在主体性体验中还需要遵循一定的规则和纪律,控制自己的情绪和行为。通过长期的劳动实践,逐渐学会调节情绪和冲动,提高自我控制能力,认识到劳动对个人和社会的贡献,形成尊重劳动、珍视劳动成果的价值观。

(二)小学劳动教育强调的自我调控与纪律性促进儿童自我管理能力的发展

劳动教学为学生创设了实践场景,在劳动过程中,学生需依据预设的时间和任务要求进行操作,一定程度上考验了其时间管理和任务管理技能。通过持续的实践与调整,学生逐步掌握如何优化时间分配,如何高效达成任务,从而提升自我管理能力。劳动实践中还强调自律,要求学生在劳动过程中遵守规则、服从安排,自律精神的培育对儿童自我管理能力的发展具有关键意义。学生学会了遵守规则,形成了良好的行为习惯,对未来的学习和生活会产生积极效应。

劳动教学着重培养学生的自我调节能力。在劳动过程中,学生可能会遭遇种种困难和挑战,此时调整心理状态和态度,积极面对问题,显得尤为重要。学生逐步掌握了如何控制情绪和保持积极心态,有利于他们在遇到困境时保持冷静,提高问题解决能力。

(三)小学劳动教育的互动性促进儿童社会意识的发展

互动性在学生与教师之间及学生之间的交流与反馈中得以体现,这种互动性的提升有益于儿童更好地适应团队,学会尊重和理解他人,进而培育更为成熟的社会认知。在劳动教育场景中,学生们需相互协作,明确分工,聆听他人意见,满足他人需求,并在团队中发挥个人作用。儿童逐渐认识到自身与他人的联系,掌握在集体中与他人和谐共处的技巧。遇到来自不同家庭背景、持有不同观点的同学,通过互动能够学会欣赏和接纳不同的观点和文化,增强自身的包容性和理解力,这是儿童社会认知发展的重要部分。儿童社会责任感和公民意识在劳动的互动中得以形成,他们会意识到自身行为对集体和社会的影响,体会到为社会作出贡献的喜悦和满足,激发公民意识和社会责任感。

(四)小学劳动教育强调的协作性促进儿童人际沟通能力的发展

人际沟通技巧对儿童的重要性不言而喻。我国的小学劳动教育课程有助于培养学生的协作意识,提升人际沟通技巧,为学生在未来更好地融入社会生活和与人交流打下坚实基础。课程设计了一系列富有挑战性和趣味性的任务,让学生在动手实践中学会合作与沟通。执行任务过程中,学生们互相援助,弥补各自的不足,共同追求目标。

如在一场“环保卫士”活动中,学生们被分成若干小组,共同完成清理公园垃圾的任务。学生们在活动中充分发挥团队协作精神,有的负责捡拾垃圾,有的负责分类整理,有的负责运送,大家各司其职,互相配合,最终高效地完成了任务。教师在整个过程中重点引导学生倾听他人意见、尊重他人观点,从而提高了倾听和表达能力。“小小演讲家”环节,学生们轮流担任主讲,其他同学则认真倾听并给予评价。活动结束后,教师组织学生进行反思和总结,引导他们在沟通交流中尊重他人,提升自己。

(五)小学劳动教育秉持的规则性促进儿童负责任决策能力的发展

规则性在劳动教学的编排和管理中发挥着举足轻重的作用,如一条清晰的路线图,指引着学生们学会如何更好地完成劳动任务。以清洁教室为例,规则性体现在分工明确、任务完成时间节点设定及清洁质量保证等方面,使用扫把时需掌握正确的姿势,避免因操作失误而导致受伤;擦拭窗户时需遵循安全的作业流程,确保自身和他人的安全……遵守这些规则有助于学生在劳动实践中逐渐形成自律和责任感。面对劳动过程中的各种问题和挑战时,学生需在规则的限制下权衡利弊,从而作出最佳决策。此外,规则性劳动教学还有助于培养学生在面对困难和挫折时的坚韧精神,不轻易放弃,在遵循规则的基础上寻求解决办法,克服困难,调整方案,最终完成任务。

二、社会情感学习融入小学劳动教育的路径

(一)在目标设计中融入

在小学阶段的劳动教育课程中,培养学生的劳动核心素养成为教学的重要目标。如图2所示,小学劳动课程不仅对于学生思维方式的发展和素养的提升具有显著作用,还有利于推动其自我认知、自我管理、社会意识等社会情感能力的形成。

在目标设定上,我们应当高度重视对学生社会情感素质的培养,其中包括对劳动的热爱、相互尊重与团体合作及面对困难的勇气。可以结合情境模拟的方式,设计一系列团队协作的劳动任务,学生在模拟环境中真实地体验到沟通、协商和问题解决的过程。完成任务的过程中,他们不仅能够提升自己的社会情感能力,还能学会与他人合作,培养团队精神。如通过组织志愿服务、社区实践活动等方式,让学生亲身体验到劳动的价值和乐趣,学会与他人协作,培养面对困难的勇气,增强社会责任感[5]。

(二)在实践活动中融入

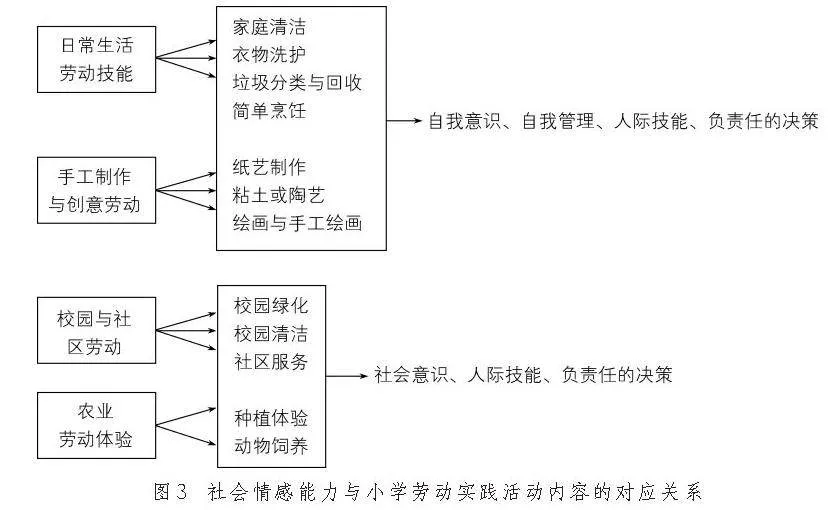

在小学劳动教学课程实践活动中融入社会情感学习,是一种富有创新性和实效性的教学方法。社会与情感能力与小学劳动实践活动内容的对应关系如图3所示。

实践教育活动为学生创设了实际的工作环境,帮助其在亲身体验中认识到劳动的重要性。通过参与家务活动、园林维护、手工制作等实践环节,学生能够了解劳动的实施过程和技巧,培养团队协作、资源共享及尊重劳动成果等素养。通过参与社区服务活动,增强学生的社会责任感和公民意识;引导学生在劳动过程中反思,帮助他们构建积极的自我认知和自我管理能力。此外,实践活动为学生带来丰富的情感体验。在克服劳动过程中的困难和挑战时,学生能够体会到成功的喜悦和满足感;在帮助他人和参与团队活动过程中,学生感受到关爱与尊重,从而培养积极的情感态度和人际交往能力。

(三)在评价和反馈中融入

在社会情感学习与小学劳动教育整合课程的评价与反馈中,全面衡量学生的劳动产出和情感发展,同时推动其社会情感技能的提升。第一,劳动教学中的评估内容应丰富多样,不仅要考核劳动技能的习得,还应关注学生在劳动过程中所展示的社会情感能力。第二,教学中采用灵活多变的评估方式满足不同学生的特点和需求。除了传统的教师评估外,还可引入学生自我评估、同伴评估及家长评价等模式。第三,教师应重视及时、具体和有针对性地反馈。针对学生的劳动成果,教师要指出其在技能方面的优点与不足,关注其在劳动过程中展示的社会情感能力,并给予相应的肯定与建议,推动学生自我反思。

三、社会情感学习融入小学劳动教育的依托

(一)基本依托:课程与教材

课程是教学活动的主要载体,教材是课程实施的重要资源,在推动社会情感学习的过程中具有至关重要的作用,教材各个组成部分都应致力于劳动核心素养目标的实现[6]。将小学劳动教育与社会情感学习相结合,需要规划一系列针对性的课程,课程的设计可聚焦于劳动技能的提升、劳动习惯的塑造及劳动态度的培养等方面,并着重培育学生的自我认知、社会认知、自我管理、人际沟通、负责任决策等社会情感学习核心素养[7]。

课程内容方面,可根据日常生活需求规划一系列与劳动实践紧密相连的任务,如家务、园艺、手工制作等,学生亲身感受劳动的乐趣,激发劳动热情,提高人际交往能力。教材应富含劳动教育元素,体现社会情感学习的理念与方法。教材通过生动案例、趣味故事、实用技巧等形式引导学生认识劳动的价值与意义,掌握基础劳动技能,并培育他们的社会情感能力。教材的设计注重图文并茂,融入小组讨论、角色扮演、情境模拟等互动环节,使学生在参与中体验社会情感学习。

(二)关键依托:教师素质与专业能力

斯坦纳认为,“将自身生命与课程内容融为一体的教师,相较于简单教授教科书中的内容条目的教师,能够与学生达成更为有效的交流。”[8]教师在教育过程中扮演着至关重要的角色,教师素质和专业能力直接影响学生的学习效果和情感体验。教师通过自身卓越的道德修养、积极的教育心态和优秀的沟通交流技巧,向学生传达正面的社会情感价值观,关注学生的情感需求,营造一个舒适、和谐的学习环境,让学生在充满爱与关怀的氛围中成长。其次,教师坚实的劳动教育知识和技能也很重要,能够根据学生的年龄和认知水平设计适宜的劳动教学活动,引导学生熟悉社会情感学习的理念和方法,掌握如何在劳动教育中融入这些元素。为提高教师素质和专业能力,学校和教育部门应加强师资培训和教育指导。通过定期举办培训课程、研讨会等,助力教师更新教育观念;另外,加强校际交流与合作,促进教师间的互相学习和成长。

(三)重要依托:学校文化氛围与教育资源

文化作为人类思想情感的现实映射,既源自人民群众的实践活动,又致力于满足人民群众的实践需求,展现出其独特的价值内涵。创建一个关爱和尊重的学校文化环境,激发学生的学习积极性,培养关爱和尊重的价值观,使他们能够在日常生活中主动关心他人,尊重他人的劳动成果。为实现这一目标,学校可开展多样化的活动,如主题班会、伦理修养讲座等,融入情感教育。通过邀请社会杰出人物来校举办讲座,分享劳动经历和人生感悟,潜移默化地培养学生优秀的情感品质;通过志愿者服务、环境保护等让学生亲身体验社会劳动,感受劳动的价值与乐趣。另外,提供充足的教育资源,为劳动教育提供有力的支持。学校需充分利用各类教育资源,如图书、网络和实践活动等,引导学生自主学习劳动技能,提高实践能力。学校可以设立专门的家政、园艺、手工制作等劳动教育课程,同时可以利用在线课程、专业论坛等网络资源,让学生在课余时间也能进行自我学习和提升。

(四)不可或缺的依托:家校合作与社区支持

家校社协同是实现劳动教育与社会情感学习融合的关键,家庭、学校和全社会应意识到,“育人难题”无法仅依靠单一主体得以解决,各方均需确认自身在问题解决过程中具有责任、能力和方法,方能促使“协同”现象的产生,进而实现“育人目标”[9]。家庭作为个体成长的初始环境,家长扮演着孩子启蒙导师的角色,家长的教育理念、教育方法及家庭氛围对孩子的发展具有持久深远的影响。学校可向社会宣传劳动教育的意义和价值,引导社会支持并参与到学生的劳动实践中。社区是学生学习与生活的主要场所,也是实施劳动教育的重要资源。学校与社区的协同合作可以整合社区资源,为学生提供更广泛的劳动实践平台。学校与企业、机构合作,开展职业体验活动,让学生了解各类职业的特性和需求,培养职业素养、敬业精神和志愿服务精神,让学生在实际行动中领悟劳动的真谛。社区还能通过支持家庭教育强化家长与子女间的纽带,为孩子的健康成长营造良好环境。社区的参与为学校教育注入了新的活力。

参考文献

[1]牟星,王珍星,魏曙光,等. 亲社会倾向与自我损耗对青少年利他行为的共同影响[J]. 心理技术与应用,2024,12(10):621-629.

[2]乔文慧. 社会情感学习在中职旅游类专业《前厅服务与管理》课堂教学中的应用研究[D]. 贵阳:贵州师范大学,2023.

[3]贺蝶. 多维协同视域下学生社会情感学习能力的培养策略[J]. 林区教学,2023(10):96-99.

[4]李清霞,张春莉. 课堂教学中情感渗透策略的探讨——基于“社会情感学习”视角的分析[J]. 中国教师,2015(18):62-65.

[5]靳波. “双减”背景下小学劳动教育现状分析及应对策略[J]. 教书育人,2023(31):7-11.

[6]邓一凡.“新教育实验”小学德育校本课程构建与实施的个案研究[D]. 青岛:青岛大学,2023.

[7]张想. 同步课堂环境下学生社会情感能力发展影响因素及对策研究[D]. 武汉:华中师范大学,2020.

[8]李红梅,贺慧. 学生主体哲学引领下课堂教学变革的创新实践与理论反思[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2024(5):1-7.

[9]侯怀银,宋美霞. 家校社协同育人视角下社会教育的价值意蕴、现实困境与行动路径[J]. 中国校外教育,2024(2):36-37.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇

注:本文通讯作者为林红慧,E-mail:linhonghui1217@hotmail.com。