翻译家米拉:《狂人日记》是我的幸运符

开栏的话

自古以来,东西文明对话交流,往来不断。新时代下,看见文明交流新平台,探索文化沟通新方法,“互鉴”栏目聚焦东西方文明交融、文化交流中的各色人物,讲述他们的精彩故事,互通有无,照鉴当下。

《环球人物》记者采访埃及翻译家米拉·艾哈迈德的前几天,她做了个梦。

“我梦见鲁迅先生要来我家喝早茶,我知道他很爱吃法式甜点。于是专门备好了法式松饼、豌豆泥、生菜、豆腐片和绿茶。鲁迅先生惊喜得很。我们一边享用早茶,一边聊起文学。鲁迅先生开玩笑说,我们应该一起请孔乙己先生吃个饭。”

“突然,一声鸡鸣把我惊醒。我从床上爬起,不知道身在埃及,还是在中国。我找遍了花园和餐厅,都找不到鲁迅先生的身影。当我走进书房时,看到一张他的手稿躺在书桌上,上面写着一句话——走上人生的路途吧。前途很远,也很暗。然而不要怕,不怕的人面前才有路。”

讲完这个梦,视频另一端的米拉有些腼腆地笑了。她说,多年前第一次读完《狂人日记》,自己就成了鲁迅先生的书迷,并立下一个宏伟目标:将《鲁迅全集》翻译成阿拉伯文。如今,她离理想越来越近。

“命中注定要去学习中文”

米拉是一个相信命运的人。小时候第一次看到中文时,她就渴望能读懂这些美丽的文字,“这似乎预示着我命中注定要去学习中文”。高中毕业后,在父亲的引导下,她考入埃及艾因夏姆斯大学中文系。这所大学也是埃及最早设立中文系的高等学府。

米拉的中文学习是在惴惴不安中开始的。刚进中文系时,她最害怕的事情就是自己半途而废。她总问自己:中文是世界上最难学的语言之一,我真的能掌握它吗?能从一而终学下去吗?幸运的是,父亲一直支持着米拉,鼓励她度过了学习中文最困难的入门期。

米拉用了近两年时间,刻苦锻炼中文语言能力,直到大三,对中国文学的热爱,更变得一发不可收。“我读大三时,印象最深刻的中文作品是老舍的《骆驼祥子》和《茶馆》,以及女作家张洁的《爱是不能忘记的》。我还记得老师在课堂组织同学们讨论《爱是不能忘记的》中女主角的爱情是否符合道德标准。当时的我早已被小说中的爱情故事感动到落泪,自然选择支持这段‘不能忘记的’爱情。”

中国文学为米拉打开了观望世界的崭新窗口。“那时我如饥似渴地阅读中国文学作品,巴不得所有的课都上中国文学课。文学拓展了我生命的广度,让我对生活、信仰、选择都有了更深的思考。中国文学对人类苦难的关注,也能在阿拉伯文化中找到共鸣。从那时起,我决定走上翻译的道路,让更多的埃及人能够体验中国文学的真善美。”

2006年,米拉从艾因夏姆斯大学毕业,面对人生的十字路口,米拉决定随心而行,做独立翻译家。但她没想到的是,从大学毕业到第一部译作出版,竟用了10年时间。

“鲁迅选择了我”

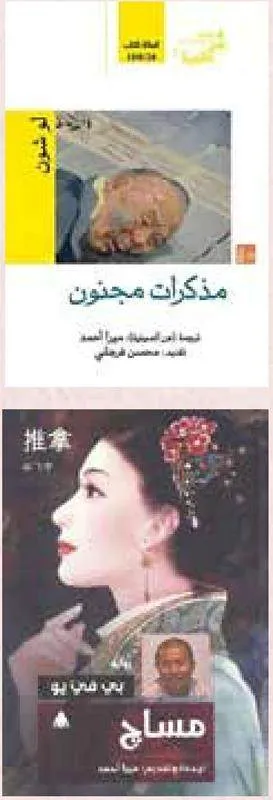

2016年,米拉翻译的阿拉伯文版鲁迅作品集正式出版,随之获得读者和学界的关注与好评。这部以鲁迅的名篇《狂人日记》为题的作品集收录9篇鲁迅的杂文和小说。米拉成为第一位将《狂人日记》中文原文直接译成阿拉伯语的翻译家。

米拉说,《狂人日记》是她读过的第一部鲁迅作品,也是她翻译生涯的“幸运符”。“《狂人日记》给我的震撼之处在于,‘狂人’恰恰是小说中最理智、最清醒的人。在我眼里,《呐喊》体现了鲁迅作品的核心风格:为生活中的痛苦呐喊,为社会的进步呐喊,为那些被边缘化、被压迫的人呐喊。”鲁迅的“呐喊”打动了米拉,也让她下定将《鲁迅全集》翻译成阿拉伯文的决心。

“我当时觉得,不是我选择了鲁迅,而是鲁迅选择了我作为他作品的译者。在翻译圈里,鲁迅的作品是出了名的难译。很多人不相信我这样一名青年译者,有能力去翻译他的作品,这种怀疑,给我带来了阻力。但我立刻想起鲁迅作品《铸剑》,文中永不妥协的反抗精神帮助我打起精神,跨越人生的低潮,最终完成对鲁迅作品集的翻译。”米拉说。

作为一名译者,米拉遵循严复提出的翻译三原则:信、达、雅。而三原则中的“雅”,最能考验译者的水平。“缺乏感情的直译,不啻于对原作者的背叛。一个高明的译者,首先是一个优秀的读者。除了精通多种语言外,译者更要熟悉掌握原作的所有细节,研究其文化和历史背景,将自己还原到原作者的位置上。同时,译者也要具备一定的文学素养,才能让原文的生动、真实与美感,在翻译的过程中不被丢失。”

米拉对“雅”的追求,也体现在她对中国作家毕飞宇的作品《推拿》的翻译中。为了真正翻译出书中盲人的生活状态,米拉不仅阅读大量有关盲人的资料,还去细致地观察身边盲人的生活状态,甚至一连几天带着盲镜,试图接近盲人的内心世界。这份对“信、达、雅”的执着,让她赢得了业界的认可。2017年,她翻译的《推拿》阿拉伯语译本,获得了埃及文学新闻报翻译奖。“当我拿到翻译奖时,这种幸福的感觉让我忘记了翻译过程中的一切辛苦和困难,心中剩下的只有喜悦。”

希望翻译《红楼梦》

米拉说,选择翻译鲁迅作品的另一个重要原因,是在埃及文学家中,也有许多鲁迅素未谋面的“知音”:“纳吉布·马哈福兹是在埃及家喻户晓的文学巨匠,他对社会现实的尖锐批判和鲁迅有许多异曲同工之处。和鲁迅一样,许多埃及作家同样通过文学作品,揭露社会中丑恶和荒谬的一面,进而呼吁读者向社会中的陈规陋习发起挑战。”

自中埃1956年建交以来,两国一直保持着密切的文化交流。马哈福兹创作的著名小说三部曲《宫间街》《思宫街》《甘露街》,早在上世纪80年代便在中国翻译出版。如今,随着中埃交流不断深化,越来越多埃及青年追随米拉的足迹,走上学习中文的道路。米拉充满诗意地说道:“现在,汉语在埃及像太阳一样闪耀,像麦穗一样金黄,像月亮一样皎洁,像星星一样璀璨。”

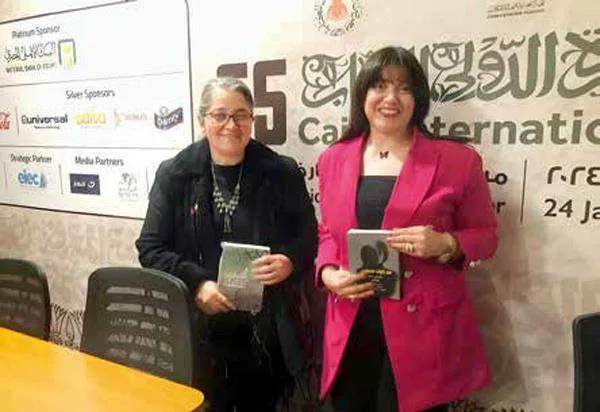

近20年来,埃及的一批新生代汉学家开始崛起,并成为中埃文化交流的主力。许多埃及翻译家和出版社也开始重视中国文学。米拉表示,她翻译的《狂人日记》就是在埃及学界和出版界的共同支持下成功出版的。“作为一名译者,我的责任就是打破文化之间的藩篱,在不同民族和国家之间建起桥梁。埃及和中国是两个伟大而古老的文明,我希望能够通过我的作品,让更多的埃及人发现两个文明之间的共通之处。这也是我赋予自己的使命。”

米拉说,目前她还在紧锣密鼓地翻译鲁迅作品,计划出版四部鲁迅作品译文集。除此之外,她还希望有朝一日,自己能够完成《红楼梦》的阿拉伯语全译本。“我希望能把更多中国文学作品翻译成阿拉伯语,让阿拉伯国家的读者们更全面地认识中国、了解中国。”

米拉·艾哈迈德

2006年毕业于埃及艾因夏姆斯大学中文系,文学翻译家、中埃比较文学研究员。先后将多部汉语作品翻译成阿拉伯语,代表译作有鲁迅短篇小说选集《狂人日记》、毕飞宇长篇小说《推拿》、王蒙长篇小说《笑的风》等。