意大利中央修复院高等教育学院专业体系建设

摘要:历经80余年发展,意大利形成了文物专业机构的高级教育学院、美术学院、综合类大学三种文物保护修复人才培养模式,培养文物/艺术品修复师、(不可移动)文化遗产保护工程师以及文物保护科学家。其中以意大利中央修复院(ICR)为主导的文物保护修复教育体系最具特色与国际影响力,是意大利文化部主导的文物保护研究和高等教育人才培养的经典范式,形成了以文物行业发展需要为主导,职业人才需求为牵引,实践与教学深度融合、学科专业高度交叉、遗产保护与教育法律全方位护航的学科专业体系。本文简要溯源了意大利文物保护行业发展史及意大利中央修复院高等教育学院的发展,重点剖析了高等教育学院文物保护与修复专业体系、本硕连读模式与核心课程体系,以及产教融合、职业资格等方面的情况,为中国文物保护与修复学科专业建设提出发展建议。

关键词:文化遗产学科建设;意大利中央修复院(ICR);文物专业体系;文物保护修复;人才培养

一、意大利文物保护行业发展历史

意大利的文物保护事业起源于14—16世纪的文艺复兴时期。随着意大利诸城邦对古希腊和古罗马文化的重新发现,古代建筑、雕塑、绘画等艺术作品逐渐受到重视,保护这些文化瑰宝的需求开始显现[1]。到了18世纪,意大利政府认为文化遗产是国家魅力和竞争力的重要体现,把保护、开发和利用文化遗产定为长期国策,颁布了严格的法律进行保护规范。1820年4月,红衣主教巴尔托罗梅奥·巴卡在罗马颁布了第一部关于“保护古物和挖掘工作”的法令,这部法令为之后文化遗产相关立法奠定了基础[2]。1909年,统一的意大利颁布了第364号法令,再次对历史、艺术、建筑作品的保护进行了保护规范[3]。1930年10月,欧美文物保护界在罗马举办首届文物与艺术品保护科学研讨会,汇集了文物修复师、科学家、艺术史学家和博物馆策展人,使更多从业者认识到科学技术在文物保护中的重要性[4]。二战后,随着文物保护需求的增加以及行业交流的日益频繁,催生了众多文物保护机构与国际组织,学术会议也逐渐增多。这一方面极大地推动了全球文物保护工作的开展和知识的传播[5],也对从业人员的职业标准提出了新要求。20世纪50年代,意大利已经拥有了一批专门从事文化遗产保护的机构,如中央修复院(Istituto Centraleper il Restauro,ICR)、硬石研究所(Opificiodelle Pietre Dure,OPD)及意大利档案书籍遗产修复与保护中央研究所(Central Institute forthe Restoration and Protection of Italian ArchivalBook Heritage,ICPAL)。这三所机构是意大利文化遗产保护修复领域的佼佼者,均隶属于文化部,为遗产修复师和遗产保护科学家提供专业培训[6]。2004年颁布的《文化和景观遗产法典》(Codice dei beni culturali e del paesaggio)确立了上述机构在遗产保护修复领域的重要地位。

尽管如此,直至20世纪50年代末,意大利文物保护修复行业仍面临保护理念与原则不完善、教育培训体系不健全、职业准入制度缺乏、职业标准不统一等问题,导致从业人员水平参差不齐,保护修复的质量难以保障,甚至有珍贵文物在修复过程中受到损害。

二、意大利文物保护高等教育体系

1939年,以中央修复院(ICR)成立为标志,意大利文物保护高等教育体系历经四个阶段,得到不断发展完善。第一阶段(1939—1962年),中央修复院(ICR)等文物保护机构开展的文物保护与修复人才培养,解决了意大利文物行业人才短缺的现实问题[7]。第二阶段,《1963年2月12日第80号法》(Legge 12 febbraio 1963, n. 80)的颁布,标志着文物修复职业的正式制度化[8]。该法律确立了修复人员的专业资格要求,规定修复工作必须由经过专业教育和培训的人员进行,有效推动了意大利文物修复教育的正规化。第三阶段,加入博洛尼亚进程(Processo di Bologna)[9],这使得意大利文化遗产保护相关学位在欧盟范围内得到广泛互认,推动一批综合类大学开展文物保护人才培养。在《1999年12月21日第508号法令》(Legge 21 dicembre 1999, n. 508)中,意大利再次对高等艺术教育体系进行改革,明确美术学院在文化遗产保护与修复教育中的地位[10],赋予美术学院与大学同等的学术地位,使其能够授予正式的学位。第四阶段,颁布《2009年5月26日第87号部长令》(Decreto Ministeriale 26 maggio2009, n. 87),在文物保护与修复专业实行本硕连读的培养模式[11],可取得文物保护与修复硕士学位、文物修复师职业资格证书[12]。

经过80多年的发展,意大利文物保护与修复教育主要由文物专业机构的高级教育学院、美术学院、综合类大学三类教学平台承担,形成三种不同专业人才的培养路径,以满足不同类型的文化遗产保护需求[13]。它们侧重文物/艺术品修复师、(不可移动)文化遗产保护工程师以及文物保护科学家的培养,专注于艺术品修复、建筑遗产的保护以及科学方法在文物保护修复中的应用,为学生提供获取专业知识和实践技能的机会。毕业后,这些专业人才就职于博物馆、政府部门、研究机构以及私营企业,从事文化遗产的保护修复和研究工作。中央修复院(ICR)以其卓越的教学质量和研究成果获得了国际文化遗产保护领域的高度认可。

三、中央修复院高等教育学院(SAF)的教学体系

随着工业化和城市化迅速发展,意大利的历史建筑等文化遗产面临着严重的破坏风险,公众和学术界对文化遗产保护的关注日益增加。1938年,意大利著名艺术史家胡里奥·卡罗·阿尔甘(Giulio Carlo Argan)在艺术与古迹管理部文物管理局会议上提议建立一所集文物保护教育、科研于一体的研究机构。1939年,意大利文化遗产部长吉塞佩·博塔依 (Giuseppe Bottai)签署了《1939年6月1日第1089号法令—文化和历史艺术遗产保护法》(Legge n. 1089 del 1 giugno1939 -“Tutela delle cose d'interesse artistico ostorico”)[14]。同年中央修复院(ICR)成立,切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi) 作为第一任院长,任职长达20年(1939—1959年),为该机构的创立和发展奠定了坚实基础。布兰迪积极推动跨学科合作与科学研究,注重历史、艺术、科学和修复之间的内在关联,设立培训项目、建立学科专业教育体系。在布兰迪的领导下,中央修复院(ICR)制定了统一的文物保护修复准则和方法,并通过在文化遗产修复和培训领域的国际文化合作项目,为意大利乃至国际文化遗产保护作出了重要贡献[15]。

基于中央修复院(ICR)人才梯队的建设和社会对文物保护和修复人才的需求,中央修复院(ICR)设有修复教学学院(Scuola per"l’insegnamento del restauro)作为教学部门,1998年起正式设置高等教育课程,改名为高等教育学院(Scuola di Alta Formazione, SAF)。高等教育学院(SAF)的设立依据是《1998年10月20日第368号法令》第9条及其后续修订的内容[16],其文物修复师的专业课程成为意大利现代文物修复师教育的范本。从高等教育学院(SAF)建立开始,旨在构建一种新的“科学”保护修复教育模式,摆脱传统的工作室培训或艺术教育机构的教育模式,这是创建中央修复院(ICR)计划中设定的主要目标。

(一)培养定位与教育宗旨

1963年,切萨雷·布兰迪出版《修复理论》,提出文物修复师须具备7个方面的能力:1)掌握从事该专业的历史、科学及技术能力;2)具有高水平的专业自主能力;3)具有紧急情况下能够进行干预措施的能力;4)具有法律、经济方面从事管理运营的能力;5)掌握文档管理和利用计算机信息技术能力;6)具备伦理原则的知识储备能力;7)具有对国际范围内最新准则的意识能力[17]。这些核心能力为意大利高等教育开展文物保护与修复专业建设指明了方向,既注重培养文物修复师掌握广泛的基础知识与专业技能、信息技术和现代科技手段,又具有全面分析解决问题的能力与良好人文素养,从而培养具有跨学科背景的复合型高级人才。

随着时代的发展,文物保护与修复成为“历史、科学和技术”等多学科的“交叉领域”。修复在其跨学科维度中被视为利用科学手段保护文化遗产,是社会和当代变化的重要表达,为经济增长提供支持。因此,文物修复师的培养从重视经验的手工艺制作思维,转变为专业的技术科学学科思维模式的建立。《2009年5月26日第87号部长令》明确规定文物修复师的资格和职责,即文物修复师是专门从事文物保护和修复工作的专业人员,负责评估文化遗产的保护状态,并制定和执行修复方案。他们在修复过程中需要分析文物的材料、技术和现状,采取必要的修复和保护措施,确保文化价值得到保存(文物修复师的资格认证依据《文化和景观遗产法典》第182条)。文物修复师专业引入“3+2”(三年制本科、两年制硕士)培养模式[18],同时颁发硕士学位证书和职业资格证书。文物保护与修复硕士学位(Laurea Magistrale in"Conservazione e Restauro dei Beni Culturali),融合了艺术、历史和科学领域的知识,专注于文化遗产的保护与修复。文物修复师职业资格(Restauratore di Beni Culturali),确保其具备专业能力和从事文物修复工作的法律认可。

(二)招生要求与选拔标准

经过多年的改革实践,中央修复院(ICR)逐步提高了对申请者的学术背景、实践能力及艺术修复潜力的要求。根据意大利官方公报2009年7月13日第160号规定,要求ICR的文物保护与修复专业入学进一步细化和规范化[19]。申请人必须满足以下条件之一:

① 具备五年制高中毕业证书;

② 国外取得等同资格的文凭;

③ 具备四年制高中毕业证书并有至少1年的相关实习或工作经验。

除了基本学历要求,申请人还需通过全面的测试。这套测试体系涵盖了多个领域,旨在选拔具备艺术修复潜力、科学基础知识以及技术执行力的优秀候选人。测试通常分为三个主要部分,因而被称为“三合一”学前测试[20]。具体包括:1)绘画技能与色彩感知能力评估。旨在评估考生的基本艺术能力,包括绘画技巧、线条控制和色彩运用的能力。考生需要展示他们的艺术理解力及感知能力,这对于日后从事艺术品修复尤其是绘画、壁画、雕塑等细致工作至关重要。2)艺术史与技术知识考核。考生需要对艺术史、艺术流派及重要艺术家有深入了解。这不仅包括传统的欧洲艺术史,还涉及艺术品保护与修复的历史发展。同时还考察考生对修复技术的基础认知,例如文物修复的原理和工艺。这部分测试通过口试或笔试的形式进行,目的是确保考生拥有从事文物修复工作的文化与理论背景。3)科学基础考核。由于现代文物保护越来越依赖材料科学、化学、物理等科学手段,考生需要接受物理、化学、生物等学科的基础知识考核。目的是确保考生具备基本的科学素养,能够在未来的修复过程中理解和应用科学分析方法,对文物进行诊断和修复。

同时,中央修复院(ICR)的入学选拔还注重实践能力的考察。考生在通过理论部分的测试的同时,还需完成两项实践考试,考核他们的动手能力和具体的修复技能。这些实践考试通常模拟实际的文物修复场景,例如文物形象的临摹、如何修复一幅破损的画作、色彩复原或是如何应对文物表面的损坏,以此评估考生是否具备从事实际修复工作的潜力。

通常,考生在经过专业评估后,需通过一次综合性口试或笔试作为最后的选拔环节。这种严格的入学标准确保了进入中央修复院(ICR)学习的学生具备扎实的艺术、科学和技术基础,具备跨学科学习和文物修复实践能力。可以说该门槛是对学生学术知识的考察、艺术观察力的考核、科学思维和技术潜力的全面评估。

为了确保学生培养质量,中央修复院(ICR)每年的招生人数受到严格限制,一般不超过18名。为了保障理论与实践相结合的教学质量,每位教师只带1名学生。大量的实践活动和个性化指导,充分保障了每位学生获得足够的资源和实践机会。

(三)核心课程体系设置

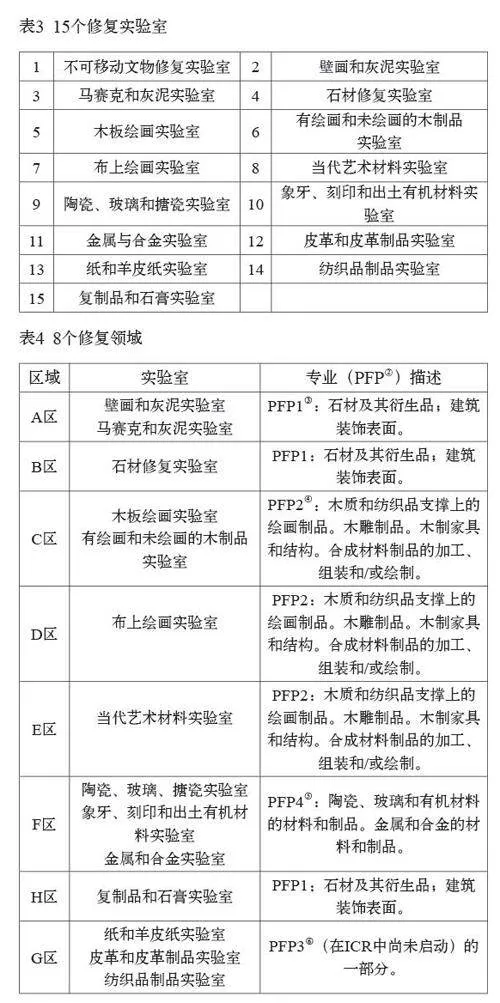

中央修复院(ICR)的本硕连读课程体系极其注重多学科的交叉融合,涵盖了文物保护与修复所需的广泛基础知识和专业技能,确保学生获得文物修复的全局视角和综合能力。学生不仅学习与文物修复相关的艺术史、考古学等人文学科,还需掌握科学技术领域的化学、物理、材料科学、建筑学等课程(见表1)。通过核心课程的系统学习,学生要掌握文物修复技术的同时也需要培养分析问题、解决问题的能力。跨学科的训练使得学生能够从不同学科的视角出发,综合应用艺术、科学和技术的知识,去解决修复过程中遇到的复杂问题。此外,课程内容还注重培养学生的逻辑思维能力,要求学生在文物修复的每一个步骤都能够基于科学依据和艺术标准做出精准判断。同时,人文素养也是课程设置中的重要部分,学生在修复工作中需要尊重文物的文化与历史内涵。

按照文物类型和材质特征,文物保护与修复专业设置石制品及衍生物,纺织品、皮制手工制品及原料,纸质或羊皮制材料,照片、视频、数据资料等专业方向[21]。学生根据选择的主要方向,由浅入深地学习相关核心课程。课程设置的贯通与排列组合,不是课程和教学机械、拼盘式的衔接,而是根据文物修复师的培养目标和愿景,将五年课程紧密围绕“跨学科知识结构和熟练实践技能”统筹考虑(见表2)。学生先学习无机质文物的保护修复,而后随着多学科知识的介入,再学习有机质文物或复合材质文物的保护修复,从而构建集历史、艺术与科学于一体的全面培养体系。学生前四年主要完成模块课程学习,采取边学习理论边实践的形式培养扎实的理论功底和实践技能。第五年学生在完成毕业论文之外还需修读一些辅助性的课程,包括法律教育、经济管理和招投标等方面以拓展知识面。

(四)师资水平与实践经验

由于学生与教师的比例为5:1⑦,学生在前四年有充足的机会进行实验室操作和参与各种实践活动。这种密集的实践导向使学生能够接触并处理多种类型的文物。学生通过工地实习实践,能够在复杂环境中运用多学科知识和技能,开展大型文物或遗址的保护修复工作。中央修复院高等教育学院(SAF)的教师不仅需要具备扎实的专业知识,还需有丰富的修复经验,主要为高水平的大学教授或是拥有10年以上实践经验的修复专家。他们不仅从事教学工作,还承担各类文物保护与修复项目。通过实践项目,不仅使学生得到修复机会,同时还能确保教学内容与最新的保护修复技术和科研成果紧密结合。

(五)产教融合

中央修复院(ICR)有效整合协调科学实验室(4个)、修复实验室(15个)、技术服务部门(4个)等优质资源,形成一个系统、全面的教育和研究平台,支持高等教育学院(SAF)培养现代文物修复师[22]。

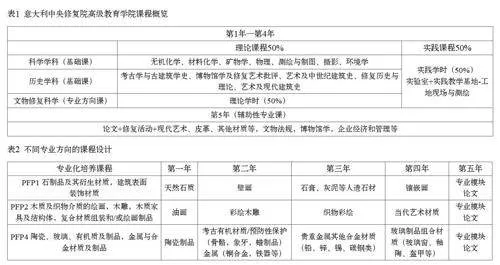

理论知识与实践技能实操方面,学生通过课程学习相关理论,在修复实验室进行实操训练并参与具体修复项目,获得实践经验。15个修复实验室(见表3)专注于不同类型文物的修复工作,按照8个修复区域(见表4),开展4个专业大类修复工作(包括:石材及其衍生品、建筑装饰表面,木质和纺织品支撑上的绘画制品,陶瓷、玻璃和有机材料的材料和制品,纺织品和皮革材料及制品)。高等教育学院(SAF)的教师与修复实验室的专家共同制定和实施定期评估监管机制,确保学生的实践操作达到专业标准。

科研与成果转化方面, 高等教育学院(SAF)与科学实验室(化学实验室、材料测试实验室、生物学调查实验室、物理和环境监测实验室)合作,共同申报和实施科研项目,研究新材料、新技术和新方法,学生通过担任助理研究员等方式,获得科研训练经验,研究成果应用于修复实验室的实践项目。同时,与技术服务部门(考古遗址保护部门、艺术和历史文化遗产服务部门、建筑和环境遗产服务部门、技术办公室)保持密切联系,根据项目所需接受4个部门的支持,促进科技成果转化。

由于中央修复院(ICR)的国际声誉以及对修复专业技术人才培养的严格要求,硕士学位以及国家认可的文物修复师职业资格有效保障了毕业生的就业机会。

四、结语

我国文物资源丰富、文物保护修复任务繁重,亟须培养一大批专业能力突出的文物修复师。布兰迪《修复理论》指出,文物修复价值选择具有多元性特征,如何在丰富而复杂的社会、历史、文化环境中为当下的修复提出“正当”的修复目标,这是对修复人员提出的新要求[23]。为此,文化遗产保护与修复人才培养的跨学科性迫在眉睫。这样的人才需要有文化考古艺术史知识背景、丰富的传统保护与修复经验、前沿科学技术的认知、哲学思辨的能力以及为未来传承文化遗产的情怀。

意大利中央修复院高等教育学院(SAF)实施的本硕连读模式为我们提供了思路。此种模式能够使学生在较短时间内获得系统的跨学科教育和丰富的实践经验,打通学科与行业需求壁垒,避免知识断层和重复学习,掌握文物保护修复核心技能,有效缩短在职培训周期。

参考文献:

[1] 杨青. 意大利的文化遗产保护[J]. 中国党政干部论坛, 2006

(9):48–49.

[2] 武荣. 意大利文化遗产保护历史及现状研究[D]. 太原:太原理工大

学,2017.

[3] 王珊. 法国和意大利文化遗产保护的经验与启示[J]. 华北电力大学

学报(社会科学版),2015(2):74–79.

[4] Cardinali M. Technical Art History and the First Conference on

the Scientific Analysis of Works of Art (Rome, 1930)[J]. History of

Humanities, 2017, 2(1): 221–243.

[5] Plenderleith H J. A History of Conservation[J]. Studies in

Conservation, 1998, 43(3): 112.

[6] 国家文物局(编著).文化遗产和景观法典[M]. 北京: 文物出版

社,2009.

[7] 詹长法. 70年来意大利文物保护修复领域发展简述:以中央高级文

物保护修复研究院为例[J]. 遗产与保护研究,2019,4(4):1–4.

[8] Repubblica Italiana. Legge 12 febbraio 1963, n. 80 [Z]. Italia, 1963.

[9] 马里滋亚·朱利莫,卡洛·南尼,梅伟惠,等. 博洛尼亚进程中的意

大利大学改革[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2010,40(1):

142–151.

[10] Repubblica Italiana. Decreto Legislativo n. 508 del 21 dicembre

1999 [Z]. Italia, 1999.

[11] Repubblica Italiana. Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87

[Z]. Italia, 2009.

[12] Repubblica Italiana. Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre

1998, art. 9 [Z]. Italia, 1998.

[13] 王聪,玛拉·卡玛依蒂(Mara Camaiti),铁付德,等. 意大利文物

保护高等教育人才培养体系、培养模式及其启示[J]. 大学教育,2024

(10): 143–148.

[14] Repubblica Italiana. Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Tutela delle

cose d'interesse artistico o storico [Z]. Italia, 1939.

[15] 徐琪歆. 布兰迪修复理论研究[D]. 北京:中央美术学院, 2013.

[16] Repubblica Italiana. Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre

1998, art. 9 [Z]. Italia, 1998.

[17][23](意)切萨雷·布兰迪. 修复理论[M]. 陆地,译. 上海:同济大

学出版社,2016.

[18] Repubblica Italiana. Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87

[Z]. Italia, 2009.

[19] Repubblica Italiana. Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, Serie generale, n. 160 del 13 luglio 2009 [Z]. Italia, 2009.

[20] Repubblica Italiana. Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87

[Z]. Italia, 2009.

[21] 周萍. 真实性的追求——记意大利中央修复研究所的探索与发展

[J]. 文物保护与考古科学, 2009, 21(4):89–92.

[22] 玛丽亚·康斯塔·劳伦蒂. 用统一的方法对相关的文化遗产艺术作

品、文物进行保护和修复[J]. 上海视觉,2018(1):107–111.

(责任编辑:刘瑛楠)