文献选读在动物生物学教学中的应用探究

摘"要:动物生物学一直是许多高校为专业本科生开设的必修课之一。其传统教授方式是采用以教材、大纲为基础的线下课堂为主。随着时代的进步,动物学也有很快的发展,有很多的新内容无法同步写入教材,及时地传授给学生。如果仅以传统的方式进行授课,会造成学生在认知上的滞后,也不能调动学生的学习主动性。所以,传统动物生物学教学方式有必要实施形式与内容上的课改,即如何将动物学发展中的新内容成功整合到教学内容中,要能充分调动学生的学习主动性。该文将以无脊椎动物教学为例,将文献选读结合线上线下授课方式如何在动物生物学课改中的实施进行探究。以期为推动该门课程内容与形式上的有效教改,建设高质量本科生课程奠定基础。

关键词:动物生物学;文献选读;线上线下教学;无脊椎动物;教学改革

中图分类号:G642"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)03-0113-05

Abstract:AnimalBiologyhasalwaysbeenoneofthecompulsorycoursesofferedtoundergraduatestudentsinmanyuniversities.Thetraditionalteachingmethodistouseofflineclassroomsbasedontextbooksandoutlines.Withtheprogressofthetimes,zoologyhasalsodevelopedrapidly,andmanynewcontentscannotbewrittenintotheteachingmaterialssynchronously,whichcanbetaughttostudentsinatimelymanner.Ifonlytraditionalteachingmethodsareused,itwillcausestudentstolagincognitionandcannotstimulatetheirlearninginitiative.Therefore,itisnecessarytoimplementthecurriculumreformofformandcontentinthetraditionalteachingmethodofAnimalBiology,thatis,howtosuccessfullyintegratethenewcontentinthedevelopmentofzoologyintotheteachingcontent,soastofullymobilizethestudents'learninginitiative.ThispapertakestheteachingofinvertebratesasanexampletoexploretheimplementationofliteratureselectioncombinedwithonlineandofflineteachingmethodsinthecurriculumreformofAnimalBiology.Theaimofthestudyistopromoteeffectiveteachingreforminthecontentandformofthiscourseandlaythefoundationforbuildinghigh-qualityundergraduatecourses.

Keywords:AnimalBiology;literatureselection;onlineandofflineteaching;invertebrates;teachingreform

教育部在新颁布的高水平本科教育人才培养意见中已明确指出本科生是高校人才培养的主体,本科教育是提高高等教育质量的重要基础[1]。高校教育应“以本为本”,将培养出具备知识、能力、正确三观的高素质人才为检验教育质量的根本标准[2]。在这样的导向下,许多高校都将建设高质量的本科生课程为目标以推进高素质本科生的培养进程。

动物生物学是研究动物各类群生命现象及其发生规律的科学,历来被高等院校相关专业列为本科生必修专业基础课,云南大学也开设了此课作为必修课。该课程也被云南大学及其他高校列为重点建设的高质量本科生课程之一。

一"课改必要性

从动物生物学的教材大纲来看,该课程将动物类群大致分为无脊椎动物和脊椎动物两大部分。目前对此课程的讲授按照动物由低等向高等的发展顺序,针对不同动物类群的结构特征,进化历程,发生规律、生态分布以及一些动物生物学的经典理论进行的[3]。该课程的传统授课模式是以教师线下课堂讲授为主,教授的内容是以教材和大纲为主的经典而基础的内容。

随着时代变化,动物生物学的发展遇到了一些问题,一方面课时削减(从每周3学时减少为每周2学时),而授课内容并未减少;另一方面,动物学研究也在快速发展,新的知识不断更新,但教材的内容更新却赶不上脚步,新的内容不能及时传授给学生,造成学生认知上的滞后。在教学形式上,如果继续以教师为主体的讲授,会影响学生主动性及能力的培养。所以,传统的动物生物学教学需要改革,要同时兼顾传统基础知识和新知识的传授,还要能转变学生的角色,使其变成学习的主体,发挥出主动性。

动物生物学的发展也要与时俱进,需要及时找到一种方式能有效地在保证基础内容讲授的同时还能进行新内容的扩充,同时也能实现教师与学生“教与学”的角色转换,使学生成为学习的主体。这门课程在云南大学的授课对象是低年级的本科生,这一阶段的学生求知欲较强,也是塑造正确价值观的关键阶段。通过教改,希望不仅能实现此门课程教学形式与内容上的改变,提升教学培养目标“以本为本”,培养出具备相当知识储备,拥有一定科研能力,具有良好三观的高质量专业本科生。

伴随互联网的快速发展,一些新颖的教学模式得以发展,并且也为教改提供了途径。比如:近年比较流行的线上线下教学模式,就是利用各种网络平台资源,将课堂上的教学拓展到课前和课后[4]。这种模式已有一些高校应用于此课程及动物学的其他课程中[4-5],如:动物遗传学等[6]。线上线下授课模式从形式上满足了动物生物学教改需求。

这种授课模式不仅可以保证原有教学内容的进行,还可以有时间进行新内容的拓展。教师可以在课前将必讲内容整理出相应的要点,指导学生提前预习,课堂上讲要点和重点,以提高课堂效率。还可以将要拓展的新内容提前要学生思考、阅读,然后在课堂进行讨论。课后利用网络媒介,让学生完成作业和讨论。这样不仅可以完成原计划的教学内容,还可以进行适当的扩展。通过这种方式,教师与学生间的关系也不再是简单的教与学,可以实现角色的转变,学生也不再是被动学习,学习主动性会得以充分发挥。

除了形式上的改变,课程内容上也可有所改变,特别是依托线上线下模式,可以将动物生物学的新内容扩充进来。新内容的扩展包括了动物生物学的热点、前沿问题追踪,新理论、新发现、新技术的报道,而这些内容最有参考价值的来源是各类发表的科学文献,特别是发表在诸如《Nature》《Science》一类的权威性,认可度高的杂志上的关于动物各类群的相关实时文献报道都可以作为新内容的扩充引入教学中。

在本文中,笔者就将以动物生物学中的无脊椎动物重要类群为例,探讨将哪些文献内容通过线上线下教学模式引入到实际教学中,以及这样做的实际意义。无脊椎动物是动物生物学中的重要部分,比较脊椎动物的有关研究相对较少,关注度也较低,但这些动物也有新的研究进行。

二"课改内容、形式、意义

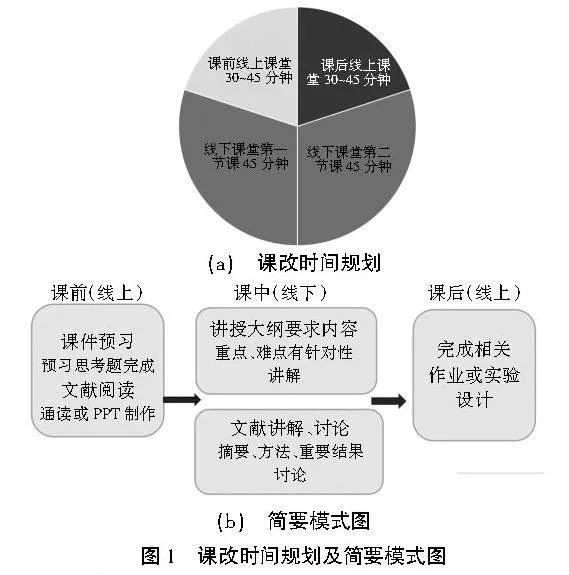

无脊椎动物的教学安排为原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、线虫动物、轮虫动物、环节动物、软体动物、节肢动物和棘皮动物[7]。通过查阅文献发现近年来有许多关于无脊椎动物的新研究发表在《Nature》《Science》上,下面就以一些具体的文献为案例,选取一些无脊椎动物的典型类群,分析它们如何与原有内容进行结合,切入点在哪里,以及如何借助线上线下混合模式引入课堂,引入的意义和预期要达到的目标。课改规划如图1所示。

(一)"单细胞低等类群——原生动物

原生动物是动物类群中原始的门类,属于单细胞动物,它们虽然原始、简单,但其和人类的关系非常密切。比如:疟原虫是一类寄生性的原生动物,它寄生于人体内会引发重大传染疾病——疟疾[7]。对于疟疾的治疗最有效的方法是利用青蒿素及其衍生物进行的。我国科学家屠呦呦在从天然青蒿中发现和提取青蒿素方面有着巨大贡献。

但是从天然植物中提取青蒿素无论从质量和产量上也不能满足大量抗疟药的生产,还会导致抗疟药物价格的升高。而在2013年《Nature》上发表的研究开发出了一种人工半合成青蒿素的方法。此方法引入了酵母菌的基因序列,并成为了青蒿素合成的前体物质,然后再使其转变成抗疟药物,是青蒿素合成里程碑式的突破[8]。这样突破了一直以来青蒿素的获得只能从天然植物中提取的瓶颈,现在可以通过工程酵母的半合成获得,为抗疟药物的制造提供一条高效、低价的途径。

将这篇文献引入到教学中,①课前线上,在课前通过线上的形式(利用雨课堂、QQ群等)将原生动物的课件和预习思考题先在线发送给学生进行预习,让学生们先自学属于教材大纲要求的内容。同时,也将这篇文献发送给学生阅读摘要、方法、结论。布置学生自行查阅有关屠呦呦利用传统方法提取青蒿素的文章,然后与这篇文献中的方法进行比较,充分调动学生学习主动性。②课中线下,线下课堂时可以利用一节课时间重点讲授课件以及学生预习过的内容,以教师的讲为主。在第二节课以导入的方式将要讨论的文献与教材中原生动物与人类的关系的内容关联起来,然后进行拓展。这节课以学生为主体讨论、展示、辩论他们已查阅的资料和进行的比较,互相点评。最后,教师进行辅助性的概括。③课后线上,通过线上方式对原生动物进行回顾,对拓展关联的文献进行总结,进行相关的思政教育。可以通过问答、讨论等方式进行。这部分也主要以学生为主,教师作适当点评,总结。

通过对这篇文献的引入和选读,以期对学生有三方面的拓展、提升。从知识拓展方面,通过对该文献的学习讨论,让学生对原生动物的特点以及与人类的关系(益处、害处)有更深入的认识,对文献中所涉及到但教材中没有提到的基因工程,化学合成等知识有所了解。从能力提升方面,通过对文献内容和教材内容的比较学习,能够锻炼学生的思辨能力,知识关联、比较能力,资料查阅收集能力。从价值导向方面,通过讲解引入的文献也可以总结出相应的思政教育要点。比如:本文献涉及由疟原虫感染的疟疾治疗的主要成分青蒿素有关。课前已安排学生比较我国科学家屠呦呦传统提取青蒿素以及本文中半合成青蒿素的方法,而屠呦呦和该文献研究有关的科学家都是通过长期坚持不懈的努力和坚定的意志才获得了成就。以此教育学生们执着追求自己热爱的事业,不畏艰难,持之以恒,从而实现正确价值观的引导。

(二)"超强再生能力的扁形动物——涡虫

涡虫是扁形动物中的重要类群,也是进行再生研究的流行生物模型。在教科书中对涡虫的再生能力没有展开描述,仅提到“涡虫的再生能力很强,将它切成两段,每一段会再生出失去的那一半,成为一条完整的涡虫。其再生具有极性、前端生长发育最快、后端最慢。[7]”通过这样的讲述,学生对此方面的认识不深。但实际上,涡虫再生能力有着深远的研究前景,特别是在移植医学方面,值得深入了解拓展。

2020年在《Science》上发表的有关地中海涡虫的论文揭示,淡水生活的小型真涡虫地中海圆头涡虫的眼睛在损伤后,通过几天就可以把眼睛再生出来。研究指出,在涡虫体内有一些起指示作用的路标细胞,可以将移植的眼球引到连接到大脑上,从而产生相应功能。通常路标细胞是神经元或神经胶质细胞,而肌肉细胞能起路标指示作用是很不寻常的[9]。这一研究成果将对再生医学的发展有重要推动作用。

将这篇文献作为课堂拓展引入教学中,①课前线上,通过雨课堂等线上平台将扁形动物课件及预习思考题以及该篇文献发送给同学,进行课前主动预习,阅读和思考。经过预习,让学生提前了解扁形动物的知识。通过提前阅读文献,使学生们对涡虫的再生能力有更深入的认识。安排学生进行分组,按组收集资料,参考引入的文献内容自行设计验证涡虫再生能力的小实验方案;②课中线下,将课堂时间进行划分,一部分课堂以教师讲解大纲和教材要求讲授的扁形动物的内容,详略得当,以重点和难点问题为主。另外一部分课堂时间,以学生讨论和讲评为主,拓展学习引入的文献内容。教师以扁形动物中的代表动物涡虫的再生能力为切入点引发学生对已阅读的文献的总结和分析,然后展示并讨论各小组的实验设计方案,互相点评,教师做适当的点评和总结;③课后线上,通过线上平台对课件和教材中的扁形动物要点进行复习、梳理、对拓展学习的文献内容进行总结、归纳,并适当导入思政教育。

通过拓展学习这篇涡虫再生能力研究的文献,以期在知识方面加深学生对扁形动物特点、类群的认识以及对代表动物涡虫再生能力的认识。并拓展学习与再生医学,肌肉细胞功能有关的知识。在能力方面,通过学习文献并自行设计实验希望提升学生的科研能力,创新能力以及学以致用的能力。在价值观导向方面,通过拓展学习激发学生的创新思维,鼓励学生多观察、思考,培养积极的学习、工作态度。

(三)"动物界最大的门类之一——线虫

线虫动物是无脊椎动物中的假体腔种类,占据了地球上80%的多细胞种类。线虫动物体形微小[7],大多数又生活在土壤中,所以很容易被忽视。实际上,线虫动物影响着土壤肥力,二氧化碳交换及其他气体的排放,对环境和生态系统的作用重大。

2019年在《Nature》上发表的有关全球范围内土壤线虫的数量和功能组组成的研究指出,大约有4.4±0.64×1020只(总生物量约为3亿吨)线虫生活在地球的土壤中。相比之下,北极地区的土壤线虫数量比温带地区或者热带地区的数量较多(占总数量的38%),温带地区的数量占总数量的24%,而热带地区的数量占总数量的21%。这种差异反映出了地区土壤肥力和功能格局差别。此研究是在世界范围内收集了6759份土壤样品的基础上统计出的[10]。

如果将本文拓展到课堂教学中,①课前线上,通过线上平台将教科书要求的内容以PPT形式以及要拓展学习的文献发送给学生,让学生自主学习,完成相关预习思考题。安排学生分组查阅有关线虫分类的资料,提前了解线虫动物的种类,哪些是有益的,哪些危害大。②课中线下,课堂上利用一部分时间由教师讲授大纲、教材要求的内容(线虫动物的特征、假体腔形成,生活史等)。学生已经提前预习过,教师主要强调重点、难点问题,辅以对学生的提问。剩余时间教师可以线虫多样性导入相关文献的拓展。以学生为主体先充分讨论文献的内容,然后结合学生小组所查阅的资料,学习并总结土壤线虫的种类、分布、功能,互相点评。③课后线下、线上,课后学生结合教材内容和文献拓展内容,绘制表格作业,归纳、总结线虫动物的多样性以及作用。通过线上平台汇报、交流。教师进行相关的思政教育。

教科书对线虫动物讲授重点是放在线虫动物的假体腔特征,但对其重要性的介绍不多。由于线虫动物体形微小,很容易被学生忽略。但实际上线虫在调节土壤生态系统平衡,甚至在影响地球化学循环都起着重要作用。通过学习文献,学生能够在知识层面上加深拓展对线虫种类及功能、作用的认识。同时也使学生关注碳平衡、二氧化碳排放等热门环境问题。在能力层面上,通过文献拓展学习,使学生提升归纳、总结,知识联系的能力。通过引入的文献可以导入有关环境保护方面的思政教育。环境保护人人有责,不要因为线虫动物微小或者觉得土壤环境与个人生活关系不大就忽视它们。可以从身边小事做起关心土壤环境的污染问题。

(四)"会哺乳的节肢动物——大蚁蛛(跳蛛)

节肢动物是动物中最大的一个门类,它们通常异律分节。关于它们的生殖方式,在教科书中一般记载为大多数为卵生[7]。至于哺乳这种抚育后代的行为方式一般只会联系到高等脊椎动物,不会联系到低等的无脊椎节肢动物,更不用说节肢动物中的蜘蛛。

2018年在《Science》上发表的一篇研究论文发表了颠覆性成果,指出蛛形纲中的一种大蚁蛛有与高等脊椎动物相近的超长哺乳和哺育后代的行为。这种大蚁蛛会从其生殖沟分泌出类似人类乳汁一样的液体,利用此液体喂养幼蛛20多天。此液体的营养极高,其中蛋白质含量是牛奶的4倍左右,而脂肪和糖类的含量则低于牛奶。幼蛛“断乳”后也不会离巢,有返巢与母亲同住,雌蛛有较长的抚育后代的行为[11]。大蚁蛛的这一系列行为与高等的脊椎动物,如:大象、人类接近。

将这篇文献通过混合模式引入到教学中,①课前线上,课前通过雨课堂等线上平台,将有关节肢动物的课件以及要拓展学习的文献发给学生进行预习、阅读,完成预习思考题。安排学生提前归纳总结节肢动物的繁殖方式。查阅资料,总结其他高等动物的哺乳、喂养方式。使学生自学教材和大纲要求掌握的内容,主动准备要拓展学习的部分。②课中线下,由于节肢动物动物涉及的内容较多,所以大部分的课堂时间将由教师讲解大纲和教材要求的内容,辅以对学生的课堂提问。留出一小部分课堂时间对引入的文献进行拓展学习。教师可以以节肢动物的繁殖方式为切入点导入对此篇文献的学习。激发以学生为主题积极讨论传统认知上节肢动物的繁殖方式以及高等动物的生育方式,对比该文献中的新发现、新成果,获得新的认知,相互点评。③课后线下线上,课后完成作业思考题。继续通过线上平台讨论、点评,教师适当进行思政教育。

通过对这篇文献的引入学习,刷新学生对节肢动物的现有认知,特别是对节肢动物繁殖、生育方式的认知有了拓宽和加深。这些新的知识已颠覆了教科书上现有的内容。学生通过学习文献并与节肢动物和高等动物的一般繁殖、生育方式进行比较,可以提高学生的分析能力,激发他们的科学兴趣,培养他们的质疑能力和独立思考的能力。经过阅读、讨论和学习,培养学生敢于挑战权威的精神,教科书上的内容不一定是亘古不变的。要学会质疑,独立思考,敢于突破,不要墨守成规,以促进学生良好的价值观形成。

三"结束语

上述几篇从《Nature》或《Science》中选出的近年来发表的与无脊椎动物有关的研究论文,各自代表了无脊椎动物中的重要门类。这些论文都是近年来涉及无脊椎动物的较新的研究成果,这些成果都是刷新认知,颠覆性的成果。研究涉及的领域广泛,有多样性的、遗传进化的、防治应用的和再生医学的等等,内容丰富,比较教科书上较为固定的内容,能给学生们带来许多创新的内容。这些文献是日后进行课堂拓展的良好资源,当然还有其它的文献可以继续查找补充,形成文献库便于教改使用。这里只以无脊椎动物为例,脊椎动物的新研究更多,特别是与高等动物有关的,也可以进行收集,用于课堂上的拓展。

文献案例的选读学习再结合线上线下的教学模式,期望能够在知识层面上拓展学生的现有认知,丰富相关知识。在能力上提升学生的综合思考能力,科研能力和创新能力。从学习的文献中总结出的思政要点可以引导学生良好价值观的树立。希望通过对动物生物学的课改推动该课程建设成为高质量本科生,并实现教改的最终目标,培养出有知识内涵、有能力、有丰富情操,高尚道德的高素质本科生。

参考文献:

[1]教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].(2018-10-08)[2020-12-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[2]边迅,曹小霞,陆相宜.面向师范专业认证和课程思政的无脊椎动物学“金课”建设的思考[J].教育观察,2021,10(29):14-19.

[3]张文雅,张迎梅.课程思政在动物生物学教学中的实践与探讨[J].高校生物学教学研究,2019,9(4):39-42.

[4]王志红.《动物生物学》线上线下混合式教学模式的研究[J].科技视界,2020(3):73-75.

[5]卢艳敏.超星学习通在动物生物学课堂教学中的应用[J].现代农村科技,2020(6):105-106.

[6]张军霞,祁得林,晁燕.线上线下混合教学模式下课程教学探索[J].教育教学论,2021(11):129-132.

[7]左仰贤,等.动物生物学教程[M].北京:高等教育出版社出版,2001.

[8]PADDONCJ,WESTFALLPJ,"PITERAD.J,etal.High-levelsemi-syntheticproductionofthepotentantimalarialartemisinin[J].Nature,2013,496(7446):528-32.

[9]SCIMONEML,ATABAYKD,FINCHERCT,etal.Muscleandneuronalguidepost-likecellsfacilitateplanarianvisualsystemregeneration[J].Science,2020,368(6498):eaba3203.

[10]HOOGENJVD,GEISENS,ROUTHD,etal.Soilnematodeabundanceandfunctionalgroupcompositionataglobalscale[J].Nature,2019,572(7768):194-198.

[11]CHENZ,CORLETTRT,JIAOX,etal.Prolongedmilkprovisioninginajumpingspider[J].Science,2018,362(6418):1052-1055.

基金项目:云南省教育厅“线上线下混合模式在《动物生物学》教学中的应用研究”(JG2021Y40)

作者简介:施伟(1977-),女,汉族,云南昆明人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为动物学。