黄淮水灾视野下明清里下河地区环境演变与特色农业发展

[摘 要]在黄河夺淮的进程中,地处淮河下游的里下河地区是受灾最晚,灾情却是最为严重的区域之一。以统计和重建黄淮水灾时空序列为基础,发现明清里下河地区的黄淮水患演变呈现五个阶段。其中,明正德年间水患开始趋于常态化,明嘉万与清康熙年间先后出现两次高峰。但灾患的相似并不意味着灾情的相当,总体上清代灾情的下限要高于明代。从生态环境的角度看,水灾肆虐的另一面正是水土环境被重塑的过程,在里下河地区大致有三种演变路径:运西地区的湖泊化,运东腹地兼具湖荡化与荡沼化以及大片滨海平原的淤生。新的水乡格局构成农业特色化转型的新资源与新动力,尤其是采集类与湿地型农作生产纾解了传统农业比较效益低下的困局。明清里下河地区的研究显示,只有将灾害、环境与农业视角统合为一并相互观照,才能更清晰地揭示我国传统农业内蕴的韧性,也才能辩证地认知该区域社会的历史定性与走向问题。

[关键词]明清时期;里下河地区;黄淮水灾;特色农业

[中图分类号]K248;K249[文献标识码]A[文章编号]05830214(2025)02001718

里下河地区地处淮河下游腹心位置,襟江带湖、河网纵横,是长江与淮河之间最为低洼之地。其“下河”之名最早见于南宋曹叔远《五龙王庙记》中的记载,称“潭以东,地势益倾陊,里俗号称下河”刘文淇著,赵昌智、赵阳点校:《扬州水道记》,扬州:广陵书社2011年版,第68页。。此“潭”就是运河东岸的清水潭。明代通行的下河地区的范围在此基础上稍有拓展,泛指里运河以东的广大低洼平原以治水名臣陈应芳、靳辅为例,前者指出,里下河地区“以南北横之象,南有江而北有淮也。东西直之象,东有海而西有湖也”(陈应芳:《敬止集》卷一《图论·图说》,文渊阁四库全书第577册,上海:上海古籍出版社1987年版,第2页);后者谓,“运堤减水以下河为壑,东即大海”(赵尔巽等:《清史稿》卷二七九《靳辅传》,北京:中华书局1977年版,第10120页)。,包括淮安府山阳县、盐城县,扬州府高邮州、泰州、江都县、宝应县、兴化县,合称“里下河七邑”。清雍正九年(1731年),从江都县析出甘泉县,同时划山阳县东境、盐城县北境部分地区新建阜宁县;乾隆三十三年(1768年),又分泰州东北境增设东台县,故此后又有“里下河九邑”与“里下河十邑”之说,但总体上属于行政区划的调整,而非地理空间与水土环境的实质性改变。近三十年来,里下河地区的范围又有所变化,即从原西界里运河、北界淮河(废黄河)、南界运盐河(通扬运河)、东界海岸线,变为西界里运河、北界苏北灌溉总渠、南界新通扬运河、东界范公堤或串场河。本研究的时空指向为明清时期里下河的概念范围,同时基于区域的界定原则李伯重指出,区域选择需满足地理上的完整性、自然生态的一致性等条件(参见李伯重:《简论“江南地区”的界定》,《中国社会经济史研究》1991年第1期,第100~101页)。徐国利认为,“区域”“是指社会历史发展中,由具有均质(同质)性社会诸要素或单要素有机构成的,具有自身社会历史发展特征和自成系统的历史地理单位”(徐国利:《关于区域史研究中的理论问题——区域史的定义及其区域的界定和选择》,《学术月刊》2007年第3期,第121页)。与水源、水系等共享共通的利害关系,将运河以西沿岸部分湖区亦纳入考察视野参见肖启荣:《明清时期洪泽湖水排泄与下河地区的基层水利》,《历史地理研究》2019年第2期,第30页;李小庆:《环境、国策与民生:明清下河区域经济变迁研究》(博士学位论文),东北师范大学2020年,第3~7页。。

里下河地区因境内地多平衍、河湖纵横,自然条件非常优越,唐宋时期就已成为中国最富饶的地区之一。但是明清以来,该区域却沦为黄淮洪涝的重灾区,当地的生态环境、耕作制度,甚至民风民俗等,皆由此发生巨大的变迁。在灾害史叙事视角下,张秉伦等较早涉及明清淮河下游地区的旱涝灾情与规律,卞利等亦较早以灾害作为考察淮河流域的切入点参见张秉伦、方兆本主编:《淮河和长江中下游旱涝灾害年表与旱涝规律研究》,合肥:安徽教育出版社1998年版;卞利:《论清初淮河流域的自然灾害及其治理对策》,《安徽史学》2001年第1期,第20~27页。。此后黄淮关系与人水地关系成为明清淮河流域区域史的研究主线参见韩昭庆:《黄淮关系及其演变过程研究——黄河长期夺淮期间淮北平原湖泊、水系的变迁和背景》,上海:复旦大学出版社1999年版;张芳:《明清时期治黄治淮简述》,《农业考古》2005年第3期,第153~156页。,并被历史地理学、经济史、社会史领域视为研究背景、前提或基本方面参见邹逸麟等:《黄淮海平原历史地理》,合肥:安徽教育出版社1993年版;王鑫义:《淮河流域经济开发史》,合肥:黄山书社2001年版;牛建强:《明代黄河下游的河道治理与河神信仰》,《史学月刊》2011年第9期,第52~68页。。其中,吴海涛、马俊亚、袁慧等对明清淮北地区黄淮水灾与治灾背景下的自然与社会生态做了系统研究参见吴海涛:《历史时期黄河泛淮对淮北地区社会经济发展的影响》,《中国历史地理论丛》2002年第1期,第86~91、160页;《历史时期淮北地区涝灾原因探析》,《中国农史》2004年第3期,第31~37页;《淮北的盛衰:成因的历史考察》,北京:社会科学文献出版社2005年版。马俊亚:《被牺牲的“局部”:淮北社会生态变迁研究(1680—1949)》,北京:北京大学出版社2011年版;《从沃土到瘠壤:明清淮北地名变迁与水患成因》,《史学集刊》2022年第4期,第38~48页。袁慧、王建革:《水环境与兴化圩—垛农田格局的发展(16—20世纪上半叶)》,《中国农史》2019年第2期,第133~144页。,巴兆祥、张崇旺等在生态环境、农业生产及两者关系方面做了开拓性研究参见巴兆祥:《江淮地区圩田的兴筑与维护》,《中国农史》1997年第3期,第48~49页。张崇旺:《试论明清时期江淮地区的农业垦殖和生态环境的变迁》,《中国社会经济史研究》2004年第3期,第54~61页;《明清时期江淮地区农耕社会环境论析》,《江海学刊》2004年第4期,第125~130页;《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,福州:福建人民出版社2006年版。。此外,吴必虎、彭安玉、王建革、胡阿祥等都曾探讨过明清时期苏北(含里下河地区)的灾害及治理、水环境、水利社会等参见吴必虎:《历史时期苏北平原地理系统研究》,上海:华东师范大学出版社1996年版;彭安玉:《论明清时期苏北里下河自然环境的变迁》,《中国农史》2006年第1期,第111~118页;王建革、袁慧:《清代中后期黄、淮、运、湖的水环境与苏北水利体系》,《浙江社会科学》2020年第12期,第145~155、161页;胡阿祥、胡箫南:《“黄侵运逼”视野中的淮河变迁》,《安徽史学》2021年第6期,第117~127页。。揆诸前贤研究,其思想理念之分野颇为明显:灾害史、环境史、历史地理学者大多对域内黄淮关系与社会影响持否定与悲观态度;农业史学者则在认同黄淮灾害之于农业生产破坏性作用的基础上,更侧重其重塑、发展乃至新生作用参见李小庆:《清代里下河稻作模式商榷》,《农业考古》2018年第1期,第61~67页;肖启荣:《农民、政府与环境资源的利用——明清时期下河地区的农民生计与淮扬水利工程的维护》,上海《社会科学》2019年第7期,第144~155页;李现伟:《明清时期里运河水环境变迁及其对区域农业的影响》(硕士学位论文),聊城大学2017年;冯培:《明清时期里下河地区的湿地农业发展及社会影响研究》(硕士学位论文),南京农业大学2022年。。显然,将明清里下河地区的灾害发生、环境演变与农业发展置于整个淮河下游灾害史背景下来统筹考量,是有相当研究空间的,只有统合三者方能更真实与更全面地还原历史本相。基于此,本研究拟在阐释明清里下河的黄淮水灾与水土环境演变的基础上,希望通过揭示里下河地区农业的特色化转型来窥探水灾压力下传统农耕社会的应对与发展问题,同时望为区域史的交叉研究略尽绵力。

一 民胥为鱼鳖:明清时期里下河地区黄淮水患的发生与演变

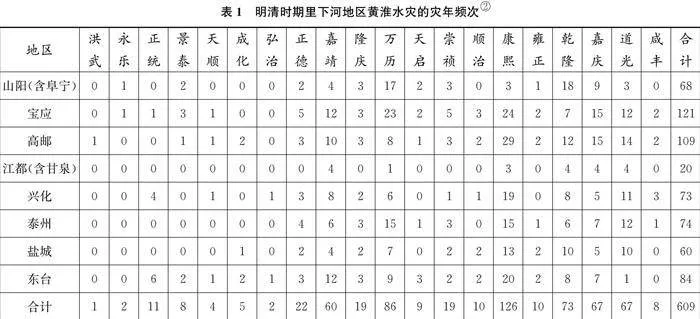

费礼门指出:“洪水在中国,危害人民生命为数之众,举世殆无其匹。”费礼门:《中国洪水问题》,沈怡编著:《黄河问题讨论集》,台北:台湾商务印书馆1971年版,第1页。明清时期里下河地区黄淮交涨所引发的灾害中,无论是就频次还是灾情而言,都首推水患参见张崇旺:《明清时期江淮地区频发水旱灾害的原因探析》,《安徽大学学报》2006年第6期,第107页。。清代宝应人汪懋麟曾言,每逢黄淮水灾,往往是“冲堤防,坏城郭,没田舍,民饥饿漂转以死者道路相枕”汪懋麟:《百尺梧桐阁集》文集卷一《书八首·与曹峨眉论白乌书》,近代中国史料丛刊三编第46辑,台北:文海出版社1985年版,第26页。。在各州县地方志的记载中,诸如“舟行城镇”“人畜漂溺无算”“插草鬻子女”“民相食”等触目惊心的惨象更是不绝于史。但是,若具体到不同时间与州县的被灾情况及演变脉络,就需在统计和分析文献资料的基础上重建黄淮水灾的时空序列。关于明清里下河黄淮水患的量化统计,前贤已有不同程度的涉及参见黄河水利述要编写组:《黄河水利史述要》,郑州:黄河水利出版社2003年版,第254~374页;张秉伦、方兆本主编:《淮河和长江中下游旱涝灾害年表与旱涝规律研究》,第53~240页;施和金、张海防、杨峻:《江苏农业气象气候灾害历史纪年(公元前190年—公元2002年)》,长春:吉林人民出版社2004年版,第55~123页;张崇旺:《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,第117~126页;王永作:《江苏近两千年来水灾史概与分析》,《中国农史》1992年第3期,第98~99页。,但都没有以里下河地区作为专门的统计区域或对象。笔者以县志记载为主线,辅以府州志、水利志、奏折等文献,按时间序列整理并统计出明清时期里下河地区黄淮水灾的灾年频次共计609次(详情见表1)。

资料来源:同治《重修山阳县志》卷二○《杂记一》至卷二一《杂记二》,中国地方志集成·江苏府县志辑第55册,南京:江苏古籍出版社1991年影印本,第288~304页;嘉庆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,中国地方志集成·江苏府县志辑第46册,第569~578页;道光《续增高邮州志》第六册《灾祥》,中国地方志集成·江苏府县志辑第46册,第775~778页;光绪《再续高邮州志》卷七《灾祥志》,中国地方志集成·江苏府县志辑第47册,第221~222页;乾隆《江都县志》卷二《星野·祥异》,中国地方志集成·江苏府县志辑第66册,第26~30页;嘉庆《江都县续志》卷一《祥异》,中国地方志集成·江苏府县志辑第66册,第520~521页;光绪《江都县志》卷二《大事记》,中国地方志集成·江苏府县志辑第67册,第18~21页;光绪《增修甘泉县志》卷一《星野·祥异附》,中国地方志集成·江苏府县志辑第43册,第60~66页;咸丰《重修兴化县志》卷一《舆地志·建置沿革·星野祥异附》,中国地方志集成·江苏府县志辑第48册,第25~27页;道光《泰州志》卷一《建制沿革·祥异附》,中国地方志集成·江苏府县志辑第50册,第11~16页;光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,中国地方志集成·江苏府县志辑第59册,第341~348页;嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,中国地方志集成·江苏府县志辑第60册,第391~397页;道光《重修宝应县志》卷九《灾祥》,中国方志丛书·华中地方第406号,台北:成文出版社有限公司1983年影印本,第373~394页;光绪《阜宁县志》卷二一《祥祲》,江苏历代方志全书·淮安府部第30册,南京:凤凰出版社2018年版,第294~295页;乾隆《甘泉县志》卷一《星野·祥异附》,江苏历代方志全书·扬州府部第24册,南京:凤凰出版社2017年版,第445~450页;嘉庆《甘泉县续志》卷三《祥异》,江苏历代方志全书·扬州府部第29册,第59~60页;张廷玉等:《明史》卷八三《河渠一》至卷八七《河渠五》,北京:中华书局1974年版,第2013~2144页;赵尔巽等:《清史稿》卷一二七《河渠志一》至卷一二九《河渠志三》,北京:中华书局1977年版,第3715~3808页;中国科学院地理科学与资源研究所、中国第一历史档案馆编:《清代奏折汇编——农业·环境》,北京:商务印书馆2005年版;黄河水利述要编写组:《黄河水利史述要》,第254~374页。

单从灾年数量与频次来看,里下河地区的黄淮水灾总体上呈现西北重、东南轻的空间特征,以宝应县受灾频次最高,其后渐次递减为高邮、东台、泰州、兴化、山阳(含阜宁)、盐城、江都(含甘泉)。以灾年的时间轨迹与频次分布为基础,结合黄河夺淮的进程与重大水灾事件,明清里下河黄淮水患的发生与演变可分为以下五个阶段。

第一阶段:明洪武至弘治朝,138年间共发生水灾33次,平均每年0.24次,水灾频次相对较少,河患较轻。由于黄河主流基本上流经贾鲁故道,决溢地点主要在河南、山东,里下河地区偶发灾害,地方志等史料对于此期灾情的描述最多者为“水”“大水”等,具体的成灾形式有“河决”“湖决”两种,前者主要发生在最上游的山阳县,如景泰“三年,两淮大水,河决”⑩B16 同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第291、292、293页。,后者发生在承接上游来水的宝应、高邮、泰州等州县,如天顺元年(1457年),“宝应、氾光、邵伯、高邮等处,堤岸冲决数多”傅泽洪主编,郑元庆纂辑:《行水金鉴》卷一六五《官司》,中国水利史典(二期工程)·行水金鉴卷二,北京:中国水利水电出版社2020年版,第1407页。。政府的应灾措施大致有四种:一是免夏税秋粮,如洪武十三年(1380年)高邮水灾后曾行此法参见隆庆《高邮州志》卷一二《杂志下》,扬州文库第1辑第19册,扬州:广陵书社2015年版,第486页。;二是蠲缓租课,永乐八年(1410年)山阳水灾以及正统十四年(1449年)泰州水灾之后皆有此举措参见同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第290页;嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,第391页。;三是赈济灾民,正统二年(1437年)与景泰五年(1454年)泰州水灾时,政府即以此法应对参见嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,第391页。;四是工程修造,以工代赈。其中最大者为景泰三年(1452年)淮水决堤后,右佥都御史陈泰役使六万人,花数月时间,自仪真至淮安疏浚渠道180里,堵塞决口9处,建造堤坝3座参见张廷玉等:《明史》卷一五九《陈泰传》,第4335页。。

第二阶段:明正德至万历朝,114年间共发生水灾187次,平均每年1.64次,水灾已成为常态并迅速进入高峰期。由于从弘治七年(1494年)开始,刘大夏被委以治河重任并施行遏制北流、分水南下入淮的方策,里下河的黄淮灾情在正德年间陡然恶化。正德元年(1506年),高邮首次出现大水“坏河堤,没民庐舍”雍正《高邮州志》卷五《灾祥志》,扬州文库第1辑第20册,第371页。的现象。十二年(1517年)淮灾首次波及宝应、盐城、泰州等数个州县,尤其泰州东台地区“民死者以万计”嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,第391页。。翌年,泰州、高邮等地再次大水,直接导致十四年(1519年)“淮、扬饥,人相食”张廷玉等:《明史》卷一六《武宗本纪》,第211页。惨剧的发生。十六年(1521年),山阳“大水,舟楫通于旧城南市桥”⑩,黄河决堤入城导致市内行舟的情况也是首次载于史册。至嘉靖年间,灾情不仅未减,反而进入前所未有的高发与烈性态势,特别是宝应、高邮和泰州东台。嘉靖元年(1522年),“庐、凤、淮、扬四府同日大风雨雹,河水泛涨,溺死人畜无算”张廷玉等:《明史》卷二八《五行一》,第451页。;次年,里下河复发大水,除盐城之外的所有州县都遭受重大灾情,“秋水冲决河堤,漂没田庐,岁大饥兼以疫作,死亡无算”崇祯《泰州志》卷七《方外志》,泰州文献第1辑第1册,南京:凤凰出版社2014年版,第185页。,就连最南端淮水入江尾闾区的江都县也出现了“民相食”万历《江都县志》卷一《郡县纪》,扬州文库第1辑第9册,第9页。的惨状。

隆庆年间,黄河的泥沙问题开始在里下河显现并日趋严重。隆庆三年(1569年),山阳县境“时淮水涨溢,自清河至淮安城西淤三十余里,决礼、信二坝出海,宝应湖堤多坏”张廷玉等:《明史》卷八五《河渠三》,第2099页。;四年,“自泰山庙至七里沟,淤十余里,而水从诸家沟旁出,至清河县河南镇以合于黄河”乾隆《江南通志》卷五九《河渠志》,中国地方志集成·省志辑第4册,第207页。。泥沙淤塞致出水不畅,水灾频次增加,灾情也因之进一步加剧,隆庆三年至五年连年水灾即是力证,不仅波及山阳、宝应、高邮、泰州、兴化等5个州县,而且灾情严重程度也刷新了山阳、宝应两地水灾之最。明人胡效谟《淮安大水纪》云:自嘉靖二十九年(1550年)以来,淮安“比年大水”,至隆庆三年“为最大”B16。隆庆《宝应县志》则载:“隆庆三年秋,淮水北来,海潮东涌,狂风大作,恶浪排空,田庐漂荡,无有孑遗,人畜溺死者无数,城中平地行百斛舟,湖堤决十五处,父老相传自有宝应以来未有水患若此,可谓创巨非常之变矣。”隆庆《宝应县志》卷一○《灾祥》,扬州文库第1辑第24册,第319页。万历二十一年(1593年)淮水再次漫决,灾情不仅超过隆庆三年,放置整个明清时期也属于罕见的“重大水患”卢勇:《明清时期淮河水患与生态社会关系研究》,北京:中国三峡出版社2009年版,第28页。。对于此次受灾情况与程度,万历《宝应县志》做了较为详细的记载:“夏,淮水漫决高堰千余丈,西风连作,湖水滔天,较隆庆三年更长三尺,泥甸桥、三里湖、氾水镇等处河堤冲决,渰没田庐,人畜溺死无算。”万历《宝应县志》卷五《灾祥志》,扬州文库第1辑第24册,第373页。此外,这一阶段的黄淮水灾还具有鲜明的多灾并发特征,187次水灾中有53次为水、旱、雨等多种灾害先后或反复发生,占比超过28%(详情见表2)。

第三阶段:明天启至清顺治朝,41年间共发生水灾38次,平均每年0.93次,水灾频次总体上回落,但水灾依然处于常态化。明嘉、万时人潘季驯曾言,“臣惟防河在堤,而守堤在人。有堤不守,守堤无人,与无堤同矣”潘季驯:《申明河南修守疏》,潘季驯撰,付庆芳点校:《潘季驯集》下册,杭州:浙江古籍出版社2018年版,第413页。。在明末清初政局混乱、战乱频仍的社会背景下,黄河河防不力、河堤失修等情况自然屡见不鲜,由此出现的水患灾害,政府多应对不力。此期里下河地区见于史料记载的水灾约有7次,其中相当比例仅限于官员疏报而无实际举措参见陈业新、李东辉:《国计、家业、民生:明代黄淮治理的艰难抉择》,《学术界》2021年第10期,第195页。。有时即便官员奏报了,也并非以地方救济为面向,而是以护陵、保漕等“国计”为重点。以该期灾情最严重的崇祯四年至六年为例,五年(1632年)八月直隶巡按饶京疏报说:“黄河漫涨,泗州、虹县、宿迁、桃源、沭阳、赣榆、山阳、清河、邳州、睢宁、盐城、安东、海州、盱眙、临淮、高邮、兴化、宝应诸州县尽为渰没。”《崇祯长编》卷六二,崇祯五年八月癸未,台北:“中研院”历史语言研究所1962年影校本明实录附录,第3590~3591页。实际上不仅上述地区,里下河除江都以外的所有州县都罹遭水患,如泰州“民大饥,冬月道殣相望”崇祯《泰州志》卷七《方外志》,第186页。,说明疏报并未如实尽言。另据道光《重修宝应县志》记载,该疏报的目的是为了“开周桥保祖陵”道光《重修宝应县志》卷九《灾祥》,第330页。。所谓“祖陵”即位于泗州的皇族祖陵,由于保护祖陵是最大的政治正确,因此黄淮治理回旋的余地狭小,只能采取启放周桥闸坝这种简单化的做法,坝水之下的地方民生因此沦为被牺牲的“局部”,进而引发严重的流民盗匪问题。据《明史·河渠志》记载,崇祯四年(1631年)黄淮溃决奔注后,“少壮转徙,丐江、仪、通、泰间,盗贼千百啸聚”张廷玉等:《明史》卷八四《河渠二》,第2072页。。而在此之前,泰州东台地区已经出现“草寇蜂起”“插草鬻子女者盈衢市”嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,第393页。的情况。要言之,社会治安恶化与地方秩序失效已成为这一时期的一个显著特征。

第四阶段:清康熙朝,61年间共发生水灾126次,平均每年2.07次,是明清时期里下河地区黄淮水患的第二个高峰期。除了水灾频次远超历代以外,康熙朝里下河七州邑水灾的酷烈程度还体现在以下两个方面:一是灾情范围广,其中有20个年次(分别是康熙元年、七至九年、十一至十二年、十四至十六年、十九年、二十四年、三十二年、三十五至三十七年、三十九年、四十四年、五十四年、五十八至五十九年)至少是4个州县同年发生水灾参见同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第301页;嘉庆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,第574~576页;乾隆《江都县志》卷二《星野·祥异》,第29~30页;道光《重修宝应县志》卷九《灾祥》,第384~390页;光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,第345页;嘉庆《东台县志》卷七《星野·祥异》,第394~395页;道光《泰州志》卷一《建制沿革·祥异附》,第14页;咸丰《重修兴化县志》卷一《舆地志·沿革·星野祥异》,第25~27页。;二是连发率高,特别是灾情最严重的高邮州与宝应县,康熙七至十三年两地连续七年大水,三十二至三十九年又连续八年大水。在此期间,江苏总理粮储提督军务巡抚慕天颜曾奏曰:“惟大江以北地方,十余年昏垫,方起之疮痍,复遭今岁沉淹,未有若高邮一州城乡俱浸之最惨。”慕天颜:《抚吴封事》附《江左兴革事宜》卷七,南京图书馆藏清道光四年慕鉴补刻本,第37~38页。在灾害类型方面,一般来说,复杂或极端气候容易导致水灾发生参见王日根:《明清时期苏北水灾原因初探》,《中国社会经济史研究》1994年第2期,第23页。,正如明正德至万历朝灾害频发的一个突出特征就是多灾并发或连发,但康熙年间的水患并没有体现出这一点。126次水灾中,同时或同年发生旱灾的有10次、强风11次、骤雨18次、蝗害6次、地震3次、疫病2次,所有伴生性灾害的数量均没有超过明代水灾的顶峰期。也就是说,气候或气象并非康熙朝水患连年爆发的主要原因。

从成灾原因与方式看,康熙朝的最大顽症之一在于清水潭的屡次决口。清水潭位于高邮城北10公里的运河河畔,是运道必经之处与河湖隘口,明隆庆年间各方就普遍意识到此处“为受水要害处。雨潦时至,湖流自西出,荡冲激奔,堤不能支,始纵水所啮,汇为潭。堤因潭为偃月,回曲盘礴,流赖少缓。然潭以东地势益倾陖,里俗号称下河,傥堤稍弱又不支,则潭溃东注,湍怒愈甚,舟冒而过之,或漂沦莫测也”隆庆《高邮州志》卷四《祠祀志》,第405页。。万历年间黄河常年浩腾“东注”,清水潭决口已成必然,潘季驯指出:“不特清口之力分无以敌黄,而淮且反引黄水以俱东,二渎交腾,高、宝诸湖盈科而不受。此清水潭所以大决而不可塞,而下河七邑遂同溟海也。”靳辅:《治河要论》,贺长龄辑,魏源编次,曹?儔#校勘:《皇朝经世文编》卷一一〇《工政七·河防六》,《魏源全集》第18册,长沙:岳麓书社2004年版,第319页。万历二年(1574年)、三年、四年及十九年(1591年),清水潭先后4次溃决倒灌下河。清康熙年间,清水潭决口更甚,七至十三年连续七年决口参见同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第294页;嘉庆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,第573~574页;道光《重修宝应县志》卷九《灾祥》,第385页;民国《宝应县志》卷5《食货志·水旱》,中国地方志集成·江苏府县志辑第49册,第71页;光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,第343页。,为史上所罕见。康熙十五年(1676年),清水潭等处复决,决口达三百余丈,自高邮至江都运河东堤又决口二十多处,上下河俱淹,被灾之惨是年为最:“汪洋六百余里,不独涸田尽没于水,水且及民屋檐,民系舟屋角,穿瓦为穴出入其中,耕牛无托足地。”道光《重修宝应县志》卷九《灾祥》,第387页。

单就清水潭险工而言,康熙帝先后任命杨茂勋、罗多、王光裕等三任河臣,十余年间费帑五十余万两,但仍旧是屡塞屡冲、随筑随圮。康熙十六年(1677年),靳辅接替王光裕总督河道,翌年开始采用“避深就浅,于决口上下退离五六十丈为偃月形,抱决口两端而筑之”的方法,筑成西堤一道,长九百二十一丈五尺,东堤一道,长六百零五丈,更挑绕西越河一道,长八百四十丈靳辅:《治河方略》卷二《治红中》,故宫珍本丛刊第223册,海口:海南出版社2001年版,第371页。。可惜康熙十九年(1680年)清水潭再次大溃,直到二十一年(1682年)大水仍未完全退去参见光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,第345页。。此后,清水潭虽基本安澜,但并非堤工方略之效,真正的原因则是黄淮决口区域随着“北坝南迁”而南移了。康熙十九年为清水潭最后一次溃堤,当年靳辅在宝应至江都运河东堤新建6座减水坝,又改建两座减水坝参见武同举撰,柯锐、周权整理:《淮系年表全编》第4册,中国水利史典·淮河卷一,北京:中国水利水电出版社2015年版,第679页。。三十八年(1699年),康熙第三次南巡时,意识到北坝调蓄径流的能力已经大幅减弱,甚至成为灾源,遂下诏将高邮以北的减水坝尽行堵塞。当黄淮泄水通道尽数南移后,高邮以南地区被灾趋于严重化,例如康熙三十八年“官河决,邵伯堤坏”乾隆《江都县志》卷二《星野·祥异》,第30页。;三十九年(1700年)“淮黄南注,江潮北涌”⑤ 乾隆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,江苏历代方志全书·扬州府部第61册,第539、541页。;四十四年(1705年)“邵伯堤决,民庐漂淌”光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,第345页。;五十四年(1715年)“开中坝,中下田俱渰”⑤;五十九年(1720年)“大水,知州张德盛保守中坝”雍正《高邮州志》卷五《灾祥志》,第381页。。与之形成鲜明对比的是,高邮州治以北堤坝溃决的明确记载仅见于康熙三十八年参见乾隆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,第539页。。

第五阶段:清雍正朝至咸丰五年,133年间共发生水灾225次,平均每年1.69次,其中雍正朝平均每年0.77次、乾隆朝1.22次、嘉庆朝2.68次、道光朝2.23次、咸丰元年至五年1.6次,可见灾情在短暂和缓后,又迅速步入回升态势,特别是嘉庆、道光年间的水患年均频次甚至超过了康熙朝。历朝历代为了安邦定国莫不重视河患治理,清代更给予前所未有的重视参见贾国静:《河患、河政与河流环境:乾隆后期黄河频繁决溢问题探析》,《求索》2023年第5期,第98页。,但是从乾隆朝开始依然陷入了历朝历代都躲不开的“黄河不治”的怪圈。以山阳县为例,该县自明万历以后,与其他州县相比,灾情不算严重,但进入乾隆朝却陡然成为域内州县中受灾次数最多者(18次)。黄淮在山阳县境内不仅频繁涨溢为灾,而且决口处变动无常,如乾隆七年(1742年)“淮决高堰古沟”B14 光绪《淮安府志》卷四○《杂记》,中国地方志集成·江苏府县志辑第54册,第642、644页。,乾隆九年(1744年)“河决老坝口”同治《重修山阳县志》卷一四《人物四》,第213页。,嘉庆十四年(1809年)“决状元墩”B12B13 同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第303页。,道光四年(1824年)“决十三堡”B12,道光十一年(1831年)“决马棚湾”B13,道光二十八年(1848年)“决清水潭”B14。事实上整个里下河地区莫不如是,正如清人丁显所总结的,“即如一湖堤也,而一决于武家墩,再决于高良涧,三决于高家堰,四决于古沟坝,五决于佘家坝,六决于十三堡。即如一运河堤也,而一决于露筋庙,再决于崇湾堤,三决于清水潭,四决于邵伯镇,五决于状元墩,六决于马棚湾,七决于荷花塘,八决于六安闸”丁显:《复淮故道图说》,南京:中国水利工程学会1936版,第2页。。

值得一提的是,这一时期的清廷相较于前朝而言,明显加大了启放减水坝的频次,这种看似成本低且操作简单的方式进一步加重了“黄河不治”所带来的恶果,特别是乾隆五十一年(1786年)首次实施“山圩五坝及运河五坝全行开放”民国《宝应县志》卷5《食货志·水旱》,第74页。后,局面变得越发糟糕。坝水下排后,虽有引河、湖泊接纳,但各闸坝距离入海口有数百里之遥,水流迂回曲折,加之村落、盐场等阻隔,因此一经开启,洪水必然四溢横流参见曹志敏:《清代黄淮运减水闸坝的建立及其对苏北地区的消极影响》,《农业考古》2011年第1期,第247页。,里下河地区必定沦为汪洋,“田庐尽被漂没,民多流徙”道光《泰州志》卷一《建制沿革·祥异附》,第16页。,而且越到后期,车逻等坝过水量越发浩大,受灾面积就相应增大参见王建革、由毅:《清中后期清政府保运体系中的淮水入海入江选择》,《浙江社会科学》2022年第11期,第137页。。可见,清中后期的“坝水”之灾与明代中后期的性质基本一样,均是不顾地方民生的政府行为。

二 漼苇漪泽地:环境演变与新水乡格局的形成

对于里下河地区而言,过量且不稳定的黄淮来水所带来的最直接与最大的影响是水土环境的巨变与地貌格局的重塑。在诸多环境要素中,水域与陆地的分布、权重及彼此关系是最为重要的基本面,同时也直接关系着农业生产最基本的环境空间与最紧要的资源要素。明代以前,里下河地区的地表形态为典型的低洼平原,西高东低,直抵滨海,虽呈水网纵横、水系发达的水乡格局,但水域分布情况及与陆区的关系较为稳定,即便运西湖区因承蓄西山来水而持续扩张,但进程相对缓慢。大致从明正德年间开始的常态化水灾,表明原有的平衡关系已被打破,“水进陆退”的进程陡然加快,这集中表现在多种水域形态(如河、湖、荡、滩等)的数量、面积与分布的变化上。不同地形、区位、时间段内的水土环境的演变方式与过程,取决于黄淮过水行经、滞纳、潴积、淤垫等不同的运动方式与作用程度。总体而言,明清里下河地区水土环境的演变有三种模式:一是运西湖区因余水持续新增,导致湖泊化与大湖化;二是运东腹地因过水、积水、排水之间的反复变动,导致湖荡化或沼陆化;三是运东滨海因黄沙持续入海、冲击而形成新陆地。

1.运西湖区:诸湖潴合与大湖新生

里下河运西北部宝应县境有四大彼此相连的湖泊,即清水、氾光(又作范光)、洒火、津湖等四湖,至迟在明嘉靖年间,“四湖汇而为一,俗总呼为范光湖,道路人称宝应湖,所谓铁宝应者是已”嘉靖《宝应县志略》卷一《地理志第二》,扬州文库第1辑第24册,第172页。。关于湖泊位置与规模,万历《宝应县志》载:“清水湖在县治城南,东西长十二里,南北阔十八里,西南连氾光湖,东会运河,西通闾丘溪;氾光湖在县治西南十五里,东西长三十里,南北阔十里,东北连清水湖,南会津湖,西通洒火湖;洒火湖在县治西南四十里,西通衡阳河,南接安宜溪,东北入氾光湖;津湖在县治南六十里,东通运河,西北会氾光湖,南接高邮界。”万历《宝应县志》卷一《疆域志》,第333页。可见,宝应湖主体在运河西岸且相距不远,湖区原清水湖和氾光湖占地东西20多公里、南北近15公里。隆庆二年(1568年),巡按浙江御史谭启蒙诏条议四事,称“宝应湖风涛叵测,往往有沉覆之虞”傅泽洪主编,郑元庆纂辑:《行水金鉴》卷一一七《运河水》,中国水利史典(二期工程)·行水金鉴卷二,第1023页。,亦从侧面揭示了湖泊水域的宽广。此后到17世纪初,宝应湖长期是里下河运西湖区最大的湖泊参见张义丰:《淮河流域两大湖群的兴衰与黄河夺淮的关系》,《河南大学学报(自然科学版)》1985年第1期,第50页。,到清道光年间,水面区域依然在持续扩张。道光以后,黄强淮弱不可逆转,黄河倒灌,携带大量泥沙经三河进入高邮、宝应诸湖。咸丰五年,黄河北徙,上游来水减少,率先承接淮水的宝应湖岸区逐渐淤积成陆,湖中开始出现明显的沙洲。

以津湖为界,位于运西中部高邮境内的湖群数量与规模要大得多,彼此联并的进程也更剧烈。宋代高邮湖区就有“三十六湖”之说,其中以“五湖”为大,即珠湖、甓社湖、张良湖、新开湖、平阿湖,秦观诗云,“高邮西北多巨湖,累累相贯如连珠”,正是当地湖泊格局的形象写照。到明嘉靖年间,“百里有荡析之虞,五湖成混一之势”金应麟:《三十六陂春水图题咏》,扬州文库第2辑第43册,第651页。。万历二十三年(1595年),提督南河工部郎中顾云凤《开施家沟、周家桥议略》云:“昔白马、氾光、甓社、邵伯诸湖,始何尝不分,而今安辨其为某某湖也。”傅泽洪主编,郑元庆纂辑:《行水金鉴》卷六四《淮水》,中国水利史典(二期工程)·行水金鉴卷一,第588页。据此,有学者推测高邮运西诸湖联并为高邮湖的时间大约在万历中前期参见廖高明:《高邮湖的形成和发展》,《地理学报》1992年第2期,第143页。,这与黄河夺淮进程及高邮湖上游宝应湖成湖于隆庆年间的时间是基本对应的。在高邮诸湖联并成湖之前,仅新开湖就“长阔一百五十余里”隆庆《高邮州志》卷二《山川志》,第358页。,由此可以窥见高邮湖之广阔无际。清康、乾年间,为高、宝诸湖近300年来水域面积最大的时期参见杨霄、韩昭庆:《1717—2011年高宝诸湖的演变过程及其原因分析》,《地理学报》2018年第1期,第129页。,其间高邮湖面超过宝应湖成为里下河最大的湖泊。从康熙《皇舆全览图》来看,高邮、宝应湖几乎已成一湖,难分彼此,相比明弘治九年(1496年)《漕河图志》所示两者之间上游狭长水道相连的格局参见王琼著,姚汉源、谭徐明点校:《漕河图志》卷首《漕河之图》,北京:水利电力出版社1990年版,第5页。而言,已是沧海巨变。清代后期,高邮湖因位于里下河中部,湖面萎缩幅度较小,故而作为高邮湖的主体延续至今。

高邮湖以南及与之相连的邵伯湖区,至迟在明万历时形成了邵伯湖、黄子湖、赤岸湖、朱家湖、白茆、新城等六湖相连的格局,六湖水域规模,以邵伯湖为最。大致清乾嘉年间,六湖合一,时人统称为“北湖”,原邵伯湖等已被嘉庆《扬州府志》记为“旧谓”(即旧称)嘉庆《重修扬州府志》卷一四《河渠志六》,中国地方志集成·江苏府县志辑第41册,第252页。。焦循《扬州北湖小志》曰:“东束于运堤,西受西山诸水,北受高邮湖水,方三十里,而滩隈陇阜错落其中,若爪、若角、若木之交枝,非生长其间往往迷其棹焉。”焦循:《扬州北湖小志》卷一《叙水上第一》,中国方志丛书·华中地方第410号,第41页。说明邵伯湖区已向西漫溢并靠近西山丘陵区,其间因错落分布有高地而没有完全合一。到道光年间,北湖水域面积绵延至百余里,甘泉境内郡城以北、运河以西均成湖区参见阮元:《北湖续志》卷一《山川》,扬州文库第1辑第39册,第76页。。总之,从明中后期到清代中期,运西湖区整体上一直处于扩张状态,几乎所有的大小湖泊均已联并成宝应、高邮、北湖等湖区或超级大湖,各自成湖的时间大致分别为明嘉靖、万历以及清乾嘉年间。就整体水域面积而言,至迟在清康熙年间就已“漭瀁三百余里,粘天无畔”B14 顾炎武撰,严文儒等校点:《天下郡国利病书(三)·扬州府备录·扬州府志·河渠志》,《顾炎武全集》第14册,上海:上海古籍出版社2022年版,第1219、1220页。。今有学者借助ArcGIS软件并结合文献和钻孔资料的分析,推测高邮、宝应诸湖全盛时期水域面积达1606.02平方千米参见杨霄、韩昭庆:《1717—2011年高宝诸湖的演变过程及其原因分析》,第129页。。

2.运东腹地:湖沼草荡区的交互演变与错落分布

运东腹地是里下河的核心区,向东大致以串场河为界,内若釜底,“地卑洼,多湖荡”《扬州府图说》,美国国会图书馆藏,编号:2001708631,无页码。。这些湖荡呈点或块状分布,体量较大的湖荡之间都有河道沟通,因此成为黄淮分泄入海的必经通道。一旦泄洪运道不畅,就会沦为“洪水走廊”。自明嘉靖至万历初,里下河运河沿线自北向南的山阳、宝应、高邮、江都等四州县境内都在运河东堤上兴建有减水闸,万历二十三年明廷确定分黄导淮的方针后,运河东岸又继续增建减水闸参见胡应恩:《淮南水利考》卷下,中华山水志丛刊·水志第24册,北京:线装书局2004年版,第544~545页。,自此运河腹地湖沼草荡区的演变格局就与运河闸坝建立了密不可分的联系。

里运河最北部的山阳境内,入海通道主要为河道。自北而南,较大的河道有渔滨河、市河、涧河、南溪河、北溪河、泾河参见肖启荣:《农民、政府与环境资源的利用——明清时期下河地区的农民生计与淮扬水利工程的维护》,第144~145页。,大多东入射阳湖后再入海。山阳南部与宝应境内来水则需经过广洋湖,再东注射阳湖荡区入海。广洋湖自接纳大量的淮河与运河来水后加速发育,并逐步合并与之临近的博支等湖。隆庆年间,广洋湖已“东西长十五里,南北阔三里”隆庆《宝应县志》卷二《区域》,第219页。,万历时则“阔有八里”B17 乾隆《淮安府志》卷八《水利》,中国方志丛书·华中地方第406号,第735、744页。,到清康熙年间,湖泊面积已约有354平方千米参见杨霄:《里下河平原湖泊分布与水系格局的演变过程(1570—1938)》,《历史地理研究》2023年第1期,第5页。。同为重要运道和潴水区的射阳湖的命运却截然相反。射阳湖在明初之前一直是里下河地区最大的湖泊,“为宝应、淮安、盐城、阜宁四县巨浸”民国《阜宁县新志》卷2《地理志·水系》,中国地方志集成·江苏府县志辑第60册,第17页。,嘉靖、隆庆年间黄淮多次溃决后,射阳湖作为淮水之尾流迅速淤塞并向沼荡发展,“潮沙溢入,日见浅淤,因盈溢侵诸州县”穆彰阿等修纂,王文楚等点校:《大清一统志》卷九三《淮安府一》,上海:上海古籍出版社2022年版,第2867页。。地方文献中也有很多印证这一地貌演变过程的历史证据,例如隆庆四年(1570年),“黄水亦蹑其后,决黄浦八浅沙,随水入射阳湖中,胶泥填淤,入海路大阻”B14。万历年间“水行甚缓,自射阳九里淤浅”,扬州府推官李春开在《海口议》中详细描述了射阳湖的淤积情况:“从射阳庄入湖口,由蒋家堡直抵清沟灌铺,凡七十余里。周遭探视,量得湖下浮泥或六七尺,或八九尺,或一丈有余,沙泥凑合胶粘,篙插不能顿拔。”万历《兴化县志》卷三《人事志纪上·水利五》,泰州文献第1辑第7册,第143页。崇祯年间,“射阳湖几化为平陆矣”傅泽洪主编,郑元庆纂辑:《行水金鉴》卷一五○《运河水》,中国水利史典(二期工程)·行水金鉴卷二,第1278页。。在射阳湖从湖泊到沼荡直至淤没的过程中,湖身的一部分马家荡得以保留下来,乾隆《淮安府志》载曰:“马家荡即射阳湖之一隅,止因湖日淤垫,历次请开,俱称射阳湖,后遂以入海之河为射阳湖,而湖身之犹存者均名为马家荡云。”B17

除广洋湖的潴水新生、射阳湖的淤积沼陆化以外,运河至射阳湖区之间的广大区域更多是向点状湖荡化的地貌演变。明嘉靖、隆庆时期,宝应荡区皆在运东里下河腹地,主要有黄昏、火盆、章思、关车、蚬虚等五荡参见隆庆《宝应县志》卷二《区域》,第221页。,都是运河东堤减水坝下河道的一部分参见肖启荣:《农民、政府与环境资源的利用——明清时期下河地区的农民生计与淮扬水利工程的维护》,第144~145页。。从隆庆《宝应县志》的记载来看,五荡基本都在广洋湖西北部,且有沟渠相互连接。高邮境内的情况与之类似,全县八荡中有四荡即羊马儿、沙母、井子、南阳等位于下河腹地,不过可能各不连属。但清代施行“北坝南迁”后,两地格局又呈现出不同的历史走向。一方面,北坝南迁,反映了北部淤高和排水通道南移的事实参见王建革、袁慧:《明清“黄淮运湖”的治理》,《中国社会科学报》,2020年12月8日,第A06版。。也就是说,宝应北部及更北的山阳、阜宁等地泥沙淤积已致入海通道基本崩坏,康熙十六年靳辅上奏言,“自黄水内灌之后,日垫日高。今年八月,河底竟致干涸”嘉庆《重修扬州府志》卷一○《河渠志二》,第171页。。另一方面,北部闸坝闭塞不用后,来水减少,又会加快当地涸水沼化成陆的进程。清乾隆年间,宝应县北的黄浦溪“自黄流淤垫,河心日高,民田积水难出”乾隆《山阳县志》卷一一《水利》,江苏历代方志全书·淮安府部第11册,第182页。,与之相通的黄昏荡等诸荡自然也受到了来水减少的影响,一度是里下河腹地最大的广洋湖开始收缩并重新分散成广洋、郭真等若干湖泊或湖荡。

受益于“盱堰各坝下注之水并趋邮南”咸丰《重修兴化县志》卷二《河渠志·河渠二》,第83页。的分水泄流举措,高邮境内的湖荡与湖泊自清初开始不断发育、扩大。据方志记载,雍正时高邮里下河腹地依旧是羊马儿、沙母、井子、南阳的湖荡格局,至乾隆年间就新增有时家、秦家、张家、鱼池网、草荡等五荡,并且相连成片参见乾隆《高邮州志》卷一《舆地志·山川》,第119~120页。,隐有潴合之势。高邮运东诸荡扩张性演变的原因,与上文述及的宝应境内运东五荡的情况类似,即随着其作为闸坝下引河与行洪通道功能和地位的增强,一旦黄淮来水过大,引河通道排泄不及,便会进一步分流至附近的低洼河塘。黄淮来水经运道向东分泄入兴化、盐城境内的大纵湖后,以经纬之势分流,一部分北向经射阳湖入海,一部分东注串场河入海参见康熙《兴化县志》卷二《水利》,泰州文献第1辑第7册,第382~383页。。大纵湖湖区由此开启了潴水联并的进程,蜈蚣、平望、德胜(又作得胜)、白沙诸湖先后被大纵湖衍漫合并,康熙年间靳辅于《治河方略》中言:“得胜湖、喜鹊湖昔不甚著,今一望弥漫,无有涯际。”靳辅:《治河奏绩书》卷一《川泽考·高宝诸湖》,文渊阁四库全书第579册,第628页。不久大纵湖又与北部原射阳湖区的安丰荡、马家荡等连为一体参见光绪《盐城县志》卷一《舆地志上·形势》,第35页。。在大纵湖湖区水涨湖阔的同时,其周边尤其是北部原射阳湖区的淤塞情况却越发严重。明末清初,“湖之在西者乃变而成陆”,“田之东者乃沦而为荡矣”民国《续修盐城县志稿》卷2《水利志》,中国地方志集成·江苏府县志辑第59册,第378页。,留存的湖荡继续“逐年淤垫,日就湮狭”民国《续修盐城县志稿》卷4《产殖志·农垦》,第408页。,至清末,就连原射阳湖最后残存的马家荡也渐涸为田,几成陆地参见民国《阜宁县新志》卷2《地理志·水系》,第18页。。此时,整个里下河腹地“自火盆荡以下,为荡者十有七皆所谓薮也,今大半淤为平田”光绪《盐城县志》卷三《河渠志·湖海支河》,第62页。。

3.运东滨海:海岸线东移与草荡滩地的扩张

黄河水性重浊,自汉代起就有“一石水而六斗泥”之说班固:《汉书》卷二九《沟洫志第九》,北京:中华书局1962年版,第1697页。。现代水文科学的研究成果表明,黄河的多年平均含沙量高达每立方米34.7公斤,年输沙量超过16亿吨参见黄河水利述要编写组编:《黄河水利史述要》,第9页。,明清时期黄河输入里下河地区的泥沙量应与此大致相当。在大量泥沙入海的过程中,除小部分于近河口段两侧形成扇形冲积地外,大部分入海后导致河口位置逐渐向海淤进,岸外则发育出众多的沙体参见杨达源、张建军、李徐生:《黄河南徙、海平面变化与江苏中部的海岸线变迁》,《第四纪研究》1999年第3期,第283页。,进而通过沙洲并陆的方式淤涨,形成广袤的滨海滩地平原。对于当地人来说,这种巨大的区域地貌变化带来了额外的生产空间与生计资源。

河口的数次东迁反映了黄河南徙对运东滨海平原的塑造作用及其过程。明代以前,海岸线一直在范公堤附近参见吴祥定:《历史时期黄河流域环境变迁与水沙变化》,北京:气象出版社1994年版,第174页。。范公堤是在东岗的基础上修筑而成,后者本身即为天然的海岸沙坝,形成于淮河口两岸的沙嘴与滨岸沙堤的物质沉积,时代大致在新石器晚期(3800±70aB.P.)参见王颖等:《河海交互作用与苏北平原成因》,《第四纪研究》2006年第3期,第301页。。也就是说,在长达3000多年的时间里,里下河的入海河口与岸线都较为稳定。明初入海口的具体位置,一般认为是经射阳湖从云梯关(今连云港境内)入海,直到明正德年间迎来了第一个拐点。正德《淮安府志》卷三《山川》之“山阳县”载:“射阳湖,去治东南七十里……其阔约三十里许,萦回三百里,自故晋经喻口至庙湾入海,山阳、盐城、宝应三县分湖为界。”④ 正德《淮安府志》卷三《山川》,北京:方志出版社2009年版,第16、22页。而同卷“盐城县”又载:“射阳湖,去县治西一百四十里,西南接宝应县,西接山阳县中流为界,自故晋口至喻口北沙入海。”④北沙、庙湾二镇皆是府内大镇,两者相隔10公里,说明此时的入海口要么已分流为两个,要么河口东移了10公里。此后,河口向海延伸的速度越来越快,万历六年(1578年),“海口自云梯关四套以下,阔七八里至十余里,深三四丈”周魁一等注释:《二十五史河渠志注释》,北京:中国书店1990年版,第360页。。万历十九年(1591年),延伸至“十一套”,当时潘季驯“亲往海口踏勘,勘得云梯关以下,自夹套至十一套,面阔三、五、七、八里及十里不等”傅泽洪主编,郑元庆纂辑:《行水金鉴》卷三五《河水》,中国水利史典(二期工程)·行水金鉴卷一,第347页。。清乾隆十二年(1747年),江南河道总督周学健调查发现,“七巨以下海口……中泓转浅于内地”黎世序、潘世恩:《续行水金鉴》卷一二《河水·章牍九》,四库未收书辑刊第7辑第6册,北京:北京出版社2000年版,第222页。。嘉庆九年(1804年),东河河道总督徐端查“至新淤尖、丝网浜以下黄水出海口之处,河面约宽二三百丈至一千数百丈”黎世序、潘世恩:《续行水金鉴》卷三二《河水·章牍二十九》,第521页。。道光六年(1826年),“于海口北岸,自堤尾起至望海墩迤下止,接筑新堤长一千三百五十丈。南岸自堤尾起至六蒲止,接筑新堤长三千丈”同举辑纂,中国水利水电科学研究院水利史研究室编校:《再续行水金鉴·黄河卷二·黄河十五》,武汉:湖北人民出版社2004年版,第408页。。

据学界估测,明清两代云梯关以下的海口,大致以54米/年的速度向东共推进了90公里。其中1500—1826年间以平均215米/年的速度延伸了70公里,1747—1826年间以平均316米/年的速度延伸了25公里参见张忍顺:《苏北黄河三角洲及滨海平原的成陆过程》,《地理学报》1984年第2期,第176页。。以河口为中心,入海泥沙向两侧扩散、沉积并形成陆地,加之自北向南的沿海海流作用,由此形成阜宁—盐城—东台一线以东的广大滨海平原,成陆面积达10 000平方公里以上,约占今江苏省国土面积的三分之一参见卢勇、王思明、郭华:《明清时期黄淮造陆与苏北灾害关系研究》,《南京农业大学学报》2007年第2期,第78~79页。。在泥沙向海淤进的过程中,叠加海涂生态要素演替规律的影响,里下河滨海土壤与植被随之发生有序变迁并呈地带性分布。从康熙《两淮盐法志》中的“梁垛场图”来看,清人将里下河滨海自陆向海划分为草荡、淤荡和光沙,其中草荡区分布最广,这种分带与今天江苏淤进型岸段的分带一致参见鲍俊林:《气候变化与江苏海岸的历史适应研究》,上海:复旦大学出版社2021年版,第86页。。根据现在的海岸带考察,里下河滨海滩地所谓的“草荡”至少包含草滩带和盐蒿滩带两种,其中前者为淤进型海滩生态发育的最高阶段,植被覆盖度较后者更高且根系发达,嘉庆《东台县志》载曰:“草荡忽于地中生,火焚草根深至三四尺。”嘉庆《东台县志》卷四○《杂记》,第719页。道光十八年(1838年),两江总督陶澍奏称:“泰州分司所属伍佑、新兴二场,前于道光二年新淤升科案内,均有剔除光滩、水洼、车路地亩,迄今已阅多年。经前护任运使姚莹,饬委候补大使何宝书前往勘丈。据该委员查勘得,伍佑一场前升原剔光滩等地及续涨新淤,现在剔除车路、港洼外,实丈出长草应升地八百三十一顷十九亩九分二厘。”陶澍:《陶云汀先生奏疏》卷七四《江督稿·会奏新、伍二场新淤生科折子》,《陶澍全集》第4册,长沙:岳麓书社2010年版,第412~413页。由此来看,新淤出的滨海陆地从不毛光沙发育成长草成荡,需时在16年左右。

三 鱼稻菰蒲利:农业转型与特色农业的形成

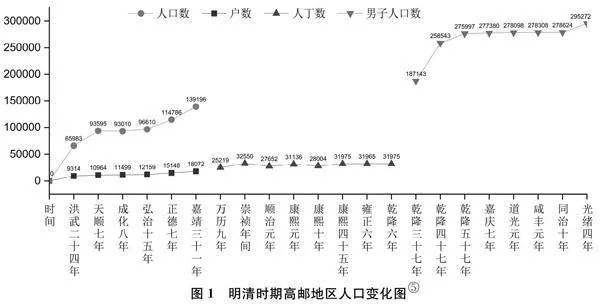

无论是水灾的直接效应,还是由此引发的自然地貌巨变,无疑都会对原有的农业生产带来破坏性影响,进而引发人口减少、经济衰退、社会衰败等现象。但是,正如葛剑雄所言,“河流孕育了人类文明,人类与河流互动”葛剑雄:《河流与人类文明》,《民俗研究》2021年第6期,第11页。。在长达几个世纪的黄河夺淮为灾的进程中,人类作为具有极强能动性的生物群体并不是完全被动的,而是与之发生着错综复杂的互动关系,其中最具矫正力与创造性的是农业生产实践。所谓“靠山吃山,靠水吃水”,农业在本质上是一种自然资源的转化活动,黄淮水灾在侵害里下河地区已有生产空间的同时,其所重塑的水土环境又是一种新的农业空间与资源,这就为农业的转型与特色农业的产生奠定了基础。中华农耕体系历来内蕴有深厚的“因地制宜”“变害为利”等内核,在新的天时和地利条件下,里下河农业逐渐具有了新的模式、特质与生命力,并作为人地系统的主要驱动力而存在吴海涛:《元明清时期淮河流域人地关系的演变》,《安徽史学》2010年第4期,第106页。。如此,黄淮之水可以实现从灾源到资源的转变,不利耕作的田地也有地尽其利的可能,这也就能解释为何清代后期里下河各地的社会经济均有了不同程度的复苏与增长,正如光绪《阜宁县志》所载,“膏壤长禾稌,薮泽富蒲鱼,海滨广斥亦饶牢盆之利,江淮间之乐土也”光绪《阜宁县志》卷三《川渎上》,第89页。。更明显且更具说服力的是人口增长数据。以元代人口为比较基数,里下河诸州县人口在频年水患的情况下虽几度呈现出短时段的负增长,但就长时段与总数目而言是增长的。比如兴化县,据清咸丰年间所修方志记载,该县“国初人丁不过三万有奇,二百年来数增十倍,即闾阎生齿之繁征”咸丰《重修兴化县志》卷三《食货志·户口》,第95页。。高邮作为里下河灾情最为严重的州县之一,人口同样持续增长,从明洪武二十四年(1391年)的65 983口,到清光绪四年(1878年)仅男丁就已增至295 272口(见图1),若按总人数的话,同样扩增有10倍。可见,历史证明了里下河当地百姓的应对是积极且有成效的。

资料来源:嘉庆《高邮州志》卷三《民赋志·户口》,第152~156页;光绪《再续高邮州志》卷二《民赋志·户口》,第63~64页。

1.水土共治:圩、垛田的大规模开发

圩、垛田的大规模开发是里下河地区应对黄淮水灾与新水陆地貌格局最重要与最主要的土地利用与经营方式,也是里下河湿地型农业模式最核心的构成要素。无论圩田还是垛田都普遍存在于里下河地区,后者更是为里下河所特有,两者的交替发展,形成了里下河地区乃至全国范围内独具一格的圩—垛农业格局与体系。圩、垛田的形态不同,土地利用方式也不一样,但是它们形成的条件都离不开积水环境下的淤积和滩涂,换言之,临近湖泊或处于沼荡分布区往往会筑圩或堆垛。黄淮来水入境后,积水长期停蓄使泥沙淤积,泥沙淤积又导致河网水系的分化,水流和淤积的差异既限定了圩田、垛田的宏观分布,也在一定程度上确立了圩、垛区不同的水网格局。所谓圩田,《王祯农书》中有详细记载,“又有据水筑为堤岸,复叠外护,或高至数丈,或曲直不等,长至弥望,每遇霖潦,以扞水势,故名曰圩田”王祯著,王毓瑚校:《王祯农书》,北京:农业出版社1981年版,第41页。。早在明初,里下河地区即已修筑万顷圩田,“明初分为十塘。塘有塘夫,使之随时修筑。统计下河之地,不下三十万顷。为田者十之四,为湖者十之六”靳辅:《治河奏绩书》卷四《治纪·下河形势纪》,第730页。。清代随着黄、淮、运余水下泄的增多,政府开始提倡并引导里下河各州县大力修筑圩田,乾隆八年(1743年),淮扬等邑修筑圩岸,盐城筑河圩、里圩与荡圩三处,共计二十三万余丈参见乾隆《淮安府志》卷八《水利》,第756~757页。。乾隆十八至十九年,兴化县“亲民之官劝民筑圩以卫田庐”咸丰《重修兴化县志》卷二《河渠志·筑圩附》,第71页。,自此范公堤以西、兴盐界河以南的大片区域被建成圩田区。

自嘉庆朝始,圩田修筑进入高潮。宝应在大纵湖沿岸筑起唐公、太平等圩。兴化在1736—1916年于县境东部先后筑起老圩、中圩、合圩等9个大圩,总面积达52万亩参见兴化市地方志编纂委员会编:《兴化市志》,上海:上海社会科学院出版社1995年版,第227页。。高邮地区筑圩的进程最快,“嘉庆十年重筑坝下护城堤,东北联属成养老圩。迨十九年挑浚下河并修筑诸河,两岸出地数尺,群圩乃兴”民国《三续高邮州志》卷1《河渠志·圩岸》,中国地方志集成·江苏府县志辑第47册,第270页。。道光、咸丰年间,境内圩田已经星罗棋布。光绪十四年(1888年),欲使无田不圩,更是兴大役以与水争地,县境圩岸可容田74万余亩参见民国《三续高邮州志》卷1《河渠志·圩岸》,第270页。。道光以降,南部滨江的江都县因为黄淮入江水量骤增,出于保田护地的目的也开始筑起圩田。圩田修筑先兴于盐城、兴化,后向西南扩展至宝应、高邮二州县,再往南推进到滨江一带,大体上与黄、淮、运余水倾泻的方向和压力相吻合参见肖启荣:《明清时期洪泽湖水排泄与下河地区的基层水利》,第42页。,从侧面也反映出,境内修筑起的大小圩田为农作生产提供了相对稳定的环境,无论旱时运河需水之际,抑或涝时排水之时,均可保证粮食收成的下限。对此,阮性传总结道:“就其本身利害言之,有圩以当坝水,可以苟延旦夕,多获升斗之需。设遇旱灾,堵闭上水之口,拦御淋卤,改种旱谷,亦复相宜。”B13 阮性传著,王强校注:《兴化县小通志校注》,北京:方志出版社2013年版,第58、20页。

相较于圩田而言,垛田则是应对里下河水患频发与“七水一地”地貌局面下更为“对症”的改土之法,以兴化地区数量最多、分布最广,垛田乡的垛田比例甚至占到全乡农田总数的55%袁慧、王建革:《水环境与兴化圩—垛农田格局的发展(16—20世纪上半叶)》,第134页。。《扬州风土记略》载:“兴化一带有所谓市坨者,面积约亩许,在水中央,因地制宜,例于冬时种菜,取其戽水之便也。”徐谦芳著,蒋孝达、陈文和校点:《扬州风土记略》,南京:江苏古籍出版社2002年版,第67页。“坨”即垛也,其最鲜明的特征,是以面积少许、立于水上而别于他处水田。汛水进入这一地区,当大部分田地被淹没时,垛田上就可以种植旱地作物参见王建革、袁慧:《清代中后期黄、淮、运、湖的水环境与苏北水利体系》,第154页。。兴化处于里下河最低洼之处,垛田的首要作用是抗灾减灾B15 参见卢勇:《江苏兴化地区垛田的起源及其价值初探》,《南京农业大学学报》2011年第2期,第133、132页。,其次则有为农作物增产增收之效。在湖沼荡区演变的过程中,“坝水系挟沙泥而来,色黄而肥,沿途沉淀,即为壅田垩本”B13,因此淤浅而成的湖荡滩地成为造田的最佳选择,当地百姓将之形象地概括为“浑水河是富河塘”兴化县土壤普查办公室:《江苏省兴化县土壤志》,兴化市档案馆藏内部资料,1998年印行,第9页。。垛田全系人工罱积河泥堆叠而成,本身便是肥沃之土,加之独特的岛状形态,四面环水,光照、通风、灌溉条件俱佳B15,从而达到了变薄田为良田、化硗土为肥土的效果。独特的土地利用方式必然会诞生与之相匹配的农业生产手段参见伽红凯、卢勇、陈晖:《环境适应与技术选择:明清以来长三角地区特色农业发展研究》,《中国农史》2021年第4期,第128~129页。。基于垛田独特的区位构造与土壤构成,肥田增产之法主要有罱泥、搌水草与扒苲三种,所获之物又称“泥粪”。元代王祯对攫取“泥粪”和使用方式有过简单描述:“泥粪者,江南田家,河港内乘船,以竹为稔,挟取青泥,锨拨岸上,凝定裁成块子,担开用之。”袁黄撰,郑守森等校注:《宝坻劝农书》,北京:中国农业出版社2000年版,第27页。里下河地区垛田的罱泥活动,与其他地区有一定的差异,在农事安排上首要依据“冬春必罱河泥两次,以粪田亩”沈梦兰:《五省沟洫图说》,北京:农业出版社1963年版,第9页。的原则。就具体操作而言,是用当地特有的淤荫农具泥罱子,在湖滩、浅河中捞取淤泥,放置木船中舱,分运于田间,如此既可肥田又可增高、加固垛圪。搌水草,是在夏天水草旺盛之季,用工具“搌管”将水草夹起,铺在垛田种植的蔬菜行间参见闵庆文、孙雪萍、张慧媛主编:《江苏兴化垛田传统农业系统》,北京:中国农业出版社2015年版,第91~93页。。扒苲是介于罱泥与搌水草之间的一种获取肥源的方式,“苲”是河中淤泥与水草等的混合物,通过铁制淤荫工具“苲耙”将河底草肥一并扒出,此种肥源多带水草、小鱼虾、螺贝等,肥力更甚。从水中取“肥”同样也是圩区的普遍做法,如高邮“粪田之料甚多,大别有二:曰河泥,曰剿粪……每春湖滨河侧,诸农乘舟汲泥,往来如织,于田角设塘以蓄之,俟少坚,分运于亩”民国《三续高邮州志》卷1《实业志·营业状况》,第301页。。盐城“捞取河泥粪田,田益沃而河益深”光绪《盐城县志》卷二《舆地志下·风俗》,第55页。。阜宁“操小舟入沟浦,以铁口罱取水下之泥,分布田间,其力胜于粪壤倍蓰”光绪《阜宁县志》卷四《川渎下》,第131页。。攫取河泥除肥田增产以外,也有疏通沟渠以利过水之功效。

2.靠水吃水:采集类农业活动的兴起

现代生态学研究已揭明,河湖湿地的典型特征之一即是系统生物的多样性以及由此带来生产力的高效性。里下河地区大小不一的水体生长、分布有种类繁多的野生植物,以近水、亲水、浅水类植物资源居多,其中相当一部分可作食用、饲用、日用、材用等,由此促成了采集活动的兴起。万历《扬州府志》载曰:“又小溪河旁田卑下易涝,然亦易涸,故难以秧种。惟濬之使通运河,则旱涝两便,禾稼可登,而茭荷、鱼虾、蒲苇之利亦易致云。”万历《扬州府志》卷六《河渠志下》,扬州文库第1辑第1册,第367页。可见当地人很早就意识到,难以耕种的易涝之地往往有水生植物之利。明清时期的里下河是中国水生植物尤其草蔬类植物最多的地区之一,灾年采食野生草蔬可作为当地百姓生存的重要保障,丰年采卖野生草蒲则构成当地生业重要的一部分。考古证据显示,里下河采集、利用野生资源的历史可追溯至7000年前参见张敏:《高邮龙虬庄遗址的发掘及其意义》,《东南文化》1995年第4期,第95~98页。。但是有明一代,在万历以前,并未见有规模性采集活动的记载,直到万历三年(1575年)黄淮大灾,山阳县居民“结筏浮箔,采芦心草根以食”同治《重修山阳县志》卷二一《杂记二》,第294页。。清康熙年间,一遇灾荒便争采野草生蔬已成为惯例。康熙七到十二年间,盐城地区几乎年年大水,“民皆以水草为食”光绪《盐城县志》卷一七《杂类志·祥异》,第345页。。康熙十八年(1679年),高邮地区“旱,飞蝗食禾殆尽,十月大水,民饥,水田生草名三稜,民取其根食之”乾隆《高邮州志》卷一二《杂类志·灾祥》,第536页。。由此足见采集活动及规模与灾年强度之间的正相关关系,饥饿之下的人类对于可食性资源的利用必会趋于极致。就里下河地区而言,大宗性利用的水生植物资源主要有莲藕、菱角、芡实、蒌蒿、荸荠、慈姑、蒲菜、茭白、水芹、荇菜等十余种。诗云,“江南莲子青如水,江北莲花香满烟”朱曰藩:《泛湖西荷花荡诗》,道光《重修宝应县志》卷四《园圃》,第172页。。湖生莲、河生菱的自然景观在当地最为常见,如宝应东湖“莲叶何田田,鱼戏莲叶动”朱应辰:《东湖曲五首》,隆庆《宝应县志》卷九《艺文三》,第311页。,康熙朝进士朱扆过射阳湖时亦亲见当地人于秋雨中采菱的情形参见道光《重修宝应县志》卷二《山川》,第97页。。至迟在明隆庆时期,中秋采菱馈赠亲朋已成为高邮等地的礼节性定制参见隆庆《高邮州志》卷三《物产志》,第375页。。

采集一般伴随着人工选择乃至选育的过程。在经历长时段与广泛性采集利用进程后,里下河的不少野生植物资源逐渐向半栽培或栽培型品种转变。明代“宝应十景”中的“西荡荷香”,清代“宝应十二景”中的“莲叶接天”、兴化“昭阳十二景”中的“十里莲塘”等之所以能形成如此大的规模,大概率是有人力干预甚至人工栽培的因素在内。清代中后期,各州邑已经形成了各有优势或各具特色的水生蔬植品种,其中甘泉北湖区,白芹最佳,《扬州画舫录》载曰:“绿杨两岸,芙蕖十里。久之湖泥淤淀,荷田渐变而种芹。”李斗:《扬州画舫录》卷一五《冈西录》,扬州:广陵书社2017年版,第183页。邵伯湖以菱角为盛,一般八月中旬到十月中旬可采收;宝应湖一带除莲藕外,尤其盛产芡实。荸荠、慈姑,盛产于高邮、宝应、盐城等地。山阳县最著名的水蔬品种是蒲菜,当地乡贤顾达在外做官时曾作《乡思》诗曰:“一箸脆思蒲菜嫩,满盘鲜忆鲤鱼香。”乾隆《淮安府志》卷三〇《艺文诗赋》,第3406页。

与采集水蔬以供食用不同,荡草类资源采集后一般用于工艺制造与商品交易,“草之名不可枚举,唯蒲、茭、茅、苇茂密于海滩湖荡之中”,以之为原材料,可制成筐、包、席等“货属”,“利或倍于树谷”B17 光绪《盐城县志》卷四《食货志·物产》,第94页。。由此清代后期兴化、宝应、阜宁等地出现了以编织蒲草为业的专业化村镇,如兴化县,“蒲包,出中堡庄。蒲席,出城北篷垛。芦席,出西门外”⑩B13 咸丰《重修兴化县志》卷三《食货志·物产》,第109页。。宝应县东乡,以出产南柴为周边邻县所熟知参见民国《宝应县志》卷1《疆域志·土产》,第18页。。诸县之中,滨海区州县草荡资源最为丰富,故而草业采集与加工业最发达。晚清时期,仅阜宁县羊寨镇北苏家庄,“居民业农之暇悉事蒲织,出品佳良,而尤以包为最,盛行扬属之十二圩等处,每年售数约达十余万,计价六七千元”民国《阜宁县新志》卷13《工业志·蒲织》,第238页。。在阜宁、盐城等县的农业经济结构中,采集业占有相当大的比重,光绪《盐城县志》载:“海滨瘠土,四方舟车不至,物产无多,稼穑而外,捕鱼、治鹾、采薪、织蒲聊以谋生。”光绪《盐城县志》卷二《舆地志下·风俗》,第53页。蓝靛同样是里下河地区重要的经济资源,并且还是税源之一。明嘉靖、万历年间,兴化县需岁交蓝靛二千一百斤参见嘉靖《兴化县志》卷二《户役》,泰州文献第1辑第7册,第30页。,江都县交蓝靛二千五百斤参见万历《江都县志》卷八《食货志第三》,第89页。;清康熙年间,兴化县交“蓝靛贰仟壹佰斤,每斤折银二分五厘,共折银伍拾二两伍钱,水脚银伍钱二分五厘”康熙《兴化县志》卷四《田赋》,第425页。。直到民国年间,“靛捐”在兴化等地还一直存在民国《续修兴化县志》卷3《食货志·捐税》,中国地方志集成·江苏府县志辑第48册,第478页。。蓝靛有大、小蓝之分,兴化蓝靛不仅可供自产自销,还逐渐成为外地采买的集散中心,“大蓝、小蓝出城东各垛,浸汁为靛,虽不及建靛之佳,然远近数百里皆赴兴采买,其利甚溥”⑩。

3.因水而变:作物品种、结构与制度的优化

里下河地区原本是“鱼米之乡”,稻作两熟制十分发达,自黄河全面夺淮后,里下河虽被灾严重,水系格局被彻底重塑,但是稻、麦作为大宗粮食作物的生产秩序一直没有改变。殷自芳《筹运篇缘起》载曰:“淮扬下河为高、宝、江、甘、兴、泰、东台、山阳、盐、阜十州县之地,厥土涂泥,其谷宜稻……水腴而土沃,亩收数种,秋稔所获,民食既饶,且可粜济邻省。”《山阳艺文志》卷六,中国方志丛书·华中地方第415号,第412页。各地方志记载得更为详细,如嘉庆时期的高邮地区,“土高而广于水,俗厚而勤于稼,人足于食”嘉庆《高邮州志》卷六《典礼志·风俗》,第210页。。咸丰时期的兴化地区,“邑皆水田,止宜种稻”B13。山阳地区,“运河畅流时,东南稻田数千顷咸资其利,号称膏腴”同治《重修山阳县志》卷三《水利》,第79页。。总之,明清时期黄淮水患对里下河地区的农业生产结构并没有造成颠覆性的重造,以稻或稻麦复种为主的粮食作物生产仍为里下河最主要的耕作制度或农作模式。

里下河地区优越的资源禀赋一定程度上保证了洪水频仍之下以稻、麦为主的粮食作物生产的可行性,但更关键的在于作物种收制度的因时而变。由于黄淮汛期常在六七月间,当地百姓便利用早稻栽培时间早、生长期短的特点来规避夏水秋涝的汛期。里下河地区早稻品种极多,重要的有“晏五日”“早红莲”“大风光”“秋前五”“江西早”“望江南”等。稻种一部分是从外地采购或引入的,如道光十五年(1835年),“江苏巡抚林委购楚省早稻种,发借高邮,三十日熟”道光《续增高邮州志》第二册《食货·物产》,第648页。。购于湖北的早稻成长期较短,百姓可赶在夏季河水盛涨前收割水稻,以防农田被淹、庄稼歉收甚至颗粒无收。更多的稻种则来自当地百姓在长期生产实践中的留种与选育,如在高邮地区,“旧稻之最早者曰秋前五,其后农人以稻孙为种,逐渐早熟,秋前十日即可收获,因名曰急猴子。复以急猴子之稻孙为种,又早数日,因名曰吓一跳”民国《三续高邮州志》卷8《新志补遗·实业志》,第628页。。“秋前五”有两大优势:第一,“栽莳最先,不忧夏旱”;第二,“刈获最早,不忧秋潦”B17。后来人们从中培育出“急猴子”,又以“急猴子”培育出“吓一跳”,水稻生长周期一再缩短,为躲避秋涝争取了充裕的时间。

对于中、晚熟类品种,当地也没有完全抛弃,而是通过种植比例的调整,尽量实现早、中、晚稻的合理轮作。三者之中,早稻品种性能相对较差,“稗多、芒长、粒瘦、稃厚、质轻、味薄”,“其价仅值中禾三斛”,但是“刈获最早,不忧秋潦”③B15 光绪《盐城县志》卷四《食货志·物产》,第94、94、95页。,因此具有较高的保收系数,曾一度高占秋禾总收成的七成上下,“若在立秋时启(坝),则秋禾尚可十收六七”道光《泰州志》卷四《河渠》,第36页。。在水利形势向好的情况下,早、中、晚稻的种植比例可随之相应地调整。光绪年间,盐城从以早稻为主转变成以中稻为主的作物结构,“早禾、中禾、晚禾之分,而尤以中禾为重”③。之后中稻比例又进一步提升,至宣统元年(1909年),“全境早稻不及二成……中禾稻约在六成……晚禾约有二成半”袁照藜等:《江苏抚两江督江北提宪为运河伏汛奇涨抢护堤工及启放车南坝始末细情由》,中国国家图书馆数字方志库http://read.nlc.cn/allSearch/searchDetail?searchType=1002amp;showType=1amp;indexName=data_403amp;fid=312001075642。。在麦作地区,耐水品种最受欢迎,如泰县就喜栽海大麦,盖因其“本生海下,性不畏水”,且“较寻常大麦稍高”,水灾来临时不易淹没。该县还培育出了著名麦种“水里钻”民国《泰县志稿》卷18《物产志上·植物部》,中国地方志集成·江苏府县志辑第68册,第498页。。其余诸如“大晚稻”“古上楼”等宜水田的品种,也是当地百姓栽种时优先选择的品种。

4.适水而作:湿地型农作生产的繁荣

明清时期,广阔的水域与丰富的湿地资源成为里下河地区的最大特色之一,与水相宜的湿地型农业逐步拥有了更好的发展契机。在湿地环境或以河湖湿地为作业区进行农业生产,其农业物种必然具有适水或亲水性,换而言之,湿地型农作生产即是以水产品为对象的生产活动。诸如捕鱼养鸭、采种水蔬等活动就具有较高的环境支持度与资源便利性,在此情况下,湿地型农作生产在农村产业序列中的地位不断提升,从而在一定程度上引导里下河地区农业生产结构的适应性优化,甚至出现了以此为主要生计的农户参见肖启荣:《农民、政府与环境资源的利用——明清时期下河地区的农民生计与淮扬水利工程的维护》,第148页。。

渔业一般被认为是传统农业体系中最古老的分支之一。但凡濒临湖荡,渔业往往都较为发达。高邮州拥有里下河最大的湖区,“邮湖产鱼,其他薮泽菰蒲水中亦产鱼,民依以为生,岁荒煮以代饭,鬻于市可得钱,亦以易粟”雍正《高邮州志》卷三《食货志》,第330页。,湖荡周边农户以捕捞、养殖水产为生计,用以换取钱财,或直接以物易物换取粮食。甘泉北湖区,“湖中人多业渔……各镇市设鱼肆,每晨诸渔以鱼集,牙侩平其价,贩者兑之,运于郡城及他所。其运鱼者行如飞,自湖至城远者六七十里,辰巳之时必至,谓之中鱼”焦循:《扬州北湖小志》卷一《叙渔第五》,第58、61~62页。。至迟在清乾隆年间,甘泉就设有专门的鱼市,渔民捕鱼后都集中于此售卖。山阳可能还要早一些,至迟在清乾隆年间就设立了大、小两个鱼市参见乾隆《山阳县志》卷四《建置志·市》,第79页。。运西湖区多为职业渔户,以自然捕捞为主,“每度可得鱼数百斤”,捕后即在湖上售卖,郑燮诗可以为证:“湖上买鱼鱼最美,煮鱼便是湖中水。”郑燮:《由兴化迂曲至高邮七截句》,嘉庆《高邮州志》卷一一《艺文志·诗》,第561页。运东“低下者取鱼斫草”乾隆《高邮州志》卷二《河渠志·源委》,第270页。的活动亦很频繁,但渔民多为兼业,直到清后期才出现专营渔户。里下河的渔业收入总体上还是比较可观的,甚至水灾越重,获利越丰,“业渔者以夏秋潦水为丰年之兆”民国《阜宁县新志》卷12《农业志·畋渔》,第237页。。各地渔利情况,方志皆有记载。在宝应县,“湖荡产鱼蟹凫雁之属,商贾转而输之四方”万历《宝应县志》卷一《地理志》,第340页。;高邮州,“收鲜鱼或醃咸鱼贩卖各处,得倍利者多矣”乾隆《高邮州志》卷四《食货志·物产》,第359页。;盐城县,“若鱼皮、鱼鳔、蛏干、虾米、腌卵、腌鱼、秫酒等物皆可贸迁远方”B15;兴化县,“邑人腌鱼及鸭卵贩卖江南,络绎不绝”咸丰《重修兴化县志》卷三《食货志·物产》,第109页。。清代末期,不少职业渔户的家里已经配置有重资产,其中资产最大者为“双帆操巨罟之网船”参见民国《三续高邮州志》卷1《实业志·营业状况》,第300页。。

里下河一带养鸭业亦日益繁盛,至迟到晚清,兴化养鸭“少以百计,多以千计,成群结队,日游泳于水田之中,夜归宿于芦栏之内……而利用鸭栏基为肥田垩本焉”阮性传著,王强校注:《兴化县小通志校注》,第137页。。高邮湖更被誉为养鸭的最佳之地,湖区广袤的湖荡河沟,草滩内大量的鱼虾、螺蛳、蚬蚌和水生植物,为地方畜禽名种高邮鸭提供了丰富的饲料。运东养鸭规模亦不亚于湖区,“河东水田便于养鸭,故每年输出极多……每年春夏本地炕坊炕出鸡鸭雏,运销江南各处。其蛋之双黄者尤为出产之特色”民国《三续高邮州志》卷1《实业志·物产》,第298页。。从乾隆《高邮州志》所载“邮水田放鸭”乾隆《高邮州志》卷四《食货志·物产》,第363页。来看,彼时已经初步形成了稻鸭共作的特色农业模式。诸州县的鸭禽与水产品一样,除自身食用外,大多都会入市或贩至外地进行销售。随着销路的扩大与商品经济的发展,高邮在业界逐渐收获“腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多”袁枚著,别曦注译:《随园食单》,西安:三秦出版社2005年版,第227页。的产品声誉。

需要指出的是,在里下河地区的实际生产中,除渔业外,少有专营某项产业者,更多的是由不同农业生产方式有机结合而形成的立体式、混合型的湿地农业模式。清代郑燮游历江南,途经兴化时所见“百六十里荷花田,几千万家鱼鸭边”郑燮:《由兴化迂曲至高邮七截句》,嘉庆《高邮州志》卷一一《艺文志·诗》,第561页。即是典型的水乡共作场景。在遵循“天时”的基础上,当地百姓根据地势、水域与土壤等条件,以轮作倒茬、间作套种等种植方式,在时序与空间上尽量增加农作物的覆盖率,生产配置可多可少,可水可旱,如阜宁地区,“东南多稻麦,菽秫次之,西北麦为大宗,菽秫居麦之各半”光绪《阜宁县志》卷一《疆域·土物》,第53页。,盐城县则是一种空间范围更宏大、作物品种更丰富的混合农业模式,“东鄙高燥,宜麦。西乡下湿,宜稻。高下适中,则稻麦皆宜,而农人大率以稻为重……桃、杏、落花生之属不及北方者良,莲子、芡实之属不及南方者良,唯湖荡产菱藕为多,利稍厚矣。蔬蓏各种皆有,唯山蓣最有益民食……盐邑沙地种薯渐广,皮朱而味甘,汁多而筋少,较阜邑所产过之……草之名不可枚举”光绪《盐城县志》卷四《食货志·物产》,第94页。。正是基于作物品种、技术、要素等有效的时空配置,里下河农业方得以绵延不绝,“种无虚日,收无虚月,一岁所资,绵绵相继”陈旉著,万国鼎校:《陈旉农书校注》,北京:农业出版社1965年版,第30页。。

四 余" 论

在黄河第4次大改道后的661年里,以里运河与黄河入海水道为经纬的苏中里下河地区,从明正德年间开始沦为继淮北与江淮东部之后的最后一处黄泛重灾区。无论是从水患频次、范围,还是等级、灾情等角度来看,明清时期的里下河所罹受的灾难都是空前的,其中明清两代各有一次高峰,分别是明嘉靖至万历年间与清康熙年间,两次不同之处在于:前者伴生有较大比重的异常气象或气候因素,如骤雨、强风、地震、干旱等,后者大多为单纯的“水”灾。以整个时空范围为面向,里下河水患重心大致呈由北向南、由西向东迁移的态势,早期湖决、堤决、漫溢情况较多,后期灾源较为复杂,且经常反复,以河决、溃堤、淤涨、坝水等为主。一个值得思考的现象是:即便灾害强度相当,灾情也不一定相似,明后期与清中后期的对比即是典型。自明天启后,里下河多次出现“插草鬻子女者盈衢市”的情况,尽管清代后期(嘉道年间)的水患频次超过了康熙年间,甚至诸如政府主动开闸泄水等不顾地方民生的行为明显增多,但很少出现地方秩序失序或社会治安恶化的情况。可见,清代里下河地区灾后的下限是要高于明代的,这其实已经暗示了一个道理:水患一直是当地最大的祸源,但社会经济层面的结果却有所不同,显然背后是存在其他重要因素或条件的,其中最不应忽视的是作为人类生存、生活与生产的农业活动。

从生态环境的角度看,这不过是一场历时数百年的水土环境变化与重塑的过程,黄淮之水或行、或停、或过、或淤,不同区域在不同时期内呈现出不同的演化路径,运西湖区不断新生大湖,运东腹地既有潴水生荡成湖,进而湖泊联并的情况,也有湖泊沼荡化乃至陆地化的过程,彼此互动频繁,演变活跃,滨海地区入海口东进90公里,由此新造出一片广阔的滩荡平原。由于黄河夺淮为灾在总体上是一个物质与能量净输入的过程,其所重塑出的新水乡格局及资源禀赋逐渐成为里下河特色农业的基础与动力。换而言之,在新的天时与地利条件下,加之当地百姓的积极应对与探索,里下河农业的转型与特色化是必然的。以兴圩堆垛等水土改造为基础,里下河地区不仅保持与优化了稻或稻、麦为主的农业经济结构,更发展出了以植物资源为对象的采集业和以水产、水禽为对象的渔业、养殖业等。尤其后两者,一方面保障了当地农业与经济的下限与可持续,显示了靠水吃水、因地制宜的独特效果,另一方面则在一定程度上纾解了传统农业比较效益低下的困局。总之,在黄淮水患与社会发展的张力之下,里下河地区的农业特色化实践展现出强大的自我调适能力,通过人与环境的协同交互以达到变害为利、变旧为新的效果,最终在人地关系层面实现循环、和谐的再平衡状态,这正是中华传统农业所特有的韧性内核之所在。

Environmental Evolution and the Development of Characteristic Agriculture in the Lixiahe Region During the Ming and Qing Dynasties from the Perspective of Huang-Huai Floods

Lu Yong and Chen Jiajin

Abstract:In the process of the Yellow River’s capture of the Huai River’s watercourse,the Lixiahe region was one of the areas which were latest and hardest hit by the disaster.Based on statistical analysis and reconstruction of the spatiotemporal sequence of floods in the Huang-Huai region,it can be found that the evolution of floods in the Lixiahe region during the Ming and Qing dynasties went through five stages.Since the period of Zhengde of Ming,floods had become normalized,reaching two peaks in the period of Jiajing and Wanli of Ming and the period of Kangxi of Qing.However,the similarity of disasters does not mean the similarity in the situation of disasters.Generally speaking,the lower limit of disasters in the Qing dynasty was higher than that in the Ming dynasty.From the perspective of ecological environment,the essence of the Huang-Huai floods was the process of reshaping the water and soil environment,which could be roughly divided into three evolution paths as far as the Lixiahe region was concerned:lacustrine transformation in the Yunxi area,lacustrine transformation,and marshy transformation in the Yundong hinterland,as well as extensive coastal plain siltation.This new water town pattern constituted a new resource and driving force for agricultural transformation,especially the rise of harvesting and water adapted agricultural production,which had alleviated the problem of low comparative efficiency in traditional agriculture.The study of the Lixiahe region in the Ming and Qing dynasties demonstrates that only by integrating the perspectives of disasters,environment,and agriculture can we dialectically understand the historical nature and development direction of regional society.

Keywords:Period of the Ming and Qing Dynasties;Lixiahe Region;Huang-Huai Floods;Characteristic Agriculture

【责任编校 汪维真】

基金项目:国家社会科学基金重大项目“明清以来长三角地区生态环境变迁与特色农业发展研究”(21amp;ZD225)。