关于国家创新型城市建设的调查研究

[摘 要]东营市把创新摆在发展全局的核心位置,深入实施创新驱动发展战略。基于科技部发布的国家创新型城市创新能力评价指标体系来看,东营市还存在着投入较低、实力不强、环境不佳等问题。要加强创新型城市建设,必须更新发展观念,准确定位,科学规划,营造良好的发展环境,加强人才支撑,推进产业升级。

[关键词]创新型城市;高质量发展;新旧动能转换

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2025.01.023

[中图分类号]F293 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2025)01-0084-04

0" " "引 言

近年来,东营市以新旧动能转换为战略支撑,不断完善科技创新体系,发挥科技创新对高质量发展的核心引领作用,全力推进创新型城市建设,创新正在成为东营高质量发展的第一动力。

1" " "创新型城市的内涵和评价指标

英国学者查尔斯·兰德利首次提出“创新型城市”这一概念,他认为要把城市作为一个有机整体,充分发挥城市居民的创造力和主观能动性,以实现城市可持续发展的目标。从2006年开始,全国许多城市把创新驱动提升到城市经济发展重要路径的战略高度,国内外学者对创新型城市概念和内涵的认识不断深化,并且做了广义和狭义的区分。前者指基础科学、技术升级、创意思维和制度管理等任一方面实现创新突破,带动城市快速发展的模式。后者则专门指依靠科技成果转化来推动经济持续发展的城市创新模式。

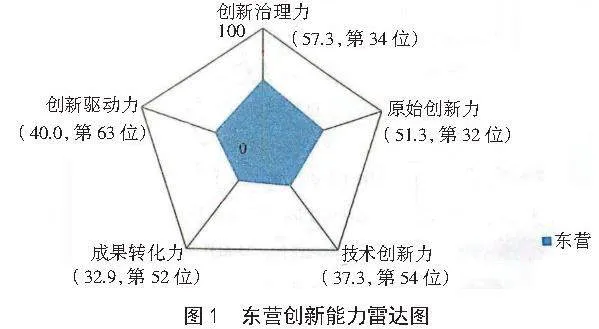

建设国家创新型城市,需要科学的评价指标对体系进行综合测评,其中中国科技部连续多年发布《国家创新型城市创新能力评价报告》,从技术创新力、创新治理力、成果转化力、原始创新力和创新驱动力5个方面入手,设置一级指标,而且设置了30个更加细致具体的二级指标,灵敏地反映了各城市创新发展的成效和不足,为各城市的创新发展提供决策支撑[1]。

2" " "东营市创新型城市建设概况

2.1" "创新驱动发展格局初步确立

东营市历来重视创新对发展的带动作用。2019年,东营市出台了“创新型城市建设三年行动计划”,印发了《东营市国家创新型城市建设工作方案》,提出了积极打造创新型园区、大力培育产业发展新优势等体制创新六大举措,努力营造良好创新生态,为实现创新发展提供强大支撑。

2.2" "创新成效和创新能力不断提升

2021年,全市209家企业通过高新技术企业认定,净增130家,增幅达到39.16%,十年间翻了5倍多。为近五年最高。高新技术企业总数由2011年的88家,增长到2021年的462家,翻了5倍多。全市Ramp;D经费内部支出逐年增长,2020年达到75.76亿元,比2019年增长10.79%。2020年有研究与试验发展活动单位数量达到266个,研究与试验发展人员达到15 174人,分别比2019年增长55.56%和17.72%。发明专利授权量增长迅速,2021年比2020年实现了翻番。年末有效发明专利拥有量4 254件,每万人有效发明专利拥有量达到19.39件。

2.3" "创新创业及科研平台发展迅速

2021年,全市新增院士工作站2个、省级技术创新中心1个、市级重点实验室119个、市级科技企业孵化器5个,建成国家级稀土催化研究院等高能级平台。中国石油大学研究生院落地东营,黄三角农高区种业创新和盐碱地综合利用取得重要进展。

2.4" "油地融合释放发展潜能

油地融合发展是东营的独特优势和重要潜力。一是共建产业创新平台。联合胜利油田共建“胜利工程高端装备产业基地”,整建制引入测控技术研究院、石油机械研究所、钻井工具研究所、石油完井研究所、欠平衡技术研究所、钻井自动化控制技术中心等科研单位及其全部中试项目,成立东营石油技术与装备产业研究院,打造集“政产学研金服用”于一体的新型研发机构。二是推动资源共用共享。联合中石油管材研究院共建东营分院,集聚山东、京津地区油气采输及炼化领域的创新资源。依托胜利工程高端装备产业基地建设,引进油田科研人员270人和省部级以上研发平台3家,各类实验、检测仪器设备225台。把胜利油田纳入国家、省、市科技奖励服务范围,并实现了本地政策同等覆盖。

3" " "基于科技部指标体系分析东营市创新型城市建设存在的问题

2022年2月,在中国科技部《国家创新型城市创新能力评价报告2021》中,东营市位列第49位(共72个城市上榜)。一级指标得分及排名如图1所示。中国科技信息研究所还用相同的指标体系对全国288个地级及以上城市的创新能力进行评价,东营市排在第62位,在山东的地级市中位列第7。通过以上分析可以发现,东营市的创新发展还存在诸多不足。

3.1" "财政科技支出投入较低

财政科技支出是“创新治理力”大项中的二级指标,是在各项指标中唯一可由政府直接主导决定的选项。2019年,东营市财政科技支出为57 537万元,占公共财政支出的比重为1.88%,在72个城市中排在第53位。在公共财政收入相当的地级城市中,江苏省连云港市的该项指标为3.02%,威海市的该项指标为5.10%,滨州市为3.46%,湖北宜昌为2.77%,财政科技支出的绝对数值都超过了10亿元。兰州市的财政科技支出占公共财政支出的比重比东营市低0.15个百分点,但是财政科技支出比东营市多21 410万元。以此来看,东营市财政科技投入相对不足。

3.2" "高新技术企业整体实力不强

2021年,“高新技术企业数”指标排名第59位。东营市的高新技术企业数量在全省16个地市中排名第11位,只约占全省总数的2%,产值占规模以上工业总产值的比重排名全省倒数前三。对比全国其他GDP相仿的地级市,2020年河北廊坊市高新技术企业总数达到905家,广西柳州市高新技术企业达600家,2021年四川绵阳市高新技术企业超过520家,广东中山市高新技术企业超过2 300家。“高新技术企业营业收入与规上工业企业营业收入之比”指标为13.76,排名第68位,远低于连云港、兰州、潍坊、中山等地。“科创板上市企业数”指标,东营市为0。由此可见,东营市经济结构大、重、粗的特征依然明显,整体产业层次不高,经济发展质量欠佳。

3.3" "研发投入与研发能力不足

“规上工业企业研发经费支出与营业收入之比”方面,2019年东营市该项指标为0.77%,排名第62位。2020年该项指标为0.92%,东营市在全省排名第15位。与全国其他地区GDP相仿的地级市相比,2020年广东中山市该项指标为1.24%,江门市为1.64%,四川省绵阳市为6.18%。由此可见,东营市规模以上企业对于研发工作相对来说重视程度不够。“规上工业企业新产品销售收入与营业收入之比”方面,东营市为6.88%,排在第69位,充分证明了上述结论。“万名就业人员中研发人员”方面,2019年东营市该项指标为62.66,排在第42位。

3.4" "创新创业环境不佳

“国家级科技企业孵化器、大学科技园、双创示范基地数”指标方面,东营市为8个,排名第54位。“国家级科技企业孵化器、大学科技园新增在孵企业数”指标方面,东营市为172家,排名第38位。在孵企业数量虽然不少,但是成长潜力大、科技含量高、市场前景好的在孵企业并不多。“科技型中小企业数”指标方面,东营市为221家,排名第55位。2021年通过国家科技型中小企业评价842家,在全省排名比较靠后。总体来看,东营市的创新创业环境并不突出,推动高科技成果落地的机制尚不健全,对技术型创业的吸引力不够。

3.5" "高校、职教建设落后,科技成果转化能力不强

高校资源是东营市创新型城市建设的一大短板,无论是中职院校还是高校数量,东营的排名都是比较靠后,“‘双一流’建设学科数”指标,东营市为0。除了数量差距外,东营与济南、青岛等地的高校在科研、教育等方面的实力差距更为悬殊。中国石油大学迁移到青岛之后,对东营市的创新力影响非常大,再加上企业的研发动力不足,科研成果转化能力不强。“万人专利申请量”为33.09/万人,排在第36位,“万人发明专利拥有量”为9.82件/万人,排在第46位。

4" " "东营市加强创新型城市建设的对策建议

4.1" "因地制宜,科学规划

一方面,东营市有着独特的发展优势,土地资源、海洋资源、石油、天然气、卤水、煤、地热、黏土等资源丰富,产业集聚性强,经济一体化程度高,石油化工产业集群、有色金属产业集群、高端石油装备产业集群和橡胶轮胎产业集群全部列入省级产业集群转型升级示范名单。另一方面,东营位于北京、青岛和济南三地中间,位置和距离都颇为尴尬,人才、资金等要素都面临着较强的虹吸作用,再加上石油大学迁离东营,产业结构不够合理,就业人口近几年呈明显的下降趋势,交通条件并不突出。鉴于东营立市晚又是一个资源型城市的特点,笔者认为东营市不适合走文化创意发展路线,目前也没有发展高端前沿科技的条件和优势。应该先从管理和制度上下手,完善创新发展体制,打牢自身基础,实现管理上的创新,然后再追求生产技术上突破,最后实现科研上的快速发展[2]。在制定发展规划时,必须明确哪些是当前需要快速推进、快速见成效的领域,哪些方面的工作是以打牢基础、长远发展为主的领域,在考核评价时要予以综合考量,提高发展规划的落实成效[3]。

4.2" "营造良好环境,推进管理创新

4.2.1" "加快推进科研机构平台建设

一是加大科技企业孵化器建设力度,建设一批创新能力强、专业化水平高的研发机构和创新载体。二是要大力发展科技中介服务机构,发挥关键的创新源、知识携带者、创新便利者和创新催化剂作用。三是加快推进高等院校、中职院校建设。集全市之力加快招引国内外知名大学和科研院所,尤其要对中国石油大学研究生院的发展和建设给予全力支持。

4.2.2" "加强创新创业环境建设

联合市内高校、企业孵化器、双创基地等,组建指导团队,一对一帮助创业者解决实际问题,提高创业成功率。对于创业型企业,在保证性能和技术等指标的前提下,政府可以优先采购其产品和服务[4]。

4.2.3" "增加财政科技投入

利用资金杠杆充分了解企业需求,帮助企业树立创新意识,资金投入要尽可能地调动企业和社会参与科研创新的积极性,使杠杆效应达到最大化;要充分研究科技投入的效用,形成一套研发经费专款专用控制机制,定期或不定期开展审计,以确保研发经费用到实处、见到成效;要在全民教育、科普、知识水平的提升方面适当增加财政支持,为提升创新能力打下良好的基础。

4.2.4" "打造智慧城市,提升管理效能

推进新型智慧城市建设,是打造国家创新型城市的必由之路。智慧城市是以信息化技术为手段,通过人脑智慧、通讯网络、物理设备三位一体,实现政务管理、居民生活和经济效益三者兼具的城市高质量发展运转体系。打造智慧城市,一方面推进各产业数字化赋能,推进产业升级;另一方面提升城市管理成效,改善居民生活质量,转换经济发展动能。

4.2.5" "瞄准国际前沿,推进产业升级

瞄准国际前沿产业和科技,围绕航空航天、人工智能、区块链等关键核心领域,设立科技创新重大专项,积极同国内外在相关领域领先的先进地区对接,努力参与分工,积极融入相关前沿领域的“圈子”。前期以引进、学习和代工为主,不必急于开展科技攻关,不必急于见到成效,更不必急于产生经济回报,稳步推进,稳扎稳打,努力实现从无到有、从有到强的转变。积极扶持推进瞪羚企业、专精特新企业发展,借鉴北京中关村、苏州、无锡等地模式,加强与硅谷、中关村、深圳、杭州等创新高地的人脉链接,运作产业基金,组建产业技术联盟,切实为科技型中小微企业发展保驾护航。

4.2.6" "完善产业链条,推进产业升级

围绕产业链,统筹整合资金链、人才链、技术链等链条的发展,构建多链条融合的现代产业体系,推动产业集群集聚发展[5]。建立高新技术企业项目资源库,引导企业向高新技术产业靠拢,推进高新技术应用,持续跟踪辅导和扶持,推进高新技术企业发展壮大,增加高新技术企业规模和数量。实施重点产业技术改造工程,推动传统产业升级,发挥龙头企业的引领示范作用,在技术、管理方面给予小企业援助与支持。

主要参考文献

[1]张梅.走各具特色的创新之路[N].陕西日报,2022-03-17.

[2]肖彦博,张競予.国家创新型城市试点政策的经济效应及其影响路径[J].统计与决策,2023(24):173-178.

[3]戴魁早,黄姿,王思曼. 创新型城市政策、要素市场一体化与出口技术复杂度[J]. 国际贸易问题,2023(12):114-131.

[4]龙跃梅. 国家创新型城市科技宣传存在的问题和对策[J]. 媒体融合新观察,2023(6):53-56.

[5]靳晓辉.地方政府推动创新型城市建设的职能发挥研究[D].青岛:青岛大学,2019.

[收稿日期]2024-05-08

[作者简介]张祥庭(1979— ),男,山东梁山人,硕士,高级讲师,主要研究方向:经济理论。