自然地理学课程思政总体设计与实现路径

摘"要:自然地理学作为地理科学专业的主干专业背景课程,在专业人才培养中发挥基础性作用。结合课程特点和学情,围绕课程育人目标,课程思政元素的挖掘聚焦大战略、大工程、大事件、大文豪,构建四大思政资源库,即战略库、大国工程库、热点事件库和诗词库,结合不同思政元素特点,以点式、线式、面式相结合的思政融入方式,探索全流程、全渠道、全覆盖的课程思政实现路径。

关键词:自然地理学;课程思政;思政元素;路径;三融合

中图分类号:G641"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)S1-0115-04

Abstract:Asthemainprofessionalbackgroundcourseofthegeographysciencemajor,NaturalGeographyplaysafundamentalroleinthecultivationofprofessionaltalents.Basedonthecharacteristicsandlearningsituationofthecourse,andfocusingontheeducationalgoalsofthecourse,theexplorationofideologicalandpoliticalelementsinthecoursefocusesonbigstrategies,bigprojects,bigevents,andgreatliteraryfigures.Fourmajorideologicalandpoliticalresourcelibrariesareconstructed,namelythestrategiclibrary,thenationalengineeringlibrary,thehoteventlibrary,andthepoetrylibrary.Combiningthecharacteristicsofdifferentideologicalandpoliticalelements,theintegrationofideologicalandpoliticalelementsisexploredthroughacombinationofpoint,line,andareamethods,exploringthepathtoachievefullprocess,channel,andcoverageofideologicalandpoliticaleducationinthecourse.

Keywords:Physicalgeography;curriculumideologicalandpoliticaleducation;ideologicalandpoliticalelements;path;threemerges

自然地理学是地理学的基础学科,是地理科学专业的主干专业背景课程,在整个专业课程体系中处于基础知识和基础能力培养的关键位置,同时自然地理学课程自身蕴含丰富思政元素,在学科育人体系中发挥着基础性作用的课程。如何深度挖掘自然地理学课程中的思想教育资源,凝练课程思政的育人重点,探索课程思政在理论教学和实践教学中的实现路径,全面提升课程教学质量,更好发挥课程的协同育人效能,是值得深入探讨的话题。

一"国内自然地理学课程思政现状

自然地理学在我国地方高校中,开设时间长,教学内容丰富,野外实践教学成熟度高。对于自然地理学课程思政的开展,目前已有的做法主要有:①南京信息工程大学将课程思政案例分析紧密结合,主要落脚点为与马克思主义立场、观点和方法联系的案例;体现中华优秀传统文化的案例;体现我国著名学者学术贡献的案例;体现导师榜样的案例;学术前沿及争议的案例[1]。②南京农业大学思政教育重点在于依托自然地理学的知识体系,深挖思政教育点,通过知识的传授来强调价值观,引导学生积极思考,领悟并践行社会主义核心价值观[2]。③乐山师范学院将地理类自然科学精神培养、人文精神培养、爱国奉献精神培养作为院将地理类自然科学精神培养、人文精神培养、爱国奉献精神培养作为课程思政的理念指导,选择8个典型案例,并用这些思政元素指导教学内容和教学任务[3]。④临沂大学在准确分析学情和人才培养目标的基础上,基于自然地理学课程特点和德育价值,构建多元课程目标,优化和拓展教学内容。在传授专业知识的同时,通过科学的教学策略激活和挖掘课程中蕴含的思政元素,合理嵌入育人要素,进行主流价值引领[4]。总体来看,自然地理学的课程思政虽然探索实践不少,但是多数院校课程思政重知识,轻实践;多着眼于具体案例,稍微缺乏体系性设计,思政元素的相互关系不明晰;思政融入的手段和方法较为单一,难以达到更高的思政育人效果。

二"自然地理学课程思政理论指导

(一)"要素为基,能力为本

课程思政的终极目标是对人的培养,是聚焦学生情感能力和综合素质的提升,因此在课程思政设计时,必须坚定能力导向。能力导向教育模式(CBE)是一种以学生能力为本位,以个人能力为基础进行教学,督促学生进行自我管理、自我学习的教学模式,已在美国工程教育领域全面施行。自CBE教学模式引进中国以来,在会计、旅游管理、医学等相关专业的课程教学中均有应用,并取得一批研究成果[5]。但是CBE教学模式多被用于职业教育领域,CBE应用于高等教育和高等军事教育的并不多见。将CBE教学模式应用于高等教育自然地理学课程的教学,通过以能力为导向的教学提高学生的学习兴趣和职业能力,为社会发展和国防建设提供适应时代发展的技能型人才。

(二)"系统设计,环环相扣

育人工程是个开放复杂的巨系统,课程思政也是这个巨系统中的一个重要组成。每个专业课程在现实思政教学的设计和实施过程中,要理清其与思政课程、专业其他课程的关系,要理清教师、学生和教学管理工作人员之间的关系,也要理清课程内部思政元素之间的关系。自然地理学课程的教学内容和思政元素的挖掘不是单一的简单叠加,而是一次系统融合。思政元素的融入要考虑课程整体的完整性、关联性和时序性,不能孤立看待,要发挥思政元素的聚合优势。

(三)"合理融入,路径创新

虽然教材知识是固定的,但是课程内容却是教师对教材的重新理解和改造,具有不确定性、复杂性和创新性,在课程思政的实施过程中,教师应对比式教学、案例式教学、研讨式教学、情景式教学等手段侧重于引导,鼓励学生要积极运用自身积累去培塑感知、重构认知、情感探索和科学研究。

三"基于课情学情的课程思政总体设计

我校的自然地理学开设在大三秋季学期,总学时50学时,其中理论26学时,实践24学时。课程教学的核心内容是地球的外部环境,地球表层的气象、水文、地貌、土壤、生物五大基本自然要素的基本特征、结构、成因、区域分布与变化规律等。

(一)"思政育人目标设计

思政教育在自然地理学课程教学中的融入,要注重明确思政育人目标[6]。思政目标是在充分开展课情和学情分析后,结合国家发展需求制定的。

1"课情和学情分析

课程具备以下特征:①实践性强,重视动手操作和现实应用;②基础性强,承前启后;③内容要素众多,跟国家发展战略、大国工程、社会关注热点等联系紧密;④文理兼备,学科交叉性强。从学情来看,学生多为理科出身,地理学理论基础薄弱,缺乏地理思维,制图能力参差不齐,专业自信心不足;但是思维活跃、动手能力强、实践兴趣浓厚。

2"课程育人目标

基于学情和人才发展的需求,本课程的育人目标设计如下:①知识目标:通过本课程的学习,要求学员掌握自然地理学的基本理论、基本知识、了解所在学科的地位和作用;掌握自然环境的组成、结构及其区域分布规律、自然环境的成因与变化规律等基本知识;掌握人类与自然环境的相互作用、相互影响的规律。②能力目标:知识自主学习能力、地理图形表达能力、地理空间思维能力、地域综合分析能力。③情感目标:提升家国情怀、提练科学精神、提振时代担当、提高人文素养。

3"课程思政总体设计

结合课程教学和育人目标,以“看得见、听得到、摸得着、入得脑”为基本原则,以大战略、大工程、大事件、大文豪为落脚点,以构建四大思政资源库即战略库、大国工程库、热点事件库和诗词库为抓手,以点、线、面相结合的思政融入方式,全流程、全渠道、全覆盖开展本课程的课程思政(图1)。

(二)"课程思政要素挖掘

2020年5月,教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》,要求把思想政治教育工作贯穿人才培养体系,发挥各门课程育人作用,要根据学科特色深挖知识体系中蕴含的思政元素,增加课程的人文性、知识性,提升专业课程的引领性、时代性和开放性[7]。结合课程特点,思政元素集中在四个方面的内容融合。

1nbsp;大战略

即国家战略,筹划和指导国家安全与发展全局的方略。国家根本利益的集中体现,是国家制定军事战略的基本依据。了解国家战略能够让学生跟国家命运紧密相连,提升家国情怀。比如跟课程紧密相关的一带一路倡议(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)、黄河流域生态保护和高质量发展战略、可持续发展战略。比如在气候和海洋章节的理论授课部分,结合郑和下西洋和21世纪海上丝绸之路,讲述路线周边水域的洋流运动规律和气候特征。

2"大工程

即大国工程,它是国家意志、国家情怀、科技实力、人民智慧的集中体现,是中华民族共同的财富。通过深挖像中国载人航天工程、三峡工程、南水北调工程、青藏铁路和中国天眼等大国工程的地理学内涵,结合自然地理学课程特点,将大国工程巧妙融入课堂,采用“点—线—面”的方式,对大国工程建设中涉及的自然地理环境要素进行深度解析,进而用大国工程提升学生的国家认知、民族认同和科技自信。在水文实践科目设置调研大国工程——南水北调穿黄工程。通过考察调研,深刻理解整个南水北调工程建设的政治影响和经济效益,了解国家资源跨区域协调的雄韬伟略、了解库区移民背井离乡为国牺牲的伟大、了解工程建设过程中科技攻关和技术创新的不易、了解工程中所使用的大国重器盾构机实现独立自主的迫切和艰辛。

3"大事件

即国际国内引起广泛关注的热点事件,涉及政治、经济、军事、环保和自然灾害等各个方面。政治事件,比如日本排放核污水;军事事件,比如俄乌冲突、中印边境对峙等;自然灾害,比如地震、火山喷发、海啸等。通过分析大事件中的地理因素,从专业角度剖析事件的影响,既可以提升专业自信,也能提升学生的担当作为意识。

4"大文豪

特指中国文学史上的文学大家,通过梳理大师在诗词歌赋等跟地理现象、地理知识紧密相关的经典作品,引入课堂,提升学生的文学素养,感知中国传统文化的博大精深。比如:李白的“欲渡黄河冰塞川”“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,李商隐“巴山夜雨涨秋池”,王之涣的“出风不度玉门关”,苏轼的“八月十八潮,壮观天下无”,毛泽东的“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”等。

四"课程思政的实现路径

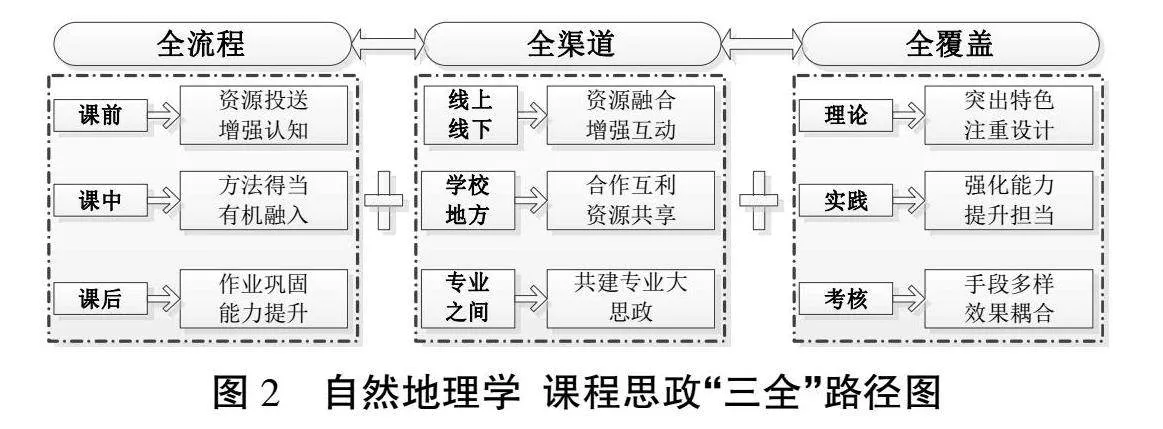

思政要素挖掘的准确、透彻只是第一步,还需要在教学过程中采取科学的教育和引导方法,诱发学生的思维,直视学生的心灵。本门课在实施课程思政的实践中,主要采取“三全三步走”的方式(图2),融盐于水,春风化雨。

(一)"全流程

课程思政的实现应该不仅仅是在课堂的45分钟,要做到课前、课中、课后全流程。课前采用视频观摩法,给学生发送课程思政库里面的视频资料等,增强学生感性认知;课中采用讲授法、案例法、探究法和问题引导法等将思政内容有机融入课堂;课后结合所学内容进行作业巩固,作业设计融合思政元素。比如,地貌章节学习后,给学生布置制作徐霞客游记图,沿途标注我国地貌分布,学生通过完成作业学习了徐霞客的生平以及勘查游历的艰辛,也对我国地貌分布更加熟悉。

(二)"全渠道

鉴于本课程实践性强,应用广泛,与现实世界联系紧密,与国家发展密切相关。思政教学也要广泛利用线上的慕课平台和各种视频资料,线上线下有机融合;加强地方资源对接,借助地方的教学科研平台、爱国教育基地等开展思政教学,本课程与黄河博物馆、郑州市气象局、南水北调穿黄管理中心等建立友好联系,拓展了实践教学思政天地;专业课程间也需要有效沟通,共建专业大思政。

(三)"全覆盖

在野外实践中,尤其是对社会自然环境考察中融入思政设计更容易增强学生的现实观感,加强对国家自然地理环境的认知。因此思政要同时覆盖理论和实践教学。比如,在水文实习科目中设计水系调查科目,尤其是结合郑州7·20特大洪涝灾害的事件,让学生现地调查郑州和登封水系,了解区域水文特征,考察黄河、颍河、汜水河等河流特征,增强减灾防灾意识。思政要教,更要考。课程考核的试题设计要融入思政元素,通过考核巩固和检验课堂思政成效。

(四)"“点-线-面”三融合

在具体教学中,思政元素与课程的结合不能牵强附会,也不必面面俱到,需要结合各章节知识点,结合不同元素特点和地理环境差异,以采取“点-线-面”三融合的教学方法。点式融合指根据课程的某一个具体知识点开展结合[8]。如在宇宙环境天体知识部分,结合中国载人航天工程进行问题设计。线式融合指同一思政元素跟不同章节内容以串珠子形式融合[8]。如三北防护林工程分别跟气象、水文、植被等知识点串联融合。面式融合指对综合性极强的思政元素开展深度挖掘和剖析,全流程、全覆盖融入教学实施过程中(表1)。

(五)"课程思政教学设计具体实践

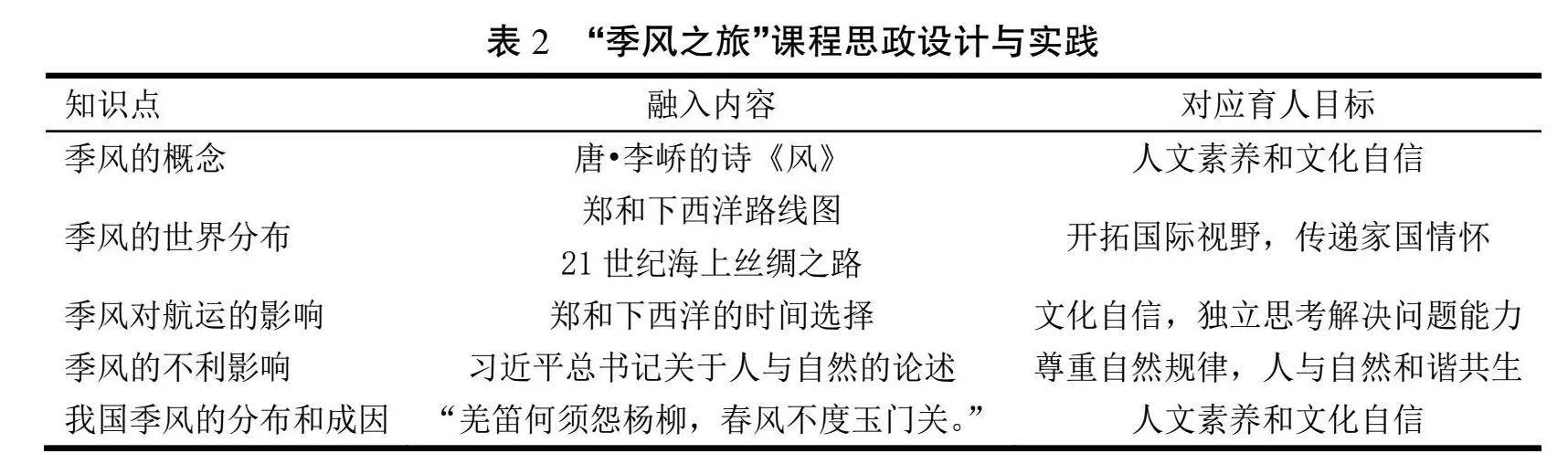

以气象气候章节中的季风知识点为例。

1"教学策略

以郑和下西洋的伟大壮举事例作为一条暗线,与季风的分布、成因和影响这一课程的知识明线紧密交织,同时适当融入与风和海相关的诗词作为文化点缀,结合问题导入法、引导探究法、案例分析法和融入式讲授4种方法,明暗交会,最后落在习近平总书记的21世纪海上丝绸之路和“人与自然和谐共生”上,传递家国情怀和科学发展观(表2)。

2"教学过程及安排

1)谜语开篇,激发兴趣。做法:开篇用一首唐代诗人李峤的《风》“解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。”作为谜语,打一自然现象,引出课程的内容——风。

2)问题导入。做法:引入借助明朝开放之风,郑和带领船队七下西洋,给出航行时间表,请同学观察规律,进而提出问题:为什么选择这样的时间段出发和返航?

3)循序渐进。做法:依次讲授季风的概念和分布,在介绍季风分布时,展示地图,引导学生观察跟郑和的航行路线是否有联系?

4)引导探究。做法:课程中讲解季风的分布和产生原因,引导学生发现郑和下西洋的路线即为全球季风最典型的区域,这个区域的季风规律是什么样子,进而自己思考并回答课程导入提出的问题。

5)案例精讲,首尾呼应。做法:依次从季风分布、成因讲授到季风的影响,在分析季风对海上航行安全和速度的影响时,分析郑和船队时间选择的时候,结合郑和下西洋的历史背景、船队规模和对季风规律的精准把握,体现我国古代造船和航海的先进性,增强学员民族自信。进而引出习近平总书记提出的“21世纪海上丝绸之路”伟大战略构想,指出这是历史的延续,更是新时代的召唤。

6)辩证对比,尊重自然。

做法:分析季风对我国的影响时,对比季风正常时产生的有利影响和季风异常时的不利影响,让学生通过对比,一目了然气候异常的危害,引入习近平总书记关于自然的论述:“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化……”强调要尊重自然规律,与自然和谐共生。

7)镶嵌式融入中华诗词。

做法:讲解我国季风分布的时候,结合“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关?”;讲解郑和船队远洋航行时融入“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;讲解冬季风跟夏季风区别时引入“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”“夏风多暖暖,树木有繁阴”。

五"结束语

实施课程思政是推动落实立德树人根本任务、促进学生德智并育的重要手段[9]。在课程思政的设计和实施中,各类院校要结合自身特色和发展定位,构建特色鲜明的自然地理学课程思政资源库,结合不同教学资源开展课程思政的融入式创新,因时、因地制宜,才能让课程思政更好发挥其协同育人效能,共同实现新时代国家育人目标。

参考文献:

[1]邵晓华,王艳君,蒲阳.基于案例分析的专业课思想政治要素融入实践——以地理科学专业课“自然地理学理论与方法”为例[J].教育教学论坛,2022(34):165-168.

[2]徐梦洁,戴倩倩,周许豪.自然地理学课程思政教育探索[J].大学教育,2022(4):31-33.

[3]余琴,刘洪江.“自然地理学”课程思政教学探索与实践——以乐山师范学院为例[J].乐山师范学院学报,2022,37(6):105-110.

[4]董彬,徐小任,宋红丽,等.立德树人视域下自然地理学课程融入思政的示范课建设探索[J].高教学刊,2022,8(1):70-74.

[5]罗明,陈环,杨希.CBE理念指导下应用型本科跨境电子商务专业课程体系研究[J].高教学刊,2020(14):10-14.

[6]白一茹,包维斌,王幼奇,等.思政教育在自然地理学课程教学中的融入[J].西部素质教育,2020,6(10):36-37.

[7]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)[EB/OL].(2020-6-1).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[8]王素芳,张晶,蔡中祥,等.“大国工程”融入地理类课程教学的应用研究——以“自然地理学”课程为例[J].地理教育,2022(5):75-78.

[9]杨宗英,谢洪.地理学专业课程思政教学探索与实践——以“自然地理学”课程为例[J].科教文汇,2023(7):165-168.