中国乡村产业振兴研究发展脉络及展望

摘要:

乡村产业振兴作为实现乡村振兴与农业强国的关键,已成为农村经济发展的新引擎。为进一步梳理乡村产业振兴研究发展脉络,可视化分析近30年乡村产业振兴的研究领域。从发文趋势看,2017年研究领域出现转折后发文量呈上升趋势,但研究领域内的合作有待提高。从宏观层面看,研究热点的演进历经“产业结构调整、乡村产业初步融合、乡村产业融合理论不断完善、乡村产业振兴概念正式提出、多元化产业振兴道路探索”五个阶段。研究热点的演进过程表现出较为明显的阶段性。从微观层面看,学界的研究主要聚焦在数字经济赋能、共同富裕、产业融合与农业产业集群上。因此,未来应从加强数字化赋能乡村产业的研究、探究产业振兴与共同富裕有效衔接的路径、探究乡村产业集群的表现形式3个方面展开进一步研究,以期为中国乡村产业振兴的实现提供有益的探索。

关键词:产业振兴;乡村振兴;发展脉络;可视化分析

中图分类号:F323

文献标识码:A

文章编号:2095-5553 (2025) 01-0299-09

Research development context and prospect of rural industry revitalization in China

Yuan Wei, Zhang Liangang, Chen Tianqing

(College of Economics and Management, Southwest Forestry University, Kunming, 650224, China)

Abstract:

The revitalization of rural industry is crucial for achieving rural revitalization and agricultural powerhouse, and it is emerging as a new driving force behind rural economic development. In order to further delineate the developmental trajectory of rural industrial revitalization research, a visual analysis of the scholarly landscape over the past three decades can be undertaken. While there has been an increasing trend in publications following a pivotal point in 2017, there remains room for enhanced collaboration within the academic community. From a macro perspective, the evolution of research hotspots has gone through five stages such as “adjustment of industrial structure, initial integration of rural industries, continuous improvement of theories on rural industrial integration, formal proposal of the concept of rural industrial revitalization, and exploration of diversified paths for rural industrial revitalization.” This evolution process demonstrates distinct stages. At a micro level, academic research primarily focuses on digital economy empowerment in relation to common prosperity, industrial integration efforts, and agricultural industry clustering. Therefore, in the future, further research should be carried out from three aspects as follows: strengthening the research on digital empowerment of rural industries, exploring the path for effective connection between industrial revitalization and common prosperity, and exploring the manifestation forms of rural industrial clusters, with the expectation of providing beneficial exploration for the realization of rural industry revitalization in China.

Keywords:

industrial revitalization; rural revitalization; development vein; visual analysis

0"引言

产业兴则乡村兴,乡村产业振兴是乡村振兴的关键,也是中国乡村由衰落走向振兴的关键一步[1]。一方面,产业振兴是乡村振兴实现的基础与前提,能够为乡村振兴的实现提供坚实的物质基础[2]。另一方面,乡村产业振兴作为乡村全面振兴的关键一环,不仅能激发乡村经济发展活力,也能改变以往城市单向“输血”的局面[3]。

乡村产业振兴的研究起步于20世纪90年代初期。研究的焦点从农业的振兴,逐渐延伸到乡村产业的全面振兴。学界对乡村产业振兴的路径[3]、驱动机制[4]、发展模式[5]等方面的深层次研究,推动了乡村产业振兴的理论构建和研究体系梳理。目前,研究聚焦于乡村产业振兴的路径,一方面,从数字经济[6]、共同富裕[7]、产业融合[8]、产业集群[9]等视角探索乡村产业振兴的发展道路。另一方面,围绕生产空间系统要素[10]、生产要素[11]、城乡资源[12]等要素的融合与优化,探索乡村产业演变规律[13]。部分学者运用文献分析法和归纳总结法,从创新发展模式[14]、产业融合[15]等视角进行了综述性探究。然而,鲜有研究系统性梳理乡村产业振兴研究的发展脉络。

Citespace软件是用于深度挖掘复杂、多元文本信息的技术,能帮助使用者梳理出研究领域的发展脉络。目前,部分学者运用该软件,从农业经济高质量发展[16]、家庭农场[17]等视角梳理已有文献,但已有研究仍存在一定的拓展空间。具体表现为:一是梳理乡村产业振兴研究的发展脉络,有利于把握乡村产业振兴的特点和发展规律。二是提炼归纳乡村产业振兴研究的演变过程与趋势,有利于从多维度完善乡村产业振兴的理论体系。本文拟借助该软件的可视化分析功能,探究乡村产业振兴发展演变的过程,系统性梳理近30年乡村产业振兴研究的发展脉络。

1"数据来源与研究方法

1.1"数据来源

本文数据来自中国知网(CNKI)所收录的期刊。为保证文献的代表性与权威性,文献类型限定为北大核心、CSSCI来源的期刊文献。对比多组主题检索词所筛选出的文献数据,最终设置检索词为SU=“乡村产业振兴”+“农村产业振兴”+“一二三产业融合”+“农业高质量发展”+“新产业新业态”+“乡村产业”+“农村产业”+“产业振兴” and FT=“农村”+“乡村”+“农业”+“产业振兴”。经专业检索初步得到1994—2024年的2 223篇文献。为确保数据的可用性与准确性,逐篇阅读2 223篇文献的主题、关键词、摘要等内容。在剔除与中国乡村产业振兴概念相对不符或关键信息缺失的文献后,筛选出1 997篇有效文献。

借助Citespace软件,对这部分文献的关键词、作者、研究机构等方面进行关键特征提取。为使数据关系网络的显示更为直观,在网络裁剪(Pruning)中选择寻径算法(Pathfinder)和裁剪切片网络(Pruning sliced networks)。

1.2"研究方法

Citespace软件的运用能够帮助使用者找到研究领域的前沿方向和研究热点[18]。因此,借助软件,可视化分析所检索出的文献。在研究方法上,使用科学知识图谱和文献计量法,进一步分析提取出的文献关键特征。科学知识图谱以知识域为对象,能够转化知识域内复杂关系为可理解的可视化信息[19]。文献计量法是利用数理统计等定量研究的方法,通过该方法分析研究领域内文献的数量关系与老化规律,能够揭示研究领域的研究现状和发展历程[20]。

2"中国乡村产业振兴的文献统计分析

2.1"研究领域发文趋势分析

历年发文趋势分析是对研究领域内历年发文数量以及变化趋势进行文献特征分析,其主要目的是得出研究领域的重要性及其受学界关注的程度。

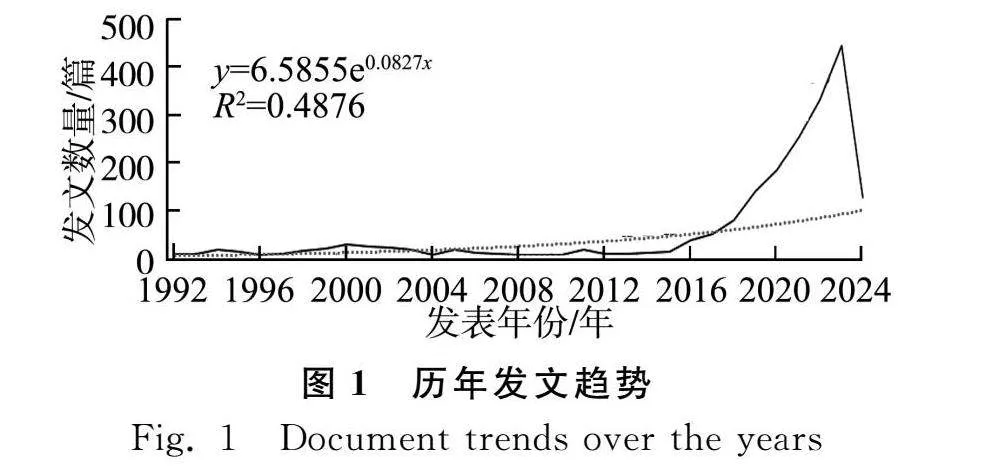

由图1可知,研究领域总发文量呈现出逐年递增的趋势,指数增长趋势较为稳定(y=6.5855e0.0827x,R2=0.4876)。通过分析该研究领域发现,1992—2008年为起步探索阶段,该阶段发文量较少,未能形成相对稳定的发文趋势。2017年是该研究领域的重要转折点,2009—2017年之间发文量相对平缓,2017年之后发文量则持续增加。该转折点出现的原因可能为2017年党的十九大会议在首次提出乡村振兴战略时,将乡村产业振兴作为乡村振兴的首要任务,进而推动这一概念成为新的研究热点。随着国家政策的倾斜,学界根据乡村产业振兴的内涵,从一二三产业融合、农业高质量发展、新产业新业态等视角展开深入研究,推动研究领域的不断发展。

2.2"作者合作网络分析

美国科学史学家普赖斯认为研究领域内10%的学者所发表的文献占总发文量的一半,而75%的学者往往只发表一篇文献。其中,这10%的学者作为核心作者,是研究领域的主要影响者,他们的研究成果影响着研究领域的发展动态。因此,使用“普莱斯定律”分析研究领域内的核心作者群体,具体计算如式(1)所示。

Q≈0.749×C

(1)

式中:

C——研究领域内学者的最多发文量;

Q——认定为核心作者的最少发文量。

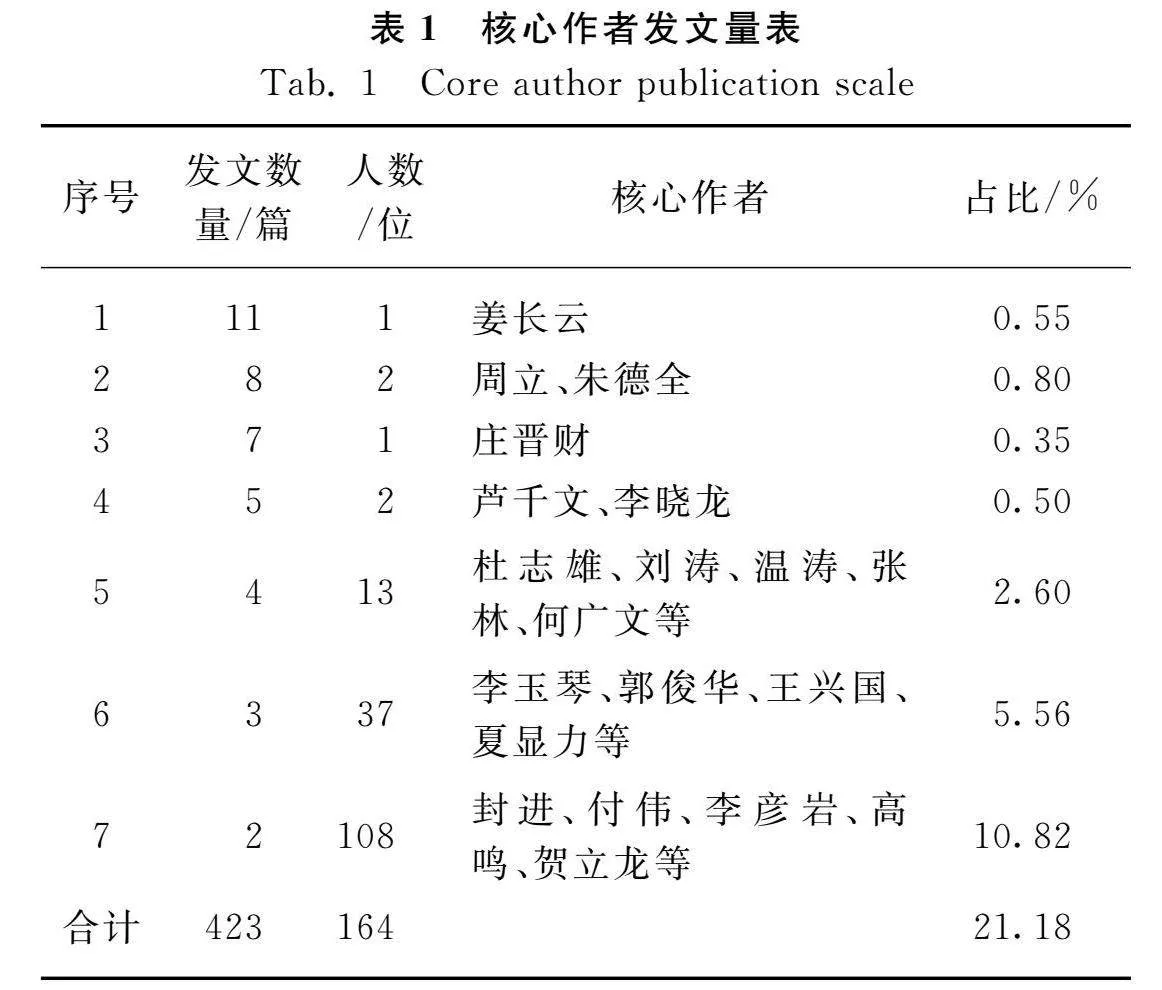

姜长云是该领域内发表文献最多的学者,一共发表11篇。根据普莱斯定律,发文量在2篇及以上的学者是该领域的核心作者,进而得到164位学者构成的核心作者群体,统计结果如表1所示。

根据莱普斯定律,核心作者群体的发文量占研究领域总发文量50%时,将形成学科高产作者群。该领域核心作者群体发文量为423篇,占总发文量的21.18%。与高产作者群的标准相比,该领域已初步形成较为稳定、高凝聚力的作者群体。随着核心作者群体对该领域的不断探索,将带动研究领域的快速发展。借助软件分析该领域的作者合作网络(图2)分析发现,各学者之间的合作较为松散。

其中,以姜长云和杜志雄为主的学术团队,侧重于探讨龙头企业等产业组织以社会化服务推进乡村产业振兴的机制,从产业融合、共同富裕、农业现代化等视角探究乡村产业振兴的实践意义;以周立、李彦岩和王彩虹为主的学术团队,侧重于从产业融合与新产业新业态的视角研究乡村产业振兴的路径;以杨建利和杨坤为主的学术团队,则基于产业融合与农业高质量发展的效率、时空演变等视角研究乡村产业振兴;以杨亚东、刘洋和罗其友为主的学术团队,不仅分析了产业融合中不同模式的差异与潜力,也探讨了推进乡村产业振兴的动力机制。整体来说,大部分学术团队之间的合作交叉着“学缘”和“地缘”关系,并以“学缘”关系为主。

2.3"研究机构合作网络分析

随着研究领域的不断发展,学者受知识动态化增长与专业化程度提高等方面的影响,难以熟练掌握大部分的专业知识。研究机构之间的紧密合作,成为该领域进一步发展的关键。对研究机构合作网络的分析,有利于识别该领域的核心机构。普通机构加强与核心机构之间的交流合作,将有利于自身突破研究瓶颈。

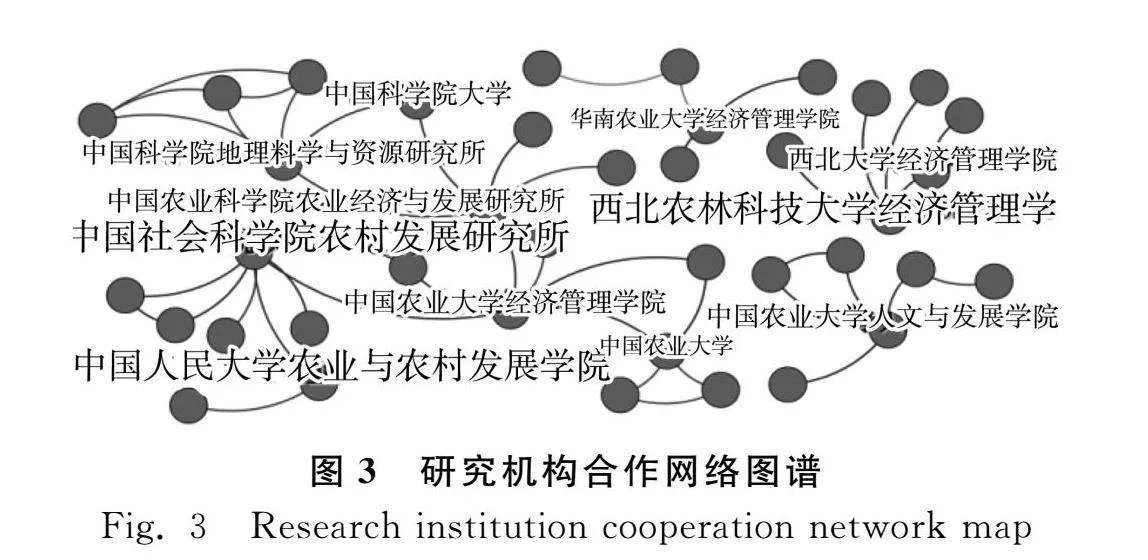

由图3可知,农林类与财经类高校的经济管理学院为文献主要来源。从整体层面看,该领域内大部分机构的合作较少,不利于研究领域的可持续化发展。从局部层面看,中国农业科学院、中国农业大学、中国人民大学等影响力较大的机构已形成较为稳定的合作关系,从而促进研究领域的多样化发展。

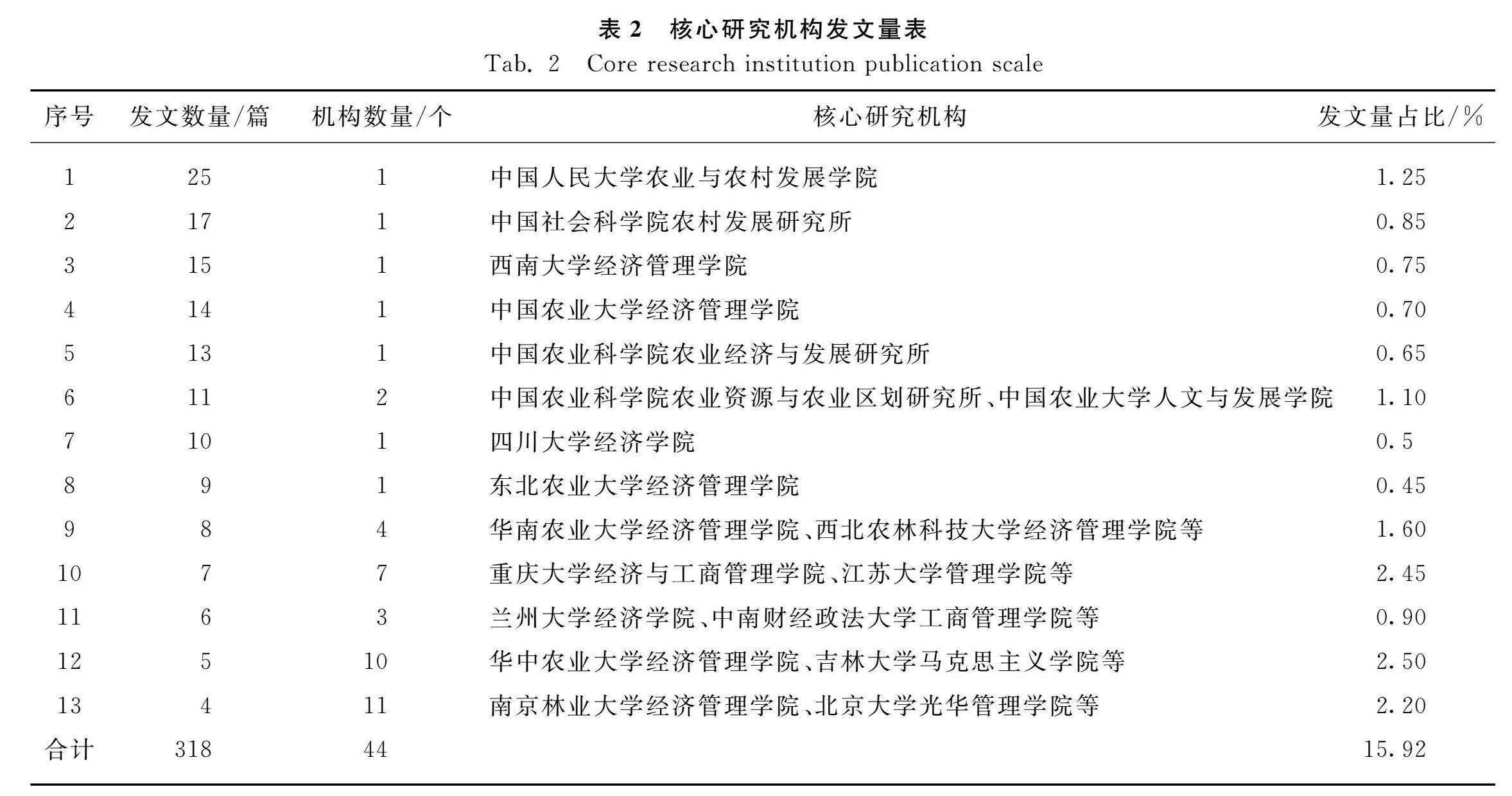

在衡量核心机构的标准上学界尚未形成一致的意见,因而本文将借用“莱普斯定律”判定核心机构。目前,中国人民大学农业与农村发展学院是该领域内发表文献最多的研究机构,一共发表25篇。因此,发文量在4篇及以上的44个研究机构构成核心机构群体,统计结果如表2所示。

该领域内的核心机构群体发文量为318篇,占研究机构总发文量的15.92%。与该领域的核心作者群体相比,核心机构群体发展相对缓慢,研究层次有限。中国人民大学农业与农村发展学院作为发文最多的核心机构,主要从产业融合、利益联结机制、供给侧结构改革、社会性服务等视角探索乡村产业振兴的实现方式。中国社会科学院农村发展研究所作为发文量第二的核心机构之一,主要从供给侧机构改革、生态农业、产业融合、生产性服务等视角研究乡村产业振兴。整体来说,核心机构群体的研究方向较为相似,充分表明它们在该领域的发展上有较为一致的看法。

3"中国乡村产业振兴的热点演进

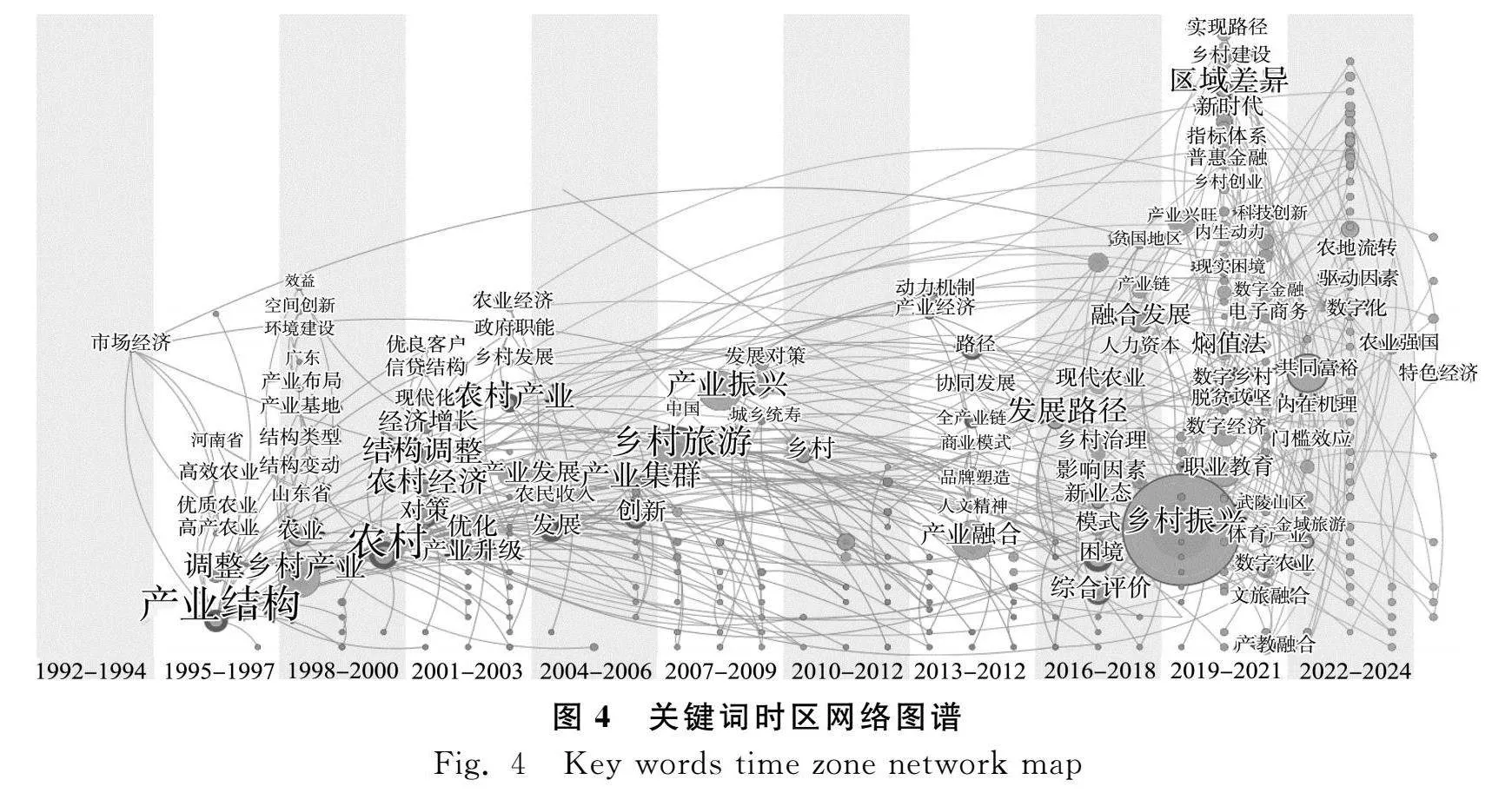

研究热点是在一定时期内学界较为关注的研究主题与研究视角。分析研究热点的演进过程,有利于把握研究领域的发展脉络。关键词是对文献内容凝练后的高度概括和描述。分析关键词共现网络,可以找到研究领域内的研究热点,推动对研究热点的演进过程的分析。因此,为更好地展现研究领域内关键词的时间分布与相互关系,选择对时区网络视图(图4)进行分析。

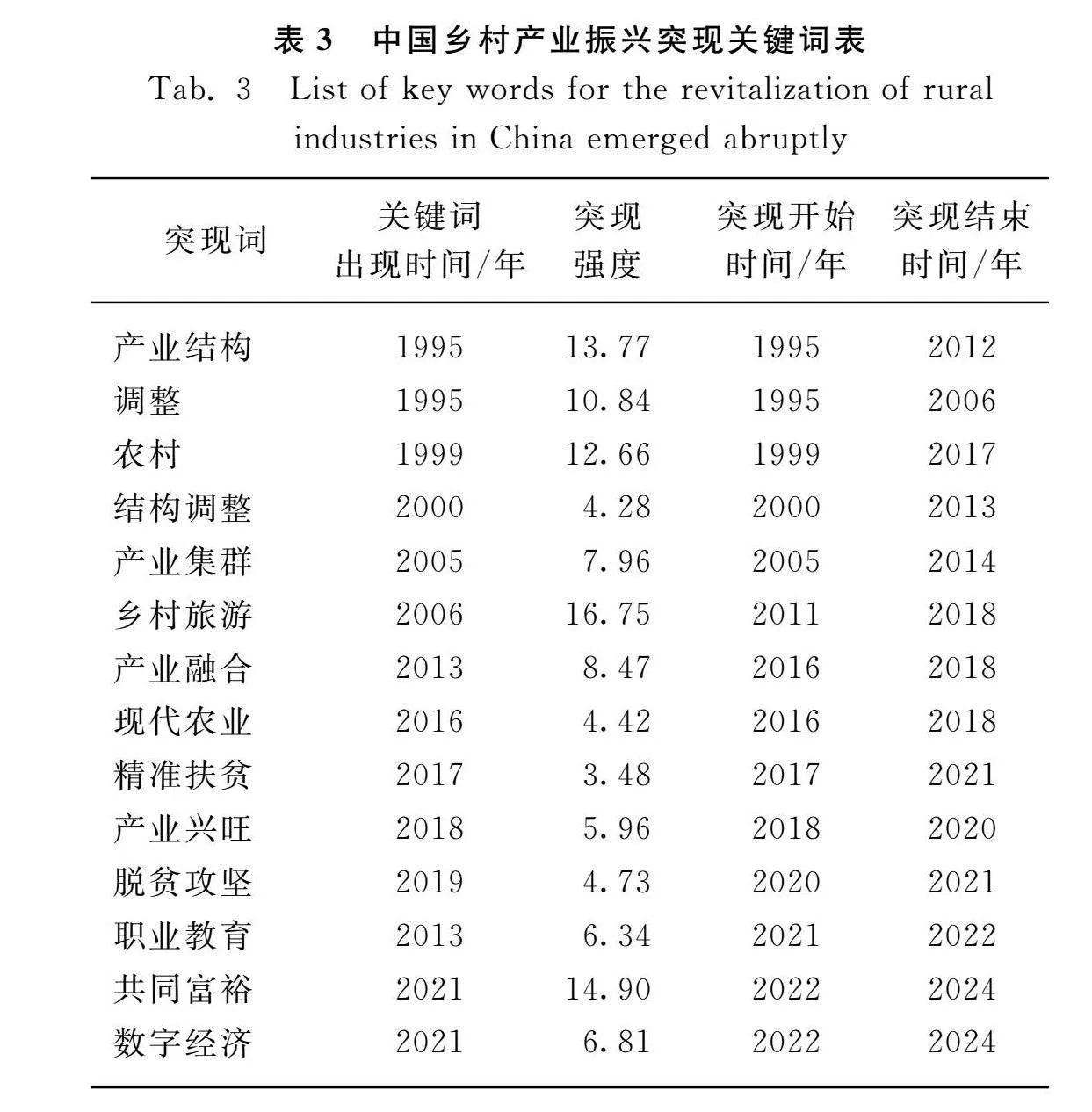

突现强度是关键词在某时期内使用频次增长的强度。对关键词突现强度的检测,能够得到领域内研究兴趣的增长情况。新突现词的出现,往往代表研究领域出现新的研究热点。因此,对突现词的分析,能够得到研究领域阶段性的研究前沿,如表3所示。对研究热点和突现词演进的分析,有利于梳理研究领域的发展脉络。从宏观层面,按研究热点与突现词的动态变化,可将发展脉络分为以下五个阶段。

第一阶段(1992—2006年):学界主要研究乡村产业结构的调整。该阶段的热点关键词为产业结构、调整、结构调整、乡村产业、产业集群。1991年,农村经济体制改革第二阶段结束,农村经济进入新的发展阶段,对农村产业结构的调整成为该时期的研究重点。在高被引文献“农村产业结构调整与农村经济发展”中,朱希刚[21]着重分析了经济发展与经济结构转换的联系,并根据产业结构演变规律而认为产业结构调整需要农产品结构的优化。该阶段,部分学者对产业结构调整的研究成果相对有限,但其从优质农业、高效农业、高产农业等视角探讨产业结构的优化,为农业产业化与集群化的发展奠定了研究基础。

第二阶段(2007—2013年):学界主要研究乡村产业的初步融合。该阶段的热点关键词为乡村旅游、发展对策。早期农村的发展面临内生动力不足、经营模式单一等诸多困境,亟需新的动力,该阶段乡村产业的发展已经显现出对农村经济活力的影响。因此,部分学者进一步探讨乡村产业的发展模式。在高被引文献“中国农村产业结构调整对农村经济增长影响的实证研究”中,牛凯[22]探讨了产业结构调整与农村经济增长之间的协同关系,不仅认为产业结构的调整需要加强第一产业在生产技术与经营模式上的创新,也认为产业的规模调整需要第二产业与第三产业的拓展。尤其是乡村旅游与农业的融合,不仅能够以聚集效应与规模经济促进农村经济发展,也有利于产业结构的进一步调整和优化升级。随着产业融合程度的提高,乡村产业呈繁荣发展趋势,逐渐释放出中国乡村的强大生产力。该阶段,学界对农旅融合的初步探索,奠定了乡村产业融合理论的研究基础。

第三阶段(2014—2016年):学界主要研究乡村产业融合理论。该阶段的热点关键词为产业融合、现代农业、新业态、发展路径。随着农村经济的不断发展,加强了乡村产业之间的联系。乡村新业态、新产业的不断涌现,延长了农业产业链。因此,学界展开对乡村产业融合的重点研究。在高被引文献“农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议”中,苏毅清等[15]结合分工理论,探究了农村三产融合的内涵,并认为建立农业获益的机制是农村的三产融合的关键。该阶段,学界从路径、影响机制、动力机制等多元化的研究视角探索乡村产业融合的道路。

第四阶段(2017—2019年):学界主要研究乡村振兴战略下产业振兴的实现。在乡村产业结构上,由单一产业的重点发展,逐渐转变为一二三产业的协同发展。在乡村产业发展形式上,由产业融合延伸到农业高质量发展和新产业新业态。该阶段的热点关键词主要为乡村振兴、融合发展、脱贫攻坚、产业扶贫、实现路径、产业兴旺。目前,大部分乡村产业的发展存在诸多问题。一方面,乡村产业的振兴不仅需要政府职能部门的上下协同,还需要合作社、村治能人、农户等社会力量的共同参与[23]。另一方面,乡村产业振兴应遵循市场经济发展规律,充分利用地方社会资源、均衡配置公共资源,激发乡村产业发展的内生动力与外源动力[24, 25]。同时,在探索乡村振兴战略的实现路径中,产业振兴不仅承担着促进农村经济发展的重任,还承担着产业扶贫的艰巨任务。该阶段中国乡村产业振兴的概念被正式提出,乡村产业振兴成为研究的重点。因此,学界从利益联结机制、三产融合、精准扶贫等多元化的研究视角探索乡村产业振兴的实现路径。

第五阶段(2020—2024年):学界持续关注实现中国乡村产业振兴的实现路径。该阶段的热点关键词主要为数字经济、共同富裕、数字技术、数字化、职业教育。贯穿“三农”工作的中心任务始终是农民增收。随着全面脱贫的实现,农村共同富裕成为“三农”工作中新的问题。产业扶贫、乡村产业振兴等政策在农村的实践证明,乡村产业的振兴可以促进农业生产方式和收入分配方式的改善,加快农村共同富裕的过程[7]。在此基础上数字技术以数字技术赋能乡村产业,通过提高资源利益率、信息互通等方式形成数字化动力,推动农业产业的多元化与集约化发展[6, 12]。然而,产业振兴的实现既依赖于大量技术人才的支撑,又因数字经济赋能的技术门槛,而对人才的素养提出更高的要求。在此背景下,职业教育通过技术赋能乡村产业的融合、分工与运作,对乡村产业的转型与优化显得更为重要[26]。该阶段,各学者对研究领域的研究仍聚焦于实现乡村产业振兴的实现路径,但在研究视野上拓展探究了产业振兴与共同富裕、职业教育、数字经济等方面的联系。

4"中国乡村产业振兴主要研究领域

Citespace作为文献计量辅助软件,能够辅助使用者从整体上分析文献特征。但是,该软件易忽略文献某些关键性的特征,而不能完全作为发展脉络梳理的依据。因此,以中国乡村产业振兴的热点演进为基础,提取文献特征及其关键信息。从微观层面,将中国乡村产业振兴主要研究领域归纳为以下4个方面。

4.1"乡村产业振兴与数字经济赋能

在乡村振兴战略与国家大数据战略的衔接过程中,学界展开了对数字经济赋能乡村产业振兴的研究。随着数字经济与乡村产业联系的日渐紧密,数字经济赋能在乡村产业结构转型、提质增效等方面已发挥出较为重要的促进作用[11]。然而,数字经济赋能的有效发挥,仍受限于数字基础设施不足、复合型人才供给稀缺、数据共享不畅、科创体系发展滞后等诸多因素[6, 27]。乡村数字经济的发展落后于乡村产业振兴,也严重阻碍乡村产业的数字化转型。基于此,早期研究主要集中在驱动机制[12]、赋能机制[27]、推进路径[6]等理论探讨上,探索数字赋能乡村产业的形式。数字经济赋能与乡村产业的良性互动,已经推动智慧农业[28]、区块链农业[29]等新兴产业的出现,加快了乡村产业振兴的进程。为进一步找准乡村产业振兴与数字经济的结合点,学界从数字经济赋能的理论探讨,逐渐转变为对数字经济赋能乡村产业路径的研究。研究聚焦于乡村旅游的供应链、数字化技术的创新、农产品供应链溯源等方面[6, 27, 29],并更加注重于数字经济赋能的实际运用。

4.2"乡村产业振兴与共同富裕

在实现全面脱贫之前,学界从产业发展关系[30]、评价体系[31]等方面研究论证乡村产业对农村扶贫的重要性。在实现全面脱贫后,共同富裕成为脱贫攻坚时期的重要目标,使学界对共同富裕的研究进入新阶段。为探究新背景下共同富裕的发展方向,学界从共同富裕的内涵与测度方法[32]等视角展开新的思考。

目前,农村共同富裕的实现仍面对一些挑战。农村“共富”未能实现的外在表现为,农民收入低与收入结构不合理、城乡收入差距悬殊与发展不平衡不充分等现象[32]。农村“共富”未能实现的内在原因为,产业基础薄弱、资源要素流转不畅、农业发展缓慢、同质竞争严重等问题[7, 33]。鉴于内外问题的存在,现阶段产业振兴的研究,主要从效率与公平[34]、产业高质量发展[33]、产业振兴模式与保障体系[35-37]等方面探索农民农村共同富裕的路径。乡村产业振兴能够兼顾乡村经济发展的效率与公平,但乡村产业发展水平的影响存在阶段性差异[34]。在产业振兴达到一定程度后,产业振兴水平的持续提高才能逐渐缩小农民收入的内部差距。在此基础上强化乡村产业振兴的底线思维,完善新型农业经营主体与农户的利益联结机制,更有利于农户的增收与共同富裕的实现[33]。

4.3"乡村产业振兴与产业融合

2016年,国务院出台《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,政策的倾斜推动乡村产业融合的初步发展。该时期学界从产业融合的内涵界定与驱动因素[4]、农旅融合[36]等方面初步探索乡村产业融合的实现路径。然而,该时期学界的研究目的未能上升到以产业融合助推乡村产业振兴的层面。

随着乡村振兴战略的颁布,产业融合成为乡村产业振兴的重要内容。目前,学界从产业融合的共生机制[8]、演变规律[13]、价值增值[37]等视角展开大量的研究。在硬环境实力上,农村存在着产业基础薄弱、关联度不高、聚集程度低等问题。在软环境衔接上,农村存在着利益联结机制不全、资源配置不佳、政策执行偏离目标等问题。硬环境实力欠缺与软环境衔接不足的问题,严重阻碍乡村产业振兴的实现。乡村产业融合的外生动力在于“税收”与“财政”。以“税收”赋能乡村产业融合,税收取之于乡村,又用之于乡村产业全链条的完善[38]。以“财政”赋能乡村产业融合,促进产业规模扩大和产业链延伸[39]。由此来看,在政策支持下,产业协作紧密度的纵向加强与农业功能宽度的横向拓展是产业融合推动乡村产业振兴的理想型样态[37]。但是,乡村产业融合存在不同阶段和不同模式,政府保障措施要因时而异、因地而异[36]。因此,在运行机制与模式选取上,学界从经济可持续发展[36]、共享发展[7]等视角出发,深入研究产业融合的单循环与双循环模式、起始型、专业型、休闲型、理想型等路径[35, 37]。

4.4"乡村产业振兴与农业产业集群

最早在研究振兴西部农业经济的路径时,任瑞洪等[40]便提出农业发展的关键是产业化。农业产业化在发展到一定阶段后,主要表现为农业产业集群。如现代农业产业基地、农业示范园区等形式,便是农业高度规模化和产业化的产物。因此,对农业产业化的研究,逐渐细化到农业产业集群化上,并探究产业集群的定位[41]、演化过程及创新发展机制[9]等方面。在具体的表现形式上,研究聚焦于现代农业产业园[42]、现代农业产业组织[43]等农业组织形式。然而,在推进农业产业集群的进程中,主导产业同质化严重、政策支持力度有限、配套设施不到位等问题仍未得到解决[43]。基于此,在农业产业集群适度发展的基础上,把握特色产业发展的一般趋势性规律,包容不同主体发展诉求。以农业产业集群包容性的提高,调动参与主体积极性[44]。以关键资源的聚集和动态能力的聚变[44],构建“共赢共享”的新型产业价值链。目前,农业产业集群呈现出全产业链建设初见成效、生产方式转型效果明显等态势,推动了乡村农业产业的振兴[43]。

5"结论与展望

5.1"结论

借助软件可视化分析功能,基于文献计量学和知识图谱分析方法,分析近三十年中国乡村产业振兴的文献。

1) "中国乡村产业振兴的研究以国家战略和农村实际需求为导向,在2017年乡村振兴战略提出后研究领域出现转折。发文量呈总体上升趋势,研究内容表现出多元化的特点。

2) "目前,中国乡村产业振兴的研究呈现出局部集中、整体分散的特点。核心作者群体接近高产作者群体标准,但学者群体很少进行跨机构、跨地域的合作交流。

3) "从宏观层面看,中国乡村产业振兴的研究热点围绕“产业结构调整—乡村产业初步融合—乡村产业融合理论不断完善—乡村产业振兴概念正式提出—多元化产业振兴道路探索”五个阶段不断演进。研究热点的演进过程表现出较为明显的阶段性。

4) "从微观层面看,系统性越来越强的研究内容,推动乡村产业振兴理论体系的建立与完善。在不同时代背景下,学界对数字经济、共同富裕、产业融合与农业产业集群的不同视角展开深层次研究。研究全面探讨乡村产业振兴的发展规律、发展路径等问题,已形成相对成熟的乡村产业振兴研究体系。

5.2"展望

中国乡村产业振兴领域研究取得较大的发展,乡村产业振兴的理论研究适度超前于政策,才能指导乡村产业振兴的实践。乡村产业振兴研究领域仍存在很大的发展空间。具体来看,未来研究应持续推进以下三个方面。

5.2.1"加强数字化赋能乡村产业的研究

数字化赋能乡村产业的已有研究集中于机理、内在逻辑、路径等方面,研究内容与研究视角存在趋同现象。首先,应加强对乡村数字产业人才培养机制和人才流动机制的研究。以乡村数字人才的培养,满足不同乡村产业数字化的实际需求。以数字人才的流动,加快乡村数字技术的推广。其次,应加强数字化赋能乡村产业的应用性研究,将数字技术应用到农业生产、农产品质量监管、农产品溯源等环节。最后,应探究数字化赋能与农村传统产业高度融合的路径。此外,为促进乡村新兴产业的不断涌现,研究既要注重数字农业、智慧农业等第一产业的数字化,也要探索数字经济赋能初加工业、旅游业、文化产业等其他产业的路径。

5.2.2"探究产业振兴与共同富裕有效衔接的路径

学界尚未实现两大政策在理论与实践层面的有效衔接。一方面,在政策扶持上,学界应加强对税收政策、财政政策、保障政策等方面的研究。另一方面,在共享产业发展红利上,研究应深入对利益联结机制、共生机制、社会化服务等方面。此外,在产业振兴推动共同富裕上,产业振兴对共同富裕的增收效应、共富效应等影响效应的研究有待深入。在共同富裕推动产业振兴上,共同富裕对产业振兴的激励效应、邻里效应、空间溢出效应等影响效应的研究有待加强。

5.2.3"探究乡村产业集群的表现形式

乡村产业集群主要表现为农业产业集群,很少有学者研究其他形式的产业集群。首先,在理论内涵上,从内涵、影响因素、发展模式等方面理清乡村产业集群的概念,把握乡村产业集群的形成与演化规律。其次,在表现形式上,既要深入研究特色农业、生态农业、区域农业等已有的农业产业集群形式,也要加强对电子商务、加工业、文化产业等产业集群形式的创新研究。最后,在产业集群的发展路径上,加强对产业集群的成长机制、集群效应、竞争力、产业结构等方面的研究,剖析产业集群与产业融合之间的联系。

参"考"文"献

[1]

蒋辉, 刘兆阳. 乡村产业振兴的理论逻辑与现实困境——以湖南千村调研为例[J]. 求索, 2020(2): 128-134.

[2]

陈晓华. 突出扶持重点, 切实增强新型农业经营主体发展带动能力[J]. 农业经济问题, 2020,41(11): 4-7.

Chen Xiaohua. Highlight the key points of support and enhance the development driving capacity of new types of agricultural businesses [J]. Issues in Agricultural Economy, 2020,41(11): 4-7.

[3]

刘海洋. 乡村产业振兴路径: 优化升级与三产融合[J]. 经济纵横, 2018(11): 111-116.

Liu Haiyang. Rural industry revitalization path: Optimizing upgrade and integration of three industries [J]. Economic Review Journal, 2018(11): 111-116.

[4]

赵霞, 韩一军, 姜楠. 农村三产融合: 内涵界定、现实意义及驱动因素分析[J]. 农业经济问题, 2017, 38(4): 49-57, 111.

Zhao Xia, Han Yijun, Jiang Nan. Integration of three industries in rural areas: Connotation definition, realistic meanings and driving factors analysis [J]. Issues in Agricultural Economy, 2017, 38(4): 49-57, 111.

[5]

郑永君, 李春雨, 刘海颖. 旅游驱动的三产融合型乡村振兴模式研究——基于共享发展理论视角的案例分析[J]. 农业经济问题, 2023,44(6): 97-110.

Zheng Yongjun, Li Chunyu, Liu Haiying. Tourism-driven rural revitalization model with the Integration of three industries: Case analysis based on shared development theory perspective [J]. Issues in Agricultural Economy, 2023,44(6): 97-110.

[6]

张蕴萍, 栾菁. 数字经济赋能乡村振兴:理论机制、制约因素与推进路径[J]. 改革, 2022(5): 79-89.

Zhang Yunping, Luan Jing. Digital economy enables rural revitalization: Theoretical mechanism, restrictive factors and implementation path [J]. Reform, 2022(5): 79-89.

[7]

赵培, 郭俊华. 产业振兴促进农民农村共同富裕:时代挑战、内在机理与实现路径[J]. 经济问题探索, 2022(9): 1-11.

Zhao Pei, Guo Junhua. Industrial revitalization promotes common prosperity of farmers and rural areas: Challenges of the times, internal mechanism and realization path [J]. Inquiry into Economic Issues, 2022(9): 1-11.

[8]

胡海, 庄天慧. 共生理论视域下农村产业融合发展:共生机制、现实困境与推进策略[J]. 农业经济问题, 2020,41(8): 68-76.

Hu Hai, Zhuang Tianhui. On the integration development of rural industry from the perspective of symbiosis theory: Symbiosis mechanism, practical dilemma and promotion strategy [J]. Issues in Agricultural Economy, 2020,41(8): 68-76.

[9]

李二玲. 中国农业产业集群演化过程及创新发展机制——以“寿光模式”蔬菜产业集群为例[J]. 地理科学, 2020, 40(4): 617-627.

Li Erling. The formation, evolution and innovative development of agricultural clusters in china: Case of the cluster Nature of “Shouguang Mode” [J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 617-627.

[10]

王成, 程贵山. 乡村生产空间系统要素作用关系视域下的产业振兴路径研究——以重庆市为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(10): 1795-1805.

Wang Cheng, Chen Guishan. Path of industrial revitalization from the perspective of the relationship between factors of rural production space system: A case study of Chongqing municipality [J]. Progress in Geography, 2022, 41(10): 1795-1805.

[11]

郭朝先, 苗雨菲. 数字经济促进乡村产业振兴的机理与路径[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2023, 23(1): 98-108.

Guo Chaoxian, Miao Yufei.The mechanism and pathways of digital economy promoting the rural industries revitalization [J]. Journal of Beijing University of Technology (Social Sciences Edition), 2023, 23(1): 98-108.

[12]

田野, 叶依婷, 黄进, 等. 数字经济驱动乡村产业振兴的内在机理及实证检验——基于城乡融合发展的中介效应[J]. 农业经济问题, 2022,43(10): 84-96.

Tian Ye, Ye Yiting, Huang Jin, et al. The internal mechanism and empirical test of rural industrial revitalization driven by digital economy: Based on the mediating effect of urban and rural integration development [J]. Issues in Agricultural Economy, 2022,43(10): 84-96.

[13]

朱文博, 陈永福, 司伟. 基于农业及其关联产业演变规律的乡村振兴与农村一二三产业融合发展路径探讨[J]. 经济问题探索, 2018(8): 171-181.

[14]

赵庆, 余梅, 肖小虹. 中国农业创新发展模式研究综述[J].科研管理, 2020, 41(3): 256-263.

Zhao Qing, Yu Mei, Xiao Xiaohong. Summary of the studies on the agricultural innovation development model in China [J]. Science Research Management, 2020, 41(3): 256-263.

[15]

苏毅清, 游玉婷, 王志刚. 农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J]. 中国软科学, 2016(8): 17-28.

Su Yiqing, You Yuting, Wang Zhigang. Convergence development of primary, secondary and tertiary industries: Theoretical discussion, situation analysis and suggestions [J]. China Soft Science, 2016(8): 17-28.

[16]

李芷萱, 向云, 陆倩. 农业经济高质量发展领域研究进展、热点与展望——基于CiteSpace可视化分析[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(7): 106-115.

Li Zhixuan, Xiang Yun, Lu Qian. Research progress, hotspots, and prospects in the field of high-quality development of agricultural economy: Visual analysis based on CiteSpace [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022, 43(7): 106-115.

[17]

张建杰, 卢紫冰. 我国家庭农场的研究进展——基于CiteSpace的可视化分析[J]. 中国农机化学报, 2024, 45(2): 303-310.

Zhang Jianjie, Lu Zibing. Domestic research progress of family farms: Visual analysis based on CiteSpace [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2024, 45(2): 303-310.

[18]

侯剑华, 胡志刚. 软件应用研究的回顾与展望[J]. 现代情报, 2013, 33(4): 99-103.

Hou Jianhua, Hu Zhigang. Review on the application of at home and abroad [J]. Journal of Modern Information, 2013, 33(4): 99-103.

[19]

陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. 知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253.

Chen Yue, Chen Chaomei, Liu Zeyuan, et al. The methodology function of mapping knowledge domains [J]. Studies in Science of Science, 2015, 33(2): 242-253.

[20]

李贺, 袁翠敏, 李亚峰. 基于文献计量的大数据研究综述[J]. 情报科学, 2014, 32(6): 148-155.

Li He, Yuan Cuimin, Li Yafeng. A review of big data research based on bibliometrics [J]. Information Science, 2014, 32(6): 148-155.

[21]

朱希刚. 农村产业结构调整与农村经济发展[J]. 农业技术经济, 1999(6): 1-4, 12.

[22]

牛凯. 中国农村产业结构调整对农村经济增长影响的实证研究[J]. 浙江农业学报, 2012, 24(1): 150-157.

Niu Kai. Empirical research of China,s rural industrial structure adjustment on rural economic growth [J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2012, 24(1): 150-157.

[23]

罗序斌. 脱贫地区产业振兴村民自治的有效推进路径研究——基于A村的个案考察[J]. 经济问题, 2023(1): 105-113.

Luo Xubin.A study on the effective way of the industrial revitalization villagers,autonomy in the poverty alleviation areas: A case study of A village [J]. On Economic Problems, 2023(1): 105-113.

[24]

罗兴佐, 刘天文. 熟人社会中的关系资源与地方市场[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2022, 21(6): 104-113.

Luo Xingzuo, Liu Tianwen. Relationship resources and local markets in acquaintance society [J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2022, 21(6): 104-113.

[25]

李玉霞. 乡村旅游发展实践逻辑与产业发展路径反思[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2023, 23(3): 82-90.

Li Yuxia. Reflection on the practical logic and development path of rural tourism industry [J]. Journal of Northwest A amp; F University (Social Science Edition), 2023, 23(3): 82-90.

[26]

朱德全, 沈家乐. 职业教育服务乡村振兴的经济逻辑:新内源性动能与作用机理[J]. 教育与经济, 2022, 38(3): 25-34.

Zhu Dequan, Shen Jiale. The economic logic of vocational education serving rural revitalization: New-endogenous kinetic energy and mechanism [J]. Education amp; Economy, 2022, 38(3): 25-34.

[27]

马改艳, 杨秋鸾, 王恒波. 数字经济赋能乡村产业振兴的内在机制、现实挑战与突破之道[J]. 当代经济管理, 2023, 45(8): 33-38.

Ma Gaiyan, Yang Qiuluan, Wang Hengbo. The internal mechanism, realistic challenge and breakthrough of rural industry revitalization enabled by digital economy[J]. Contemporary Economic Management, 2023, 45(8): 33-38.

[28]

刘长全. 关于智慧农业的理论思考:发展模式、潜在问题与推进策略[J]. 经济纵横, 2023(8): 63-70.

Liu Changquan. Theoretical thinking on smart agriculture development modes, potential problems, and promotion measures [J]. Economic Review Journal, 2023(8): 63-70.

[29]

朱思柱, 张萌. 区块链技术在农业农村中的应用与对策研究[J]. 中国农机化学报, 2021, 42(7): 170-176.

Zhu Sizhu, Zhang Meng. Research on the application and countermeasures of blockchain technology in agriculture and rural areas [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2021, 42(7): 170-176.

[30]

彭玉娟, 李蓬阁, 陈曦, 等. 林果产业与旅游产业发展关系分析——以“前南峪模式”为例[J]. 中国农机化学报, 2017, 38(6): 130-134.

Peng Yujuan, Li Pengge, Chen Xi, et al. Analysis on relationship between development of fruit industry and tourism industry of Qiannanyu Pattern [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2017, 38(6): 130-134.

[31]

杨照, 张正尧. 产业精准扶贫评价体系构建及研究——基于14个贫困县的调查[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(3): 179-184.

Yang Zhao, Zhang Zhengyao. Research and construction of evaluation system of industrial targeted poverty alleviation: Based on the investigation of 14 impoverished counties [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(3): 179-184.

[32]

刘培林, 钱滔, 黄先海, 等. 共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 117-129.

Liu Peilin, Qian Tao, Huang Xianhai, et al. The connotation, realization path and measurement method of common prosperity for all [J]. Journal of Management World, 2021, 37(08): 117-129.

[33]

姜长云. 新发展格局、共同富裕与乡村产业振兴[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(1): 1-11, 22.

Jiang Changyun. New pattern of development, common prosperity, and rural industrial revitalization [J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2022, 22(1): 1-11, 22.

[34]

王轶, 刘蕾. 从“效率”到“公平”:乡村产业振兴与农民共同富裕[J]. 中国农村观察, 2023(2): 144-164.

Wang Yi, Liu Lei. From “Efficiency” to “Equity”: Rural industrial revitalization and common prosperity of farmers [J]. China Rural Survey, 2023(2): 144-164.

[35]

朱煜明, 刘才宏, 穆炳旭. 经济可持续发展视角下政策导向型乡村产业振兴模式与保障体系研究[J]. 农村经济, 2022(9):33-41.

Zhu Yuming, Liu Caihong, Mu Bingxu. Policy-oriented rural industrial revitalization mode and security system from the perspective of economic sustainable development [J]. Rural Economy, 2022(9): 33-41.

[36]

张瑞华. 基于产业融合的咸阳市乡村旅游价值体系研究[J].中国农业资源与区划, 2017, 38(9): 209-217.

Zhang Ruihua. A study on value system of rural tourism based on industrial integration in Xianyang city [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2017, 38(9): 209-217.

[37]

周立, 李彦岩, 罗建章. 合纵连横:乡村产业振兴的价值增值路径——基于一二三产业融合的多案例分析[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(1): 63-72, 2.

Zhou Li, Li Yanyan, Luo Jianzhang. Value increment in rural industrial revitalization: A multi-case study based on the integration of the first, second and third industries [J].Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2020, 41(1): 63-72, 2.

[38]

胡苏华. 税收政策助力乡村产业振兴:作用机理、实施现状与完善建议[J]. 税务研究, 2022(10): 49-53.

Hu Suhua. Tax policies for revitalization of the rural industry: Mechanism of action, implementation status and suggestions on improvement [J]. Taxation Research, 2022(10): 49-53.

[39]

蔡雪雄, 王明溦. 地方财政制度改革对乡村产业振兴的影响研究[J].经济问题, 2023(5):87-94.

Cai Xuexiong, Wang Mingwei.Research on the influence of local fiscal system reform on rural industry revitalization [J]. On Economic Problems, 2023(5): 87-94.

[40]

任瑞洪, 廖丽. 产业化:振兴西部农业经济的现实选择[J].理论与改革, 1998(5): 107-109.

[41]

庞金波, 曹为政, 朱海波. 价值共创视角下我国大豆产业集群的定位与实现路径研究[J]. 农业经济与管理, 2023(6): 22-31.

Pang Jinbo, Cao Weizheng, Zhu Haibo. Research on positioning and realization path of soybean industry cluster in China from perspective of value co-creation [J]. Agricultural Economics and Management, 2023(6): 22-31.

[42]

张天柱, 詹建臻, 周磊, 等. 现代农业产业园农民与合作社合约选择研究[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(3): 185-195.

Zhang Tianzhu, Zhan Jianzhen, Zhou Lei, et al. Research on the contract selection between farmers and cooperatives in modern agricultural industrial park [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022, 43(3): 185-195.

[43]

马少春, 李萍. 中国特色现代农业产业组织创新:理论逻辑与实践路向[J]. 财经科学, 2023(9): 46-61.

Ma Shaochun, Li Ping. Organizational innovation of modern agricultural industry with Chinese characteristics: Theoretical logic and practical direction [J]. Finance amp; Economics, 2023(9): 46-61.

[44]

张德海, 傅敬芳, 陈超. 现代农业价值共创: 社会动员与资源编排——基于新会陈皮产业的案例观察[J]. 中国农村经济, 2020(8): 13-26.

Zhang Dehai, Fu Jingfang, Chen Chao. Value co-creation of modern agriculture from the perspectives of social mobilization and resource orchestration: A case study of the tangerine peel industry in Xinhui [J]. Chinese Rural Economy, 2020(8): 13-26.