淠史杭水利文化遗产的价值传承、体系建构与发展路径

摘 要:淠史杭工程是江淮地区水利工程的典范,是社会主义革命和建设时期建设成就的标志性成果,是红色水利遗产的典型代表,体现了人与自然和谐共生的治水智慧与哲理。淠史杭灌区作为中华人民共和国成立后兴修的一个世界级灌区,它不仅具有防洪、灌溉、供水等水利功能,还具有文化遗产属性,具有较高的社会价值、历史价值、文化价值和科技价值。淠史杭文化遗产体系的构建有利于将单体文化遗产点进行空间整合,形成景观、文化、生态和社会四位一体的遗产保护体系,对推动水利工程由单一功能向综合功能的转变、实现文化遗产资源的可持续利用以及促进水域经济的开发具有重要意义。

关键词:淠史杭;文化遗产;价值传承;体系建构;发展路径

中图分类号: TV213.4 文献标识码: A 文章编号: 2096-7055(2025)01-0001-10

善治国者,必先治水;欲兴国,必治水。水利文化遗产是人类治水活动的记录,“它反映了特定历史时期的人类生活状况,是人类历史遗存环境的见证物”[1]15,“具有水文化浓厚性、时空联系广泛性、社会功能延续性等基本特征”[2]。一座座水利工程也是人类治水史、科技史、奋斗史上的一座座里程碑,不仅反映了人们在治水技术上的创新,也是经济社会发展水平在水利上的表现。

历史上江淮地区进行持续的水利建设活动,建造了一批具有广泛影响的水利工程;中华人民共和国成立后,国家高度重视水利建设,全流域的水系治理也是从淮河开始的。淠史杭灌区是这一流域水利活动的继承和发展,建设60多年来,经过人们记忆的重构与媒介的传播,“淠史杭”逐步从单一的水利工程属性向文化符号转变,逐步形成了淠史杭地域标签并升华为精神认同,成为展示中国形象和社会主义建设成就的典型代表。基于以上认识,本研究从文化遗产整体性保护视角出发,分析淠史杭水利文化遗产的概况、价值及其构成,并对其未来发展路径进行思考。

一、淠史杭水利文化遗产的价值传承

淠史杭工程是人们改造自然的产物,是人们在改造水系过程中形成的历史与现实、自然与人文相结合的水利工程,具备文化遗产的诸要素,且是仍在使用的、活态的文化遗产,其以当代水利文化遗产为主,以历史水利文化遗产为辅。

(一)淠史杭水利文化遗产的概况

在江淮地区水利兴修中,淠史杭灌区形成了“长藤结瓜”式的水利遗产体系,这里“藤”指的是各级渠道,“瓜”指各类水库、塘堰。“长藤结瓜”式的灌溉体系将“孤塘独库”模式发展成“塘、库、渠”相连的灌区,呈网状空间分布。渠道与自然水系犹如血管一般,通过“提拉”和“自流”的方式将水从六大水库等水源地运送到江淮各地。水文化是水利文化遗产的核心,“水库—河流—渠道”构成了一个开放的水系统,淠史杭工程从蓄水、调水、配水到灌溉,是自然水系与人工水利的完美结合。在这个系统中,江淮流域的水资源在时、空分布上的不平衡一定程度上得到了缓解,水资源的利用效率明显提高。

淠史杭灌区形成了一个多样的文化遗产群,具有空间范围广、遗产类型全、持续演进等特征,淠史杭工程是中华人民共和国历史上兴修的著名水利工程之一。“灌区设计灌溉面积1 198万亩,其中安徽省境内1 100万亩,河南省境内98万亩。”[3]1淠史杭灌区水利文化遗产本体包括3大水系、6大水库,由2.5万千米渠道(总干渠、干渠、支渠等七级固定渠道)、6万多座各类渠系建筑物、1 200多座中小型水库、20万多座塘堰组成,形成了蓄、引、提相结合的水利景观[3]1。各类渠系建筑物中的拦河坝、桥梁、堤岸、船闸、渡槽、倒虹吸和提水设施等规模宏大、壮观,具有建筑美学、结构美学价值。作为一个世界级工程,仅拦河坝就创造了多项中国第一或世界第一:磨子潭水库的拦河坝是我国第一座混凝土双支墩肋墩坝;响洪甸水库大坝是我国第一座自行设计的重力拱坝;佛子岭水库大坝是亚洲第一座连拱坝,被形象地称为亚洲彩虹;梅山水库大坝是当时世界最高的连拱坝;龙河口水库大坝有世界第一大人工土坝之誉。除了水利工程本体外,与淠史杭相关的物质文化遗产和非物质的文化遗产也被纳入保护体系,形成了一个多样的文化遗产群。

(二)淠史杭水利文化遗产的价值传承

水利遗产作为一个相对独立的文化遗产,既有文化遗产的共性,也有水文化遗产的特性。淠史杭水利文化遗产的价值主要体现在社会价值、历史价值、文化价值和科技价值等方面,是红色水利遗产的典型代表。

1.社会价值

淠史杭工程在当代中国水利史上留下了浓墨重彩的一笔,淠史杭灌区是中华人民共和国兴修的最大灌区,具有典型性。淠史杭工程主要从治淮时期兴修的山谷水库引水灌溉农田,在控制洪水的基础上实现兴利的目标。

淠史杭工程在灌溉、城镇供水和综合利用上具有突出的社会效益。首先,在灌溉上,自20世纪80年代开始,灌区规划面积在1 000万亩(约6.7万平方千米)以上,实现了粮食增产。“全国50个商品粮生产基地县中,淠史杭灌区占了7个”[3]19,灌区成为全国重要的粮食基地,成为江北的“鱼米之乡”。其次,在城镇供水方面效益显著。淠史杭灌区不仅满足了六安市各级城镇供水的需要,也是省会城市合肥的主要供水源,“保障了合肥、六安、巢湖以及河南信阳4市17个县(区)1 330万人口的饮水安全”[4]。“没有淠史杭,就没有今天的合肥,就没有合肥的发展。”[5]261最后,在综合利用上,淠史杭工程在水力发电、水产养殖和生态效益上作用愈益突出,水利资源衍生成经济资源与生态资源。“淠史杭灌区渠网纵横,水系发达,已成为良好生态的源头活水,并形成了千里渠堤千里林的壮丽景观。”[5]264其中,六大水库景观具有较高的观赏价值,梅山、佛子岭等大坝泄洪时浪花纷飞,银珠四溅,极为壮观,成为当地一道亮丽的风景。六安市、合肥市等地依托淠史杭水系建立了湿地、开敞式生态公园等居民休闲公共空间,提高了城市品位,美化了城市环境。

2.历史价值

江淮地区有着悠久的治水传统:灌区内的芍陂(安丰塘)、水门塘、七门堰等工程是中国古代最早的水利设施之一;2019年水利部公布首批12位历史治水名人,与江淮水系相关的大禹、孙叔敖、王景等在列。芍陂(安丰塘)水利工程兴建年代距今已有2 600多年,比著名水利工程都江堰还早300余年,从文化遗产角度看,芍陂(安丰塘)被评为世界灌溉工程遗产,入选中国重要农业文化遗产和全国重点文物保护单位。芍陂初建时面积颇大,“陂周百二十许里”,但到中华人民共和国成立时芍陂塘面已萎缩至5.1万亩(34.0平方千米),灌溉面积仅有8万亩(约53.3平方千米)。1958年,淠史杭的修建使得芍陂成为反调节型水库,灌溉面积扩大到15万亩(100.0平方千米)[6]50。淠史杭灌区继承了这一区域优秀的水利文化传统,复活了古代水利工程。

淠史杭水利遗产是中国当代水利建设的历史见证与物质载体。淠史杭灌区是中华人民共和国成立后建成的亩均投资最低,唯一跨长江、淮河两大流域的特大型灌区,被誉为“新中国水利建设史上一颗光辉灿烂的明珠”。淠史杭灌区布局合理,规模宏大,是世界七大灌区之一,是中国三个特大型灌区之一,开工建设时间距今虽只有60多年,但历史是过去的现实,现实是未来的历史。淠史杭工程将灌区内水利建筑的过去、现实和未来贯通起来,从时间序列上构建起这一区域完整的水利文物体系。

3.文化价值

“水利工程遗产是人类在对水的利用过程中的经验与智慧的结晶,具有丰富的文化价值,也是产业类文化景观中不可或缺的类型之一。”[7]179利用自然、顺应自然的治水思想是水利工程兴修成功的内在逻辑,水文化是水利工程文化价值的重要体现,它体现了中国传统的治水理念与当代水利的结合,是传统与现代的交融,集中展现了水文化的丰富内涵,诠释了“天人合一”、人水和谐的可持续发展理念。

文化价值是水利价值的进一步升华。一方面,它满足人们的文化需求、发展人的文化创造能力和提供文化产品的价值,如为文学、影视、话剧等提供了叙事载体。另一方面,各类水利景观是一种建筑艺术,建筑是凝固的音乐,“当工程技术与制造工艺达到极高的水平后,水利工程在某种意义上已经成为一件艺术品”[7]181。各类雄伟的大坝、优美的渡槽、壮观的桥梁、完备的渠道成为技术、艺术与实用的典范。

淠史杭灌区作为红色基因库的重要组成部分和红色文化承载的物质空间,是民族精神、时代精神和地域精神的现实载体,是马克思主义与中国实际、中华优秀传统文化相结合的体现,是江淮人民共同的“精神家园”。各类水利建筑设施具有直观、现实、感性等特点,能够让人们真切感受“场所”的力量。科学地保护与研究水利遗产:有利于发挥红色资源(文化景观)凝心聚力、铸魂育人功能,推动理想信念教育常态化、制度化;有利于增强民众的爱国情感,弘扬和培育民族精神;有利于带动革命老区经济社会的协调发展,在初心与使命中汲取奋进的力量。

4.科技价值

淠史杭兴修的成功是科学决策和科学规划的结果,是淠史杭的建设者们尊重客观规律,把饱满的革命热情同严谨踏实的科学态度结合的结果。淠史杭修建过程中,建设者们尊重自然水系、利用自然水系,将人工渠道与自然河流有效“嫁接”,形成了“河上河”(渡槽)、“河下河”(倒虹吸)等人工景观,体现了设计的精巧和规划的科学。“它引治淮工程在大别山建设的水库群的蓄水,并充分利用区间来水,以及灌区内原有和新建的中小水库、沟、塘、堰、坝等的反调节,织成纵横渠网,绘成山河画卷,造福子孙后代。”[8]11淠史杭灌区的总体规划是“多年调查研究、反复比较的基础上诞生的,是在从蓝图变为现实的实践中,不断地总结、修订、完善起来的”[6]54。基于此,“淠史杭总体规划与总体设计,获得安徽省1986年科技进步一等奖”[3]28。

淠史杭工程还体现了科学精神,对科技工作者的充分尊重是这一工程得以顺利兴修的重要原因,建设中不拘一格大胆重用人才。淠史杭工程的主要渠道,从渠首到渠尾,从干渠到支渠,都按照总体规划、实地勘察、召开座谈会、征求意见和商量选线的流程进行,保证做到准确无误[9]。淠史杭工程的成功凝聚了众多工程技术人员和决策者的心血与智慧,是传统治水方法向现代治水方法转型过程中的水利杰作,反映了时代特征。灌区现存的各类水利景观代表了建设时的科技水平,储存了相关科技信息,是探讨水利科技从传统向现代转型的重要载体,在水利科技史上具有重要作用。

二、淠史杭水利文化遗产保护的体系建构

从文化传承的角度看,传承水利文化是继承和发扬中华优秀传统文化的重要组成部分。党的二十大报告指出,要加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承[10]。淠史杭水利文化遗产是弘扬传统水利文化、展示中国特色社会主义现代化建设成就的重要载体(特别是农业现代化),是构建中国话语体系和历史叙事的重要素材,是讲好中国故事、传播中国声音的鲜明案例。

(一)淠史杭水利文化遗产保护传承中的困境

一是对淠史杭水利文化遗产缺乏系统、全面、深入研究。具体表现在:对淠史杭文化遗产的品牌认可度不高,主要将其作为水利工程看待,没有充分认识到其文化遗产价值;缺乏对淠史杭水利文化遗产的整体研究,文化遗产空间呈现“孤岛化”特征,割裂遗产、景观及相互之间的内在逻辑关系;微观研究中,对淠史杭水利遗产的分布状况、类型、建筑风格等缺乏全面了解,“缺乏破碎化现象对传统文化景观空间生态效应影响的研究,及基于破碎化分析的区域尺度上的传统文化景观空间保护机制与途径的研究”[11]24。从管理方面看,淠史杭水利文化遗产地处两省、两大流域交界,空间范围广,遗产分散性强。这些遗产的管理以淠史杭灌区现有水利部门为主,具有跨地区、跨流域、跨部门管理的特征,存在条块分割、多头管理现象,缺乏统一的协调机制和管理机构,一些边界地区成了管理“真空”地带,不利于文化遗产的保护与利用。

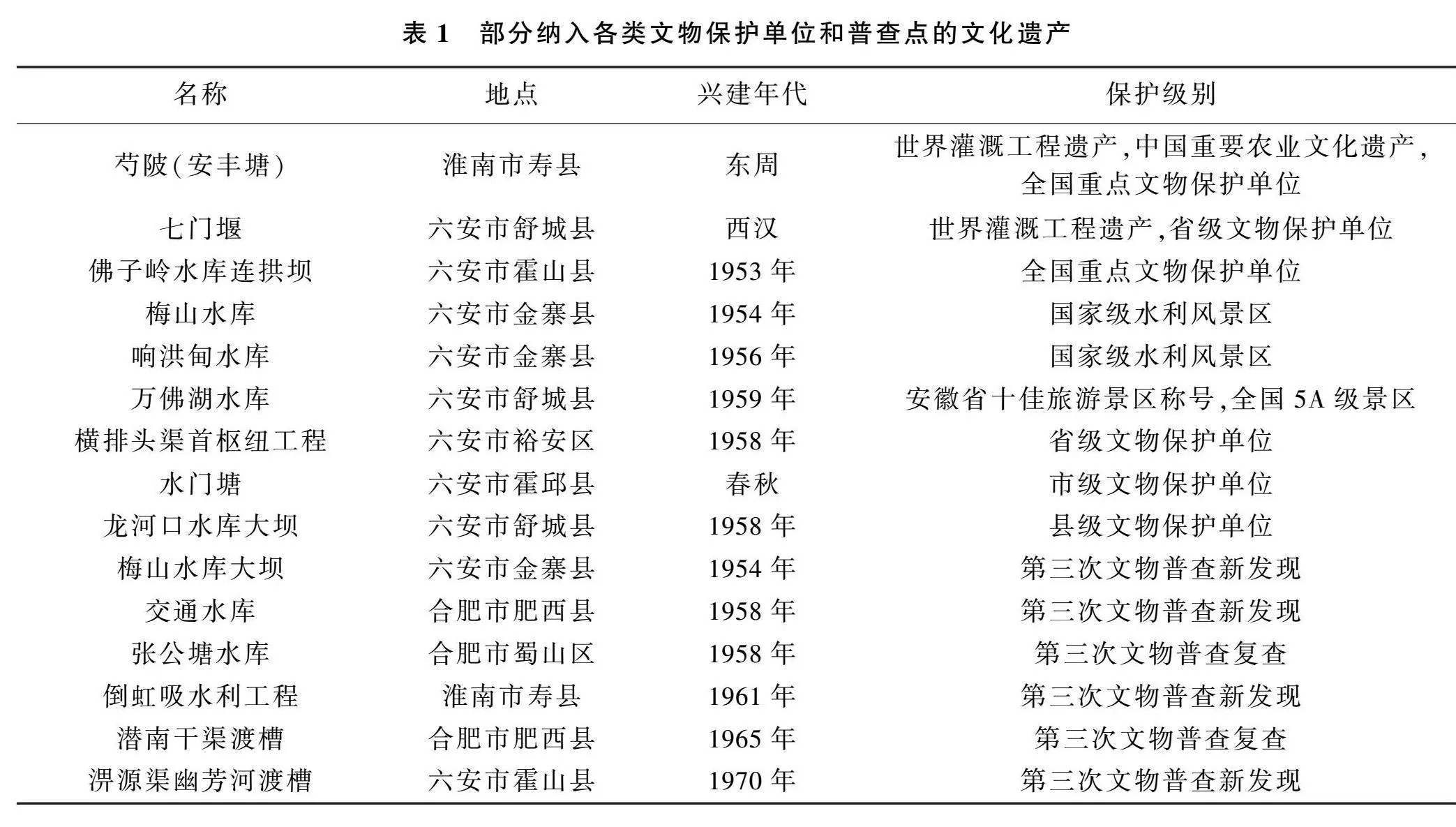

二是对水利文化遗产保护利用不够重视。具体而言,表现在对水利文化遗产保护利用的重视程度不够,相关的建筑工程大多未纳入文物保护范畴,需要加强对淠史杭水利文化遗产的田野调查和文献资料的梳理,摸清淠史杭水利文化遗产的保存现状,充分认识其价值和内涵。对于这样一个大型水利灌区,有几万处水利建筑工程,其中不乏世界灌溉工程遗产、全国重点文物保护单位等保护级别较高的文化遗产点,但纳入第三次全国文物普查的不过十余处,列入各级文保单位的也不过数处(见表1),可谓杯水车薪。以灌区内的渡槽为例,这些渠系建筑物大多建于二十世纪六七十年代,气势颇为壮观,为多拱形渡槽,一般由一个大型拱洞和数个大小不一、左右对称的小拱洞组成。这样的设计是为了减少槽身的重量,且在洪水泛滥时可以增加洪水的下泄速度。这些渡槽还兼有交通功能,槽身中设计有简易的桥梁,为附近村民的出行提供重要通道。从渡槽的建设年限、建筑结构等考量,渡槽理应被纳入文化遗产的保护范围。

(二)淠史杭水利文化遗产保护的体系建构

随着文化遗产保护的深入,出现了文化遗产群的保护方式,将有共同属性或主题的文化遗产组群进行保护。它既有单体遗产的个体性特征,又有遗产群的群体性特征,“使人们意识到这些景点并非孤立的存在,它们在时空上的文化联系超越了单一的古迹和严格的自然保护区”[12]32-33,对推动遗产保护的整体发展具有示范意义。目前,作为整体概念的淠史杭文化遗产体系尚未形成,遗产综合体的理念仍需加强。基于此,本研究基于遗产群的整体视角构建淠史杭水利文化遗产保护体系。

1.遗产群的整体性

作为一个有机的、系统的遗产体系,首先要强化文化遗产群的整体性,发挥“1+1gt;2”的效果。从单体遗产看,淠史杭文化遗产中除个别遗产具有较高保护级别外,大部分水利遗产仅仅是在使用的水利工程,并未被纳入遗产保护的范围,如果将这些遗产依据共同的主题构建为遗产群,会对淠史杭品牌的营造与水利工程的利用起到相得益彰的效果。遗产群的构成可以划分为遗产体系(景观性)、文化体系(人文性)、生态体系(生态性)和社会体系(社会性)。因此,在主题确定的基础上,按照“单体遗产—遗产关联性—遗产群—整体保护—传承与发展”的基本思路开展保护与利用,建构淠史杭水利文化遗产的保护体系。

单体遗产是“点”,水系和渠道系统是“线”,景观体系、文化体系、生态体系和社会体系是“面”,单体遗产、水系和四大体系形成点、线、面的网状系统。从“点”的层面看,基于水利系统的文化遗产调查、分析与评价是文化遗产网络构建的基础内容,在强调整体保护利用的同时,做好单体文化遗产的调研与保护,单个遗产“点”如同整体框架中的基本单元,起到基础性作用。目前,淠史杭水利文化遗产一共有多少个“点”并不清楚,需要分类别、分层次建立微观层面的文化遗产信息系统,特别是具有文化遗产价值、历史价值、科技价值的各类水利建筑遗产,如坝、闸、槽、桥、堤等,需要进行详细登记。在文化遗产调研过程中,注意记录隐藏在建筑背后的历史信息、科学价值、管理制度等非物质文化遗产。

淠史杭文化遗产具有高识别性和唯一性特征,即中华人民共和国成立后兴修的最大灌区。淠史杭文化遗产是历史累积的结果,其以当代水利设施为主,兼顾了历史建筑,是党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和中华民族发展史的具象表达。因此,在分层次、分类别建立水系历史遗产体系的过程中,注意将灌区内的遗产“点”置于淠史杭水文化的“框架”之下,以水系之“线”串联灌区内各处水利遗产“点”,将凝结在工程背后的淠史杭精神充分展现出来。从“点”“线”“面”这个体系看,淠史杭水利遗产的最大优势和最亮丽的底色在于其“框架”和“品牌”,体现了中国共产党人的初心与使命,展现了人们“自力更生、艰苦奋斗”的时代风貌。

2.文化遗产保护体系的建构

为解决淠史杭文化遗产空间的孤岛化现象,需要建立区域遗产的整体性保护与单体性保护的协调机制。为此,通过构建淠史杭文化遗产体系,推动文化遗产资源的可持续利用,在区域尺度上将单体文化遗产“点”进行空间整合,形成景观、文化、生态和社会一体的景观保护体系,见表2。

在景观体系中,灌溉遗产本体是淠史杭文化遗产体系的核心要素。灌溉遗产主要是人们为了利用灌区内的自然水系资源(湖泊、河流等),以防洪、灌溉、饮用与航运等为目的而建造的水利工程及附属设施,具体包括水库、渠首、渠道、渡槽、倒虹吸、桥梁、护坡等。同时,淠史杭水利文化遗产是历史与现实的结合,淠史杭工程复活了一部分历史水利工程,构筑了独具特色的水利文化景观,包括治水人物纪念馆、古代水利工程的本体及其相关文物,如镇水兽、碑刻、水神庙等。纪念建筑主要是为纪念历史上的重大事件或历史人物而建立的,“它具有浓烈的政治色彩,纪念对象是具有鲜明的革命精神和爱国主义精神内涵的人物和事件”[13]。作为当代重要水利工程,淠史杭灌区建成后,为纪念这一重大事件,安徽省六安市及其辖县建设了不同类型的纪念性建筑。这类纪念建筑大多选择在淠史杭灌区的标志性建设点,以渠首、拦河坝为主要代表,如在六安市横排头渠首设有淠史杭灌区纪念馆、淠史杭工程纪念碑、治水英雄陵园等,这里曾是淠史杭工程开工之地,拉开了淠史杭工程建设的帷幕。

在文化体系中,淠史杭精神是核心要素。它是大别山地区的人民群众在中国共产党的领导下,在特殊的地理环境和特定的社会实践中孕育形成的一种区域性的社会主义建设精神,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。淠史杭精神的形成具有历史性、地域性和时代性。它植根于中华民族的优秀传统文化,继承了老区人民的优良作风和革命精神;它诞生于社会主义建设的探索时期,以大别山特定的地域环境为载体,是在团结治水的生产实践活动中逐步形成的共同价值观念和群体意识,是中国共产党人领导老区人民进行伟大实践的产物。孕育了“自力更生、顽强拼搏、牺牲奉献、科学求实”的淠史杭精神。作为一项水利工程,淠史杭工程的兴修不仅彰显了人类的文明成就和以人为本的精神追求,也渗透、融会了工匠精神和科学家精神,形成了体现民族凝聚力、战斗力的精神价值。

在生态体系中,文化遗产突出强调人和自然之间长期而深刻的相互作用关系,赋予自然以文化的意义,为重新审视文化和自然的关系及其多样性打开了大门[14]。淠史杭水利文化遗产体系强调环境的重要性,认为周围环境是文化遗产不可分割的一部分。大别山独特的山水环境对淠史杭水利工程的形成起着至关重要的作用,自然景观(山水、植被等)的丰富多样塑造了文化遗产的多样性特色。大别山位于鄂、豫、皖三省交界处,与西面的秦岭一起横亘于我国中部,连绵数千米,是中国南北水系的分水岭,形成了以低山、丘陵、岗地地貌为主的景观特色。在水系景观中,淠河、史河、杭埠河三大水系及其支流和各级渠道、湖泊共同组成了一幅山河安澜、渠走丘陵、水在岗上流的文化图景。

在社会体系中,首先,要从淠史杭灌区管理特点出发,把各级各类管理机构及其建筑设施、管理制度纳入淠史杭文化遗产内。这些建筑目前或许不具备文化遗产价值,但建筑风格、建筑材料反映了时代特征和技术特点,在乡村区域中,与周围民居建筑形成显著差异,是潜在的文化遗产。其次,社会体系还包括灌区内的城镇、村落,应以淠史杭这一主题为线索,将区域内的古城、古街、古村落和水利风景区串联起来,形成水利文化遗产网络,成为理解水文化的物质空间和载体。

当前,对淠史杭水利遗产的价值内涵诠释不足,缺少历史发展脉络的连续性研究,大多研究仅从水利工程的角度展开,没有讲好水文化故事,没有讲清其社会价值和社会意义,没有讲透淠史杭精神的内涵。针对这些问题,有必要建立完整的水利遗产保护空间结构,在不同体系设置核心要素和拓展要素,以达成景观传承价值的目标,通过线路设计整合遗产要素,重构淠史杭工程的人文图景。

三、淠史杭水利文化遗产的发展路径

淠史杭水利文化遗产有着鲜明的历史性和时代性,融合、汇聚了江淮人民的劳动创造和智慧成果,形成了历史悠久、内涵深刻、形式多样的水利遗产群,它既是优秀传统治水文化的体现,也是现代水利技术和建筑审美的载体。为推动新时代水利高质量发展,迫切需要深入挖掘淠史杭水利遗产的文化内涵和时代价值,提升水利工程的文化品位,以此满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。

(一)在历史与未来的视域中深化淠史杭的学理研究和话语建构

淠史杭工程作为社会主义革命和建设时期的典型工程,是对红色文化的补充和完善,是对社会主义革命和建设时期时代精神的完美诠释。从学理上看,应深化学理研究,拓展红色文化视域范围。进一步从时空领域做好淠史杭的整体研究和水利遗产的分布研究,凝练淠史杭精神的内涵,在红色建筑视域展示共产党人初心与使命。深入研究淠史杭的历史文化,以学理研究推动话语建构,以透彻心扉的作品回应大众的需求,特别是对口述历史、档案数据的整理,摸清家底,在内涵认定的基础上书写淠史杭的恢宏画卷。

通过强化集体记忆、拓展传播媒介建构话语体系。首先是强化集体记忆,建构话语体系。淠史杭话语体系的建构应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持从实际出发,遵循历史与现实、民族性与世界性相统一的要求,在强烈的问题意识观照下,突出“建设”的时代主题和“中华民族伟大复兴”的民族主题。淠史杭水利文化遗产不仅具有建筑风格、结构、艺术等方面的价值,同时也是历史事件的时空载体,具有社会记忆与文化认同等多重价值。一个标志性建筑将过去与现实甚至是未来相联系,成为一个地方、一个国家、一个民族的象征,建筑背后承载的文化记忆、集体记忆又促进了地域认同、文化认同和民族认同。其次是拓展传播媒介,建构话语体系。在讲述淠史杭故事的过程中,学术话语的滞后造成叙述话语体系的单一和路径的惯性依赖。要让世界了解淠史杭,需要拓宽传播渠道,激发传播媒介的主动性,向世界发出中国声音、展示中国建设成就。在淠史杭的话语讲述中,不仅要增加“宣传味”,也要增加“学术味”,加强大众话语、政治话语与学术话语的互鉴,既要让大众听得懂,又要以科学严谨的态度阐释淠史杭的历史与精神。以学术话语讲好中国故事离不开好的媒介和载体,淠史杭文化的传播媒介和载体具有多重性,有物质的和非物质的、现代的和传统的、现实的和网络的,具体包括博物馆、纪念馆、水利设施、山体水域环境等有形的物质形态空间,也包括基于互联网平台和信息技术发展而形成的抖音、微信等新的媒介空间。

(二)推动淠史杭水利遗产由单一的水利功能向综合功能转变

淠史杭工程在发挥防洪、灌溉、发电等基本水利功能的同时,也需要发挥水利工程在生态保护、文化景观和休闲旅游等方面的优势,特别是水利风景区具有较高的市场开发价值,要逐步形成以水利风景区为核心、以淠史杭水利建筑遗产为重点的水文化遗产体验景观带。可从以下两个方面推动淠史杭水利遗产由单一的水利功能向综合功能转变:

一是明确遗产价值,拓展功能领域。淠史杭水利遗产位于大别山腹地,山川秀美,红色文化资源丰富,既有自然景观,又有人文景观,特别是几大水库具有丰富的旅游资源优势,其中梅山、响洪甸、佛子岭、磨子潭和白莲崖等水库基本处于未开发状态,其水域面积宽阔,水库大坝壮观,自然风景旖旎,但其开发利用水平与新安江水库(千岛湖)以及同一灌区的龙河口水库(现万佛湖)相差甚远,千岛湖、万佛湖水利风景区均已为5A级景区。淠史杭水利资源开发的滞后,既与其受重视程度不够,没有被认识到其文化遗产的价值有关外,也与其交通、住宿等基础设施不完善、资金缺乏和宣传滞后有一定的关联。对这些大型水库的综合利用,不仅可以提升淠史杭的知名度,而且可以提升地域的知名度,推动乡村振兴提质增效。

二是推进滨水生态空间建设,擦亮城市的水文化品牌。淠史杭灌区在生态保护、饮水工程上对江淮流域影响深远,六安、合肥的城市供水来自淠河。合肥市域内的潜南干渠、瓦东干渠、董铺水库、滁河干渠、南淝河等渠道系统和自然水系对提升城市的水文化形象具有重要意义。利用湿地、湖区、渠道、植被改善自然生态环境,提高生态系统的自净能力,对自然生态修复大有裨益。淠史杭灌区既是自然景观,又是人文景观,其生态、文化与景观充分融合于一体,不仅是一道亮丽的生态屏障,也是人们的休闲旅游地,具有巨大的社会效益和生态效益。从更深层次考虑,“现代城市的发展,不仅需要用水来美化环境,还需要以水文化来彰显魅力”[15]。合肥是一座因水得名、因水而兴的城市,要进一步加强对淠史杭支撑省会城市发展的研究,优化水资源配置格局,保障合肥都市圈高质量发展。

(三)创新治理体系,形成多元参与、协同高效的治理格局

随着社会经济的快速发展和城市化的加速推进,水利文化遗产保护面临诸多新问题。文化遗产所处的环境(自然环境和社会环境)出现了新的变化,对文化遗产的真实性、完整性提出了挑战,在保护与利用中如何平衡二者之间的关系成为治理的痛点。新时代水利文化遗产保护利用具有多样性、复杂性等特点,需要政府、社会公众等多方共同努力,深入推进水利遗产治理体系和治理能力的现代化。

一方面,创新治理体系,促进多方参与。水利工程具有在用性特征,不可能照搬其他类型遗产采用原真性的保护方式,要侧重于利用功能的发挥。水利工程具有明确的管理、使用主体,可充分发挥管理部门的职能,开发利用水利文化遗产。淠史杭灌区目前由安徽省水利厅管辖,实行“统一管理,分级负责”的管理体制,渠首和跨地市的总干渠、干渠工程,设立省管机构省淠史杭灌区管理总局管理,灌区其他干渠以下骨干工程由所在市、县(区)设专管机构管理,支渠以下田间工程由乡村群管组织管理[16],管理体系和管理机构完善。从管理机制看,可以考虑在水利职能的基础上细分出水利遗产功能,由淠史杭灌区管理总局牵头,在管理总局内部设立文化遗产或文化管理部门专门负责遗产的管理和利用,同时,在业务上接受文化部门的指导。水利工程还有一个优势:由于在用性的特点,水利工程会进行岁修或日常维护。在坚持水利功能为主的前提下,可加大对水利遗产的价值挖掘,制定保护方案,发挥水利功能的景观价值。对于资金缺乏无法进行大规模开发利用的情况,可以引导社会资本加大投入,扩大招商引资力度,拓展资金获取渠道。

另一方面,发挥周围居民主体作用,形成协同治理格局。要发挥周围居民在水利遗产保护利用中的主体作用,推动社区融合,改善水利工程周边现有居民的生活水平。《雅典宪章》规定:“历史建筑的保留不应妨害居民享受健康生活条件的要求。我们决不能由于因循守旧而忽视社会公平原则。”[17]22《国际文化旅游宪章(重要文化古迹遗址旅游管理原则和指南)》提出的6条原则中有2条涉及当地社区民众:一是要让东道主和原住社区一起参与;二是要为东道主社区提供利益。当地居民作为水利工程的建设者、使用者,在长期的历史演进过程中已融入水利文化之中,其祖祖辈辈参与水利工程的建设、维护,他们的权利应该得到保障。将当地居民纳入发展规划中,可以扩大水利工程的影响力,也可以发挥当地居民保护水利工程的热情。“在旅游背景下,他们应该参与到为遗产资源、文化活动和当代文化表达制定目标、策略、政策和条约的工作中”[18]181,优先吸收当地民众参与到文化遗产保护传承与旅游中来,提高当地社会经济发展水平。

(四)强化品牌建设,系统整合孤岛化、碎片化的水利遗产

淠史杭水利文化遗产作为一个大空间尺度遗产保护综合体和遗产群,不同遗产点之间往往缺乏有效联系和互动。这种空间上的隔离造成了遗产保护的孤岛化和碎片化问题,前者指的是遗产点空间上的孤立与分散,后者指的是缺乏系统性保护规划和顶层设计,导致遗产资源难以形成整体合力。这种保护方式限制了淠史杭水利遗产应有的社会、历史、文化和科技价值的发挥。

深挖水利文化遗产内涵,提升品牌价值。水利文化遗产注重自然与人文的交融,以景观为点、以渠道为线、以各类文化遗产聚集区为面建立复合型的遗产体系,系统整合和优化原来碎片化、孤岛化的文化遗产,将淠史杭建成以“水利+红色+生态”为主题特色的水文化生态旅游示范区,并在逐步深入融合中强化其独具特色的水文化品牌。从文化品牌的角度看,淠史杭具有多重属性,是水利文化、红色文化、地域文化等的综合体。在淠史杭文化遗产的发展路径上,明确淠史杭的品牌定位,深挖水利文化遗产的内涵,凝练具有地域特色的、在全国有影响力的红色水利文化遗产,提升品牌核心价值。

加强顶层设计,统筹规划。坚持以文塑旅、以旅彰文,将淠史杭旅游资源与乡村振兴和大别山的文化资源相结合,推进水文化和旅游的深度融合发展,打造业态联动的品牌产业集群。皖西是安徽省红色文化集中的区域,将红色水利遗产与旅游资源深度融合,增设复合型旅游产品,打造沉浸式的、更具吸引力的红色景区旅游线路。这不仅为农业现代化注入了新的动能,同时也彰显了我国几千年水文化魅力,改变了红色文化单一的状况,文旅相得益彰,推动红色文化的高质量发展。此外,合理开发淠史杭水利资源,构建统一的品牌形象。人具有亲水性,为迎合人的这一特性可考虑利用水系、渠道设置淠史杭水文化生态旅游示范区,结合重要纪念日,如世界水日、中国水周、端午节等,定期集中开展水文化宣传和体验活动,利用六大水库广阔的水域开展各种水上运动,尤其是承办各种水上体育比赛活动,积极推介淠史杭。通过产业融合对接,激活遗产持久生命力,“在这个过程中,要充分考虑水利遗产的核心价值,实现产业融合的无缝对接;同时,要通过合理机制的建立,有效处理好产业、行业及社区之间的关系,适时引入创意机制”[19]。

加强动态管理,多样化保护利用方式。对一个在用的水利遗产的保护并非一个静态过程,在保护利用方式上推陈出新,实现淠史杭水利文化遗产的动态保护与价值传承,发挥淠史杭水利遗产在当地社会、经济、文化、生态等方面的综合价值。

四、结语

淠史杭工程在中华人民共和国水利史上具有标志性意义,是中国共产党立党为公、执政为民的具体体现,同时也展示了广大民众自力更生、艰苦奋斗的时代风貌。自黄河夺淮近千年以来,封建王朝、国民政府都没有解决好淮河水患的问题,只有中国共产党历史性地解决了这一千年难题,变水害为水利,使淠史杭灌区成为名副其实的“生命之源”“发展之源”“小康之源”。现阶段,有些水利工程失去或部分失去了原有的水利功能,但作为一段历史记忆、一个阶段技术水平和一个时代风貌载体的功能正在加强,“把这些遗存保护好,可以让子孙后代从一个侧面了解新中国走过的波澜壮阔的历程”[20]。

从文化遗产的角度看,淠史杭工程展现了新中国水利建设成就,是红色水利遗产的典型代表,其不仅是传统意义上的水利工程,还是一处始终与社会发展紧密联系的持续性的文化景观,具有历史、社会、文化、科技等多维价值。作为一个活态的水利工程,淠史杭工程在继续发挥基本水利功能的同时,也要发挥水利文化遗产的综合功能,通过淠史杭这一主题对灌区内水利遗产进行整合,形成景观、文化、生态和社会四位一体的活化利用体系,以期发挥整体效益。总之,淠史杭水利文化遗产体系的构建对传承水文化、塑造具有地域特色的景观空间具有重要意义,在具体的推进策略上,要进一步加强淠史杭的话语研究和宣传工作,加强管理体系建设,形成多元参与机制,共同推进淠史杭的品牌建设,形成特定地域下淠史杭水利文化遗产体系的生成机制。

参考文献:

[1] 王毅菲.文旅融合背景下文化遗产真实性与完整性价值解读及活化研究[M].北京:中国经济出版社,2021.

[2] 陈海鹰,李向明,李鹏,等.文化旅游视野下的水利遗产内涵、属性与价值研究.生态经济[J].2019(7):141-147.

[3] 安徽省地方志编纂委员会办公室.安徽省志:淠史杭灌区志(1958—2005)[M].北京:方志出版社,2020.

[4] 聂建春.淠史杭灌区50年三大效益显著[N].安徽日报,2008-11-1(2).

[5] 潘小平.长湖一望水如天[M].合肥:安徽文艺出版社,2014.

[6] 安徽省水利志编纂委员会.淠史杭灌溉工程志[M].皖内部图书2000―081号,2000.

[7] 单霁翔.走进文化景观遗产的世界[M].天津:天津大学出版社,2010.

[8] 吴前俊.情系淠史杭[M].北京:团结出版社,2018.

[9] 陈兆清,徐昕.弘扬淠史杭精神 做新时代奋斗者[N].皖西日报,2018-08-10(7).

[10] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2024-04-20].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[11] 郭娜.破碎化视角下传统文化景观的空间保护机制[M].天津:南开大学出版社,2021.

[12] 赵学强,宋泽华,王云飞.文化景观设计[M].北京:中国纺织出版社,2022.

[13] 韩高峰,许懋彦.我国革命纪念建筑特征演进及发展趋势探析[J].城市建筑,2008(9):27-30.

[14] 韩锋.文化景观:填补自然和文化之间的空白[J].中国园林,2010,26(9):7-11.

[15] 张建松.水、水文化与城市发展[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2014,30(4):1-4.

[16] 安徽省淠史杭灌区管理总局.灌区简介[EB/OL].(2024-01-03)[2024-03-20].https://slt.ah.gov.cn/tsdw/pshgqglzj/dwgk/gqjj/index.html.

[17] 国际现代建筑协会.雅典宪章[C]//国际文化遗产文件保护汇编.北京:文物出版社,2007.

[18] 国际古迹遗址理事会.国际文化旅游宪章[C]//国际文化遗产文件保护汇编.北京:文物出版社,2007.

[19] 笪玲.“旅游+”视野下农业水利遗产价值创新研究:以贵州安顺鲍家屯为例[J].云南农业大学学报(社会科学),2018,12(3):25-33.

[20] 王瑞芳.加强水利工程遗存保护和新中国水利史研究[N].人民日报,2021-08-02(9).

The Value Inheritance, System Construction and Development Path of

Pishihang Water Conservancy Cultural Heritage

ZHANG Liang

(School of Marxism, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

Abstract: The Pishihang Project is a model of hydraulic engineering in the Jianghuai region and a landmark accomplishment during the socialist revolution and construction period. It represents a significant achievement in red water conservancy heritage, embodying the wisdom and philosophy of water management that reflects the harmonious coexistence between humans and nature. As a world-class irrigation system developed after the founding of the People’s Republic of China, Pishihang serves not only traditional water conservancy functions such as flood control, irrigation, and water supply, but also holds substantial cultural heritage value. It carries high social, historical, cultural, and scientific significance. The construction of Pishihang’s cultural heritage system will facilitate the spatial integration of individual cultural heritage sites and the formation of an integrated heritage protection framework encompassing landscape, culture, ecology, and society. This is of great importance for promoting the transformation of hydraulic engineering from a single-function system to a multi-functional one, ensuring the sustainable utilization of cultural heritage resources, and advancing the development of the water-based economy.

Key words: Pishihang; cultural heritage; value inheritance; system construction; development path

(编辑:蔡洪涛)

——围棋