基础教育学科渗透劳动教育:现实价值、教育原则及实施路径

[摘 要] 全面深入开展劳动教育离不开具体学科的有力支撑,基础教育学科渗透劳动教育成为学校落实立德树人目标的重要举措。学科教学与劳动教育交融共生,是新时代全面培养社会主义劳动者的教育宗旨及价值追求,同时也矫正着传统学科应试教育面临的问题。从根本上讲,学科渗透劳动教育是基础教育阶段全面育人的重要抓手,学科教师应以普遍认可的科学规则或标准有意识、有计划地将劳动教育的理念、内容和方法渗透到学科教学实践。依照生成主义教育哲学所倡导的“情境浸入,一切将成”的教学理念,教师应在保持学科教学独立性和完整性的同时,以培养学生的劳动素养、实践能力和创新精神为目标,遵循学科贯通、循序渐进、因材施教的教育原则,提升教学渗透成效和教育质量。首先,明确渗透目标,挖掘学科育人价值,注重知识学习和能力培养相统一;其次,丰富渗透内容,运用劳动教育的综合实践特性提升学科教学针对性;最后,完善渗透评价,采用多元方式凸显过程育人,深度践行学科渗透劳动教育的策略路径,塑造具备卓越劳动素养的时代新人。

[关键词] 基础教育;劳动教育实施;学科育人价值;渗透融合

[中图分类号] G632.0 [文献标志码] A [文章编号] 1674-6120(2025)01-0050-14

劳动教育是社会主义教育制度的重要内容和关键要素,新时代的劳动教育实践无法脱离具体学科教学的强有力支持。学科教学渗透劳动教育,既是劳动教育开展取得实效的需要,又是提高学科教学质量的要求。2019年6月发布的《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》提出,“深化育人关键环节和重点领域改革,坚决扭转片面应试教育倾向,切实提高育人水平”[1]。劳动教育作为矫正应试教育弊端的重要抓手,其作用落实在持久深刻的日常学科教学中。2020年3月,中共中央、国务院在《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中明确要求:“把劳动教育纳入人才培养的全过程……除劳动教育必修课程外,其他课程结合学科、专业特点,有机融入劳动教育内容。”[2]相较于在学科中注重明显、直接、准确、有效地“有机融入”的结合方式,学科“渗透”劳动教育则更为间接、隐晦、灵活,更为全面持久地强调日常学校教学中学科知识、学科素养对劳动教育的基础性作用,从而培养具有劳动精神、创新能力、社会责任感和全面发展的新时代人才。

一、学科渗透劳动教育的现实价值

基础教育是整个教育体系的关键部分,同时也是国民素质的奠基工程。所谓“渗透”,在物理学领域,特指物体通过其他物体的空隙、通道或壁垒的过程,即有机地、自然地发生,而非生硬地植入,延伸到教育教学,强调通过一定的载体或具体途径,使学生潜移默化地达成学习目标。基础教育阶段的学科渗透具有全局性和先导性的持久作用。学科作为基础教育立德树人的重要载体和关键内容,其构成要素主要包括:构成这门学科的基本概念;基本概念背后的思考方式;思考方式背后的立场、观念、价值观等的价值诉求[3]。学科自身所具备的清晰边界和相对独立的知识体系,使其成为知识创造、传递和应用的综合体,同时又具有一定的开放性和包容度。劳动教育是一种通过实践活动来培养学生劳动技能和劳动态度的特殊教育形式,集教育性、具身性、实践性于一体,无法脱离日常教学单独实现其价值。这些特质为学科渗透劳动教育提供了必要的实现条件。基础教育学科渗透劳动教育强调在幼儿教育、义务教育和高中教育阶段按照学科课程标准和教学实际需要,将劳动教育的理念、内容和方法,以间接、隐晦的方式渗透到各个学科的教学过程中,通过学科知识的学习和实践,培养学生的劳动素养、劳动习惯和劳动精神。学科“渗透”劳动教育不同于“有机融合”或直接实施劳动教育,而是在把握学科本质的基础上,为劳动教育提供更为丰富的知识、情境、师资与载体的多元支撑。与此同时,劳动教育通过增进具体学科与日常生活生产的联结,使学科教学从智育的单维独进迈向劳心与劳力、智力与体力、动脑与动手的平衡与合一[4]。可见,基础教育阶段学科渗透劳动教育,更强调在润物无声中以更为持久全面的多种方式间接实现育人目标,具有普遍且全面的现实价值。

(一)学科渗透推进劳动教育的困局纾解

当前劳动教育面临多重挑战,在基础教育阶段实施中主要存在方式单一、价值偏差、功能异化和效果欠佳等问题,归根到底在于学校劳动教育的弱化及劳动教育的异化[5]。从根本上讲,劳动的“教育性”要让一般意义上的劳动实践与德、智、体、美诸素养的培育建立自觉、自然、有机的关联[6],通过劳动加强知识与学生日常生活的联系,充分唤醒学生发展和解放的主体能动作用。然而,现实多是基于教育教学的可操作性和简便性开展劳动教育,窄化了劳动教育的意义空间和实施空间[7];或是过分强调应试分数的重要性并轻视劳动,将其停留在空喊口号和形式层面,弱化了劳动的教育价值;或将劳动作为教育惩戒手段,扭曲劳动本义。无论是窄化、弱化,还是异化劳动教育,都无法真正“让劳动本身成为一种享受”[8],真正发挥劳动教育的应有价值,从而影响实施成效。

学科渗透劳动教育以其独特优势,成为基础教育阶段常态化落实劳动教育的重要方式。首先,劳动教育本身内涵丰富,以劳动的多重属性和实践特性为核心,与其他学科知识、技能和素养紧密相连。劳动教育是人类改造外部世界,满足物质文化与精神文化需求,实现自由全面发展的文化实践[9]。劳动教育并非单纯的体力劳动,还具有文化性、益智性、实践性、技术性、情感性、创造性和幸福属性等特质[10],劳动思想、劳动态度情感和文化价值层面的内容同样涵盖其中,学科渗透劳动教育有助于改变当前劳动教育的异化。其次,学科渗透劳动教育在关注学生劳动能力及品质达成的同时,更加强调学生学科知识及核心素养的落实。这种普遍持久的间接方式,能够充分挖掘基础教育阶段各个学科的独特优势及育人价值。与设置劳动教育课程、开辟劳动教育基地等通过直接劳动过程引导学生掌握具体生产生活技能和劳动素养的方式相比,基础教育阶段学科渗透劳动教育更注重劳动教育在学校日常教学活动中的常态化落实,强化劳动的教育价值,助力新时代劳动者的全面培养。最后,学科渗透劳动教育有助于打破传统学科教学的空间界限,开辟更为多元的劳动教育认知视角和实践方式。例如,从课程角度审视劳动教育,劳动教育本身具有极强的实践性和跨学科的综合特质,也是一种特殊的学科课程教育形态。如若“学科”的界定更为宽泛,劳动成为明确的学科,此时学科渗透就有了劳动学科的前提特征,从而出现两种情况:一是以直接的劳动过程实施劳动教育;二是以跨学科的方式进行劳动教育渗透。此外,开设劳动教育课程可以理解为一种直接的特殊学科渗透,其他学科课程教学中融入劳动教育的元素、内容及特质,亦是间接的劳动教育方式。因此,学科渗透劳动教育有助于从根本上矫正劳动教育的异化、弱化与窄化,回归育人本真要义。

(二)借助劳动教育修正传统学科育人局限

教育教学的高质量发展以日常教学的深刻性和系统性为基础,学科课程的完整性、系统性和科学性对育人育才发挥着基础性作用[11]。然而,理想愿景往往遭遇现实层面的多重阻隔:一是长久以来学校学科教学中存在“唯分数论”及“唯升学率”的顽瘴痼疾,应试化弊端、狭隘的素质教育教学理念、漠视学生主体性的教学过程、身心二元的离身学习方式、单一分数导向的教学评价[12],阻碍了学科教学质量的提升,使学生这一教育主体沦为被支配的客体,异化了学生的同时也异化了教育本身。二是对学科本身来说,20世纪以来伴随学科的发展,学科分化使其本身固有的局限日渐凸显,森严的学科壁垒破坏了知识世界的整体图景,阻碍着知识及教学进步,教育的综合使命迫使多学科阵地的统筹与联结。

在应试化弊端和学科壁垒等多重现实挑战下,劳动教育的具身实践特质为学科教学改革提供了新路向。2022年,教育部印发的《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)中劳动被单列为一门课程,各学科课程标准均对跨学科项目式学习提出具体要求,学科融合化和知识综合化的发展趋向反映出社会发展的时代轨迹,凸显综合实践创造的巨大引擎作用。相较于“德智体美”指向心理发育及身心和谐发展的任务而言,劳动教育的层次目标聚焦学生的创造性实践能力,可以看作“五育”融合的起始点和凝结点[13]。劳动教育具身综合的特质决定了其多元化的实践方式,在与其他学科的交叉互动中凸显劳动本身的实践优势,成为各“育”得以融通的黏合剂。学生将学科教材中难以叙说的内容通过劳动教育的理念在实践中予以表达,对学科知识的体会也更加深刻持久。“改善学生的认识结构、开发学生的潜能、丰富学生的情感情操、提升学生的思想灵魂”[14]51,从而有助于冲破传统学科应试教育的藩篱,帮助学生获得综合素养的全面提升。

基础教育阶段通过劳动教育的渗透,传统学科在形式内容及评价反馈层面的局限有所矫正。一方面,在形式内容上,传统学科通常壁垒森严、各自为战,学科教学与劳动教育基于学科特点及劳动育人的结合,既突破学科教学的分科困局,也让“劳动”成为一种真正的“教育”。对劳动教育来讲,它的实施无法忽视学生自身真正的价值需要,与学科教学的结合有助于改善“看”劳动、“演”劳动等有形无质的虚假教学局面,防止随意盲目或主观机械式“渗透”的出现,切实发挥学科知识及学科课程的基础支撑作用,推动教育教学从浅层表象走向深入具体。另一方面,传统学科评价时常存在单一量化的情况,缺乏从多元维度对教育教学的过程性、表现性及综合性作出全面审视。基础教育阶段学科渗透劳动教育的评价改进,有助于全面、清晰、科学地判断教学中确定实际发生的行为变化的程度[15],完善学生学情分析、课程设置决策、学习过程监测、学习成果鉴定等方面的信息反馈[16],矫正传统劳动教育评价偏重学生的劳动知识、技能和结果,忽视学生在劳动过程中的体验等问题。通过进一步发挥劳动观念、态度、品质等内隐要素的作用,更好地反馈和纠正当前基础教育阶段学科教学的不足,并借助劳动教育的渗透实施全面优化学生发展的综合反馈机制。

二、学科渗透劳动教育的教育原则

打通基础教育阶段学科育人与劳动教育壁垒的关键在于,推进教育观念从工具理性向价值理性的根本扭转,在此基础上遵照科学、明确、大众认可的规律或准则指导教育实践活动,从而破解学校育人的困局。传统学科教学秉持实用主义的理念,应试教育片面追求分数至上,忽视全面育人的教育价值方向。基础教育变革对教师提出更高要求,以教育理念的扭转为抓手,在学科教学过程中对教育内容、教育主体和教学组织的“生成性”予以关注,以此为原则指导学科教学实践活动。生成主义理论认为“学习、身体行动和环境影响是一个动力整体”[17]58,主张“情境浸入,一切将成”,反对完全预设或既定僵化的教学状态,这深刻影响教育实践活动的理念与规则。教育原则对具体教学实践具有基础性、全局性的宏观统摄指导作用,考虑到每个学生独特的认知结构和经验背景,学科渗透劳动教育强调教育教学的系统性、连贯性和个性化,结合劳动教育的具身实践性优势,充分挖掘学习者的主动性、认知加工过程中的个体差异。从教育内容、教育主体和教学组织层面,为学科贯通、循序渐进、因材施教三个原则提供统一的解释框架,从而找准学科渗透劳动教育的时机、方式与切入点,促进学科知识与劳动实践的融合、关联和贯通,引导学生生成独特的认知结构、跨学科的知识体系及综合能力素养框架,推进教育教学改革持续深入。

(一)学科贯通的原则:丰富劳动教育的内容形式

学科渗透劳动教育首要应遵循学科贯通原则,从教育内容出发,在课程设置和教学实施过程中交叉整合不同学段、不同学科之间的知识、技能和方法,强化不同学科知识理念与劳动教育元素、内容的内在关联,形成综合性的学习体系。教师基于生成主义哲学审视学科壁垒的突破,应侧重凸显关系和过程的重要性,有统整、有主次、有选取。学科贯通在推进劳动教育渗透融入的同时,也使学科知识在劳动实践中得到应用,提升学生综合素质及实践创新能力。

由于任何事物都处在与其他存在物的内在联系中,虽然学科元素的认知和参与有所不同,但是在劳动教育的渗透中要把握对象的整个运思过程[18],以确保学科知识及特质有效融入,促进学科与劳动教育的内在联系和相互支持。一是学科内容与劳动教育的有机渗透需要劳动教育整合优化学科内容,形成一个以学生为中心的完整、连贯、有机统一的知识体系。教师选择适合的融合策略,引导学生根据兴趣需求、学科特点和知识背景,围绕劳动建立跨学科的思维方式,更好地理解劳动的多元性和复杂性。二是学科相融注重理论与实践的结合,鼓励学生将所学的学科知识和能力应用于实际劳动场景中,挖掘各学科知识对学生劳动素养的基础作用,解决真实劳动情境中的具体问题,提升学生创新能力,凝聚团队合作精神。三是在渗透融合中促进各学科之间的交流互动,打破学科的孤立状态,通过合作学习、项目式学习等方式引导学生建立劳动主题的跨学科知识体系,在更为复杂的劳动环境中实现知识的共享创新,提升学生的综合素质。

(二)循序渐进原则:遵循学段特征及学生兴趣

循序渐进原则强调教育主体身心认知发展的阶段性和顺序性,学科渗透劳动教育也应当遵循教育规律。教师要积极推进教育内容的深入扩展及教学方法的逐步多元,充分且科学地调动学生的主体能动性。生成主义理论倡导“知识即师生卷入情境的观念创生与意义建构”,而不是将既定的、统一的方法强加给所有人[19],不能急于求成。从简单到复杂,从基础到高级,由直观到抽象,教育教学活动是一个循序渐进提升的过程,结合劳动教育的具身实践特性,依照人类认知学习的次序逐步推进,确保学科渗透劳动教育的系统质量和整体成效。

学科渗透劳动教育贯彻循序渐进原则主要体现在三个方面。一是学科内容选择及评价方式注重师生的共同生成。教师根据学科特点,结合学生实际情况及学习需求,采用合适的教学手段。如,语文学科通过阅读劳动主题相关的文学作品、分析劳动人物形象等方式,引导学生理解劳动人民的辛勤付出和伟大精神;数学学科通过运用数学知识解决实际问题,让学生体验劳动与数学之间的联系等。二是学科渗透应依据学段注重劳动教育内容设计的层次性。低年级段的学科教学设计简单的手工劳动体验活动,培养学生的基本劳动习惯;中年级段引导学生参与理化生等学科的科学实验,更深入地理解劳动价值;高年级学生可以安排技术创新等更具挑战性的任务,进一步培养学生的劳动技能、综合素质和创新能力。三是基于学生认知规律挖掘不同维度的渗透优势。学生在课堂教学中学习劳动知识、劳动技能和劳动安全等基本内容,有助于形成正确的劳动认识,为实践操作打下坚实基础;在模拟操作或角色扮演的环境中体验劳动过程,加深对劳动技能的理解;参与真实的劳动实践或实验操作,亲身体验劳动的艰辛与乐趣,从而在提升劳动能力的同时也深化对学科知识素养的理解。

(三)因材施教原则:教师赋能个性化综合育人

遵循因材施教原则是实现教育公平和学生个性化发展的关键。作为基础教育阶段重要的教学方法和教学组织原则,因材施教要求教师在教学组织中尊重学生的个体差异,根据不同学生的认知水平、学习能力以及自身素质,选择适合每个学生特点的学习方法,充分挖掘学生潜能,提高教学针对性。基础教育阶段学科渗透劳动教育中,因材施教原则强调将劳动相关的教学内容、理念、素养以适切的教学实践方式逐渐持久地渗透到教学过程中,为促进学生个性化发展提供丰富的素材和途径。

恰当适切地渗透并不是按照预设的流程和内容刻板呈现,生成主义反对现成、完成、预成的现成论,主张身处情境中的主体创造[20],充分唤醒学生的主体性和能动性。由于每个学生在知识基础、学习能力及思维方式等方面存在差异,教师需要通过观察、交流及评估,深入了解学生的个体差异、学习特点、兴趣爱好及劳动能力,根据学生实际情况制定个性化的学科渗透方案,确保每个学生都能在自身能力范围内得到充分锻炼。每门学科都有其独特的教学内容和方法。例如,数学是一门注重逻辑思维和解决问题的学科,教师在劳动教育渗透中结合数学学科的知识点和需要解决的实际问题,针对不同的学生设计具有挑战性的个性化劳动任务。对基础扎实、逻辑思维能力强的学生,可以设置更高难度的数学问题,学生在解决问题的过程中锻炼劳动技能;对基础较弱的学生可从简单的数学问题入手,教师采用分步讲解、示范操作等教学方法,引导他们参与数学学科的实践活动并掌握劳动技能。此外,学科教师要有意识地鼓励学生根据自己的兴趣和需求进行自主学习、小组合作、项目探究,为学生提供丰富的劳动教育资源和学习平台。通过定期的作业检查、实践操作考核及学生自评和互评等方式,教师了解学生学科学习情况及劳动教育渗透的满意程度,及时发现问题并调整策略,精准提升学科教学育人质量。

综上所述,学科贯通原则强调打通不同学科知识、理念及方法,在跨学科学习中培养学生的劳动素养和创新能力,从内容和形式上丰富劳动教育本身;循序渐进原则凸显学生年龄认知、兴趣特点的阶段性,主张有计划地逐步开展学科渗透劳动教育;因材施教原则更关注学生个体差异,通过实施个性化的学科教学方案,使学生获得全面发展。在生成主义教育哲学观“情境浸入,一切将成”理念的统摄下,这三个原则分别从教育内容、教育主体和教学组织三个层面相互补充促进,共同支撑学科渗透劳动教育完整体系的良性运转,为培养具有创新精神和实践能力的新时代劳动者奠定坚实基础。

三、学科渗透劳动教育的实施路径

在明确学科渗透劳动教育的内涵、价值、原则基础上,基础教育阶段学科渗透劳动教育的最终落地还是要按照一定的方向和步骤在实际教学中一步一步实施。学科渗透劳动教育的实施路径具有方向性、操作性和系统性的特征。围绕渗透劳动教育这一核心目标,在学科教学中要有具体的步骤、方法和时间安排,并积极反馈评价,确保各要素相互协调保持一致,服务于系统、全面的渗透过程。充分挖掘“情境浸入,一切将成”的生成哲学理念,不同于广义路径中宽泛地明确方向、制定计划、采取行动,学科渗透劳动教育的实施路径更为常态化,持久聚焦于挖掘学科知识、技能、素养对劳动教育实践的优势,遵循学科贯通、循序渐进、因材施教原则,潜移默化地从明确渗透目标、分解渗透内容及优化渗透评价等实施步骤中达成“应渗则渗”的全方位育人目标。

(一)明确渗透目标:助力培养全面发展的新劳动者

1.学科育人目标与劳动教育目标相统一

基础教育阶段无论是学科教学还是劳动教育,最终教育目标均指向培养全面发展的劳动者。学科教学内容为学生劳动素养和综合能力的提升打下坚实基础,劳动教育也成为深入学科教学及学科实践的助推器,二者共同作用于学生主体。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》明确提出要“挖掘劳动在树德、增智、强体、育美等方面的育人价值”,“引导学生树立正确的劳动价值观,发展创新意识,提升实践能力和社会责任感”[21]。各学科课程也着重于聚焦学生发展核心素养,促进学生作为人的社会本质、文化本质和精神本质的生成[22],从而培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力。人的全面发展包括人的劳动能力的全面发展以及人的才能与志趣的全面发展[23],具有多样性和层次性,是身心多方面协调充分发展的结果。学科育人的价值特质既要考虑作为客体的学科本质及其属性,也要探讨作为价值主体的学生兴趣和发展需要,从而促进教学活动向学生主体本位转变。

由此可见,从全面育人的根本要求上来说,学校学科教学目标和劳动教育目标是一致的,以劳动教育为载体,以学科渗透为手段,助力课程整合贯通,推进当前教育教学改革。劳动教育既是教育内容,也是教学手段和方式,对纾解传统学科教学的应试弊端具有独特价值。“单个人如果不在自己的头脑的支配下使自己的肌肉活动起来,就不能对自然发生作用。正如在自然机体中头和手组成一体一样,劳动过程把脑力劳动和体力劳动结合在一起。”[24]培养全面发展的时代新人是对教育初衷的回归,学科渗透劳动教育要充分挖掘学科的育人价值,通过劳动内容、劳动精神及劳动活动,矫正高利害考试中为赢得优势高度单纯关注学生成绩的片面、畸形观念,真正激发学生的兴趣潜能,促进学生全面发展。

2.知识学习和能力培养相结合

教育的深层意涵和终极目标在于,通过结合不同学科的特质,构建起超越单一知识点的劳动素养目标体系,而不是单纯的知识学习和劳动技能训练。这一目标的实现,不仅有助于提升学生的劳动能力,更能够进一步培养学生的学习能力、实践能力和问题解决能力。现代劳动具有的一个鲜明特征便在于劳动的科学性的不断增强[25]。劳动能力结构中智力维度所占的比重不断增加,智力维度的高阶性与复杂程度也在不断增强,新时代劳动者的培养需要将学科教学与劳动教育结合起来。例如,艺术学科可以为学生提供美化劳动环境、创作劳动主题作品的机会;体育教学中通过体育锻炼增强学生的体质和意志力,为劳动实践提供有力的身体保障;物理和化学教师引导学生参与实验活动,培养学生的动手能力和科学精神;生物学习中学生通过观察和研究生物生长过程,参与亲手种植和照料植物,了解生命的奥秘,体验劳动的艰辛与乐趣。

知识学习和能力培养都需要教师关注学生的个体差异,引导学生与学科知识充分互动,根据学生的兴趣和特长进行个性化指导,实现知识内蕴对学生生命成长的价值。学生身心发展是一个由简单到复杂、由低级到高级循序渐进的过程,具有整体性、顺序性、阶段性特征,教育教学也应当遵循学科特点、人类认知次序和教育发展规律。劳动教育内容有着不同的层次和阶段,根据学科渗透教育内容的安排,教学方法的选择,学生年龄、认知特点和参与程度,教师要帮助学生深入理解劳动教育的内涵价值,让学生系统地掌握学科基础知识、技术技能和科学的锻炼方法,有计划、有步骤地培养新时代的高素质劳动者。

(二)丰富渗透内容:指向素养本位的教育方向

1.注重渗透内容的综合实践性

劳动教育作为综合属性浓厚的教育实践,离不开基础知识的支撑作用,同时丰富的活动内容和形式有助于综合、全面、持久地在日常学科教学中充分渗透劳动教育。劳动教育本身所蕴含的鲜明的思想性及综合教育功能是学科课程渗透劳动教育的本体性依据[11]。基础教育学科渗透劳动教育,既强调广义层面劳动教育在整个基础教育体系中的全面渗透融合,又包含中义层面特定学科或课程群组内渗透劳动教育以及狭义上运用学科知识强化劳动技能的培养和训练。由于单一形态的劳动教育难以承载新时期劳动教育功能的实现,新时代中小学劳动教育必须走整合化的实践路径[26],劳动教育发挥其实践性优势,与各学科课程及各类实践活动深度渗透融合。渗透内容的选取在充分考虑学科渗透劳动教育图景多维度和立体化的同时,更要聚焦各学科内容呈现出的劳动素养,将学科教学知识转化为劳动学习内容。劳动素养集中体现出劳动教育的价值,主要包括劳动观念、劳动能力、劳动习惯、劳动品质和劳动精神。

劳动素养在各学科中有所体现, 应该基于义务教育和普通高中各学科课程标准与劳动课程标准的契合点设计学科渗透内容。中小学语文、政治、历史等学科注重学生的劳动观念和态度教育, 物理、化学、生物等学科关注劳动实践基本技能培养等, 凸显劳动教育之于学科的综合实践优势。学科渗透劳动教育应综合多种资源内容及活动方式全面实现教育目标。学科教师通过明确目标、选择内容、设计实践、重视综合评价等方式, 将劳动教育与学科实践操作体验紧密结合, 综合运用所学学科知识、技能和方法解决实际问题。具体采取构建综合性的跨学科劳动教育课程体系、注重学科的实践操作性、加强学科之间的协作配合、建立学科渗透评价反馈机制等措施, 培养学生的实践能力、创新意识、劳动素养和综合素质。

首先,学科渗透应选择与学科紧密相关的劳动教育内容,培养学生的劳动技能、劳动习惯和劳动精神,这一目标应贯穿学科教学始终,以确保劳动教育内容与学科教学内容的有机结合。其次,可以组织学生实地考察、社会实践、志愿服务,利用校园内的劳动资源、开设劳动实践基地、组织劳动技能比赛,运用多种资源及方式凸显劳动教育在学科教学中的实践优势。再次,基于整体思维加强学科之间的协作配合,不同学科相互借鉴渗透,综合多个学科的知识和技能形成跨学科的教育合力,共同创设劳动教育的良好环境。最后,通过健全评价与反馈机制及时了解学生学习情况和存在的问题,进而调整教学策略,更有针对性地改进,提升学科学习及劳动教育的共同成效。

2.提升学科渗透内容的针对性

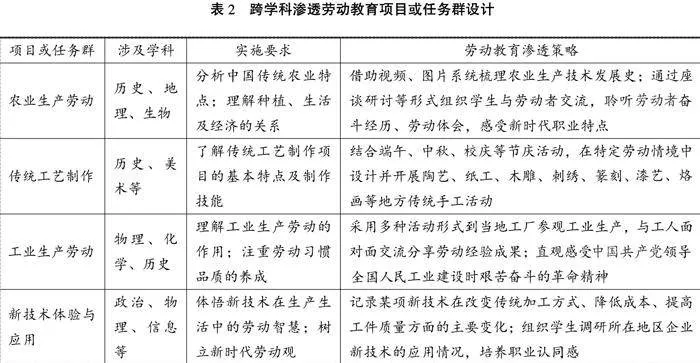

劳动教育与不同学科的关联程度有强弱之分,这也决定了不同学科渗透劳动教育的方式有所差异,要充分考虑学科内容的整合、学生需求的多元满足及学科实践的应用互动。不同学科根据其界定呈现不同的教育特质倾向,凸显学科本质及其所包含的育人价值。如,数学所具备的抽象、推理和模型的思维特征,涵盖了数学的产生、内部发展、与外部世界的联系[27];化学学科引导学生从理性、微观的视角去重新认识世界等。按照劳动教育价值观渗透的强弱对学科进行划分。意识形态属性较强的道德与法治、语文、历史等人文类学科与劳动价值观的关联程度较强,主要是围绕塑造劳动教育价值观展开渗透。数学、地理、物理、化学、生物等学科,从内容上看与劳动意识形态的关联度较弱[11],这些学科需要结合各自的学科特质、核心内容、培养目标、学科中的劳动教育元素,因地制宜地灵活设计渗透方案,确保劳动教育的融入既符合学科自身逻辑,又能有效提升学生的劳动素养。历史学科运用历史上的劳动人物、劳动事迹和劳动成果,通过创设与现实生活紧密相关的情境, 以此激发学生的劳动热情; 计算机课可通过人工智能来模拟劳动场景; 在英语课堂上引入英语国家的劳动文化, 以跨学科融合的方式让学生在学习语言的同时, 了解不同文化背景下的劳动观念。对基础教育不同学习阶段、不同类型的学科来说, 选取恰当的渗透劳动教育的方法策略需要充分考虑不同学科育人目标及劳动元素(见表1), 在学科教学中共同推进劳动教育的有效实施及不同类型学科能力素养的深度达成。

(三)完善渗透评价:助力教育教学变革加速器

1.优化综合育人的学科渗透方法

基于过程视角导向,教育成效的判断、剖析和反馈有助于更为全面深入地理解及实践学科渗透劳动教育。渗透方法和策略是渗透实践的具体化呈现,在教学实践中通过各学科知识、技能和素养的培育,消除学科学习与劳动教育之间的对立,达成二者的融合共赢。在评价成效时,着眼于整体战略及规划层面的实施路径,在具体操作层面,渗透方法手段策略更具灵活性和针对性,当前常见的渗透方法有思想观念融入、知识信息选择、案例实例分析、图表数据呈现、主题活动设计、实验制作操作、情境剧目展示、人物故事呈现、方案项目实践、职业体验活动、情境创设法和角色扮演法等。劳动教育的目标将学生视作身心合一、环境同构、自由体验的主体,不仅能够促进学生身体机能和感官的发展完善,还能促进学生学思结合与知行合一,感受身体和当下环境的鲜活联结,充分认知和体验劳动的价值[28]。学科渗透劳动教育的优势在于促使学生增长学科知识素养的同时,更将个人学习经验融合在劳动实践中,以培养“躯体、心智、情感、精神、心力融汇一体”的全面的人为最终目标。

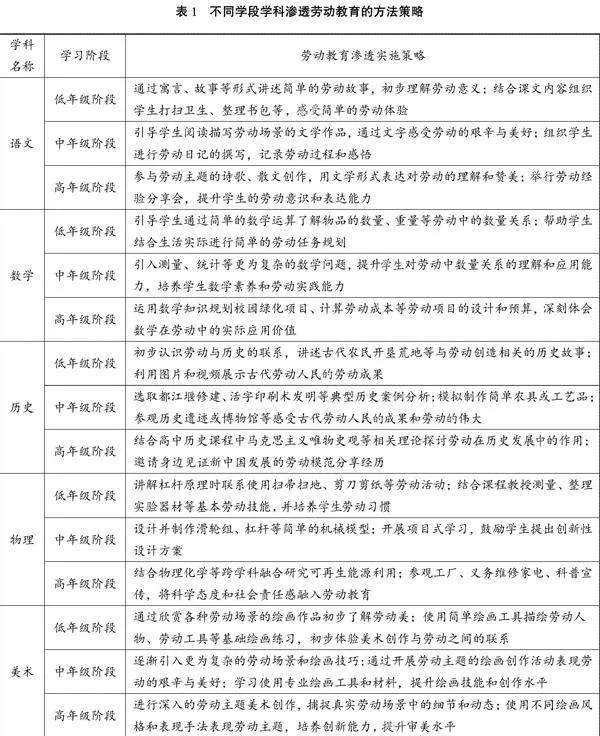

劳动内容及主题不同,学科渗透劳动教育的方式也不同,有的方案以创设劳动情境、讲座研讨及参与制作成品为主,有的方案则侧重解决现实生活问题。跨学科学习的学科立场成为绕不开的真问题[29],体现出综合运用学科知识素养对劳动教育的重要支撑。依托学科内容进行跨学科教学、项目式学习、任务群活动等劳动教育渗透方式也成为主要实践方式。例如2022年义务教育课程标准中劳动主题的跨学科项目或任务群活动设计(见表2),既重视教育结果,又关注育人过程,充分彰显学科渗透劳动教育的过程性育人,深化教育变革。

2.充分挖掘学科渗透主体的多元评价

好的教育评价不仅对教育教学目标、内容、过程和程序进行判断,还能对活动的输入输出做出相应反馈,为教育改革、教育管理和决策制定提供基础依据和发展方向。劳动教育以其实践性和具身性优势矫正当前教育问题,学校外在环境、技术设备及社会关系等也会影响渗透路径的选择,故而评价要充分考虑不同维度下各种因素的综合作用。

首先,从根本上评估学科教学与劳动教育结合的适切性,重视学生经过教学活动后具身性、情境性、交互性及体验性的变化成效。根据学科特质与实践方式的差异,评价类型可以分为“理论传授型”“体验体悟型”“技能培育型”“创新创造型”等。如,“创新创造型”评价可以针对学生依据学科知识完成的劳动作品设计评价量表,量表维度考虑到学生的学科知识运用、身心参与程度、团队协商效果等学科渗透过程的诸多环节[30]。其次,教师、学生、家长和社会各界应转变教育评价观念,充分挖掘表现性评价、过程性评价等多种评价方式的精准度和时效性,这是传统单一纸笔测验无法做到的。例如,运用表现性评价测评学生经由渗透活动后的行为、态度、个性变化,通过界定具体化的评价目标、创设生活化的任务情境、设计多样化的表现性任务、开发层级化的评分规则、实施个性化评价反馈等,结合多种方式全方位全过程地对学科渗透进行评价。最后,利用复杂多样的技术手段建立科学精准的评估监控机制,完整覆盖学科渗透的全过程。如在脑电波探测及脑成像等技术加持下,将学生在教育体验过程的心智操作与思维变化进行外显可视化,以此推断学生对学科渗透劳动教育内容的理解、内化与运用的水平程度,由此绘制学生的个人成长轨迹,并从合作支持、任务协调、分析整合、仿效模拟等维度对朋辈合作情况进行评估。

综上所述,基础教育学科渗透劳动教育以劳动教育与学科教学的育人价值为交融点,将知识学习与能力培养、价值观塑造有机结合起来,致力于培养学生的知识迁移能力、劳动技能和学科素养,与此同时全面提升中小学生的劳动素养。学生不仅能够深化对学科知识的理解掌握,更能通过劳动实践将所学知识转化为实际操作能力,在劳动中学会具体的技能操作,培养吃苦耐劳、沟通协作、创新实践等优秀品质,成长为具备综合素质和创新能力的新时代人才,为我国教育事业的持续发展注入新的活力。

参考文献:

[1]国务院办公厅.关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见[EB/OL].(2019-06-11)[2024-03-02].http://www.moe.gov.cn/jyb-xxgk/moe-1777/moe-1778/201906/t20190619-386539.html.

[2]中共中央 国务院.关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见[EB/OL].(2020-03-20)[2024-03-03].http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/26/content-5495977.htm.

[3]钟启泉.核心素养十讲[M].福州:福建教育出版社,2018:9.

[4]许锋华,陈俊源.多学科渗透:中小学劳动教育新形态[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2021(2):102-113.

[5]檀传宝.加强和改进劳动教育是当务之急:当前我国劳动教育存在的问题、原因及对策[J].人民教育,2018(20):30-31.

[6]檀传宝.如何让“劳动”成为一种“教育”?:对劳动与劳动教育的概念之思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(6):97-104.

[7]张应强,唐宇聪.立足“教育”抑或立足“劳动”?:对两种通行劳动教育观的审思[J].华东师范大学学报(教育科学版),2024(6):38-50.

[8]何云峰.劳动幸福论[M].上海:上海教育出版社,2018:1-2.

[9]肖绍明.劳动教育的文化研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(2):17-28.

[10]王新波.情绪劳动:人工智能时代劳动教育的内容创新[J].人民教育,2019(19):62-65.

[11]郝志军.学科课程渗透劳动教育:理据与路径[J].中国教育学刊,2021(5):75-79.

[12]罗生全,张玉.“双减\"与“双提\":教学变革的逻辑转换与理念重构[J].现代远程教育研究,2022(2):3-10,20.

[13]徐长发.新时代劳动教育再发展的逻辑[J].教育研究,2018(11):12-17.

[14]杨晓峰.“身体”视域中的中小学劳动教育价值与策略[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(3):49-52,59.

[15]王道俊,郭文安.教育学[M].北京:人民教育出版社,2016:121.

[16]殷世东.中小学劳动教育课程评价体系的建构与运行:基于CIPP课程评价模式[J].中国教育学刊,2021(10):85-88,98.

[17]叶浩生.身体的意义:生成论与学习观的重建[J].教育研究,2022(3):58-66.

[18]易小明.本质的生成与生成的本质:本质主义思维方式与生成主义思维方式比较探究[J].社会科学战线,2005(4):282-285.

[19]余宏亮.生成性教学:知识观超越与方法论转向[J].课程·教材·教法,2016(9):80-87.

[20]张良.从表征主义到生成主义:论课程知识观的重建[J].中国教育科学,2019(1):110-120,142-143.

[21]中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:2.

[22]郭元祥.论学科育人的逻辑起点、内在条件与实践诉求[J].教育研究,2020(4):4-15.

[23]田雪,邹红军.义务教育高质量发展:本质内涵、价值取向与保障体系[J/OL].中国人民大学教育学刊,https://link.cnki.net/urlid/11.5978.g4.20240229.2233.006.

[24]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972:555.

[25]成有信.现代教育论集[M].北京:人民教育出版社,2002:285.

[26]余文森,殷世东.新时代中小学劳动教育的内涵、类型与实施策略[J].全球教育展望,2020(10):92-101.

[27]曹培英.从学科核心素养与学科育人价值看数学基本思想[J].课程·教材·教法,2015(9):40-43,48.

[28]许瑞芳,张宜萱.具身认知视角下的劳动教育审视:基础、价值与路径[J].教育发展研究,2021(22):54-61.

[29]程龙.重申跨学科学习的学科立场[J].全球教育展望,2023(3):25-34.

[30]伊德 D.技术与生活世界:从伊甸园到尘世[M].韩连庆,译.北京:北京大学出版社,2012:72.

(责任编辑:彭文彬)

Labor Education is Integrated into the Basic Education Subjects:Realistic Value,Educational Principles and Implementation Path

LI Zhong QIAO Dan

(Faculty of Education, Shaanxi Normal University, Xi′an, Shaanxi, 710062, China)

Abstract:To carry out labor education in an allround way can not do without the strong support of specific subjects.The integration of laboreducation into basic education subjects has become an important measure for schools to implement the goal of establishing morality and cultivating people.In the integration of subject teaching and labor education,it reveals the educational aim and value pursuit of cultivating socialist laborers in the new era and corrects the realistic problem of traditional subject examinationoriented education.Fundamentally,the subject permeates labor education as an important way of basic education for allround education,and subject teachers consciously and systematically integrate the concept,content and method of labor education into subject teaching practice by generally accepted scientific rules or standards.According to the teaching idea of ″when the situation is immersed,everything will bedone″ advocated by the philosophy of generative education,while maintaining the"independence and integrity of subject teaching,with the aim of cultivating students′ labor quality,practical ability and innovative spirit,subject teachers should follow the educational principles of subject integration,step by step and teaching students according to their aptitude,so as to enhance the effect of teaching integration and education quality.First of all,clear integration objectives,tap the value of subject education,and pay attention to the unity of knowledge"learning and ability training;Secondly,enrich the content of integration,and apply the comprehensive practice characteristics of labor education to enhance the"pertinence of subject teaching;Lastly,perfect the integration evaluation,highlight the process of education by multiway,carry out the strategic path of subject integration of labor education in depthly,and shape the new people with excellent labor quality.

Key words:basic education;labor education implementation;subject"education value;integration

*基金项目:国家社会科学基金教育学一般课题“‘具身’劳动教育的理论与实践研究”(编号:BAA200025);陕西省教育科学“十四五”规划课题“劳动教育在高中历史教学中的实践研究”(编号:SGH23Y0974)。

作者简介:李 忠,男,陕西师范大学教育学部教授,博士生导师。研究方向:教育史,教学学术。

乔 丹,女,陕西师范大学教育学部博士研究生。研究方向:课程教学。

引用格式:李忠,乔丹.基础教育学科渗透劳动教育:现实价值、教育原则及实施路径[J].教育与教学研究,2025(1):50-63.

Citation format:LI Zhong,QIAO Dan.Labor Education is Integrated into the Basic Education Subjects:Realistic Value,Educational Principles"and Implementation Path[J].Education and Teaching Research,2025(1):50-63.