重庆市高等教育高质量发展:水平测度、影响因素及其提升路径

[摘 要] 高等教育高质量发展是重庆市经济社会高质量发展的关键所在。构建高等教育质量评估指标体系,利用改进熵值法测度1998—2023年重庆市及相关省市高等教育质量水平,对比分析重庆市高等教育质量与其他省市的差距,实证分析重庆市高等教育高质量发展的影响因素。研究发现,重庆市高等教育在资源条件、创新发展、协调发展、开放发展和共享发展等方面均处于较低水平,落后于其他三个直辖市、长江经济带和西部相关省市,亟须通过加大财政支持力度、改善办学条件、优化空间布局和办学层次结构、优化人才培养结构以及拓展对外开放水平等途径提升整体质量。

[关键词] 高等教育;高质量发展;影响因素;提升路径

[中图分类号] G649.2 [文献标志码] A [文章编号] 1674-6120(2025)01-0092-19

高质量发展是以满足人民日益增长的美好生活需要为目标的更高效率、更加公平和绿色可持续的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展[1]。教育是经济社会发展的微观单元,教育质量特别是高等教育质量关系到经济社会发展的整体质量。高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志[2]。从1999年高等学校扩招至今,中国高等教育已历经了20余年高速发展时期。2023年全国教育事业发展统计公报数据显示,我国目前共有普通高等学校3 074所,成人高等学校252所,各类高等教育在学总规模达到4 763万人,高等教育毛入学率高达60.2%①。从数量规模上看,中国已迈入当今世界高等教育大国行列。然而,毋庸讳言,教育大国未必就是教育强国,跟欧美发达国家相比,中国高等教育整体质量偏低,尚不能有效支撑和促进经济社会的高质量发展。通过几十年的跨越式发展,重庆已成为国家重要中心城市、长江上游地区经济中心、国家重要先进制造业中心以及西部金融中心,是新一轮西部大开发的桥头堡,在中国经济社会版图中的地位愈益凸显。2016至2019年三年间,习近平总书记数次视察重庆,为重庆经济社会发展提出了“两点”定位和“两地”目标的明确要求以及发挥“三个作用”的殷切希望[3]。2020年10月16日,中共中央政治局召开会议,审议并通过的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》赋予了成渝地区双城经济圈重要的时代使命:打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源[4]。然而,实现“两点”定位和“两地”目标、发挥“三个作用”、当好“国家中心城市”以及成为带动全国高质量发展的重要增长极与新动力源,务必要求重庆“从全局谋划一域,以一域服务全局”,率先推进和实现高质量发展,而教育特别是高等教育高质量发展又是重庆经济社会高质量发展的关键所在。直辖以来,历届重庆市委、市政府均高度重视发展教育,例如,2020年制定出台了《重庆市加快推进教育现代化实施方案(2020—2022年)》和《重庆教育现代化2035》,2021年重庆市教委发布了《重庆市高等教育事业发展“十四五”规划(2021—2025年)》,旨在着力提升教育质量、努力创建教育强市。因此,在“高质量发展”成为我国经济社会发展的时代主题、在全国高质量发展中被赋予重要使命、在不同方位下肩负着重要责任的大背景下,重庆市高等教育高质量发展事关重大,评估重庆市直辖以来至今高等教育发展质量水平、分析其影响因素并探索其高质量发展的具体路径,具有重要的现实意义。

一、研究文献综述

高等教育是指以中等教育为基础的各种专业教育,旨在培养高级专门人才。教育质量是指教育水平高低和效果优劣的程度[5]。高等教育质量是整个高等教育系统的质量[6],是新时代能够更好地提高人才培养质量和更好地适应时代需要的高等教育发展方式[7]。高等教育高质量发展则是能够更好地提高人才培养质量和更好地适应时代真实需要的高等教育发展方式、结构和动力状态[8]。高等教育高质量发展既是以质量提升为发展目标的内涵式发展,又是能够实现深层次教育公平的发展,还是追求高等教育各层次结构都发展良好的多元化发展[9],是实现高等教育现代化的必由之路。近年来,学者从不同维度采用不同方法对高等教育高质量发展水平进行了测度与评估。张小波应用综合评价法对我国34所“985”工程大学研究生教育质量进行了评价[10];王战军等利用包括投入、产出、结构化等五个维度以及5 项基础观测指标对我国研究生教育质量进行了实证分析[11];陈斌对我国高等教育机会指数、高等教育投入指数和高等教育质量指数进行了统计[12];邱均平等从人才培养、科学研究等方面研究了中国高等教育质量发展的概况与趋势[13]。在高等教育质量量化分析方面,层次分析法、因子分析[14]、主成分分析[15]、结构方程模型[16]、灰色关联法[17]被普遍使用;黄榕、丁晓昌综合采用了因子分析、偏最小二乘结构方程模型、优劣解距离和灰色关联四种方法对2019年中国高等教育高质量发展水平进行了测度分析[18]。

学界对高等教育高质量发展路径也进行了有益探索。推动高等教育高质量发展,特别需要关注多样发展、创新发展、开放发展、集群发展和智能发展[19];要发展高水平本科教育,强化特色高职教育,巩固公办教育,发展民办教育[20];应用型大学应基于产出导向构建集“协作机制、行动举措、质量监控”于一体的“闭环式”实施路径[21]。新时代研究生教育走向高质量发展的实践取向体现在创新成为第一驱动力、实现遵循规律的科学发展、走协同发展道路[22]。“双一流”建设高校应通过把好入口关,不断提升生源质量,严控出口关,确保学位论文质量等举措推动研究生教育高质量发展[23]。

现有文献虽为本文提供了良好的理论支撑与研究视角,但仍有两方面不足。一是针对高等教育质量评估的成果偏少。尽管黄榕、丁晓昌实证测度了中国高等教育高质量发展水平[18],但采用的是截面数据,其研究结果未能清晰刻画中国高等教育质量水平的演化趋势;而且,截至目前尚无实证研究重庆高等教育质量的文献。二是目前学界尚无从“创新、协调、绿色、开放、共享”维度测度高等教育高质量发展水平的文献。高等教育高质量发展不仅要求高等教育自身提升发展质量,而且要求其契合经济社会发展目标,主动对接地方经济社会发展的人才需求,因此,评估高等教育发展质量时务必将其放在经济社会高质量发展的宏大背景下进行考察。鉴于此,本文首先围绕高质量发展和高等教育高质量发展的科学内涵,科学设计高等教育质量水平评估指标体系,采用改进熵值法测度1998—2023年重庆高等教育质量水平及其演变趋势,以重庆所处不同方位为视角采用比较研究法对比分析重庆市与其他三个直辖市、川陕两省以及长江经济带其他省市高等教育质量水平的差距,采用实证研究法对重庆市高等教育高质量发展影响因素进行回归分析,并在此基础上探索重庆市高等教育高质量发展的具体路径。本文可能的创新点在于:以“可行能力理论”为理论指导,以新发展理念为分析维度,使用时间序列数据和改进熵值法实证分析重庆市高等教育质量水平。

二、重庆市高等教育高质量发展水平测度

(一)高等教育高质量发展水平测度的理论框架

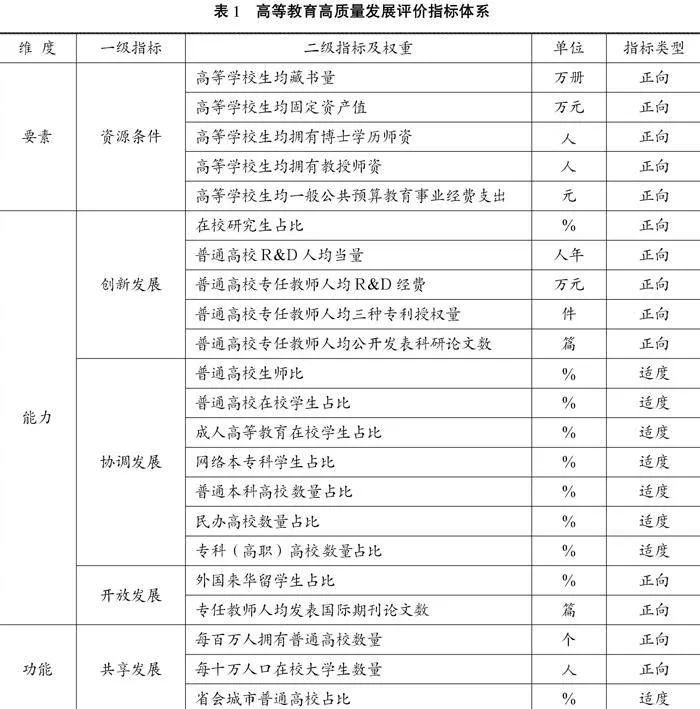

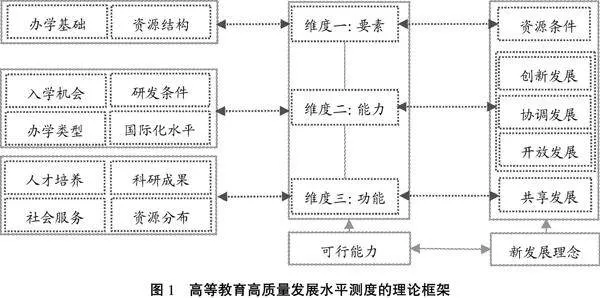

高等教育高质量发展的核心内涵就是推动高校以质量和特色为发展目标,争创不同类型的一流,为不同能力、不同需要的学生提供不同的高质量高等教育机会。高等教育高质量发展既是以质量提升为发展目标的内涵式发展,又是能够实现深层次教育公平的共享发展,还是追求高等教育各层次结构均发展良好的多元化发展[24],其核心要义在于创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展[25]。高等教育质量关系到经济社会发展的整体质量,高等教育高质量发展与经济高质量发展内涵上高度统一,也要求践行全新的发展理念,彻底摒弃数量扩张型的粗放发展模式,不断提高自身经济效益与社会效益。结合《重庆市加快推进教育现代化实施方案(2020—2022年)》《重庆教育现代化2035》《重庆市高等教育事业发展“十四五”规划(2021—2025年)》等相关文件精神,根据高等教育高质量发展的本质内涵,本文将从资源条件、创新发展、协调发展、开放发展和共享发展五个方面建构重庆市高等教育高质量发展水平评估体系。高等教育的资源条件指高等教育所涉及的人财物的数量规模与分布结构,意指教育资源与机会的可获得性。良好的资源条件是高等教育实现高质量发展的前提与保障。高等教育创新发展是指高等教育办学理念、管理制度、教学方法、人才培养模式以及科学研究等多维度的创新;办学理念创新是根本,管理制度创新是保障,教学方法创新是途径,人才培养模式创新是举措,科学研究创新是引领。高等教育协调发展是指高等教育生师比例协调、办学层次多元、办学类型多样、专业设置合理,提供层次多元和类型多样的高等教育服务。办学层次多元化要求专科(高职)、本科以及研究生教育等办学层次协调与均衡;办学类型多样化要求普通高校、民办高校以及成人高校协调与均衡;专业设置合理化要求高等教育所开设专业能更好地满足经济社会发展对人才知识技能的多样化需求。高等教育开放发展指高等教育机构同世界各国高等教育交流互鉴、合作互动,在自身财力和学位供给能力许可下不断扩大来华留学生规模,提升开放办学水平,引进用好国内外优质教育资源,积极参与全球教育治理。高等教育共享发展是指促进优质高等教育机会公平,让更多的城乡居民共享高等教育高质量发展成果。高等教育高质量发展的五个维度缺一不可。良好的资源条件是高质量发展的基础保障,创新发展是高质量发展的内生动力,协调发展是高质量发展的最佳状态,开放发展是高质量发展的必经之路,共享发展是高质量发展的终极目标。

著名印度经济学家阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)研究认为,人们实际实现的各种生活状态是由一系列“功能性活动”集合而成的,人们实现功能性活动的能力就是“可行能力”,可行能力决定了人们能实现什么样的功能性活动以及达到什么样的生活状态[26]。此理论即“可行能力理论”,曾被广泛用于反贫困研究,它从“要素—能力—功能”三个维度测度人们生活质量与福利水平,其中,“要素”是指人们拥有的人财物等各种资源,“能力”表示人们选择某个事物或实现某种目标的自由度,“功能”是指人们行为的产出或者达成的目标。本文认为,“可行能力理论”亦可被运用到高等教育质量评估中。在高等教育高质量发展语境下,“要素”是指高等教育拥有的人财物等资源的数量及其分配结构,其充足程度与分配结构将影响高等教育职能发挥,进而影响高等教育质量;“能力”是指人们对教育机会和科研条件的获得能力,教育机会越多越公平、科研条件越优越、办学类型越多样、国际化水平越高,高等教育质量也就越高;“功能”是指高等教育活动所取得的产出或成就,包括人才培养、科研成果和社会服务以及这些科研产出的居民共享度[18],人才培养数量越多质量越高、科研成果越丰富、社会服务水平越高,高等教育发展质量相应地也就越高。

显而易见,高等教育质量评估的五个方面与阿玛蒂亚·森的“可行能力理论”在本质内涵上是相互契合的。资源条件与“要素”相对应,高等教育机构拥有的资源条件反映其拥有的人财物等办学要素数量多寡与质量高低;创新发展、协调发展和开放发展与“能力”相一致,表征创新发展的高校教师人均研究与试验发展(Ramp;D)经费、代表协调发展的不同类型大学生占比以及代表开放发展的来华留学生占比等指标充分反映了高等教育的“能力”水平;共享发展与“功能”相对应,每百万人口拥有高等学校数量、每十万人口在校大学生数量以及省会城市普通高校占比等指标代表高等教育产出或成就。因此,本文构建了由三个维度(要素、能力与功能)、五个方面(资源条件、创新发展、协调发展、开放发展和共享发展)组成的高等教育高质量发展水平评估理论框架(图1)。

(二)高等教育高质量发展水平测度指标体系构建

高等教育机构藏书量、固定资产价值大小体现在校大学生的学习条件与环境;高等教育机构拥有的教授和博士师资数量体现其师资力量与水平;公共预算教育事业经费可衡量高等教育办学经费保障度。因此,高等教育发展资源条件的衡量指标主要有高等学校生均藏书量、生均固定资产值、生均拥有的博士和教授师资数量以及生均一般公共预算教育事业经费支出。高等教育发展资源条件体现“可行能力”中的“要素”水平。相比本科和专科生而言,研究生创新意识和创新能力更强;科研人员人均Ramp;D经费越多,科研条件越好;专利授权量和公开发表的科技论文数可衡量高等教育机构创新活动产出情况。因此,高等教育创新发展的衡量指标主要有在校研究生占比、高校Ramp;D人均当量、专职教师人均Ramp;D经费、专职教师人均三种专利(发明专利、实用新型专利和外观专利)授权量以及专职教师公开发表科研论文数。生师比可体现高等教育机构师生数量协调度;各类和各层次高校的占比直接反映办学层次多元化与办学类型多样化水平。因此,高等教育协调发展可用高等学校生师比,普通高校、成人教育以及网络本专科学生占比,民办高校与成人高校占比等指标来衡量。外国留学生数量可直观反映高等教育办学开放程度,教师在国际期刊上发表论文数则可体现教师科研工作的国际化水平。因此,高等教育开放发展可用外国来华留学生占比、教师发表的三大刊(《自然》、《科学》和《细胞》)论文数量等指标来衡量。高等教育创新发展、协调发展和开放发展共同表征“可行能力”中的“能力”水平。普通高校数量、在校大学生数量、省会城市高等学校比重以及人才培养、科研成果和社会服务水平等能直观反映高等教育共享程度,因此,高等教育共享发展可用每百万人拥有普通高校数量、每十万人口在校大学生数以及高等教育资源分布均等化等指标来评估。高等教育共享发展反映“可行能力”中的“功能”水平。结合前文对高等教育高质量发展内涵的探讨,借鉴黄榕等的研究成果[18],并基于数据可获得性原则,本文构建了高等教育高质量发展水平评价指标体系,见表1。

(三)重庆市高等教育高质量发展水平测度方法与数据来源

1.测度方法

现有相关研究文献对高质量发展状态的量化一般是通过综合的评价指标体系来实现的,学界主要采用相对指数法、熵值法、熵权TOPSIS法、指数法、层次分析法以及因子分析法等方法对中国高质量发展水平进行测度与评估。由于在指标权重赋权方面具有客观性,改进熵权法(improved entropy method)目前已广泛运用于社会经济研究领域,其基本思路为根据指标变异性的大小来进行客观赋权。本文采用改进熵权法对高等教育高质量发展水平进行测度。改进熵权法评价模型如下。

(1)指标设定。设有K个省份、n个年份、m个指标,则Xθij为第θ年省份i的第j个指标值。

(2)对指标进行标准化处理。由于各指标单位各不相同,需对所有指标进行标准化处理,将指标转换到0~1之间;为了避免计算的熵值在取对数时出现负数,本文统一对标准化数据作加1处理。

正向指标标准化:X′θij=[Xθij-min(Xθij)]/[max(Xθij)-min(Xθij)]+1

反向指标标准化:X′θij=[max(Xθij)-Xθij]/[max(Xθij)-min(Xθij)]+1

(3)计算各指标的信息熵。用Yθij表示指标权重,则Yθij=X′θij/∑θ∑iX′θij。根据信息熵的定义,第j项指标的信息熵为:Sj=-r∑θ∑iYijln(Yθij),r=ln(kn)。计算第j项指标的差异系数Gj=1-Sj,数据差异越大,权重越大。

(4)计算各指标的权重。根据信息熵的计算公式,计算出各指标的权重:Wj=Gj/∑jGj。计算评价对象综合指数得分:Hθi=∑j(WjX′θij)。

需要说明的是,统计指标有正向、负向和适度指标之分。其中,适度指标是指某项指标数值太高或者太低都不好,而应居于合适度量范围之内。本文研究认为,“协调发展”的所有子指标以及“共享发展”中的“省会城市普通高校占比”均属于适度指标。由于各指标单位各不相同,需对所有指标进行标准化处理,本文将所有指标转换到0~1之间,而且统一对标准化数据作加1处理以避免计算的熵值在取对数时出现负数的问题。正向指标标准化:

Xθij=[xθij-min(xθij)]/[max(xθij)-min(xθij)]+1[JY](1)

反向指标标准化:

Xθij=[max(xθij)-xθij]/[max(xθij)-min(xθij)]+1[JY](2)

适度指标标准化:设给定的最优适度区间为[X0θij,X*θij],X′θij为无法容忍下限,X″θij为无法容忍上限。

Xθij=[JB({]1-(X0θij-Xθij)/(X0θij-X′θij) (X′θij≤Xθij<X0θij)"" 1"""" (X0θij≤Xθij≤X*θij)1-(X0θij-X*θij)/(X′θij-X*θij) (X*θij<Xθij≤X″θij)"0"" (Xθij<X′θij或者Xθij>X″θij)(3)

2.数据来源

1997年,重庆成为与北京、天津和上海并列的第四个直辖市,拥有较高的经济政治地位;在长江经济带发展战略中,重庆是长江上游重要的核心城市;重庆还是中国西部金融中心和国家中心城市,在成渝地区双城经济圈建设、新一轮西部大开发以及构建新发展格局中肩负着重要的时代使命。因此,为了考察不同方位下的重庆高等教育发展质量水平,本研究选取直辖市、长江经济带以及西部地区教育强省为考察对象,即以重庆、北京、天津、上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川、陕西12省(市)1998—2023年相关数据为样本,重点考察重庆高等教育高质量发展水平及其演变趋势,并将其与其他11个省市进行多维度的横向比较分析。本研究数据来源主要有1999—2023年的《中国统计年鉴》、各省(市)统计年鉴、《中国教育统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国财政统计年鉴》、中国教育部以及各省(市)教委(厅)网站统计数据、EPS数据平台、前瞻数据库的相关数据。

(四)重庆市高等教育高质量发展水平测度结果及比较分析

1.重庆市及相关省市高等教育高质量发展指数

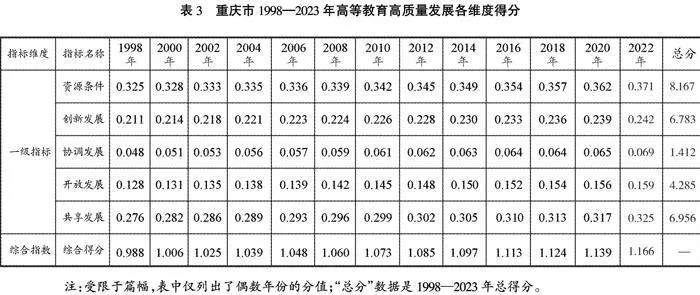

本文利用改进熵值法测算出重庆、北京等12省市1998—2023年历年的高等教育发展质量水平指数,并按指数均值进行排名,具体结果如表2、表3所示。

从表2可看出,在1998—2023年的25年时间里,重庆高等教育高质量发展指数逐步提升,从0.988提高到1.148,提高了0.160。自1997年成为直辖市以来,特别是进入21世纪第二个十年以来,重庆市委、市政府高度重视发展教育事业,“深化教育改革”和“提升教育质量”成了历届重庆市政府工作报告中的高频词,重庆高等教育也因此获得了长足发展,在规模体量和发展质量方面均取得了巨大进步。然而,从不同方位与其他相关省市进行横向比较就会发现,重庆市高等教育质量水平明显滞后。具体表现在,第一,从1998年至2023年间的高质量指数均值来看,在12个省市中,重庆市高等教育高质量发展指数最低,排在倒数第1位。第二,从直辖市维度来看,重庆市高等教育高质量发展水平远远落后于北京、上海以及天津,分别相差0.518、0.310和0.178。第三,从长江经济带来看,重庆市高等教育高质量发展水平也较为逊色,排名倒数第1位,难以在推进长江经济带高质量发展中发挥示范作用。第四,与西部地区教育强省相比,重庆市高等教育也明显落后于四川和陕西两省, 与《重庆市加快推进教育现代化实施方案(2020—2022)》提出的“到2022年教育综合实力处于西部前列”的发展目标尚有一定距离。第五,从提升幅度来看,1998年至2023年间,重庆市高等教育高质量发展指数增加值(0.160)低于北京(0.333)、上海(0.221)、陕西(0.240)、四川(0.170)。总之,从不同角度比较可看出,尽管直辖以来重庆市高等教育发展迅速,但其质量水平依旧偏低,距离建成教育强市的目标尚有不小差距,目前既不能有力支撑重庆市发挥“三个作用”,又与重庆“国家中心城市”的地位不相匹配。

从表3可看出,从重庆市高等教育高质量发展各维度来看,按照对高质量发展综合指数的贡献度,1998—2023年资源条件得分最高(8.167),对高质量发展贡献度最大,其次是共享发展(6.956)和创新发展(6.783),然后是开放发展(4.285),贡献度最低的是协调发展(1.412),而且开放发展与协调发展两个维度的得分与其他几个维度相差较多。因此,整体上讲,协调发展和开放发展是重庆市高等教育高质量发展亟须补齐的两个最大短板。

2.重庆市高等教育发展质量与其他相关省市的多维比较分析

从高等教育资源条件来看(见表4),得分由高到低依次是北京、上海、江苏、浙江、天津、陕西、湖北、四川、安徽、江西、湖南和重庆,重庆与北京、上海分别相差1.819和1.208。从资源条件的5个二级指标来看,重庆高等学校生均藏书量(0.008万册)低于12省市的均值(0.012万册),生均固定资产值(7.472万元)低于12省市的均值(9.391万元),生均拥有博士学历师资(0.011人)低于12省市的均值(0.020人),生均拥有教授师资(0.006人)低于12省市的均值(0.010人)、生均一般公共预算教育事业经费支出(14"450万元)低于12省市的均值(20 690万元)。可看出,尽管直辖以来重庆高等教育资源条件改善幅度较大,但相较于其他省市仍处于较低水平。换言之,从“要素”水平角度衡量,重庆市高等教育的“办学基础”亟须进一步强化。

从高等教育创新发展维度看(见表4),得分由高到低依次是北京、上海、江苏、浙江、陕西、天津、湖北、四川、安徽、湖南、江西和重庆,重庆与得分前两名的北京和上海分别相差1.504和1.098,重庆市高等教育创新发展水平偏低。从创新发展维度的5个二级指标来看,重庆在校研究生占比(0.081)、普通高校Ramp;D人均当量(8 469人年)、普通高校专职教师人均Ramp;D经费(6.226万元)、高校教师人均三种专利授权量(0.089件)以及普通高校专职教师人均公开发表的科研论文(0.808篇),均落后于12省市的平均值(1.525、17 264人年、10.369万元、0.118件和0.988篇)。在创新发展方面重庆全面滞后,与《重庆教育现代化2035》所提出的“创新发展”目标仍有不小距离。从高等教育协调发展维度看(见表4),得分由高到低依次是北京、上海、江苏、浙江、天津、陕西、四川、湖北、安徽、湖南、江西和重庆,重庆市与得分前两名的北京和上海分别相差0.489和0.424。从协调发展维度的4个主要二级指标来看, 重庆市高校生师比(19.263)高于12省市均值(17.781),成人高等教育在校学生比(0.119)略低于12省市均值(0.152), 民办高校比重(0.088)低于12省市均值(0.188), 专科(高职)高校比重(0.561)高于12省市均值(0.090)。因此, 在协调发展方面重庆市高等教育也亟待提高。

从高等教育开放发展维度看(见表4),得分由高到低依次是北京、上海、江苏、浙江、陕西、天津、湖北、四川、安徽、江西、湖南和重庆,重庆市与得分前两名的北京和上海分别相差0.865和0.628。从开放发展2个二级指标来看,重庆市外国来华留学生占比(0.006)和高校教师在国外期刊发表论文人均篇数(0.273篇)低于12省市平均水平(0.017和0.298篇)。因此,从目前看来,重庆市高等教育开放发展水平距离《重庆教育现代化2035》提出的“构筑教育开放高地”目标差距较大,仍需要大力提升开放发展水平。从高等教育共享发展维度看(见表4),得分由高到低依次是北京、上海、江苏、浙江、天津、陕西、湖北、四川、安徽、江西、湖南和重庆,重庆市与得分前两名的北京和上海分别相差1.409和0.896,重庆市依然垫底。从共享发展的3个二级指标来看,重庆市每百万人口拥有的高校数量(2.064个)低于12省市均值(2.300个),每十万人口在校大学生数量(3 006人)略高于12省市均值(2 784人),普通高校省会城市集中度(0.900)远高于12省市均值(0.657)。因此,在共享发展方面重庆仍然落后于其他省市。“共建共享”是《重庆教育现代化2035》提出的重庆推进教育现代化的基本理念,也是重庆高等教育高质量发展路径的基本遵循。因此,今后重庆高等教育务必更加重视提升共享发展水平。从北京、天津、上海和重庆四个直辖市来看(见表5),1998—2023年高等教育高质量发展水平最高的是北京(1.591),其次是上海(1.383)和天津(1.251),排在最后的是重庆(1.073)。从高等教育高质量发展成长性维度比较,1998—2023年北京、上海、天津和重庆分别提升了0.333、0.221、0.132和0.160,重庆市高等教育高质量发展水平提升幅度排在4个直辖市的第三位。可见,重庆市高等教育质量水平与其直辖市身份的匹配度也偏低。

三、重庆市高等教育高质量发展的影响因素

高等教育高质量发展的影响因素错综复杂。厘清重庆高等教育高质量发展的影响因素,探究各因素影响高等教育质量的作用机理,并实证分析各因素的作用方向与大小,有利于探索重庆市高等教育质量提升的具体路径。学界已有研究成果表明,经济发展水平、城镇化发展、城乡协调发展、居民教育文化支出、教育行业工资水平等都是影响教育发展质量的重要因素。产业结构转型升级是经济高质量发展的重要路径,同时又是高等教育高质量发展的助推器。高等教育服务经济社会是落实“四个服务”的重要举措,其与经济发展的耦合协调度既是影响自身发展质量的重要因素,又是衡量自身发展质量的重要标尺。2021年,《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》明确提出,在未来15年内加快产业转型升级,建成现代化经济体系②。基于此,本文将重点考察产业结构转型升级和高等教育与经济发展耦合度对重庆高等教育发展质量的影响。

(一)各因素影响高等教育发展质量的作用机理

产业结构转型与高等教育发展质量密不可分。例如,1960—1990年日本产业结构的转变影响了就业结构和人才需求结构,从而对高等教育的发展提出新要求[27];产业结构变化通过居民预期收入变化影响了美国高等教育结构的演进变化[28]。耿孟茹、田浩然研究认为,产业结构能决定哪些人力资本被市场吸纳,从而对高等教育人才培养发挥积极的导向作用[29]。国际国内经验业已表明,产业结构演进升级对高等教育办学层次结构和专业结构设置提出了更高的要求,从而倒逼高等教育不断提升质量。由此,提出假设H1:产业结构越高级化,高等教育发展质量越高。《重庆教育现代化2035》提出,到2035年,教育服务经济社会发展的贡献度明显增加。提升教育服务经济社会发展的贡献度,关键在于提升教育发展质量与经济发展质量的耦合度,经济高质量发展牵引教育质量提升,教育高质量发展促进经济质量提升。高等教育是教育行业的龙头,它与经济发展质量的耦合协调将助推高等教育自身提升质量水平。由此,提出假设H2:高等教育与经济社会发展耦合度越高,高等教育发展质量越高。

经济发展为教育提供必要的物质基础,决定教育发展的规模、数量与速度[30]。通常说来,经济发展水平越高,地方政府高等教育财政预算支出也就越多,从而越有利于提高高等教育发展质量。高水平的师资队伍是教育高质量发展的前提与保障。师资队伍的从业意愿和敬业程度对教育质量有着极其重要的影响,而工资收入水平是教师从业意愿和敬业程度的重要影响因素。城镇化的集聚效应为高等教育规模发展提供了物质基础[31],提高了市民化的农村人口接受高等教育的意愿[32]。此外,城乡居民经济收入差距越小,受教育机会越均等,高等教育共享发展水平也就越高;城乡居民家庭教育支出越多,越有利于提升高等教育质量。由此,提出假设H3:经济发展、城镇化、家庭教育支出、教育行业待遇水平以及城乡协调发展水平越高,高等教育发展质量越高。

(二)重庆市高等教育发展质量影响因素的实证分析

1.模型设定与变量表示

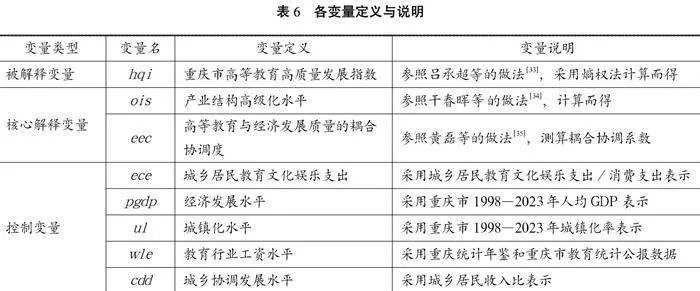

为了分析前述各因素对重庆高等教育高质量发展的实际影响,本文拟建立一个以重庆高等教育高质量发展指数为被解释变量,以重庆产业结构高级化水平和高等教育与经济发展质量耦合协调度为核心解释变量,以经济发展水平、城镇化水平、教育行业工资水平、居民教育文化娱乐支出以及城乡协调发展程度为控制变量的计量模型。各变量说明见表6。

进一步地,上述这些因素除了影响即期的高等教育质量,而且由于这些因素对教育质量的影响不可能是一次性和立竿见影的,还具有滞后效应。因此,本文建立分布滞后回归模型来分析上述各核心解释变量和控制变量对于重庆市高等教育高质量发展的实际影响。

hqit=α+∑ki=0βiZt-i+∑ki=0γiUt+di+ti+εit(4)

在式(4)中,hqit表示t时期的重庆市高等教育高质量发展指数;βi反映的是各核心解释变量对于重庆市高等教育高质量发展的影响程度;Zt-i为两个核心解释变量,包括产业结构高级化水平ois和高等教育与经济高质量发展的耦合系数eec;γi为各控制变量对重庆市高等教育高质量发展的影响,Ut为一组控制变量,包括经济发展水平pgdp、城镇化水平ul、教育行业工资水平wle、城乡居民人均教育文化娱乐支出ece、城乡协调发展水平cdd;d为个体效应,t为时间效应,εit为t时期的回归残差项。式(4)中i=0~k,可以反映从t-k到t各个时期各因素对高等教育高质量发展的影响,从而揭示其滞后效应。需要指出的是,由于经济发展水平、城镇化水平、城乡居民教育文化支出、教育行业工资水平以及城乡居民收入比对高等教育质量变动也可能存在滞后效应,但这些因素不是本文关注重点,将作为控制变量处理,所以在模型中并未引入它们的滞后项。同时,为了保持所有数据量纲基本相当,本文将对pgdp和wle两个变量进行对数化处理。

2.模型估计方法与数据来源

针对分布滞后模型的估计,学者常采用经验加权估计法、考伊克法和阿尔蒙法等方法来修正使用最小二乘法时可能产生的诸如自由度不足、多重共线性以及滞后长度难以确定等问题。其中,阿尔蒙法是由阿尔蒙(Almon S)于1965年提出的,其基本原理是在分布滞后长度已知的情况下,把滞后项系数看成是相应滞后期的函数[36]。阿尔蒙法的优势在于其能有效克服多重共线性问题。本文借鉴罗富民的做法[37],采用阿尔蒙法对分布滞后模型进行估计。本部分所用的重庆市高等教育高质量发展指数为前文计算结果;两个核心解释变量分别参考吕承超、干春晖、黄磊等的做法[33-35]测算而得③;其余各变量数据以及计算各变量所需原始数据来源于历年《重庆统计年鉴》《重庆教育年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国人口统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国财政统计年鉴》,中国教育部、重庆市教委网站统计数据、EPS数据平台以及前瞻数据库的相关数据。各个变量的描述性统计分析结果见表7。

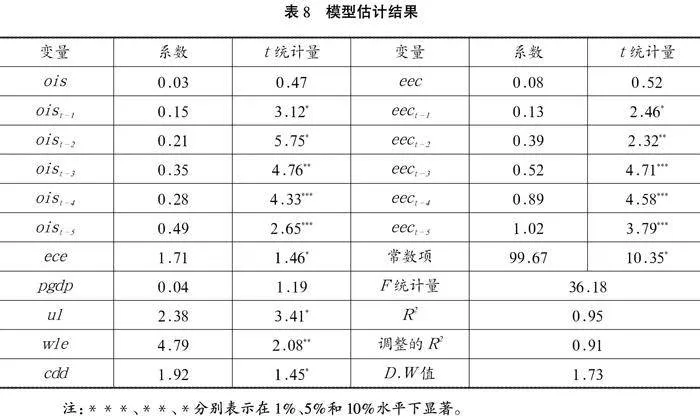

3.实证结果及分析

在进行正式回归分析之前,为了避免伪回归问题,使用Eviews 13.0软件,分别采用ADF法和Johansen协整检验对模型中的相关变量进行平稳性检验和协整关系检验。检验结果表明,回归模型中各变量之间存在唯一协整关系,可以进一步通过分布滞后模型分析两个核心解释变量对重庆市高等教育高质量发展的影响。同时,本文还使用Eviews 13.0确定滞后期k和阿尔蒙多项式次数m。根据罗素(Russell D)等的建议,可以先从一个很大的k值开始,然后观察模型的拟合优度,看是否随着k的减少而恶化[38],并根据AIC和SC准则来确定m的取值。本文从滞后期k=6,阿尔蒙多项式次数m=3开始进行试验,最终发现当滞后期k=5、阿尔蒙多项式次数m=3时,分布滞后模型拟合优度较好。因此,本文选择滞后期和多项式次数分别为6和3,对分布滞后模型进行回归。模型估计结果见表8所示。

从表8可看出,首先,产业结构优化升级虽然对于当期重庆市高等教育质量的作用并不明显,但是其滞后效应显著,特别是滞后4期和5期对于重庆市高等教育质量的影响较大。这充分表明,在较长时间内产业结构转型升级的效应开始释放,逐渐发挥出牵引高校优化专业结构、倒逼高校创新人才培养模式、推动高校调整办学定位、促进学生提升综合素质等积极作用。长期以来,重庆市着力提高制造业核心竞争力、大力发展数字经济、推动服务业高质量发展,产业结构不断优化与升级,从而也有力推动了重庆市高校办学质量的提升。

其次,随着时间的推移,高等教育与社会发展的耦合度对重庆市高等教育发展质量的影响也日益显著,从滞后3期开始,其对于高等教育质量的提升效应较为明显。培养人才和服务社会是高等教育的两大功能,高等教育与经济社会发展的耦合度及其对经济社会的贡献度是衡量高等教育质量高低的重要标尺。近年来,重庆市高等教育紧扣地方经济发展对人才的需求,调适办学定位、优化专业结构、提升人才培养与社会需求的匹配度,从而促进了自身质量的提升。

再次,城镇化、居民教育文化支出、教育行业工资水平、城乡居民收入比等对高等教育质量变动也具有一定的积极作用。尤其是教师工资水平对重庆市高等教育质量提升具有明显的促进作用。经验也告诉我们,教师待遇水平较高的省市,诸如北京、天津、上海、江苏和浙江等,无一例外地其高等教育质量也较高。然而值得注意的是,经济发展水平对于重庆市高等教育质量提升的助推作用并不明显。这表明,尽管重庆市经济发展在全国一直处于较高水平,但其对高等教育高质量发展的支撑作用亟待提升。

四、重庆市高等教育高质量发展的路径

加快推进重庆市高等教育高质量发展,既是贯彻落实习近平总书记对重庆发展的殷殷嘱托,主动对接积极参与“一带一路”、长江经济带建设、新一轮西部大开发以及成渝地区双城经济圈等国家重大战略的客观要求,又是实现重庆市“十四五”规划和2035年远景目标的重要抓手。本文认为,应从以下几方面着手提升重庆市高等教育质量水平。

(一)内培外引优质资源,优化空间布局

以“双一流”建设为牵引,重点建设入选的“双一流”高校和“双一流”学科,强力支持西南政法大学、重庆医科大学、重庆邮电大学、重庆交通大学以及重庆理工大学等高校冲刺下一轮“双一流”高校或“双一流”学科;以西部(重庆)科学城建设为契机,引进更多国际国内知名院校落户重庆;抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,充分利用双城经济圈高校联盟平台,推动人才流动与科教资源共建共享,联合培养基础学科拔尖人才,协同推进川渝高等教育高质量发展。尽快落实《重庆教育现代化2035》和《重庆市高等教育事业发展“十四五”规划(2021—2025年)》等文件精神,借力“推动中心城区瘦身健体”区域协调发展战略,实施渝东南、渝东北地区高等教育扶持计划。在建设用地、办学资质、资金筹措、税收减免、招生计划等方面支持高等院校在渝东南和渝东北有条件的区县布局分校或分院,合理配置“一区两群”的高等教育资源,持续推进中心城区部分高等教育职能向渝东南和渝东北有序疏解,促进全市高等教育协调与共享发展。

(二)优化办学层次结构,推动分类发展

推动职业技术类专科学校办学层次提档升级,支持条件成熟的专科学校转设为本科院校;逐步提高高等职业教育比重,推进职业教育“双高”建设;扶持成人教育、网络本专科以及民间办学,完善更加多元互动的学习服务平台。全面落实研究生教育提升工程,切实提高研究生教育数量和质量,推动创新发展。推动高等教育分类发展,支持以培育创新型人才为主并拥有“双一流”学科的重庆大学和西南大学建设高水平研究型大学;支持西南政法大学、重庆医科大学等特色优势鲜明的市属高校建设高水平特色大学;紧扣重庆市产业结构转型升级的现实需求,支持重庆工商大学、重庆师范大学等市属高校创建高水平应用型大学,支持重庆电子工程职业学院、重庆工业职业技术学院等入选“双高计划”的市属高校建设高水平技能型大学。

(三)优化人才培养结构,实现协同发展

紧扣重庆产业转型升级大趋势,以人才需求为导向,优化人才培养结构,提高人才培养与经济发展契合度与匹配度。开展专业监测、评价、预警和调整,引导高等学校对就业率较低、社会需求较小的学科专业进行调整或减少招生规模,新增契合重庆国家中心城市和“两点”定位、服务“两地”“两高”目标以及“一带一路”和双循环战略的高精尖专业。加快培养理工农医类专业紧缺人才,支持部属高校在机械工程、电气工程、土木工程以及生物医药等方面发挥优势,支持市属高校发挥在医药卫生、电子信息、材料化工、装备制造以及农林科学等方面的优势,支持部分高职院校深度联合行业企业培养实验室高级技工等复合型工程人才,持续增强高等教育服务经济社会发展的能力。推动市属高校整合与共享办学资源,强化优势特色,抱团高质量发展。推动双城经济圈高校联盟建设,支持联盟成员高校汇聚校内外资源,创新协同育人模式,结对共建“双一流”学科。

(四)改善办学条件,推进开放发展

贯彻实施高等教育强市战略,加大高等教育财政投入力度,拓宽高等教育融资渠道,着力改善高等教育办学条件。借鉴成都、西安和武汉等地的成功经验,继续实施人才“梧桐计划”,大力吸引高层次优秀人才来渝工作;构建“近悦远来\"的人才生态,持续提升教师地位待遇,用好留住在渝高层次教育人才。加强与国内外发达地区和发达国家高校深度合作,积极参与全球教育治理,大力吸引优秀外国留学生来渝交流学习,持续拓展重庆市高等教育对外开放的广度与深度。

注释:

①数据来源于《2023年全国教育事业发展统计公报》,参见中华人民共和国教育部网站 http://www.moe.gov.cn/jyb-sjzl/sjzl-fztjgb/202410/t20241024-1159002.html。

②参见重庆市人民政府网站《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202103/t20210301-8953012.html。

③篇幅所限,此处不再赘述具体测算过程。

参考文献:

[1]任保平,李禹墨.新时代我国高质量发展评判体系的构建及其转型路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2018(3):105-113.

[2]刘立军,王开田:高等教育高质量发展的内涵、标准与着力点[J].中国高等教育,2021(9):31-33.

[3]做实“两大定位” 发挥“三个作用” 奋力谱写中国式现代化重庆篇章[EB/OL].(2024-06-07)[2024-09-25].http://cq.people.com.cn/n2/2024/0607/c367697-40871419.html.

[4]中共中央 国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》[EB/OL].(2021-10-21)[2024-09-25].https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/21/content-5643875.htm.

[5]蔡文伯,龚杏玲.我国学前教育高质量发展的多组态路径:基于DPSIR框架的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J].教育与教学研究,2024(4):94-115.

[6]蔡宗模,陈韫春.高等教育质量:概念内涵与质量标准[J].清华大学教育研究,2012(3):14-20.

[7]刘晓.微观权力视角下的高校质量评估:现状、问题及对策[J].教育与教学研究,2024(3):115-128.

[8]张继平,董泽芳. 质量与公平并重:高等教育分流的本质含义及实现机制[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018(2):186-192.

[9]闵维方.教育在促进高质量发展中的战略作用[J].教育与教学研究,2023(2):1-14.

[10]张小波.基于综合评价的研究生教育质量效率指数研究:对“985\"工程一期34所高校的实证分析[J].中国高教研究,2013(9):68-75.

[11]王战军,唐广军.研究生教育质量指数构建研究[J].学位与研究生教育,2017(12):44-49.

[12]陈斌.中国高等教育发展水平省际差异透视:基于高等教育发展指数的证据[J].复旦教育论坛,2016(4):76-82.

[13]邱均平,宋博,王传毅.高等教育质量发展指数的国内外比较研究[J].教育与经济,2019(4):45-51.

[14]吴玉鸣,李建霞.我国区域教育竞争力的实证研究[J].教育与经济,2002(3):15-19.

[15]段仁军,张伟.我国普通高等教育发展水平的全局主成分分析[J].数量统计与管理,2002(6):27-31.

[16]张海英,周志刚,刘星.我国区域高等教育水平的综合评价[J].统计与决策,2013(1):66-69.

[17]王永杰,黄政,王振辉.我国高等教育与区域经济发展的协调性研究[J].西南交通大学学报(社会科学版),2016(2):111-115.

[18]黄榕,丁晓昌.中国高等教育高质量发展水平的测度研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(7):100-113.

[19]赵继,谢寅波.中国高等教育高质量发展的若干问题[J].中国高教研究,2019(11):9-12.

[20]贺祖斌.论高等教育高质量发展的十大要点[J].高校教育管理,2020(5):42-48.

[21]江作军,徐正兴.应用型大学高质量发展的评价范畴与实施路径[J].国家教育行政学院学报,2020(6):75-81.

[22]郭月兰,汪霞.研究生教育现代化的中国维度:内涵、特征与走向[J].研究生教育研究,2019(6):21-25.

[23]刘自团,彭华安.“双一流\"建设高校教学质量现状及影响因素研究:基于江苏省15所高校的调查与分析[J].中国高教研究,2020(8):23-29.

[24]彭青.高等教育高质量发展的本质含义与实现机制[J].南通大学学报(社会科学版),2019(4):133-140.

[25]陈斌.高等教育高质量发展:价值意蕴、现实境遇和推进策略[J].重庆高教研究,2022(1):34-45.

[26]叶初升,李慧.以发展看经济增长质量:概念、测度方法与实证分析:一种发展经济学的微观视角[J].经济理论与经济管理,2014(12):17-34.

[27]姜金秋,杜育红.日本产业结构升级对高教结构改革的影响及启示[J].国家教育行政学院学报,2012(11):86-90.

[28]王燕,崔永涛,魏鹏飞.美国产业结构变迁对高等教育结构的影响:基于预期收入的角度[J].教育与经济,2016(2):74-81.

[29]耿孟茹,田浩然. 高等教育与产业结构耦合协调及其经济效应:基于省级面板数据和空间杜宾模型的实证分析[J].重庆高教研究,2022(3):64-78.

[30]赵岩,谭向阳:中国高等教育高质量发展的动力机制研究[J].中国高等教育,2018(Z3):35-37.

[31]张臻汉.高等教育与城市化的关系研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2013(6):154-159.

[32]吕健.城市化推动中国高等教育发展了吗?[J].上海经济研究,2016(4):74-84.

[33]吕承超,崔悦.中国高质量发展地区差距及时空收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2020(9):62-79.

[34]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2021(5):4-16,31.

[35]黄磊,吴传清.长江经济带生态环境绩效评估及其提升方略[J].改革,2018(7):116-126.

[36]ALMON S.The Distributed Lag between Capital Appropriations Expenditure[J].Econometrica,1965(1):178-196.

[37]罗富民.城镇化发展对农业供给侧结构变动的影响:基于分布滞后模型的实证[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(2):52-59,132.

[38]RUSSELL D,JAMES G.MacKinnon,Estimation and Inference in Econometrics[M].London:Oxford University Press,1993:675-676.

(责任编辑:陈明慧)

Highquality Development of Higher Education in Chongqing:Level Measurement,Influencing Factors and Its Improving Path

GOU Xingchao

(School of Finance and Economics, Yangtze Normal University, Chongqing, 408100, China)

Abstract:The highquality development of higher education is the key to the highquality development of Chongqing′s economy and society.This study constructs a higher education quality assessment index system,uses the improved entropy method to measure the higher education quality level of Chongqing"and related provinces and cities during 1998-2023,comparatively analyzes the gap between the higher education quality of Chongqing and other provinces and cities,and empirically analyzes the influencing factors of the highquality development of higher education in Chongqing.It is found that the higher education in"Chongqing is at a low level in terms of resource conditions,innovative development,coordinated development,open development and shared development,laggingbehind the other three municipalities,the Yangtze River Economic Belt and relevant provinces and cities in the west.It is urgent to increase financial support"to improve the educational conditions,to optimize the spatial layout and educational hierarchy,to optimize the structure of talent training and expand the level of opening to the outside world to improve the overall quality.

Key words:higher education;highquality development;influencing factors;improving path

*基金项目:重庆市教育科学规划重点课题“重庆市高等教育高质量发展:理论分析、水平测度与提升路径研究\"(编号:2021-GX-030);重庆市教育科学规划课题“成渝双城经济圈高校创新创业教育生态圈建设及协同机制研究\"(编号:2021-GX-029)。

作者简介:苟兴朝,男,长江师范学院财经学院教授,博士。研究方向:高等教育高质量发展。

引用格式:苟兴朝.重庆市高等教育高质量发展:水平测度、影响因素及其提升路径[J].教育与教学研究,2025(1):92-110.

Citation format:GOU Xingchao.Highquality Development of"Higher Education in Chongqing:Level Measurement,Influencing Factors and Its Improving Path[J].Education and Teaching Research,2025(1):92-110.