“双碳”愿景下给排水管网工程课程思政建设探讨

摘"要:给排水管网工程作为高等院校环境工程专业的必修课程,是我国城市化建设的重要基础课程。为达成碳达峰、碳中和的目标,环境工程专业人才需要更深入理解双碳内涵并提升专业技术能力。该文探讨给排水管网工程教学的“双碳”愿景思政育人的方法和途径。通过对学生思想引领、观念塑造、知识获取和能力提升,增进学生对“双碳”目标的认同感和责任感,助力“双碳”目标顺利达成。

关键词:给排水管网工程;“双碳”;课程思政;教学改革;人才培养

中图分类号:G641"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)02-0022-05

Abstract:\"WaterSupplyandDrainagePipelineEngineering\"isamaincourseforallkindsofenvironmentalrelatedmajorinthehighereducationinstitutions.ItisalsoveryimportantforChina'surbanizationconstruction.Inordertoachievethedual-carbongoalof\"carbonpeak,carbonneutral\",studentsinmajorofenvironmentalengineeringneedtohaveadeeperunderstandingoftheconnotationofdualcarbonandstrengthentheirpracticeability.Thispaperdiscussesthemethodsandapproachesofideologicalandpoliticaleducationintheclassofwatersupplyanddrainagepipelineengineeringunderthevisionof\"doublecarbon\".Students'senseofidentityandresponsibilityforthe\"doublecarbon\"goalcouldbeenhancedthroughtheideologicalguidance,conceptshaping,knowledgeacquisitionandabilityimprovement.Thisishelpfulforourcountrytosuccessfullyachievethe\"doublecarbon\"goal.

Keywords:watersupplyanddrainagepipelineengineering;visionofdoublecarbon;curriculumideologyandpolitics;teachingreform;talentcultivation

给排水管网工程是高等院校环境类专业的重要基础课程之一,课程内容覆盖排水管网工程、给水管网工程、雨水管网工程和水泵与泵站工程等,具有很强的理论性、实践性和应用性。2020年9月22日,习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上进一步强调“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。我国将二氧化碳(CO2)净零排放作为降低碳排放量的重点工作[1-2],要求企业或个人直接或间接产生的CO2或温室气体排放总量,通过节能减排、植树造林等途径进行移除或抵消,达到相对净零排放[3]。“双碳”目标的提出彰显了大国担当,成为了我国绿色低碳发展的新目标和新要求[4-5]。然而,大学生对“双碳”缺乏充足的认识,尚未形成责任感和使命感。因此,加强环境工程专业人才培养过程中的“双碳”愿景思政建设尤为重要。给排水管网工程与“双碳”愿景、生态文明建设、绿色发展理念、污染防治攻坚战等国家战略密切相关。作者将基于“双碳”愿景的内涵和意义,探讨给排水管网工程在“双碳”愿景下课程思政方面的教学路径和践行方法。

一"给排水管网工程的课程目标

中山大学环境科学与工程学院将给排水管网工程设置为环境工程专业必修课,54学时,3学分。教学团队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以培养“德才兼备的创新人、领袖气质的工程人、家国情怀的中国人”为人才培养目标,提出“思想引领、知行合一、创新驱动、实干担当”的教学理念,力图培养具有生态文明思想传承能力、思辨及创新能力、工程设计及实践能力的环境工程新工科应用型人才。具体目标如下:①使学生牢固掌握给排水管网的基本原理、设计原则和方法,一般掌握给排水管网设计中涉及的管路附属设备、构筑物等的设计,一般了解雨水管路的设计原理和方法。②以课堂教授与课程设计、前沿技术讨论、虚拟仿真训练、管网和水务科技公司实践、科研创新项目等多元浸润教学模式,培养学生自主学习能力,提高实践和创新能力。③使学生充分认识到解决河流污染问题、雨水洪涝灾害等对我国乃至国际的重要意义,树立实现“绿水青山就是金山银山”的职业信念,在生态环境领域为实现中华民族的伟大复兴提供技术支撑。

二"给排水管网工程的“双碳”理念根植的重要性

给排水管道是城市的“血管”,关乎到社会经济发展和人们身体健康。给排水管网工程是城市化建设的重要基础,也是城市社会经济发展和安全运行的重要保障,与我国社会主义经济建设、“双碳”目标达成密不可分。但是,高等院校本科教育中往往存在“重智育轻德育”的问题,仅重视基础原理和工艺方案教学,而忽视了对学生理想信念的根植。学生对“双碳”缺乏充足的认识,没有深度理解给排水管网建设对新时代社会主义建设的重要性和必要性,缺乏职业认同感和职业责任感和使命感。因此,在讲懂、讲深、讲透给排水管网设计原理、设计逻辑和设计步骤的基础上,更要深入挖掘给排水管网工程课程的双碳思想和精神内涵。结合国家需求、行业需求、国际趋势,将理想信念、品德修养、法律意识和爱国情怀等融入给排水管网工程教育教学中,做到理想信念和理论基础同抓共建。

三"给排水管网工程课程的“双碳”思政设计

给排水管网工程课程教研团队在习近平生态文明思想的指导下,注重“双碳”愿景的融入与内化,秉承“厚基础、促融合、重实践、求创新”的人才培养方针,培养学生用历史观、发展观和大局观分析和解决实际工程问题,强化学生对习近平生态文明思想和“双碳”愿景的理解和践行。为了促进学生在德育和素质协同发展,教学组从课堂授课、实习实践和创新研究三个层面进行了“双碳”思政内容设计。

(一)"在授课过程中理解“双碳”愿景

“双碳”愿景要依靠节能减排、绿色技术和可持续发展达成。为了使学生在技术层面了解更多的双碳相关知识,教学组在讲懂、讲深、讲透给排水管网设计原理、设计逻辑和设计步骤的基础上,强化课程内容的更新、完善和外延。具体而言,对给排水管网工程中的新工艺、新标准、新管材、新设备进行持续更新,补充GIS检测系统、智慧管网、智慧城市、海绵城市建设和现代给排水管网运行管理技术等信息化、智慧化教学内容。并且将碳达峰、碳中和的核心内涵和要义与教学内容融合与渗透,包括专业发展简史、经典工程案例、科学家和工程师事迹、优秀企业发展事例、生态文明纪录片和专业前沿技术进展等。从原理与方法、技术与技能、情感与价值观等多个途径润物细无声地深化学生对双碳愿景的理解。下面列举几个典型的双碳思政教学设计进行详细说明。

教学实例①:我国给水体系发展对人类美好生活的贡献。在讲解城市给水工程体系时,讲解习近平总书记提出的“共同营造和谐宜居的人类家园”的重要理念。讲解近年来我国环保事业的进步为人民生活水平提高做出的贡献,例如“南水北调”等国家战略性工程以及“金门跨海输水工程”等案例,让学生认识到国家投入大量的精力、人力和物力来保障城镇居民的供水水质,保障人民喝到放心水、健康水,激发学生的爱国热情和民族自豪感。并且,让学生学会利用辩证的方法看待资源的丰富和有限,培养学生珍惜资源、节能减排的责任感,使学生体会到环境保护科技工作者的职责是保障人类福祉,培养学生生态环境保护专业的使命感。

教学实例②:降低给水管网漏失率对“双碳”目标的重要作用。讲解给水管网漏失对水资源利用的不利影响,在此基础上通过对比我国典型地区的管网漏失率逐年降低情况,让学生认识到通过优化给水系统布局、合理设计、强化漏失监控方法以及新型管材及管道快速堵漏技术的研发能有效缓解或避免给水管网漏损问题,激励学生更好地掌握给水管网规划、优化设计和运行维护的专业知识,增强学生的专业认同感,树立投身给排水管网事业、解决雨水洪涝灾害等环境问题的职业理想。

教学实例③:泵站优化设计,助力节能降碳和双碳愿景达成。给水管网水压依靠水泵站和中途加压泵站保证,水泵的合理选型和优化运行对节能降碳的影响十分显著。如果水泵选型不合理、多泵运行时调配不佳会导致水泵不在高效区运行将会造成能耗的大量浪费,课堂上会通过具体的电耗和能耗计算来让学生理解如何通过优化水泵运行实现低碳供水。并且,管网优化设计、管网运行维护有力能够降低供水系统的水头损失,也是降低水泵运行能耗的有效方法。使学生明晰合理的泵站设计和细致的运行维护不但能够保障居民用水和社会经济发展,也有助于“双碳”愿景的实现。

教学实例④:污水管网系统优化对美丽中国建设和“双碳”愿景的重要性。在讲述污水管网规划、设计和计算的教学环节重点讲述城市水系统中黑臭水体的危害、现状和成因,使学生了解污水管网是我国污水处理中的短板,管网覆盖不足、漏损、客水挤占管网普遍存在,雨水和污水不合理收集导致城市黑臭水体形成,且排水管网问题并非短时间能解决,增加学生的生态环保忧患意识。在此基础上,介绍广州黄岗涌等卓有成效的城镇黑臭水体治理案例,让学生意识到党中央和国家在环境治理方面的决心和力度,提高学生的爱国爱党情怀。并且使学生明白污水管网系统优化需要探索适合本地的管网解决之策,以及多重技术的合理搭配,久久为功才能保障青山绿水和人民美好生活,由此增加学生对污水管网优化建设的使命感和责任感。

教学实例⑤:污水收集后的再生利用是“双碳”目标实现的有效途径。系统讲述污水回收再利用对“双碳”愿景达成的重要性。具体包括,水的回收和利用,我国的人均水资源量极其有限,污水回收和再利用是缓解我国水资源短缺的有力措施。污水回收后深度处理可以回用为景观用水、补给河流和地下水,甚至作为饮用水,能有效解决水资源短缺的现状。资源的回收和利用,污水中含有的氮磷等营养物质可以转化为肥料,尤其是磷作为不可再生资源格外珍贵。污水有效收集能够避免氮磷等进入水体导致富营养化,同时氮磷回收和再利用能带来极高的经济价值。污水中一些有机物和金属离子经提取后变废为宝,也会创造可观的经济价值,这些物质的回用降低了其生产过程中的碳排放。能源的回收和利用,污水处理过程中的剩余污泥在厌氧发酵过程中产生的甲烷是重要的生物能源,其发电量可以实现污水厂能源自给,是污水厂碳中和的重要途径。在教学过程中会降解污水收集和资源再利用的新技术,引导学生明晰污水是资源和能源的宝藏,让学生理解污水有效收集对保护环境和可持续发展的重要作用。

教学实例⑥:海绵城市是雨水管网系统的升级,有助于“双碳”目标达成。在讲述城市雨水管渠设计和计算的教学环节,向学生讲解我国排水工程出现的“城市看海”“道路划船”等多种不正常现象,突出近年来我国许多城市面临的内涝频发、雨水资源大量流失、径流污染等诸多问题。上述问题与城市雨水利用系统不完善、城市地面硬化面积大量增加等有直接关系,且传统雨水系统的快排模式并没有考虑雨水的循环利用。进而,向学生重点阐述习近平总书记提出的建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”的科学性,及其对“双碳”愿景的重要意义。海绵城市以慢排缓释和源头分散为主要的规划设计理念,利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水,减少雨水径流量,减轻暴雨对城市运行的影响,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”。向学生展示美国费城绿色城市计划、德国弗莱堡市扎哈伦广场的雨水花园、我国深圳光明新区的海绵城市建设示范区等实际工程案例,让学生理解海绵城市建设是一项环境友好的雨水利用系统工程,我们只有在遵循自然规律的前提下,因地制宜地提出新型城市防洪方法,才能更好地实现人与自然的和谐共处,更好地实现生态文明建设和“双碳”目标。

(二)"在实习实践中体验“双碳”愿景

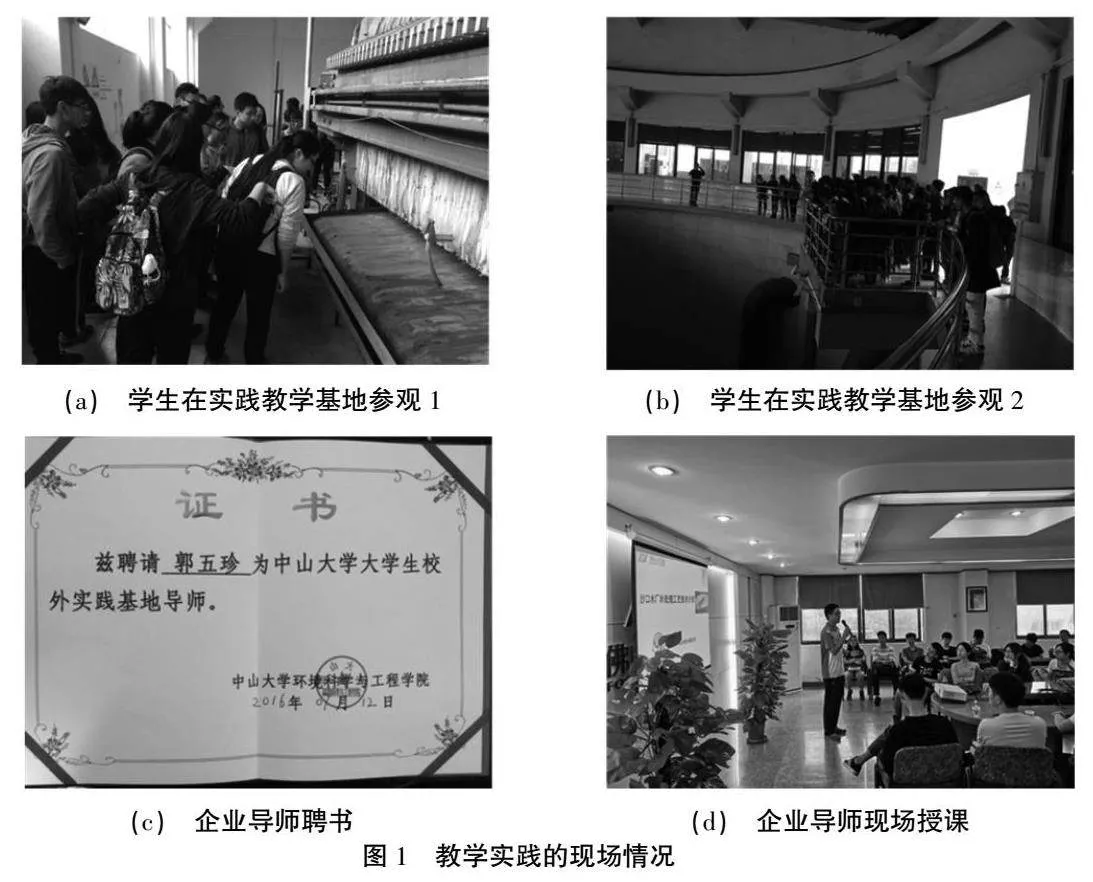

给排水管网工程是一门理论与实践紧密结合的课程,但传统“填鸭式”授课以课堂讲授为主,但由于学生缺乏对实际工程的认知,难以将理论与实际工程相连接,难以形成工程思维。针对这一问题,教学组强化实习实践课程模块建设(图1),将“双碳”愿景和美丽中国建设实践相融合,使学生掌握基础知识的同时,坚定理想信念、树立生态文明观和职业道德观。学生在“学中做”和“做中学”的过程中强化掌握了给排水管网工程基本原理,培养了学生的工匠精神,提高了实践能力,对“双碳”愿景达成具有积极作用。具体包括以下内容。

实践方式①:“第二课堂”教学基地实践。教学组将“教室”建到企业和科研机构,先后与佛山市水业集团有限公司、中山市爱科应用科技有限公司等企业和环保科创公司联合建设了20个适用于给排水管网工程课程的实践基地。实践基地建设目标为提升学生对给排水管网工程的专业理论知识的理解;以创新培养为导向、以应用能力为核心,增强学生的动手能力与适应能力,为中山大学给排水管网工程的创新应用人才培养起到重要作用;以联合开发项目为基础,推动专业应用型人才的培养,提升高校学生的创新精神、实践能力,同时提升企业实力,加强企业后劲,为企业未来发展奠定坚实基础。

具体实施过程为聘请企业人员为校外导师,由校内教师和基地依托单位的校外导师共同指导学生的校外实践教学工作。在实习实践中,由企业导师为学生讲解最新管网技术,学生们参与到与“双碳”目标相关的智慧水务、智慧环境的创新创业实习项目中,通过亲身体验最新的管网工程技术,将理论与实践有机结合。提高了学生参与感和体验感,强化了学生对“双碳”目标下的给排水管网新技术、新工艺、新管理方法的理解与践行能力。

实践方式②:“双碳”愿景主题案例实践。基于教育部生态文明主题案例项目,教学组结合广东省水环境治理项目开展以信宜、中山治水为实例的主题案例教学,指导学生实地调研当地水环境系统和管道排污系统,撰写调研报告。并且指导学生提出解决当地污水收集和优化排水管网系统的项目建议书,解决现有课程教学体系理论与实际工程难以衔接的问题,提高学生的动手能力和思辨能力,强化学生解决实际工程问题的能力。在主题案例实践过程中培养学生形成环保理念和平衡发展意识,提高他们对于“双碳”目标的认同度和参与度。

实践方式③:虚拟仿真/虚拟现实的实践教学。教学组紧密结合信息化、智慧化发展,建设了虚拟仿真教学平台和虚拟仿真实验室(350平方米),包含23个虚拟仿真实验项目,利用虚拟仿真实践模块进行智慧管网、智慧城市建设、智慧水务和厂网河一体化等新理论与新实践内容的学习。具有教学信息发布、实验操作、成果展示、数据收集与分析、师生交流互动和成绩评定等教学全流程功能,实现给排水管网的实训教学,让学生置身于虚拟工程环境,更立体化理解管网工程设计和施工。

实践方式④:管网课程设计实践。教学团队为每位学生设置独立且紧密结合“双碳”愿景和生态文明建设的给排水管网设计任务,强化课程设计的过程管理,学生独立完成设计、计算、绘图、说明书撰写和答辩,使学生将所学的原理在给排水管网设计中得到应用。强化学生对管网设计软件的掌握和应用,培养工程思维和解决工程问题的能力,培养其认真负责的态度和严谨细致的工作作风。

(三)"在创新研习中达成“双碳”愿景

科技创新是实现“双碳”目标的第一动力,人才是科技创新的第一资源。然而,传统教学过程中存在“重基础轻创新”的问题。书本上管网技术和设计原理更新不及时,对新方法、新技术、新理念的介绍和讲解不足,学生的创新性和思辨能力不足,难以意识到科技创新的重要性。目前我国环境工程领域高水平的研究人才相对缺乏,一些关键领域存在“卡脖子”的技术问题,亟需培养给排水管网工程领域的创新性人才。

为了激发环境工程专业学生的科技创新热情,教学团队利用研究性学习、大学生创新创业项目为学生搭建一个健康活跃的创新技术和学术交流平台,培养学生的创新意识,提高他们对瓶颈问题的发掘和解决能力,鼓励青年学生敢于探索和认真严谨的科研精神。基于给排水管网工程原理,鼓励和支持学生开展自主研发管网输配相关的碳排放净零技术、污水和雨水的高能效循环利用技术、零碳能源技术,促进现有技术升级或技术转型。通过创新思维和科研成果推进基于“双碳”愿景达成的教学目标,激发学生对管网工程的科研兴趣和创新热情,形成了环境学科学术卓越人才和应用卓越工程师双向领袖型人才培养体系。

四"给排水管网工程的教学模式

教学团队转变传统单一课堂教学模式,建立了“课堂教学—案例专题—课程设计—课程实践—研究性学习”五位一体的“多元浸润”教学模式。课堂教学方面基于“互联网+”开创智慧教学新模式,借助在线开放课程、微信公众平台、雨课堂等平台,在课堂上进行半翻转课堂教学。具体来说,通过“课前预习—课堂案例分析—课后扩展阅读”过程式教学方法,理论课前学生通过微信公众平台或雨课堂阅读相关资料以及学习在线课程,对基本知识点进行主动学习;课堂上,授课教师针对教学内容的重点和难点进行深入解析,借助虚拟仿真模型进行技术原理的可视化讲解,并进行工程案例分析;课后,学生自主开展学科前沿文献阅读,加深对基础理论的理解和应用,这种过程式教学模式激发了学生的学习兴趣,提升了学生学习的主动性,并将理论教学、实践教学和创新教学有机结合,达到学思结合,知行统一。

五"实施成效

给排水管网工程这门专业主干课历经了20余年的建设和深化改革,教学内容得到了更新、完善和外延,教学方法不断完善。本课程是中山大学本科生最受欢迎的课程之一,被认定为广东省线下一流本科课程、中山大学一流本科课程和校级精品课程,累积授课人数达900人次以上。给排水管网工程的双碳愿景思政内容融入,加速和强化了学生对“人和自然和谐共生”的新生态文明观的理解,实习实践教学也有效帮助了学生在创新与实践能力方面的显著提升。自2019年至今,全院学生均参与到创新研究中,本科生获批“大学生创新创业训练计划”项目162项,在国内外大赛获奖29项,本科生参与发表研究论文48篇,深造率由五年前的33%上升到78%。

六"结束语

给排水管网工程作为环境工程本科生的专业必修课,不仅要使学生在知识上有所收获,更要让学生在思想上获得启迪。在“双碳”愿景下,给排水管网的课程内容需要与时俱进,补充和丰富给排水管网的最新科研成果和前沿技术,提升学生实现“双碳”愿景的专业水平。授课过程中更要注重思政元素与教学内容的融合和渗透,多元化“双碳”思政融入有效帮助学生树立为美丽中国建设做出贡献的职业理想。通过实践性学习和研究性学习,强化学生的应用能力和创新意识,提高学生对“双碳”愿景达成使命感和能动性。培养思想坚定、专业自信的环境科学与工程领域青年人才,助力“双碳”愿景顺利达成。

参考文献:

[1]韩立群.碳中和的历史源起、各方立场及发展前景[J].国际研究参考,2021(7):29-36,44.

[2]晏路辉.从联合国气候大会的必要性到减少个人碳足迹[J].世界环境,2020(1):34-35.

[3]吕江涛,张燕.碳达峰、碳中和如何影响中国经济[J].决策探索(上),2021(4):34-35.

[4]王灿,张雅欣.碳中和愿景的实现路径与政策体系[J].中国环境管理,2020(12):60-66.

[5]白永秀,鲁能,李双媛.双碳目标提出的背景、挑战、机遇及实现路径[J].中国经济评论,2021(5):10-13.

基金项目:教育部2021年主题案例征集项目“生态文明理念下的环境科学与工程专业实践教学探索”(ZT-211055804);2022年广东省研究生教育创新计划项目“面向‘生态文明’国家战略需求的环境学科专业学位研究生培养模式的探索与实践”(2022JGXM006)

第一作者简介:张欣然(1986-),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为水污染控制技术。

*通信作者:孙连鹏(1973-),男,汉族,辽宁丹东人,博士,教授,博士研究生导师,环境科学与工程学院院长。研究方向为水污染控制技术。