高质量发展视域下高等教育质量评价实证研究

摘"要:高等教育质量评价是推动高等教育高质量发展的重要途径,该文基于全国高校毕业生抽样调查数据对高等教育质量情况做实证研究。研究结论:一是毕业生对高校提供的学习条件和机会的评价总体较好。二是探索性因子分析(EFA)发现毕业生对院校“教学与专业培养”维度评价得分最高,“就业能力和综合素质培养”维度因子评价得分最低。三是方差分析(ANOVA)发现博士生、非重点高校、文科生和城市背景毕业生对所在院校评价相对较高。基于此,该文提出我国高校应增加专业转换机会、跨学科学习机会;重视应用型技能和综合素质培养;针对不同背景学生进行有针对性的培养等建议,以促进高等教育高质量发展。

关键词:高质量发展;高等教育质量;院校评价;高校毕业生;因子分析;方差分析

中图分类号:G640"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)02-0018-05

Abstract:Thequalityevaluationofhighereducationisanimportantwaytopromotetheconformaldevelopmentofhighereducation.Basedontheempiricalanalysisofthesamplesurveydataofnationalcollegegraduates,itisfoundthatgraduatesgenerallyhaveagoodevaluationofthelearningconditionsandopportunitiesprovidedbycollegesanduniversities.Exploratoryfactoranalysis(EFA)foundthatthescoreof\"teachingandprofessionaltraining\"wasthehighest,whilethescoreof\"employabilityandcomprehensivequalitytraining\"wasthelowest.AnalysisofVariance(ANOVA)foundthatdoctoralstudents,non-keyuniversities,liberalartsstudents,urbangraduateshaverelativelyhighevaluationofcollegesanduniversities.Basedonthis,thepaperproposesthatChineseuniversitiesshouldincreasethechanceofmajorconversionandinterdisciplinarylearning,attachimportancetothecultivationofappliedskillsandcomprehensivequalityandtargettrainingforstudentsfromdifferentbackgroundsandothersuggestions.

Keywords:connotativedevelopment;thequalityofhighereducation;evaluationofcollegesanduniversities;collegegraduates;factoranalysis;analysisofvariance

习近平总书记在党的二十大报告中提到应“加快建设高质量教育体系”,“十四五”规划和2035年远景目标纲要中也提到了“建设高质量教育体系”。教育部《2021年全国教育事业发展统计公报》中显示,2021年,我国高等教育在学总人数达到4430万人,毛入学率57.8%,高等教育进入了普及化发展阶段。高等教育的质量而非数量问题越来越受到政府和社会的关注,高质量发展要求的背景下,高等教育质量情况值得研究。

教育质量,是高等教育发展的核心问题,也是高等教育普及化的生命线。教育产出的最终结果是通过教育过程而获得了知识、态度和生产力等提升的人,要通过评价和测量人的发展来评估高等教育质量[1]。高校毕业生是高等教育的直接兑现,也是高等教育的产品,用他们对高等教育的评价来评估高等教育质量现状并找到需要改进的部分,最为直接、有效、有意义。本文采用北京大学“全国高校毕业生就业状况抽样调查”数据,对高校毕业生对于院校提供的学习条件和机会的评价情况进行实证分析,以期为提高院校质量和促进高等教育高质量发展提供建议。

一"文献综述

本文将已有文献中关于高等教育质量评价方法归纳为客观和主观两种。客观方法可以从前向、中向和后向三个维度进行考察:前向即是高等教育的投入指标,如财政投入、师资、生源和校舍等,最具代表性的是闵维方等[2]认为可以用质量投入指标来代替学校教育质量,逻辑在于假设投入质量与产出质量之间存在着正相关性。对高等教育质量客观评价的中向维度指的是学生的客观投入度指标,如北京大学教育学院从2006年起组织进行每年一度的“首都高校学生发展状况调查”,旨在调查首都高校学生成长及学习生活的参与程度[3]。清华大学与美国印第安纳大学教育学院合作对“全美大学生学习参与度调查”进行了汉化工作,得到经过文化适应的调查工具NSSE-China并进行了实证研究,结果表明其是信效度良好的调查工具[4]。类似的调查都是通过具体和客观的学生各项学习性投入时间来对高校提供的学习条件和机会进行评价。后向维度指的是高等教育的产品也就是毕业生的相关指标,如毕业生成为社会名流的比例、真实就业情况和发展情况,标准化测试的方式测量得到学生的学习成果等。如全球权威高等教育研究机构英国《泰晤士高等教育》(TimesHigherEducation)通过发布全球大学毕业生就业竞争力排行榜对高等教育研究机构进行了排名[5]。

有人认为客观评价标准存在的主要问题是忽视了学生在高等教育质量评价与保障中的价值,特别是未关注学生的学习过程。教育服务的效果如何,不仅取决于学校教师教学方法和教学水平,还取决于接受教育的学生的主观感受。主观的评价方法主要指的是通过接受高等教育的大学生的评价、满意度以及自我汇报的学习性投入时间情况[6]。无论是国际标准化组织还是世界贸易组织都把教育列入了服务行业,对于受教育者而言,接受教育就是接受一种特殊的服务,高校通过设计教育教学实践来提高受教育者的劳动能力以及其他方面的价值和效用,学生接受教育的过程实质上是教育消费的过程,是自身能力和素质等人力资本增值的过程[7]。

通过文献回顾可以看出,高等教育毕业生院校评价具有导向作用、调控作用、鉴定作用和激励作用[8]。但是,在对高等教育质量的评价研究中,从学生(毕业生)角度进行评价的研究还不多,尤其是如本文采用全国性调查数据进行实证分析的文章更少。

二"毕业生院校评价的描述统计结果

(一)"数据说明

本文采用的是北京大学教育经济研究所“全国高校毕业生就业调查数据”,该数据收集于2019年6月,样本包括了东、中、西部17个省份的33所高校。其中,重点高校(含985、211)高校10所,一般本科院校11所,其他类型院校12所。每所院校根据毕业生学科和学历层次按照一定比例发放问卷500~1000份,样本总数为16571个。

(二)"描述统计结果

问卷中调查毕业生对院校评价情况的问题“院校提供的学习条件和机会”共12个题项,分别调查了毕业生对所在院校提供的通识教育课程(含课程设置与教学质量);专业技能培养;校外实习机会;参与校内社团活动的机会;就业指导;专业转换机会;专业知识学习;跨学科学习;图书馆设施和藏书量;教师队伍整体的教学水平;教学辅助设施与实验、试验或实训条件;参与课题或项目的机会的评价情况。每个题项要求毕业生对所在高校给出“很好”“较好”“一般”“较差”“很差”的评价。

从表1可以看出,12项指标中给出“较好”及以上评价的毕业生占比均超过50%,毕业生对院校评价总体较好。毕业生评价最好的前三项是通识教育课程、专业技能培养和教师队伍整体的教学水平;评分最低的三项是专业转换机会、跨学科学习和校外实习机会。具体来说,通识教育课程、专业技能培养、教师队伍整体的教学水平和专业知识学习,分别有79.2%、74%、72.4%和70.3%的毕业生评价为“较好”和“很好”。专业转换机会、参与课题或项目的机会、跨学科学习和校外实习机会,分别有10.7%、10.7%、10.1%和9.6%的毕业生都给出了“较差”和“很差”的评价,这体现了我国高校整体上对转专业的设置不满足学生的要求,对学生科研能力和跨学科学习能力的培养不足,对学生实习和应用型技能的培养不够的现状。

三"毕业生院校评价的因子分析结果

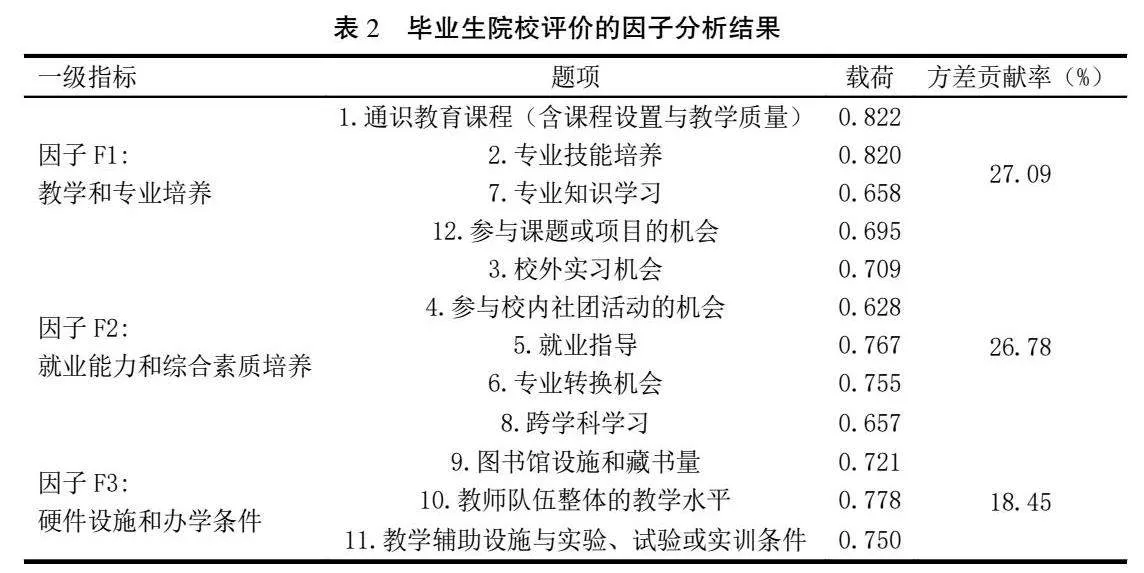

因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术,将相同本质的变量归入一个因子,可减少变量的数目,还可检验变量间关系的假设。主要包括探索性因子分析(ExplororatoryFactorAnalysis,简称EFA)和验证性因子分析(ConfirmatoryFactorAnalysis,简称CFA)。由于本文所采用的评价题项较多,且不存在先验信息,将采用EFA的方法,利用统计软件和统计方法来确定潜在因子的维数,以揭示较多评价题项的内在结构。利用相关分析方法来判断12个指标之间的一致性和相关性,Pearson双变量相关性分析的结果显示,在1%的显著性水平下,12个指标之间都互相存在超过0.5的正相关。对12个指标进行KMO和Bartlett球形检验,KMO值为0.956,说明抽样充足度较好,Bartlett球形检验在1%的显著性水平上通过检验,说明这些指标适合做因子分析。通过方差最大化旋转得到3个因子,这些因子累计解释了总方差的72.316%。因子分析结果见表2。

第一个因子F1包括通识教育课程、专业技能培养、专业知识学习以及参与课题或项目的机会,命名为“教学和专业培养”;第二个因子F2包括校外实习机会、参与校内社团活动的机会、就业指导、专业转换机会和跨学科学习,命名为“就业能力和综合素质培养”。第三个因子F3包括图书馆设施和藏书量、教师队伍整体的教学水平以及教学辅助设施与实验、试验或实训条件,命名为“硬件设施和办学条件”。在这三个因子上,毕业生评价为“较好”和“很好”的比例分别为68.18%、62.56%和69.7%;可以看出,毕业生对所在院校“硬件设施和办学条件”的评价最好,对“就业能力和综合素质培养”因子的评价最差。

四"不同类型毕业生院校评价情况的方差分析

(一)"不同类型高校毕业生院校综合评价得分

高等教育质量评价的结果不仅与高等教育院校自身的实际状况有关,也与学生自身的背景和情况相关。为了进一步考察高等教育质量在学生内部的评价结构状况,我们将从毕业生个人背景的角度出发,比较具有不同学历、学校类型、专业、在校成绩、性别、城乡来源和家庭情况的毕业生对高等教育质量评价方面的结构性差异。

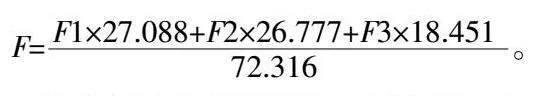

为了考察各项影响因素间不同的评价中,不同分组水平引起的差异和由随机因素造成的差异对总差异的贡献大小,本部分以综合评价得分来代表差异,考察不同分组情况的综合评价得分的差异情况。在12个评价项目上,用5分表示很好,4分表示较好,3分表示一般,2分表示较差,1分表示很差,根据因子得分和旋转后解释的方差加权后,得到高校毕业生对院校提供的学习条件和机会的综合评价,即高校毕业生对高校提供的学习机会和条件的综合评价值,其表达式为

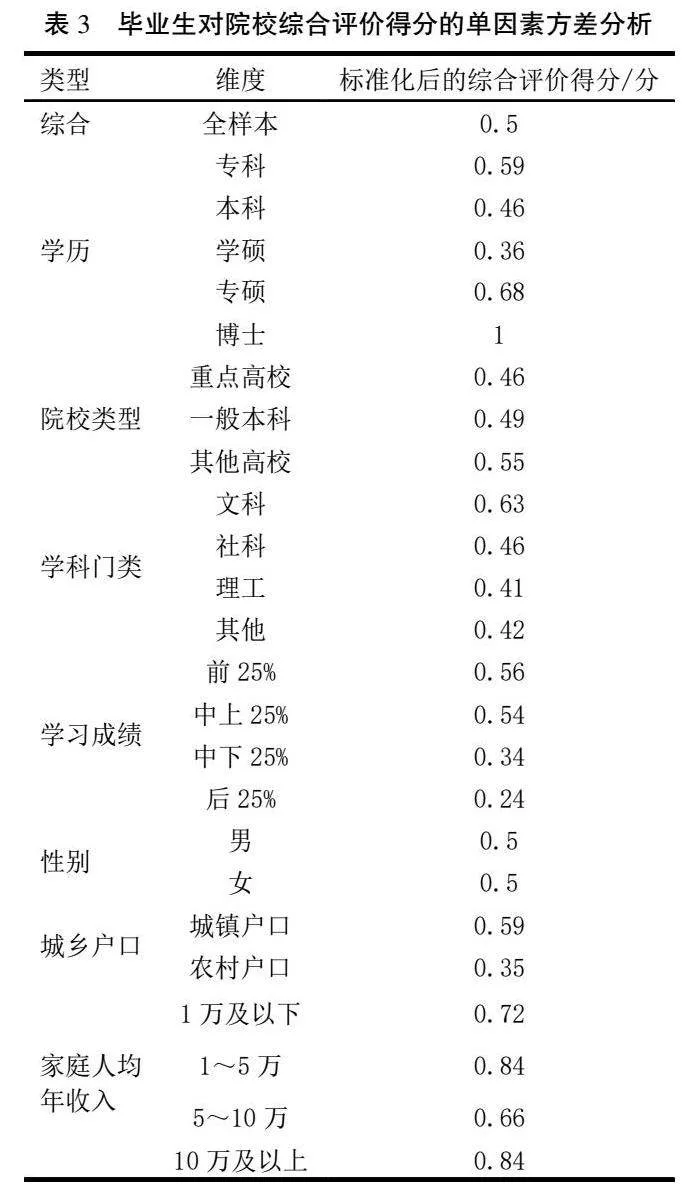

对综合评价得分F和12项分评价进行相关分析的结果显示,其相关性都在0.72以上(在1%水平上显著相关),因此综合评价得分情况与因子分析的结果一致。为便于比较,将综合得分标准化为0~1的数值。其中,不同学历的毕业生综合评价得分不同,博士生评价最好,学术型硕士评价最差。不同院校类型的毕业生综合评价得分不同,重点高校毕业生评价最差。不同学科门类高校毕业生综合评价得分不同,理工类毕业生评价最差,文科毕业生评价最好。不同学习成绩毕业生综合评价得分不同,学习成绩排名前25%的毕业生对院校的综合评价得分最高,成绩越差评价越差。不同性别的毕业生对高校的评价没有明显差异。不同城乡背景毕业生综合评价得分不同,高考前户口来源为城镇的毕业生对院校的综合评价得分高于农村户口毕业生。不同家庭收入水平的毕业生综合评价得分不同,收入越高家庭的毕业生对院校的综合评价得分越高。

(二)"不同背景毕业生综合评价的方差分析

为了考察不同背景毕业生综合评价得分差异是否具有显著性,引入单因素方差分析(ANOVA)方法,各影响因素检验得到的Levene统计值都在0.05的显著性水平下通过检验,可以假定为方差齐性。不同学历、不同学校类型、不同学科门类、不同学习成绩和不同家庭年收入的高校毕业生对院校的综合评价存在显著的差异,都通过了0.01水平下的显著性检验;不同性别的差异没有通过F检验,说明男女毕业生对院校的综合评价上没有显著性差异,具体来说有以下几个方面。

从不同学历的毕业生来看,博士毕业生对院校的综合评价得分最高,其次是专业型硕士、专科生和本科生,学术型硕士评价得分最低。这说明毕业生对自己的定位越精确(例如博士生的科研导向,专业型硕士的应用导向等),对院校能够提供的资源和机会的评价越高。

从不同院校类型来看,其他高校毕业生的综合评价显著优于一般本科院校,优于重点高校。这可能是由于重点高校毕业生对所在院校有着更高的期待,具体来看,重点高校毕业生在专业转换机会、就业指导、校外实习机会、专业技能培养和参与校内社团活动的机会等方面的评分均低于一般本科和高职高专毕业生。

从不同学科门类来看,文科生的综合评价得分显著高于社科和理工科毕业生。具体来看,理工科毕业生对参与校内社团活动的机会、就业指导和专业转换机会上的评分与其他学科毕业生相比有较大差距,提醒院校要更加注重对理工类学生就业能力的培养,提供更多的学生工作的机会。

从不同学习成绩的毕业生评价来看,毕业生在校成绩排名越高,其对院校综合评价和各项具体评价的得分也显著越高。

从不同城乡户口情况来看,高考前户口来源不同的毕业生对院校的综合评价有显著不同,且F值最高。结合表3的得分情况来看,户口来源为农村的院校毕业生在综合评价得分和所有分项的得分上都显著低于户口来源为城镇的院校毕业生。

从不同家庭年收入水平来看,家庭人均年收入越高的毕业生,其对院校的综合评价和各项具体指标的评价得分也显著越高。

五"结束语

在高等教育高质量发展视域下,本文对不同背景和类型的高校毕业生的院校评价进行实证分析,为院校提高教学质量和改进办学条件找到了具体的着力点和抓手,以促进高等教育质量提升和高质量发展,本文提出以下三点建议供讨论。

第一,增加专业转换机会、跨学科学习机会。院校对转专业机会的设置上不能满足学生要求的同时,学生既有的专业和自身的实际兴趣也出现了较为严重的不匹配问题。院校并没有提供充分的转专业自由和跨学科学习机会。这种学生对所学专业的兴趣缺乏和转专业难的矛盾是院校不容忽视和未来必须调整的方向。

美国加利福尼亚大学伯克利分校的本科生培养调查显示,50%左右的学生在确定专业后还会至少转一次专业。该校近年来均有超过90%的学生第一选择专业与实际专业是匹配的。

在跨学科/交叉学科课程学习方面,以美国加利福尼亚大学伯克利分校本科毕业生完成的课程学分组成来看,有54%的课程是其他学院/专业开设的课程[9]。增加专业转换机会、跨学科学习机会是提高高等教育质量、促进教育高质量发展的必经之路。

第二,重视应用型技能和综合素质培养。总体来看,高校毕业生对院校提供的跨学科学习和校外实习机会较为不满意,尤其是重点高校毕业生在就业指导、校外实习机会、专业技能培养和参与校内社团活动的机会等方面的评分均低于一般本科和高职高专毕业生,这提醒了重点高校要更重视学生的就业指导和技能培养。

第三,针对不同背景学生进行有针对性的培养。高校要对新入学学生的家庭背景、成绩状况进行摸底排查,增强对农村学生、成绩较差学生等弱势群体的关注和帮助。从不同学历的毕业生评价来看,博士生对院校的评价最好。这体现了目前我国高等教育仍然存在“重研究生教育轻本科教育”的情况[10],启示高校应当更加重视本科生教学,提高培养质量。

参考文献:

[1]潘懋元.新时期中国高等教育的质量战略[J].国家教育行政学院学报,2006(2):3-7.

[2]闵维方,丁小浩.中国高等院校规模效益:类型、质量的实证分析[J].教育与经济,1993(1):16-22.

[3]北京大学项目组.2006年度首都高等教育质量与学生发展状况调查报告[M].北京:北京大学教育学院,2009.

[4]史静寰,涂冬波,王纾,等.基于学习过程的本科教育学情调查报告2009[J].清华大学教育研究,2011,32(4):9-23.

[5]毛防华.全球大学毕业生就业能力2014年排名揭晓[J].世界教育信息,2015,28(3):73.

[6]赵晓阳,刘金兰.学生参与度评价:一种学生主体的教育质量评价方法[J].高教探索,2012(6):21-26.

[7]GREENDE.WhatIsQualityinHigherEducation?[M].Buckingham:SocietyforResearchintoHigherEducationamp;OpenUniversityPress,1993.

[8]岳昌君,胡丛.毕业生对高等教育质量评价的实证研究[J].大学(研究与评价),2008(3):56-62.

[9]常桐善.学科评估要细听学生声音:加州大学利用本科生调查结果的实践经验[J].中国高教研究,2020(7):47-53.

[10]许祥云,张茜.从本科与研究生教育共存度看一流本科专业建设——基于2018年卡内基高校分类数据的研究[J].中国高教研究,2020(7):40-46.

基金项目:国家自然科学基金“高校毕业生就业分布研究”(71473007);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“高校毕业生高质量就业的评价与对策研究”(22JJD880038)

第一作者简介:徐晓雯(1991-),女,汉族,山东栖霞人,博士,讲师。研究方向为教育经济学、音乐教育。

*通信作者:岳昌君(1966-),男,汉族,山东荣成人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为教育经济。