北京城市空间增长与农地竞用的逻辑进路、历史变迁与路径创新

[摘 要]" 城市增长的限度体现为城市规模在强劲需求引致的无限制扩张中必然受到资源环境的约束,表现之一即为城市扩张与农地利用的冲突。对于这一问题的认识,理论与实践“双重”困境并存,分别表现为对“城镇扩张与农地利用是否完全对立”的分歧和对超大城市“是否存在规模极限”“是否应保留耕地”的争议。为回应上述问题,在追溯北京城市扩张与农地竞用的发展轨迹中发现,大城市农地保护所面临的问题在历史上都曾不同程度地存在,古代和近代北京城发展始终在城市规模与农地、人口等要素之间寻求均衡状态,同时也体现出北京城市发展中土地占用的特色。针对减量约束下北京城市建设空间落地难、结构错配以及农地保护功能失配、建护用管脱节等难题,提出应在正确判断并综合分析城市建设需求与农地资源总体态势的基础上,研究创新性、区域性农地非农化调控的对策思路,以引导城市政府在处理“两难”与“多难”困境中主动应对农地流失危机。

[关键词] 城市扩张;农地非农化;农地竞用;国土规划;耕地保护;农地流失

[中图分类号] 中图分类号F299.2;F321.1[文献标志码]文献标志码 A [文章编号] 1672-4917(2025)01-0018-14

一、引言

城市空间增长①是在内涵与外延动态平衡中实现城市空间发展水平提升的过程,呈现扩张(增量)增长、集约(存量)增长、扩张与收缩并存式增长[1]、可持续增长等不同类型的整体趋势。无论何种空间尺度与情境的形态演进,都与农地非农化密切关联[2]。在传统“以城统乡”增长范式下,城市空间增长表现为某一类“绝对强势”用地对其他类型用地的侵占,如城市扩容、工业发展等项目“落地”对农地和生态空间的激烈竞用(农地非农化)过程,这一过程也同时伴生建设用地指标短缺与建成区批而未供和闲置低效用地并存、新增空间供给与产业转型实际空间需求错配的结构性失衡。进入“后增长”时代,一些资源型“收缩”城市和主动实施“减量”治理的超大城市出现空间普遍增长与局部收缩的多维度现象与效应,传统增量路径惯性未止与低效存量盘活动力不足以及城市品质功能提升、人民美好生活需要升级与城市周边农地稀缺、耕地质量保护不平衡的矛盾凸显,导致了更为复杂的“扩张收缩”现象[3]。研究显示:2000—2015 年全国城镇用地面积由32 287.41平方公里增至67 615.61平方公里,高速扩展1.09 倍,其中新增城镇用地的76.59%源自对耕地、林地、草地等农地资源的占用[4],补充的耕地资源多是通过开垦林地、湿地、沼泽等生态用地方式实现,导致耕地产能损失严重[5],长三角、珠三角、环渤海地区等中国最强劲的经济发达区与优质耕地集中分布区域在空间上高度重叠,城市扩张与农地竞用最剧烈、耕地资源保护难度也最大[6]。

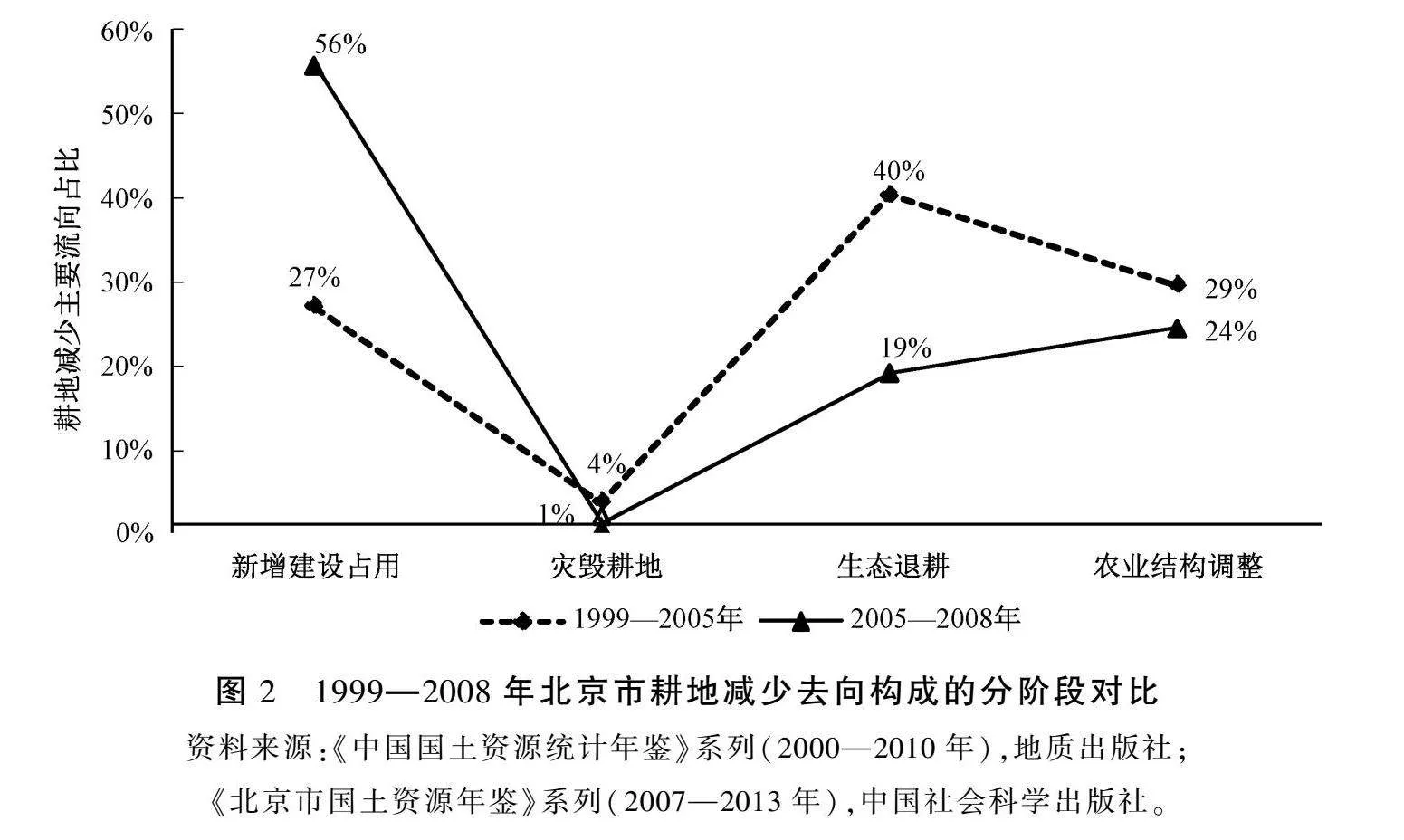

作为优质资源持续集聚、人口快速膨胀形成的超大城市,北京是环渤海区域城镇用地扩展幅度最大的城市之一,土地利用变化的核心问题就是耕地流失[7] 。新中国成立初期,北京耕地面积曾达到60.79万公顷(910万亩)。在城镇化快速推进、平原造林绿化、农业结构调整的历史进程中,农业生产生态空间被大量挤占,耕地规模和人均耕地面积于20世纪90年代出现“断崖式”下降(图1),同时伴随地块破碎化 据北京市2021年度国土变更调查数据,全市最小耕地面积仅0.4亩,70%的菜田承包面积不足1亩。、布局分散化、农田质量低 据北京市统计局资料显示,北京全市耕地质量平均等级4.79,属于中等肥力水平,80%为中低产田。等突出问题。改革开放后,受城市人口增长[8]、经济发展[9]、规划政策[10]、财税激励以及政治升迁导向下的政府行为[11]等多重因素驱动,北京农地非农化转用管控政策、耕地保护机制一度面临实践困境。根据第三次全国国土调查结果(以2019年12月31日为标准时点,以下简称“三调”),北京耕地总量为93 547.9公顷(140.32万亩),较第二次全国国土调查(以2009年12月31日为标准时点,以下简称“二调”)减少近13.3万公顷(200万亩),低于《北京城市总体规划(2016年—2035年)》(以下简称“总规”)确定的11.07万公顷(166万亩,其中基本农田为150万亩)耕地规模底线。基本农田面积仅占市域总面积的6%,显著低于国际水平和国内大中城市水平;人均耕地面积仅为0.006 72公顷(0.1008亩),不到全国平均水平的1/12。近年来,通过建设“减量”、土地综合整治、老旧果园复耕、宜耕后备资源开发等工作,北京初步遏制了耕地总量持续下滑趋势,2022年耕地面积为12.48万公顷(187.2万亩),比2019年增加了3.13万公顷(46.88万亩),但严守耕地和永久基本农田控制线的基础尚不稳固。

在当前国土空间规划改革和“减量”发展新形势下,遵循“理论探讨—历史—实证研究”的逻辑主线,回归城市空间增长与农地竞用的学理思辨,厘清北京农地非农化演进的态势、问题与举措,研判新目标、新阶段下农地保护利用的总体前景,并基于重大战略目标实现和多功能供需匹配导向,探索大都市农地保护转型的有效路径,对在“两难”(保障城市建设和保护耕地)或“多难”(保耕地、保粮食、保生态、保发展)困境中主动应对农地流失危机、推动农地系统与城市经济社会发展耦合协同具有重要现实意义。

二、逻辑进路:城市空间增长与农地竞用的“双重”困境思辨

(一)理论困境:城镇扩张与农地利用的关系对立还是统一?

多年来,关于城镇扩张和农地竞用的纷争始终难有定论与取舍。两个议题成为论争焦点:第一,城镇化过程与农地利用是否完全对立?第二,“是需要将更多的农地资源转变为建设用地,来保障经济的稳定增长,还是限制农地资源转变为建设用地,来保护人类社会最基本的生命线”[12]?

第一个议题,属实证表述的范畴,回答“是什么”的问题,理论界在对城镇化与农地变化的具体关系判定上长期持有不同观点。主流观点认为,从农地保护的视角看,城镇扩张必然与农业用地形成对立的矛盾[13]。其一,城镇扩张以土地为载体,研究发现,中国的农地非农化的波动性与经济增长周期基本一致[14],且农地非农化在推进城镇化速度方面的引擎作用明显——建设占用耕地面积每增加1%,将带动人口城镇化率提高0.53%[15]。现阶段我国城镇化和经济社会发展仍处于中高速增长期,尽管“增长主义”终结带来限定型、治理型规划转型以及“审慎投放”新增用地等收缩型政策的实施,但中国城市还未进入追求建设用地“零增长”、单靠挖掘存量即可解决经济社会进步的用地问题的阶段,特别是目前仍存在存量用地功能变更和性质转换的机制不顺畅、操作途径模糊等问题,新增建设用地依然是解决发展项目落地的重要“出口”。其二,现代农业发展和生态建设需要以农地数量和质量为保证。研究发现,由于缺少基于粮食安全载体和生态价值功能考量的约束条件设定,长期以来农地转用的实际规模远大于基于边际效益均衡点测算的最优规模[16],造成农地非农化过度性损失,一定程度上影响了中国城市粮食自给能力和生态可持续性[17]。相左观点认为,城市土地与农地利用之间并非此消彼长的抵牾关系,恰恰相反,城镇化有利于实现农地保护。其一,相对于农村的低密度居住,高密度的城市生活人口集中、城市建设用地更为集约,更有利于保护自然生态[18],适度城镇化对农地减少起到一定程度的缓解作用[19]。其二,中国城市进入由依靠资源、土地等传统要素投入转向依靠知识创新、技术进步带动的发展阶段,经济发展并不是需要农地资源大量的非农化才能够维持。央地政府现阶段针对过度及违规农地非农化整治的效果显示,减缓农地非农化并未对城市经济的稳定增长产生影响[20],两者实际上更符合“库兹涅茨曲线”关系[21],这意味着城市发展不必以消灭农地为代价。其三,耕地非农化损失可通过提升耕地利用强度来“弥补”。处于不同经济发展阶段的区域,城镇扩张对耕地利用强度的综合效应最终取决于两种相反效应(稀缺效应和资本效应)交互作用的结果[22] ,因此城镇扩张并不必然带来耕地利用强度的下降。而从农户行为视角,资本(机械投入水平)、劳动力(农户劳动力配置)、土地等农户资源禀赋对城镇扩张与耕地利用强度的关系产生非单调的“U型调节”作用,如机械化普及[23]和农地流转带来的规模化经营在应对城镇扩张对耕地利用强度的影响时具有重要的正向作用,因此政策上更应关注如何通过引导农户家庭决策和借助相关要素配置手段发挥其正向效应、消减其负向效应。

第二个议题,属规范表述的范畴,解决“应该怎么做”的问题,亦是对前述争议问题的具体回应。在“是否鼓励农地非农化转用”这一问题上两派学者基本达成了一致意见:城镇化和经济发展占用农地资源固然不可避免,但通过合理选择农地非农化的数量、推进农地适度非农化的制度创新和政策修正[24]、探索着眼于中长期发展的农地保护利用转型路径(如提升耕地边际效益、完善经济补偿和生态补偿机制等)[25],能够扭转农地过度非农化的现实状况,这是协调农地保护与城镇扩张矛盾、实现农地资源优化配置的最有效途径。

(二)实践困境:超大城市扩张是否存在规模极限?是否应保留耕地?

新中国成立后至20世纪80年代中期,北京城市延续着“单中心+环线”集中连片式的发展模式,建成区以每年3%~4%的速度增长和蔓延。20世纪90 年代起进入建设规模和强度极速增长的高位运行期,城市空间发展呈现中心聚集与远郊蔓延并进态势,伴随“退二进三”战略下的工业郊区化转移,京郊菜地和肥沃良田被工业项目、基础设施建设大量占用。在一片争议声中,《北京城市总体规划(1991年—2010年)》对城市发展的总体思路及时进行修正,提出重点实现“两个战略转移”方针(即城市发展重点要逐步从市区向郊区转移、市区建设要从外延扩展向调整改造转移),但中心城区仍处于大发展时期,卫星城总体成长不佳、未形成集聚效益,也未完全兑现预期目标。2000年后借鉴伦敦、莫斯科等城市发展经验,北京在四环路至六环路之间启动第一、二道绿化隔离地区建设,后期推进城乡接合部50个重点“挂账村”整治、城市化试点工作,旨在设立控制城市蔓延和维护城市生态安全韧性的“底线”。但由于在用地上承受着来自中心外扩和近郊城市化发展的双重压力,环城“绿隔”背离了最初生态隔离功能定位,通州、大兴等部分卫星城与主城区连片发展。《北京市土地利用总体规划(1997—2010年)》数据显示,1997—2010年全市城镇建设用地占比从16.5%上升至20.8%,达到全国城市平均水平的5倍,其中50%都集中在中心城区(东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区);2010—2015 年,全市城乡建设用地仍以约30平方公里/年的增量扩张。北京形成了五环内(距天安门15公里)为连绵成片的城市建设用地、五环外(距天安门15~30公里)城乡用地“犬牙交错”和低密度分散化建设、交界区域(距天安门30~50公里)以河北省廊坊市燕郊、固安等为代表的跨越行政辖区“蛙跳式”蔓延的全域空间格局。回溯历史,新中国成立以来,每一轮北京城市总体规划都在强调人口和用地规模控制,通过划定“三区四线”“三界四区”,形成覆盖全域空间、基于土地利用管制的城市空间增长管理模式,但受限于管控规则、利益调配机制、有效监管手段不完善或缺失,城市总体上依然延续了传统“建多拆少”的建设用地增长方式。在上述背景下,如何认识首都农地特别是耕地的特殊功能作用并形成大都市农地保护的正确的政策价值取向,就显得尤为重要和紧迫。

20世纪90年代中后期开始,关于首都城市发展的方向性问题(涉及是否应保留耕地的问题)一度成为城市研究讨论最为热烈的议题之一,主要争议集中在两个方面:一是,耕地是否是大都市地区可持续发展的必然要求?北京是否需要保障基本的自供能力?二是,北京的城市规模究竟应多大?多数学者反对无限扩张,质疑大城市规模“是否应有一个限制”,认为单中心格局已严重制约北京城市综合承载力的提升、运行效率的提高和可持续发展[26]。刘维新(1995)撰文指出“城市发展与耕地保护是经济发展中一个问题的两个方面,北京的城市发展不能把支撑点放在外延与外援上,必须考虑自身耕地面积、人口、土地承载力与城市发展规模的基本平衡和协调”[27],并主张将城市建设和开发引向西部坡地区,这标志着北京城市空间增长由“推崇”进入“反思”阶段。纵览西方城市扩张的理论研究成果,占有统治地位的两支流派在关于城市蔓延方式的评判上已经形成对抗理念:一派为提倡多中心化、要求持续限制城市规模、有效保护开放空间的新城市主义者(New Urbanism School),另一派为欧陆风格的大都市政府学派(Metropolitan Government School)。前者主张应提前预判城市增长的压力,强调以土地为依托、重视农业,认为城市蔓延的结果不仅会透支周边农地的经济、社会和生态效益,也会增加城市成本,经济发展的成功将会很快转变成为严重的环境、健康和社会问题;后者坚持认为城市化要追求大都市的风格[28],城市需要一个持续无限增长的空间、一定的规模和体量与其未来发展相适应,考虑大都市功能的特殊性和经济社会发展的现实要求,可在耕地保护方面适当放宽政策,而城市通过适度扩张获得资本积累,能够进一步合理控制边缘区农地非农化的范围和速度,甚至可能带来更有效和更快速的经济发展。而近年来发达国家对都市农田的战略定位和概念认知,普遍倾向于第一类派别——新城市主义者观点。例如,法国、荷兰、日本等都尤为重视城市和大都市圈农地的功能和作用,将农业空间视为未来国际化大都市功能体系不可或缺的组成部分,通过颁布和实施一系列指导性文件和实际措施,明确认可郊区农田的特点及其作为城乡纽带的功能特性,为有意参与农田建设或购地扩大农场面积的人士提供更多机会,以增强城市区域在未来发展中的弹性应对能力和可持续发展能力。而在国内,大都市区农地作为高度耦合的经济—社会—生态复合系统,其功能效应也呈现出从以农产品生产和供给为特征的生产功能,向以生态支撑(缓释灾害 交织在城市空间内的开敞农地是控制城市蔓延和强化城市形态结构的天然生态屏障,以及有效应对重大风险灾害的避难隔离空间。、气候调节、环境承载、碳固持 耕地作为人工高投入高产出的生态系统,吸收二氧化碳与释放氧气的效率远高于自然生态系统,对实现“双碳”目标的服务功能不容忽视。、水循环和净化、生物多样性保护)和社会保障(用地储备、就业保障、基本生活保障、社会安定维护)为特征的调节和服务功能,再向以休闲游憩、科普审美、农耕体验等为特征的景观文化功能演进的显著特征,牵引农地利用方式和利用途径不断向多元化发展。

研究表明,近年来农地多功能利用在促进首都经济社会发展、实现稳粮保供、拓展生态空间、传扬耕读文化、引领农民增收等方面正发挥出显著的综合效应,北京耕地系统产品功能、调节功能、支持功能和文化功能输出能值分别占到总输出能值的21.28%、21.54%、16.76%和40.42%[29]。一定数量的农地不仅是农民从事大田农业的生产载体,也肩负着农耕文明和农村风貌延续、维持与保护的重要职责,其景观生态功能还是建设和谐宜居城市和维护首都生态安全的重要战略资源,可以适应多变的生态和文化需求,让城市更具活力和多样性。“农地姓农”底线不容触碰,农业这个“基本盘”决不能“清零”。农地不但要保留,而且要高效利用、更好地保护和发展,这一政策意图和指向见之于政府旨在构建首都农地资源和绿色生态空间保护体系的持续努力,也在相关制度设计中体现得越来越明朗。2003年,北京市委、市政府明确将都市型现代农业作为北京农业的发展方向,提出了“生产、生活、生态、示范”四大功能服务首都的都市型现代农业发展思路,要求全面、客观评价农地系统服务功能价值,目标是形成优良生态、优美景观、优势产业、优质产品。2018年,北京在全国率先提出“减量”发展,当年实现现状城乡建设用地净减量34.55平方公里,历史性地颠覆了国土空间规划中城市发展与耕地保护之间必然对立的关系,为耕地面积止跌回升、逐步实现“总规”中提出的“200万亩耕地保护空间”目标创造了新条件、提供了根本保障。2021年,北京下发《关于全面推行“田长制”的实施意见》,围绕农田调整优化、保护、建设、利用和监督管理等五大关键环节,建立起市、区、乡镇、村四级“田长制”责任体系,形成对耕地和永久基本农田监督管理与保护利用的治田“责任链”。这些重要节点足以说明,面对“如何发挥大都市优势做好农地利用、耕地保护”这道必答题,北京始终牢牢把握农地保护制度持续调整、增减、改进的历史进程,经历了由单一严控耕地数量时期,到完整的农地保护制度的形成期,再到耕地新概念重建、农地保护观不断更新、保护思路逐步拓宽的完善期,为保障首都农产品有效供给、城市空间科学合理布局以及经济社会高质量发展提供了强有力支撑。

三、历史变迁:北京城市农地非农化进程与农地保护的演进脉络

追溯与刻画北京农地非农化的历史发展轨迹,是在城市农地保护研究中注重历史观表达的重要体现,也能够为当前农地保护工作提供经验价值和演进逻辑,并有益于在历史进程的总结反思中探讨未来大都市区农地保护的实践方向。

(一)古代至近现代时期北京农地保护和开发的历史特征

北京具有农地开发的悠久历史,自新石器时代原始农业和聚落产生,历经秦汉蓟城、辽南京(燕京)、金中都、元大都、明清北京城、民国北平,在3000余年发展中,农地开发与水利建设相结合不仅构筑了北京城得以延续的农业经济基础,也丰富了农地保护和发展的实践。基于保障粮食需求和国家税源的目标,古代对农地的保护和开发推动了农业技术的进步和生产率的提高,城市农业的存在与发展也客观上缓解了人口增长对于农业的压力。

古有“水利者,农之本也,无水则无田也”之说,北京大陆曾是黄骅海浸之地、遗泽流贯[30],东郊区域河渠纵横、水源丰富,这为农田建设和保护提供了优越的自然条件。西周至战国时期,农业经济已在燕南平原占据重要地位,幽州“其谷宜三种”——黍、稷、稻,山区种黍谷、平原(通州、顺义等地区)种水稻,形成鲜明有秩的农田分布格局,古人依靠深耕细作、整地保墒等技术科学管理农田的初步见解已显露端倪;至三国魏晋时,由于军事需要大兴“屯田工事”,与京津一带兴修水利、屯垦储粮、安边保民等措施相结合,乃古人“农政”思想之实践;隋唐大运河经元朝取直疏浚、金中都永定河的改道和元大都西山泉源的发现与利用,使京城农业取得重大发展,但由于当时大量公田被用于官吏授田,致官僚豪强兼并土地成为必然。

宋元时期,北京人地矛盾达至极限,“人多之害,山顶已殖黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深箐,犹不足养,天地之力穷矣”[31]“凡田土种三五年,其力已乏”[32]等均不同程度反映了因人口增长、地力下降、城市侵田等导致的耕地紧张局面。明朝初年,政府尤为重视垦荒的作用,曾鼓励大量移民入京,设民屯、开荒地、恢复农业生产,耕地面积不断扩大。刘侗等在《帝京景物略》中记载“德胜门东,水田数百亩”[33],到1403年京城耕地面积已达63 343顷[34],农业生产力得到极大的提升。至明朝中后期,由于鼓励土地兼并和允许民间私人购买农地,皇庄、官庄、内监庄田遍于京畿、尽占膏腴之地,达到空前规模。“圈地”运动是明清易代轮替后人地矛盾爆发的集中体现,导致农地紧张、占有不均等问题迅速加剧,实剩民田多为荒滩贫瘠之地,汉民或背井离乡或投充旗人奴主,社会矛盾积聚爆发,王朝都城的土地利用和数百年积累起来的农业经济成就因此遭受重大破坏。

1644—1665年,以京畿地区为中心,在方圆500里州县内共圈占土地153 467顷16亩,圈充地占原额地高达82.2%[35]。

“圈地”运动结束后,清朝改设旗地制度、减免赋税,鼓励农民垦荒种植,旗地官田制度逐渐转向租佃制,农业生产力才逐步得到恢复。据文献记载,由于受“圈地”影响,清末北京城耕地面积共计80 746顷96亩根据《畿辅通志》卷95《经政略·旗租》所载数据计算。,与明朝后期的耕地规模相当,京城新垦耕地并没有显著增长,且自有土地并耕种者富有度均低,“接近市区之地似无可称为大农者”[36]。民国北平时期,城市农业开始缓慢迈向近代农业,京城东、南、西、北四郊的农业土地利用也各有特点,但由于受史料限制,对各类用地规模缺乏明确的数字统计。这一时期,受社会变革、工商业发展等影响,以环城铁路、京畿铁路修筑为代表的交通及工业用地缓慢扩展,1918年有关京汉铁路的一条呈文称“本路附近京畿一带圈用土地,除民地外,向有旗地、官地两项”[37],反映出现代城市建设对传统农地的征占。但总体来看,清代至新中国成立前,京城土地和农业的主体状态仍是基本稳定的,近代城市发展对郊区农业和土地要素的影响并不显著。

可见,今日农地保护所面临的问题在历史上都曾不同程度地存在,而城市扩张与农地竞用的矛盾可追溯至2000多年前的战国至秦汉时期。古代和近代北京城发展始终在城市规模与农地、人口等要素之间寻求均衡状态。京城内有大量田园农地分布,宫壖地、园囿、郡圃等构成城市农业的最初形态,一定程度上弥补了因城市建设所致的耕地流失,也体现出北京土地占用的特色。京城古时已有“行籍田之礼”“均田制”“屯田”“限民名田”、限制土地兼并等保护农地的应对措施,并以开垦荒地、坟地、寺庙和皇家用地等作为增加耕地面积的主要方式:“均田制”历史上曾对农地保护起到了重要作用,结果尚可称善,但由于部分所授地亩未能悉心耕种,“致失耕种之业,往往地土旷废”[38];“屯田”对后世有重要影响,但未能充分调动“屯田”居民的积极性,成效并不显著;土地兼并是自秦汉之后各朝历代普遍存在的问题,土地大规模私有化和高度集中,虽一定程度上有利于农地规模经营,但也致使社会和经济发展出现了严重危机。

(二)新中国成立以后北京城市耕地非农化的演进历程和政策措施

自明清定都至20世纪七八十年代,北京市土地利用以城池为界明显划分为城市和乡村,城市建成区在新中国成立初期扩张迅速、“文革”时期扩张缓慢、改革开放后扩张加速[39]。20世纪80年代以后,城市建设以占有平坦土地为主,造成近30万公顷良田消失,城市扩张成为农地持续减少的主要因素,此外生态退耕、农业结构调整以及自然栽毁、抛荒等因素也造成一定程度的耕地减损,城市农地利用格局变迁显著。以耕地为例,根据已有研究积累、可查文献和史料统计,新中国成立以后北京耕地非农化进程呈现阶段性特征,1981年以后的农地资源和土地利用数据较为翔实 北京市1981年以前的农地利用数据,主要来自新中国成立初期土地改革和“查田定产”中的农业统计资料。,特别是2005年和2014年随着北京城市发展进入转型期和减量发展期,农地转用方式发生明显变化,以1978年、2005年、2014年标定节点将其划分为四个时期(图1)。

1.新中国成立初期至1978年:城市扩张与农地竞用矛盾初显,耕地减少问题开始受到关注,新增建设占用和管护制度缺位是耕地减退的主因

新中国成立之初,北京地区农业一直保持着较为单一的种植业生产格局,农地规模和结构继承和延续了前代特点,1949年全市耕地面积为53.1万公顷,最大耕地规模出现于1952年,为60.79万公顷,之后耕地面积迅速下降(见图1)。需要指出的是,由于新中国成立后北京行政区设历经5次较大的缩并与外扩,现今辖界(覆盖16区的行政建制地界)始定于1958年的区划调整,后又经多次局部划调,各区统计口径和方法存在差异,且受当时政策制度影响高报建设用地和低报新增耕地的现象盛行,难以准确复原实际耕地面积,故1949—1961年实有耕地数据波动较大,这一时期对耕地变化特征的总体刻画也有待研判。

总体上看,该阶段党中央从巩固政权的需要出发,提出将北京从消费型城市向生产型城市转变,西郊、东郊的冶金、机械、化工、电子、纺织等工业基地在农田中拔地而起。由于城市生产力恢复、经济发展对土地需求巨大,城乡、工业、交通等各项非农业建设用地大量增加,耕地面积不断减少,加之农地保护观念和意识淡薄,农地管理本身留有许多空白、缺乏有效监管机制,1978年北京耕地规模仅为42.92万公顷,比新中国成立初期减少了19%,1958—1978年年均减少3179.75公顷,这是由快速工业化的时代主旋律决定的。

2.1978—2005年:耕地非农化呈先稳中趋缓、后高位运行态势,建设占用形式复杂化,主动实施生态退耕还林是耕地减退的主因

改革开放后,北京城市建设占用耕地体现为三个特点:一是“两个战略转移”致城市建设土地竞用矛盾升级。1984年以城市为重点的经济体制改革启动后,改革的重点由农村转向城市,单中心形态(“摊大饼”模式)本身无法避让优质耕地,加之1993年建设重点向广大郊区转移,引发城乡接合部土地争夺和新区建设占地过大的矛盾。二是农业结构调整致耕地规模缩减。据北京市统计局数据,以耕地、园地、林地为依托的种植业和林业所占比重分别由1978年的76.9%和2.1%下调至1998年的50.5%和1.8%,地类构成也随之发生改变。三是村镇建设乱占滥用和破坏耕地的趋势渐显。1978年农村改革使京郊村庄经济实力迅速壮大,非农产业逐渐成为农村经济的构成主体,农民私人造房以及乡镇企业和村办企业擅自、违法占用良田的现象尤为普遍。由于农村房屋和宅基地内部流转的价值实现形式有限,农民进城后农村建设用地并未明显减少,形成了城市、农村建设用地“双增长”格局。

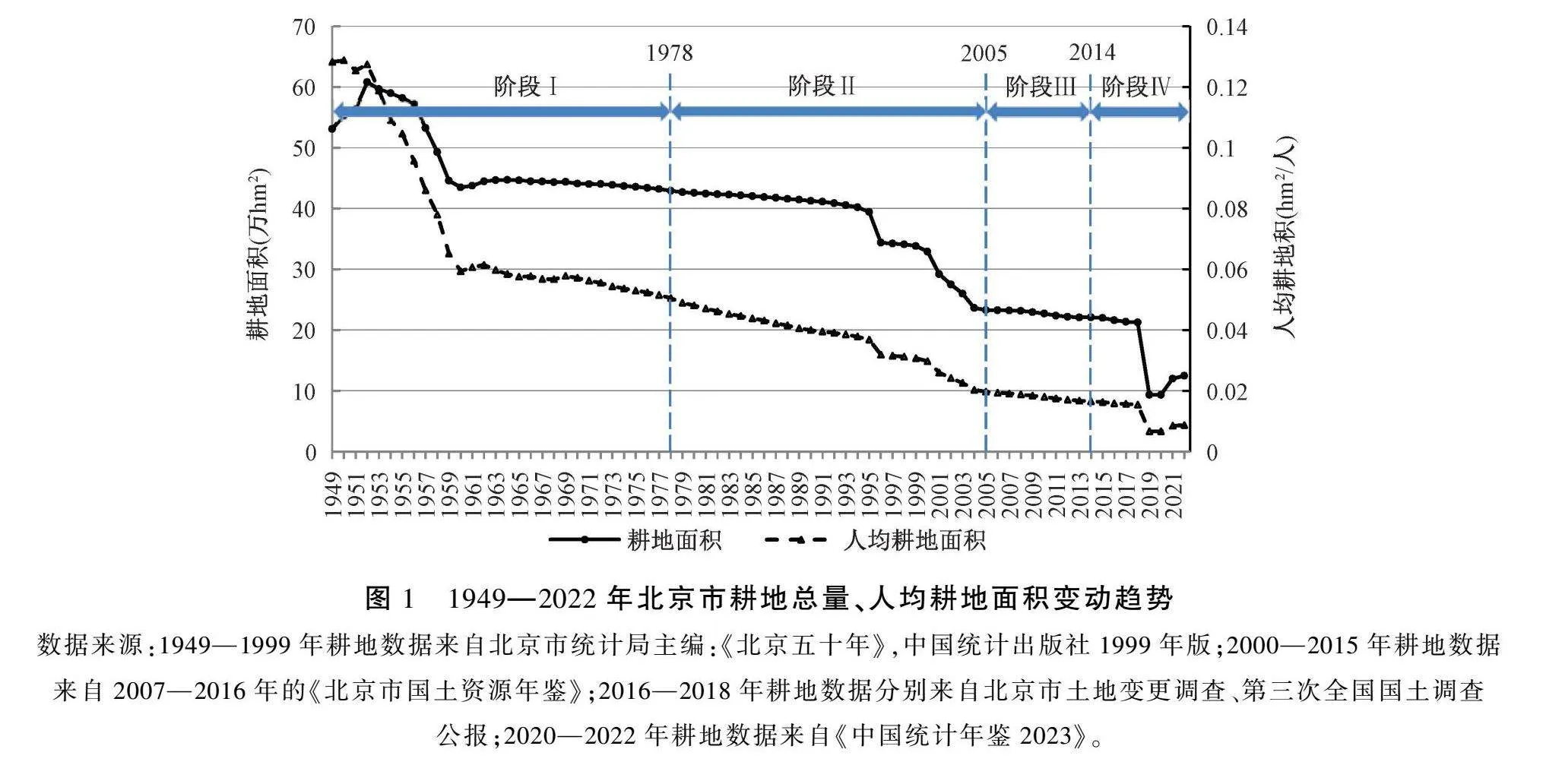

该时期耕地非农化速度以1995年为界明显划分为两个阶段。第一阶段,1978—1995年为耕地减少速度稳中趋缓时期。为全面摸清土地资源家底,北京先后启动了“土地概查”(1980年)和“土地详查”(1992—1995年)。调查结果显示:1995年北京耕地面积出现首次“断崖式”下降,实有耕地减少至39.44万公顷,城市功能拓展区(朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区)和城市发展新区(通州区、顺义区、大兴区、昌平区和房山区的平原地区)的“耕地非农化趋势”(该阶段内净减耕地面积占期初耕地面积的比重)分别为34.32 %和9.76 %,城市扩张的主体部分在以功能拓展区为代表的四环路内区域,围绕重点功能区和大型居住区建设展开。第二阶段,1995—2005年耕地减少速度达到历史峰值。2005年北京耕地面积为23.3万公顷,相比1995年减少16.14万公顷,年均减少1.61万公顷,减少速度是1978—1995年的5.6倍。耕地大量减少的一个重要原因,是2000—2004年北京市在平谷、密云、怀柔、延庆、昌平、门头沟6个区县主动实施了3.07万公顷(46万亩)生态退耕还林,在耕地减少去向中占比40%(图2)。而建设占用导致的耕地减少,主要发生在城市发展新区,特别是通州、顺义、大兴三个平原区,“耕地非农化趋势”高达24.7%,非农化的主要流向为居民点及工矿用地(约占80.6%)、建成区用地(约占10.6%)。

总体上看,1978—2005年北京共减少耕地19.62万公顷,2005年耕地面积仅为1978年的54.3%,人均耕地面积不足0.02公顷,耕地衰减的幅度和速度均较改革开放前加快。1997年北京落实贯彻《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》,明确提出“冻结非农建设项目占用耕地一年,开展非农建设用地的清查”,但耕地保护政策的执行力度相对有限,后续每年新增城市建设用地指标50%~60%仍需通过农地转用实现,城市发展面临突出的耕地保护与经济发展协调难的问题,这是由快速城市化的时代主旋律决定的。

3.2005—2014年:经济转型延缓农地衰退,城市扩张致耕地减退比例超五成,但绝对数量显著下降,农地保护转向综合管理

以2005年“首钢”搬迁为标志,北京经济发展率先进入调结构、转方式阶段,城市空间增长由多年来依靠土地数量扩张向“存量挖潜”转变。这一时期,正是我国农地保护重要法规政策出台的窗口期和最严格的土地管理制度的形成期。国务院办公厅和国土资源部仅2003年和2004年两年内就颁布了11个部级及以上的法规文件,继而推动2005年后诸如北京市《关于完善农用地转用和土地征收审查报批工作的意见》《关于进一步治理整顿土地市场秩序加强土地管理工作的意见》等重要地方性相关制度规范的出台,从农地转用审批控制、耕地保护目标责任体系建立等方面对耕地保护政策进行完善。尤其是国土资源部《耕地占补平衡考核办法》发布后,北京率先建立了补充耕地储备制度,通过编制补充耕地方案实现非农建设占补平衡,以解决城市扩张对耕地和基本农田的占用问题;同时,作为补充耕地制度发展的新成果,土地开发整理复垦的制度化管理体系渐于成熟,并在耕地数量保护中发挥了实质性作用,这是对耕地“保护”理念性认识的重大飞跃。土地变更调查数据显示,2005—2010年北京土地开发整理复垦新增农地和耕地面积分别累计达到9564.98公顷和7922.84公顷,有效缓解了农地非农化的压力。

总体上看,这一时期众多中央和地方强制性的农地保护政令和行政实践有效遏制了耕地流失问题:2005—2015年北京耕地年均减少1305公顷,每年新增建设占用耕地面积控制在2000公顷左右,是新中国成立以来耕地减少速度最慢的时期,之后相当一段时期,全市耕地数量趋于稳定。同时,该阶段北京进入以服务业为主导的“首都经济”发展轨道,中心城区多个老旧厂房、园区转型为文化创意、总部办公、研发设计等类型的重要用地。适应这些变化,全市在更高起点、更高层次、更高目标上推进土地管理制度改革,针对腾退转型区域的土地“变性”“调规”、混合用地供应等环节强化政策统筹、实行重点突破,这是由国家开始实行最严格的土地管理制度和首都转型发展的时代主旋律所决定的。

4.2014年至今:“减量”发展推动农地保护由被动防御应对转向主动谋划实施,以国土空间规划为引领,构建新时代数量质量生态“三位一体”耕地管护新格局

2017年,“总规”获得党中央、国务院批复,“总规”中明确提出:严控城市规模,以资源环境承载能力为硬约束切实减重、减负、减量,实施人口规模、建设规模双控,倒逼发展方式转变、产业结构转型升级、城市功能优化调整。从集聚资源求增长到疏解非首都功能谋发展,北京成为全国第一个实施“减量”发展的城市,开启以“减量”助推高质量发展的新阶段。《北京市城乡建设用地供应减量挂钩工作实施意见(试行)》《北京市城乡建设用地减量实施方案》等文件相继出台,构建起“减量”实施四梁八柱体系,结合覆盖全域、全地类、全过程国土空间用途管制的空间治理模式探索,有效实现了“建设用地规模不扩大、耕地面积有增加、耕地质量有提升、生态红线不突破”的目标要求。

这一阶段主要呈现三个特点:其一,减量化已形成共识且成效显著,城乡建设用地规模得到历史性控制。“总规”实施以来(2018—2022年),北京拆除违法建设约1.69万公顷,城乡建设用地减量腾退约211平方公里,实现净减量132平方公里,其中,中心城区净减量54.4平方公里,中心城区以外各区净减量77.40平方公里,城市“摊大饼式”无序蔓延得到实质性扭转。其二,国土空间规划指导思想的转换,深刻影响耕地保护政策的执行成效。国土空间规划改革引领北京在耕地保护上率先实现“多规合一”,将耕地保护各类空间统一到国土空间同一底板、任务“带位置”下达,做到实施、监督、考核、评价都在“一张图”上实现,切实避免了“规划折腾”问题,为解决长期困扰城市的建设占用耕地的占补平衡问题提供了重要条件。2020年,北京印发《落实城市总体规划统筹推进耕地和永久基本农田保护工作实施方案(试行)》,从落实“总规”的高度进一步构建现状管控更严格、规划引导更主动、监督考核更有力、政策机制更健全的新时代首都耕地保护新格局。其三,着力打通耕地、生态、建设三类空间价值链,推动城市生态功能品质提升。北京耕地保护工作的主要矛盾已从城市扩张和遏制耕地数量减少之间的矛盾,转化为绿色发展和耕地质量不高、土壤固碳能力不足之间的矛盾,这对生产、生活和生态相结合实现耕地空间的多种功能和多元价值提出了更高要求。聚焦生态保护红线、“绿隔”“九楔”等重点生态空间建设,北京统筹开展200万亩耕地保护空间调整优化、千亩级和万亩级永久基本农田集中连片区划定工作,推进耕地集中连片布局,集中建设农田景观空间;疏解腾退空间“留白增绿”“揭网见绿”“拆违补绿”成效显著,2018—2022年腾退土地已转为农地和未利用土地规模约190平方公里,其中,转为耕地、园地、林地、草地、其他农用地(农村道路等)的规模分别为27.26平方公里(12.91%)、4.13平方公里(1.96%)、135.07平方公里(63.97%)、0.24平方公里(0.11%)、5.39平方公里(2.55%),以林、园、水、草、湿地和公园绿地为主的生态用地比“二调”时大幅增加。

总体上看,北京“总规”批复实施、国土空间规划改革、“减量”发展等历史机遇叠加,加快推动了耕地占补平衡制度、土地整理制度、基本农田保护制度、耕地地力保护制度、耕地生态补偿制度、耕地保护责任制度等一系列耕地保护制度的建立健全,北京数量质量生态“三位一体”耕地保护政策体系已基本形成。这一时期,北京耕地数量稳中有升、质量持续改善,2022年耕地规模已恢复至12.48万公顷,比“三调”规模增加3.12万公顷,增长近34%;通过实施土地增减挂钩、撂荒地复垦等相应措施,恢复耕地规模接近全市恢复总量的10% 根据“三调”数据,北京共有167.41万亩“工程恢复”、14.40万亩“即可恢复”的农用地。。同时,作为全国政治中心,北京较早在全市范围内全面推行“田长制”,这是共同保护管理农田的重大制度探索,对全国“党政同责”加强耕地保护起到了引领示范作用,这是从“国之大者”战略高度深刻认识耕地多功能价值极端重要性的时代主旋律所决定的。

四、形势研判:减量阶段北京城市空间增长与农地保护的困局与态势

(一)匹配大都市特征的农地保护难题

1.现有耕地对首都粮菜等重要农产品储备供应的应急保障能力不足

守住粮食和重要农产品(特别是蔬菜等短储存周期类物资)稳产保供底线,稳定并适度提高农产品自给率,是事关首都民生保障的重大战略性问题。目前,新加坡、巴黎等超大城市提出30%左右的农产品自给率要求,重点要求加强蔬菜水果与蛋白质的自给率。根据“总规”提出的全市常住人口长期稳定在2300万人/天、短期暂住的外地流动人口650万人/天标准测算,基于现有的耕地地力和投入水平、农产品品种和产出水平,在目前基本农田面积为151万亩的情况下,北京能够保障2950万总人口(常住人口2300万和流动人口650万总和)以及2300万常住人口农产品需求的天数分别是12天和20天,在基本农田面积为166万亩的情况下,能够保障的天数分别是15天和25天,在基本农田面积为200万亩的情况下,能够保障的天数分别是23天和35天。由于近30年北京耕地数量锐减68.4%、耕地质量退化明显,现有耕地对首都粮菜应急安全的保障能力远小于安全阈值。而据测算,耕地面积提升32%,对总人口和常住人口的保障能力将分别提升92%和75%。因此,守住耕地红线和耕地非农化的底线,通过耕地补划、农地结构调整等方式千方百计增加耕地实际规模、加强耕地产出能力建设是当务之急。

2. 农地保护实践中存在多功能失衡或失配

如前所述,农地是多元功能和多元价值系统,由于非生产功能价值认知的缺失或模糊,在实际开展的农地质量提升实践中,仍多是侧重于生产或生态某个单一目标维度,或从思想认识上将生产功能与生态功能用地割裂甚至对立(如生态退耕、休耕),导致多功能结构失衡或供需失配的态势未能得到充分控制甚至产生负面效应。例如,在保障农业生产功能的前提下,大都市农地生态系统属于典型的消费系统,美丽农田景观既是“蓝绿交织、舒朗有致”的美丽乡村不可或缺的风景线,也是为都市现代人在紧张工作、高压生活之余提供“农味儿”体验和满足归园田居精神追求的休闲游憩之所。目前北京平原区基本农田占总面积的6%~8%,与一般情况下农田景观占田园景观50%~60% 如城市定位、面积、人口等方面与北京均具有可比性的巴黎大区,在实现高度城市化后,仍保有近80%的生态空间,其中约50%为农地,开阔的农田景观与城市和谐共生,塑造了巴黎大区空间结构、景观生物、经济活动和生活方式的多样性。的标准差距较大,且在中小尺度下,明显可见“九田”(九个永久基本农田集中分布区)、“多片”(万亩、千亩、百亩级集中连片的“大田”)等集中分布区内土地碎片化、连片程度较弱,5000亩以上基本农田仅占总面积的35.9%。此外,高标准农田建设面临单一化造林引发的与耕地保护冲突、生态安全功能下降、火灾和病虫害风险上升等问题。目前北京农业生产空间非耕地中林地占比91.9%,且集中连片程度高、90%为单一树种,导致田园景观开阔度低甚至不存在明显的田园景观,应称之为“林地景观”。而综合各方信息,农田是与森林垂直生态系统相互补充的水平生态系统与屏障,在平原区和人口密集区,应保持30%~50%的开阔田园景观,作为城市紧急避险、疏散转移或者临时安置的重要场所,尤其是中心城区近郊区、新城周边的农田,应与其他防火防灾避险场所互为补充、相互衔接、均衡布局,构成完善的城市防灾避险体系。

3. 农地建护用管脱节、奖补机制不健全

一是建设时多头管理、建成后管护薄弱。农地建护用管环节跨部门、跨层级,涉及自然资源、农业农村、生态环境、林草、执法等多个部门,各部门的数据来源复杂、采集标准不一、使用门槛较高,管理方式也各不相同,信息不能实时共享互通,各类数据比对和整合存在较大困难,耕地等地类台账往往不清楚,也难统一。如高标准农田建设项目,由北京市发改、国土、财政、水务、农业五个行政部门分别承担。五部门仅从本部门角度理解《中华人民共和国土地管理法》以及与耕地、基本农田、高标准农田相关的专门法律法规,沟通联络机制缺失,对政策内容把握不一、实施过程统筹不够,造成高标准农田有相当一部分未在基本农田中选择,建设数量和质量存在显著差别,建成后又缺乏统一的评估标准。据统计,目前北京已建成的高标准农田仍有44.4%未予划定基本农田,而在永久基本农田划定成果中仍有25.36%未开展过高标准农田建设,基本农田数据库更新滞后、后期管护责任主体不明、管护资金落实不到位。二是奖补机制不健全。由于城肥的巨大带动力,京郊土壤肥力呈现明显的近郊高、远郊低的自然圈层分布。基于此,北京提出“以推进粪肥就地就近还田利用为重点”的农业种养循环发展模式,以期化解都市型农业增产与降碳矛盾、提高稳粮保供能力。但受补贴标准低、规模化不足、投资回报机制不健全等多重因素影响,社会资本整体参与度不高,缺少“有规模、有场地、有技术、有设备、有基础”的标准专业化服务组织。同时,由于从免费使用、补贴使用到付费使用逐步过渡的奖补机制尚未建立,种植散户通过种养循环项目降本提质增效的路径不清晰,目前尚难以建立稳定共赢的产业链价值链合作体系。

(二)减量约束下的城市建设空间落地难题

1.减量规划实施的“余量”空间收窄

经过连续多年遵循“先易后难”原则推进,北京城乡建设用地“减量”工作已进入“深水期”,可实施减量的潜力空间逐步收窄、实施难度进一步加大。其一,对标“到2035年,全市、中心城区、城乡接合部地区分别实现城乡建设用地减量161平方公里、92平方公里、160平方公里”要求,北京已超额完成既定目标任务。前期减量工作推进主要以集中建设区外的低效集体产业用地腾退为抓手,目前拆违整治工作已接近尾声,下一步减量对象将向“合法有证”土地转变,可实施减量的潜力空间缩小。其二,目前已实施减量的地块中“国有”和“集体”用地面积比约1∶9,待腾退地块中“国有”和“集体”用地面积比约3∶7,这意味着未来减量对象将由以集体土地为主转向集体土地和国有土地(特别是市属国企低效产业用地)兼顾,但存量国有低效用地普遍存在产权不清、底数不明、主体动力不足、利益分配协商难等问题,而集体建设用地减量涉及的农村居民点整理、集体经营性建设用地腾退等“硬骨头”问题解决又受到意愿难统一、安置成本高等因素制约,未来减量实施难度将进一步加大。

2.减量引发建设项目落地结构性“错配”

新时代北京城市“减量”的目标变量已突破传统规划领域“规模减量”(减存量和控增量)的单一视角,扩展至密度、结构、强度、布局调整的全面减量发展。当前建设项目用地供给的规模、功能、布局等结构性错配问题突出,究其原因,主要是相关发展规划、产业规划与国土空间规划之间长期缺乏协调链接机制,使国土空间规划对发展规划、产业规划应有之约束引导和支撑保障双重作用均发挥不足[40],无法实现产业升级、用地减量、空间优化统筹整合。一是减量空间结构不均衡。目前北京中心城区与规划期末(2035年)“控制目标”仍存在约50平方公里的减量规模差距,主要集中在减量任务较重的朝阳区。中心城区以外地区整体虽已达规划期末(2035年)“控制目标”,但第一、二道“绿隔”地区等重点区域“减量”实施力度不足,仍需通过因地制宜研究配套政策和实施机制寻求突破路径。二是存量空间资源对产业升级发展的适配性还需增强。在当前技术迭代加速、颠覆性创新涌现、跨领域融合深化等大趋势下,新技术企业也从过去单一的生产制造功能向研发设计、测试验证、新型消费与服务等环节延伸,呈现典型的复合用地需求,亟须适应于生产制造与研发、服务、消费等功能深度融合的新型产业空间。但由于北京市级层面对腾退工业用地再利用的整体政策尚未出台,操作路径层面又面临“调规”程序复杂、收储成本高等问题,导致存量土地盘活进展缓慢、可再利用规模难以预测。

3.减量实施后“造血”机制尚不健全

主要表现为“绿隔”“九楔”内非建设空间减量与复耕复绿统筹难、集体产业发展的资金平衡难。目前北京减量政策中的投资支持侧重于核心区的老旧小区和楼宇改造,针对“绿隔”“九楔”地区减量的专项资金政策输出不足,现有财政资金投向也主要用于“增绿”和补全区域基础设施,加之可借助的金融创新与资产证券化工具十分有限,若无“棚改”、土地一级开发等重大项目带动,普遍面临减量实施路径不明、后续资金保障不足等难题。同时,受限于区位条件不优、产业基础薄弱、公共服务滞后等制约因素,这些地区落后集体产业退出、租赁集体土地房屋收取租金的收益模式(“吃瓦片”)被“腰斩”之后,短期内有“造血”功能的替代产业无法及时“补位”,难以实现农民生活水平不降低、长远生计有保障。

五、路径创新:破解新时代北京城市发展“双保”难题的对策建议

上述历史与现实情境的分析表明,自城市诞生之日,城市空间增长与农地竞用的矛盾即已存在、显现,并与城市发展相生相伴,只是不同时期的表现形态不同、矛盾特征有异,每个阶段都被赋予了彼时的时代烙印,体现着现代城市文明与传统农耕文明在历史交替中对立统一的转换。新时代大量高度城市化地区的农业空间亟须探索新的发展模式,北京要牢牢把握“大城市小农业、大京郊小城区”的基本市情,正确判断并综合分析“减量”阶段城市建设需求与农地资源总体态势,提出创新性、区域性农地非农化调控的对策思路,将新时代农地建护用管的思路、目标、任务“想明白、弄清楚、干透彻”,解决好超大城市发展的“双保”难题。

(一)提升认识维度,基于多功能管理与价值实现构建首都农地保护新语境

一是要深化北京农地的功能属性认知,加快形成生态、生活、生产功能优先序的广泛共识。面对新时期国土资源空间“整体保护、系统修复、综合治理”的思路转向,以及全面推进乡村振兴、农业农村现代化、生态文明建设、碳达峰碳中和等战略部署要求,新时代中国超大城市农地保护目标和任务发生演变,要保证农地保护利用效益持续发挥,迫切需要提升认识维度,全面推动农地保护从传统以粮食安全为目标的“资源供给保护”向“多功能价值激活”的动力转型,从数量—质量—生态“三位一体”保护向数量—质量—生态—功能—价值“五位一体”保护的阶段转型[41]。一方面,近年来发达国家对都市型农田的功能定位已达成重要共识,包括:基于国家视角和全球尺度认识郊区农田社会、经济和生态价值的独特性,并将其特性融入农村地区发展规划或其他同类项目;明确用地范畴和绿色空间功能;统筹运用法律法规、指导性文件和配套的保护发展政策,为农田保护利用提供专项支持和资金保障。另一方面,“总规”第37条、第48条、第49条分别强调,要“调整农业结构,更加注重农业生态功能”“加强耕地质量建设,强化耕地生态功能”“调整农业产业结构,发挥最大的生态价值”;《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》明确提出,“严格保护各类重要生态系统,有效发挥森林、草原、湿地、耕地等固碳作用,提升生态系统碳汇能力”;近期正在公示的《北京市耕地保护规划(2023年—2035年)(草案)》搭建了数量、空间、质量、生态、利用“五位一体”、保用融合的规划管理框架,这一框架将成为引领未来10年北京耕地保护工作的纲领性准则。要借此契机,充分总结国内外农业多功能、土地多功能、景观多功能以及生态系统服务等相关理论,系统梳理首都农地的多功能内涵,界定农地空间在超大城市可持续发展、服务首都“四个中心”建设、实现“双碳”目标中的地位和作用。既要把握好农地保护、质量建设与空间布局、地类功能转换之间的节奏和规模,回答好耕地“保哪里、占哪里、补哪里、恢复哪里、提升哪里”,也要根据城市发展的不同阶段在国土空间规划、管控机制层面统筹推进配套改革,为北京农地保护形成全新的思路和语境。

二是要面向多功能价值实现和精细化管理需求,创新首都农地保护转型路径。全域国土空间具有整体性,每类空间都是在人—地系统耦合链接中形成的具有多重功能特性的复杂综合体。随着经济社会发展阶段演进,人类对农地功能的认识和需求不断深入且向多样化、高端化动态变化,呈现“生存性需求—发展性需求—享受性需求”的发展态势,而不同地理区域条件下的功能供需匹配也存在明显的空间异质性特征[42]。例如,当城市发展由增量扩张转入存量更新阶段,因城市人口和产业密度不断提高、居民消费需求升级,高密度中心城区日益呈现生态环境退化和公共服务超载的脆弱性,人们对近郊区农地的生态和景观文化功能需求增强,往往会出现供给短缺;而远离中心城区、自然环境优越、基础设施完善的平原地区,农地生产和生态功能供给盈余更为明显。新时期首都农地保护管理要应时所需、分区施策,在有效识别农地资源系统多功能供需的演化规律和驱动机制的基础上,通过划定复合分区、设立多功能协调区优化布局,因地制宜确定管控目标、提出多功能经营策略,最大限度满足多方利益相关者的需求。要通过管理农地生态系统提升多功能的服务能力,探索制定同一地块实现多功能供给的精准管理政策和干预调节措施[43],以平衡农业生产、城市发展和生态保护对农地空间的竞争需求,并积极推动相关研究与管理成果融入用途管制政策等制度修订中,最终为破解城市耕地非农化、非粮化困境和促进可持续土地管理提供崭新的理论与实践途径。

(二)深化全域统筹,面向高质量发展推动建设空间精准配置和高效利用

2024年《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》要求“增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力”,这预示着土地资源不再是一种通用的市场要素,而是作为一种稀缺资源,主要面向“高质量发展”进行配置,这是国内土地管理制度的重大转向,要求立足各地功能定位和资源禀赋,为有条件的“优势地区”率先实现现代化提供土地要素保障。

一是要推动土地要素高效衔接区域重大战略和产业政策。其一,加强土地要素供给与区域重大战略实施的时间表、路线图和施工方案的衔接。及时优化和更新战略实施的土地政策工具箱和项目库,动态优化战略实施的节奏和重点,尤其要综合考虑发展理性和管制弹性,在严格落实耕地保护优先序、确保城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数突破等条件下,进行包含管理协同、配套政策、实施评价等内容的精准制度设计,及时形成与之配套的管理机制和实施政策,构建覆盖全域全要素的空间(建设空间+非建设空间)复合利用规则体系。其二,促进国土空间规划与产业规划、发展规划融合统一。工业用地供给应结合科技创新与制造业升级深度链接、产业链与供应链协同发展、制造业与服务业深度融合的需求,围绕新一代信息技术、集成电路、生物医药、机器人等“战新”产业和未来产业提供有效承载空间,从供给规模、供给效率、承载功能灵活性与延展性等方面加强规划引导、完善制度体系、优化管理规则。其三,研究建立建设用地供应准入、流量指标回收和存量业态转换机制。围绕高质量发展和新质生产力培育需求,统筹空间资源配置与经济增长、环境保障、文化传承、城市安全、社会和谐等方面的关系,强化建设用地指标与市场需求、产业功能、主体意愿、时间变量的对接,将地均产出效益、税收贡献承诺、技术贡献要求、资本投资吸纳量等指标纳入用地供应准入标准,对建设用地投放后产业内容不合规、经济效益不达标、使用功能不再必要的项目,按土地出让相关约定要求收回土地使用权,或允许市场主体根据市场需要在负面清单之外灵活转换使用功能,有效激发要素潜能和活力、提升土地资源配置效率。同时,创新实施增量安排与存量低效土地盘活、超额承担耕地保护任务挂钩机制:对保障粮食和生态优势的地区,按一定比例奖励计划指标;对盘活存量多的地区,倾斜配置计划指标。

二是要以空间规划为引领统筹城镇发展空间与农地保护空间。其一,打通农业、生态、城镇等功能空间。借鉴巴黎、东京等城市在高度城市化地区保留发达农业、将城市景观营造和食物生产需求相结合的做法,统筹优化城市内部及近郊农地整体功能与布局。树立“农田环城”规划思想,在城镇开发边界范围内划定都市农业保障区,或在规划城市边界时,设置郊区农田缓冲区,允许农田向城市内部有所渗透,构建集中连片敞开式与“小批量、小点位”分布式相结合的京郊农地格局。可采取试点探索“城镇空间+农林景观”相融合的模式,对“九田”“多片”的农田景观元素进行精细化规划,将保障城市生态、文化、安全等功能的农地独立划分出来,结合非建设空间布局、要素规模与结构、落位优先级等要求,编制重点地块控制图则、提出核心控制性指标,分区制定特殊的都市农业空间保护发展政策和奖励机制,探索支付补偿等激励措施。统筹城 “九田”“多片”与城市生态景观(绿道系统、蓝网系统、“三环”“九楔”等生态廊道)融合建设,以绿道或生态廊道串联不同农地单元,进一步形成联通性、融合性、功能性和特色化的城乡景观格局。借鉴发达国家农业景观规划和农场生态环境管护的先进技术,合理优化农田基础设施、农作物景观、农业生产、生活场景和生态过程的关系,保证农地生态系统对城市的持续支持能力,营造大都市文脉灵动、自然野趣的美好生活体验空间。其二,优化乡村功能空间。立足乡村发展条件、资源禀赋、空间特征,编制实施实用性村庄规划,通过探索集体建设用地混合使用、农业与生态空间复合利用、规划留白与流量管理相结合、建设用地增减挂钩与空间格局优化相统筹等,集成释放和运用自然资源政策红利,优化乡村产业、人文和生态资源、公共服务和基础设施等空间总体布局,最终达成存量资源盘活利用与镇村高质量建设、产业融合发展、耕地“五位一体”保护的平衡关系。

(三)着眼于中长期,探索新时期耕地生态管护的利益协调机制

一是要制定支撑2035年基本实现现代化目标的耕地保护战略。要对标面向2035年率先基本实现现代化目标的耕地支撑能力,科学研判首都耕地保护形势。立足新时代要求、首都职责和发展实际,与“总规”和“十五五”规划等保持衔接,全面分析耕地保护业务模式及当前短板;结合耕地资源系统演变和经济社会发展的可能性,科学界定耕地保护执行效果评估目标和评价标准;综合考虑存量耕地的生产功能、社会服务功能、生态保护功能,整合定量指标、模型模拟、需求调查、社会价值感知等多学科研究方法,分别估算基于粮食综合生产能力分析的耕地需求量、基于资源潜力和增减因素分析的耕地可供给量;构建高精度量化模型,评估耕地多功能供需状况的响应趋势和供需风险,在此基础上预测不同社会经济和生态目标的耕地保护规模,从而为提前研判2030年北京市耕地保护的形势并出台可行的调控方案,以及制定2035年以后耕地保有量目标提供参考。

二是要探索建立生态占补平衡机制和利益联结机制。其一,探索“绿隔”生态补偿机制。第二道“绿隔”地区是首都重要生态安全屏障,应比照生态涵养区体制,将“绿隔”地区纳入市级重点生态功能区,结合各区域财政实际、生态价值与 GDP 比值等要素,对部分发展滞后、财力薄弱的区域加大纵向转移支付力度。同时,以北京建立生态价值核算体系为契机,探索核算结果在“绿隔”地区减量、“增绿”方面的应用,进一步完善全市生态补偿机制。其二,将“生态占补平衡”作为启动建设项目征地程序的前置环节。对具有生态价值的农地,按照生态优先原则首先要做到规避;“确因设施建设无法规避而占用的”必须做到“生态占补平衡”,即对占用耕地、林地等造成的生态损耗进行科学评估,给予一定非生产性生态用地安排和空间优化(采用划定生态安置区、建设目标性生态补偿区、开发生态补偿项目等方式),最终实现与原来同样的生态效应,确保区域生态系统服务功能稳定、持续供给。其三,健全完善“种养加销”一体化、利益联结稳定、种粮农民持续增收的长效机制。除通过产销合同、订单农业、农民入股、利润返还等紧密型合作模式,建立相对稳定的购销关系,结成村企社农“利益共享、风险共担”的共同体外,还应以农民分享产业链增值收益为核心,进一步延长种养循环产业链条,建设多业态打造、多主体参与、多机制联结、多要素发力、多模式推进的生态循环农业融合发展体系,带动小农户打通从农业生产向加工、流通、销售、旅游等二、三产业环节链接的路径。

[参考文献]

[1] 杜志威、李郇:《珠三角快速城镇化地区发展的增长与收缩新现象》,《地理学报》2017年第10期,第1800—1811页。

[2] Stijns J. P.:“Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited”,Resources Policy,No.2,2005,pp.107-130.

[3] 林靖杰、张京祥:《北京城市空间增长-收缩并存的特征与机制》,《城市规划》2023年第11期,第90—100页。

[4] 禹丝思:《中国城镇用地扩展及其对主要环境要素的影响》,中国科学院大学学位论文,2021年。

[5] 孔祥斌、陈文广、党昱譞:《中国耕地保护现状、挑战与转型》,《湖南师范大学社会科学学报》2023年第5期,第31—41页。

[6] 仇保兴:《紧凑、多样、低碳——中国城市转型发展的策略》,中国城市科学研究会主编:《中国低碳生态城市发展报告2013》,中国建筑工业出版社2013年版,第4—12页。

[7] 孙强、蔡运龙、王文博:《北京耕地流失的时空动态与调控途径研究》,《地理科学进展》2006年第6期,第108—116+159页。

[8] 李飞雪、李满春、刘永学等:《建国以来南京城市扩展研究》,《自然资源学报》2007年第4期,第524—535页。

[9] 刘纪远、战金艳、邓祥征:《经济改革背景下中国城市用地扩展的时空格局及其驱动因素分析》,《AMBIO-人类环境杂志》2005年第6期,第444—449+476页。

[10] 邓羽、司月芳:《北京市城区扩展的空间格局与影响因素》,《地理研究》2015年第12期,第2247—2256页。

[11] 张学辉、王如渊:《基于地方政府行为的农地非农化均衡模型》,《中国土地科学》2009年第6期,第4—8页。

[12] 谭荣、曲福田:《中国农地非农化与农地资源保护:从两难到双赢》,《管理世界》2006年第12期,第50—59+66页。

[13] 王定祥、李伶俐:《 城镇化、农地非农化与失地农民利益保护研究——一个整体性视角与政策组合》,《中国软科学》2006年第10期,第20—31页。

[14] 刘绯:《城市化与农地保护的均衡发展研究》,东北财经大学学位论文,2010年。

[15] 胡伟艳、张安录:《人口城镇化与农地非农化的因果关系——以湖北省为例》,《中国土地科学》2008年第6期,第30—35+62页。

[16] 王良健、李辉、禹诚等:《耕地征收最优规模的理论与实证研究——基于边际理论视角》,《中国土地科学》2013年第1期,第11—19页。

[17] 田光进、周全斌、赵晓丽等:《中国城镇扩展占用耕地的遥感动态监测》,《自然资源学报》2002年第4期,第476—480页。

[18] [美]爱德华·格莱泽:《城市的胜利》,上海社会科学院出版社2012年版,第192—195页。

[19] 朱莉芬、黄季焜:《城镇化对耕地影响的研究》,《经济研究》2007年第2期,第137—145页。

[20] 吴次芳、杨志荣:《经济发达地区农地非农化的驱动因素比较研究:理论与实证》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2008年第2期,第29—37页。

[21] 曲福田、吴丽梅:《经济增长与耕地非农化的库兹涅茨曲线假说及验证》,《资源科学》2004年第5期,第61—67页。

[22] 易家林、郭杰、欧名豪等:《城市扩张与耕地利用强度:工业发展与农户资源禀赋的调节效应》,《中国人口·资源与环境》2018年第11期,第56—64页。

[23] 应瑞瑶、郑旭媛:《资源禀赋、要素替代与农业生产经营方式转型——以苏、浙粮食生产为例》,《农业经济问题》2013 年第 12期,第15—24+110页。

[24] 李伶俐、王定祥:《论农地适度非农化机制与制度创新——基于中国城镇化中农地过度非农化的现实背景》,《中国农村观察》2009年第5期,第11—22+95页。

[25] 韩杨:《中国耕地保护利用政策演进、愿景目标与实现路径》,《管理世界》2022年第11期,第121—131页。

[26] 王鹏:《从卫星城到北京新城——顺义区产业发展及新城动力研究》,清华大学学位论文,2004年。

[27] 刘维新:《北京市的耕地保护与城市开发》,《北京房地产》1995年第11期,第27—29页。

[28] [西]阿方索·维加拉、胡安·路易斯·德拉斯里瓦斯:《未来之城——卓越城市规划与城市设计》,赵振江、段继程等译,中国建筑工业出版社2018年版,第29—31页。

[29] 陈丽、刘娟、郝晋珉等:《大都市区耕地系统多功能运行效应综合评价:以北京为例》,《北京师范大学学报(自然科学版)》2018年第3期,第284—291页。

[30] 耿波:《北京城市水文化与城市生态》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2012年第1期,第72—76页。

[31] 吴申元:《中国人口思想史稿》,中国社会科学出版社1986年版,第238页。

[32] (宋)陈旉:《陈旉农书校释》卷上《粪田之宜篇》,刘铭校释,中国农业出版社2015年版,第57 页。

[33] (明)刘侗、(明)于奕正:《帝京景物略》,北京古籍出版社1983年版,第34—35页。

[34] 高善明、张义丰编著:《北京自然环境与都城变迁》,气象出版社2007年版,第150页。

[35] 于德源:《清代北京的旗地》,《中国农史》1989年第3期,第11—18页。

[36] 张宗平、吕永和:《清末北京志资料》,北京燕山出版社1994年版,第375页。

[37] 王钧、张莉:《近代北京郊区土地利用的复原研究:利用地形图的实例》,北京大学历史地理中心编:《侯仁之师九十寿辰纪念文集》,学苑出版社2003年,第129—140页。

[38] 戴逸:《简明清史》,中国人民大学出版社2018年版,第23—26页。

[39] 梁书民、金陶陶:《中国大城市建成区扩张与城郊耕地保护研究——以北京、上海和广州为例》,《 环境保护》2005年第11期,第59—63页。

[40] 杨浚:《北京减量发展过程中的规模焦虑问题研究》,《北京规划建设》2022年第4期,第51—53页。

[41] 孔祥斌、陈文广、杨智慧:《中国耕地保护转型:目标、路径与政策》,《土地科学动态》2022年第1期,第 1—6页。

[42] 吕立刚、撖旭、龙花楼等:《耕地多功能供需匹配研究进展与展望》,《资源科学》2023年第7期,第1351—1365页。

[43] Frazier A E,Bryan B A,Buyantuev A,et al.:“Ecological Civilization: Perspectives from Landscape Ecology and Landscape Sustainability Science”,Landscape Ecology,No.34,2019,pp.1-8.

Logical Approach, Historical Transition and Path Exploration of

Competition between Urban Spatial Expansion and

Agricultural Land Utilization in Beijing

DIAO" Linlin

(Decision-Making Consulting Department, Party School of CPC Beijing Municipal Committee, Beijing 100044, China)

Abstract: Urban growth limits are reflected in the inevitable constraints imposed by resources and the environment on the urban scale during unrestricted expansion driven by strong demand, one manifestation of which is the conflict between urban expansion and agricultural land utilization. Regarding the understanding of this issue, both theoretical and practical “dual” dilemmas coexist, manifested as divergences over whether “urban expansion and agricultural land use are completely opposed” and controversies over whether “there is a limit to the size of megacities” and “whether farmland should be preserved”. In response to the challenges of complex implementation of urban construction space, structural mismatch, mismatch of farmland protection function and disconnection between construction and protection management in Beijing, this article proposes that innovative and regional farmland conversion regulation strategies should be studied based on correct judgment and comprehensive analysis of urban construction needs and the overall situation of farmland resources, to guide urban governments to proactively address the crisis of farmland loss in dealing with the dilemma of “two difficulties” and “multiple difficulties”.

Key words:

urban expansion; conversion of agricultural land to non-agricultural use; competition for agricultural land use; land planning; protection of agricultural land; loss of agricultural land

(责任编辑 编辑孙俊青;责任校对 朱香敏)