政策干预下农地经营权流转抑制耕地撂荒研究

关键词:农地经营权流转;耕地撂荒;治理;丘陵地区

近年来,世界各地由农业活动迁移、土地净收益下降、土地制度改革和农业政策调整等引发的耕地撂荒已成为一个共同现象[1-5]。中国亦不例外,且呈现出撂荒程度不断加深、撂荒范围不断扩大的趋势[6-9]。根据中国国家地理信息公共服务平台天地图(https://zhfw.tianditu.gov.cn)截取的2017年高分影像底图形成的中国耕地撂荒数据显示,2017年中国95%的县级行政单元存在耕地撂荒现象,撂荒率超过10%的县级行政单元占中国总数的30.23%[10]。

越来越严重的耕地撂荒现象受到学术界的普遍关注。针对耕地撂荒的原因,学术界的研究主要集中在经济社会和自然特征两方面。从经济社会因素看,谢花林等的研究表明,农户家庭非农就业每提升10%,耕地撂荒占比会增加1.11%[11];Lu的研究亦发现随着家庭非农就业人数从1人增加至3人及以上,耕地撂荒的平均概率分别增加2.9%、5.0%和7.8%[12];周旭海等的研究证实了农户家庭劳动力非农就业程度的提高将显著促进耕地撂荒[13]。这些研究说明了劳动力析出是耕地撂荒的直接原因。除此之外,农业社会化服务[14-16]、区位[17]、移民搬迁[18]、家庭收入[19]等因素都在不同程度上影响耕地撂荒。从自然特征因素看,地块坡度、地块面积和耕作半径等均是影响农户耕地撂荒行为的重要因素[20-21];有些研究还发现,不同类型的耕地,其撂荒影响因素有所不同,比如,水田撂荒的驱动因子从高到低依次为地块面积gt;距聚落距离gt;坡度gt;灌溉距离gt;交通距离gt;高程gt;地块形状指数,旱地撂荒的驱动因子从高到低依次为距聚落距离gt;地块面积gt;坡度gt;灌溉距离gt;高程gt;交通距离gt;地块形状指数[22]。当然,与地块特征和地域特征等自然特征相比,经济社会因素比如家庭特征对耕地撂荒的影响更为明显[13]。

为了有效治理耕地撂荒问题,国内外学术界做了大量有益的探索。其中,大力发展农地经营权流转,以期实现农地规模经营,从而降低土地细碎化的经营成本,被认为是行之有效的途径之一[23-24]。肖冬华就提出要构架合理有效的土地流转制度,具体的措施包括制定农地经营权流转的最低指导价格、积极培育农地经营权流转的中介组织、采取多种形式流转土地[25]。邾鼎玖等和刘勤等学者提出推进农地经营权流转需发挥村级组织的服务优势,村级组织可以积极探索农地经营权流转模式,根据农地抛荒的具体情况分类处理[26-27]:因劳力不济所致的农地抛荒可以转包给富裕劳力户耕种;因耕作条件所致的农地抛荒可以改善生产条件或协调调整;因农地细碎导致的农地抛荒可以协调农户互换、转包,以便集中耕作等,妥善处理农地抛荒现象。实际上,分类处理耕地撂荒问题涉及的是创新农地经营权流转模式。蒋和平等的研究表明,要防止耕地大面积抛荒,就需要发展多种形式的适度规模经营,比如经营权流转、股份合作、代耕代种和土地托管等多种方式[28]。有学者对比了市场与政府两种力量在治理耕地撂荒上的效果差别,发现地方政府或村集体组织实施农地经营权流转之后,农地经营权流转对耕地抛荒的激励作用得到了有效缓解[29]。针对撂荒有向优质耕地蔓延的趋势,有学者提出要进一步完善土地租赁的市场化程度,可以避免优等耕作条件的耕地浪费[30]。

综上所述,学术界对耕地撂荒的原因、治理措施等方面做了大量的研究,特别是针对耕地撂荒治理,多数研究均认为应发挥地方政府或村集体的作用,这是值得肯定的地方。但是当前对地方政府或村集体治理耕地撂荒的效果缺乏经验证据,特别是缺乏市场自主流转与政府干预流转对耕地撂荒治理效果的对比分析。本文要回答的问题是:市场自主型流转与政府干预型流转对耕地撂荒的影响是否有所差异?此外,中国丘陵地区分布广泛,面积约占中国国土面积的三分之二,绝大多数海拔在200m以上,地势起伏明显[31];且该区域具有土地分散细碎、耕作条件差、土壤质量低等特点,往往成为耕地撂荒的重灾区,因此探讨丘陵地区的耕地撂荒治理具有重要的现实意义。

一、理论分析与研究假说

《2022年农民工监测调查报告》显示,2022年中国农民工总量29562万人,比2021年增加311万人,增长1.1%,增长幅度相较2021年降低1.3个百分点。虽然农民工外出务工出现回流现象,本地农民工数量不断增多,但农村劳动力向城市及非农部门转移仍是当前的主流趋势。而且,农村劳动力转移主要以素质相对较高的中青年为主,留在农村的大多数是老人、妇女和儿童,即所谓的“993861”部队[32]。如此一来,农户的农业生产经营活动就受到劳动力数量和质量的双重约束,进而引发农户要素资源的重新配置。其中,土地资源便是其中之一,土地流转是土地资源优化配置的主要形式[33]。

在地块均质、信息充分的假定下,所有地块都能找到合适的流转对象,而不至于发生耕地撂荒现象[29]。但是,中国均分的土地制度和地块异质的事实并不符合这一假定,地块细碎分散、耕地质量差异明显广泛存在于中国农村特别是南方丘陵地区。在没有地方政府或村集体干预的情况下,规模经营主体更愿意流入那些耕作条件好、耕地质量优的地块,而对那些地处偏远、耕地质量差的地块聊无兴趣。在务农机会成本大幅上升的背景下,即使流转信息充分,那些地处偏远、地块质量差的耕地也很难避免被撂荒的命运。这也是课题组在现实中观察发现,蓬勃发展的农地经营权流转市场与越来越严重的耕地撂荒现象同时存在的原因。因此,本文提出研究假说H1。

假说H1:在没有地方政府或村集体干预的情形下,农地经营权流转会激励耕地撂荒。

一直以来,积极培育新型农业经营主体、加快发展多种形式适度规模经营多次出现在中央1号文件中,意味着中央政府高度重视培育规模经营主体、推动农地经营权流转形成适度规模经营,进而提高土地资源利用效率。为了实现这一目标,政府干预力量也广泛出现在各地农地经营权流转市场中。部分地方出现“整村流转”“打包出租”等地方政府或村集体推动农地经营权流转的现象[29]。在此过程中,地方政府或村集体发挥积极作用,除了充当农地经营权流转中介组织的角色,还通过完善水利设施、公共服务等改善农田的耕作条件,提高农田质量,使得以前“不好种的田”变成了“好种的田”。农业生产基础设施的改善以及补贴等政策激励,极大引起了农业规模经营主体的兴趣,纷纷流入土地、扩大经营规模。在上述背景下,由地方政府或村集体参与的农地经营权流转在一定程度上抑制了耕地撂荒,提高了土地资源配置效率。因此,本文提出研究假说H2。

假说H2:在地方政府或村集体干预的情形下,农地经营权流转能有效延缓耕地撂荒。

理论分析逻辑见图1。

二、数据来源、变量设置与模型构建

(一)数据来源

本文的数据来源于2021年7月对江西省赣南区域5个县市(遂川、于都、瑞金、信丰、寻乌)的农户调研数据,赣南区域地形复杂,以山地、丘陵和盆地为主,地域差异较大。此次调查主要围绕新一轮土地确权登记展开,数据涵盖农户基本特征、农地经营权流转、农业生产经营、土地产权等内容。遵循随机抽样原则,课题组在每个县市随机选择4个乡镇,每个乡镇随机选择3~5个自然村,再根据自然村的资源禀赋(如人口、土地面积、地域特征等),决定调查对象的数量。删除部分无效问卷,调查共获得654份农户数据。

(二)变量设置

1.被解释变量

本文的被解释变量是耕地撂荒,梳理现有文献发现:有的研究将农户是否撂荒耕地的虚拟变量来表征耕地撂荒;有的研究将撂荒面积(即撂荒程度)来表征耕地撂荒。本文因受数据所限,将撂荒耕地的虚拟变量作为被解释变量,即若撂荒则取值为1,未撂荒则取值为0。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量是农地经营权流转,采用农地转出的虚拟变量来表征,即农地转出取值为1,否则为0。由于当前农地经营权流转市场不断出现村集体或县、乡政府干预农地经营权流转市场的情况,为进一步识别这种情形,本文引入政府干预变量,表征村集体或上级政府组织实施农地经营权流转,以区分农地经营权流转对耕地撂荒的异质性影响。

3.控制变量

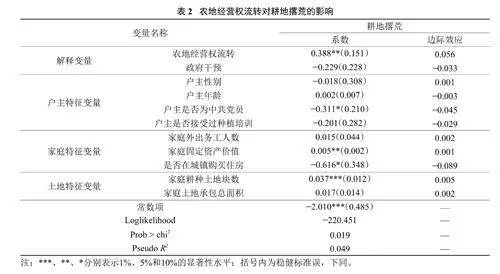

控制变量主要包括户主特征、家庭特征、土地特征等。户主特征包括户主性别、户主年龄、户主是否为中共党员、户主是否接受过种植培训;家庭特征包括家庭外出务工人数、家庭固定资产价值、是否在城镇购买住房;土地特征包括家庭耕种土地的块数、家庭承包土地总面积。具体的变量定义及描述见表1。

(三)模型构建

本文要验证的研究假说是农地经营权流转能否有效治理耕地撂荒问题,并观察政府干预在其中所发挥的作用。基本模型设置如下:

式(1)中,表示耕地撂荒,其定义及描述见表1。表示农地经营权流转,主要用农户是否流出农地来刻画。需要说明的是:农地经营权流转一般包括农地转入和农地转出,就实际情况而言,农地转入户极少撂荒耕地,耕地撂荒行为多发生在农地转出户身上,因而采用农户是否转出农地的虚拟变量来刻画农地经营权流转。表示一系列的控制变量,包括户主特征变量、家庭特征变量和土地特征变量。为常数项,、为待估系数,为随机扰动项。

同时,为了观察农地经营权流转对耕地撂荒的异质性影响,本文将农地经营权流转区分为市场主导型和政府干预型两种模式。模型设置如下:

式(2)中,表示市场主导型农地经营权流转变量,表示政府干预型农地流转经营权变量,由农地经营权流转是否由村集体或地方政府组织实施的虚拟变量表征,以观察在市场主导和政府干预的不同模式下,农地经营权流转对耕地撂荒的影响结果。为常数项,、、均为待估系数,其他变量含义均与式(1)相同。考虑式(1)和式(2)的因变量皆为二元虚拟变量,因此本文将采用Probit模型对其进行估计。

三、结果与分析

(一)基准模型回归结果

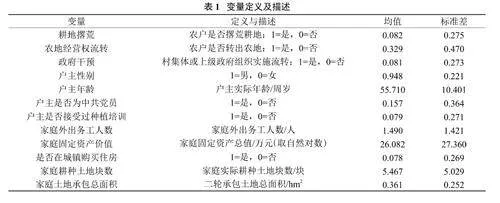

表2汇报了农地经营权流转对耕地撂荒影响的估计结果。表2中第3列显示:农地经营权流转对耕地撂荒有显著的正向影响,从边际效应的结果看,农地经营权流转每提升一个单位,耕地撂荒将上升0.056个单位,验证了本文的研究假说H1。这一结果也说明,农地经营权流转市场的持续发育与耕地撂荒的持续上升是可以同时存在的,意味着农地经营权流转可能大多发生在地块规模大、耕作条件好的耕地上,而地处偏远、耕作条件差的耕地则被撂荒。表2中还显示:政府干预对耕地撂荒的影响虽然不显著,但影响方向为负,这说明政府干预在一定程度上能够减缓耕地撂荒,这对确保18亿亩耕地红线、保护粮食安全有着重要的启示意义,应有效发挥政府干预的作用,扭转耕地撂荒不断加剧的趋势。

控制变量方面,户主特征变量中,只有户主是否为中共党员对耕地撂荒有显著的负向影响,也即党员身份的户主很少撂荒耕地。在中国的治理体系中,中共党员往往发挥着带头示范作用,党员若撂荒耕地,其所引发的示范带动效应会给农业生产、粮食安全等带来不利影响。家庭特征变量中,家庭固定资产总值对耕地撂荒有显著的正向影响,这表明资产富裕的农户不以农为业;而在城镇中购买住房的农户对耕地撂荒有显著的负向影响,可能的原因是这类人群的资产意识较强,将耕地视为自己在农村的资产,为证明耕地使用权归自己,不肯撂荒耕地。在土地特征变量中,家庭耕种土地的块数对耕地撂荒有显著的正向影响,说明耕种的土地块数越多,耕作成本越高,导致农业生产是一项无经济价值的活动,遂导致农户撂荒耕地。

(二)异质性回归结果

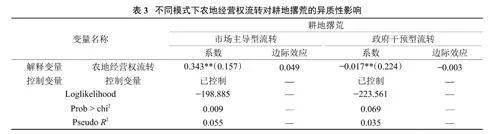

结合学术界的研究成果,当前中国的农地经营权流转大致可以分为两种类型,即市场主导型和政府主导型。市场主导型的农地经营权流转是基于农户自愿基础上的农地经营权流转,政府主导型的农地经营权流转则带有一定的政府干预色彩。为进一步观察在政府干预情况下,农地经营权流转能否显著抑制耕地撂荒趋势,本文分别对市场主导型和政府干预型农地经营权流转对耕地撂荒的影响进行回归分析,以验证研究假说H2。

表3汇报了式(2)的回归结果,表3中显示:市场主导型农地经营权流转依然在5%的显著性水平上正向影响耕地撂荒;政府干预型农地经营权流转亦在5%的显著性水平上为负,这说明政府干预有效地缓解了农地经营权流转对耕地撂荒的促进作用,证实了研究假说H2。尽管政府干预型农地经营权流转对耕地撂荒影响的边际效应要小于市场主导型农地经营权流转对耕地撂荒影响的边际效应,但回归结果说明政府干预农地经营权流转市场后,通过改善农业生产基础设施(如兴修水利、铺设机耕道等),使得偏远地块的耕作条件得到改善,有效抑制了偏远地块的撂荒,缓解了耕地撂荒趋势。

(三)进一步分析

研究表明,耕地撂荒最根本的原因在于农户从事农业生产的机会成本增加,本文从成本和收益两方面的局限条件探讨机会成本对耕地撂荒的影响。成本方面,探讨土地细碎化程度对耕地撂荒的影响;收益方面,探讨家庭外出务工程度对耕地撂荒的影响。

1.土地细碎程度对耕地撂荒的影响

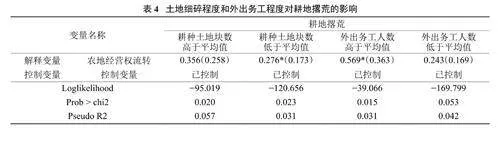

为了观察土地细碎化程度对耕地撂荒的影响,用农户家庭耕种土地块数的多少来衡量土地细碎化。当农户耕种的土地块数高于平均值时(即块数大于5.5),表示土地细碎化严重;当农户耕种的土地块数低于平均值时(即块数小于5.5),表示土地细碎化不严重。表4第3列和第4列汇报了土地细碎化程度对耕地撂荒的估计结果。

表4显示:当农户土地细碎化不严重时,其农地经营权流转行为会激励其撂荒耕地,且在10%的显著性水平上为正;当农户土地细碎化严重时,其农地经营权流转行为对耕地撂荒并无显著影响。这与正常的经济逻辑相违背,原因在于:在样本区域,农地经营权流转已广泛存在,且丘陵地区地块规模小,那些拥有较多耕地块数的农户,实际上大部分是农地流入户,为追求规模经济,农地经营权流转会抑制这类农户撂荒耕地;相反,那些拥有耕地块数较少的农户,往往因劳动力老龄化、地块偏远等原因而撂荒耕地。

2.外出务工程度对耕地撂荒的影响

一般而言,外出务工程度越深,表明农户的非农收入越高,离农意愿越强。本文用外出务工人数的多少衡量家庭外出务工程度,当外出务工人数高于平均值时(即大于1.5),表示外出务工程度较高;当外出务工人数低于平均值时(即小于1.5),表示外出务工程度较低。表4第4列和第5列汇报了外出务工程度对耕地撂荒的估计结果。

表4显示:农户外出务工人数高于平均值时,其农地经营权流转行为会促进耕地撂荒,反之,则对耕地撂荒没有显著影响。这表明外出务工程度越深,农户的收入主要来源于非农产业,其从事农业生产的机会成本上升,会激励其流出耕地,当地处偏远、耕作条件较差的耕地找不到流转对象时,撂荒便成了其理性选择。

四、讨论与结论

(一)讨论

一是农地经营权流转过程中应有效发挥政府干预的作用。本文发现,农地经营权流转市场发育与耕地撂荒同时存在,特别是地处偏远、耕作条件较差的耕地,难免被撂荒抛弃。此时,应有效发挥政府干预的作用,由政府对偏远地块进行土地整治、完善基础设施条件、提高耕作便利性等,提高其耕种收益,避免其被撂荒。

二是农地经营权流转过程中应进一步发挥市场配置资源的作用。本文发现,样本区域农户外出务工已普遍存在,随着耕种者的年龄不断老化,其体力已然难以满足农业生产需求,发生耕地撂荒的可能性会进一步加大。此时,应有效发挥市场配置资源的作用,构建统一的信息发布平台,及时公布农地经营权流转信息,有效衔接供求双方,避免耕地撂荒。

本文的研究表明政府干预并非一无是处,反而有时还能发挥重大作用。在主流经济学的框架里,政府的作用一直不被重视,政府与市场的关系似乎是天然的对立关系。实际上,让市场在资源配置中起决定性作用,并非让市场单独发挥作用,大多数情况下,市场往往不能单独发挥作用,而是有前置条件的。比如汽车市场,光有汽车、没有道路是不行的,否则公众无法开车、汽车市场无法发育;比如戏剧,光有演员、没有舞台也是不行的,否则观众无法观看戏剧。如果把汽车、演员等视为市场主体的话,道路、舞台等便是公共服务,这些重资产的公共服务,由政府提供是成本最低的。所以,市场完不成的事情,就交给政府;政府干不好的事情,就交给市场。只有将政府和市场结合起来,才能最大限度地提高资源配置效率。

(二)结论

本文的研究发现,市场自主型农地经营权流转能显著促进耕地撂荒,这与一些学者的研究发现类似,他们亦得出了农地经营权流转会促进耕地撂荒的结论。这显示农地经营权流转市场发育与耕地撂荒上升同时存在,貌似是悖论,但这意味着农地经营权流转往往发生在耕作条件好的耕地上,而地处偏远、耕作条件较差的耕地则避免不了被撂荒的命运。在引入政府干预变量后,发现政府干预能显著减缓农地经营权流转激励耕地撂荒的效应,说明政府干预能减缓耕地撂荒,这对确保18亿亩耕地红线、保护粮食安全具有重要的启示意义。

此外,本文的研究还发现:随着农户外出务工程度加深,会进一步激励其撂荒耕地;那些拥有耕地块数不多的农户,亦存在耕地撂荒的行为,反而对于耕地块数较多的农户来说,极少存在耕地撂荒行为。这个研究发现表明:在样本区域,农地经营权流转和耕地撂荒已普遍存在,农户分化的现象进一步凸显,耕种地块较少的农户、外出务工程度较深的农户,离农的意愿越来越强,这势必进一步刺激农地经营权流转市场的发育和耕地撂荒。此时,政府干预农地经营权流转势在必行,完善耕作条件(如兴修水利、铺设机耕道等),对于扭转耕地撂荒趋势、确保粮食安全极为重要。