传统文化融入小学数学课程的实施路径

摘" 要:中华优秀传统文化作为品德与观念培养的沃土,融入小学数学课堂,为学生搭建了一座通往文化自信与文化认同的桥梁,深刻彰显了数学学科在育人方面的独特贡献.在实际教学中,巧妙地将“二十四节气”这一文化瑰宝融入数学课程之中,旨在让学生在学习数学知识的同时,也能领略到节气背后深邃的天文奥秘,深刻体会中华文化的独特魅力与深远影响.

关键词:传统文化;小学数学;“二十四节气”

《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》明确阐述了教育导向,强调中小学教材应紧密围绕核心思想精髓、中华人文底蕴及传统美德这三大核心主题,精心筛选并融入传统文化的精华内容.在这一过程中,教师要注重学科特性的契合,通过精选各学科领域内的经典著作、历史人物故事、基础常识、辉煌成就及文化遗迹等多元素材,引导学生深刻领悟其中蕴含的智慧与思维方式.[1]遵循此指引,本文以“二十四节气”教学为例,旨在探索一条将这一悠久传统元素与小学数学教育有机融合的新路径.具体而言,将从数学课程的独特视角出发,挖掘“二十四节气”与数学概念的内在联系,如通过计算节气的间隔天数,引导学生理解时间、比例与周期性等数学概念;或是利用节气变化中的自然现象,如气温升降、日照时长等,探讨数据收集、分析与图表制作的数学技能.这样的教学方式,不仅能够丰富数学课堂的内容与形式,还能在潜移默化中激发学生对中华优秀传统文化的兴趣与热爱,促进他们形成深厚的文化自信与民族自豪感.

1" 传统文化融入小学数学课程的实施路径分析

1.1" 借用节气素材,丰富学习背景

“二十四节气”是拥有数千年历史的传统文化,是古代中国劳动人民经验积累与智慧的集中体现.作为非物质文化遗产,其内容丰富多彩,题材广泛多样,涵盖了动植物生长、农事活动、民间谚语、歌谣、传说,以及生产工具、生活器具、工艺品等多个方面.在数学教育领域,“二十四节气”成为一个重要的教学资源.[2]利用这些节气,可以创设丰富的教学情境,使学生在学习数学知识的同时,也能了解和感知中国传统文化的魅力.以“冬至”为例,根据江南地区的习俗,学校可以组织以“了解冬至,体验饺子文化”为主题的数学活动课.活动可以分为以下几个环节:①“习俗介绍”环节.教师会向学生讲解“冬至”这一节气的由来和重要性,以及“冬至大如年”这句俗语所蕴含的文化内涵,让学生了解到中国人对“冬至”的特别重视.②“口味统计”环节.教师会引导学生根据饺子馅料的不同,进行数据的收集和分析.通过这个过程,学生可以学习到统计方法的应用,并培养数据分析的能力.③“饺子制作”环节.教师会指导学生根据饺子外皮的颜色和馅料种类进行搭配,计算可以制作出多少种不同的饺子.这个环节不仅锻炼了学生的数学计算能力,还培养了他们的创新思维和动手能力.④“买卖饺子”环节.教师可以设计一个简单的市场模拟场景,让学生运用所学的数学知识进行买卖活动.通过这个过程,学生可以进一步巩固“单价×数量=总价”这一基本数量关系知识,并加深对千克和克等质量单位的理解.整个活动旨在通过“冬至”这一节气,将数学知识与传统文化相结合,让学生在轻松愉快的氛围中学习数学知识,同时感受中国传统文化的独特魅力.

1.2" 自主探究学习,释疑发现规律

在教授数学知识的同时,教师应引导学生进行自主探究,并利用所学的知识来解读与传统文化相关的现象或规律.[3]例如,教师在教授周期性概念时,可以引入“二十四节气”的时间规律作为教学素材.学生已经了解到相邻节气之间大约相隔十五天这一规律,那么教师就可以设计一些实际问题,让学生用所学的数学知识去解决.例如,教师可以提问“从立春到下一个节气雨水,中间有多少天”,学生通过计算可以得出答案,从而巩固对周期性概念的理解.教师可以引导学生根据节气来判断某个地区种植某种作物的最佳时间.例如,在教授时间计算时,教师可以提问“假设在你所在的地区,立夏前后是种瓜点豆的最佳时期,那么具体是哪一天呢”.学生通过查阅年历表可以发现,“立夏”大概在每年的5月6日前后,于是可以得出结论:在5月6日前后开始种瓜点豆最为适宜.这样的活动不仅能够让学生将数学知识与实际生活联系起来,还能让他们了解到数学在农业生产中的重要性,从而更加深刻地体会到数学的价值.通过这些实践活动,学生不仅能够加深对数学概念的理解,还能在解决实际问题的过程中培养逻辑思维能力和创新能力.这样的教学方式不仅让学生感受到了数学的魅力,还让他们明白了数学知识不仅是存在于课本上的内容,还是与日常生活紧密相连的实用工具.

1.3" 领悟节气思维,深化问题理解

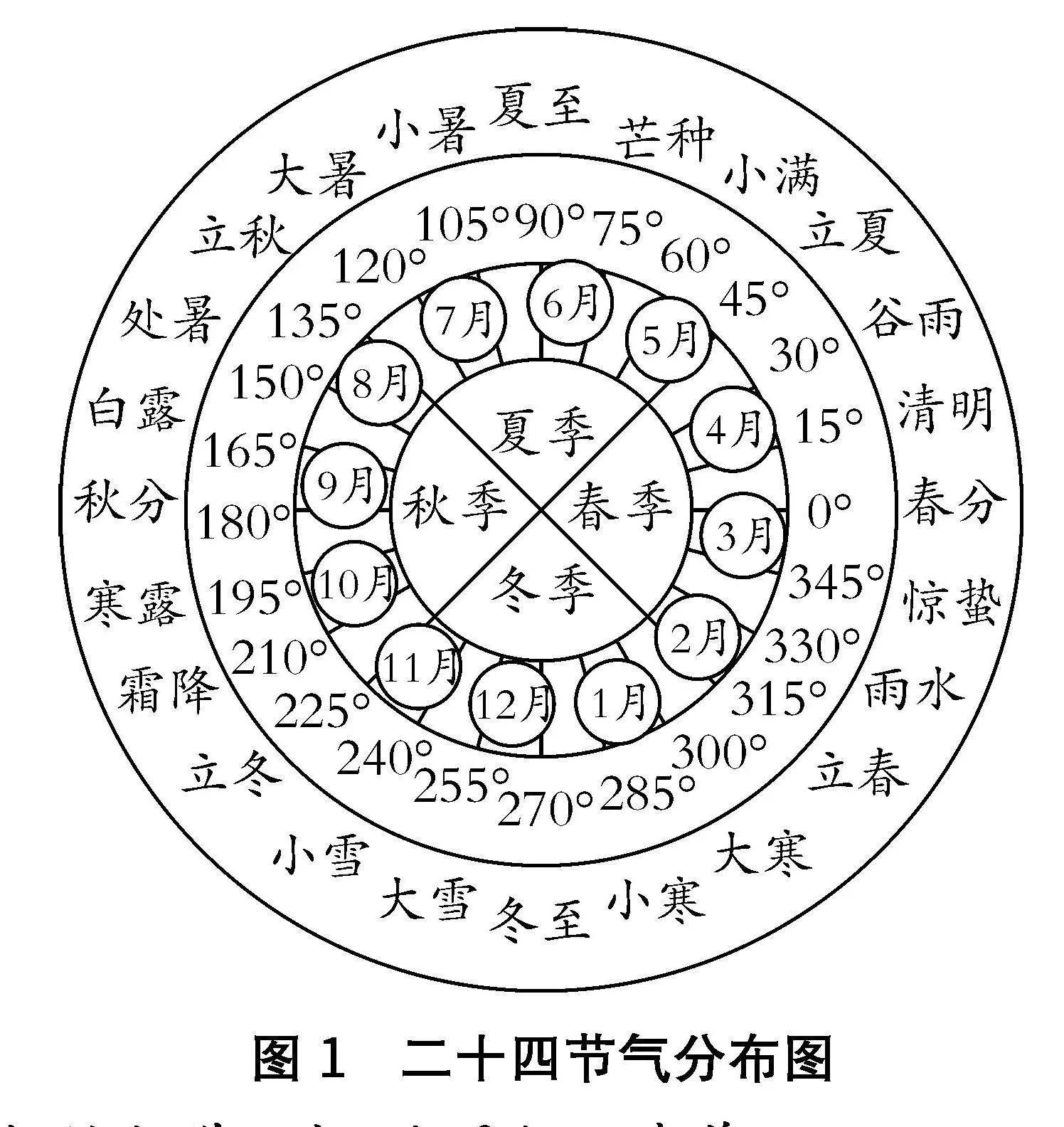

“二十四节气”,被誉为我国文化瑰宝中的第五大发明,其内涵之丰富,体系之庞大,结构之严谨,令人叹为观止.这一古老而智慧的结晶,是华夏民族先祖历经世代耕耘、不懈探索的科学遗产,它巧妙融合了气象学、天文学与农业生态学的精髓,精准捕捉了一年四季天气、气候及物候变迁的微妙脉络,成为农耕社会不可或缺的指南针,至今仍焕发着勃勃生机,深刻影响着民众生活的方方面面,尤其深得农民群体的青睐与推崇.[4]在小学数学教学中,教师不仅要汲取其丰富的历法素材,融入教学内容,更要深刻体会古代劳动人民在创造这一历法时所展现的思维方式与策略.具体而言,这种传承体现在三个维度:一是平均分配的哲学,即“二十四节气”遵循“由年及季,由季至月,再细分至节气与候”的逐级细分逻辑,与数学中“量”与“计量”体系从“千米”逐级细化至“毫米”的构建路径不谋而合.通过此类对比教学,能够加深学生对两者间共通之处的理解,促进知识的融会贯通.二是结构化思维的启迪.“二十四节气”以其纵向连贯、横向延展、逻辑严密的完美结构,与数学学科中强调的结构化体系异曲同工.通过引导学生对节气或数学单元知识的系统整理与归类,不仅能够强化他们的逻辑思维,还能激发其探索知识内在联系的热情.三是不容忽视的审美化思维的渗透.如图1所示,二十四个节气在时间轴上的均衡布局,宛如一幅精心编排的画卷,既展现出秩序之美,又在气温的起伏变化中蕴含着圆融与和谐.若能将这份审美意识融入数学教学,使课堂不仅仅是知识的传递,更是一场美的体验,那么教学活动无疑将跃升至一个全新的高度,让学生在美的熏陶中享受学习的乐趣.

1.4" 提炼数学思想,发展核心素养

在将传统文化精髓融入小学数学课堂的实践中,教师应致力于超越单纯的知识传授,引领学生深入探索潜藏于这些文化遗产中的数学智慧与原理,促使学生在知识的累积中,实现向综合素养的飞跃.[5]此教学模式下,学生不仅能够领略到古代中国人民非凡的智慧与创造力,更能洞见这些古老数学思想的现代价值与应用潜力.以古人总结的节气规律为例,“月份更迭节气不移,天数差异仅一二日,上半年逢六廿一,下半年则八廿三”,这一精炼的口诀成了教师引领学生探索自然与数学奥秘的钥匙.首先,教师可设计一系列启发性活动,引导学生思考在一年约三百六十五天的跨度中如何分配二十四个节气,进而估算出每个节气的大致天数.通过直观的除法运算,学生不难发现每个节气大约跨越十五天的时间.随后,教师可选取“春分”这一标志性的节气作为起点,它通常在公历三月二十一日左右如约而至.以此为基准,教师可引导学生运用先前计算的节气间隔,推算出其他节气的具体日期,如由“春分”推算至“清明”.学生可意识到两者间约隔一节气,即十五天左右,从而推测“清明”大致落在四月初,如四月五日附近.同理,“谷雨”作为“春分”后的第二个节气,其日期也自然浮现于学生的脑海中,为四月二十日左右.这一连串的逻辑推理与日期计算,不仅让学生掌握了节气计算的基本方法,更在无形中锻炼了他们的逻辑思维与规律总结能力.在整个过程中,学生在品味传统文化韵味的同时,也深刻体会到了数学作为一门工具学科,在解析自然规律、服务日常生活方面的独特魅力.如此,传统文化与数学教育的有机融合,不仅丰富了学生的知识体系,更促进了他们综合素质的全面提升.[6]

1.5" 营造情感共鸣,塑造价值观念

在将中华优秀传统文化巧妙融入数学教学的探索中,教师要力求课程既富含“数学韵味”,又不失其“人文情怀”.经过前期精心设计的四个环节铺垫后,实践过程中更应注重核心思想、人文精神及传统美德等深层次要素的渗透,让学生深刻领略中华五千年文明的辉煌,感悟劳动人民的深邃智慧,从而激发情感共鸣,增进对优秀传统文化的认同,塑造积极向上的价值观.以苏教版《义务教育教科书数学四年级上册》中“认识平均分”教学为例,教师可匠心独运,引入“二十四节气”中的“春分”场景,引领学生踏上一段探索“分”之奥秘的旅程.此处,“分”字意蕴深远,一者,它象征着“季节之均分”,“春分”恰如一位公正的使者,稳稳立于“立春”与“立夏”之间,将春季一分为二;二者,它寓意着“昼夜之等长”,春分日时,太阳垂悬赤道之上,昼夜时长恰好相等,展现了自然界最和谐的平衡之美.这两个层面均巧妙蕴含了数学平均分的核心理念,学生在这一探索过程中,可以与古代先贤进行跨越时空的“对话”.教学过程中,教师可先缓缓铺陈“春分”的基本概念,随后巧妙设问,引导学生思索“春分”何以得名“平分”.学生在细致的观察与热烈的讨论中,将逐渐揭示春分日太阳的独特位置,以及它在春季时间轴上的精准定位.这一过程,不仅是对数学概念的一次生动学习,更是一次穿越时空的文化之旅,让学生亲眼见证古人如何凭借智慧之眼与勤劳之手,通过观察天体运行的微妙变化,构建如此精准且富有哲理的节气体系.随着故事的深入,学生将被古人那份持之以恒的观察精神与卓越的智慧深深打动,心中油然而生一股自豪与自信.此时,教师可顺势而为,引导学生反思,鼓励学生珍惜现有条件,秉承古人求知若渴的精神,努力学习,积极投身于社会建设之中,以实际行动传承并发扬这份宝贵的文化遗产.

2" 结语

传统文化融入小学数学课程的实践要引导学生用数学的眼光发现其中的数学现象和规律,用数学的思维理解其背后的数学原理,经历数学“再发现”的过程,用数学的语言表达其中古今一致的数学思想,从而培养学生的数学素养.教师要坚守正确的价值观,立足学科本质,基于学生实际,选择适切的中华优秀传统文化素材,并进行创造性转化和创新性发展,从而真正实现中华优秀传统文化在小学数学教学中的有机渗透,有效落实立德树人的根本任务.

参考文献

[1]张缅.中华优秀传统文化融入小学数学教学的思考与实践[J].江苏教育,2024(21):49-52.

[2]潘婉茹.中华优秀传统文化融入小学数学教学路径探析[J].湖北教育(教育教学),2024(3):6-8.

[3]张凤.谈将中华优秀传统数学文化融入小学数学教学的策略[J].中华活页文选(传统文化教学与研究),2024(2):55-57.

[4]伍晓艳,张雄.“二十四节气”教学实录与评析[J].小学数学教育,2024(Z1):118-120.

[5]嵇宪长.“学科+”理念下融入“二十四节气”的数学教学研究[J].小学教学研究,2019(21):41-42.

[6]李燕萍.数学在现实生活中的应用——以“二十四节气”数学实践性作业为例[J].现代教学,2017(Z1):125.