基于“起承转合”项目式学习践行学科育人

【摘 要】文章依据“作诗有四法”提出“起承转合”项目式学习模式,通过创设主题情境、搭建学习支架、转化驱动任务和评价促进发展等,在生物学教学中践行学科育人。健康生活是高中生物学的育人目标之一,以“脑卒中的预防”项目为例,尝试探索应用“起承转合”项目式学习模式渗透健康生活思想,实现学科育人目的落地。

【关键词】项目式学习 生物学 学科育人 “脑卒中的预防”

【中图分类号】G633.91" " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)07-37-04

学科育人是站在立德树人的高度,以学科资源和教学过程为载体,育知、育能、育情、育德、育美。[1]魏薇等人认为,学科育人要做到理论知识与生活实际相结合,课堂教学生活化;锻炼和提高学生的思维能力和实践能力;贯彻学科教学的育德功能,落实立德树人根本任务。[2]“起承转合”项目式学习通过恰当的生活实例、高阶的思维活动、深度的学科实践、高远的价值立意,有效落实学科育人的目标。文章以“脑卒中的预防”跨学科项目为例,说明在生物学教学中实施“起承转合”项目式学习模式渗透健康生活思想的过程。

一、“起承转合”项目式学习模式的概述

(一)“起承转合”项目式学习模式的提出

“项目式教学通过设置一个真实情境化的任务,学生作为项目学习的主体,经历成果导向下的综合任务,形成真实情境下的复杂问题解决思路”[3],是践行学科育人的有效路径。元代范德玑在《诗格》中提到,“作诗有四法:起要平直,承要舂容,转要变化,合要渊水”。其大意为诗歌的开头要准确巧妙、开宗明义,延伸要过渡流畅、承前启后,转折要波澜起伏、引人入胜,结尾要意味深长、升华主题,简称“起承转合”。诗歌来源于生活,诗歌描绘的手法寓于日常生活之中,与项目式学习有异曲同工之妙。受之启发,本文提出“起承转合”项目式学习模式,由四个步骤展开,如图1所示。

(二)“起承转合”项目式学习模式的内涵

1.起:创设主题情境,明确项目问题

教师根据贴近生活实际的生物学现象或社会热点事件等引出话题,激起学生的关注,从而明确项目的问题,即“起”。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称课程标准)提出:“着眼于学生适应未来社会发展和个人生活的需要。”这既是高中生物学教学的基本理念,也是对教师实施情境化教学提出的要求。中小学教材按照知识结构分成不同的单元,各单元教学又安排不同课时,其编排体现了较强的逻辑性,但过于细化的知识分割会导致学生对知识结构的建构不完整、碎片化等。[4]教师应对教材内容进行优化整合,以真实主题情境统领教材知识,引导学生提出项目问题。

2.承:搭建学习支架,提供项目工具

教师为学生搭建一定的教学支架,提供项目活动必要的工具,以便学生进一步开展项目活动,在最近发展区内进阶发展,即“承”。“支架式教学应当为学习者建构对知识的理解提供一种概念框架。这种框架中的概念是为发展学习者对问题的进一步理解所需要的,为此,事先要把复杂的学习任务加以分解,以便于把学习者的理解逐步引向深入。”[5]学习支架可以是教师的提示性问题、提供的工具、跨学科的原理等,旨在将抽象的知识具体化,并教会学生正确运用合适的工具,以便在后续的任务活动中顺利实施项目。

3.转:转化驱动任务,实施项目活动

教师将项目问题转化为对应的项目任务,引导学生在实施项目活动过程中灵活地运用工具等解决同质异类、同类异质问题,即“转”。项目活动是学生验证理论知识的实践过程。学生坚信一种理论是真理,是因为它接受了实践的检验。崔允漷认为,学科实践是“学科专业共同体怀着共享的愿景与价值观,运用该学科的概念、思想与工具,整合心理过程与操控技能,解决真实情境中问题的一套典型做法”[6]。教师可以在项目主题下设置田野调查、劳动体验、探究实验、科创制作等若干任务,让学生在实施项目活动的过程中运用工具、获取知识、习得技能。

4.合:评价促进发展,展示项目成果

教师通过项目成果展示、交流与评价,帮助学生将知识与技能内化为素养,凸显学科价值,落实立德树人根本目标,即“合”。课程标准提到:“重视探究性学习报告的完成和交流。教师应培养学生通过文字描述、数字表格、示意图、曲线图等方式完成报告,组织交流探究的过程和结果,并进行适当的评价。”传统教学的评价方式以纸笔测试为主,评价主体是批改测试的教师。项目式学习的评价则采取过程、作品、汇报答辩等多元评价方式,将自评—互评—师评多主体评价相结合。成果展示交流是项目式学习的总结提升环节,有利于促进学生将知识、技能、情感内化为素养。

二、“起承转合”项目式学习模式的应用:“脑卒中的预防”跨学科项目

(一)设计思路

课程标准提到,学生应“主动向他人宣传关爱生命的观念和知识,崇尚健康文明的生活方式,成为健康中国的促进者和实践者”。健康生活是生物学学科育人的目标之一。笔者尝试基于“起承转合”项目式学习开展“脑卒中的预防”内容的教学,整合“糖类和脂质”“细胞呼吸的原理和应用”“神经系统的分级的调节”等章节内容和跨学科内容,让学生在真实情境中建构脑卒中的预防知识,渗透健康生活思想。

(二)教学目标

通过阅读文献、观看脑卒中患者CT图片、制作物理模型等,准确说出脑卒中的症状和病理,建立结构和功能观。(生命观念)

通过观看视频、推导公式、构建概念模型等,清晰描述脑卒中的诱因,建立稳态与平衡观。(科学思维、生命观念)

通过调查、记录、分析家人能量摄入消耗值,论证良好的生活习惯能有效预防脑卒中。(科学探究、科学思维)

通过情景剧模拟出现脑卒中早期症状的急救过程、基于调查提出科学控糖的建议、制作脑卒中预防宣传手册,向他人宣传脑卒中的预防。(社会责任)

(三)实施过程

1.起:创设主题化情境,关注脑卒中预防

健康生活与生物学学科知识紧密关联,教师应善于抓住教育契机,将相关的前沿、热点话题融入教学。脑卒中是一种急性脑血管疾病,致残率极高,甚至会导致死亡,且发病年龄逐渐呈现年轻化,目前缺乏有效的治疗手段,应加强全民普及教育预防脑卒中。教师对生物学教材中的“糖类和脂质”“细胞呼吸的原理和应用”“神经系统的分级的调节”等相关知识与其他科目内容进行梳理和整合,开展以“脑卒中的预防”为核心问题解决导向的项目式学习。

主题化的真实情境让学生置身于与生活高度相似的情境中,面对身体失能等脑卒中症状,必定会引起高度关注。学生在“脑卒中的预防”主题项目活动中,像科学家一样经历发现问题、分析问题、解决问题的完整过程,获得学习成就感。此外,真实情境下的项目式学习赋予了知识实际价值,让学生知道学习“糖类和脂质”“细胞呼吸的原理和应用”“神经系统的分级的调节”等章节知识能在什么情境中应用和用这些知识可以干什么,从而产生强烈的社会责任感。

2.承:分解中心性问题,获取工具化支持

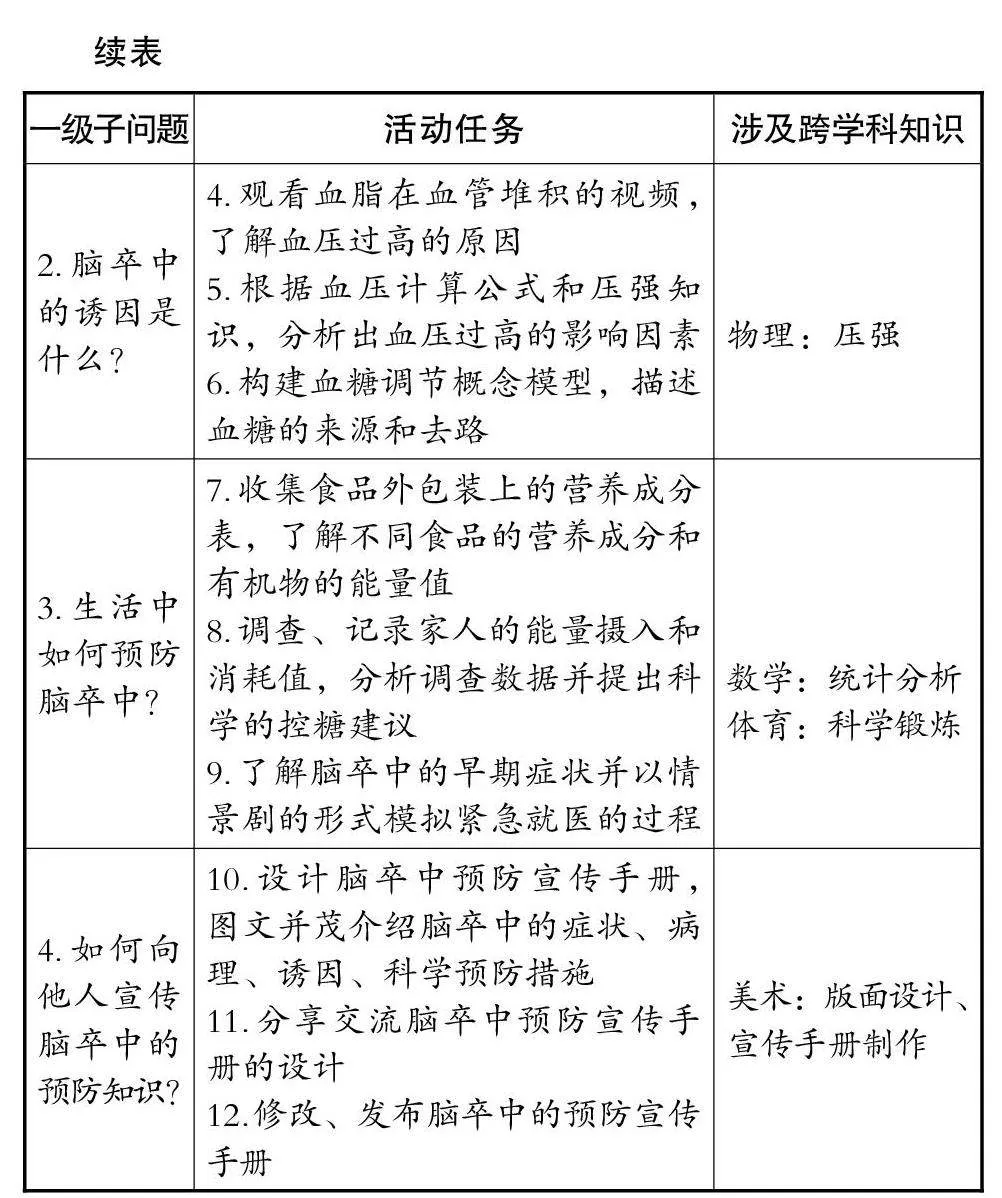

教师以一系列真实情境问题为支架引发学生思考。问题支架由围绕核心问题的若干个子问题组成,所有的子问题最终都指向核心问题的解决。在“脑卒中的预防”项目中,学生在接触该话题后最关心的核心问题为“如何预防脑卒中?”教师顺势引导学生思考,有效预防脑卒中需要解决的具体问题,师生共同将核心问题“如何预防脑卒中?”分解形成两级子问题群(见表1)。学生只有通过探究和解决这些问题,理解脑卒中的症状、病理、诱因等,才能指导生活实践,并向他人宣传健康的生活方式。

在解决上述问题过程中,学生可能会面临因缺乏资源而无法推进的情况。为支持学生进一步开展任务活动,教师要为学生提供解决问题的工具,其中包括相关的学习资源、测量工具等,从而教会学生使用工具资源。例如身高不同的人的标准体重不同,身体质量指数(BMI)可用于衡量人体胖瘦程度的标准。又如在量化饮食摄入能量和运动消耗能量时,提供“常见食品热量表”“运动消耗热量计算机”,便于学生计算摄食和运动的能量值。学生将上述工具整合形成记录表(见表2),用于追踪记录家人的每日能量摄入和能量消耗。

3.转:问题向活动转化,完成驱动型任务

实践活动是培养学生“知行合一”的有效路径。教师将项目问题转化为具体的任务(见表3),驱动学生运用工具开展跨学科实践活动,解决项目问题。例如国庆小长假学生在家期间,教师布置学生连续三天调查家人的每日能量摄入和消耗,将数据填写在记录表中,统计分析数据后向家人提供科学的控糖建议。在此过程中,学生关注不同食品的营养成分和能量值,思考如何进行合理的膳食安排和锻炼才有利于心脑血管健康,加深了对健康生活方式的认知。

“信仰的建立,是由‘信’至‘仰’的过程。”[7]学科实践将理论和实践相统一,让学生“在做中学”,在解决学习、生活实践中的健康生活问题时,增强对糖类等化合物代谢原理的认识。在亲身实践中经历知识的应用过程,更好地理解教材中的学科理论知识,在与自然、社会的互动中,使得学习的价值得到积极回应,更加坚信健康生活的方式,积极响应健康中国的战略。

4.合:组织展评式汇报,宣传脑卒中预防

在“脑卒中的预防”的项目总结环节,通过开展成果汇报会,进行项目成果的展示、交流和评价。每个项目小组学生将研究过程、研究结论、作品成果向全班同学分享,教师和其他小组学生可提问、评价,由汇报小组学生进行答辩。成果汇报会结束后,各小组再针对交流发现的问题进一步探究、完善,形成最终的项目作品——脑卒中预防宣传手册,并向家人和朋友发放,进行有效宣传。

项目式学习支持下的项目成果汇报交流,让学生经历“信息加工—表达输出—思维碰撞—探究提炼”等学习过程。学生在准备汇报的过程中提炼研究的成果,在倾听他人的汇报中发现和学习他人的闪光点,在相互质疑与答辩中培养批判性思维和发散性思维,在自评、互评、他评中得到及时的反馈并进行修正。在此过程中,学生将项目式学习获得的知识转化为项目产品、内化为健康生活思想。

三、“起承转合”项目式学习模式的成效与展望

学科教学是育人的主要载体,育人是学科教学的根本目标。“起承转合”项目式学习以真实情境为激发点,以真实问题解决为支撑点,以学科实践活动为发力点,以成果汇报交流为提升点,将事、理、人、情等四者有机融合,具有三重意义:一是以解决问题代替大量写题,将知识和原理融入学生关注的问题和立体的活动中;二是凸显学生的主体地位,让学生能以第一视角在解决问题过程中质疑、假设、验证、体验等;三是以跨学科项目呈现生活逻辑,让学生亲身经历事件的起因、经过、结果,获得真实的情感体验。

另外,项目式学习作为一种新兴的教学模式,在实施过程中仍面临着两个问题:一是有的教师在面对跨学科教学时难以克服固有的单一学科思维,无法真正融入其他学科知识;二是习惯于“学以致用”的学生在面对“以用致学”的项目式学习时,存在不安和畏难情绪。对此,在今后实施项目式学习时,教师之间要加强多学科教师合作的综合实践课程管理和教研,争取在时间、资源上得到有力的保障,并且进一步深入开展项目式学习“承”阶段的研究,锻炼学生勇于探索真实世界、自主学习的能力,让学生自信地参与项目式学习。

【参考文献】

[1]凌乾川,张泽科.新时代学科育人内涵的校本表达[J].教育科学论坛,2021(10):71-73.

[2]魏薇,黄锦熙,于辰飞.新课标背景下学科育人的价值、目标和实践路径[J].辽宁教育,2023(17):5-10.

[3]李朝章,全梅山,何文慧,等.“海水提镁”项目式教学设计与实践[J].化学教育(中英文),2022,43(9):43-51.

[4]路洁,吴建华.基于情境教学理论的初中数学大单元教学研究[J].中学课程资源,2023,19(10):24-26.

[5]林跃武,胡勇.支架式教学模式在英语教学中的运用[J].教育学术月刊,2010(10):108.

[6]崔允漷.学科实践:学科育人方式变革的新方向[J].人民教育,2022(9):31.

[7]陈章杰.在学懂弄通中找准解决问题的金钥匙[J].新湘评论,2020(24):31.