超重对青少年学业成就与身心健康的影响

【摘 要】超重正在成为青少年群体和学校教育面临的重大挑战之一,但是目前鲜有研究证实超重对青少年学业成就与身心健康的影响。文章基于中国教育追踪调查17550名初中生的数据,通过使用倾向值匹配法控制选择性偏误后发现,超重对青少年的标准成绩、自评成绩和心理健康均产生了稳健的负面影响,对青少年的身体健康也可能有负面影响。鉴于此,应从国家、学校和家庭等不同层面对青少年的超重问题进行干预,降低青少年超重的风险,减小超重对青少年带来的各种负面影响。

【关键词】超重 青少年 学业成就 身心健康

【中图分类号】G40 " 【文献标识码】A" 【文章编号】1002-3275(2024)07-78-05

一、引言

“儿童青少年肥胖已成为全球范围内一个越来越紧迫的公共健康问题,近年来在中国尤其突出。”[1]青少年时期的超重与肥胖可能影响成年后个体健康资本的积累,并进而影响人们的整个人生境遇和生活质量。20世纪80年代以来,我国青少年的超重肥胖检出率呈现暴发式增长。“1985—2010年,我国7~18岁儿童青少年超重检出率由1.11%增至9.62%,肥胖检出率由0.13%增至4.95%。”[2]

超重和肥胖会对青少年群体产生伤害,并且这种危害早已超出健康领域,蔓延至青少年成长的各个方面。超重儿童更容易出现发育障碍,并且会出现认知能力和学习能力的下降,也会导致反应能力及动作执行能力的下降。具体到健康指标上,“超重、肥胖儿童青少年运动素质较差,可能是由于一方面超重肥胖影响了儿童青少年的躯体功能,进而影响了整体健康状况;另一方面超重肥胖会影响他们的自信,阻碍参加运动,导致运动素质下降”[3],“青少年肥胖学生的最大摄氧量和心率储备均不及正常学生”[4],“肥胖致使身体代谢需求增加,导致心输出量增加”[5],“肥胖是导致青少年期和成年期心血管疾病的危险因素”[6]。在社会适应方面,肥胖在青少年群体中经常被“污名化”,表现为超重和肥胖青少年会因为体重问题被同龄人嘲笑和讽刺,也容易比体重正常者受到更多的歧视和欺负,导致超重青少年在社会适应、自尊和情绪情感等诸多方面处于弱势地位,更容易产生悲伤、焦虑、愤怒等负面情绪。

超重给青少年带来的负面影响是否会进一步传递到学业活动中?这对于学校教育者而言是一个极具理论与实践意义的学术议题。现有研究绝大部分来自西方国家,并且证实了超重对青少年学习过程和学业产出的负面影响。例如,有研究表示在学习过程方面,超重青少年的迟到率更高,出勤率却更低;在学业产出方面,六、七年级超重学生的学业成绩要比正常学生低0.4个标准差。成刚等人研究表明:“体重在生理、心理、社会交往方面影响认知和非认知能力,进而影响学业成绩。”[7]相较而言,国内学界针对超重影响青少年发展的研究还方兴未艾。有部分研究关注到了学生体质健康与学业成绩之间的关系,例如温煦等人认为“体育锻炼和体质健康的提升可能通过增加某些神经生长因子,促进血液循环,从而改善青少年脑的结构和功能,提升认知功能(包括执行功能),最终对青少年学业成绩产生积极影响”[8]。但超重作为体重异常的一种形态,具有自身的特殊性,与体重过轻等其他异常状态截然不同。此外,已有研究对样本的选择性偏误、双向因果等内生性问题控制不足,难以准确获得超重影响青少年学业成就与身心发展的因果效应。鉴于此,本研究试图基于中国教育追踪调查(2013—2014学年)在全国层面的基线数据,使用基于倾向值匹配的反事实估计法来控制选择性偏误等内生性问题,对上述问题进行更为准确和稳健的分析,以期为政策制定者提供更为精准的实证依据。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究使用的数据来源于中国教育追踪调查(CEPS)初中阶段2013—2014学年的调查数据。该数据基于PPS抽样在全国选取了20个县112所中学的17550名初中生作为调查对象,具有良好的代表性。CEPS调查了学生的基本信息、户籍与流动、成长经历、身心健康、亲子互动、在校学习以及教育期望等信息,非常契合本研究的需要。

(二)变量说明

1.解释变量:青少年超重

选取欧美国家和世界卫生组织广泛使用的BMI值进行衡量,结合中国参考标准,青少年的BMI≥24则视为超重,取值为1,剩余取值为0。

2.结果变量

(1)学业成就是本研究的一个重要结果变量。中国教育追踪调查收集了2013年秋季学校上报而非学生提供的期中成绩。本研究将语文、数学和英语成绩的平均分操作化为学生的标准成绩。另外,因为不同地区和不同学校试题并不统一,即使标准化也很难有较高的可比性,所以本研究还使用学生的自评成绩来衡量其学业成就,进行稳健性检验。学生自评成绩在班级处于不好、中下、中等、中上、很好,分别赋值1、2、3、4、5,并将其作为连续变量进行分析。

(2)身体健康程度是本研究的另一个结果变量。已有研究表明,自评健康与一系列客观的健康指标高度相关,且能够有效预测死亡率,是一个可靠的健康策略。因此,本研究将初中生的自评健康操作化为身体健康。学生自评的整体健康程度为很不好、不太好、一般、比较好、很好,分别赋值1、2、3、4、5,作为一个连续变量纳入分析模型。

(3)心理健康程度是本研究的第三个结果变量。中国教育追踪调查询问初中生在过去的七天里,是否有过沮丧、抑郁、不快乐、生活没意思、悲伤等五个消极情绪,回答选项为从不、很少、有时、经常、总是,分别赋值1、2、3、4、5。本研究将五个子问题分别反向计分,并加总操作为“心理健康”,分值越大代表心理越健康。经计算,其克隆巴赫系数为0.87,符合测量学标准。

3.控制变量

本研究分别从学生个体和家庭背景两个层面设置控制变量。在学生个体层面,考虑了性别、是否独生子女、户口类型和兄弟姐妹数量的影响;在家庭背景层面,考虑了父母受教育程度(以父母双方中受教育程度较高的一方作为衡量标准,并赋值为受教育年限)、父母职业类型(将管理类如国家机关、事业单位、企业的管理人员,以及技术类职业如教师、工程师、医生和律师归属为精英阶层,其他职业类型则归属为非精英阶层[9])、家庭经济状况(从非常困难、比较困难、中等、比较富裕、富裕分别赋值为1、2、3、4、5)以及家长对学生的教育期望(赋值为教育年限)。

(三)计量方法和分析步骤

本研究将使用倾向值得分匹配法(Propensity Score Matching,简称PSM)来进行计量分析。“对于致力于探求因果关系的社会科学而言,随机实验是方法论上的理想选择。然而,真正的实验设计在社会科学领域难以实施,大多数研究仍属于观察研究。原因(或干预)并非在研究对象间随机分配,因而研究样本不可避免地存在‘选择偏误’,这严重地影响着因果推论的内在效度。”[10]对于本研究而言,超重作为一种处理效应,在接受这种处理之前,干预组与对照组之间的差异就已然存在,例如初中生的性别、家庭背景等因素,这些变量不仅会影响青少年是否超重,也会影响青少年的学业成就和身心发展。PSM是社会科学领域经常使用的一种因果推断方法,在控制选择性偏误方面有比较好的效果。

本研究中,在反事实框架(Counterfactual Framework)下建立一个和处理组在能观察到的变量上分布尽可能相似的对照组。也就是说,创建一个在学生个体(如性别、户口等)和家庭背景层面(如父母受教育程度和职业类型等)相似,仅在是否超重这一变量上存在不同的干预组和控制组,进而比较超重这一变量对青少年学业成就和身心发展的影响。在这个设计中,样本在既定控制变量的情况下落入超重组的概率,即为倾向值。根据估计的倾向值即可将干预组的样本和对照组的类似样本进行匹配,进而获得类似于随机实验的准实验设计。最后,比较干预组和对照组在学业成就和身心发展上的平均差异,即可获得需要的平均干预效应(Average Treatment Effect,ATE)。假定有因变量Y,干预变量T(T=1为干预组T,T=0为控制组C)和一组可观测的协变量X。倾向值匹配分析的第一步是估计倾向值:

P(x)=Pr[T-1|X] (1)

在满足无混淆和存在共同支持假定时,使用倾向值匹配和基于控制变量来匹配的效果一样。随后就是使用估测的倾向值将处理组和干预组进行配对,计量经济学常见的配对方法包括贪婪匹配、邻近匹配、分层匹配和核心匹配。最后,就可以利用匹配好的样本计算干预组的平均干预效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATT):

ATT=E{Y1i-Y0i|Di=1}

=E[E{Y1i-Y0i|Di=1,p(X)i}]

=E[E{Y1i|Di=1,p(X)i}-E{Y0i|Di=0,p(X)i}|Di=1] (2)

三、实证分析

(一)描述性发现

非超重青少年和超重青少年在学业成就、身心健康、家庭背景以及人口统计学变量上的差异如表1所示。在学业成就方面,标准成绩的均值差为2.666(P<0.001),自评成绩的均值差为0.351(P<0.001),表明在这两个方面,非超重青少年的表现显著优于超重青少年。在身心健康方面,身体健康的均值差为0.054(P<0.001),心理健康的均值差为0.184(P<0.01),非超重青少年的表现也显著优于超重青少年。除此之外,两组青少年在性别、户口、是否独生子女、父母教育期望以及家庭经济状况方面也存在差异。具体来看,男孩更有可能超重(P<0.001),农村户口的青少年也较容易超重(P<0.001),独生子女更有可能超重(P<0.01),父母对于非超重青少年的教育期望显著高于超重青少年(P<0.001),非超重青少年自评的家庭经济状况显著优于超重青少年(P<0.01)。由此可见,两组青少年在学业成就与身心健康方面存在显著的差异,但这种差异是在未控制其他协变量的情况下发现的,因此并不是严格的因果推断,有必要使用多元回归等较为高级的统计推断。但必须注意的是,性别、户口、是否独生子女、父母教育期望以及家庭经济状况会同时影响青少年是否超重以及学业成就和身心健康,因此使用多元回归会产生选择性偏误,使用倾向值匹配法对其进行控制是较为合理的选择。下文将使用上文已经阐述的倾向值得分匹配法来进行因果推断,进而将多元回归的实证发现与其对比分析。

(二)超重对青少年学业成就的影响

根据上文阐述的分析步骤,首先建立初中生是否超重的倾向值得分预测模型。在本模型中,分别从青少年个体层面和家庭背景层面设置协变量。其次根据倾向值预测模型的结果,也就是样本是否超重的概率,结合处理组和对照组的分布定义共同支撑域,保留进入共同支撑域的样本。基于计算的倾向值和共同支撑域,分别采取定义半径的最近邻匹配、半径匹配和核心匹配三种策略进行样本匹配,并且进行样本的平衡性检验和共同支撑检验。分析结果表明,匹配后的控制变量和倾向值在处理组和干预组的分布一致,满足整体平衡性条件,且落入共同支撑域外的样本量很少,样本匹配的质量达到标准。受到篇幅限制,样本匹配质量检验的过程在此省略。最后利用匹配好的样本计算干预组的平均干预效应(ATT),并对不同匹配方法的稳健性进行检验。此外,本文同时报告了多元回归(OLS)的结果,并将其与倾向值匹配分析的结果进行对比分析。

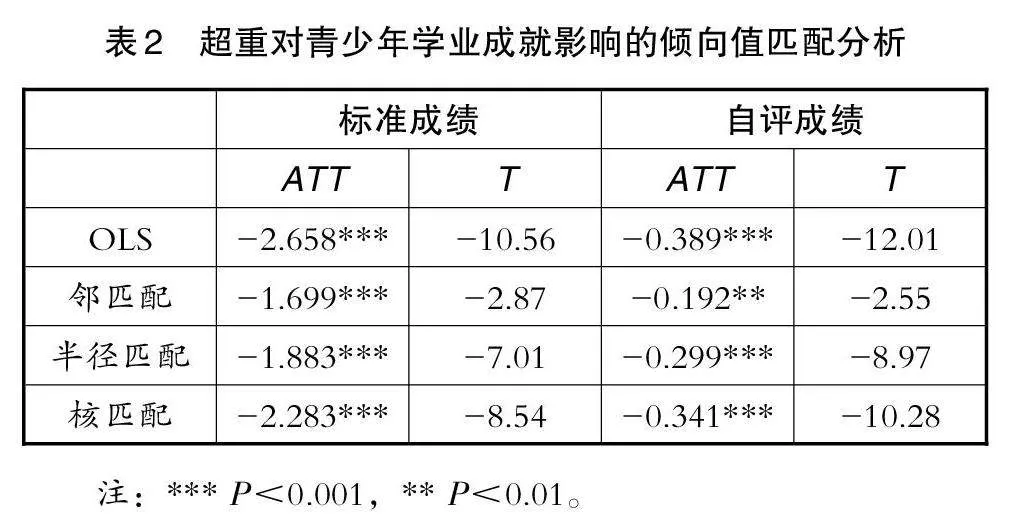

超重对青少年学业成就影响的倾向值匹配分析如表2所示。一般回归模型的结果显示,超重青少年的标准成绩(B=-2.658,P<0.001)和自评成绩(B=-0.389,P<0.001)均显著低于非超重青少年。从倾向值匹配分析的结果来看,三种匹配测量的结果在标准成绩和自评成绩上均通过显著性检验,说明超重确实对青少年的学业成就带来了显著的负面影响,且这种影响总体上是较为稳健的。但将倾向值匹配分析和一般回归分析的结果比较来看,倾向值匹配分析结果的ATT(系数)和T值均小于多元回归分析的结果,这说明多元回归分析存在选择性偏误,难以准确估测青少年超重对其学业成就带来的因果影响。

(三)超重对青少年身心健康的影响

超重对青少年身心健康影响的倾向值匹配分析如表3所示。一般回归模型的结果显示,超重青少年的自评身体健康(B=-0.049,P<0.05)和心理健康(B=-0.244,P<0.01)均显著低于非超重青少年。从倾向值匹配分析的结果来看,超重对青少年心理健康的影响是较为稳健的,三种匹配方式的结果一致显示超重能够对青少年心理健康产生稳健的消极影响。但是在身体健康方面,三种匹配方式的结果并不一致,邻匹配和半径匹配的结果均不显著,核匹配的结果显示超重存在负面影响(ATT=-0.046,P<0.05),说明超重有可能会对青少年的自评身体健康产生消极影响,但这种影响并不稳健,因此有待更进一步的深入研究。

四、结论与讨论

在青少年超重率爆发式增长的背景下,超重对青少年成长的影响引起了社会和学界的广泛关注。本文基于中国教育追踪调查的全国基线数据,使用基于反事实框架的倾向值匹配法实证分析了超重对于青少年学业成就与身心健康的因果效应,结果显示:超重对青少年的学业成就(包括标准成绩和自评成绩)产生了显著的负面影响,在身心健康方面,超重青少年的心理健康程度显著低于非超重青少年,但在身体健康方面,超重虽然有可能形成显著的负面影响,但是这种影响并不稳健。造成不稳健结果的可能原因在于,对健康状况采用自我报告的方法可能会存在主观偏差,后续研究需要考虑使用更为客观和稳定的测量方法检验超重是否会对青少年身体健康产生影响。

相较于已有的研究,本研究的可能意义在于:第一,本研究的数据来源于中国教育追踪调查数据,这是一个全国基线数据,并且在社会科学领域被广泛使用,信效度得到充分保障,因此本研究的发现具备一定的客观性和真实性,可为相关研究提供可靠参考。第二,使用倾向值匹配推断,有效控制了性别、户口、父母教育期望以及家庭经地位等因素的混淆影响,使得超重与青少年学业成就及身心健康之间的因果效应更为可信。

本研究还具有较强的延伸意义与政策意蕴。超重及肥胖作为一种身体状态,其影响早已超出健康领域。本研究表明,超重会对青少年的身心健康以及学业成就产生显著的负面影响,但这种影响并不仅限于此,还有可能会对青少年的社会行为、认知能力乃至成年后社会地位的获得产生影响。鉴于此,需要从国家、学校、家庭等不同层面对青少年的超重或肥胖问题进行干预,降低超重或肥胖对青少年各方面带来的负面影响。

从国家层面来看,首先,政府可通过各种途径和方式积极向青少年宣传和倡导良好的生活方式,帮助青少年形成健康的饮食观念。也可通过推进全民健身,帮助青少年养成积极锻炼的良好习惯。其次,青少年超重或肥胖问题应该引起相关卫生健康和教育部门的高度重视,一方面,卫生健康部门应该建立起对青少年体重的长效监控机制,例如从他们出生开始,就建立体重健康管理档案,监督青少年体重变化状况,并针对超重或肥胖问题提供合理的改善建议和进一步的改善方案。另一方面,教育部门应该从预防的角度,大力开展肥胖预防教育,例如在体育与健康课程中开展有关的主题活动,“也可以增加与‘超重和肥胖’相关的健康教育材料的传播和分发,在儿童日常学习生活中为学生提供更多健康信息,了解更多改善自身体态的正确途径”[11]。

从学校层面来看,首先,要努力缓解升学压力和学业负担对青少年体重的不良影响,提供完善的体育设施,保证体育课开足开齐,给青少年提供充足的运动与锻炼的机会,积极倡导学生形成良好的体育锻炼习惯。其次,可定期开展相关讲座或培训,帮助青少年认识到超重或肥胖的不良影响,帮助青少年树立正确的健康观。

从家庭层面来看,首先,父母需要学习和了解相关的健康知识,例如正确的体重管理方法、青少年的生长发育规律等,父母的健康观念可以为青少年的身体健康发育奠定良好基础。其次,父母还需要为青少年身体的良好发育提供合理的饮食搭配,保证充足的睡眠时间,增加运动频次,帮助青少年养成定期运动锻炼的习惯。最后,网络游戏时间会挤占青少年白天的体育锻炼和晚上的休息睡眠时间,这更容易增加脂肪的堆积,致使青少年出现体重超重的情况,所以父母应该做好青少年电子产品使用的“把关人”角色,降低家庭电子产品的易得性,合理控制青少年看电视和打游戏的时间,培养孩子形成积极健康的互联网使用习惯,从而有效降低青少年超重和肥胖的风险。

【参考文献】

[1]郭春雷,王惠君,张兵.儿童青少年肥胖研究进展[J].卫生研究,2020,49(3):516.

[2]薛红妹,刘言,段若男,等.中国儿童青少年超重肥胖流行趋势及相关影响因素[J].中国学校卫生,2014,35(8):1258.

[3]张妤,王晶,吴汉荣,等.超重肥胖对儿童青少年运动素质和生活质量的影响[J].中国学校卫生,2012,33(11):1346.

[4]张海平,刘兴,高岩,等.青少年肥胖学生身体形态、心肺机能和身体素质相关指标的测试与分析[J].沈阳体育学院学报,2015,34(5):96.

[5]付连国,马军,王海俊,等.儿童青少年超重、肥胖对其身体机能影响的多水平分析[J].北京大学学报(医学版),2012,44(3):363.

[6]李美琴,蒲永兰,上官芳芳.海淀区肥胖中学生低密度脂蛋白胆固醇异常及其影响因素[J].中国学校卫生,2013,34(12):1446.

[7]成刚,杜思慧,陈瑾,等.青少年体重影响学业成绩吗:来自中国教育追踪调查的经验证据[J].湖南师范大学教育科学学报,2021,20(2):64.

[8]温煦,张莹,周鲁,等.体质健康对青少年学业成绩影响及其作用机制:来自纵向研究的证据[J].北京体育大学学报,2018,41(7):75.

[9]吴愈晓,黄超.基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望[J].中国社会科学,2016(4):121.

[10]孟天广,陈昊.不平等、贫困与农村基层民主:基于全国400个村庄的实证研究[J].公共管理学报,2014,11(2):133.

[11]刘爽,刘文利.超重和肥胖对儿童发展的不良影响及对健康教育的启示[J].中国健康教育,2017,33(8):739.