新农科背景下跨学科通识实践课改革探索

[摘 要]文章对标新农科人才培养要求,通过分析农林类高校通识教育与实践教学背景及现状,构建了新型跨学科管理通识训练课程,并对其进行改革探索,明确了从个人、社会、产业三个维度确定知识、能力、价值三个层面的人才培养目标的课程总体改革思路,构建了模块化、分层式、柔性化训练体系,采用线下训练为主、线上任务发布为辅的课内外混合教学模式,创立跨学科交叉实体与虚拟教研室,取得了良好成效。

[关键词]新农科;跨学科;通识实践课;管理通识训练课程

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)13-0050-06

随着新一轮科技和产业革命的到来,现代农业进入系统性、智能化的农业4.0建设阶段[1],迫切需要农林类高校为其提供人才和智力支持。2019年,新农科建设唱响了“三部曲”。《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出,力争到2035年,农业农村现代化基本实现[2],这为新农科人才培养指明了方向。

一、研究背景

(一)新农科建设对人才培养提出了新要求

新农科的两个关键建设维度是跨学科融合和运用新技术改革传统农科,推进农科与现代管理、信息科学、工程技术等学科交叉融合,培养知识面广、创新能力强、综合素质高的现代农业复合创新型人才[3]。新农科建设对人才培养提出的新要求[4]具体包括:1.多学科交叉融合的知识基础。新农科人才必须具有广博的知识体系和开阔的发展性思维,具备满足现代农业发展需求的系统性专业知识,以及解决复杂环境下综合性新问题的能力。2.农业经营管理与高新技术结合的创新能力。新农科人才在具备专业知识基础上,应掌握先进的经营管理理念,能运用现代信息技术、工程技术等改革传统农业产业模式。3.全面发展、强农兴农的素质情怀。在课程设计中着眼于学生人格塑造,培养学生热爱“三农”事业的家国情怀、知行合一的实践观念,使学生具备开展乡村振兴、生态环境保护等工作所需的素质与品格。

(二)农林类高校的通识教育与实践教学尚显不足

第一,目前我国农林类高校的通识课程主要包括必修课程与选修课程两大类,必修课程包含思想政治教育、语言类、公共数学、信息技术、体育等;选修课程主要包含人文、社会与自然科学三大类,且仅占通识课程总学分的20%~30%[5]。开设支撑学生管理技能培养的通识实践课的农林类高校较少。第二,农林类高校的实践教学主要包含课程实验、教学实习、生产实践、毕业实习等,均以专业实践为主,缺少面向未来发展需求的拓展性实践教学,导致培养出的部分学生专业能力强而发展后劲不足,在跨专业择业竞争中处于弱势地位。目前,部分农林类高校对人才创新实践能力和经营管理能力的培养较少,导致培养出的人才运用管理知识解决农业生产管理问题的能力不足,与在农业产业化经营趋势下劳动者既要掌握农业科学知识又要了解和熟悉管理知识、商业知识和先进技术的要求不符,也难以满足全人教育理念下学生综合能力和素质培养需求[6]。

(三)管理通识训练课程建设与实践

华南农业大学长期秉持“开拓创新、重视实践”的办学传统,2011年学校出台了《关于推进本科实践教学改革的意见》[7-8],提出要加强通识教育,优化实践教学。学校依托农、工、文、理、经、管、法等多学科资源优势,建设了管理通识训练、农事通识训练、工程通识训练三类跨学科训练中心,打造以学生为主体、教师为主导的开放式实验实训平台,面向全校学生开设通识训练实践课程。管理通识训练课程面向非管理类学生开设,根据社会需求、学科发展和学生兴趣,建设了多类型、渐进式训练模块体系[9]。课程融合现代信息技术与传统实验教学方式,给学生传授现代管理理念,使其掌握基本的管理技能,拓宽其学科视野,经过多年实践已成为华南农业大学新农科人才培养体系中富有特色的一环。

二、改革思路

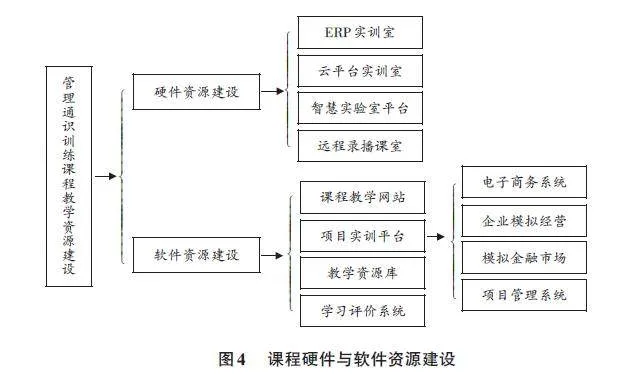

农林类高校课程创新改革必须基于人才培养和农业现代化发展的双重需求,从个人、社会、产业三个维度确定知识、能力、价值三个层面的人才培养目标,填补新农科人才培养中通识实践教学的不足。管理通识训练课程强调管理技能培养和实践训练,课程在通识度方面兼顾非管理专业学生的学科发展需求,在实践方面训练内容不强调专深,重在启迪与引导学生开阔视野、贯通知识。同时,构建课程训练体系,并结合校本实际和学生发展需求,不断对其进行优化完善。具体改革创新思路如图1所示。

(一)聚焦内涵,坚持知识传授、能力培养、价值塑造“三位一体”育人目标

基于当下部分农科类专业大学生管理技能欠缺和未来教育发展“厚基础、宽口径、强能力、高素质”人才的要求,结合新农科综合型人才需求和农业生产各个环节管理人员不足的现状,确定三方面课程教学理念:1.坚持知识传授、能力培养、价值塑造“三位一体”育人目标,把培育和践行社会主义核心价值观融入课程教学全过程。2.遵循OBE理念,构建基于学习成果导向、反向设计、以学生为中心的课程教学体系并持续改进,构建人才培养目标、课程目标、课堂教学目标三者有效衔接的训练体系。3.遵循通识教育和实践教学的时代发展性,构建可拓展的通识实践训练内容,根据社会和学生需求,对人才培养大纲进行常态化更新。

(二)遵循认知规律与校本实际构建训练体系

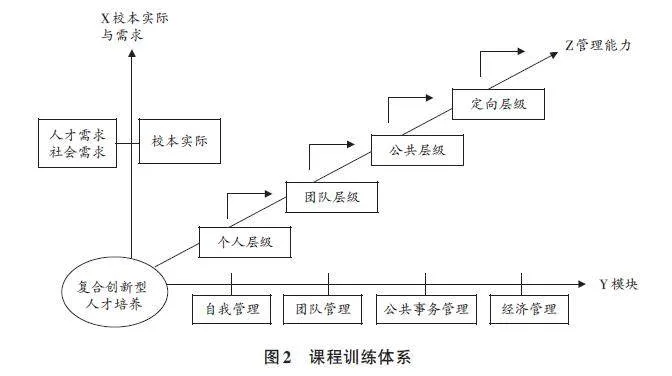

课程遵循大学生认知从低到高的递进式规律,结合学校学科优势特色、社会需求,构建“个人、团队、公共、定向”四个递进的能力层级,选取管理、人文、经济学领域的管理知识技能,设计自我、团队、公共事务及经济四个管理模块,并根据社会需求和学生兴趣,落实具体训练项目和训练内容,同时兼顾时代变化构建模块化、柔性化、分层式训练体系(见图2)。

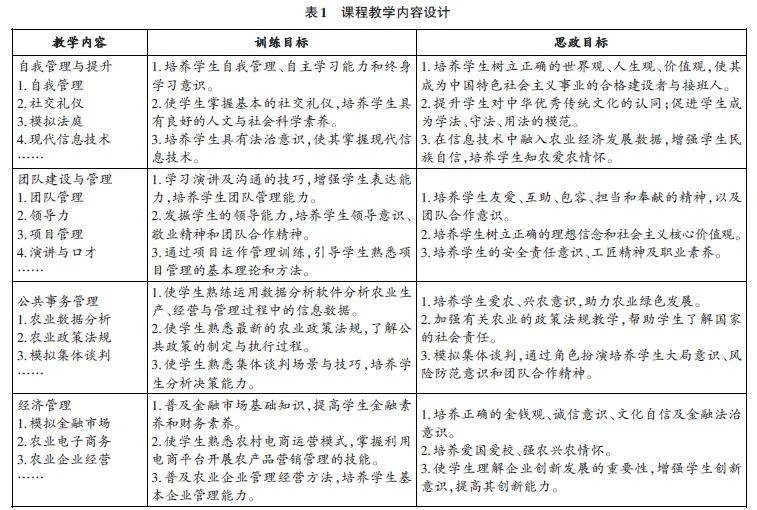

(三)基于新农科人才培养需求,设计融入思政元素的教学内容

紧密围绕新农科人才培养需求,设计课程教学内容(见表1),基本思路包括:1.强化课程价值观教育,坚持专业教学内容与思政教育内容高度契合,提升学生自主发展和参与社会管理能力,同时,从课程层面有效提高全员、全过程和全方位育人成效。2.在知识的跨学科融合中,以农科类专业特点和现代农业农村发展需求为侧重点,设置相应的农科管理通识训练教学内容,在实训项目中融入“三农”场景。3.兼顾农、工、文、理不同学科对管理技能人才培养的要求,设计具有专业特色的训练项目,促进学生全面发展。

三、管理通识训练课程运行实践与成效

(一)明确课程运行模式与评价机制

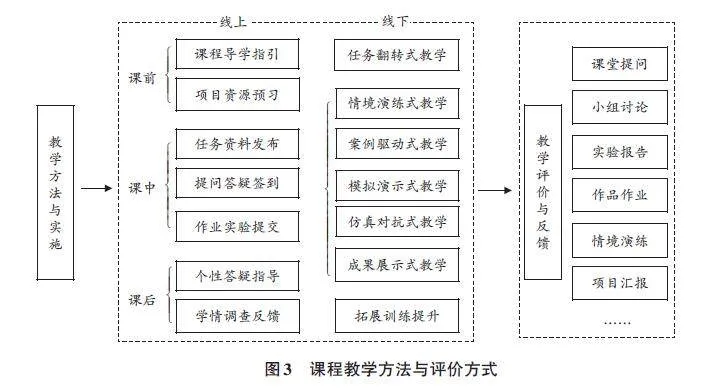

课程运行模式。采用课内集中1周(35学时,1学分)开展教学的方式。每名学生修读四个管理模块中的五个训练项目,每个项目学习时长为1天。不同实训项目根据学科特点选用不同的教学方法,如任务翻转、案例驱动、情境演练、仿真对抗、成果展示等,提高学生实践的参与度与获得感。紧密结合课前导学、课中实训、课后总结三个环节,采用线下综合训练为主、线上资料任务发布为辅的混合教学模式。

课程评价机制。结合过程性评价和结果评价进行课程考核:过程性评价内容主要包括课堂学习、小组讨论、项目汇报等;结果评价面向整门课程,构建学习结果评价体系[10],更多关注学生的知识水平、综合能力、学习态度、合作贡献、思政培育等方面。两种评价相结合既能从宏观上把控课程培养质量,又可在微观上推动各模块改进教学。课程教学方法与评价方式如图3所示。

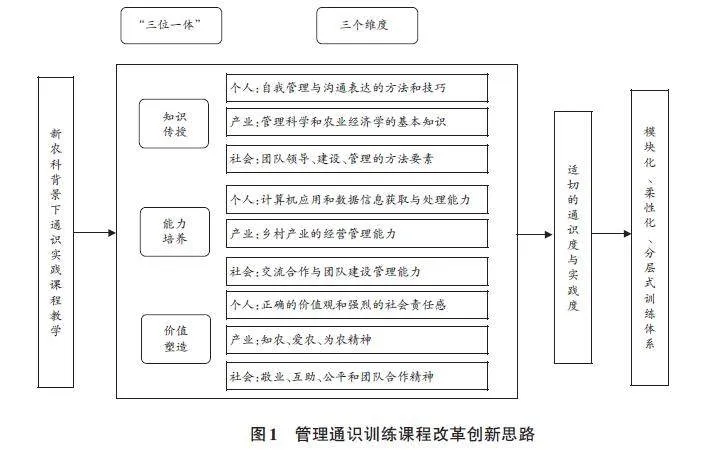

(二)建设教学硬件与软件资源

从硬件资源和软件资源两个维度开展实践平台与教学软件资源建设(见图4)。按模块特征与功能分类合理布局硬件平台,保障模块训练顺利开展;在软件资源建设中增加多学科交叉融合相关内容,注重聚焦“三农”特色,如在电子商务训练项目中设计了学生可身临其境体验农产品经营管理的完整流程;提供教学微课、案例分析、实训指导等多样化资源,满足学生课前预习、课后巩固及多元化、个性化学习需求。

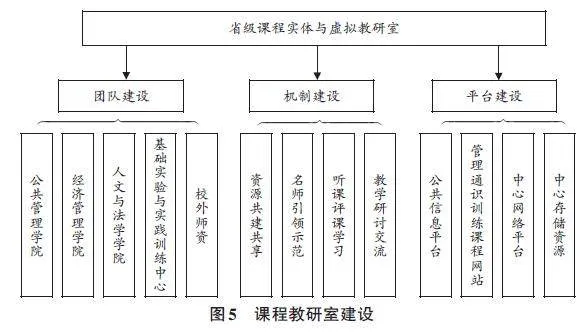

(三)组建跨学科交叉的教学团队

依托公共管理学院、经济管理学院、人文与法学学院等多部门,构建一支专兼结合、结构合理的师资队伍;聘请行业企业高级讲师及团队到校授课,提升教学内容的社会适应性和领先水平,开阔学生视野。遵循知识传授、能力培养、价值塑造“三位一体” 育人目标要求,采取老教师“传、帮、带”、名师教学示范、听评课学习等举措;制定教师参加学术会议、教学研讨以及到相关行业企业进行交流培训等制度,提升教师教学的高阶性、创新性与挑战度。

通过构建跨学科交叉教学团队、创新团队运行机制、搭建分层分类教研平台,成立省级课程实体与虚拟教研室(见图5),为课程改革与创新提供了保障。

(四)教学成效

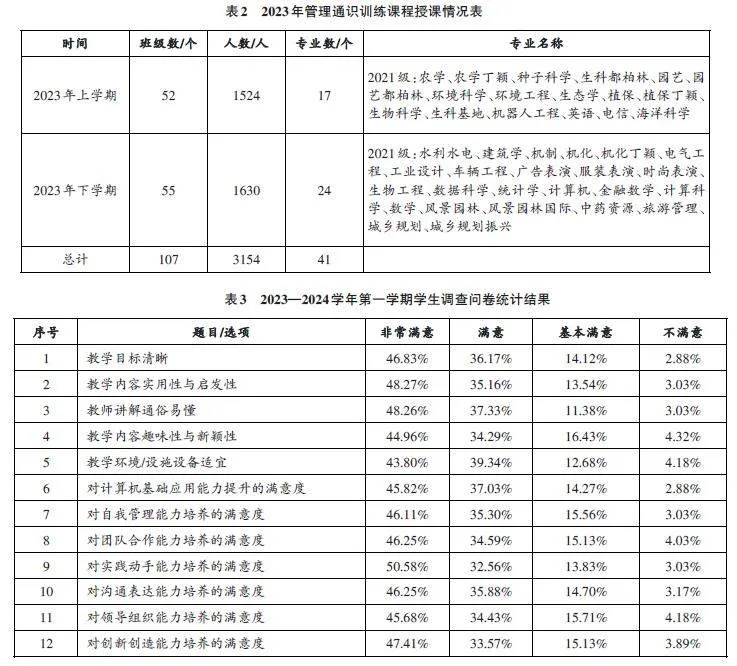

2023年修读管理通识训练课程的学生有3154名(见表2),覆盖农、理、工等41个专业及方向,教学人时数超11万。对2023—2024学年第一学期24个修读专业中的694名学生开展有效匿名问卷调查的结果显示:学生对课堂教学目标、内容实用性与启发性、教师讲解等方面满意度在97%左右,十二项评价项目的总体满意度达95%以上(见表3)。在课后师生面对面教研座谈会上,学生普遍表示通过多形式、多学科、多场景的训练,尤其是对与“三农”结合的教学资源和思政案例的学习,提升了自身管理技能,为未来服务农业农村现代化建设提供了导向指引。

四、结语

新农科背景下,农林类高校人才培养面临着新挑战。华南农业大学开设的管理通识训练课程依托农科研究特色及多学科协同育人优势,以价值观培育为导向,探索通识管理能力培养路径,改革课程训练实践模式,培养农业农村现代化所需的懂技术、会管理、善经营的复合创新型农林人才。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李道亮.农业4.0:即将来临的智能农业时代[M].北京:机械工业出版社,2018.

[2] 国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》[J].中国农业会计,2022(4):98.

[3] 刘竹青.“新农科”:历史演进、内涵与建设路径[J].中国农业教育,2018(1):15-21.

[4] 韩天琪. 新农科:新在“农”,也新在“科”[N]. 中国科学报,2019-08-13(5).

[5] 翟俊宇,王杜春,韩文灏,等.高等农业院校通识课程体系比较与思考:以四所“双一流”建设高校为例[J].黑龙江畜牧兽医,2019(23):146-151.

[6] 应义斌,梅亚明.中国高等农业教育新农科建设的若干思考[J].浙江农林大学学报,2019,36(1):1-6.

[7] 李晨光,廖明,张永亮,等.开展跨学科通识技能训练" 提升本科生创新创业能力[J].实验技术与管理,2018,35(11):13-16.

[8] 库夭梅,陈建军,张少翃,等.大学通识性管理训练中心的创建与运行[J].实验室研究与探索,2019,38(1):224-227.

[9] 张少翃,陈建军,库夭梅.跨学科通识性管理技能训练平台建设[J].实验技术与管理,2019,36(1):230-233.

[10] 邹浩.基于学习结果的高校通识教育课程评价研究[D].大连:大连理工大学,2021.

[责任编辑:苏祎颖]