产业集群视角下市域产教联合体的建设逻辑、基础和路径

摘 要 市域产教联合体是我国深化现代职业教育体系改革的重要抓手之一。“产业集群”的场域、主体、资源及价值等维度特征,正契合了市域产教联合体的建设要求,由此构成了产业集群视角下市域产教联合体的建设逻辑。立足教育部一省一策建设意见,分析江苏省的“省情”和“教情”,产业集群数量多、实力强、领域广,职业院校多层次、高发展、有经验,是江苏建设市域产教联合体的有利基础;江苏省内产业集群领军企业少、内部竞争大、建设同质化,职业院校吸引力弱、教学要素散、改革求稳妥等现象,是建设市域产教联合体的不利因素。对此,产业集群视域下,围绕场域布局、主体联结、资源融合以及机制设计等方面,市域产教联合体建设的应然路径是:从“有”到“优”布局场域,以“点”带“群”联合主体,由“散”及“整”整合资源,转“虚”为“实”设计机制。

关键词 产业集群;市域产教联合体;现代职业教育体系;产教融合;实体化运作

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)25-0053-07

“市域产教联合体”是我国现代职业教育体系“一体两翼五重点”战略任务之一,是“两翼”中的“一翼”。2023年4月,教育部办公厅印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》,明确要求建设市域产教联合体“须依托总产值位居全省前列的产业园区”。由此可见,产业园区是建设市域产教联合体的基础载体。产业集群是产业园区的高级形态[1],与传统园区相比,产业集群的资源集聚度更强、要素供给率更高,能有效推进地理空间相对集中的若干企业及相关机构在特定产业领域内的互动关联[2][3]。

本研究认为,产业集群是建设市域产教联合体的优质载体。因此,先从多维度厘清产业集群与市域产教联合体的关联逻辑,并以集群经济和职业教育均较为发达的江苏省为例,分析当前建设市域产教联合体的有利基础及不利因素,以此探索相关建设路径。

一、建设逻辑:产业集群和市域产教联合体存在多维度关联

基于2022年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》以及2023年教育部印发的《关于开展市域产教联合体建设的通知》等文件内容,可以发现产业集群的场域、主体、资源以及价值等特征正契合了市域产教联合体的建设要求,两者存在多维度的关联。

(一)场域重合

在“场域”维度上,市域产教联合体和产业集群有较高重合度,两者均是以某一城市行政管辖的地理空间作为“场域”的主要范围。一方面,基于“市域”范围打造产教联合体是教育部提出的具体要求,具有充分的科学依据。“市域”层级一般具备中高职及应用本科等学校为基础的教育资源,可以形成较为集中且相对完备的职业教育资源体系[4]。另一方面,诸多研究表明我国现有的产业集群往往都是以某一城市特色产业为基础,逐步壮大集聚形成的[5][6]。这归因于“市域”既能让产业资源达到一定规模,又能实现产业资源的高度集聚。由此可见,无论职业教育还是产业经济,“市域”是资源集聚和供给的最佳“场域”,而两者的较高重合度,也让“市域”成为“职教资源”联合“产业资源”的最合适“场域”范围。

(二)主体吻合

聚焦“主体”维度,教育部明确指出“市域产教联合体的各类主体应当协同配合”,要求“成立政府、企业、学校、科研机构等多方参与的理事会(董事会)”,并打造“政府统筹、产业聚合、企业牵引、学校主体”的联合格局,而产业集群主体的结构和分工,恰恰吻合了上述市域产教联合体的建设要求。从产业集群主体的构成来看,以企业群体为主,还包含政府、学校、研究机构以及第三方服务机构等。从产业集群主体的分工来看,企业作为核心主体,是集群创新价值的创造者和引领者;政府则承担促进集群互动交流、倡导集群共享发展等角色;而学校和科研机构则是集群人才的培养地和集聚地,也是集群创新活动的参与主体;此外,集群的第三方服务机构则发挥着“粘合”政府、企业、学校及科研机构等主体的作用[7]。综上,产业集群内部的主体并不是孤立状态,而是呈现为“官、产、学、研、服”的联合形态,这种联合形态,正吻合市域产教联合体内各类主体的理想状态,进而有利于联合体打造多方参与的实体化运作机制。

(三)资源聚合

就“资源”维度来看,“产教资源相对集聚”是建设市域产教联合体的必要条件,也是教育部对联合体建设的具体要求。产业集群对资源要素的聚合力强、供给率高,依托集群建设的市域产教联合体,将先天具备产教资源的集聚性优势。首先,产业集群能供给市域产教联合体优质的产业资源。一般而言,集群内的资源是围绕某个产业领域的要素集合,包括知识、技能、人才、资金、数据、原材料、场地及设备等;其中,大部分要素资源代表着集群产业领域的主流生产力水平,而一些高端要素资源更是体现了产业领域的先进生产力。其次,产业集群能增强市域产教联合体对教学资源的革新力。产教联合体的重要功能之一就是要实现“教育资源”和“产业资源”的联合。市域产教联合体借助集群在金融、财政、税费、就业和分配等方面的激励机制,推动“教学要素”主动对接“产业要素”,持续驱动职业教育资源的完善、更新及升级,进而形成“产教联合”的格局。最后,市域产教联合体可提供产业集群所需的人力资源和教育资源等要素,两者在“资源”维度上能达成多点聚合。

(四)价值耦合

从“价值”维度分析,市域产教联合体耦合产业集群。一是两者价值取向相似。“共建共享”是建设市域产教联合体的基本指标之一,体现了教育部对联合体建设格局的价值期许,产业集群内部存在价值层面的“共享主张”[8],这是增强集群聚合性的重要保障,“共建共享”和“共享主张”成为两者在“价值”维度耦合的前提条件。二是两者价值转化一体。市域产教联合体的“共建共享”价值,将转化为联合体内各类主体“共商培养方案、共组教学团队、共建教学资源、共享培养成果”的协同育人行动,产业集群的“共享主张”不仅能够转化为企业间的创新合作,也将政府、学校、科研机构等纳入到集群的创新活动中,由此可见,联合体的“协同育人行为”和集群的“合作创新活动”是紧密结合的,两者价值转化趋向一体。三是两者价值功能一致。市域产教联合体是国家深化产教融合的具体布局,因此联合体的价值功能最终体现在是否有利于地方产业经济的高质量发展上,而产业集群则是地方产业经济高质量发展的重要表现内容。由此可见,产业集群和市域产教联合体的价值功能相对一致。

二、建设基础:基于产业集群建设市域产教联合体的现实分析

2023年7月,教育部办公厅印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》,强调“省级市域产教联合体”的建设,旨在鼓励各省政府围绕国家战略及本地产业实际需求探索“一省一策”的建设模式。由此可见,市域产教联合体的建设,应当符合某一区域的“省情”和“教情”。

江苏省是集群经济的发达省份,也是中高职院校的聚集省份。2023年10月教育部公布了第一批市域产教联合体建设名单,江苏入选3项,且都是立足江苏省重点建设的产业集群。因此,通过剖析江苏省产业集群和职业院校的现实情况,可以更好地把握市域产教联合体建设的有利基础和不利因素。

(一)建设的有利基础

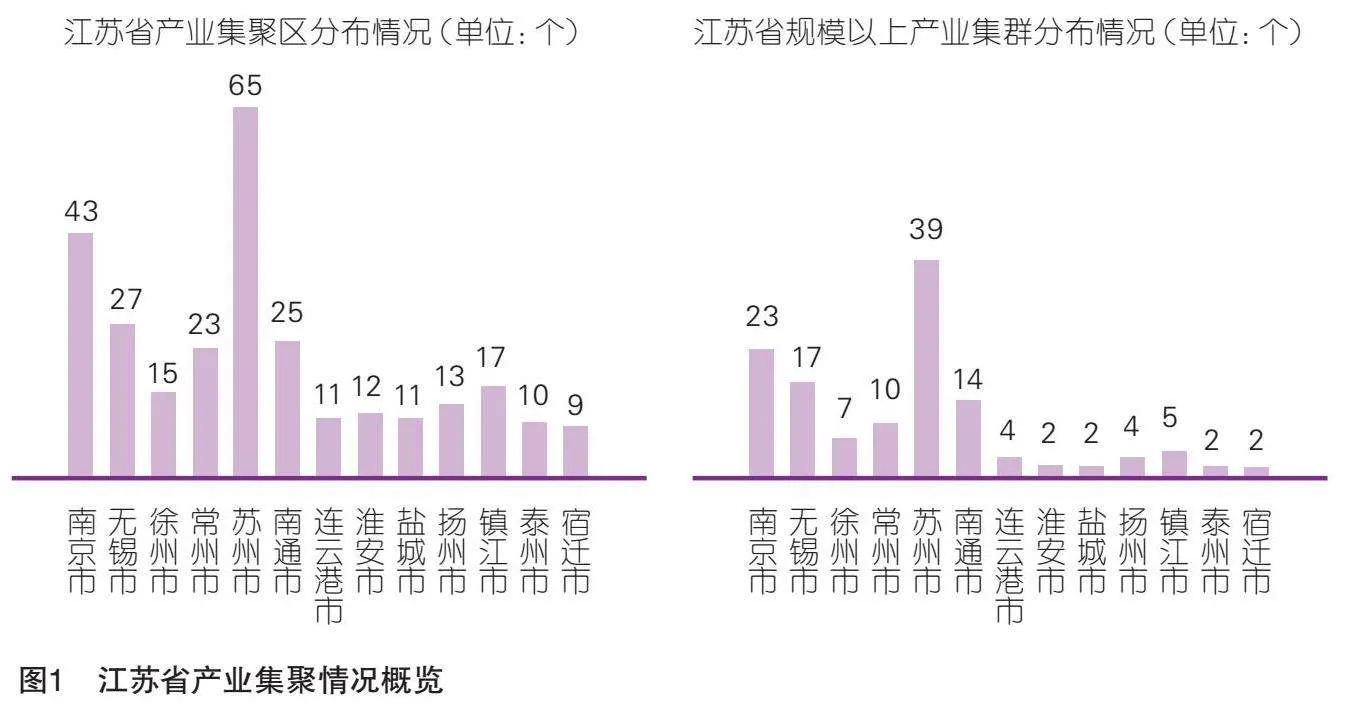

1.产业集群:数量多、实力强、领域广

一是江苏已培育了相当数量的产业集群,丰富了市域产教联合体的“载体基础”。20世纪80年代,江苏的苏州、无锡等城市陆续出现了企业集聚的现象。此后,各市级人民政府基于本地优势产业及未来规划,有目的、有计划地建设各类产业园区,并通过招商、引资、孵化及培育等多种路径,集聚产业链上下游企业,以升级打造“产业集群”[9]。截至2023年底①,江苏省已形成281个产业集聚区,位居全国前三。其中,产值达百亿规模的产业集群共计131个,占全国总数的16.7%,位居第一。需要指出的是,131个产业集群在江苏13个城市均有分布,苏州市培育的产业集群数量最多,约占全省的1/4,见图1。

二是江苏省产业集群实力雄厚,能为市域产教联合体供给高质量的产业资源。江苏一直着力建成具有国际竞争力的产业集群,历经多年培育,江苏已拥有18个全国百强集群,数量位列全国第一;产值达万亿级规模的集群有6个;无锡物联网、南京软件和信息服务、苏州纳米新材料、徐州工程机械、常州新型碳材料等10个产业集群被认定为国家级先进制造业集群②。“十四五”规划期间,江苏重点打造的16个产业集群汇聚了38家国家级技术创新示范企业,383家国家级企业技术中心,上百家省级以上科研机构及高校院所,上千家“专精特新”中小企业,上万家高新技术企业,充分彰显了江苏是产业创新资源的集聚高地③。

三是江苏省产业集群涉及的产业领域较为广泛,有利于布局市域产教联合体的省域网络。与其他省级行政区域相比,江苏省已经建成较为完整的产业体系,并逐步迈向中高端发展[10]。在产业体系的支撑下,江苏产业集群归属领域多样且广泛,既涵盖新一代信息技术、高端装备、节能环保、生物医药等新兴产业领域,也包括石油化工、金属冶炼、纺织服饰、食品加工等传统制造领域;与此同时,“互联网+服务类”集群呈现不断壮大的态势,使得江苏省域内“产业集群”体系日趋完善。

2.职业院校:多层次、高发展、有借鉴

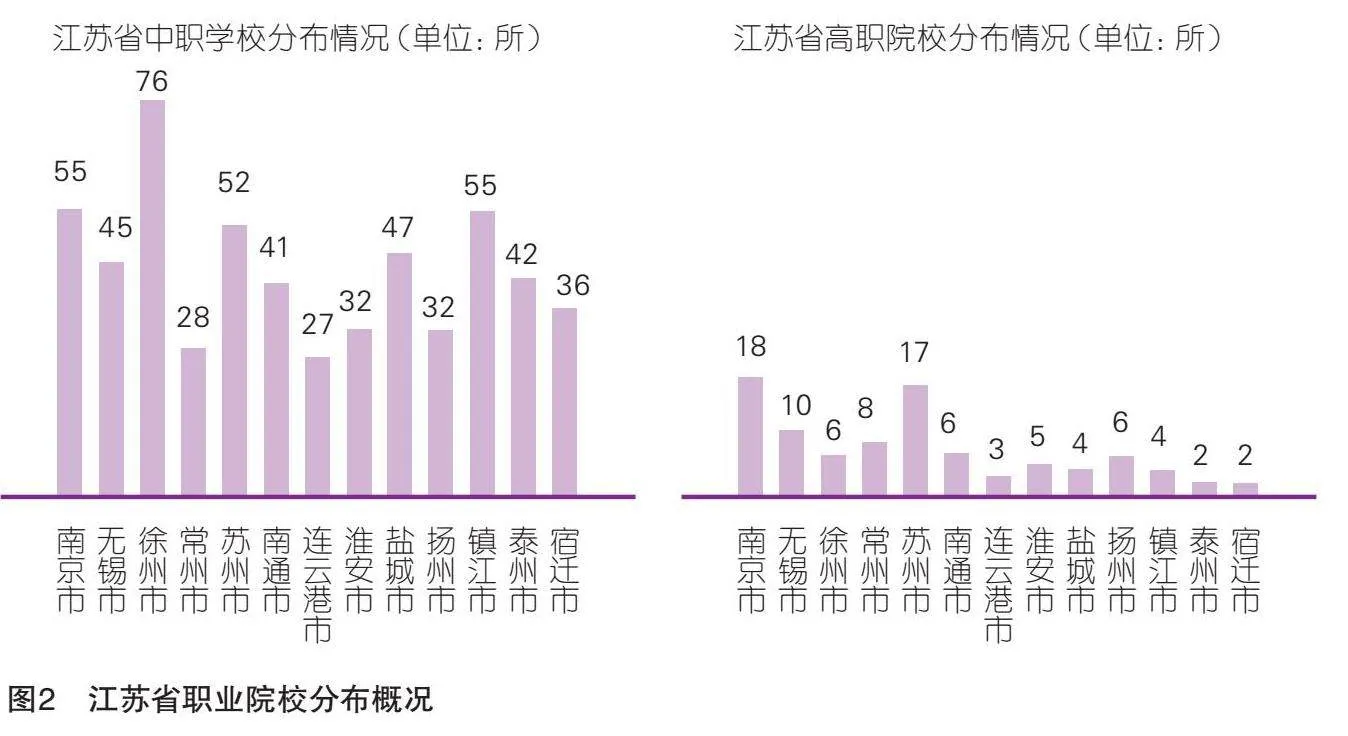

首先,江苏省建有多个层次的职业院校,夯实了市域产教联合体“教育主体”基础。截至2023年,江苏省有中职学校561所,占全国中职学校的7.79%;47.9%的中职学校位于市区,其余分布在县域。高等职业院校有91所,占全国高职院校的6.11%。其中,专科层次的高职院校有90所(入围教育部第一批“双高计划”院校20所),本科层次有1所。其中,80%的高职院校为公办属性,并且46.7%高职院校是省属院校④。江苏省各级各类职业院校开设的专业较为全面,覆盖了“理工农医艺经管法”等诸多专业方向,为江苏经济发展培养了多个领域的技能人才,见图2。

其次,江苏省职业院校在高质量发展中已取得诸多成绩,优化了市域产教联合体“教育要素”的供给。近年来,江苏省各职业院校以高质量发展为目标,以专业、课程、教材、教师及实践等教学关键要素为抓手,有效推进了江苏职业教育的改革和实践。2023年,江苏省先后建设了302个中职优秀专业,144个高职高水平专业群;培育了162门国家级精品课程,574门省级精品课程;入选首批“十四五”职业教育国家规划教材798部,占全国总数11.6%;立项建设了51个国家级职业教育教师创新团队,6所高职院校教师团队入选全国高校黄大年式教师团队。此外,江苏还立项建设了60个省级专业教学资源库,50个省级示范性虚拟仿真实训基地培育项目以及30个校企合作典型生产实践项目,以高质量打造职业教育的实践资源⑤。

最后,江苏职业院校探索的“产教融合”先进模式,成为建设市域产教联合体的典型经验。“十三五”至“十四五”期间,江苏各地职业院校积极改革实践机制,探索了一些“产教融合”的先进模式。例如,苏州工业园区职业技术学院是全国“职业教育混合所有制”的典型样本,学校的混合所有制股权结构主要包括学院核心团队、苏州教育局、苏州人社局以及2家国有企业和4家民营企业等,这有效集聚了各方力量,增添了职业教育的办学活力。又如,常州铁道高等职业技术学校牵头联合中国中车集团有限公司以及相关行业院校,共同探索了产教融合共同体实体化的“1+1+1+N”运营模式,该项实践获得了2022年职业教育国家级教学成果奖一等奖。再如,连云港职业技术学院、南京科技职业技术学院以及江苏航运职业技术学院等十多所院校,将“产教融合”下沉课堂,分别通过产业学院、教学工厂或者职教联盟等渠道,探索了职业院校“生产性实践教学”的育人场景。

(二)建设的不利因素

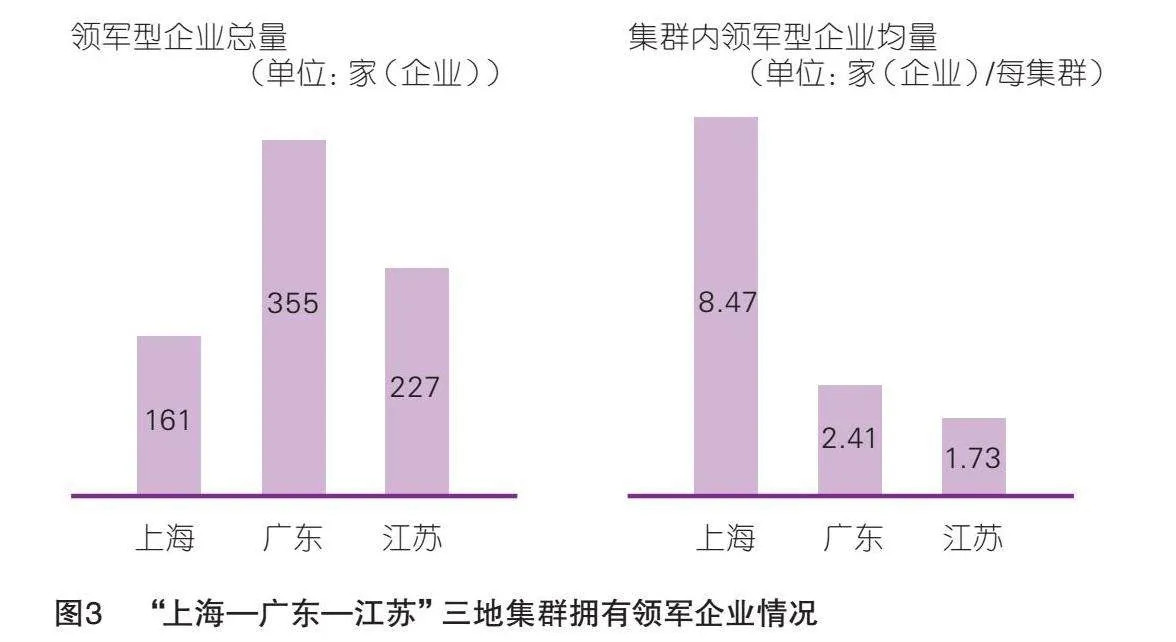

1. 产业集群:领军少、竞争大、同质化

虽然江苏省产业集群经济全国领先,但其发展尚未完善,存在市域产教联合体建设短板:一是“领军型”企业数量少。与其他地区的产业集群相比,江苏“领军型”企业占比偏少。“领军型”企业是牵头建设市域产教联合体的“最佳”产业主体,如果缺少“领军型”企业的牵头和参与,将会弱化市域产教联合体的产业基础,进而限制市域产教联合体的发展,见图3⑥。二是产业集群内部竞争大。就江苏产业集群内部而言,优质的产业要素一直属于稀缺资源[11],因此,集群主体往往需要依靠“竞争”手段,以获取优质的产业要素,而建设初期的市域产教联合体,对产业要素的引力偏弱,在集群竞争中处于劣势。三是产业集群建设同质化。江苏产业集群同质化现象比较明显。例如,苏州、无锡、南京、泰州、扬州、徐州以及连云港等多个城市均发展了“生物医药产业集群”,这种集群的同质化建设,不利于产业资源及要素的集聚,影响市域产教联合体的系统布局。

2. 职业院校:引力弱、要素散、求稳妥

江苏省各职业院校虽然取得全国瞩目的成绩,但由于职业教育整体发展尚存诸多弊端,一定程度上制约了市域产教联合体建设。一是职业院校对外界的吸引力偏弱。当前社会公众存在“职业教育是次等教育,职业院校是次等学校”的认知误区,这极大弱化了职业院校在社会经济活动中的影响力。而职业院校作为市域产教联合体“第一建设主体”,因为对外界的吸引力不足,造成了市域产教联合体对优质资源要素的聚合力不强,也导致其在“产业集群”竞争中不具备优势。二是职业院校的教学关键要素属于“散状”建设。就江苏省而言,近年来各类职业院校着力于专业、课程、教材、师资、实训等教学关键要素的建设,虽然取得诸多高质量成果,但上述教学要素一般都是分批分类申报,导致大部分职业院校“跟着申报节奏”而分批分类地建设教学要素,从而忽视系统性问题。“散状”建设的教学要素,往往难以统一“标准”,也不易整合为有机的“教育链”,更无法支撑市域产教联合体的运行。三是职业院校在改革中“求稳妥”的取向明显。以江苏省为例,在高质量发展中虽然涌现出一批职业院校的创新实践,但创新的比例和省内推广率也不高,这在一定程度上反映了江苏省职业院校对教学改革的“保守”态度。这种“保守”态度,一方面,受江苏省“小富即安”的历史文化观影响;另一方面,江苏省职业院校近90%是公办体制,“求稳发展”一般是公办院校改革实践的先决取向。若要实现市域产教联合体的实体化运营,必定离不开教育、生产、金融、财税及土地等多项机制的大胆革新。因此,职业院校“求稳妥”的保守观念,将有可能成为市域产教联合体的创新束缚。

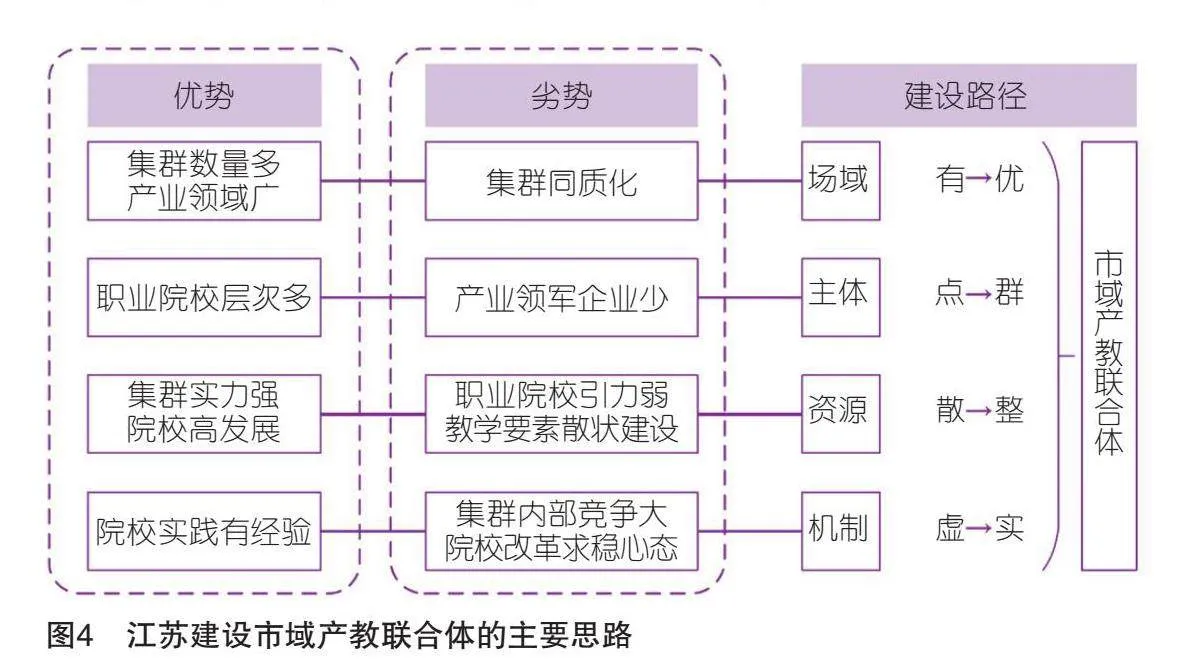

三、建设路径:基于产业集群建设市域产教联合体的举措

市域产教联合体本质是职业教育“产教融合”的一种创新模式,基于产业集群建设市域产教联合体,可以成为江苏向全国贡献的“样板模式”。本研究从场域、主体、资源、机制等维度,进一步分析江苏省打造市域产教联合体的优劣势,并给出相关建设思路和建议举措,见图4。

(一)从“有”到“优”布局场域

市域产教联合体是以“省级行政区域”为单位布局推进,并下沉一级,在“城市行政区域”范围实施建设。由此可见,市域产教联合体的场域,实际由省、市两级构成。具体到江苏省,场域建设面临两个现状:一是“有基础”,江苏省产业集群数量多且分布广,每个城市都具备打造“产教联合体”的集群基础;二是“需优化”,江苏省各市“产业集群”同质化建设现象突出,容易造成市域产教联合体在场域布局上的困境。因此,江苏省应立足省、市两级场域,“从有到优”布局市域产教联合体建设。

一方面,省域要统筹推进。首先,相关主管部门应从省级层面厘清江苏省产业集群及职业院校的具体分布,并评估集群所在产业领域与同城院校开设专业体系的匹配度以及省域范围“同类”集群的产业发展水平,主要包括集群的产值规模、企业结构、研发实力及未来趋势等。其次,依据江苏省评估结果,规划并打造市域产教联合体的具体场域。一要重点在全省“产值高、实力强”的集群内打造市域产教联合体。如在无锡物联网、南京软件和信息服务、苏州纳米新材料等国家级产业集群内建设市域产教联合体。二要依据城市优势集群的产业领域,调整同城职业院校的专业体系,提高产业和专业的匹配度,以此打造相关领域的市域产教联合体。三要避免不同市域的产教联合体出现同质化建设的现象,省级主管部门在同类产业领域中应当优先遴选“产业实力强,产教基础好”的集群,以高质量建设市域产教联合体。

另一方面,市域要错位聚力。虽然江苏省13个城市均具备打造市域产教联合体的实力和基础,但还需依据不同情况分类推进建设:一是对于产业集群数量多的城市(如苏州、南京、无锡等),应当立足产教联合体服务地方经济的价值功能,聚力本地重点优势领域的产业集群建设市域产教联合体。以苏州为例,虽然市域范围内规模以上的“产业集群”有39个,但聚焦苏州四大重点集群所打造的“产教联合体”,将更具服务力和竞争力。二是对于产业集群数量偏少的城市(如徐州、宿迁、连云港等),应当深度剖析产业集群的独特性,锚寻“人无我有,人有我优”的发展方向。如连云港规模以上集群仅有4个,其中“生物医药集群”是该市的重点产业,但其产值规模远不如苏州同类集群,在此背景下,连云港应基于“中医药”细分领域的历史底蕴,错位苏州,聚力“中医药集群”优势建设市域产教联合体。

(二)以“点”带“群”联结主体

市域产教联合体并不是“学校”和“企业”点对点的结合,而是“若干地方院校”和“产业链上下游企业”的有机组合,甚至还应包括政府部门、科研机构、金融机构及第三方服务机构等参与主体。江苏省集聚了多层次的职业院校,也培育了数量众多的集群企业。但在市域产教联合体建设中,依然需要直视“校企疏离”的窘境。对此,应“以点带群”推进市域产教联合体建设,通过多主体的“群效应”增强联合体对“产教双方”的联结作用。

一是以“牵头企业”为抓手建设企业群体,夯实联合体内产业主体的基础。“牵头企业”在市域产教联合体内主要发挥抓聚产业链上下游企业的作用,而产业集群的企业、领军企业等主体显然比较胜任“牵头企业”的角色。因此,一方面,江苏省要改变领军企业比例偏低的现状,扩大“牵头企业”的供给群体,通过一系列产业促进政策,培育更多的高新技术、“专精特新”企业成长为大型企业,提高它们在“产业集群”内的影响力;另一方面,江苏省要积极提升“牵头企业”的产教融合能力,可通过资金引导、政策激励及社会氛围营造等手段,鼓励“牵头企业”主动投身职业教育领域,助力它们获得产教融合的实质性收益,以此带动集群内其他企业的产教融合行为。

二是以“牵头院校”为标杆发展学校群体,增强联合体内教育主体的实力。江苏省“双高院校”及“双优中职”的数量在全国领先,诸多高职院校都具备牵头建设市域产教联合体的基础。因此,江苏省各市应当充分利用这种教育优势,支持有条件的高职院校牵头建设产教联合体,并立足现代产业的多元需求,联合其他职业学校及应用本科学校,共同参与联合体的建设;以“牵头院校”推动其他院校积极主动适应本土产业发展的需求,并向本地集群企业供给多层次、多类型的技能人才,达成教育主体的联合格局。

三是以“集群其他主体”为粘合剂,加强联合体内“产教双方”的融合力。产业集群内汇聚了建设市域产教联合体所需的其他主体。江苏基于产业集群建设市域产教联合体,首先要打破传统产教生态中仅有“企业”和“学校”两类主体的格局,将“集群其他主体”纳入市域产教联合体的建设主体范围,并按照教育部要求建立理事会。其次,要统一“集群其他主体”在联合体内的行动目标,无论是政府部门,还是科研机构、金融机构或者第三方中介机构,最终目标都是为了增强“产教双方”的融合力。再者,要清晰联合体内不同主体的作用;坚持“校”“企”核心主体地位,确立政府部门“引导者”的定位,科研机构和金融机构是“支撑者”的角色,第三方中介机构则发挥“桥梁沟通”的功能。

(三)由“散”及“整”融合资源

从“资源维度”建设市域产教联合体,关键要促进产教双方资源的融合对接,这需要有两个基础条件:首先,在市域范围内拥有相对完整且有机的“产业资源体系”和“教育资源体系”;其次,具备串联产教双方资源的接口。江苏省产业集群发达,已建成较为完备的“产业资源体系”,但省内诸多职业院校的教学要素分布相对“散状”,尚不能形成“职教资源体系”;与此同时,江苏省未打造串联产教资源的统一接口。因此,“由散及整”建设市域产教联合体的资源体系是必要举措。

一是“模块化”整合产教资源体系。“模块化”思想源于产业领域,学界一般依据“工作单元→工作项目→工作场景”等模块框架,建设“产业资源体系”[12][13][14]。而职业教育作为与产业经济联系最为密切的教育类型,将“模块化”思想应用于市域产教联合体的资源建设中,既能解决职业院校“散状资源”如何整合为“有机体系”的问题,还能建立产教资源的对接逻辑,为打造串联接口奠定基础。因此,立足产业集群的资源基础,从三方面推进市域产教联合体的“模块化”资源建设:首先,对标产业集群的最小工作单元,分解来自不同院校的教育资源,直至最小“资源颗粒”;其次,对照产业集群的基础工作项目,设计不同的教学项目,并将“教学资源颗粒”组合为“教学资源包”;最后,基于产业集群的本土工作场景,构建不同教学场景,并将“教学资源包”编排为“资源应用模块”。

二是“数字化”推进产教资源融合。现代数字智能技术是促进“产教资源”深度融合的有效手段。当前,无论是产业经济还是职业教育,国家都已经初步建成了相应的“数字化”资源平台,因此,江苏省应当充分利用国家平台的基础,进一步深化市域产教联合体“产教资源”的融合:推动市域产教联合体内的职教资源尽快接入“国家职业教育智慧教育平台”,借助全国数字平台集聚更多同类职教资源,以克服市域范围“职教资源”的有限性,夯实“职教资源体系”;推进地方产业集群接入国家统一建设的“工业互联网信息平台”,实现产业资源的数字化转型,提高资源的利用效率,以此提升市域产教联合体获取集群优质“产业资源”的可能性;立足地方发展,以“国家职业教育智慧教育平台”和“工业互联网信息平台”的数字资源为基础,打造两个平台在市域产教联合体内的数字接口,创新“产教资源”的融合对接。

(四)转“虚”为“实”设计机制

“实体化运作”是市域产教联合体的建设要求,这就意味着市域产教联合体不是一个虚拟机构,而是有场所、成员及资产等实体要素的支撑,并且依靠一定机制驱动实体要素的运作[15]。江苏省的职业院校虽然探索了一些“产教融合”的实践模式,为市域产教联合体的“实体化运作”积累了相关经验,但由于改革的保守取向,导致诸多“产教融合”模式在主题沟通、责权分配、效益评价以及日常管理等方面缺乏“实质性”机制驱动,最终陷入“虚拟化运作”的困境。因此,市域产教联合体的实体化运作,需要针对“产教融合”的既有短板,“转虚为实”设计各项运作机制。

一要有主体沟通机制,推“实”产教协作。依托市域产教联合体“理事会”制度,明确参与沟通的具体主体;围绕“资金运作、资源管理、标准开发、人才培养以及基地建设”等联合体的主要活动,“分主题”建立沟通会议制度;围绕“产业集群”先进要素和“职业院校”创新创业项目,“定周期”推行展示交流活动。二要有责权分配机制,落“实”产教共建。建立市域产教联合体的实体要素清单和要素活动清单,以“清单法”确立政府、企业、学校、科研机构等在联合体内的建设责任以及具体权利;推动联合体融入产业集群的金融、财政、税费、土地、信用及就业等建设体系,将共建行动落地实施。三要有效益评价机制,做“实”产教共享。基于教育部的相关建设要求,围绕市域产教联合体在人才培养、创新创业、服务地方及其他功能维度,确立评价体系,设置评价指标;借助数字智能技术,构建评价结果的应用场景,诸如人才培养方案的修订、产业服务的社会收益、创新创业项目的价值评估等;基于效益评价的结果,不断完善联合体的“投入—收益”体系,推动产教共享格局。四要有长效管理机制,夯“实”产教联动。立足市域产教联合体的主要功能,规划联合体的组织构架,在联合体内部设立相关职能部门,以推进日常工作;依托大数据及人工智能等信息技术,常态化维护“产业集群”和“职业教育”在联合体内的信息互动;对于联合体的资源、项目及活动,建立“预判”“调整”“新增”及“淘汰”等管理手段,以保证联合体的持续运行。

参 考 文 献

[1]徐菱涓.产业集群:园区经济发展的战略选择[J].中国科技论坛,2004(5):26-29.

[2]吴德进.产业集群的组织性质:属性与内涵[J].中国工业经济,2004(7):14-20.

[3]胡汉辉,沈群红,胡绪华,等.产业创新集群的特征及意义[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022(5):34-44+146.

[4]冉云芳,周芷莹,徐灵波.组织间网络理论视角下市域产教联合体的内涵与形成机制[J].职业技术教育,2023(25):20-27.

[5]苏雪串.城市化进程中的要素集聚、产业集群和城市群发展[J].中央财经大学学报,2004(1):49-52.

[6]凌永辉,查婷俊.我国地方创新集群形成与演化研究——基于产业链整合视角[J].经济学家,2022(5):69-77.

[7]侯彦全,张兆泽.国家级先进制造业集群发展促进组织的理论基础、主体选择与实践探析[J].产业经济评论,2022(5):189-200.

[8]胡雅蓓.产业集群生态系统:主题、演进和方法[J].外国经济与管理,2022(5):114-135.

[9]接玉芹.江苏沿海经济带FDI与产业集聚互动关系研究[J].财经问题研究,2016(10):36-40.

[10]朱爱勋.加快构建现代化产业体系,推动江苏制造业高质量发展[J].现代管理科学,2023(2):3-7.

[11]刘晨阳,景国文.创新型产业集群试点政策与地区全要素生产率提升[J].现代经济探讨,2023(2):56-63.

[12]胡晓鹏.模块化整合标准化:产业模块化研究[J].中国工业经济,2005(9):67-74.

[13]郑准,张凡,王炳富.产业架构研究:起源、理论框架及展望[J].外国经济与管理,2020(6):3-19.

[14]赵梓渝,王士君,陈肖飞.模块化生产下中国汽车产业集群空间组织重构——以一汽-大众为例[J].地理学报,2021(8):1848-1864.

[15]刘奉越.职业教育产教融合组织形态的实践样态及演进逻辑[J].高等工程教育研究,2024(1):138-143.

The Construction of Municipal Industry-education Consortium from the Perspective of Industry Clusters:Logic, Foundation and Paths

Qu Xiaoli

Abstract" The municipal industry-education consortium is one of the important levers for China to deepen the reform of modern vocational education system. The characteristics of industry clusters in the dimensions of field, subject, resources and value are in line with the construction requirements of the municipal industry-education consortium, thus being the construction logic of the forming from the perspective of industry clusters. Based on the provincial conditions and education situation in Jiangsu Province, the large-number, strong-strength and wide-range of industry clusters, as well as the multi-level and high-level development of vocational colleges, are the favorable foundations for the construction of municipal industry-education consortium in Jiangsu province. However, the few leading-enterprises, fierce internal-competition, homogenization-construction, and the weak-attractiveness, scattered teaching-elements, and cautious-reform of vocational colleges in Jiangsu Province, have become unfavorable factors for the construction of the municipal industry-education consortium. In this regard, it should take the following measures to build the municipal industry-education consortium based on industry clusters: to layout the field; to connect the subjects; to integrate resources; to design mechanisms.

Key words" industry clusters; municipal industry-education consortium; modern vocational education system; industry-education integration; entity operation

Author" Qu Xiaoli, professor of Suzhou Vocational Institute of Trade amp; Commerce (Suzhou 215009)