中国职业教育文化传统的解释与正名

摘 要 传承中华优秀传统文化背景之下,中华优秀传统职业教育文化的传承成为职业教育领域的重要课题。每当中国职业教育发展陷入困境中,人们总是习惯归咎于“君子不器”的文化传统,但却忽视了“经世致用”的文化取向。这实际上归结于对职业教育文化传统的误读而不是文化传统本身的问题。据此,采介谱系学的基本范式,秉持后传统理论、民族性线索与复杂性场域等解释依据,在针对“君子不器”与“经世致用”文化“双螺旋构型”的审鉴中,解析出指向“大器”铸成的职业教育文化根脉,以此明晰“大器”的培养取向在于兼备德艺周厚、通艺通道的“中国式”博雅工匠。“大器”的当代价值,可在我国职业教育文化传承、文化创新、文化治理、文化效用方面发挥新的牵引作用,从而为我国职业教育高质量发展挖掘新的文化自信。

关键词 中华优秀传统文化;职业教育;文化传统;谱系学;文化双螺旋;大器

中图分类号 G711 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)25-0032-08

2024年7月18日,党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》在“深化文化体制机制改革”部分,再次强调“传承中华优秀传统文化”。有鉴于此,传承中华优秀传统职业教育文化既是职业教育领域的重要使命,同时也可以为实现中国式职业教育现代化奠定文化基石。但问题是,传承中华优秀传统职业教育文化是否需要首先明晰其“优秀”之处?之所以如此叩问,关键在于每当中国职业教育改革和发展进程遭遇困境时,人们总是自然而然的将其归咎于“重道轻器”的文化传统。甚至该传统业已作为一种“普适性”认知被西方学者所传播。诚如在《儒教与道教》一书中,马克斯·韦伯(Max Weber)对于中国文化有类似的评价:“经济上的、医药的以及教士的行业,都被视之为小技。”[1]然设若如此,我们不能解释传统社会职业教育的历史绵延与重要贡献,亦不能解释现代职业教育的跨越发展,尤其不能解释当下“技能型”社会的战略定位与职业教育高质量发展的目标愿景。

研究发现,问题的关键非是职业教育文化传统本身,而是对于职业教育文化传统“误读”的问题。简言之,将“重道轻器”抑或“君子不器”视作职业教育文化传统,该研判是不准确至少是不周详的。据此,为中国职业教育文化传统寻求“正当性的解释”[2],进而破解长期以来持续存在的职业教育文化“误读”,是贯彻落实党的二十届三中全会关于“传承中华优秀传统文化”精神、为“技能型社会”寻求文化传统支撑与推进职业教育高质量发展的基础性课题。

一、缘何:职业教育文化传统解释与正名之“因”

(一)误读之深

在文化层面,解释与正名缘于长期被“误读”的职业教育文化传统。其中,职业教育文化传统,即针对职业教育所普遍拥有的、相对稳定的认知。与德国“强职业主义”的文化传统相比,人们对于中国职业教育文化传统的普遍认知,是“君子不器”的文化指向。

究其原因,主要包括如下三点:一是“独尊儒术”的文化政策。自汉代董仲舒“天人三策”被采纳之后,儒家思想遂为“显学”。加之唐代儒、释、道“三教合流”之后,儒学中经理学、心学之演进,其“形上”思想更甚,“不器”文化则愈加凸显。二是“君子不器”的文化追求[3]。“君子不器”语出《论语·为政篇》。在儒家看来,君子自当以修身、齐家、治国、平天下为己任,岂可如农人商贾、贩夫走卒等“有固定用途之人”。就此,君子被“道德化”并“身份化”。《论语·子路篇》“樊迟请学稼”中,孔子斥之为“小人哉,樊须也!”与其同理。三是“匠器文化”的历史镜像。传统社会,士、农、工、商“四民”分业定居。正如《考工记》所揭示的:与坐而论道的王公、作而行之的士大夫比较,“审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工……。”匠人居于士、农之后,匠艺则一直被以“奇技淫巧”视之,即便重“艺”如颜之推者,亦不过将书、画、医、算、乐等视作“杂艺”而编撰于《颜氏家训》(杂艺第十九篇)中。且该文化渐次成为“集体无意识”的深层积淀。

但问题是,设若将中国职业教育文化归结为一种“不器”抑或“轻器”文化,至少有三个问题不能自圆其说。其一,传统中国何以能将手工业文明推向世界的顶峰?在《中国:发明的国度》一书中,美国学者罗伯特·K·G·坦普尔(Robert Temple)亦不会发出如此的慨叹:如果诺贝尔奖在中国的古代就已经设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地悉数归于中国人[4]。其二,现代中国何以有如此可观的工农业成就和职业教育的跨越式发展?其三,当下何以提出“技能型社会”的战略定位与职业教育高质量发展的目标愿景?以上诸项其文化根脉在哪里?

据此,将“君子不器”视作中国职业教育文化传统的总概括,是不全面的。其完整画像如何?尚待重新阐解。

(二)现实之困

在现实层面,解释与正名在于职业教育的实践推进需要与之契合的职业教育文化土壤。事实上,任何一个民族的文化演进皆是在与现实的博弈且与外来文化的融合中完成的,但因其自身的逻辑性与独特性,故而文化的打破与变革有其自身的“边界”与“限度”。换言之,文化的精神内核一旦形成,即会成为该民族文化发展与演进的“坐标”,倘若失去,则“该民族”是否仍是“该民族”将会受到质疑。事实上,该“坐标”亦是解释的前提。

譬如,1851年伦敦第一届世界工业博览会期间,英国本想借此机会向世人炫耀本国产品的优越性,但结果适得其反,法国以其技术和设计的先进性超过英国,其他欧洲国家优秀的工业产品亦令英国人大吃一惊。与之比较,其陈列品被描绘成“一堆滥竽充数的废铁和原材料的混合物”[5]。个中原因林林总总,但“博雅”文化传统下匠器文化的“暗弱”是其关键。正是由此,在《别国的学校和我们的学校:今日比较教育》一书中,比较教育学家埃德蒙·金(Edmund J,King)在批评本国职业教育时所感叹的:英国作为一个曾经发明铁路、公路以及其他现代交通工具的工业革命的先驱,本应该强调教育的功利性与实用性,但因何恰恰相反,以培养绅士的公学或传统大学却受到格外重视[6]?与之比较,德国则因沿袭古罗马以来的“尚实”文化使得“匠人”享有较高地位;美国则因融合了英格兰博雅教育、苏格兰实用主义与本土功利主义的文化而将“盎格鲁——撒克逊”文明演绎为“盎格鲁——美国”文明,一种混融的职业教育文化就此诞生。

就中国职业教育而言,一方面,是经济社会发展对于职业教育的诉求;另一方面,是长期以来人们对于职业文化传统的“误读”——“君子不器”一说。据此,在职业教育深度变革的进程中,尤其在构建“技能型社会”与推进职业教育高质量发展的关键节点,亟须与之相应的职业教育文化助力其打破困局。当然,职业教育文化解释与正名虽出自对现实的关照,但并非是对于现实的“妥协”,而是在尊重文化传统的基础上,与现实搭建起“融通”之桥梁。

显然,通过解释可能会生成两种结果,即在本土文化根脉中,要么“涵括”、要么“缺失”支撑“技能型社会”与职业教育高质量发展的文化元素。显然,前者之于本土职业教育可提供顺乎自然的文化支撑,但后者亦是有价值的,至少针对当下政策其可提供一种文化层面的“省思”。当然,即便是前者,鉴于文化与现实之间的“距离”,亦不能据此实现“文化—现实”范畴间简单、线性的对应,而应是基于解释基础上的职业教育文化传统的现代性重构。

(三)传承之难

在传承层面,解释与正名起源于本土职业教育文化传统的回归与发展。正如美国学者弗雷德里克·杰姆逊(Fredric R.Jameson)所揭示的,今天人类所面临的主要威胁之一就是文化全球化过程中世界主义所带来的文化侵略[7]。据此,秉持传承之逻辑,可谓解释与正名的基本立场。

事实上,西方主导的工业化力量颇巨。正如托夫勒所言:“工业制度是历史上的一场洪水——短短300年,使此前的一万年黯然失色。”[8]问题是,至今西方“话语”主导的局面尚未被打破。就中国职业教育而言,职业主义与新职业主义,双元制与综合中学,CBE、学习领域、项目课程以及行动导向教学等思想、模式、课程与教学层面的种种多为“舶来品”。职业教育“纵向传承甚少、横向借鉴过多”的现象颇为严峻,以上铸成了本土职业教育文化传统的传承之难。

显然,中国职业教育需植根于本土的文化土壤,而长期的话语“依附”,直接导致了职业教育领域理论原创力的弱损与深层困境。借用拉尔夫·沃尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)1837年8月31日在哈佛校园做《美国的哲人》演讲中所提出的理念:“我们依赖别人的日子,对于其他国土的学识悠长的学习时期,将近结束了。我们四周有亿万青年正向人生里面冲进来,不能永远用异邦残剩的、干枯的谷粮来喂他们。”[9]

事实上,近现代以来在与西方“话语”的碰撞中,尽管在内涵与时代性等诸多层面存有局限,但有些观点不无价值。譬如张之洞“中体西用”一说,其“通经为世用,明道守儒珍”背后所秉持的辩证立场与文化观等尚具启发意义[10]。据此,应以新的站位,通过职业教育文化的历史考察、解释与正名,推进对于本土职业教育文化传统的回归与传承,进而消解本土职业教育文化的潜在风险。

二、依何:职业教育文化传统解释与正名之“理”

(一)民族性线索

民族性线索,即职业教育文化传统解释与正名的基本遵循。之所以将其视为基本遵循,主要缘于职业教育的民族性。据此线索,在明确其解释方向的基础上,进而厘清其与民族性相关的真实“画像”。

事实上,民族性线索的考察在社会文化、教育等领域早已获得广泛运用。譬如,法国学者维克多·库森(Victor Cousin)在1831年《关于德意志各帮,特别是普鲁士公共教育的状况》报告中写道:“我研究的是普鲁士,而我思考的始终是法兰西。”[16]其可谓比较教育民族性的典范。而在该领域明确提出民族性概念的是英国学者迈克尔·萨德勒(Michael Ernest Sadler),在1900年《我们从对别国教育制度研究中究竟能学到什么有实际价值的东西》论文中,萨德勒指出“任何出色的、真实有效的教育都是民族生活与特点的写照,皆根植于民族的历史中,适合它的需要。”[17]

同理,职业教育文化解释与正名的民族性可概括为:自民族性出发,以民族性为参照,揭示民族性逻辑,指向民族性建构等。当然,民族性线索本质上是对于与其相关的政治、经济、教育等多维立体结构的整体性阐解,并在动态演进的脉络中厘清本土职业教育文化的发展逻辑与内在特征。正如英国学者霍姆斯(Brian Holmes)构建的包括体制、自然、精神等在内的民族性分析框架一样[18],其间尤需涵括表征民族性的职业教育文化制度、思想与精神表达等元素。

当然,民族性线索隶属方法论层面,其并非是对于全球化的排斥抑或规避,而是在开放的文化生态中,持续地理解、把握与回归职业教育文化传统解释与正名的民族性线索。

(二)后传统理论

后传统理论是职业教育文化传统解释与正名的基本工具。该工具收录于《自反性现代化——现代社会秩序中的政治、传统与美学》一书中。直白而言,自反性(self-confrontation)一词,即自身总是同时生成与之相反的元素。正如孟德斯鸠所揭示的,制度毁于其自身的成功[11]。

其中,依据“自反性现代化”理论,该书作者之一安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)以后传统的视角,重新考察了“现代性”问题。简而言之,在惯常的认知中,“现代性”与“传统”是一对非此即彼的范畴。正如书中所描述的“现代性的激进过程,正是传统的撤离过程”[12]。事实上亦如此。诚如吉登斯对此的形象描述,自从尼采“唤醒了现代性”,其在欧美乃至世界“泛化”开来。

与之不同,吉登斯对于“现代性”与“传统”的理解,由于“自反性”理念而超越了惯常认知。在吉登斯看来,“传统撤离的过程”中有一崭新的元素被忽视掉了,即“对于传统的挖掘并使之问题化”[13]。譬如,传统消解了,但不可确定性出现了。其意思是,“现代性”使人类不由自主地进入到这个宏大“不确定性”的实验中。在此风险恐惧中,思想家们意识到传统“稳定性”之价值。即“传统使未来回到过去,同时也凭借过去重建未来”。正如吉登斯对于爱德华·希尔斯(Edward Shils)话语的引用:传统总是在变化之中,但其间总包含着耐久性的东西,其具有抵制变化的完整性与延续性[14]。

就此,吉登斯提出一个重要观点:传统或过去的东西不是被保存下来的,而是在此基础上被不断重建所致[15]。而解释即其间的一种重要重建工具。据此,传统不是简单的延续,而是源于不断地解释。在解释中,挖掘过去与现在连接的纽带,故活动性与解释性即传统的重要表征。在此意义上,“现代性”亦可谓“后传统性”。这即是把吉登斯“后传统理论”作为职业教育文化传统解释与正名的关键所在,而其恰是“传承中华优秀传统文化”的重要理论工具。

(三)复杂性场域

复杂性场域,即职业教育文化传统解释与正名的基本框架。简而言之,即将该文化解释置于何种情境与关系之中。其中,法国学者皮埃尔·布迪厄(Pyrénées-Atlantiques)从社会学视角揭示并重建场域理论。布迪厄认为,作为“位置间客观关系的一个网络或一个形构”,场域是一个内含力量的、有生气的、有潜力的存在[19]。显然,该场域业已成为一个复杂性系统,其构成了职业教育文化传统解释与正名的基本情境。

就原理而言,该场域的复杂性主要关涉三个层面。其一,“巨量”有别的元素是构成复杂系统的基础。正如在《复杂性与后现代主义》一书中,南非学者西利亚斯((Paul Cilliers)所揭示的:即便海滩砂粒数量再多,但其因质地雷同故而其所成系统不具复杂性,充其量是一复合系统而已[20]。与之比较,儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵横家等百家流派思想之别本身即具有复杂性。其二,复杂结构是复杂系统的重要表征。就传统文化而言,器物文化、制度文化、精神文化等层次之维;燕赵文化、荆楚文化、巴蜀文化等地域之维;农业文化、手工文化与商业文化划分等产业之维等“子”系统各具功能且彼此互为“结构”。加之开放的复杂系统运行进程中新的结构、新的组织生成与“涌现”,抑或“自组织”现象[21],使得复杂结构在彼此依存中呈现出迭代变化。其三,要素的本质更多取决于复杂系统中的“关系”而非自身。正如利奥塔尔(Jean-Francois Lyotard)所说的,在复杂系统中,“一个自我并非分量很重......其通过所处的关系交织中被理解”[22]。这是要素信息持续“联结”与“再结构化”的结果。事实上,该现象在比较教育领域早已被萨德勒所揭示:“学校之外的事情比学校内部的事情更重要,它们制约并说明学校内的事情。”[23]同理,在复杂场域中的职业文化,亦是自然地理、政治经济与教育等因素在历史进程中动态演进且受其制约的结果。

据此,以复杂性系统作为职业教育文化传统解释与正名的场域,关键是在解释的进程中,与简单性、线性有别的思维范式比较,需构建与复杂系统契合的复杂性思维。其间或可涵括产业、职业教育与人的发展维度等,抑或是诸维度的综合体。

三、如何:职业教育文化传统解释与正名之“法”

(一)剥离文化传统中的“剧场”假象

解释与正名的第一步,即剥离职业教育文化的“剧场”假象。关键是,由假象所致的“剧场”效应对其本质极具遮蔽性。“剧场”假象最早由法国思想家让雅克·卢梭(Jean-Jacques Rousseau)提出。在揭示巴黎文明样态之时,其以“大剧场”相比拟,即在此戏剧化情境中,市民“观剧”的同时,亦在被动“演剧”,进而在丧失自我从而“异化”的进程中,“剧场”假象与效应就此生成[24]。与之比较,本土职业教育文化传统的“剧场”假象亦如是。

客观而言,“君子不器”及其“剧场”假象,主要原因有三:其一,思想教化。简而言之,儒学教化直接在认知层面“切断”其与“巫医乐师百工之人”之联系。正如朱熹所言:君子“穷天理,明人伦,讲圣言,通世故”,“乃兀然存心于一草一木一器用之间,此是何学问”[25]。亦如《学记》中所倡导的:“察于此四者,可以有志于本矣。”,其中之“本”即所谓“大道不器”。意思是,求学之道在于正心诚意修身齐家治国平天下,而非役于“一才一艺”[26]。其二,制度强化。儒学之取向,使得经学教育、科举考试与其他选官制度彼此交互影响,从而在制度设计上使工、商等远离于官宦之外。诚如西周以来“工商食官”至明朝世代承袭的“匠籍”制度与“商者不仕”等规定即制度强化之写照。其三,示范效应。传统社会中名儒君子远离“实利”之风对于世人极具示范效应。正如《论语·里仁》中“君子喻于义,小人喻于利”一说。可谓“器”“利”“小人”三位一体[27]。通过“士”阶层认知与行为的双重“演绎”,“君子不器”逐步被“真相”化了。职业教育文化的“剧场”假象就此蔓延。

需要注意的是,西方人的释义对此“剧场”假象有推波助澜之功。尤其是,其将“君子”视为“通才”进而摒弃“专才”抑或“片面知识”等观点影响颇大。譬如在《从传统到现代》一书中,金耀基在评价韦伯观点时描述道:“韦伯指出中国之教育,非为训练专才或激励英雄人格,而是养成娴于经典文化之人。”故赖伐生(J.R.Levenson)认为儒家一个显著的观念是“反职业主义”,孔子教育则是“反职业的经典主义”。顾里雅(H.G.Creel)亦指出“一个理想的儒者,必不是一个专门家”[28]。概而言之,在儒家思想看来,不能“使人为器”更不能“使己为器”[29]。

接下来的问题是,本来有“君子不器”文化之实,又何来假象呢?且作何剥离呢?其间的关键是,“剧场”假象或可导致职业文化的三维“遮蔽”,正是需要剥离之处:其一,“非器”是表象而非本质。否则不会有传统手工文明的高峰,亦不会有当下“技能型社会”的理念延续;其二,“非器”是部分而非全部。“独尊儒术”背景之下,诸如墨家、农家、法家等虽非主导,但各自的根脉绵延;其三,“非器”是单向度而事实是双向度。意思是,本土文化既是“君子不器”文化之传承,亦是“经世致用”文化之贯彻,二者双向叠置与融合。

当下,聚焦“君子不器”之误读,剥离文化之假象,可谓解释之始,亦是本土职业教育文化自觉与回归之始。

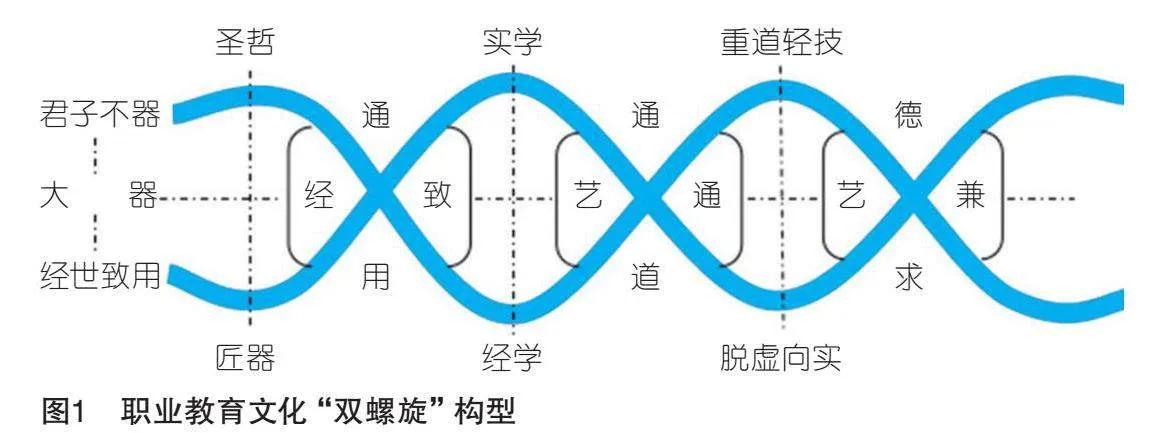

(二)还原文化传统中的“双螺旋”构型

解释与正名的第二步,即还原职业教育文化传统的真实样态。这是“非器”文化假象剥离之后的又一核心任务。具体而言,本土职业教育文化传统全貌非是单向度的“君子不器”,其真实样貌可描述为“双螺旋”构型。显然,该称谓是对于生物学家沃森(James Dewey Watson)与克里克(Francis Harry Compton Crick)DNA“双螺旋”结构模型的借鉴。其中,本土职业教育文化两条反向并行的“文化链”与模型之两条反向平行的多核苷酸链相互缠绕颇为类似。见图1。

其中,一条文化链即“君子不器”,另一条则是“经世致用”。据考察,《后汉书·西羌传论》载有“计日用之权宜,忘经世之远略”,“经世”一词问世。“致用”一词最早见于《周易·系辞上》提出的“备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人”[30]。其主要观点有“务当世之务”“经国济世”“勇于任事”“知行合一”等[31]。其与“君子不器”贯彻在精神、制度与教育等文化层面且彼此交相辉映。

在精神文化层面,儒家秉持“不器”思想。一句“君子不器”道出孔子之教育理想,即培养治国弘道的志士与君子。事实如此,尽管人生不得志,孔子还是将弘道之志寄托于弟子[32]。与之比较,农家、墨家、法家、纵横家则追求“经世致用”。正如农家许行主张“贤者与民并耕而食,饔飨而治”;墨家“兼爱”“非攻”等十大主张等。尤其是,自汉代起,儒学内部亦兴“通经致用”原则,直至清代乾嘉学派、考据学派等实学兴起,该原则一直贯穿其中。再如张之洞,强调经世之学,兼顾卫道之根本,表现出学术思想的“双重性”。至于经典,与四书五经等共同表征中华文化内涵的还有诸多“经世致用”之典籍,譬如《考工记》《氾胜农书》《陶朱公生意经》等。即便司马迁《史记》之中除十二本纪、三十世家外,七十列家之中尚有医、商与百工等人物列传等。

在制度文化层面,历代均秉持儒家经典,正可谓“半部论语治天下”。但儒家在此“三纲五常”为政治、人伦奠定基础之上,在经济制度设计上多采介法家“耕战”之思想。譬如,自魏晋起“耕籍礼”开启了帝王“劝农”与“重农”的政策肇端;贾谊、司马迁、桑弘羊等提出“农工并重”的思想。尤其傅玄提出的“贵农而重工”的思想对于之后农本政策以及“匠籍”制度的建立奠定了基础。

在教育文化层面,经学主导背景下,亦有汉代鸿都门学开启的职业教育与之并行,之后算学、武学、书学、律学等同为官学。尤其是,宋代胡瑗“苏湖教法”之“经义”“治事”两斋分设,陈亮、叶适“事功”学派,直至清代“颜李学派”创始人颜元在赣南书院“六斋”教学与“习行”教法等实学教育思想与实践一直绵延未辍。

(三)揭示文化传统中的“自反性”张力

解释与正名的第三步,即揭示本土职业教育文化传统的内在张力。设若一种文化极具生命力,势必不是单一、线性的样态,中国职业教育文化如是。这亦是虽观念上存在文化误读但现实上并未阻碍文明前进之关键。概而言之,“自反性”即职业教育文化传统“双螺旋”构型之内在张力。

总体而言,“自反性”张力作用于职业教育文化传统的“双螺旋”构型。意思是,职业教育文化传统非是由其中一条“文化链”规定其本质,而是两条“文化链”彼此博弈之果。并且,该“自反性”逻辑通过“一显一隐”的方式呈现。其中,“君子不器”为显,“经世致用”为隐。据此衍生,则君子文化、道义文化为显,而器用文化、匠人文化为隐。“一显一隐”彼此呼应、循环不辍,且共同推进职业文化的进步。正如吴国盛所揭示的:推动人类进步的有两个车轮,一个是哲学家传统,一个是匠人传统。

在机制上,“自反性”张力通过彼此“批判”而相辅相成。该现象肇始于东周。诚如墨家以“四政”批判儒家“足以丧天下”,儒家则以仁爱批评墨家“兼爱,是无父也”等。即便在儒家思想内部,对于“君子不器”亦有分别。譬如,孔子将“请学稼”的樊迟斥为“小人”,但对于另一弟子即儒商鼻祖的端木子赐却赞以“瑚链之器”。再如孔子“鄙农”之时,确推崇尧舜“躬耕天下”之德。事实上,“君子不器”与“经世致用”的论争与博弈,贯穿于整个传统社会。可谓“重道轻技”与“脱虚向实”此消彼长。显然,前者以儒学、理学、心学代表人物孔孟、董仲舒、朱熹、陆九渊等为基本坐标,后者则以墨子、许行、颜之推、傅玄等为基本参照。

关键是,“君子不器”与“经世致用”在共同作用于职业教育文化之时,在增加其复杂性与生命力基础上,在“双螺旋”构型及其张力之中涵括本土职业教育文化传统之本质。

(四)厘定文化传统中的“大器”根脉

解释与正名的第四步,即厘定本土职业教育文化的本质与内核。如果说找到一个适宜的关键词,可以剥离职业教育文化假象,可以表征“双螺旋”构型之样态,可以凸显职业教育文化的内在张力及其“自反性”逻辑,其可概括为“大器”。其合理性主要在于其融合性、示范性与价值性。

融合性,即“大器”对于“道”“器”之融合。在中国文化史上,“道”与“器”历来是一对核心范畴。其中,“器”是象形字,《说文》:“器,皿也。象器之口,犬所守之。”[33]正是由“器皿”“容器”这一原始意象引申出一切有形的具体之物这一哲学释义,与抽象无形之“道”相对应。故在《易经·系辞上》中,有“是故形而上者谓之道,形而下者谓之器”一说[34]。事实上,其内在的追求则是尚“道”而鄙“器”。但鄙“器”非是对其抛弃,而是“器”中有“道”抑或“道”在“器”中。故而在“道”与“器”之争辩中,逐步出现道技并修、道艺一体的表述与追求。以“大器”称谓,则彰显出“道”与“器”融合之象。即所谓“大器”之大,在于器之有道,“大器”之器,在于道之所用。正如《论语》何晏注:“包曰:器者各周其用,至于君子无所不施。”邢昺疏:“子曰君子不器。正义曰,此章明君子之德也。器者物象之名,形器既成,各周其用,若舟楫为济川,车舆以行路,反之则不能。君子之德则不如器物各守一用,言见机而作,无所不施也。”[35]再如《论语箚记》中,清人李光地认为:“器者,以一能成名之谓。如子路之治赋,冉有之为宰,公西华之治宾客,以至子贡之瑚琏皆是也。君子之学,德成而上,艺成而下,行成而先,事成而后。颜子视听言动之间,曾子容貌辞气颜色之际,而皋夔契伊傅周召之功勋德业在焉,此之谓不器。若以无所不知无所不能为不器,是犹未离乎器者矣[36]。程颢则有“器亦道,道亦器”一说,王夫之则明确主张“天下惟器”,“无其器则无其道”。他说:“天下惟器而已矣。道者,器之道。器者,不可谓之道之器也。”正可谓“道器合一”“道在器中”[37]。

示范性,即“大器”于史上源远流长。以“道”“器”融合抑或道技并修、道艺一体观之。在中国古代,士、农、工、商“四民”之中“大器”甚多。在一定意义上,后稷、赵过、氾胜等可谓治农“大器”;蔡伦、毕昇、杜诗等可谓治工“大器”;范蠡、子贡、白圭等可谓治商“大器”。该群体作为“道”与“器”融合的典范,埋下“大器”之根脉,且世代相继不辍。

价值性,即“大器”根脉的意义所在。一方面,使得“大器”文化在现代性解释中得以接续;另一方面,“大器”本身的品性具有重要的现代价值。事实上,所谓“大器”,除“道”“器”融合、通艺通道、德艺兼求之外,还包括强勉拙诚、维新守庸、民生家国的“中国式”工匠精神。

相较而言,能较好把握中国职业教育文化本质的西方学者当属美国哲学家芬格雷特(Herbert Fingarette),在其看来,“君子不器”的实际含义是教导人们不要成为只具一般用途的器具,而是要把自己培养成为一件超乎日用的“圣器”(the Holy Vessel),即“礼器”。故其将子贡喻作“瑚琏之器”是一种极高的评价[38]。显然,在芬格雷特眼中,“君子不器”非是对于“器”的背离,而是一种超乎一般的“高规格”之“器”。可谓“圣器”“礼器”亦涵括于“大器”之中。

据此,通过剥离、还原、揭示与厘定等解释与正名路径,“大器”职业教育文化根脉逐渐凸显。但解释至此研究尚未结束,着眼“技能型社会”的构建与职业教育高质量发展的现实观照,尚需明晓其具体的文化价值。

四、为何:职业教育文化传统解释与正名之“用”

(一)秉持“大器”追求的职业教育文化传承

秉持“大器”追求,关照文化传承,可谓职业教育文化传统解释与正名的重要价值。设若疏略职业教育文化传承的主线,即是对其解释与正名立场的放弃。

具体而言,其有三层含义。一是培养“大器”之才。进而规避朱熹眼中之器,即“器者,各适其用而不能相通。成德之士,体无不具,故用无不周,非特为一才一艺而已”[39]。二是传承“大器”之精神。使得职业教育非是拘囿于狭隘的技能习得,亦非造就僵硬的操作者,而是打造德技并修、艺道并举且具家国情怀者。三是沉淀“大器”之文化。在多维融合的文化生态中,重构与“技能型社会”、职业教育高质量发展相契合的具有中国特色的“新职业教育文化”。

但需注意,尽管解释与解释者相关,抑或解释本身具有“开放性”等特征,但因解释而曲解或偏离本土的文化根脉,非是客观的学术态度,且已违背解释之初衷,故须采取审慎的解释态度。

(二)契合“大器”逻辑的职业教育文化创新

契合“大器”逻辑,观照文化创新,可谓职业教育文化传统解释与正名的又一重要价值。相较而言,传承是创新之前提,创新则是最具价值的传承。

具体而言,其主要在三个层面展开。一是职业教育文化演进需要汲取西方有益的元素,但其内核与精神是“大器”而非其他。二是职业教育文化历经现代化、后现代化进程,新的要素是围绕“大器”的系统化而非建立新的系统。三是职业教育文化在本土不同区域的表达中,是基于“大器”的多样化表达而非其他。

再者,就“大器”文化根脉本身而言,史上表现出极强的融扩性,现实以及未来亦会如此。其是由“双螺旋”结构的内在本质抑或“自洽性”逻辑所致。其间的关键是,该融扩性总是以自身“规定性”的秉持为基本前提的,这是在复杂情境中实施文化创新的基本线索。

(三)生成“大器”制度的职业教育文化治理

生成“大器”制度,关照文化治理,既是职业教育文化传统解释与正名的重要价值,亦是“技能型社会”构建与职业教育高质量发展的使命之所在。换言之,该文化治理以生成“大器”制度为其基本特征。

事实上,2021年全国职业教育大会创造性地提出“技能型社会”的愿景,2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》将其法律化,这是生成“大器”制度的前提与基础。接下来的任务,一是生成“大器”培养制度。主要关涉职业教育与培训制度体系,尤其是在学历框架与职业资格框架之间建立适切的学分转换系统等。二是生成“大器”考核制度。主要关涉其选拔、评价等制度体系。尤其提升“大国工匠”应有的“认可度”等。三是生成“大器”管理制度。主要关涉就业创业、薪资待遇、社会声誉与职业吸引力等制度体系。

需要注意的是,生成“大器”制度的过程是复杂的,且因历史、认知惯性等原因,导致当下对于职业教育文化传统的误读仍会持存,另外其间尚存外来文化力量与未来不确定因素等的影响,故在其进程中,政府统筹进而形成职业文化治理的合力可谓关键之所在。

(四)凸显“大器”引领的职业教育文化效用

凸显“大器”引领,观照文化效用,同样是职业教育文化传统解释与正名的重要价值所在。

就当下而言,其主要表现于三个维度。一是“大器”引领的技术维度。以“大器”为参照,引领各业掌握按乃度程、镂月裁云之卓越技术等。二是“大器”引领的精神维度。以“大器”为示范,引领各业执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神。三是“大器”引领的社会维度。以“大器”为引领,在鼓励“中器”与“小器”等群体的成长中,“让每个人都有人生出彩的机会”是其重要精神内涵。

综上,通过解释与正名,析出“双螺旋”构型中“大器”这一本土职业教育文化传统之根脉,但该阐解只是一家之言,其可否与民国初年朱启钤编撰的《哲匠录》中“哲匠”及其他称谓共同构成对于职业教育文化传统的概括与审思[40],尚需进一步挖掘、辩证与时间检视。但比之更为重要的是,传承中华优秀传统文化背景下,将本土职业教育文化传统“问题化”,进而将其推向更加广泛的学术讨论空间,可谓更具意义。

参 考 文 献

[1]里雅各.论语译本[M].南京:江苏人民出版社,1993:186-187.

[2]李震.福柯谱系学视野中的身体问题[J].求是学刊,2005(2):44-50.

[3]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980:17.

[4]罗伯特·K·G·坦普尔.中国:发明的国度[M].陈养生,译.南昌:21世纪出版社,1995:32.

[5]翟海魂.发达国家职业技术教育历史演进[M].上海:上海教育出版社,2008:34.

[6]埃德蒙·金.别国的学校和我们的学校:今日比较教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2001:206.

[7]弗雷德里·克杰姆逊,三好将夫.全球化的文化[M].马丁,译.南京:南京大学出版社,2002:172.

[8]阿尔文·托夫勒.第三次浪潮[M].黄明坚,译.北京:中信出版社,2006:74.

[9]赵一凡.美国的历史文献[M].上海:生活读书新知三联书店,1989:137.

[10]许同莘.张文襄工年谱(卷一)[M].上海:商务印书馆,1946:6.

[11][12][13][14][15]乌尔里希贝克,等.自反性现代化——现代社会秩序中的政治、传统与美学[M].赵文书,译.北京:商务印书馆,2016:5.73.73.80.81.

[16]Cousin. Rapport sur I instruction, quoted in Brewer, Victor Cousin as Comparative Education[M].Columbia University, Teachers College Press, 1971:50.

[17]Sadler. The unrest in secondary education in Germany and elsewhere[M]//in Board of Education, Special Reports on Education Subjects,1902,9:162.

[18]王承绪.比较教育学史[M].北京:人民教育出版社,1999:130.

[19]布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:133-134.

[20][21][22]保罗·西利亚斯.复杂性与后现代主义[M].上海:上海科技教育出版社,2006:4.126.160.

[23]Sadler. How far can we learn anything of practical value from the study of foreign systems of education[J].Comparative Education Review, 1964(2).

[24]涂毅,王牧华.关于中小学减负政策实施的反思与改进——基于“剧场效应”的视角[J].教师教育学报,2020(1):70-77.

[25]商聚德.朱熹“格物致知”论析评[J].河北大学学报,1991(1):41.

[26]刘宝楠.论语正义[M].诸子集成:第一册.上海:上海书店出版社,1986:30.

[27][29]王大庆.“君子不器”辨析[J].北京师范大学学报(社会科学版)2007(2):134-138.

[28]金耀基.从传统到现代[M].北京:中国人民大学出版社,1998:13-14.

[30]范晔.后汉书(卷八十七)[M].北京:中华书局,1965:2901.

[31]梁启超.大师讲传统文化丛书:清代学术概论[M].成都 :四川人民出版社,2018:27.

[32]毛礼锐,沈冠群.中国教育通史(第一卷)[M].济南:山东教育出版社,2005:192.

[33]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:49.

[34][35]十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:83.2462.

[36]程树德.论语集释·为政上[M]北京:中华书局,1990:97.

[37]张岱年.中国哲学大纲[M].北京:中国社会科学出版社,1982:54,79-81.

[38]FINGARETTE H.Confucius——the Secular as Sacred[M].Happer Torchvooks, 1972:71-79.

[39]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983:57.

[40]朱启钤.哲匠录[J].中国营造学社丛刊,1932(1):123.

Explanation and Justification of Vocational Education Cultural Tradition in China

——The Concept of “Great Talents” and Its Contemporary Value

Hu Ming, Lu Baoli

Abstract" Under the background of inheriting the excellent traditional Chinese culture, the transmission of outstanding traditional Chinese vocational education culture has become a significant topic in the field of vocational education. Whenever the development of Chinese vocational education encounters difficulties, people tend to blame the cultural tradition of “a gentleman is not a utensil”, while overlooking the cultural orientation of “studying for the purpose of social practice and application”. This actually stems from the misreading of the cultural traditions of vocational education rather than an issue inherent in the traditions themselves. Hence, adopting the basic paradigm of genealogical studies and upholding the explanatory frameworks of post-traditional theory, nationalistic clues and complex fields, this analysis delves into the “double helix configuration” of the cultural concepts of “a gentleman is not a utensil” and “studying for the purpose of social practice and application”, uncovering the vocational education cultural roots that point to the cultivation of “great talents”. These roots clarify that the cultivation of “great talents” aims at fostering “Chinese-style” erudite craftsmen who possess both moral integrity, artistic proficiency, and versatility across various skills and disciplines. The contemporary value of “great talents” lies in its potential to serve as a new driving force for the cultural heritage, innovation, governance, and effectiveness of vocational education in China. By doing so, it can tap into new cultural self-confidence, fostering high-quality development in China’s vocational education.

Key words" excellent traditional Chinese culture; vocational education; cultural traditions; Hermeneutics; cultural “double helix”; the great talents

Author" Hu Ming, associate professor of Wuhu Vocational and Technical College(Wuhu 241000); Lu Baoli, professor of College of Educational Science of Anhui Normal University