“双减”背景下初中物理大单元作业设计实践

[摘 要]文章以“力与运动”大单元为例,探讨了“双减”背景下初中物理大单元作业的设计实践,具体指出可从悉境绎理、悉瓶探理、信技赋能三个层面进行实践探究,设计直观、有趣的作业,以降低学生的理解难度并培养学生的实践能力和探究能力。同时,完善评价机制,促进学生的全面发展。

[关键词]大单元作业;“双减”;初中物理;力与运动

[中图分类号] " "G633.7 " " " "[文献标识码] " "A " " " "[文章编号] " "1674-6058(2024)29-0047-03

随着我国教育改革的深化,“双减”政策应运而生,其旨在减轻学生过重的学业负担和校外培训负担[1],从而推进教育公平,提高教育质量,促进学生全面发展。在“双减”背景下,初中物理教师在作业设计上面临新挑战,即如何合理设计作业以助力“双减”政策落地。大单元作业设计作为一种新尝试,以大概念为核心,整合知识内容,构建综合性、实践性和探究性作业[2],有助于学生深入理解知识,提升问题解决能力。

本文以“力与运动”大单元为例,探讨“双减”背景下初中物理大单元作业设计的实践路径。

一、“力与运动”大单元整合缘由

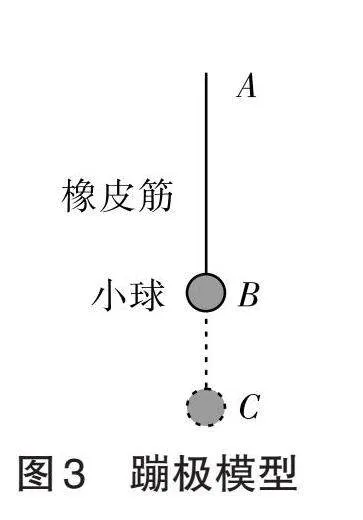

苏科版八年级物理教材中,“物体的运动”(第五章)、“力”(第八章)以及“力与运动”(第九章)内容相互关联、相互渗透。因此,教师可将它们整合为“力与运动”大单元进行教学设计。如图1所示,从“力与运动”大单元学习认知过程可知,大单元整合方式有助于打破知识点的孤立状态,使学生从整体角度理解物理现象与本质。深入学习“力与运动”大单元,学生能够更好地把握核心概念的内涵与外延,形成并发展物理观念。

二、“力与运动”大单元作业设计实践

(一)悉境绎理,生活作业启深思

结合学生熟悉的生活情境设计作业,可以引导学生深入思考物理概念与规律,加深学生对知识的理解。例如,结合教室纯净水桶搬运情境,设计作业:“为何有些学生在搬运纯净水桶时选择横放水桶并用脚踢?”这样的作业设计,有利于培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

具体分析,学生搬运纯净水桶的过程蕴含力学原理:力气大的男生可以单手拎起装满水的水桶,两个力气小的女生可以合力抬起装满水的水桶,体现了合力与分力效果相同;用脚踢水桶,使其向前滚动,体现了力改变物体的运动状态;当踢力撤去后水桶仍继续向前运动,说明水桶具有惯性;缺乏经验的学生,踢歪水桶,则提示了力的作用效果与力的作用点有关;横踢而非竖拖,说明相同条件下滚动摩擦小于滑动摩擦。

结合学生熟悉的生活情境设计作业,既能减轻学生的学习负担,又能增强学习的趣味性和实用性,符合“双减”政策要求。因此,在“双减”背景下,初中物理大单元作业设计引入生活实例,值得深入探究与实践。

(二)悉瓶探理,动手动脑再升华

物理是一门以观察和实验为基础的自然科学。物理教师应引导学生完成课内探究实验,挖掘生活素材,并鼓励学生进行课外物理实验[3],以深刻感受物理学的魅力。因此,设计初中物理大单元作业时,应注重探究性和实践性。具体来说,可设计开放性探究任务,让学生自主设计实验方案、收集分析数据、撰写实验报告等。这样的作业设计,有利于培养学生的探究精神和创新能力,契合“双减”教育理念和目标。

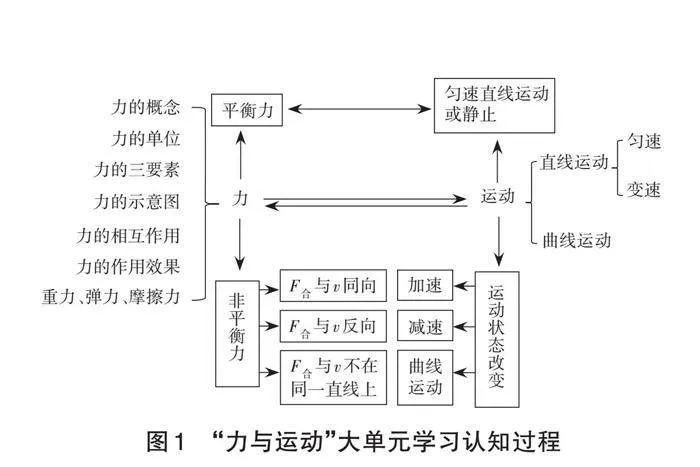

例如,矿泉水瓶是学生十分熟悉且可以用作实验器材的物品,教师可引导学生利用矿泉水瓶自行设计“力与运动”相关实验。在实验过程中,学生需准确使用实验器材,详细描述实验操作过程,仔细观察实验现象,并记录观察结果。最后,学生需根据实验结果得出结论。

学生成功利用矿泉水瓶完成多项物理实验,部分实验结果整理后见表1。

本作业设计之所以选择矿泉水瓶为主要实验器材,是因为其方便易得且与学生生活联系紧密[4]。此作业形式既具有趣味性又具有挑战性,能有效激发学生的学习兴趣与热情,使学生更加积极主动地参与学习,同时提高他们的动手动脑能力。

(三)信技赋能,“双减”作业展新姿

随着信息技术的飞速发展,作业的形式与内容实现了全面创新。信息技术为作业设计搭建了更为广阔的平台,提供了多元化工具,使作业突破了传统纸质形式的局限。“双减”背景下,初中物理作业的创新设计尤为重要,它直接关系到学生如何更有效地理解和应用物理知识。

在“力与运动”大单元中,教师可以依托信息技术设计多样化作业。比如设计这样的作业:水平放置、装有水的密闭玻璃管中有一个气泡,当玻璃管突然向左运动时(如图2),气泡将向哪个方向运动?

部分学生在理解玻璃管中气泡的运动状态时存在误区,他们仅关注气泡,却忽视了水的作用。对此,有的教师会从惯性角度进行解释:当玻璃管向左运动时,由于惯性,水会保持原来的状态,相对于玻璃管向右运动,从而将气泡挤向左边,导致气泡向左运动。还有教师从受力分析角度进行解释:玻璃管静止时,气泡受力平衡,保持静止;当玻璃管突然向左运动时,它会对水施加向左的力,使得右边的水推着左边的水向左运动,这时右边水对气泡向左的力大于左边水对气泡向右的力,因此气泡受到向左的合力,向左运动。然而,尽管教师如此解释,仍有学生难以真正理解。

对此,教师可以借助信息技术重新设计此作业,引导学生利用矿泉水瓶进行模拟实验。具体步骤为:先录制矿泉水瓶突然向左运动的视频,再利用视频的慢放功能,观察瓶中气泡的运动状态。这有利于学生分析惯性与质量的关系。此作业设计不仅直观展现了物理现象,还培养了学生的观察能力和实践能力。

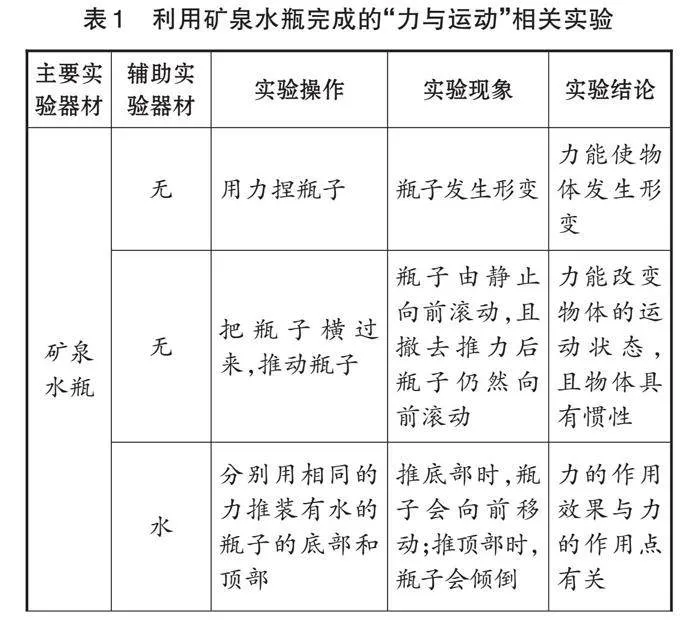

又如,蹦极类问题是“力与运动”大单元的学习难点。传统教学采用建构物理模型的方式,即以橡皮筋系小球作为模型(如图3):橡皮筋一端A固定,另一端系着小球。教师通常先与学生分析三个临界位置——小球下落点、橡皮筋刚拉直时小球所在位置B点以及小球下落的最低点C,再通过受力分析以及力与运动的关系推导小球的运动状态。然而,初中生物理建模能力有限,对于复杂运动中的加速和减速情况缺乏直观感受,难以理解相应的受力条件,因此难以正确地分析物体的运动过程。

如何帮助学生突破这个难点呢?可依托信息技术重新设计相应的作业。学生可用橡皮筋系小球模拟蹦极,拍摄实验视频,并利用Tracker软件等工具分析运动过程中的各种参数[5],进而探究小球各阶段的运动状态,再由小球的运动状态进一步分析得到各阶段弹力与重力之间的关系。此作业设计不仅能降低学生的理解难度,还能激发学生对物理规律的探索兴趣。

总之,信息技术的发展为教师提供了更多创新初中物理作业设计的机会和工具。教师应充分利用这些资源,设计更加有趣、直观和实践性强的作业,帮助学生更好地理解和应用物理知识。这种融入信息技术的作业设计符合“双减”政策要求,能为培养未来的物理人才提供支持。

三、完善评价机制,促进学生全面发展

随着作业形式的创新,评价方式与内容也需要进行相应的调整。对于大单元作业,教师应注重结果与过程,采用多元化评价方式,全面评估学生的作业完成质量、课堂参与度、小组合作情况、实验报告完成度等。下面主要对评价内容的完善进行分析。

作业完成质量:评价学生对知识的理解和掌握情况,如是否能够将所学知识应用于实际问题的解决。

课堂参与度:评价学生在课堂上的表现,如是否积极发言、参与讨论;能否提出有建设性的建议。

小组合作情况:评价学生在小组合作中的表现,如能否积极与同学交流、合作;小组内是否分工明确、协调有序。

实验报告完成度:评价学生设计的实验方案是否合理、可行,如实验数据是否准确、完整;实验结论是否正确、有条理。

多元化评价能够全面反映学生的学习情况和综合素质,促进学生全面发展,同时帮助教师了解学生的学习需求和问题,以及时调整教学策略,提升教学效果。

综上可知,在“双减”背景下,初中物理大单元作业设计对学生的全面发展至关重要。初中物理大单元作业应立足知识整合、实践应用、创新探究及信息技术运用,使作业更有趣、直观,能助力学生深入理解物理规律。此外,完善评价机制能更好地发挥评价的作用。本文旨在为相关教师提供参考,助力“双减”政策有效落地,推动初中物理教学创新。

[ " 参 " 考 " 文 " 献 " ]

[1] "宋光彬.“双减”政策下初中物理教学的转变与升级[J].中学课程辅导,2023(30):63-65.

[2] "骆波.大概念理念下的物理单元设计:以初中物理“力与运动”单元为例[J].江苏教育,2019(35):12-15.

[3] "徐岩峰.基于学科核心素养培育的初中物理单元作业设计:以“运动和力”单元为例[J].现代教学,2022(1/2):159-160.

[4] "李翔.初中物理体验式创新作业的指导[J].中学物理,2017(4):46-47.

[5] "葛兴烁,李强.Tracker软件在初中物理教学中的应用实例:以“蹦极过程中机械能及其转化”为例[J].物理通报,2021(3):111-113.

(责任编辑 黄春香)