基于科学思维的探究式教学

[摘 要]文章从有丝分裂教学现状出发,指出常规教学模式的不足之处,着重利用大量的感性材料,引导学生在图片排序和分类中跟随科学家的脚步,通过“观察推理→分类比较→交流合作→总结概念”探究有丝分裂的本质及特征,强化学生的探究体验,发展学生的科学思维,进而促进学生生物学学科核心素养的发展。

[关键词]科学思维;探究式教学;有丝分裂

[中图分类号] " "G633.91 " " " " " " " "[文献标识码] " "A " " " " " " " "[文章编号] " "1674-6058(2024)29-0083-04

“有丝分裂”是高中生物的教学难点之一。不少教师在教学这一知识点时常采用“概念介绍—各时期特点分析—口诀记忆—练习巩固—总结概念”的“总—分—总”教学模式。当然,也有一些别具一格的教法,如任小文老师的概念教学法,能够帮助学生将零散的知识整合成清晰且条理分明、相互之间具有有机联系的整体[1];王淑艳老师的建模教学法,让学生用纸片、塑料模拟有丝分裂的过程、染色体和核DNA,把抽象的、难以理解的内容形象化、直观化[2]。尽管这些教学方法有一定的教学效果,但在培养学生的科学发现情感和发展学生的抽象概括等科学思维能力方面还存在一些不足。

因此,笔者以细胞有丝分裂模式图的排序为载体,以观察、分类、讨论、概括为主要学习方法,突出学生的主体地位,激发学生的探究意识。同时,以“观察推理→分类比较→ 交流合作→总结概念”这一流程作为教学主线,围绕学生的逻辑思维动态生成过程开展教学活动,并取得了一定效果。基于科学思维的探究式教学旨在丰富科学思维的实践基础,为培养学生的科学素养提供新的思路。

一、科学思维与科学探究的关系

科学思维是一种建立在证据和逻辑推理基础上的思维方式,它具有明确的思维方向,拥有充分的思维依据,能够对事物或问题进行观察、比较、分析、综合、抽象与概括[3]。研究表明,当人们运用科学思维时,会体验到愉快、胜任感和成就感,且行为积极,耐挫力增强[4]。

发展学生的科学思维是生物学科教学育人的重要目标。科学思维和科学探究相辅相成,科学思维是科学探究的重要内涵,科学探究是科学思维的实证过程。目前,人们普遍认为探究式教学是在教师引导下,学生主动参与到发现问题、寻找答案的过程中,旨在培养学生解决问题能力的教学活动。这种教学方式强调学生要在探究过程中获取知识、发展技能、培养能力,特别是创新能力和思维能力。同时,重视生物科学史的学习,让学生了解科学家探索生命世界的历程,理解科学的本质,领悟科学研究的方法[5]。因此,在课堂上应给学生提供更多机会,让他们在探究中进行比较与分类、分析与综合、抽象与概括等,从而形成基于证据和逻辑的思维方式,提高其科学思维能力。

二、基于科学思维的探究式教学环节

(一)用图形排序模拟科学史,培养学生比较与分类的思维

高中学生具有较强的求知欲望,他们并不满足于教材中的事实性结论。因此,生物课堂中常常出现学生对某现象或某经典实验充满向往、欲罢不能的情形,学生渴望重复一些经典实验,或者通过实践对某抽象事物进行探究验证[6]。有丝分裂的发现历经六七十年之久(1841年至1913年)[7],让学生仅仅通过文本学习来掌握知识存在一定难度。因此,教师可以尝试让学生模拟科学家发现真理的历程,在探究中拓宽思维的深度,从而完成知识的主动学习。

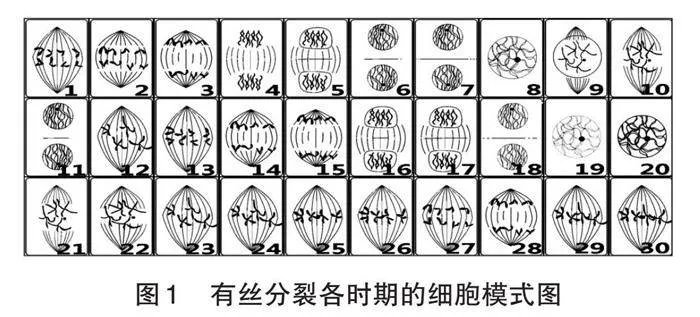

在教授有丝分裂的过程中,笔者提供30张有丝分裂各时期的细胞模式图(如图1),让学生感知有丝分裂过程的复杂性,体会科学研究一般过程,同时给予学生鼓励,激励他们去发现事物内部的逻辑顺序与科学真理之间的联系。

学生活动1:各小组按照所观察到的逻辑顺序对这些细胞模式图进行排序。

活动价值:通过让学生模拟科学家发现真理的历程,使他们的思维活跃起来,体验有丝分裂发现的一般思维过程。学生在快乐且紧张的探究中充分感受科学研究中思维的逻辑性、严谨性,并完成对细胞变化规律的学习。

在排序的过程中,学生往往会对那些规则或不规则的曲线产生兴趣。当他们问起“线条”的名字时,教师可以引导学生在教材中寻找到答案。

活动价值:教材知识是经过历史考验的科学结论,学生应学会根据自己的需要在教材中查找相关信息,从已有的逻辑思维跨入新知识的获取,进而完成知识的重构、顺应和内化。染色体的发现经历了被称为“微粒”“线形结构”的历史阶段[7]。因此,当学生提到“线条”时,他们实际上已经关注到染色体的变化这一概念。这一活动不仅提高了学生的自学能力、口头表达能力,还培养了他们的比较与分类的思维。

(二)在交流合作中互补认知,培养学生分析与综合的思维

细胞中染色体的变化是个动态的过程,而且发放的模式图数量较大,这会给学生带来一定的困扰。学生只有在教师的引导下判断其中的相似性和差异性,才可能得出正确的结果。

学生活动2:请排序用时较少的小组上台贴图展示成果。各组之间对不同的排序结果存在疑问时,可提出修正建议。

有的小组根据细胞颜色的深浅,由浓到淡再到浓的逻辑进行排序,得出的结果是20、8、19、9、22、10、21、12、23、24、29、30、25、26、13、1、27、2、14、28、3、15、4、16、5、17、11、6、18、7。有的小组观察更仔细,根据细胞内线条的粗细,由细到粗再到细的过程进行排序,得出的结果是前七的排序变成19、8、20、9、21、10、22,后面的排序与前一小组一致。

特别地,19和20两个模式图既有颜色深浅的差异,又有线条粗细的差异,学生比较容易出错。教师适时引导学生注意前后模式图线条之间的异同,让他们在对比中确定正确答案。经过讨论,在学生头脑中就有了细的“线条”是染色质,粗的“线条”是染色体的概念。学生原有思维中的“细线通过折叠变粗,粗线解开变细”被教材中的“高度螺旋化”和“解螺旋”所替代。学生以此为契机,归纳得出“在某一时期,染色质高度螺旋化形成染色体;在另一时期,染色体解螺旋变成染色质”。

活动价值:不同的排序体现不同的思维过程。学生之间的相互认同和质疑促进了他们对有丝分裂发生、发展的理性思考,加深了对知识的印象和理解,并在讨论中尽可能达成染色体规律性变化的科学事实,同时培养了分析和综合的思维。

(三)明确有丝分裂各时期的划分,培养学生的逻辑推理和证据收集能力

该环节是本节课的核心,教师的精准引导与学生的质疑、合作相结合,师生共同探索并提出解决问题的思路。在这一环节中,大多数学生将形态相似的模式图堆放成一组,然后观察染色体的变化——由散乱分布到集于中间再慢慢分开,最后细胞的数量增加,一个变成两个,每个细胞的染色体数目相同,并且与亲代的也相同。

学生活动3:在已经正确排序的有丝分裂模式图基础上,根据细胞的特征,尝试将有丝分裂划分为几个时期,并说明理由。

有的小组将有丝分裂划分为4个时期:19、8、20、9、21、10、22、12为没形成纺锤体时期;23、24、29、30、25为染色体分布在中央时期;26、13、1、27、2、14、28、3、15为染色体往两极运动时期;4、16、5、17、11、6、18、7为细胞中间出现隔层时期。但随后,有学生发现9之后已经出现了纺锤体,因此提出应分为5个时期,即19、8、20为无纺锤体时期,9、21、10、22、12为染色体分布不规律时期,其余的分段与原先一致。有些学生觉得这些时期的命名太长,希望有更简洁的叫法。尽管时期的命名有明显的主观性,但学生抓住了各时期相对容易区分和突出的特点来命名,抓住了问题的关键。

至此,学生已清楚地知道有丝分裂过程中出现的重要概念,如纺锤体,核膜、核仁的周期性出现和消失,染色体通过复制形成姐妹染色单体,染色体在复制和着丝粒断裂后平均移向两极从而实现遗传物质在亲代和子代间的一致性,由细胞板逐渐发育成细胞壁等。

活动价值:这一活动帮助学生建立了由观察现象到总结规律的思维意识,使他们认识到规律是在对事实进行一定思维加工后形成的。依据学生现有的逻辑思维和对有丝分裂模式图的正确排序,他们更深入地解决了划分有丝分裂各时期的问题。这不但增强了学生的胜任感和成就感,还培养了学生的逻辑推理和证据收集能力。

(四)化解学生的生成性问题,培养其抽象与概括的思维

叶澜教授提出,教学应是一个开放性的动态生成过程,教学过程应通过师生对话与合作来推进。探究式教学不仅关注学生的动手探究能力,更关注学生的思维形成过程,以不断生成的问题驱动学生学习动机的持续发生。

在排序和划分时期的过程中,学生难免会产生一些疑问,如“这种分裂为什么不叫‘二分裂’”“哪种行为保持了亲代和子代细胞的染色体数目不变”等。教师可以把这些问题写在黑板上,期待学生的回答。

对于4、16、5、17、11、6、18、7这一时期,有学生提出了“中间的隔层越来越长”这一说法,马上有学生将“中间的隔层”纠正为“细胞板”或“细胞壁”。这体现了学生思维的碰撞。到底哪种说法正确?有学生指出两种说法都正确,但要看所处的时期。这一讨论水到渠成地引出了相关核心概念。

学生活动4:排序和划分时期之后,请学生根据观察到的过程和特点,自主概括有丝分裂的概念。

活动价值:这一活动不仅让学生获得了科学知识,还促使他们反思研究方法、过程和结论。教师的积极引导,让学生更加明白“丝”的含义,以及“丝”连着的结构和结构发生的动态持续过程。这一过程在学生的头脑中留下了较为深刻的印象,帮助他们触类旁通,形成处理细胞有丝分裂问题的学习能力和科学思维。

三、探究式教学的优势与注意事项

综上,探究式教学强调学生的主体地位和主动性,鼓励他们在教师的指导下自觉地、主动地探索,并掌握认识和解决问题的方法和步骤。通过这种方式,学生能够深入研究客观事物的属性,发现事物发展的起因和事物内部的联系,进而从中找出规律,形成概念,建立自己的认知模型和学习方法架构。在采用探究式教学的过程中,应注意以下几个方面的问题:

1.适宜性问题。并非所有的教学内容都适合采用探究式教学,如过于简单或过于复杂的内容往往不适合采用探究式教学。教师应根据教学内容的特点和学生的实际情况,选择适合探究的主题。在本教学中,将有丝分裂的发现过程按学生的认知规律来开展探究式教学,是非常合适的。

2.学生自主性问题。虽然探究式教学强调学生的自主性,但这并不意味着教师可以完全放手不管。教师需要时刻关注学生的探究过程,确保学生不偏离主题,同时给予必要的指导和帮助。为此,教师需要为学生创造一个安全、开放、支持性的学习环境,鼓励学生大胆尝试和表达。在本教学中,学生在教师的引导下学习自主性非常高,他们反复推敲、验证有丝分裂的过程,从而促进了课堂的高效进行。

3.评价与反馈问题。探究式教学需要一套完善的评价和反馈机制。教师应及时对学生的探究成果进行评价和反馈,以便学生了解自己的学习进展和需要改进的地方。同时,评价应注重过程而非结果,鼓励学生积极参与和勇于尝试。在本教学中,教师积极引导学生思考,并在学生思维链出现矛盾时,引导他们将教材文本信息及教师提供的可视化信息进行转化,最终实现融合。

4.时间管理问题。探究式教学往往需要更多的时间来展开。因此,教师需要合理安排教学时间,确保学生有足够的时间进行探究和讨论。同时,教师也需要控制教学进度,确保教学目标的达成。在本教学中,教师根据细胞增殖大概念,安排两个课时探究有丝分裂的过程及物质变化,取得了明显的教学效果。

四、教学反思

这是一节以学生为主体的教学实践课,课程从学生原有知识出发,并分发大量有丝分裂各时期的细胞模式图等感性材料,让学生通过拼图、分组讨论、成果展示等方式,抽象概括出有丝分裂的特点。学生在动手探究的过程中展示了自身的逻辑思维方式。例如,有些学生根据“线条”的粗细分组,有些学生则根据细胞的数量变化过程分组等。通过引导学生沿着有丝分裂的科学史进行归纳总结,使学生形成了对有丝分裂各时期染色体形态和数目变化以及有丝分裂的概念的认识,实现了由感性认识到理性认识的转变。

当然,教师在其中也扮演着重要角色。教师不能让学生放任自流,不能单纯为了拼图而拼图,而是要引导学生带着发现问题的眼光去探究,去对比发现不符合逻辑的排列方式、分组方式以及命名方式,去伪存真,以实现探究的目的,同时保证课堂的高效顺利进行。

[ " 参 " 考 " 文 " 献 " ]

[1] "任小文.从“有丝分裂”的课例谈如何围绕核心概念组织教学[J].生物学教学,2013,38(10):17-18.

[2] "王淑艳.有丝分裂第一课时教学设计[J].学周刊,2015(31):98-99.

[3] "吴成军.基于生物学核心素养的高考命题研究[J].中国考试,2016(10):25-31.

[4] "罗晓珍.青少年理性思维的培养[J].哈尔滨职业技术学院学报,2005(4):41-42.

[5] "尹惠芳.对新课程高中生物探究式教学的几点思考[J].教育实践与研究(B),2010(8):30-31.

[6] "郁恺.体验:探究式生物教学的预设与生成[J].现代教育科学,2011(8):142-143.

[7] "任衍钢,宋玉奇.有丝分裂是怎样发现的[J].生物学通报,2007(3):61.

(责任编辑 罗 艳)