我国省域中等职业教育综合发展水平差异比较、均衡水平与协调性分析

作者简介

李德显(1966- ),男,辽宁师范大学教育学部教授,博士生导师,教育学博士,研究方向:教育社会学,教育基本理论(大连,116029);史晓谭(1999- ),男,辽宁师范大学教育学部博士研究生,研究方向:教育社会学,道德教育

基金项目

2022年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国普通高中教育发展指数构建及区域差异研究”(22YJA880040),主持人:孟丽菊;2024年度辽宁省教育厅高校基本科研一般项目“辽宁省职业教育高质量发展指数构建及优化策略研究”(20240068),主持人:李德显

摘 要 中等职业教育高质量发展是推动我国建立现代职业教育体系的重要基础。以2021年我国31个省(区、市)教育宏观统计数据为基础,构建由入学机会、发展规模、教育质量、经费投入、办学条件5个一级指标构成的中等职业教育综合发展水平评价指标体系,采用PLS结构方程模型的方法对我国中职教育综合发展水平进行测评。研究结论如下:我国中等职业教育综合发展水平存在着贡献率差异与相关性差异的内部结构不均衡性;我国中等职业教育综合发展水平省域间差异较大,综合水平普遍不高,“金字塔”式结构特征明显;除北京、天津和吉林外,我国各省市中等职业教育均具有非均衡发展特征,且我国省域中等职业教育发展内外协调性较差。为提高我国中等职业教育发展水平,可以采取以下策略:因地制宜控制中等职业教育发展规模,加强教育质量内涵建设;非均衡发展省份补齐自身短板,促进中等职业教育优质协调发展;完善中等职业教育投入支撑体制,为中职教育发展提供坚实保障。

关键词 中等职业教育;综合发展水平;指标体系;均衡水平;协调程度

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)21-0058-10

近年来,随着完善国民教育体系步伐的持续推进以及经济社会转型对高技术技能人才需求的不断加大,国家对职业教育的重视程度逐步加深。2022年5月1日,新修订的《中华人民共和国职业教育法》正式施行,明确提出职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。中等职业教育作为构建中国特色职业教育体系的重要组成部分,主要面向初高中毕业生开展基础性的知识、技术和技能教育,为社会输送初、中级技术人员及技术工人,在促进教育公平、稳定社会发展、阻断代际贫困等方面发挥重要作用。目前,我国中等职业教育主要由普通中专、成人中专、职业高中与技工学校实施,2021年,全国共设置中等职业学校7294所(不含技工学校),招生488.99万人,在校生1311.81万人,分别占高中阶段教育招生总数和在校生总数的35.08%、33.49%[1],中等职业教育已成为我国普及高中阶段教育、提高劳动人口素质与构建“技能型社会”的重要基础。深入研究我国中职教育的整体发展状况以及省域间的差异特征、均衡协调程度,有利于国家和各省份相关部门全面了解当前中职教育的发展状况,准确定位各地区中职教育发展的优劣势,对于提高决策的针对性、科学性与合理性,优化高中阶段教育结构,促进各省份中等职业教育协调发展,进而推动我国现代职业教育体系建设与高质量发展具有重要意义。

一、指标体系的构建与模型的建立

(一)指标体系的构建

中等职业教育作为我国在高中阶段实施的区别于普通教育的一种重要教育类型,兼具中等性与职业性的双重属性,对其综合发展水平的评价必须充分考虑其发展特殊性,进而将多种教育指标加以系统整合,方能较为准确客观地反映中等职业教育发展状况。

目前,国内已有学者对中等职业教育综合发展水平进行评价指标体系或发展指数的构建。陈嵩[2]从政府宏观调控、资源现状、服务水平三个方面进行综合评价,具体包括结构协调、发展规模、拥有资源、财政投入和资源质量5个指标。朱德全[3]构建了由入学机会、基础条件、核心发展、保障支撑和培养成效5个一级指标构成的职业教育均衡测度指标体系,并采用因子分析法和层次分析法分别对一级指标进行分解和确定各指标的权重与系数。安蓉等人[4]从教育的结构、投入、条件与质量4个方面构建了中等职业教育综合发展评价指标体系。林克松[5]则从结构协调、经费收支、教学条件、师资力量、培养成效5个二级指标共12个三级指标进行构建,同时借鉴“人类发展指数(HDI)”“全球竞争力指数(GCI)”等知名指数指标赋权及国内经验的做法,对所有指标采用等权法进行线性分配,但该指标体系忽略了办学规模以及生均图书量等重要指标。杨丽雪等人[6]补充了这一缺憾,采用熵权法建构了由办学规模、师资力量、教学条件、经费投入与培养成效5个维度构成的中等职业教育发展水平指标体系,但该体系同时又忽略了教育机会、普职结构等对评价区域中职教育发展水平极具特殊与重要意义的指标内容。

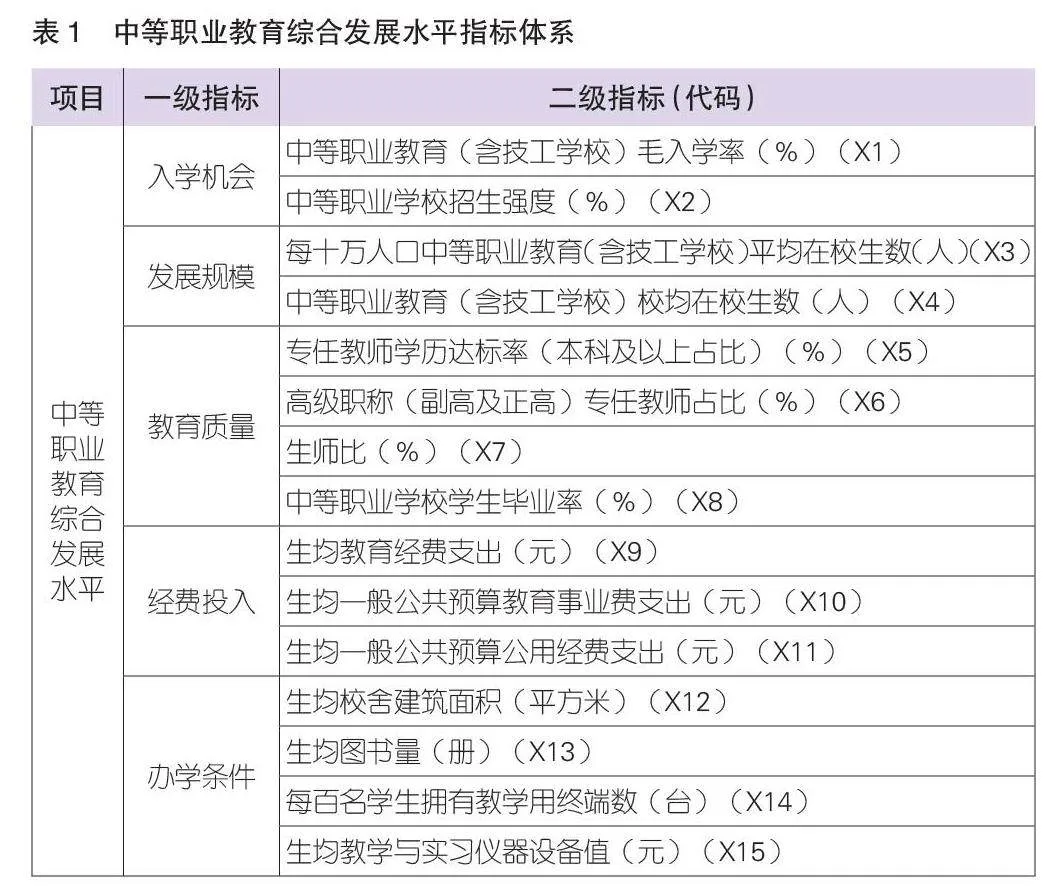

综合来看,国内学界大多注重采用具有综合性的教育发展指标或发展指数来对地区中等职业教育发展水平进行测度与比较,并且在维度或具体指标的涉及内容上已初步形成共识,出于研究目的或方法等因素使得各学者间的指标体系构建方式略有差异。本研究遵循指标体系设计科学性、系统性、代表性、可行性的原则,借鉴已有的指标体系,结合我国中等职业教育发展的实际状况,构建了一个由入学机会、发展规模、教育质量、经费投入、办学条件5个一级指标和15个二级指标组成的指标体系,见表1。需要说明的是,中等职业学校招生强度指的是以满足高中阶段教育招生的适龄人口(15~17岁)为基数的中职招生比例,内涵包括学历教育与非学历教育两个部分,能够较大程度反映区域中职教育发展的入学机会指数。此外,本研究在最初构建指标体系时设有普职结构指标,然而实际在对其进行模型检验时,发现该指标在综合水平潜变量载重负荷值及显著性方面均未达到要求,即表明普职结构在本研究中不能成为测评中职教育综合发展水平的子维度(可以理解为出于本研究方法的特殊性,默认普职结构反映的是高中阶段教育结构的协调程度而非评价中职教育内部的质量水平问题),故在最终指标体系呈现上将其剔除。

(二)研究数据、方法与工具选择

本研究所采用的数据均来自官方正式发布。其中,教育事业发展数据主要来自《中国教育统计年鉴2021》《中国统计年鉴2022》,技工学校数据来自《中国劳动统计年鉴2021》,经费数据来自《2021年全国教育经费执行情况统计表》,人口数据则来自《中国人口普查年鉴2020》。由于本研究采用除港澳台外的我国其他31个省(区、市)的截面数据进行横向比较,样本量较小,不符合协方差结构模型(CSM)样本量最少不低于200个的要求。因此,本研究选择对样本数目要求较低(30—100)且对数据分布形态无特殊要求的偏最小二乘法(partial least squares,PLS)作为研究方法。另外,由于PLS方法可以有效地克服观测变量间的共线性问题,能够去除对回归无益噪声的影响,可以使模型具有更好的鲁棒性[7]。并且该方法采用一系列一元或多元线性回归的迭代求解[8],能够同时处理反映型指标和形成型指标结构,其在小样本数据的综合评价研究中具有良好的应用效果[9]。据此,本研究采用软件SPSS27.0和Smart PLS4.0对数据进行处理与分析。

(三)PLS结构方程模型的建立

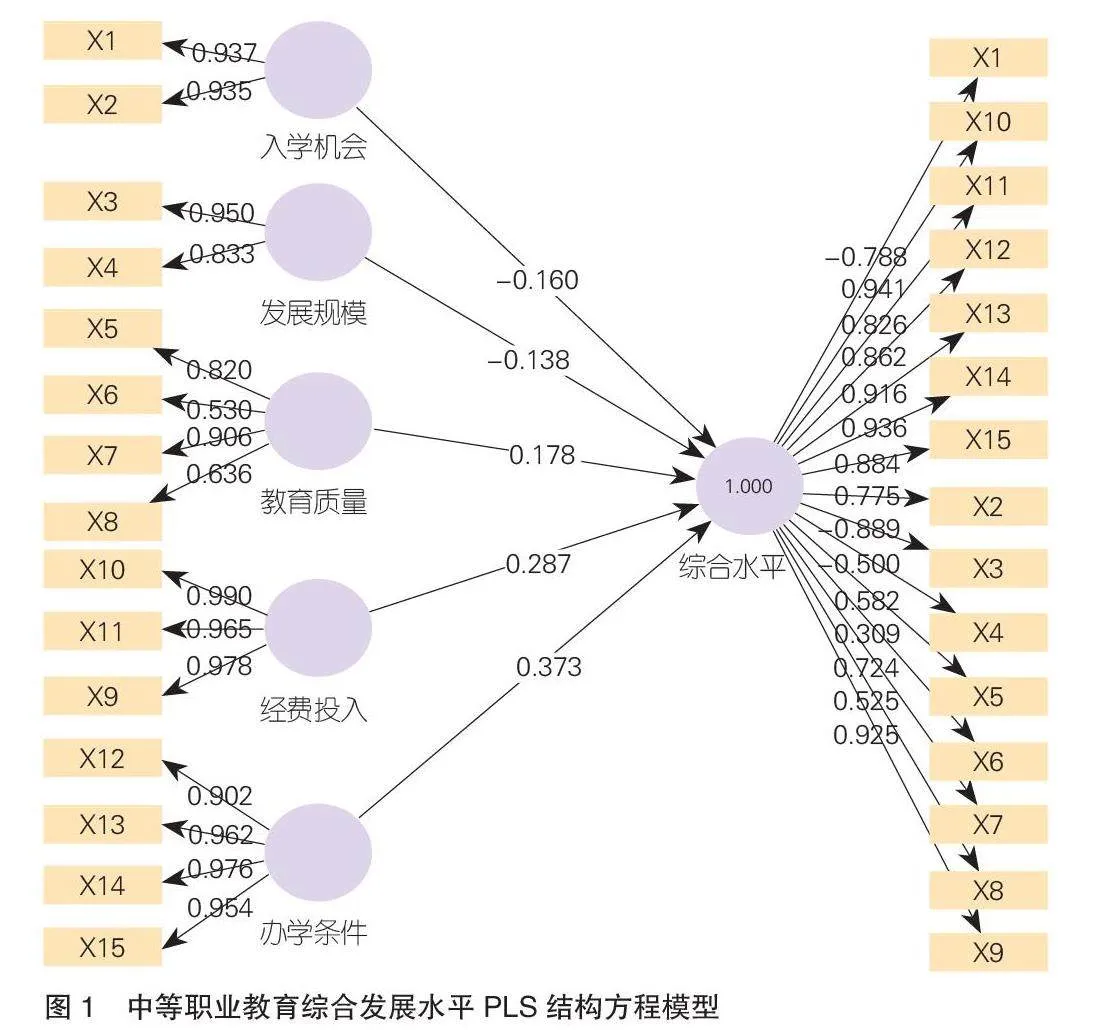

基于上述所构建的指标体系,选择使用SPSS27.0软件对5个一级指标的二级指标分别进行单一维度检验。检验结果显示,各维度的第一主成分特征值均大于1,第二主成分特征值均小于1,也就是说各维度均通过了该项检验。使用Smart PLS4.0软件,采用PLS算法和反映型测量模型,建立我国中等职业教育综合发展水平PLS结构方程模型,见图1。模型中除了评价项“综合水平”这一潜变量外,其余5个潜变量分别代表5个一级指标。15个二级指标用x1-x15表示。这里需要说明的是,在运行模型之前所输入的数据是来源于现实的实际数据,但在采用PLS算法时,软件默认将原始数据先进行标准化,所以软件所输出的结果均为标准化结果。如无特别说明,以下均采用标准化结果进行分析。

由图1可以得到入学机会等5个潜变量对综合水平潜变量的标准化路径系数。其中对中等职业教育综合发展水平贡献最大的是办学条件,标准化路径系数为0.373。经费投入与教育质量潜变量贡献率排名第二、三位,路径系数分别为0.287和0.178。入学机会潜变量对综合水平的贡献排在第四位,其标准化路径系数为-0.160,这里的负号代表入学机会与综合水平之间呈负相关关系,而值0.160代表入学机会对综合水平贡献的大小。发展规模潜变量对综合水平的贡献最小为-0.138,排在第五位,同样与综合水平之间呈负相关。然而实际上模型得出的入学机会与发展规模两个潜变量对综合水平呈现出的负相关关系与研究最初假设正好相反。这在一定程度上可以解释为入学机会越少,出于主客观因素选择中等职业教育进行学习的个体数量就越少;而发展规模越小,意味着中职教育在校生数就越少,这都会使得现存的中职学生人均资源占有量越高,进而越有利于提高教师教学质量以及学生培养质量,也就越有利于中职教育综合发展水平的提高。此外,综合水平对入学机会等5个潜变量的多元回归方程测度系数的平方值为1.000,说明综合水平对这5个潜变量概括程度相当高,这5个潜变量对综合水平潜变量的解释力足够强。

(四)PLS结构方程模型的检验

1.拟合指标与信效度检验

从表2综合水平的R2值来看,模型中的各潜变量对综合水平的解释能力强,解释比例达到100%。此外,PLS结构方程模型的信度指标主要有合成信度CR和rho_A,要求其值均>0.7,由表2可知各潜变量值均满足此要求,说明模型具有良好的信度。同时,评价模型效度主要是通过平均抽取变异量(AVE)来反映其聚合效度,要求其值>0.5,各潜变量值均达到该适配标准。以上数据表明,模型整体拟合效果好,内部关系的解释功效较强,估计效果可以接受,信度佳。

2.Bootstrapping检验

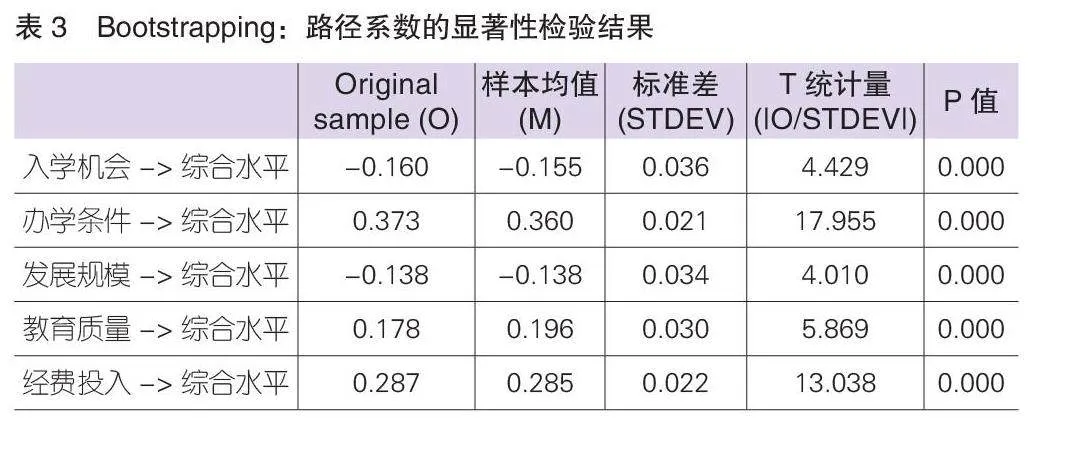

利用Bootstrapping方法计算各路径系数的T统计量,检验路径系数估计的显著性水平(双尾检验)。如果2.58>T>1.96,则路径系数估计在0.05水平上显著。如果3.29>T>2.58,则路径系数估计在0.01水平上显著。如果T大于3.29,则路径系数在0.001水平上显著。表3给出了Bootstrapping检验中结构方程模型的T统计量,数据显示全部路径系数均具有较高的T统计量,说明各路径系数通过了相应显著性水平的检验。这也进一步说明了经过5000次样本重复抽样,模型结构的稳定性非常好。

3.模型外部权重及与其潜变量的相关系数

表4给出了各显变量指标与相应潜变量的相关程度,一般情况下,指标与潜变量之间相关程度越高,说明潜变量越能更好地概括指标所包含的信息。由表4潜变量综合水平及其指标可见,除X4(中等职业教育校均在校生数)、X5(专任教师学历达标率)、X6(高级职称专任教师占比)、X8(中等职业学校学生毕业率)四个指标相关系数在0.5左右外,其余11个指标的相关系数均高于0.7,说明模型较好地综合反映了观测指标的基本信息。

二、省域间中等职业教育综合发展水平的比较分析

(一)省域间中等职业教育各指标发展水平的差异比较

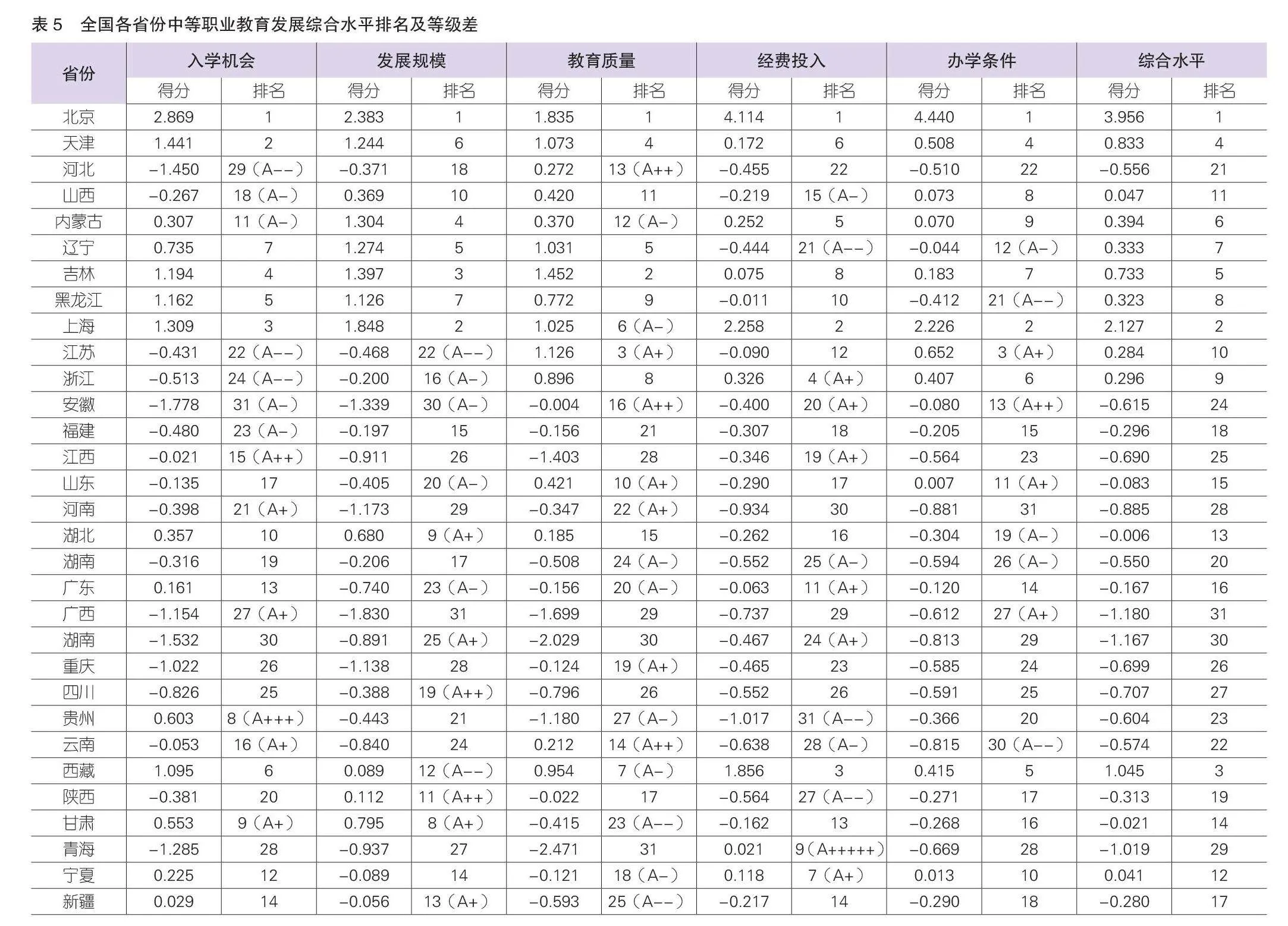

基于PLS结构方程模型运算后的输出数据,即各潜变量的得分情况,对我国31个省(区、市)中等职业教育综合发展水平进行比较与分析。其中入学机会与发展规模两个潜变量与综合水平之间呈负相关关系,按照Tenenhaus[10]的建议,可以将单独负相关指标的符号改变,由此得到各省份中等职业教育发展的综合水平得分和排名情况,见表5。

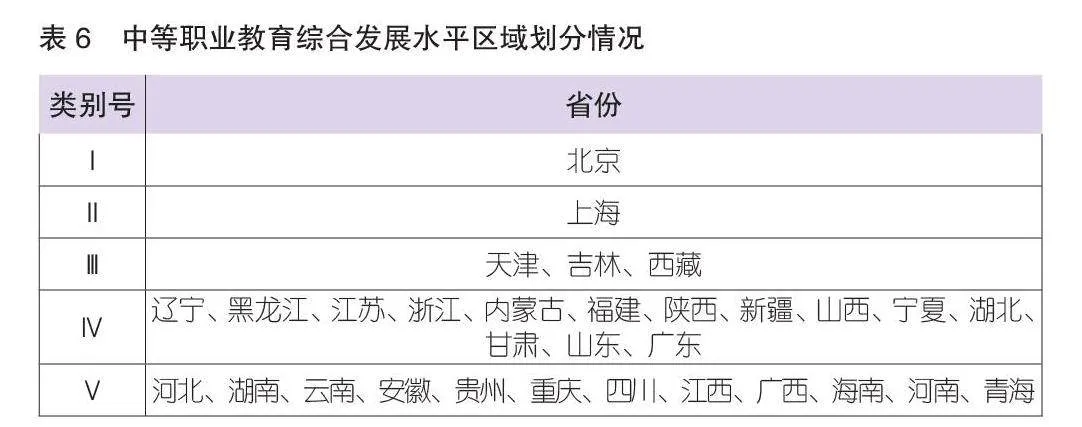

从中等职业教育发展的综合水平排名来看,北京、上海和西藏分别排名全国前三位,得分都在1.000以上,说明这三个地区中等职业教育综合发展水平处于全国领先地位。天津、吉林、内蒙古、辽宁、黑龙江、浙江和江苏7个省的得分在0.833~0.284之间,排名分列第4至第10位,中等职业教育的综合发展水平相对靠前,处于全国排名的前十位。而山西、宁夏、湖北、甘肃、山东、广东、新疆、福建、陕西、湖南、河北和云南得分在0.047~-0.574之间,排名分列全国第11至第22位,处于全国中游水平。贵州、安徽、江西、重庆、四川、河南、青海、海南、广西得分在-0.604~-1.180之间,排名位于全国后9位,处于全国下游水平。从中等职业教育5个单一维度的发展水平来看,在入学机会维度上排名全国前6位的分别是北京、天津、上海、吉林、黑龙江和西藏,其得分均在1.000以上,处于领先地位。因为入学机会与综合水平之间呈负相关关系,这表明该6个地区入学机会指标值要比其他省份小,即中等职业教育毛入学率和中等职业学校招生强度最低。在发展规模维度上,北京、上海、吉林、内蒙古、辽宁、天津和黑龙江排名全国前7位,得分均在1.000以上,处于明显领先地位。同样,发展规模与综合水平之间也呈负相关关系,说明这7个省份发展规模指标值比全国其他省份值小,即每十万人口中等职业教育平均在校生数和中等职业教育校均在校生数最少。在教育质量维度上,北京、吉林、江苏、天津、辽宁和上海排名全国前6位,得分均在1.000以上,处于明显领先地位。在经费投入维度上,北京、上海、西藏排在全国前3位,得分在1.000以上,处于明显领先地位。在办学条件维度上,北京和上海以得分4.440和2.226高居全国排名前两位,同样处于全国领先地位。

(二)我国中等职业教育综合发展水平层次划分

为进一步探究我国省域间中等职业教育的发展现状,选择采用SPSS27.0软件中的快速样本聚类的方法,以“综合水平”得分值作为分类对象,采用Q型聚类分析,距离测度方法为欧氏距离平方,分析变量为“综合水平”,对我国31个省(区、市)综合发展水平值进行聚类。根据各省中等职业教育综合发展水平的接近程度进行分类,可分为五大类,分别定义为中等职业教育发达地区、较发达地区、优秀地区、一般地区和落后地区,见表6。

北京因聚类距离最远,被归为第Ⅰ类。北京作为我国的首都,是全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,有着全国其他大城市无可比拟的教育发展优势。其中等职业教育综合发展水平以得分值3.956高居全国首位,领先排名第二位的上海也有着1.829的较大分差。同时,北京在入学机会、发展规模、教育质量、经费投入、办学条件五个发展指标中均排名全国第一。所以北京被归为我国中等职业教育发达地区。

上海被归为第Ⅱ类,与北京类似,其教育发展水平与城市的独特发展地位密不可分。上海作为全国乃至世界具有影响力的经济、金融、贸易中心,拥有雄厚的社会经济基础和优越教育发展环境。在五个发展指标中,包括入学机会、发展规模、经费投入、办学条件在内的四个指标都位于全国前三位,综合水平排名全国第二。因此上海被归为中等职业教育较发达地区。

天津、吉林、西藏三个省份被归为第Ⅲ类,其入学机会得分值在1.095~1.441之间,发展规模得分值在0.089~1.397之间,教育质量得分值在0.954~1.452之间,经费投入在0.075~1.856之间,办学条件得分值在0.183~0.508之间,总得分在0.733~1.045之间,综合排名全国第3-5名。明显看出这三个省份各项指标值均大于全国均值(0.000),虽然具有自身发展劣势,但整体优势发展地位仍位于全国前列,属于中等职业教育综合发展水平优秀地区。

处于第Ⅳ类的省份包括辽宁、黑龙江、江苏、浙江、内蒙古、福建、陕西、新疆、山西、宁夏、湖北、甘肃、山东、广东。其入学机会得分值在-0.513~1.162之间,发展规模得分值在-0.74~1.304之间,教育质量得分值在-0.593~1.126之间,经费投入得分值在-0.564~0.326之间,办学条件得分值在-0.412~0.652之间,综合水平得分在-0.313~0.394之间,排名位于全国第6-19名。该类省份的五项指标发展不均衡,既有优势又有劣势,如黑龙江、辽宁、甘肃、湖北、新疆的办学条件得分均为负值,但是其入学机会得分均为正值,这说明相较于入学机会水平,这些地区在办学条件上还处于弱势地位。因此上述省份可被划为中等职业教育一般地区。

其余12个省区被归于第Ⅴ类,包括河北、湖南、云南、安徽、贵州、重庆、四川、江西、广西、海南、河南、青海。这些地区中除河北和云南的教育质量得分以及贵州的入学机会得分为正值外,其余省份的五项指标得分均小于全国均值(0.000),为负值,表明这些地区各指标发展水平基本都处于弱势地位。同时综合水平得分位于-1.18~-0.55之间,整体排名全国第20-31名之间,处于全国31个省份排名的后1/3位置,所以将其划分为中等职业教育落后地区。

三、省域中等职业教育均衡水平与发展协调性分析

(一)省域中等职业教育均衡水平分析

教育均衡是依据教育公平思想与教育平等原则在教育活动中体现出的一种实然状态。本研究依据李德显等人[11]提出的我国省域高等教育均衡水平的划分标准,构建我国中等职业教育均衡水平划分标准,并据此对我国中等职业教育均衡水平进行划分。具体而言,采用各省份中等职业教育综合发展水平中的各一级指标排名与其综合发展水平之间的排名差结果进行分析,当两者差值为0时,表明该一级指标相对于综合水平指标的发展水平是静止的,体现的是绝对的平衡。但在现实发展过程中,将不同的事物进行比较,几乎不存在绝对均衡的发展状态,因此,本研究将各一级指标排名与综合发展水平排名之间的差值结果划定不同的取值范围,当差值处于零点左右的一定区间时,表示各一级指标的发展水平相对于中职教育综合发展水平是均衡的;当差值处于均衡区间以外的稍远区间时,表示各一级指标的发展水平相对于中职教育综合发展水平是次均衡的;当差值处于次均衡区间以外的稍远区间时,表示各一级指标的发展水平相对于中职教育综合发展水平是欠均衡的;当差值处于欠均衡区间以外时,表示各一级指标的发展水平相对于中职教育综合发展水平是不均衡的。各省(区、市)的各一级指标排名与综合发展水平排名的差值绝对值可以表示出一级指标水平相对于中职教育综合发展水平的最大偏离程度。将最大偏离程度≤3的省份划分为中等职业教育综合发展水平均衡省份,最大偏离程度为4、5的划为次均衡省份,6≤最大偏离程度≤10的划为欠均衡省份,最大偏离程度≥11的划为不均衡省份,在本研究中,除均衡省份外的其他省份均归为非均衡省份。各区域类型及构成如表7所示。

具体而言,属于中等职业教育综合发展水平发达层次的北京以及优秀层次的天津和吉林其各项一级指标发展均衡,均衡水平位于全国前三位,属于中等职业教育发展均衡省份。次均衡省份包括属于Ⅱ类中等职业教育综合发展水平较发达层次的上海、Ⅳ类一般层次的福建和山东以及Ⅴ类落后层次的广西。而属于Ⅲ类中等职业教育综合发展水平优秀的西藏,绝大部分Ⅳ类综合发展水平一般省份以及Ⅴ类综合发展水平落后的省份,它们都在不同程度上呈现了欠均衡以及不均衡发展的状态。其中值得一提的是属于不均衡省份的辽宁、江苏与浙江,该三个省份均属于中等职业教育综合发展水平一般层次,辽宁的入学机会、发展规模与教育质量三指标处于均衡发展且实力位于全国前列,但经费投入水平远落后于综合发展水平致使其成为中等职业教育不均衡省份。同样,江苏与浙江在教育质量、经费投入以及办学条件三指标均处于均衡发展且水平较高的基础上,入学机会与发展规模水平远落后其综合发展水平直接导致这两省份进入中等职业教育不均衡地区队列。由此可见,某一或几项一级指标发展水平较高并不能完全体现一地区的中等职业教育真实发展水平,只有各项指标均衡发展且同时处于较高水平状态,中等职业教育的优势发展地位才能得以体现。

(二)省域中等职业教育发展的内部协调分析

协调发展是指为实现系统发展总目标,内部子系统或构成要素之间相互合作与促进、相互内嵌与耦合的均衡状态[12]。基于当前我国省域中等职业教育发展的非均衡性特点,明确各省份中等职业教育内部的协调发展程度尤为必要。本研究借助各省在入学机会等5个指标的排名与中等职业教育综合发展水平之间的排名差结果进行等级差处理,标准为4的倍数,这种方法在我国继续教育综合发展水平研究中得到了良好应用[13]。各维度排名与综合水平排名之间的等级差为4的1倍时用“A+/A-”表示,等级差为2倍时用“A++/A--”表示,以此类推。其中,“A+”表示该项指标的排名高于本省的综合水平排名,“A-”表示该项指标的排名低于本省的综合水平排名。

由表5可以得出,相对于自身综合水平排名,在入学机会维度上处于劣势的主要有河北(A--)、山西(A-)、内蒙古(A-)、江苏(A---)、浙江(A---)、安徽(A-)和福建(A-),因此今后适当减小中等职业教育招生强度是这些省份应着重考虑的发展方向。而江西(A++)、河南(A+)、广西(A+)、贵州(A+++)、云南(A+)和甘肃(A+)这些省份与自身综合发展水平排名相比,在入学机会维度上处于优势。相对于自身综合水平排名,在发展规模维度上处于劣势的主要有江苏(A---)、浙江(A-)、安徽(A-)、山东(A-)、广东(A-)和西藏(A--),因此降低发展规模尤其是降低在校生数量和适当增加中职学校数量是这些省份未来应关注的重点。而湖北(A+)、海南(A+)、四川(A++)、陕西(A++)、甘肃(A+)和新疆(A+)这些省份与自身综合发展水平相比,在发展规模维度上处于优势。相对于自身综合水平排名,在教育质量维度上处于劣势的主要有内蒙古(A-)、上海(A-)、湖南(A-)、广东(A-)、贵州(A-)、西藏(A-)、甘肃(A--)、宁夏(A-)和新疆(A--),因此提高教育质量主要包括提高专任教师学历达标率(尤其是研究生教师所占比例)、提高高级职称专任教师占比、降低生师比以及提升中职学生毕业率是这些省份与自身其他四个维度相比的当务之急。而河北(A++)、江苏(A+)、安徽(A++)、山东(A+)、河南(A+)、重庆(A+)和云南(A++)这些省份与自身综合发展水平相比,在教育质量维度上处于优势。相对于自身综合水平排名,在经费投入维度上处于劣势的主要有山西(A-)、辽宁(A---)、湖南(A-)、贵州(A--)、云南(A-)和陕西(A--),因此今后加大经费投入主要包括生均公共预算教育事业费和生均公共预算公用经费是这些省份的重点。而浙江(A+)、安徽(A+)、江西(A+)、广东(A+)、海南(A+)、青海(A+++++)和宁夏(A+)这些省份与自身综合发展水平相比,在经费投入维度上处于优势。相对于自身综合水平排名,在办学条件维度上处于劣势的主要有辽宁(A-)、黑龙江(A---)、湖南(A-)、湖北(A-)和云南(A--),因此今后提升办学条件主要包括提高生均校舍建筑面积和生均图书量、提高教学用终端数和生均教学与实习仪器设备值是这些省份需要重点关注的方面。而江苏(A+)、安徽(A++)、山东(A+)和广西(A+)这些省份与自身综合发展水平排名相比,在办学条件维度上处于优势。

(三)省域中等职业教育发展的外部协调分析

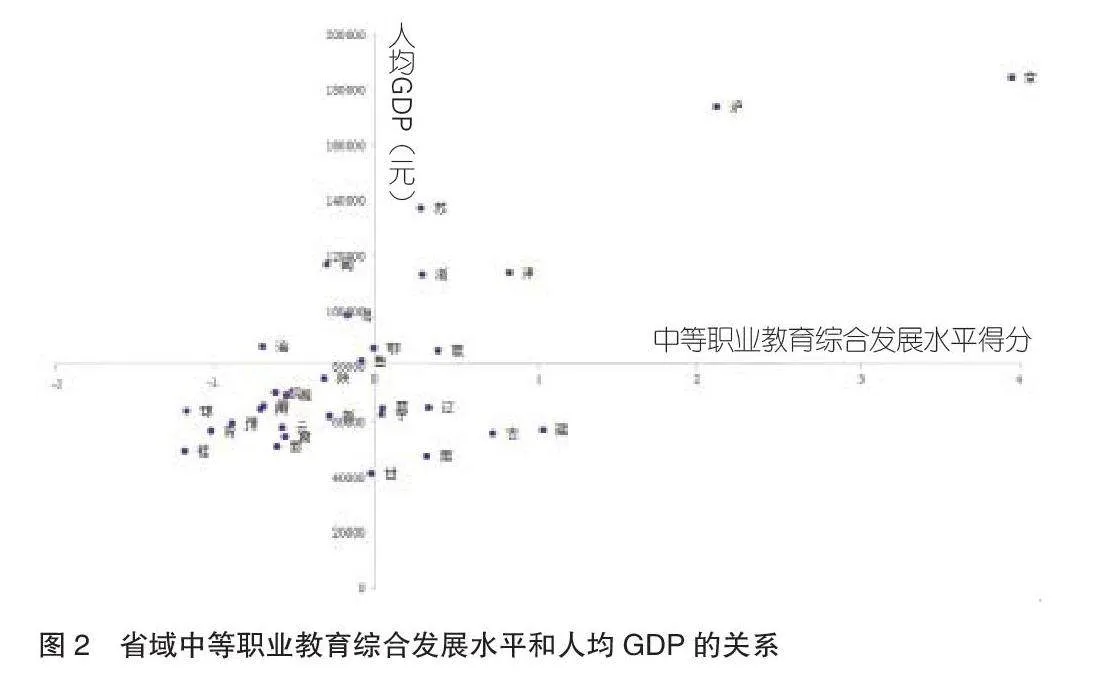

一个地区中等职业教育综合发展水平与经济社会发展水平之间是否协调是判断中等职业教育发展外部协调性的重要指标。本文以人均地区生产总值(人均GDP)作为地区经济发展水平的衡量指标,将其与中等职业教育综合发展水平进行关系比较。从全国各省份中等职业教育综合发展水平与人均GDP的关系来看,见图2,北京、上海、江苏、天津、浙江、内蒙古的中等职业教育综合发展水平与当地人均GDP都高于全国平均水平,发展势头良好;福建、广东和重庆虽然人均GDP高于全国平均值,但是其中等职业教育综合发展水平低于全国平均水平;湖北和山东的人均GDP以及中等职业教育综合发展水平基本处于全国平均水平位置;西藏、吉林、辽宁、黑龙江、山西和宁夏虽然人均GDP低于全国平均值,但是其中等职业教育综合发展水平高于全国平均水平;陕西、安徽、湖南、江西、四川、海南、新疆、河南、云南、青海、河北、贵州、广西、甘肃的人均GDP接近或低于全国平均水平,同时其中等职业教育综合发展水平也低于全国平均水平。

进一步对31个省份中等职业教育综合发展水平排名与人均GDP排名进行比较,得到省域中等职业教育综合发展水平与经济社会发展水平的等级差异,等级差异=中等职业教育综合发展水平排名-人均GDP排名,由此评价各省份中等职业教育与经济发展的协调程度。本研究将省域中等职业教育综合发展水平与经济发展水平的协调程度分为三个层次:等级差异≥4,表明中等职业教育综合发展水平低于经济发展水平;-4<等级差异<4,表明中等职业教育综合发展水平与经济发展水平基本协调;等级差异≤-4,表明中等职业教育综合发展高于经济发展水平。研究发现,全国仅有6个省份中等职业教育综合发展水平与其经济社会发展水平基本协调,即天津、云南、北京、上海、广西和浙江。有11个省份中等职业教育综合发展水平高于其经济社会发展水平,包括黑龙江、西藏、吉林、甘肃、辽宁、宁夏、山西、河北、贵州、内蒙古和新疆。其余14个省份中等职业教育综合发展水平低于其经济社会发展水平,包括湖北、山东、青海、湖南、河南、江苏、陕西、广东、四川、江西、安徽、海南、福建和重庆。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

本研究以我国2021年省际面板数据为基础,从入学机会、发展规模、教育质量、经费投入、办学条件五个指标构建了我国中等职业教育综合发展水平指标体系,建构的模型拟合理想,较好地解释了我国中等职业教育综合发展水平。同时,通过考察省域间中等职业教育综合发展水平差异和各省(区、市)中等职业教育发展的均衡水平以及内外部协调程度,得出如下结论:

第一,当前我国中等职业教育综合发展水平存在着内部结构不均衡性问题,主要表现在贡献率差异与相关性差异两方面。贡献率差异主要通过各维度对综合水平的影响值大小比较得来。较为理想的中等职业教育综合水平衡量的各维度指标的贡献率应该大体一致,表明中等职业教育内部结构发展相对均衡。研究发现,办学条件(0.373)维度对综合水平贡献率最大,其次是经费投入(0.287)、教育质量(0.178)和入学机会(-0.160),贡献率最小的是发展规模(-0.138)。可见各维度对中等职业教育综合水平的贡献率存在较大差异,就贡献率绝对值而言,办学条件得分是发展规模得分的3倍左右,是教育质量和入学机会得分的2倍左右,这说明当前我国中等职业教育内部结构不均衡性特征较为明显。除此之外,相关性差异通过各维度对综合水平影响的正负相关关系对此也有所反映。办学条件、经费投入和教育质量三个维度与中等职业教育综合水平的相关关系均为正向,而入学机会与发展规模两维度与综合水平的相关关系为负向,显然这与基础教育、高等教育等领域内的入学机会越多、发展规模越大、综合发展水平就越高的正相关关系不一致,同样表现出中等职业教育发展的内部结构不均衡性。

第二,我国中等职业教育综合发展水平省域间差异较大,综合水平普遍不高,“金字塔”式结构特征较为明显。中等职业教育发展省域间差异不仅表现在各省间综合水平得分与排名上,还表现在各省间具体五个维度的得分与排名上。比如内蒙古和浙江在教育质量、经费投入与办学条件的维度排名上差异较小,但是在入学机会和发展规模上的差异较大。青海和江苏在入学机会、发展规模与经费投入的维度排名上差异不大,但是在办学条件尤其是教育质量上的排名差异却很大(江苏位列第3名,青海位列第31名)。此外,结合各省份中等职业教育综合发展水平得分值对其进行聚类分析,可以将我国各省(区、市)中等职业教育综合发展水平划分为发达、较发达、优秀、一般和落后五个层次。当前我国中等职业教育发展优秀及以上省份数量甚少,一般及落后地区占到全国八成以上,中等职业教育综合发展水平普遍不高,“金字塔”式结构特征较为明显。

第三,除北京、天津和吉林外,我国各省(区、市)中等职业教育均具有非均衡发展特征,且我国省域中等职业教育整体发展协调性较差。省域教育均衡水平方面,本研究将我国省域中等职业教育发展均衡水平划分为均衡、次均衡、欠均衡、不均衡四种类型。其中,兼具中等职业教育综合发展水平发达和优秀特征的北京、天津、吉林三省(市)的中等职业教育均衡水平处于全国前列。除此之外,我国其他各省份中等职业教育都在不同程度上呈现出次均衡、欠均衡以及不均衡的发展样态,因此我国中等职业教育整体上体现的是非均衡发展特征。省域教育发展协调性方面,本研究分为省域内五个维度发展的内部协调程度以及省域中等职业教育综合发展水平与经济发展水平之间的外部协调程度两部分。省域中等职业教育内部协调上,除综合发展水平发达的北京与优秀的天津和吉林外,我国绝大多数省份内部的个别指标发展相对落后,导致省域内部协调性差。如浙江和江苏两省的中等职业教育综合发展水平分别位列全国第9和第10位,但两省的入学机会指标却位列全国第24和第22位。省域中等职业教育外部协调上,全国仅有6个省份中等职业教育综合发展水平与当地的经济发展水平基本适应,近八成的省份呈现出二者间不协调的特征,充分说明当前我国中等职业教育面临与经济社会发展不同步的问题,也进一步说明经济发展水平与中等职业教育综合发展水平不一定呈正相关关系。

(二)对策建议

1.因地制宜控制中等职业教育发展规模,加强教育质量内涵建设

2021年中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出“因地制宜、统筹推进职业教育与普通教育协调发展”。就高中阶段而言,协调不应仅代表着高中职普比在大体相当上的“量”的规范同步,更应体现在中等职业教育与普通高中教育二者类型特色与效益平等的“质”的协同提升。当前,我国省域中等职业教育出现入学机会多、发展规模大、综合水平却较低的反向作用状况,如山东和四川两省份中等职业教育毛入学率与校均在校生基数虽大,但其综合发展水平分别处于一般和落后地区。反观中等职业教育招生强度与校均在校生规模较小的北京和天津则分别处于综合发展水平发达和优秀地区。对此,本研究认为该现象与不同地区间的生均中职教育资源占有量有着密切联系,可理解为一地区中等职业教育招生强度和发展规模越小,中职教育在校生数就越少,进而学生的人均资源占有量越高,越有利于提高教师教学质量以及学生培养质量,也就越有利于提高中职教育综合发展水平。由此可见,一味扩大中等职业教育招生强度与发展规模未必是有效推动中职教育良性发展的长久对策,只有在因地制宜合理控制中等职业教育发展体量的基础上,加强教育的内涵建设与质量提升才是促进省域中等职业教育发展的切实路径。具体而言,要从“控量”和“提质”两方面进行调整。“控量”方面,各省(区、市)要根据地区经济发展水平、社会需求、人口规模等多种因素合理对中等职业教育发展规模进行动态预测,同时在中等职业教育入口起点上科学制定中考分流标准与实施方案,以此确保现存的中等职业教育发展承载水平不受新入学学生数量影响。同时在保持现有规模基础上,各省(区、市)还可以根据地区教育资源配置水平适当增设和鼓励行业企业开办中等职业学校,以此促进中等职业教育校均规模和生均资源占有量的合理优化。“提质”方面,各省(区、市)教育部门要依据当地实际统筹做好中等职业教育的顶层设计与内涵建设工作,科学定位中职教育发展目标。中等职业学校要从学校建设发展多方面入手提升办学质量,以就业为导向提高学生的核心竞争能力,加强文化基础教育和职业技能教育的双重改革,同时要以服务区域经济发展、满足社会需求为导向,建立与开发特色专业和校本课程,深化校企合作、人才培养与管理体制改革。此外还要加强师资和教研队伍建设,重视教学方法、手段和考试方式的改革创新, 探索建立有利于培养学生全面素质和综合职业能力的教学质量评价体系。

2.非均衡发展省份补齐自身短板,促进中等职业教育优质协调发展

从系统论的观点来看,任何一个子系统的发展滞后,都会导致整个巨系统中各子系统间出现相互掣肘的“短板”效应[14]。因此,若要中等职业教育综合发展水平这个复合巨系统达到协调状态,就必须充分关注巨系统内部发展相对滞后的子系统,即需要各地区辨识到自身的相对优势与不足,尤其是那些中等职业教育内部失调程度较大的省份,需要调动更多的人力、物力和财力以促进发展过程中的薄弱部分得到优化提升。一方面,对于入学机会、发展规模、教育质量、经费投入、办学条件中某些方面存在明显弱势的省份,必须针对其薄弱项目补齐短板,以扭转其非均衡发展状态。具体而言,中等职业教育综合发展水平一般且不均衡的辽宁要大力提高公共预算教育事业费和公用经费投入;黑龙江要进一步改善办学条件,提升生均校舍建筑面积、增加图书量、计算机、实验仪器等辅助教学、实习工具的配备;江苏和浙江要在现有发展基础上适当缩减中职招生人数、控制发展规模,同时鼓励社会企业积极开办中职学校,增加学校数量。另一方面,对于中等职业教育发展欠均衡或不均衡且综合水平处于落后地区的省份,即河北、江西、河南、重庆、四川、云南、海南、湖南、安徽、贵州、青海应在兼顾极薄弱项目的同时均衡发展各方面,全面推动人力、物力、财力资源配置水平的进一步提高。如湖南今后要在中等职业教育推进全面均衡发展的过程中,着重关注教育质量提升、加大经费投入以及改善办学条件三方面;安徽则要把重点放在减小中职招生比例、控制中职发展规模上,在此基础上均衡发展并提升其他项目水平;贵州要在全面发展过程中更加注重提升教育质量以及经费投入,如增加专任教师尤其是高学历专任教师数量、提升高级职称专任教师占比与学生毕业率、大力提高公共预算教育经费等。此外,广西和西藏两省份比较特殊,广西中等职业教育发展均衡水平虽较高但其属于综合水平落后地区,这就需要广西投入多方资源全面提升中等职业教育发展水平,以此促进省域中职教育优质均衡发展。西藏的中等职业教育综合水平较为优秀但其属于发展欠均衡省份,这就需要其有针对性地补齐相对弱势项目,即提升教育质量、控制中职发展规模、适当增设中职学校以加快教育资源的合理分配。

3.完善中等职业教育投入支撑体制,为中职教育发展提供坚实保障

教育投入作为教育事业的物质基础,制约着教育发展的规模和质量。当前,我国中等职业教育整体发展水平不高与经费投入力度和发展规模不匹配密切相关。同时,政府投入占主导、社会投入力度较弱以及省域间生均教育财政拨款差距明显的结构性问题也是制约我国中等职业教育发展的重要因素。对此,一是适当调整中职教育经费比重,合理制定生均经费标准。中职教育生均办学成本高于普通教育的特殊性要求经费的投入要以在校生规模为基准,只有坚持经费供给与发展规模相匹配,提高生均教育经费水平,中职教育质量才能切实提升。其间,落实生均拨款制度是关键,各省份可以依据国家生均办学成本最低标准,结合区域经济发展水平制定本省份生均经费投入最低标准,同时基于效益规模与专业类别积极探索差异化生均拨款制度。二是构建社会力量多元投入机制,拓宽教育经费筹措渠道。当前我国中职教育主要依赖财政性教育经费投入,社会力量投入不足,因此各省级政府要积极引导构建多元、开放、融合的办学格局,探索社会力量多元投入机制,支持社会力量以资本、知识、技术、设施设备、管理等要素深度参与中职教育,大力拓展多元经费筹措渠道[15]。同时,通过完善产教融合配套政策与推进“放改服”深入改革鼓励支持社会、企业创办中职学校,扩大其办学自主权增强筹融资能力。三是加大薄弱省份转移支付力度,强化省级政府的统筹责任。由于省域间经济发展实力、人口发展规模、政策执行力度的差异化使得当前中职教育发展存在不均衡性。因此对于薄弱省份,尤其是经济欠发达或学生基数较大的地区,中央要加大对其财政转移支付力度,建立专项协调资金,通过发挥中央财政杠杆效应,平衡地区间财政差距。同时,省级政府要依法承担主体责任和协调统筹工作,建立相应经费动态调整机制,切实保障中职教育经费的增量更多向辖区贫困落后地区倾斜。四是建立健全绩效管理体系,建立完善监督机制。各省市要加强对中职教育经费使用的绩效评价,强化评价结果应用,根据评价结果及时调整经费投入结构。比如建立中职生均经费使用效率评价体系和绩效考核体系,建立与绩效挂钩的奖补机制,在此过程中,鼓励使用第三方机构对各地、各校的资金使用情况进行监督和考评,判断是否存在经费滥用、挪用的情况[16],以保证评价结果的客观性和准确性,对于考核结果优秀以及中职教育发展成效明显的地区给予适当额度的奖励补贴。同时,各省份可成立“中职经费监督小组”,既可以提升教育经费使用效益,又可以制衡中职学校行政人员的权力,减少腐败现象的发生。此外,还要建立教育经费统计公告制度、落实好财政教育经费预决算公开制度,主动接受社会力量的监督。

参 考 文 献

[1]教育部.《中国职业教育发展报告》(2012-2022年)[J].职业技术教育,2022(24):69-77.

[2]陈嵩.我国中等职业教育区域发展水平比较分析[J].职教论坛,2008(21):4-11.

[3]朱德全.中国职业教育发展的均衡测度与比较分析——基于京津沪渝的实证调查[J].教育研究,2013(8):70-82.

[4]安蓉,张晗莹.我国省际中等职业教育综合发展水平的测度——兼论与经济发展的协调性[J].职业技术教育,2022(6):51-63.

[5]林克松.我国省际中等职业教育发展水平的测度与比较[J].西南大学学报(社会科学版),2018(1)84-90.

[6]杨丽雪,蔡文伯.中等职业教育发展水平的差异、空间效应及其影响因素分析[J].职业技术教育,2021(19):15-21.

[7]王桂增,叶昊.主元分析与偏最小二乘法[M].北京:清华大学出版社,2012:89-91.

[8]王惠文,吴载斌,孟洁.偏最小二乘法回归的线性与非线性方法[M].北京:国防工业出版社,2006:149.

[9]Urbach N,Ahlemann F. Structural equation modeling in information systems research using partial least squares[J].Journal of Information Technology Theory and Application,2010,11(2):5-40.

[10]Tenenhaus M,Vinzi V E,Chatelin Y M,et al. PLS path modeling[J].Computational Statistics amp;Data Analysis,2005(1):159-205.

[11]李德显,房磊,苏若菊.我国高等教育综合发展水平及均衡程度测评研究——基于PLS结构方程模型的分析[J].现代教育管理,2021(4):61-74.

[12]崔玉平,夏焰.区域高等教育联动改革与协调发展的经济意义——基于长三角地区的分析[J].清华大学教育研究,2012(1):40-45.

[13]王纾,赖立.我国继续教育综合发展水平的区域比较研究[J].教育研究,2013(11):65-72.

[14]马皓苓,刘莎莎,李德显.基于PLS结构方程的我国初中教育综合发展水平测评研究[J].教育理论与实践,2022(28):26-31.

[15]宋海生,张万朋.新发展阶段我国中等职业教育经费投入与支出结构优化研究[J].中国职业技术教育,2023(22):65-73.

[16]张文静,冉云芳.21世纪以来我国中等职业教育经费投入及影响因素分析[J].教育与职业,2021(4):32-39.

Difference Comparison, Balance Level and Coordination Analysis of Provincial Secondary Vocational Education in China

——An Empirical Study Based on PLS Structural Equation Model

Li Dexian, Shi Xiaotan

Abstract" "The high-quality development of secondary vocational education is an important basis for promoting the establishment of modern vocational education system. Based on the macro-statistics of education in China in 2021,this paper constructs an evaluation index system for the comprehensive development level of secondary vocational education consisting of five first-level indicators and adopts the method of PLS structural equation model to evaluate the comprehensive development level of secondary vocational education. The research conclusions are as follows: First, the comprehensive development level of secondary vocational education has the problem of internal structure imbalance of contribution rate difference and correlation difference; Second, the comprehensive development level of secondary vocational education is different between provinces, and the comprehensive level is generally not high, and the “pyramid” structure is obvious; Third, the secondary vocational education in many provinces and cities has the characteristics of unbalanced development, and the internal and external coordination of secondary vocational education is poor. In order to improve the development level of secondary vocational education, the following strategies can be adopted: control the development scale of secondary vocational education in accordance with local conditions, and strengthen the construction of education quality connotation; make up for their own shortcomings in unbalanced development provinces, and promote the high-quality coordinated development; improve the system for supporting investment to provide a solid guarantee for its development.

Key words" secondary vocational education; comprehensive development level; index system; balanced level; degree of coordination; balance level; coordination

Author" Li Dexian, professor of School of the Education of Liaoning Normal University (Dalian 116029); Shi Xiaotan, PhD candidate of the School of Education of Liaoning Normal University