市域产教联合体的空间分布及其影响机制研究

作者简介

陈曦萌(1982- ),女,南宁师范大学职业技术师范学院副教授,教育学博士,研究方向:职业教育产教融合(南宁,530001);兰代巧(2000- ),女,南宁师范大学硕士研究生,研究方向:职业教育产教融合;姜丽娜,南宁师范大学

基金项目

2022年广西职业教育教学改革研究重点项目“高职院校校企合作投入产出绩效评价研究与实践”(GXGZJG2022A060),主持人:陈曦萌;广西教育科学“十四五”规划2024年度职业教育重大课题“职业教育校企合作的类型辨析及政策优化研究”(2024JD104),主持人:陈曦萌;2024年广西研究生教育创新计划项目“协同创新视域下市域产教联合体高质量发展研究”(YCSW2024470),主持人:兰代巧

摘 要 打造市域产教联合体是加快推进现代职业教育体系建设改革的重点任务。基于区域创新生态系统,以全国首批28家市域产教联合体为样本,采用模糊集定性比较分析方法对其空间分布及影响机制进行研究。结果显示:市域产教联合体呈现“东部远高于西部和中部”的空间分布格局;“资源—主体—环境”涵盖的7个要素均不能单独构成市域产教联合体空间高集聚的必要条件;市域产教联合体空间高集聚主要有企业主体驱动型、企业—技术驱动型、技术—创新驱动型、企业—技术—创新驱动型四条路径。推动市域产教联合体高质量建设,需要统筹推进,特色发展,着力加强市域产教联合体高质量建设;全面优化,协同促进,积极营造市域产教联合体发展新生态。

关键词 市域产教联合体;产教融合;空间分布;影响机制

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)21-0029-09

建设市域产教联合体是全面贯彻党的二十大精神、增强职业教育适应性和吸引力的重要举措,是深化产教融合、服务区域经济发展的重要途径,是促进教育链、人才链与产业链、创新链紧密结合的重要载体。2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,市域产教联合体作为独立主体首次出现在国家层面的政策中[1]。2023年4月,教育部办公厅印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》,明确指出市域产教联合体建设的条件要求[2]。此后,各省(市、自治区)逐步出台一系列推进市域产教联合体建设的指导意见或通知,涵盖了市域产教联合体建设的总体目标、重点任务、建设机制等内容,市域产教联合体得以迅速发展。2023年10月,教育部办公厅印发的《关于公布第一批市域产教联合体名单的通知》遴选了28家首批市域产教联合体[3]。这28家市域产教联合体的空间分布格局如何?市域产教联合体的高集聚受区域内哪个因素或哪些组合因素的影响?本文从区域创新生态系统视角出发,对市域产教联合体的空间分布特征和影响机制进行研究,为后续各省(市、自治区)有效整合区域资源,推动联合体各类主体协同配合,开展市域产教联合体建设提供理论框架与实践路径。

一、文献回顾与理论框架

(一)文献回顾

近年来,职业教育产教融合一直存在着融而不合、合而不作等问题。市域产教联合体作为推进产教深度融合的一种新载体,对破解校热企冷“壁炉现象”和校企合作“两张皮”问题具有重要意义。

2023年,国内学者开始以“市域产教联合体”为主题进行研究,内容集中于市域产教联合体的特征、困境、路径、经验等方面。在市域产教联合体特征研究方面,韩连权等人认为市域产教联合体的基本特征是系统开放性、多元共生性和供给服务性[4];冯海芬揭示了市域产教联合体具有发展理念一体化、建设主体多元化、发展特色市域化和运作方式实体化等特征[5];边疆梳理并归纳了市域产教联合体具有资源共享和优势互补、注重产教融合和创新驱动、倡导人才培养和技能提升、强调地方特色和产业优势的主要特征[6]。在市域产教联合体建设困境研究方面,周勇军认为在宏观层面主要是政策体系不完善,具体表现为操作细则不足、资源配置不均、保障体系不全[7];冉云芳等人认为中观层面主要是协同主体合作机制不健全[8],存在着内涵理解不清晰、运行机制不畅通和利益分配不明确等问题[9]。在市域产教联合体建设路径研究方面,吴慧媛等人提出要加大政策保障力度、均衡共同体利益、建立共生模式、优化区域环境和探索协同办学体制等[10][11]。在市域产教联合体建设经验研究上,王亚南等人以太仓市产教联合体为例总结分析了联合体建设的成功经验和典型范式[12];孙兴洋通过探索无锡高新区职业教育“新吴模式”为产教联合体组织架构提供启示[13];谢晶晶结合上海漕河泾新兴技术开发区市域产教联合体、北京数字文化产教联合体和西部职教基地产教联合体三个典型案例分析市域产教联合体建设的经验启示[14];海秋丹以阜新玛瑙产业为例为推进市域产教联合体的路径建设提供参考[15]。

综上所述,目前关于市域产教联合体的研究主要以文献分析、文本分析和案例分析等质性方法为主,量化研究明显不足;已有研究大多聚焦在市域产教联合体整体层面的概念内涵、建设困境和对策路径等内容,关于市域产教联合体个体层面的空间分布及其影响机制鲜有涉及。

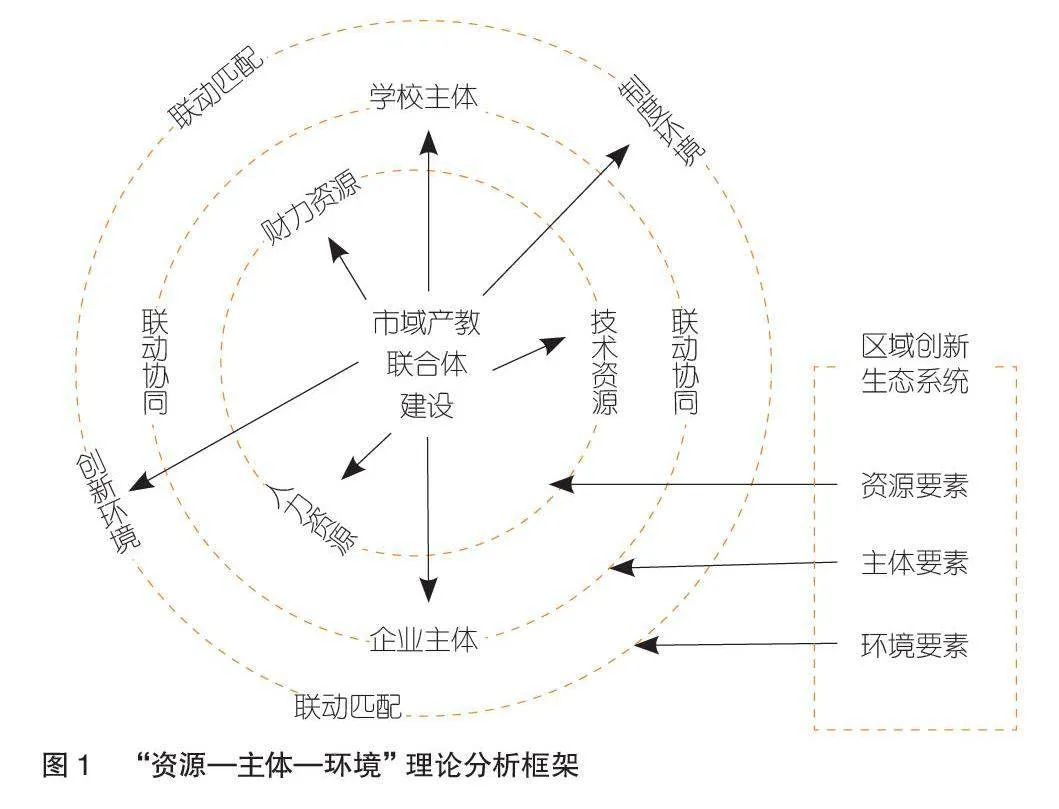

(二)理论框架

目前运用于市域产教联合体建设的理论有交易成本理论、系统协同理论、生态学理论、组织间网络理论、多元主体协同理论、共生理论和共同体理论。市域产教联合体是基于市域职业教育发展的类型特征对区域职业教育发展生态的建构和塑造,核心在于提升职业教育的区域适应性,变革产教关系。因此,本文将引入区域创新生态系统进行理论架构。区域创新生态系统来源于区域创新体系[16],是指在一定时空范围内,由企业、高校及科研机构、政府和外部环境等多元主体构成的动态协调系统。目前,区域创新生态系统被广泛运用于经济学、环境学和管理学等领域的研究。教育学领域的相关研究较少,主要包括提高科技成果转化的量化研究、校企融通创新模式的案例分析和高校区域发展协同创新的理论分析。在市域产教联合体建设中,区域创新生态系统认为联合体中的各要素之间相互依赖与协同互动是实现联合体价值创造和系统整体效益最大化的关键,具有多样共生性、层次交互性、动态稳定性和开放协同性等主要特征,包括资源要素、主体要素和环境要素三方面内容。

1.资源要素

根据已有研究[17][18],市域产教联合体建设的资源要素主要指有形资源,如人力资源、财力资源、技术资源等。人力资源,即从事科技研发人员与科技服务业人员,对区域创新生态系统知识生产与转移起着关键作用;财力资源,即投入研发活动的各种资金使用,是促进区域创新生态系统成果转化的驱动因素;技术资源,即联合机构发表的论文和专利数,是衡量区域创新生态系统资源水平的重要指标。

2.主体要素

根据以往研究[19][20],市域产教联合体的主体要素包括政府、行业、企业、学校和科研机构等。但目前市域产教联合体主体中占比最大的仍是学校和企业。前者可组织开发优质教材、专业核心课程、实践能力项目和教学装备,为区域创新生态系统输送高素质技术技能人才。后者可通过纵、横双向联结上下端的创新主体,从而有效地提升区域创新生态系统中的知识创新、转移、推广和应用等能力。

3.环境要素

基于已有文献可知[21],市域产教联合体的环境要素主要包括制度环境和创新环境。一方面,良好的制度环境可以减少合作的不确定性,降低知识转移成本和提高要素配置效率,从而持续激发联合体的区域创新活力;另一方面,优良的创新环境可以扩大区域资源投入,提高区域研究水平和增加区域创新效率,以激发联合体的区域创新潜力。

鉴于此,资源要素选取人力资源、财力资源和技术资源;主体要素包括企业主体和学校主体;环境要素指制度环境和创新环境。以上7个因素均是影响市域产教联合体的重要因素,结合区域创新生态系统,构建“资源—主体—环境”理论分析框架,见图1。

市域产教联合体作为现代职业教育体系建设“两翼”之一,是推进职业教育高质量发展的重要举措,是培养高素质高技能人才的重要载体。联合体的建设和运行对不同省(市、自治区)创新资源集聚、创新人才培养、创新活力激发、创新能力提升以及创新优势构建将发挥出重要作用。虽然我国的市域产教联合体创建工作刚刚起步,但各地建设工作已取得初步成效。随着产教融合深化发展和区域创新竞合态势的演化,市域产教联合体建设在“有进有出、动态调整”原则下需不断更新和完善。因此,研究我国市域产教联合体的空间分布和影响机制,准确分析我国各省(市、自治区)市域产教联合体的发展水平,比较分析影响不同省(市、自治区)的市域产教联合体布局的影响因子,一方面有助于政府部门更好地了解市域产教联合体建设布局的地区差异,进一步加强统筹规划;另一方面有利于城市更好地发挥科技园、产业园、工业园的“聚集效应”,挖掘区域资源优化要素配置,实现人力资源和区域产业精准匹配。

二、研究方法与数据构建

(一)研究方法

本文结合定性和定量分析方法,对全国首批28家市域产教联合体的空间分布特征及影响机制进行研究。首先,通过描述性统计分析市域产教联合体的整体分布格局和各省(市、自治区)的分布情况;其次,基于区域创新理论框架,运用模糊定性比较分析(fuzzy-set qualitative comparative analysis,简称fsQCA),对市域产教联合体的影响机制进行分析,探究是否存在市域产教联合体高集聚的必要条件,从而挖掘出市域产教联合体高集聚的驱动路径。

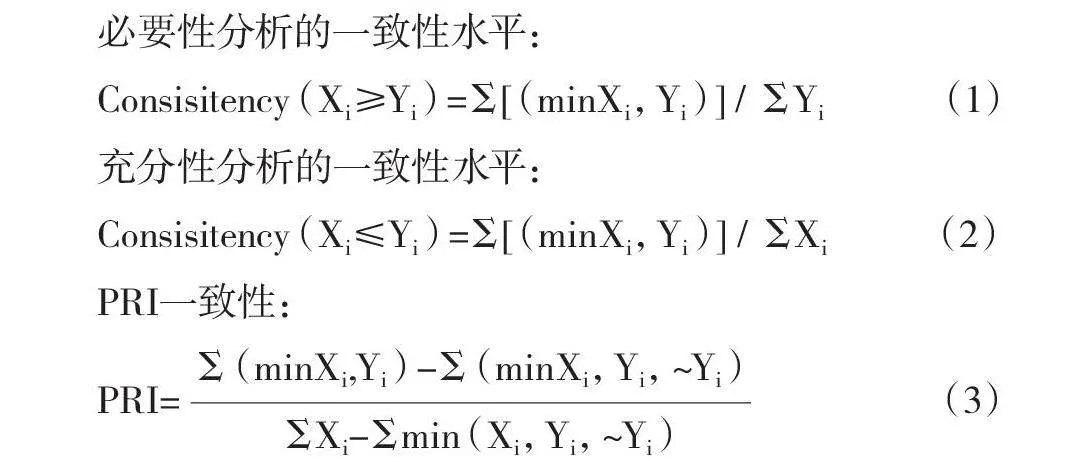

定性比较分析方法是20世纪80年代查尔斯·拉金(Charles C.Ragin)提出的一种基于集合理论和布尔运算的分析方法[22],其优势在于解决复杂的因果关系且兼具外部适应性[23]。本文选取定性比较分析方法的原因在于:市域产教联合体建设是一项复杂的系统工程,需要考虑多个变量的影响以及各要素间的相关关系,因此探讨不同前因条件的动态组合对市域产教联合体空间分布的影响,符合定性比较分析方法的要求;定性比较分析方法适用于10~50个中等样本的研究,本文以28家市域产教联合体为样本,符合定性比较分析方法的条件。该方法通常使用一致性水平(consistency)判断结果的必要性条件和充分性条件,即必要性分析的一致性水平、充分性分析的一致性水平和PRI一致性(proportional reduction in inconsistency)三种。一致性水平的判定如下:

必要性分析的一致性水平:

Consisitency(Xi≥Yi)=Σ[(minXi,Yi)] / ΣYi" " " " " "(1)

充分性分析的一致性水平:

Consisitency(Xi≤Yi)=Σ[(minXi,Yi)] / ΣXi" " " " " (2)

PRI一致性:

PRI=" " " " " " " " "(3)

(二)数据来源

根据研究目的和数据可获得性,以2023年教育部办公厅印发的《关于公布第一批市域产教联合体名单的通知》(下文简称《通知》)中的28家市域产教联合体为研究样本。数据来源于教育部网站、《2022中国科技统计年鉴》《2023中国科技论文统计报告》《2022中国区域创新能力报告》《中国分省份市场化指数报告》,等等。结果变量同样以《通知》中的28家市域产教联合体在大陆31个省(市、自治区)的分布数据来测量;根据已有研究[23],中等样本(10~40个样本)通常选择4~7个条件变量。因此,本文基于区域创新生态系统选取了7个条件变量,符合定性比较分析方法的要求。结果变量与条件变量的描述性统计见表1。

(三)变量测量与校准

1.结果变量

市域产教联合体作为产教融合的新载体,对推进教育链、人才链、产业链和创新链紧密结合具有显著的促进作用,因而受到国家相关部门和相关学者的广泛关注。区域创新生态系统认为产业集聚能促进区域创新绩效增加,因此,在某一区域内的市域产教联合体会受到区域内资源要素、主体要素和环境要素的协同影响。本文使用市域产教联合体在各个区域的分布数量表征市域产教联合体的空间集聚水平。

2.条件变量

根据区域创新生态系统,可将影响因素分为资源要素、主体要素和环境要素三大类,其中资源要素包括财力资源、技术资源和人力资源;主体要素包括企业主体和学校主体;环境要素包括制度环境和创新环境。

(1)财力资源。市域产教联合体的打造是一个长期投资过程,需要大量的资金投入来支撑联合体的建设发展,其中政府投入、企业投入和社会捐赠是最重要的资金来源[24]。本文以各地区研究与试验发展(Research and Experimental Development,简称Ramp;D)经费投入强度作为财力资源的测量指标。

(2)技术资源。技术资源可通过知识创新能力和技术创新能力两方面体现,知识创新能力可表现为科学论文数,技术创新能力可表现为专利数[25],两者共同为市域产教联合体的建设和发展提供智力支持和技术保障。本文以国内、国际论文与发明专利授权数量总和作为技术资源的测量指标。

(3)人力资源。建设市域产教联合体需要投入大量校企人员,包括研究人员为理论研究和实践提供智力支持,以及科技服务人员提供管理、协调、统筹等服务保障[26]。本文以研发人员数与科技服务业从业人员数总和作为人力资源的测量指标。

(4)企业主体。2019年国家发改委发布的《建设产教融合型企业实施方法(试行)》明确指出产教融合型企业需要深度参与产教融合、校企合作,在职业院校、高等学校办学和深化改革中发挥重要主体作用。产教融合型企业培育有利于落实企业重要办学主体地位,唤醒企业在人才培养中的主体意识。本文以国家产教融合型企业数量作为企业主体的测量指标。

(5)学校主体。校企共建的产业学院是市域产教联合体一体化共生模式的重要载体。产业学院的构建能够发挥集群效应,实现校企优势互补,释放协同创新动能,提高职业教育育人质量,促进地方经济发展。本文以国家产业学院数量作为学校主体的测量指标。

(6)制度环境。产教联合体作为一种新型制度设计既有利于形成职业教育产教融合发展的新制度环境,又能为推动国家层面产教融合制度创新做出有益探索,同时良好的制度环境是产教融合有效运行的保障[27]。本文以区域市场化指数作为制度环境的测量指标。

(7)创新环境。产教融合高质量推进的创新生态不仅是高校创新发展的内在要求,也是经济社会的外在要求,其内涵是营造创新环境并以创新为驱动力推进产教融合的高质量发展[28]。本文结合创新能力报告以创新环境综合得分作为创新环境的测量指标。

3.变量校准

变量校准是指将每一个样本案例赋予特定的隶属度。需根据理论或相关知识设定3个临界值,即完全隶属、交叉点和完全不隶属。本文参考以往研究根据样本数据设置临界值[29],即设定95%分位数(完全隶属)、50%分位数(交叉点)和5%分位数(完全不隶属)3个值作为校准点(临界值),转变后的集合隶属在0~1之间。此外,为避免案例出现模糊隶属分数刚好为0.5的情况,本文把小于1的隶属分数均增加0.001。变量的校准结果见表2。

三、数据分析与实证结果

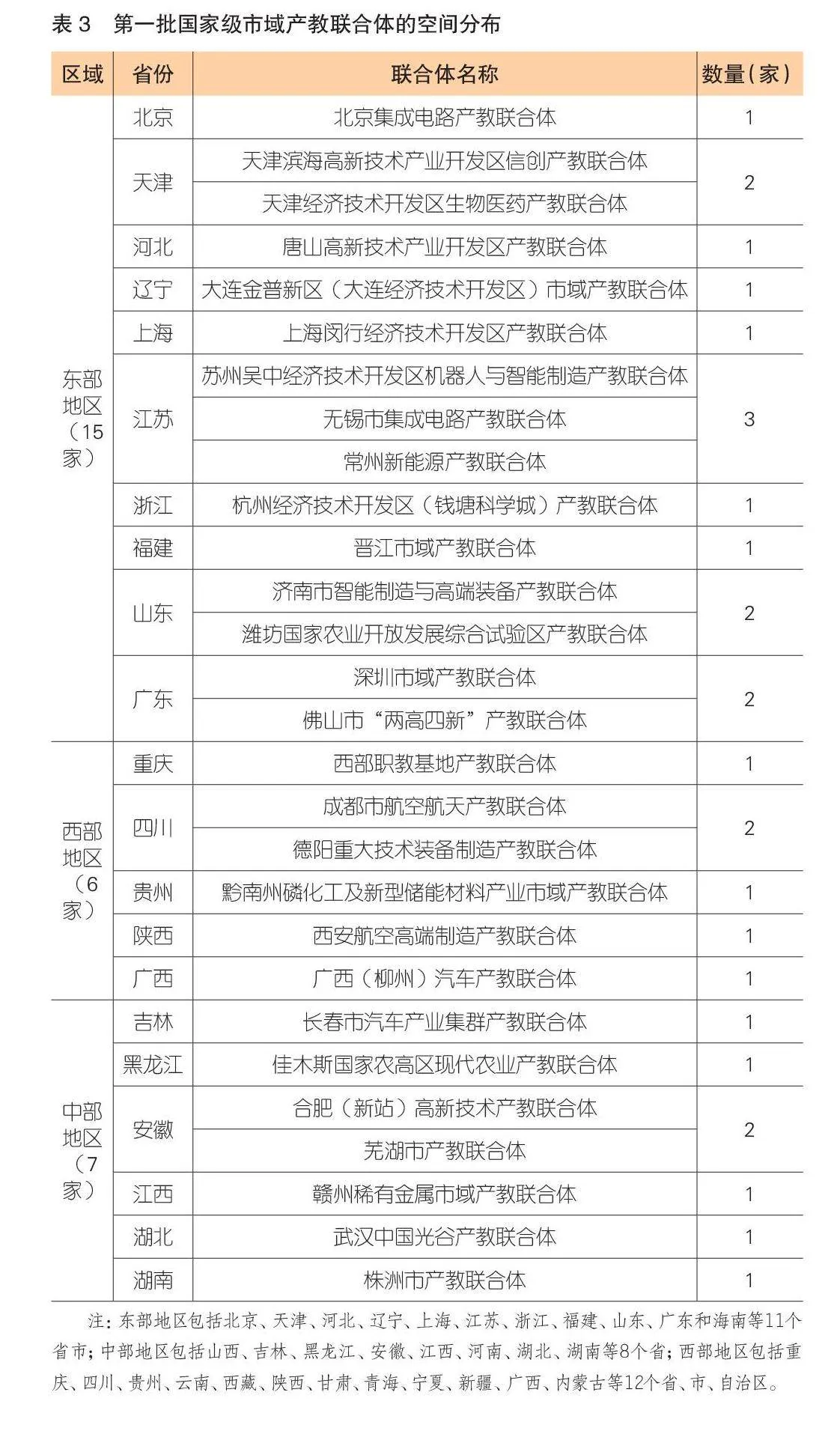

(一)市域产教联合体的空间分布特征

首批28家国家级市域产教联合体的空间分布情况见表3。从东部、西部和中部三大地区分布来看,东部地区市域产教联合体共15家,占比53.6%,排名第一;中部地区市域产教联合体共7家,占比25.0%,排名第二;西部地区市域产教联合体共6家,占比21.4%,排名第三,呈现出与我国经济发展水平趋势相一致的特点。东部地区由于地理位置的优势和较早的经济开放政策,成为了我国经济发展的先行者和主要增长极;中部地区虽然起步较晚,但凭借资源和人力优势,逐渐在经济发展中崭露头角;西部地区虽然面临一些自然条件和发展基础的限制,但丰富的资源和广阔的市场潜力也为经济发展提供了机会。从具体地区数量分布来看,可将我国31个省(市、自治区)划分为四个梯队:江苏共3家,明显高于其他省市,属于第一梯队;天津、山东、广东、四川和安徽均已建设2家,属于第二梯队;北京、河北、上海、浙江、福建、重庆、贵州、陕西、广西、吉林、黑龙江、江西、湖北和湖南均分布1家,属于第三梯队;山西、河南和甘肃等其余9个省(市、自治区)则没有分布,属于第四梯队。可见,全国首批28家市域产教联合体呈现“东部远高于西部和中部”的空间分布格局,反映了经济发展与教育、产业分布之间的紧密联系。

(二)市域产教联合体空间分布的影响机制

1.单一条件的必要性分析

若某单一条件的一致性数值大于0.9,则称该条件为结果的必要条件[30]。本文使用fsQCA3.0软件对必要条件进行分析,发现各单一条件的一致性水平均小于0.9,即说明不存在导致市域产教联合体空间分布高集聚的必要条件。由此可见,区域资源、主体、环境条件之间的协同作用共同塑造了市域产教联合体的空间分布格局。见表4。

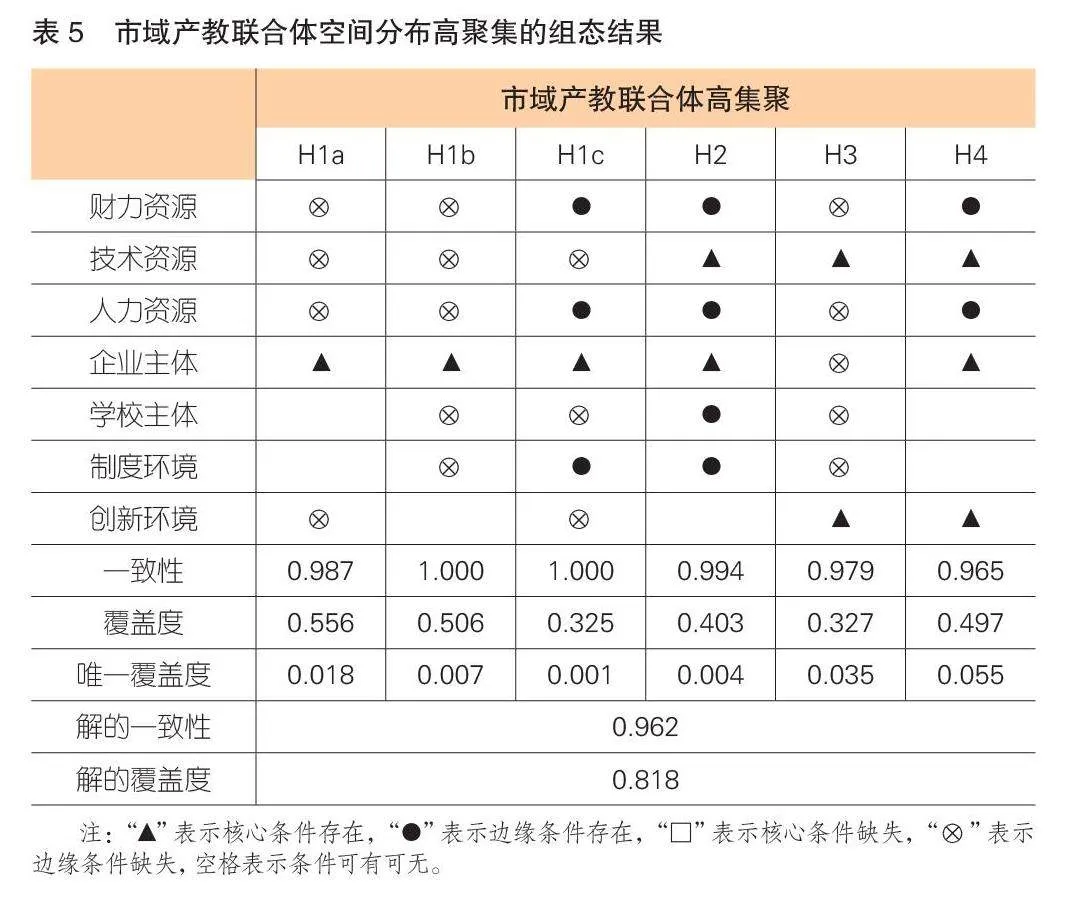

2.条件组态的充分性分析

在已有研究基础上,本文将原始一致性阈值设为0.8,将频数阈值设为1,将PRI一致性阈值设为0.75,以减少矛盾组态。对条件变量进行充分性分析后会得到三种解,即复杂解、简约解和中间解,以中间解作为解释fsQCA结果的主要参考,并辅之以简约解[31]。组态分析结果见表5。

对导致市域产教联合体空间高集聚的组态进行比较分析发现,组态H1a、H1b和H1c共享相同的核心条件即较多数量的企业主体,但三者的边缘条件不同。在组态H1a中,较少的资源条件和较差的创新环境起到辅助作用,而学校主体和制度环境的作用则可有可无。在组态H1b中,较少的财力资源、技术资源和人力资源、较少数量的学校主体和较差的制度环境发挥辅助作用,而创新环境的作用则可有可无。组态H1c中,较充足的财力、人力资源,较好的制度环境等发挥辅助作用。所有组态中一致性最高的为1.000,即组态H1b和H1c;但组态H1c唯一覆盖度是所有组态中最低的(0.001)。在组态H2中,较丰富的技术资源和较多数量的企业主体发挥核心作用,较好的财力资源、人力资源、学校主体和制度环境发挥辅助作用,而创新环境的作用则可有可无。在组态H3中,较丰富的技术资源和较好的创新环境发挥核心作用,其余5个条件则起到辅助作用。在组态H4中,较丰富的技术资源、较多数量的企业主体和较好的创新环境发挥核心作用,较充足的财力、人力资源发挥辅助作用,学校主体和制度环境的作用可有可无,该组态一致性在所有组态中最低(0.965),唯一覆盖度在所有组态中最高(0.055)。

总体来看,6个组态总体解的一致性为0.962,且总体解的覆盖度为0.818,具有较好的解释力。同时,较多数量的企业主体均作为核心条件存在于除H3组态外的5个组态中,发挥着核心作用,表明企业主体的数量是影响市域产教联合体高集聚的重要因素。因此,根据组态结果,本文总结出四种导致市域产教联合体空间分布高集聚的路径,即企业主体驱动型、企业—技术驱动型、技术—创新驱动型、企业—技术—创新驱动型。

(1)企业主体驱动型

结合组态H1a、H1b和H1c可知,市域产教联合体空间分布高集聚受到较多数量企业主体的驱动作用。企业作为产教联合体多元主体中的重要组成部分,同时也是核心的利益相关者,其数量和质量直接影响着市域产教联合体的质量和水平。一方面,众多企业的存在意味着该区域拥有多元且丰富的产业资源,产业链更趋于完整。各环节的有效性衔接可为职业院校提供多样化的实践教学场地、设备设施和高水平师资力量;同时也为校企合作提供全面的实践场景和丰富的学习内容,从而实现产教联合体的资源共享和优势互补,推动产教融合的深入发展。另一方面,企业数量众多易引发市场竞争或合作机制,使得人才质量成为“抢夺”要点,高水平人才合理有序地流动,有助于实现人才要素及其附带的知识流、信息流、资金流等要素再配置,实现人力资本增值,进而推动产业的发展和创新。随着企业数量规模的增加,“质”的提升至关重要,企业质量的优劣直接关系到产教联合体的质量与成效,优质企业通常具备先进的科学技术、高效的管理水平和强劲的市场竞争力等要素,对市域产教联合体的成果开发、转化速度和效果均具有关键的影响作用。以先进技术为例,企业可以为联合体提供最新的行业知识和实践经验,确保教学内容的前沿性和实用性,关注市场需求,加快市场响应速度,从而缩短产品开发周期。企业的管理水平也直接影响产教联合体的效率和效能,具有高效管理能力的企业能更好地整合内外部资源,提升产教融合的成果转化率,实现产教融合的深度发展。

此外,产教融合型企业与院校开展合作还需要投入资金、技术、人力及时间等多种要素。产教融合型企业的建设数量可被视为该地区产教融合发展水平的一项间接指标。参与企业数量越多说明该地区对产教融合的重视程度以及实质性推进的力度越强,进一步说明政府会为产教联合体注入更多的资源和支持,使企业在享受资金扶持和政府补贴的同时,提升创新绩效和管理水平。这种低成本高回报的收益率有助于持续激发和维持企业参与积极性,企业的积极参与又是促进产教融合高质量发展的基础,从而形成一种“良性循环圈”,这种正向的反馈机制助力产教联合体向更高、更广的层面迈进。因此,即使其他资源相对较少,当存在较多数量的企业主体时,市域产教联合体仍能正常运转,其分布情况也大致相似。

(2)企业—技术驱动型

由组态H2可见,市域产教联合体空间分布高集聚受到较多数量的企业主体和较丰富的技术资源的双重驱动。首先,企业主体的数量和活跃度对于联合体的空间分布具有显著影响。作为市域产教联合体建设的重要推动力量,企业通常选择在技术资源丰富、创新氛围浓厚的区域集中,以寻求更广阔的发展机遇和更多的合作可能性。企业通过与教育机构的紧密合作,促进了产教融合的深度发展,为联合体的形成与发展奠定坚实的基础。此外,企业主体间的相互合作和良性竞争进一步充实了技术资源。丰富的技术资源不仅有利于企业自身的创新发展,也为市域产教联合体的集聚效应提供支撑。其次,在技术资源丰富的地区,企业与教育机构之间的合作更为便捷,有利于形成产教联合体的集聚效应。这种集聚效应将进一步吸引更多的企业主体和技术资源汇聚于该地区,不仅为促进技术资源的共享和知识的流动提供有利机遇,同时也有助于优化和提升该地区的教育资源,显著提升教育成效。

财力、人力资源的充足以及良好的制度环境也对市域产教联合体空间分布的高集聚起到重要的辅助作用。充足的财力资源为市域产教联合体建设提供了坚实的经济基础,不仅有助于联合体提高自身的竞争力和抗风险能力,确保其顺利稳定地运行,还能扩大联合体的影响力和覆盖面,吸引更多的企业主体参与其中,为联合体可持续发展注入新的动力和活力。人力资源为联合体的建设提供智力支持和技术保障,充足的人力资源意味着联合体能够汇集来自各行各业理论知识深厚和实践经验丰富的专业人才,他们在技术研发、教育创新、管理优化等方面发挥着至关重要的作用,不仅能提升联合体整体实力和竞争力,还能促进联合体内的知识共享和技术创新,使联合体更加专业化、高端化和科学化。良好的政策支持为联合体的建设和发展提供明确的指导方向和行动框架,有助于减少不确定性和风险,鼓励更多的企业主体参与其中。同时有助于优化资源配置、降低交易成本和提高市场效率,使联合体快速发展并带动区域经济的繁荣发展。

(3)技术—创新驱动型

由组态H3可见,市域产教联合体空间分布高集聚受到较丰富的技术资源和较好的创新环境的双重驱动。首先,技术资源的丰富程度直接影响着联合体的创新能力和竞争力。在技术资源丰富的地区,企业、高校和科研机构能够更加便捷地获取所需的资源,推动区域内的技术研发、成果转化和人才培养。同时,多样化的技术资源提供了广泛的选择,有助于激发专业人才的创新灵感,提高创新成果效率,并利用先进的技术手段和设备进行研发,提高产品技术含量和附加值,从而增加联合体的整体收益。其次,优越的创新环境为联合体的创新活动提供了良好的氛围和发展空间,政府对创新活动的支持和鼓励不仅有助于降低研发风险,还激发了企业、学校和科研机构开展创新活动的积极性。便捷的交通网络、高效的物流体系和完善的通信设施等为联合体内的知识流动和技术传播打通渠道,多元化的融资途径为联合体提供足够的研发资金和运营资本来支持联合体的技术开发和成果推广。此外,开放包容的文化氛围有助于增强联合体成员知识共享的意愿和合作精神,为实现校企融通创新奠定了基础。

(4)企业—技术—创新驱动型

由组态H4可见,市域产教联合体空间分布高集聚受到较多数量的企业主体、较丰富的技术资源和较好的创新环境等多重因素驱动。企业主体是建设市域产教联合体的核心条件,其对技术趋势的敏锐洞察力为联合体带来最新的技术知识和市场需求,同时具备强大的技术转化能力,推动技术的产业化应用。不论是作为技术创新的主体和市场需求的引领者,还是人才培养的需求方和资源共享的参与者,企业的积极参与都能使联合体的教育内容更加贴近实际需求,提高人才培养的质量和针对性,实现产教的无缝对接。通过投资和融资等手段为联合体提供稳定的资金来源,缓解资金压力,扩大资金规模,确保联合体的可持续发展。较丰富的技术资源意味着联合体具备较强的研发实力和创新能力。技术资源是构成组织核心竞争力的关键要素之一,拥有大量优质技术资源和持续创新技术的联合体不仅能够推动产业升级和技术进步以维持市场地位,还能够树立良好的品牌形象,获得公众的信任和认同,吸引更多合作伙伴和资源,推动联合体的进一步发展。良好的创新管理体制、创新政策及创新文化等因素对于产教联合体的建设和发展起着直接或间接的推动作用。在创新管理体制的支持下,产教联合体建立健全完善的管理框架和运行机制,使组织管理趋于高效化、科学化和规范化,从而提高联合体的运营效率和资源利用效率。政府制定针对性的创新政策,如财政支持、税收优惠、人才引进等政策红利,为产教联合体降低创新成本,激发创新活力,提高联合体整体实力和发展潜力。长期的创新文化熏陶使联合体成员更愿意积极探索新的领域,勇于尝试新的方法和技术,推动人才培养和专业建设不断进步,并有助于联合体吸引和留住优秀人才,提升其人才队伍的稳定性和凝聚力。在三者的协同作用下,市域产教联合体空间分布的高集聚得到有效推动,并且该路径的唯一覆盖度最广,在所有路径中最具解释力。

3.结果稳健性检验

根据以往研究[32],本文通过提高一致性水平对结果进行稳健性检验,结果如下:将原始一致性阈值由0.8提高至0.85进行检验,组态结果、解的一致性和解的覆盖度均与原结果保持一致,表明研究结论稳健;将原始一致性阈值由0.8提高至0.9进行检验,组态结果、解的一致性和解的覆盖度同样与原结果保持一致,说明研究结论稳健。

四、研究结论与启示

(一)研究结论

本文从区域创新生态系统视角出发,以全国第一批28家市域产教联合体为研究对象,运用模糊集定性比较分析对其空间分布及影响机制进行研究。结果显示:28家市域产教联合体整体呈现“东部远高于西部和中部”的空间分布格局,仅东部地区的市域产教联合体数量占比为53.6%;“资源—主体—环境”涵盖的7个要素均不能单独构成市域产教联合体空间高集聚的必要条件;市域产教联合体空间高集聚主要有企业主体驱动型、企业—技术驱动型、技术—创新驱动型、企业—技术—创新驱动型四条路径。

(二)研究启示

1.统筹推进,特色发展,着力加强市域产教联合体高质量建设

2023年,教育部印发《关于开展市域产教联合体建设的通知》,明确提出启动市域产教联合体创建工作,预计到2025年共建设150家左右的市域产教联合体。各省(市、自治区)应以“坚持系统布局与特色发展”为指导思想建设市域产教联合体,既要坚持系统布局,确保整个区域内的联合体形成有机整体;同时注重特色发展,使每个联合体根据自身优势和市场需求塑造独特的品牌和发展路径,注重与其他地区的错位发展,避免同质竞争,实现互利共赢。一是结合地区的独特资源优势和环境特点,因地制宜地制定发展策略。二是联合体应与当地产业结构相衔接。建设与主导产业、支柱产业、新兴产业密切相关的联合体,以有效地赋能区域经济发展,推动产业结构优化升级,促进产业上下游的衔接和协同,提高产业附加值,助力区域经济实现高质量发展。三是明确市域产教联合体的主体责任和角色,发挥其资源共享优势,确保其在区域内的引领作用,协同推动区域行业产业、职业院校等多方协同发展,形成良好的产业生态和人才培养体系。

2.全面优化,协同促进,积极营造市域产教联合体发展新生态

首先,市域产教联合体建设发展的影响因素呈现多元复杂的特点,资源、主体和环境均涵盖多重要素,且不同路径选择的各要素影响水平不同。因此,应全面优化联合体要素禀赋结构,提高区域内所有要素的综合水平,以高效推进市域产教联合体的创建发展。一是优化资源要素。根据区域资源的优越性和产业发展的需求,合理配置人才、技术、资金等资源,包括重视技术的研发和应用,提高技术的先进性和创新性,以技术优势带动联合体整体发展;合理配置资金,吸引投资,提高财务保障能力,为联合体的运营和发展提供稳定的经济支持;培养和引进多领域的高素质人才,建立完善的联合体人才队伍,提高团队的专业素质和创新能力。二是强化主体要素。明确学校和企业在联合体中的主体责任,并发挥各自优势。学校应注重人才培养和科学研究,为企业输送高质量的专业人才和科技创新成果;企业应积极参与联合体的管理和成长,提供市场需求和实践平台,促进产教深度融合。三是要改善环境。政府需要建立健全政策法规体系,为联合体的建设发展提供制度保障和支持。社会需要营造良好的创新氛围,鼓励创新思维和行动,推动联合体的持续发展和产业升级。此外,要强化企业主体、技术资源和创新环境三者的协同作用。在积极发挥企业主体作用的同时,依靠丰富的技术资源保障和建立良好的创新环境,通过全面提高人才培养质量、创新创业水平和区域经济发展水平,助力市域产教联合体高质量建设,营造产教融合发展新生态。

参 考 文 献

[1]中华人民共和国中央人民政府.中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化现代职业教育体系建设改革的意见[EB/OL].(2022-12-21)[2024-04-25].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202212/t20221222_1035691.html.

[2]教育部办公厅.教育部办公厅关于开展市域产教联合体建设的通知[Z].教职成厅函[2023]15号,2023-04-18.

[3]教育部办公厅.教育部办公厅关于公布第一批市域产教联合体名单的通知[Z].教职成厅函[2023]23号,2023-09-28.

[4]韩连权,徐高明.市域产教联合体建设:内涵、价值与行动方略[J].江苏高教,2023(10):47-52.

[5]冯海芬.市域产教联合体:内涵特征、价值意蕴与建设路径[J].职业技术教育,2023(25):14-19.

[6]边疆.高质量发展背景下市域产教联合体建设研究[J].湖北工业职业技术学院学报,2023(4):1-4.

[7]周勇军.政校企协同推进市域产教联合体建设研究[J].教育与职业,2023(18):64-69.

[8]冉云芳,周芷莹,徐灵波.组织间网络理论视角下市域产教联合体的内涵与形成机制[J].职业技术教育,2023(25):20-27.

[9]郭媛媛,王帅.多元主体协同视角下市域产教联合体建设:内在机理、实然困境和应然路径[J].职业技术教育,2023(22):41-49.

[10]吴慧媛,顾甲.基于共生理论的市域产教联合体建设研究[J].教育与职业,2023(21):58-62.

[11]郭广军,蒋晓明.高质量现代职教体系的发展逻辑、主要特征与实践路径[J].教育与职业,2023(19):30-36.

[12]王亚南,戚建飞,王斌.制度移植与生态重塑:太仓市产教联合体构建的实践与反思[J].职教通讯,2023(10):5-16.

[13]孙兴洋,高春津,吴芳,等.产教联合体的组织架构及价值取向——无锡高新区职业教育“新吴模式”的实践启示[J].教育视界,2023(32):5-11.

[14]谢晶晶.以产教深度融合助力中国式现代化建设——市域产教联合体和行业产教融合共同体建设案例经验与启示[J].科教文汇,2023(18):7-11.

[15]海秋丹.高职院校推进市域产教融合联合体的路径研究——以阜新玛瑙产业为例[J].辽宁高职学报,2023(9):10-14.

[16]韩伟,刘洪尊,丁锐.中国区域创新生态系统研究现状和趋势分析[J].科技导报,2023(16):100-112.

[17]要蓉蓉,郑石明.地方政府如何提升环境协同治理能力?——基于H市环境治理的案例研究[J].行政论坛,2023(1):77-86.

[18]张子法.产教融合人才培养影响要素的扎根研究:要素制度化及其组态效应的发现[J].高等工程教育研究,2023(4):79-85.

[19]梁晨,廖园园.高质量建设市域产教联合体的理性审视、逻辑关联与实践方向[J].教育与职业,2023(20):5-12.

[20]许本洲,温贻芳,张慧波,等.产教融合联合体与共同体建设:路径选择与院校作为[J].中国职业技术教育,2023(8):5-11.

[21]孙哲远,宋锋华,李翔.营商环境、产业多样化与区域经济复杂度——基于创新效率视角[J].软科学,2022(8):17-23.

[22]熊艾伦,吴启航,陶佳佳.性别多样性能否促进创新的社会意义——基于QCA的研究[J].科学学与科学技术管理,2022(7):62-78.

[23]杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[24]王瑱.税收赋能我国产教融合建设的现状与对策[J].税务研究,2023(8):127-131.

[25][29][32]敦帅,陈强.国家重点实验室的空间分异及其影响机制研究——基于GIS与QCA的分析[J].科学学与科学技术管理,2023(10):18-34.

[26]国家发展改革委办公厅教育部办公厅关于印发《试点建设培育国家产教融合型企业工作方案的通知》[Z].发改办社会[2019]964号,2019-10-12.

[27]林江鹏,肖万玉.产教融合金融支持的现实困境、路径选择和政策协同[J].中国经济报告,2022(6):61-68.

[28]李玉倩,史献芝.资源理论视角下产教融合创新生态系统的构建研究[J].江苏高教,2021(8):60-65.

[30][31]SCHNEIDER R M,SCHULZE-BENTROP C,PAUNESCU M.Mapping the institutional capital of high-tech firms:a fuzzy-set analysis of capitalist variety and export performance[J].Journal of International Business Studies,2010,41(2):246-266.

Research on the Spatial Distribution of Municipal Industry-education Consortium and Its Influence Mechanism

——Qualitative Comparative Analysis Based on Fuzzy Sets

Chen Ximeng, Lan Daiqiao, Jiang Lina

Abstract" Building a municipal industry-education consortium is the primary key task to accelerate the construction and reform of modern vocational education system. From the perspective of regional innovation ecosystem, this paper takes the first batch of 28 municipal industry-education consortiums as the research object, and studies their spatial distribution pattern and influence mechanism through descriptive analysis and qualitative comparative analysis of fuzzy sets. The results show that: the overall spatial distribution pattern of the municipal industry-education consortium-east is much higher than the western and central regions; none of the 7 elements covered by “resource-subjects-environment” can constitute the necessary conditions for the high spatial agglomeration of the municipal industry-education consortium; there are four driving paths for the high spatial agglomeration of the municipal industry-education consortium: enterprise-driven, enterprise-technology-driven, technology-innovation-driven, and enterprise-technology-innovation-driven. Therefore, to promote the high quality construction of the municipal industry-education consortium, it is necessary to make overall progress, develop with characteristics, and strengthen the high quality construction of the municipal industry-education consortium; it is also necessary to comprehensive optimize, coordinated promote, and actively create a new ecological development of municipal industry-education consortium.

Key words" municipal industry-education consortium; industry-education integration; spatial distribution; influence mechanism

Author" Chen Ximeng, associate professor of Teachers College for Vocational and Technical Education of Nanning Normal University (Nanning 530001); Lan Daiqiao, master student of Nanning Normal University; Jiang Lina, Nanning Normal University