临床护士死亡应对能力与死亡态度、职业认同的相关性

Correlation of competence in coping with death,attitude towards death and professional identity among clinical nurses

Keywords" nurses; death coping style; death attitude; professional identity; correlation

摘要" 目的:探讨临床护士死亡应对能力与死亡态度、职业认同的关系。方法:2022年10月—2022年12月,采用便利抽样法抽取河北省13所医院的953名临床护士作为研究对象,采用一般资料调查表、中文版死亡应对量表(CDS)、死亡态度描绘量表(DAP⁃R)、护士职业认同评定量表(PISN)进行调查。结果:953名临床护士CDS得分为(115.30±31.22)分,DAP⁃R得分为(95.59±16.41)分,PISN得分为(107.55±23.44)分。护士死亡应对水平与正向死亡态度、职业认同水平呈正相关(Plt;0.05),与负向死亡态度呈负相关(Plt;0.05)。回归分析结果显示,年龄、学历、近3个月护理过死亡病人的数量、死亡教育培训及DAP⁃R、PISN得分为护士死亡应对能力的影响因素(Plt;0.05)。结论:临床护士死亡应对能力处于中等偏低水平,与死亡态度及职业认同相关。护理管理者可通过培养护士正向死亡态度,加强其对护理职业的认同感,进而提升其死亡应对能力。

关键词" 护士;死亡应对能力;死亡态度;职业认同感;相关性

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2024.19.028

护士死亡应对能力指护士容忍与管理病人和家属临终、死亡、丧亲等问题的专业技能[1]。由于疾病复杂化、家庭小型化、人口老龄化等原因,人们的死亡地点已经从家庭向医院转移[2],临床护士将不可避免地接触更多的死亡病例。护士的死亡应对能力直接影响病人满意度和临床护理服务质量[3]。因而,死亡应对能力也是临床护士重要的专业技能之一。然而,受传统观念、死亡教育等因素限制,多数护士缺乏正确的死亡应对方式[4]。死亡态度是指个体对死亡作出反应时所持的评价性的、较稳定的内部心理倾向[5]。研究显示,护士在面对病人死亡时,不恰当的应对方式既影响护士对死亡的态度,也影响护理质量[6⁃7]。同时,受病人死亡事件负性因素的影响,易引发护士死亡焦虑与死亡抑郁等负性情绪,表现出较高的职业倦怠,甚至离职[8]。目前,国内对护士死亡应对能力的研究尚处于起步阶段,对死亡应对能力与死亡态度、职业认同的关系鲜有研究。本研究通过调查河北省13所医院的953名临床护士的死亡应对能力现状,探究死亡应对能力与死亡态度、职业认同的关系,以期为护理管理者提出提升护士死亡应对能力的对策提供参考。

1" 对象与方法

1.1 研究对象

2022年10月—2022年12月采用便利抽样法选取河北省13所医院的1 000名在职临床护士作为研究对象。纳入标准:1)注册的河北省临床护士;2)临床护理时间≥6个月;3)知情同意,且具备良好的沟通、表达能力。排除标准:1)外出进修、规培护士;2)在调查期间辞职、离岗护士;3)产科、儿科护士。本研究经医院医学伦理委员会审核批准(伦理号:2023KS194),所有研究对象均知情同意。

1.2 调查工具及方法

1.2.1 调查工具

1.2.1.1 一般资料调查表

该调查表由研究者通过回顾文献自行设计完成,包括病人的年龄、性别、宗教信仰、婚姻状况、最高学历、职称、工作岗位、近3个月护理过死亡病人的数量、月平均夜班数、过去1年的丧亲经历以及死亡教育培训等。

1.2.1.2 中文版死亡应对量表(Death Coping Ability Scale,CDS)

CDS包括与他人沟通临终或死亡的能力(8个条目)、自我死亡接受能力(5个条目)、死亡后适宜处理能力(4个条目)、死亡应对能力(4个条目)、自我死亡感知和表达能力(5个条目)、生命省察能力(2个条目)6个维度,共28个条目[9]。各条目采用Likert 7级评分法,得分为28~196分,得分越高表示护士的死亡应对能力越佳,总分lt;105分表示死亡应对能力不足,gt;157分表示死亡应对能力较强[10]。该量表Cronbach's α系数为0.905,效度指数为0.888。

1.2.1.3 死亡态度描绘量表(Death Attitude Profile⁃Revised,DAP⁃R)

DAP⁃R包括死亡恐惧(7个条目)、死亡逃避(5个条目)、自然接受(5个条目)、逃避接受(5个条目)、趋近接受(10个条目)5个维度,共32个条目。其中死亡恐惧、死亡逃避2个维度属于负向死亡态度,自然接受、逃离接受、趋近接受3个维度属于正向死亡态度。各条目采用Likert 5级评分法,得分为32~160分,得分越高,表示护士的死亡态度越趋于该维度[11]。该量表Cronbach's α系数为0.857,效度系数为0.792。

1.2.1.4 护士职业认同评定量表(Professional Identification Scale for Nurse,PISN)

PISN包括职业认知评价(9个条目)、职业社会支持(6个条目)、职业社交技巧(6个条目)、职业挫折应对(6个条目)、职业自我反思(3个条目)5个维度,采用Likert 5级评分法,总分30~150分,得分越高,表示护士的职业认同程度越高[12]。该量表Cronbach's α系数为0.938。

1.2.2 资料收集方法

征得各医院管理者及伦理委员会同意后,告知研究目的、方法、内容及研究对象的纳入与排除标准,通过网络平台发放电子问卷,护士可通过手机、电脑等设备进行填写。问卷所有题目均设为必填项,出现漏填则无法提交,以此保证问卷填写的完整性,为防止重复填写,问卷设置为同一IP地址或微信号仅可填写1次。护士将填写完成的问卷提交至平台后,对无效问卷(回答时间lt;200 s,问卷选项呈规律性填写或完全相同)进行人工排查。本调查共回收问卷987份,其中有效问卷953份,有效回收率96.6%。

1.3 统计学方法

采用SPSS 26.0对数据进行处理。定性资料采用频数、百分比(%)表示,行χ2检验;符合正态分布的定量资料采用均数±标准差(x±s)表示,行t检验,多组间比较采用单因素方差分析,采用Pearson相关分析死亡应对能力与死亡态度、职业认同的相关性;影响因素分析采用线性回归分析。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2" 结果

2.1 临床护士CDS、DAP⁃R及PISN得分情况

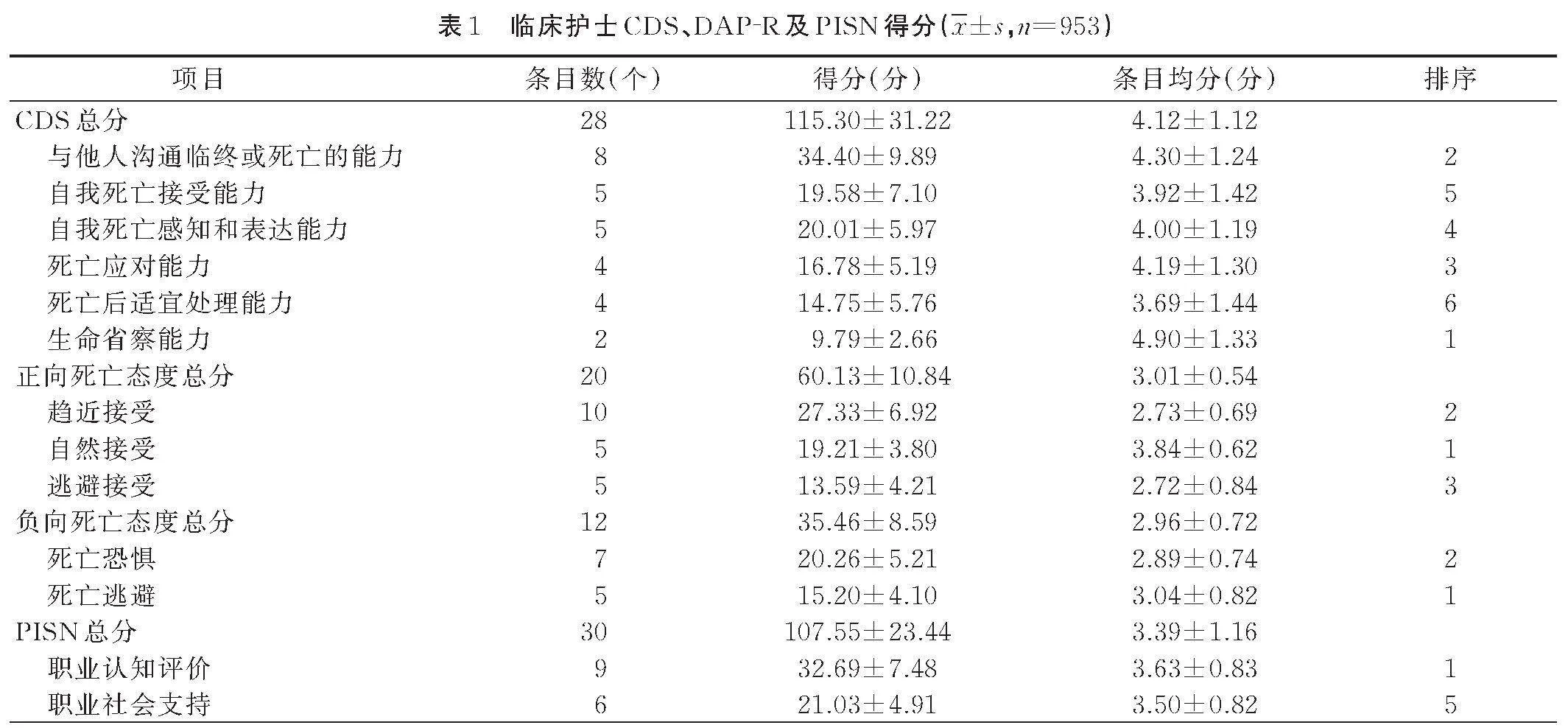

临床护士CDS总分为(115.30±31.22)分,DAP⁃R总分为(95.59±16.41)分,其中正向死亡态度总分为(35.46±8.59)分,负向死亡态度总分为(60.13±10.84)分。PISN总分为(107.55±23.44)分。见表1。

2.2 不同人口学特征临床护士CDS得分比较

结果显示,不同年龄、学历、职称、工作科室、近3个月参与护理死亡病人的数量、过去1年的丧亲经历及参加死亡教育培训情况的临床护士CDS得分差异均有统计学意义(Plt;0.05),详见表2。

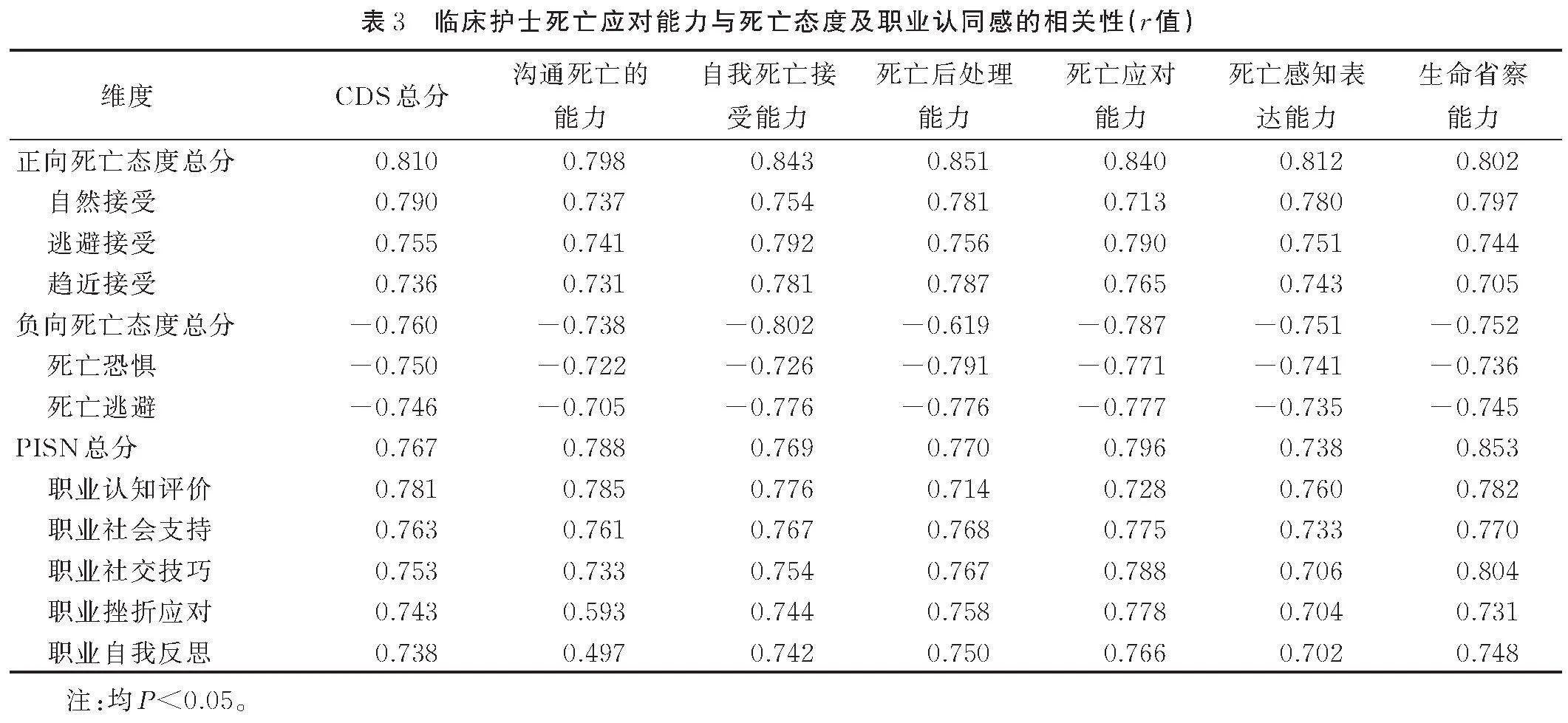

2.3 临床护士死亡应对能力与死亡态度及职业认同感的相关性

Pearson相关分析结果显示,临床护士CDS总分与正向死亡态度呈正相关(r=0.810,Plt;0.05),与负向死亡态度总分呈负相关(r=-0.760,Plt;0.05),与PISN总分呈正相关(r=0.767,Plt;0.05),详见表3。

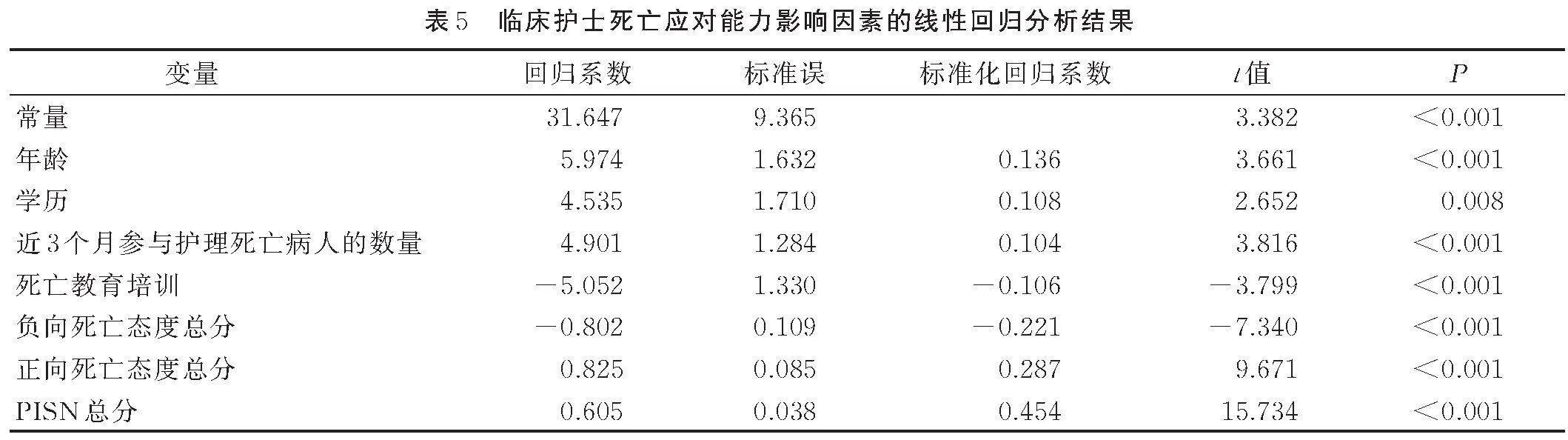

2.4 临床护士死亡应对能力影响因素的线性回归分析

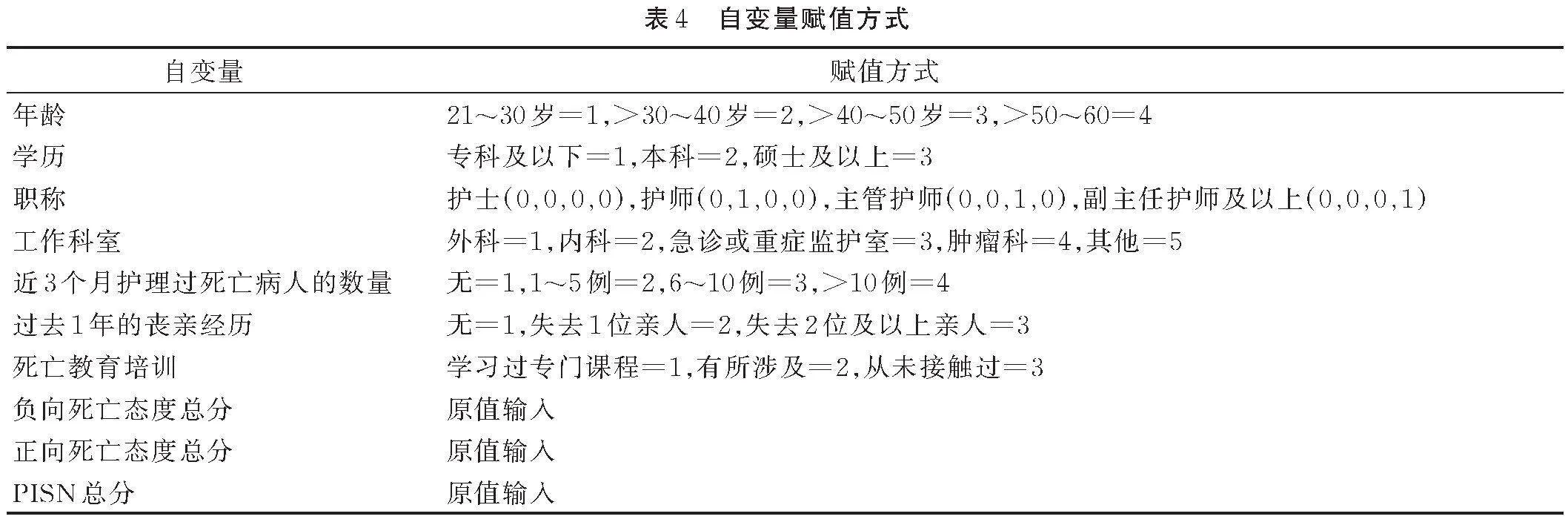

以CDS总分为因变量,以单因素分析和相关性分析中有统计学意义的7个变量、负向死亡态度总分、正向死亡态度总分及PISN总分为自变量进行线性回归分析,自变量赋值方式见表4。结果显示,年龄、学历、近3个月参与护理死亡病人的数量、死亡教育培训、负向死亡态度、正向死亡态度及职业认同感是临床护士死亡应对能力的影响因素(Plt;0.05),详见表5。

3" 讨论

3.1 临床护士死亡应对能力现状

临床护士CDS得分为(115.30±31.22)分,按照Schmidtriovalle[10]对死亡应对能力水平的划分标准,本研究中临床护士的死亡应对能力处于中等偏低水平。与褚冬燕等[7]对长沙市5所三级甲等医院护士的调查结果相似,高于马蕙等[13]对144名重症监护室护士的调查结果[(89.64±11.30)分],低于王丽华等[14]对108名安宁疗护护士的调查结果[(142.08±21.07)分]。这可能与重症监护室护士在工作中更倾向于追求治愈性的结果,而近些年随着我国安宁疗护理念的发展与传播,“死亡是治疗失败”的传统观念正在逐渐改变,尤其是从事安宁疗护的护士更能客观对待死亡有关。本研究结果显示,临床护士生命省察能力维度条目均分最高,这与钟美霞等[15]调查结果一致,说明临床护士在工作中通过病人死亡事件,逐渐接受死亡是不可避免的事实,学会思考,感悟生命的意义。临床护士死亡后事宜处理能力维度条目均分最低,与梅燕等[16]调查结果一致,可能与我国目前护理培训更注重病人生存期间的护理专业技能,忽略了病人死亡后处理技能的培训有关。

3.2 临床护士死亡应对能力与死亡态度及职业认同感的相关性

本研究结果显示,临床护士CDS总分与正向死亡态度总分呈正相关(r=0.810,Plt;0.05),表明死亡态度越积极其死亡应对能力越强,与Lin等[17]研究结果类似。分析原因可能是积极的死亡态度可以帮助护士理解死亡的意义、坦然面对病人的死亡,从容有序地应对死亡,促使其能更高效地学习死亡相关知识与技能,提高自身死亡应对能力。本研究结果显示,CDS总分与负向死亡态度总分呈负相关(r=-0.760,Plt;0.05),表明越逃避或恐惧死亡的护士其死亡应对能力越低,这与Barnett等[18]研究结果相近。分析原因可能是:负向的死亡态度会引发护士的恐惧、逃避情绪,使其难以正确理解死亡的意义,难以通过正确的死亡应对方式来处理死亡相关事件。该结果提示护理管理者应重视临床护士面对临终、死亡病人时的情绪变化,及时倾听、疏导,减轻死亡焦虑感,缓解对死亡的恐惧,帮助其树立正确的死亡观及积极的死亡态度,克服内心恐惧、逃避死亡的心理。本研究结果显示,临床护士CDS总分与PISN总分呈正相关(r=0.767,Plt;0.05),即职业认同感越强,其死亡应对能力越强。与Xie等[19]研究结果类似。究其原因可能为:具有较高职业认同感的护士往往有着更强的职业责任心和更认真的职业态度,在护理活动中能正确认识自身工作的价值和意义,树立科学的死亡和生命价值观,采取积极的死亡应对策略,有助于自身死亡应对能力的提升。提示护理管理者应重视为临床在职护士营造积极、乐观的工作氛围,提升科室人文关怀内涵,加强不同科室间的经验交流与工作表彰,提高在职护士对自身工作内容的认知水平,培养其职业认同感。

3.3 临床护士死亡应对能力的影响因素

本研究结果显示,年龄、学历、参与护理死亡病人的数量、参加死亡教育培训情况是影响临床护士死亡应对能力的影响因素。

3.3.1 年龄

本研究结果显示,年龄越大,临床护士死亡应对能力越强,与Perters等[20]研究结果一致。年龄越大的护士工作经验和生活经验相对丰富,经历生死攸关事件较多,因而更懂得如何应对死亡。

3.3.2 学历

本研究结果显示,学历越高,临床护士死亡应对能力越强,与Seo等[21]研究结果一致。一项关于重症监护室护士死亡应对能力的调查研究显示,学历并未对护士死亡应对能力产生显著影响[22],这可能与不同地区护理教育课程设置有关,也提示为在职护士提供针对性相关继续教育支持的必要性。

3.3.3 近3个月参与护理死亡病人的数量

本研究结果显示,近3个月参与护理死亡病人的数量越多,临床护士死亡应对能力越强。与Chan等[23]研究结果一致,说明死亡护理经验越丰富,死亡应对能力越强。但Kent等[24]研究显示,临床护士接触更多的死亡病人时,可能存在睡眠障碍、易怒、人际关系等问题,会对其生活产生一定的影响。提示护理管理者应多关注护士的压力管理能力,以避免因接触多次死亡病人产生负面情绪。

3.3.4 参加死亡教育培训

本研究结果显示,参加死亡教育培训对临床护士死亡应对能力有影响,与Lindqvist等[25]研究结果一致。国内外目前的死亡教育相关培训主要集中在知识和技能层面,对于如何针对性地提高临床护士死亡应对能力方面的培训十分缺乏。因此,以护士死亡应对能力培训需求为切入点的培训方案可以作为今后的培训重点。通过课程学习能帮助在职护士树立科学的死亡和生命价值观,丰富其对个体面对和处理死亡情况的策略、方法的认知与了解,不仅有利于更好地处理、安排死亡相关事宜,同时还有助于护士在面对死亡前做好心理准备,提高服务质量。本研究中有34.21%(326/953)的护士从未接触过死亡教育,说明死亡教育欠缺,覆盖范围需进一步扩大,应当重视在职临床护士的死亡教育,在日常管理工作中应结合临床护士不同特点设置个性化、多样化的死亡教育培训,可通过讲授法、影片欣赏法、仿真模拟法、在线教育、体验式学习、案例教学、教学查房和反思日记等方法加强死亡教育,提高其对死亡的认识和理解,树立正确、科学的死亡观,从而提高其死亡应对能力。

4" 小结

综上所述,临床护士的死亡应对能力受学历、近3个月参与护理死亡病人的数量、死亡教育培训、死亡态度、职业认同感等因素的影响。因此,护理管理者应重视营造舒适、良好的工作氛围,引导护士保持积极、健康的工作心态,培养并提高护士的职业认同感,加强死亡教育,树立科学的死亡和生命价值观,以改善临床护士的死亡应对能力。本研究的不足之处在于研究对象仅选自河北省1个地区,研究结果可能存在地域局限性,今后应扩大样本范围,提高研究结果的有效性、准确性。

参考文献:

[1]" SCHWAB A.Death competence and the professional will[J].Death Studies,2010,34:664-670.

[2]" 杨子敬,舒晓,周玉兰,等.家庭照顾者对老年病人死亡地点的选择倾向及相关因素研究[J].护士进修杂志,2023,38(3):193-198.

[3]" 陈炜琳,马红梅,王萧,等.护士死亡应对能力的研究进展[J].中华护理杂志,2019,54(12):1795-1799.

[4]" 李玉兰,汉瑞娟,祁万君.临床护士死亡应对能力的研究进展[J].临床医学研究与实践,2023,8(4):195-198.

[5]" 孙丽,顾道琴,胡成文.我国死亡态度的文献计量学分析[J].护理管理杂志,2019,19(3):196-199.

[6]" 罗蕾,李放,张健,等.安宁疗护专科护士的死亡态度与死亡教育需求现状及其相关性分析[J].中国护理管理,2021,21(2):195-201.

[7]" 褚冬燕,廖小利,蔡亮,等.三级甲等医院护士死亡态度、死亡应对能力与死亡教育需求的关系研究[J].中国实用护理杂志,2023,39(12):930-936.

[8]" ORGAMBÍDEZ-RAMOS A,BORREGO-ALÉS Y,GONÇALVES G.Adaptation and initial validation of the Spanish version of the Passion Scale in the Workplace[J].Rema,2014,19(2):25-39.

[9]" 郑瑞双,郭巧红,严梅,等.死亡应对量表的汉化及信效度检验[J].护理学杂志,2021,36(5):51-54.

[10]" SCHMIDTRIOVALLE J,MONTOYAJUAREZ R,CAMPOSCALDERON C P,et al.The effects of a training program on coping with death in palliative care[J].Med Paliativa,2012,19(3):113-120.

[11]" 唐鲁,张玲,李玉香,等.中文版死亡态度描绘量表用于护士群体的信效度分析[J].护理学杂志,2014,29(14):64-66.

[12]" 刘玲,郝玉芳,刘晓虹.护士职业认同评定量表的研制[J].解放军护理杂志,2011,28(3):18-20.

[13]" 马蕙,刘炜,李玮,等.ICU护士死亡应对能力与创伤后成长的相关性分析[J].循证护理,2022,8(1):101-105.

[14]" 王丽华,洪金花,何风娥,等.安宁疗护护士死亡应对能力现状及影响因素分析[J].南昌大学学报(医学版),2021,61(2):83-88.

[15]" 钟美霞,胡建萍,郑月,等.规范化培训护士的死亡态度与死亡应对能力现状及其相关分析[J].职业与健康,2022,38(23):3245-3250.

[16]" 梅燕,李杨柳,韩娜.血液科护士死亡应对能力现状及影响因素分析[J].全科护理,2022,20(24):3448-3452.

[17]" LIN X,LI X Q,BAI Y Q,et al.Death-coping self-efficacy and its influencing factors among Chinese nurses:a cross-sectional study[J].PLoS One,2022,17(9):e0274540.

[18]" BARNETT M D,REED C M,ADAMS C M.Death attitudes,palliative care self-efficacy,and attitudes toward care of the dying among hospice nurses[J].Journal of Clinical Psychology in Medical Settings,2021,28(2):295-300.

[19]" XIE L,LI Y J,GE W J,et al.The relationship between death attitude and professional identity in nursing students from China[J].Nurse Education Today,2021,107:105150.

[20]" PETERS L,CANT R,PAYNE S,et al.Emergency and palliative care nurses' levels of anxiety about death and coping with death:a questionnaire survey[J].Australasian Emergency Nursing Journal,2013,16(4):152-159.

[21]" SEO M J,KIM J Y,KIM S,et al.Nurses attitudes toward death,coping with death and understanding and performance regarding EOL care:focus on nurses at ED,ICU and oncology department[J].The Korean Journal of Hospice and Palliative Care,2013,16(2):108-117.

[22]" 陈怡漶,曾焕棠.加护病房护理人员死亡处理能力之探讨[J].健康科技期刊,2017,4(1):20-42.

[23]" CHAN W C H,TIN A F,WONG K L Y.Coping with existential and emotional challenges:development and validation of the Self-Competence in Death Work Scale[J].Journal of Pain and Symptom Management,2015,50(1):99-107.

[24]" KENT B,ANDERSON N E,OWENS R G.Nurses' early experiences with patient death:the results of an on-line survey of registered nurses in New Zealand[J].International Journal of Nursing Studies,2012,49(10):1255-1265.

[25]" LINDQVIST O,TISHELMAN C.Going public:reflections on developing the DöBra research program for health-promoting palliative care in Sweden[J].Progress in Palliative Care,2016,24(1):19-24.