民族地区乡村旅游发展水平测度与外源因素研究

摘要:乡村旅游对民族地区乡村振兴和实现共同富裕具有重要价值。文章以民族地区全国乡村振兴示范县(16个县)为样本,基于“起点—动力”假说,实证测度和分析民族地区乡村旅游的发展水平及影响其发展的外源因素。结果表明:(1)民族地区乡村旅游发展水平整体处于中等水平,空间上呈不均衡分布态势,差异显著;(2)乡村性能够显著促进乡村旅游发展水平提升,其作为关键影响因素,能够激发县域乡土文化活力,推动乡村发展;(3)乡村旅游分级指标中绿色生态、旅游支持、旅游活力、旅游效益与乡村旅游关联度均超过0.7,关联度较高,说明四大系统指标都能够促进示范县乡村旅游发展水平提升,从而推动乡村实现从“绿水青山”到“金山银山”的跨越。

关键词:民族地区;乡村旅游;外源因素;国家乡村振兴示范县

一、引言

党的二十大报告提出,要将发展乡村特色产业作为推动乡村振兴的战略任务。乡村旅游业是乡村特色产业的代表,其作为一种不同于传统旅游的旅游形式,有利于促进经济发展和生态保护间的良性循环,被许多国家和地区认为是推动乡村转型发展的有效手段[1],是一项可供借鉴与扩散的乡村振兴治理范式与行动方案[2]。乡村发展以旅游为桥梁,既是回应国家发展的重大战略需求,也是推进乡村快速发展的迫切需求,这在国家政策层面也有相关表述。《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《中共中央、国务院关于印发lt;乡村振兴战略规划(2018—2022 年)gt;的通知》《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018—2020》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《乡村建设行动实施方案》《“十四五”旅游业发展规划》等文件中明确指出,旅游业作为一种综合性产业,是打赢脱贫攻坚战、促进美丽乡村建设的关键因素,也是我国新时代提高人们消费水平、助力乡村振兴、促进农村高质量发展的重要举措。然而,当前在政策红利和市场需求巨大的现实情况下,乡村旅游蓬勃发展,却也出现了一大批盲目跟随政策、过度开发与集聚的乡村“农家乐”旅游,资源浪费现象严重,尤其在民族地区尤为突出。因此,有必要测度当前民族地区乡村旅游的发展水平,揭示影响其发展的外源因素,提出对应的政策建议,这对落实乡村振兴战略和推动民族地区乡村转型升级具有重要的理论意义和实践价值。

乡村是城市建成区以外的广大乡土地域,一直以来,乡村旅游都是国内外学者关注的重要课题。我国乡村旅游的发展具有明显的中国特色,正在逐步成为一种典型的输血、造血相结合的扶贫模式,主要利用自然资源、绿色农业、传统村落等方式驱动乡村发展[3],提供就业岗位、带动产业发展、改善交通条件,促进农村可持续发展。学者们多采用熵权法、耦合评价等方法,从村域到全国不同地理尺度,以乡村旅游重点村、休闲农业与乡村旅游示范县、乡村旅游特色区域和城市带为表征,基于评价指标体系的构建基础探究乡村旅游发展的驱动因素[4]、阻碍原因[5]、创新发展路径[6]等,通过实证分析证明乡村旅游是实现精准扶贫、乡村振兴、区域发展等战略的有效举措[7]。然而现有研究多聚焦发达区域、特色区域的乡村旅游,鲜以民族地区县域展开研究。

乡村旅游的发展受乡村内部和外部的因素共同影响,研究乡村旅游发展的外源因素是理解乡村本质的重要基础,这也是进一步开展评价体系研究的要素来源[8]。在乡村内部,地理条件[9]、内生发展动力[10]、利益相关者[11]是降低乡村旅游竞争力的关键因素,也是乡村旅游同质化、集聚化、刻板化发展的主要诱因。在乡村外部,乡村产品依托交通区位、产业基础、旅游投资、政策支持、文化基底、智能网络等外源因素实现商业转化[12],产生经济效益和社会效益,推动乡村可持续性发展。研究乡村旅游发展的影响因素也成为学界研究热点之一。国外学者ANDREW LEPP[13]指出,旅游者素质、感知风险、乡村旅游的管理是推动乡村旅游发展的因素;STEPHEN-C等认为,外界环境对乡村旅游发展动力也会产生直接影响[14]。国内学者则从乡村的本质乡村性出发,强调其是乡村旅游发展的根本动力,以此构建出乡村旅游驱动机制的系统动力模型,认为乡村旅游系统由需求、供给、支持和媒介4个子系统构成[15],并将其划分为产业经济子系统、社会文化子系统和资源环境子系统[16]。在这些外部系统的支持下,全域旅游兴起,成为乡村旅游火热发展的重要驱动力[17]。

民族地区集中在西北、西南地区,远离大都市,虽地形地貌复杂、气候多变,但拥有天然独特的资源优势,其丰富的森林资源、水能蕴藏、矿产资源均排在全国前列,且特色的民族文化是构成旅游吸引力的关键因素。同时,民族地区也是典型的欠发达和生态系统脆弱的地区,受历史、地理、政策、环境等因素影响,旅游开发既有优势,又存在上述限制。在国家“促进区域协调发展”的政策基调上,民族地区乡村发展是一大重点,具有一定的典型代表意义。旅游是突破“条块分割”区域界限的有效手段。因此,为了凸显旅游发展在乡村地域空间建构中的重要性,并以高效率推进旅游发展来实现乡村振兴的目标,必须从现实情况出发,深入探究哪些外源因素影响民族地区旅游业的发展,进一步得到推动民族地区乡村旅游发展的启示。只有把握了外源因素,旅游目的地政府和企业等主要参与者才能够因地制宜、对症下药,采取针对性的措施来刺激和加强驱动力,帮助县域找到正确的旅游发展道路,以振兴乡村。基于以上分析,本文以民族地区16个乡村振兴示范县为研究对象,尝试构建民族地区乡村旅游发展水平的多维度评价指标体系,采用熵权法测算民族地区县域乡村旅游发展水平,以及在“起点—动力”假说的指导下,通过灰色关联分析方法寻找影响民族地区乡村旅游发展的外源因素,以期为民族地区其他县域发展乡村旅游、推进共同富裕提供经验证据。

二、“起点—动力”假说

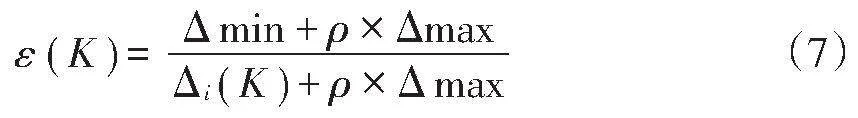

“起点—动力”假说是由张骁鸣和保继刚[18]提出,是用于解释乡村旅游发展路径选择和长期延续的理论模型,以历史赋存和促进旅游发展的偶然事件来决定乡村选择如何发展的“起点”,以各种自然环境、社会、经济、文化、政治等要素之间复杂的彼此关联和相互作用来决定乡村如何持续发展的“动力”。这个假说强调了发展路径的统一指向性,即一个乡村地区为何会选择以旅游为主导的发展道路,并且为何能够长期持续这种发展模式,最终实现以旅游为主导的乡村变迁。针对引言部分关于乡村旅游发展和其外源因素两个问题,本文提出民族地区的“起点—动力”假说主要包括以下两个命题:

第一,民族地区县域选择旅游开发的道路决定于特定的“起点”(origin),即决定于民族地区县域乡村发展旅游前期的初始状态,包括历史文化资源、自然资源、乡村文化节庆活动、赛事旅游等,这些初始因素共同决定了该地区是否具有开发旅游的潜力和可能性;第二,民族地区县域延续旅游发展的道路决定于特定的“动力”(dynamics),换句话说,也就是指推动乡村旅游发展的各种力量,包括政策支持、市场需求、投资投入等,这些动力因素决定了乡村旅游能否从起点出发,沿着旅游发展的道路前进。因此,乡村旅游一旦选择了特定的发展路径,就会形成一种自我强化的机制,使得该地区在未来的发展中越来越依赖于旅游业。尤其是对于生态环境脆弱、交通不便捷、经济发展水平较落后的民族来说,发展乡村旅游是实现乡村转型发展的制胜法宝。

“起点—动力”假说认为,乡村旅游的发展应当具有明确的目标和方向,即通过旅游发展来带动乡村振兴。受历史原因和地理位置的影响,民族地区在初期选择乡村发展的旅游道路上具有不确定性和多样性,所以本文依据地区分类将民族地区划分为乡村旅游发展的“起点”。同时,乡村旅游持续发展需要“动力”系统要素间的相互作用,旅游资源、支持力度、旅游活力、经济发展能力等都被证明是促进乡村旅游发展的关键外源因素(见图1)。

三、研究设计

(一)研究区概况

我国民族地区大多数分布在边远地区,地域辽阔,资源丰富,既是我国发展的战略资源接续地,也是重要的生态屏障区,地区居民日常行为隐含着绿色性、生态性和可持续性[19]。本文参照2022年12月23日发布的《乡村旅游绿皮书:中国乡村旅游发展报告(2022)》中关于《民族地区乡村旅游发展报告》,将内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区五个民族自治区和三个民族人口居住较多的贵州、云南、青海三省称为民族地区,以该地区的全国乡村振兴示范县(2022年)为样本进行研究,包含16个县域(如表1所示)。

(二)指标选取和数据来源

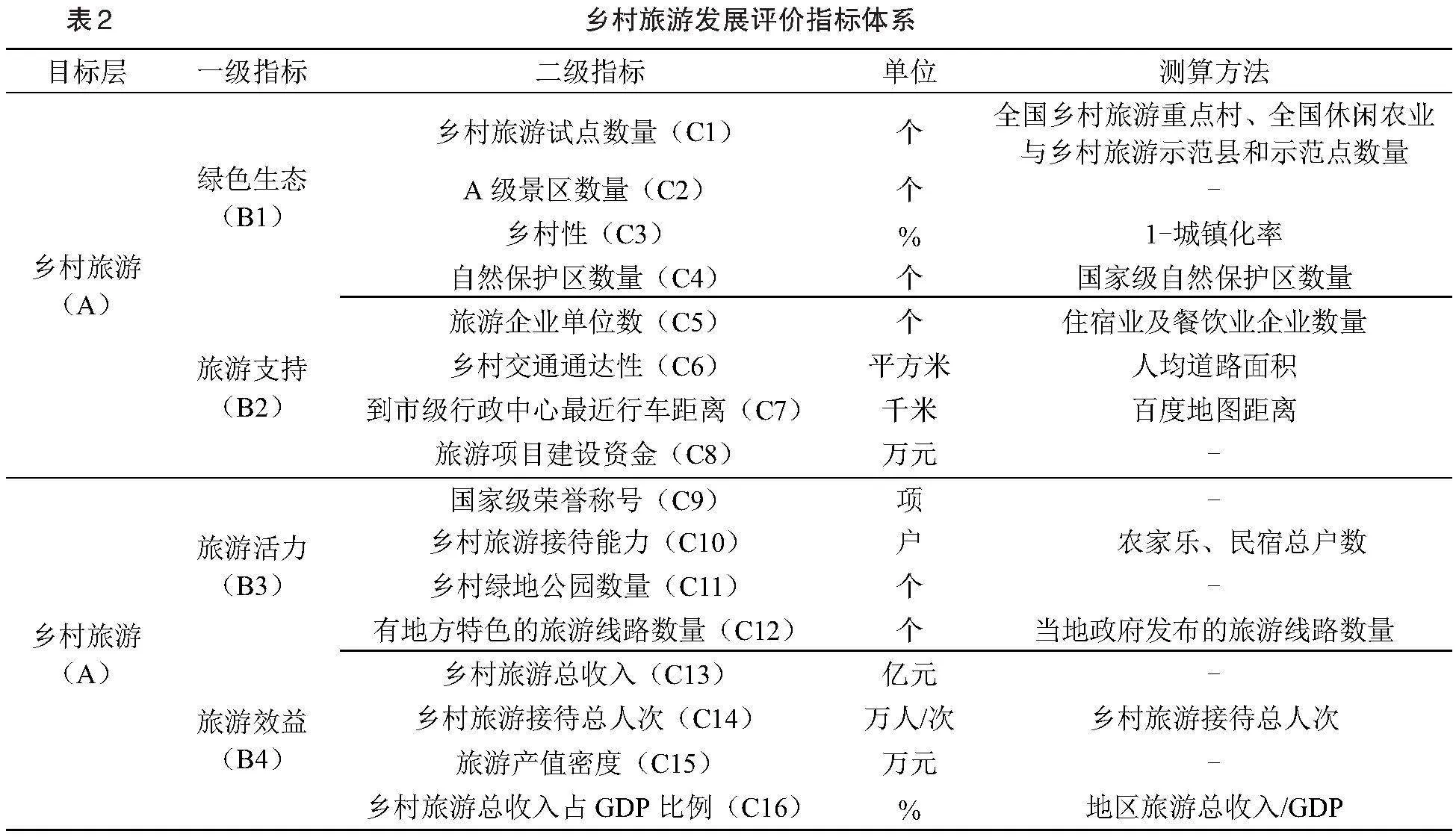

随着社会经济快速的发展,以及在国家政策的引导和中央政府的强势驱动下,乡村旅游焕发出巨大的潜力,愈发受到游客的青睐。本文根据实地调研结果,综合相关研究成果[20-24]和民族地区特性,并参考领域专家意见,构建民族地区乡村旅游发展评价指标体系。具体阐述如下:(1)绿色生态。丰富、独特且具有游憩价值的绿色生态资源是乡村旅游目的地得以发展的重要驱动力,乡村振兴示范县的生态资源基础是其旅游发展的重要基础,这其中包含乡村旅游试点数量、A级景区数量、乡村性与自然保护区数量。(2)旅游支持。政策、资金、服务是乡村旅游发展最直接的支持,都能够刺激旅游地经济发展,本文选取了旅游企业单位数量、乡村交通通达性、到市级行政中心最近行车距离、旅游项目建设资金来衡量民族地区乡村振兴示范县的基础建设情况与支持力度。(3)旅游活力。乡村旅游发展的创新在于乡土文化活力的激发,乡村荣获的国家级与省级荣誉、规划的旅游线路以及拥有的特色民宿和农家乐,其迸发出的活力能够满足旅游者和村民生产生活的双重需求。选取国家级荣誉称号、乡村旅游接待能力、乡村绿地公园数量、有地方特色的旅游线路数量表征民族地区乡村旅游的活力水平。(4)旅游效益。经济发展水平直接影响旅游消费力度。选取乡村旅游总收入、乡村旅游接待总人次、旅游产值密度、乡村旅游总收入占GDP比例四个指标衡量县域乡村旅游发展整体水平。最终形成本文的乡村旅游发展评价指标体系,共16个,如表2所示。

截至2021年底,民族地区16个乡村振兴示范县的数据来源于《中国县域统计年鉴》、各县域2021年度国民经济和社会发展统计公报,部分数据是政府官网留言、电话联系各县域工作人员获得,个别缺失数据采用均值法补充。为便于指标的识别与计算,采用Xa格式进行编码;为规避主观因素干扰,提高权重的效度与信度,采用熵值法赋权。

(三)研究方法

采用熵值法对民族地区乡村旅游发展水平进行测度。熵值法是用来反映指标离散程度和变异程度的数学方法,可以用来计算指标权重和综合得分[25]。各指标的熵值越大,反映出的样本数据信息量越小,表明样本数据变异程度越低,效用值越小,相应指标的权重就越小;相反,熵值越小,反映出的样本数据信息量越大,表明样本数据变异程度高,效用值越大,相应指标的权重就越大[26-27]。具体计算步骤为:

(1)设有[m]个指标,每个指标有[n]个样本。由于各指标样本数据量纲不同,不能够直接进行比较,需要对样本数据进行标准化处理。

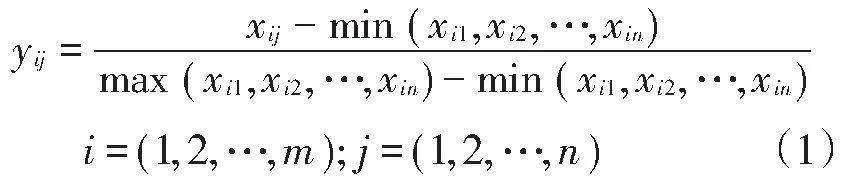

式(1)中,[xij]为第[i]个指标第[j]个样本数值,指样本数据标准化后数值。

(2)计算第[j]个样本占第[i]个指标的比重:

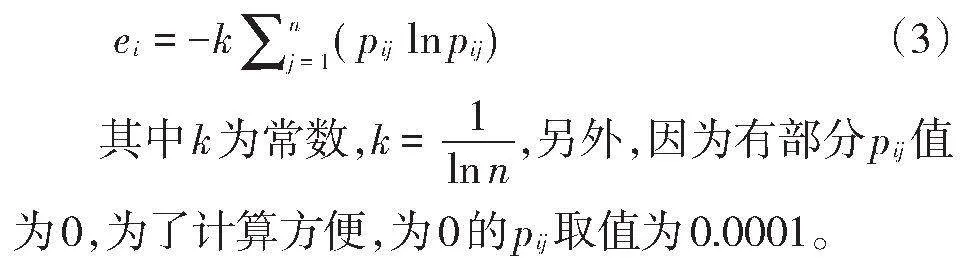

(3)计算第[i]个指标的熵值:

(4)计算第i项指标的权重:

(5)计算民族地区示范县乡村旅游发展水平得分,分数越高,表明综合发展水平越高。

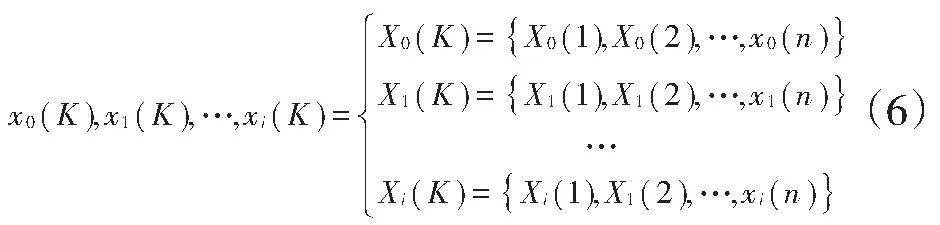

此外,灰色关联分析法是一种定量研究分析方法,广泛运用于旅游经济、生态旅游、乡村旅游等领域[28-29]。该方法用来分析各要素之间关联程度的紧密性[30],两个因素的同步变化程度越高,关联度越大,反之越小。本文以乡村旅游发展水平为参考序列,以各指标归一值序列为比较序列,选择0.5作为分辨系数,进行影响因素实证分析。计算步骤为:

确定参考数列[X0(K)]和比较数列[Xi(K)]。其中,[i]为比较数列个数,[i=(1,2,…,m)];[K]为数列样本个数,[K=(1,2,…,n)]。即:

(1)对原始数列无量纲化处理,并求极值。找出极大值[Δmax]和极小值[Δmin]。

(2)求关联系数。

(3)求关联度。

四、结果与分析

(一)乡村旅游发展水平评价

运用熵值法,确定民族地区全国乡村振兴示范县乡村旅游发展水平评价指数,结合综合得分计算公式进行量化评价。

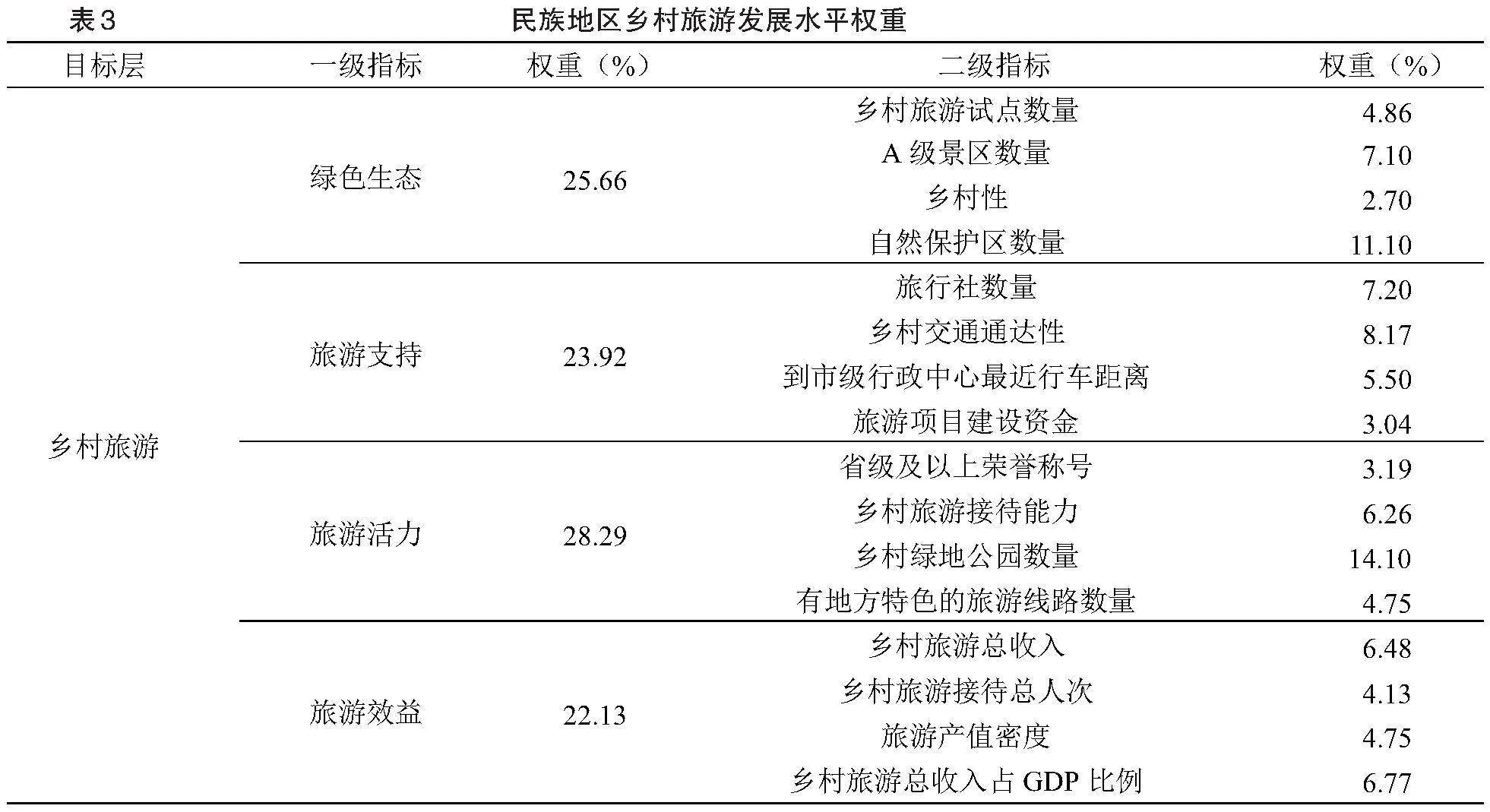

1.权重计算

根据式(1)至式(4),计算得到民族地区乡村振兴示范县2021年乡村旅游发展水平权重(见表3)。从二级指标来看,评价指数大小排序为:旅游活力>绿色生态>旅游支持>旅游效益。旅游活力是地区发展乡村旅游的重要动力,也是吸引旅游者前来旅游的引力,其作为关键,是实现民族地区乡村旅游高质量发展的重要一环;绿色生态是地区旅游资源的基底,良好的生态资源环境有利于乡村旅游的绿色可持续发展;旅游支持力是乡村旅游的重要保障,通过交通便捷、资金投入等方式为旅游者的出行保驾护航;旅游效益则是乡村旅游的最终目标。从三级指标来看,乡村绿地公园数量、自然保护区数量、乡村交通通达性、旅行社数量、A级景区数量权重较高,说明良好的乡村生态环境与便捷的交通对民族地区乡村旅游高质量发展起促进作用。乡村性是乡村旅游的基础,然而随着城镇化的发展和旅游者需求的改变,乡村性逐渐被解构,正在流失,结果发现,在县域乡村旅游发展进程中,乡村性指标权重最低。因此,后续民族地区全国乡村振兴示范县应减少大规模开发,注重保持乡村特有的“乡土”性,以此来实现乡村振兴。

2.综合得分

从民族地区整体看,其乡村旅游发展水平均值为6.25%,处于中等水平;就不同区域而言,由表4可知,民族地区乡村旅游发展水平则呈现出“南部省区均值gt;中部省区均值gt;北部省区均值”的态势。其中,北部内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、西藏自治区的乡村旅游发展评价均值排名均靠后,而新疆维吾尔自治区乡村旅游发展水平排名第六位,是仅有的北部省区中排名靠前的省区。南部广西壮族自治区乡村旅游发展水平评价排名居首位,中部贵州省和云南省处于中等水平,排名居中。这表明,目前民族地区乡村旅游发展水平处于不同梯度,差异显著,这与各省区的经济、产业、环境密切相关。

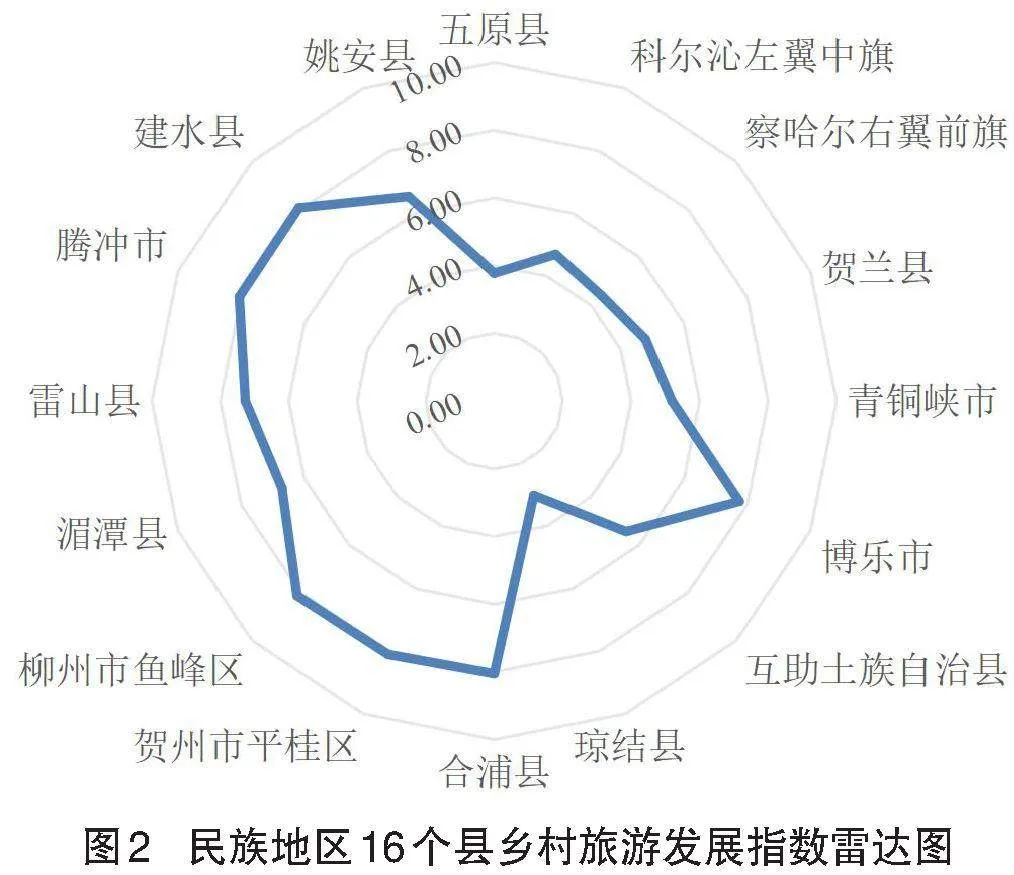

各县域乡村旅游综合发展水平。由2021年民族地区各乡村振兴示范县雷达图(见图3)可知,研究期内各县乡村旅游发展进程不一、变化较大,柳州市鱼峰区跃居第一,高至8.14%,贺州市平桂区紧随其上,而琼结县、五原县低至3.02%和3.78%,县域间差距较大。此外,雷达图呈现西部(南部)高东部(北部)偏低的趋势,其形状为“不规则圆形”,侧面说明民族地区16个全国乡村振兴示范县乡村旅游发展水平虽存在一定差距但也在逐渐减小。

(二)乡村旅游发展水平外源因素分析

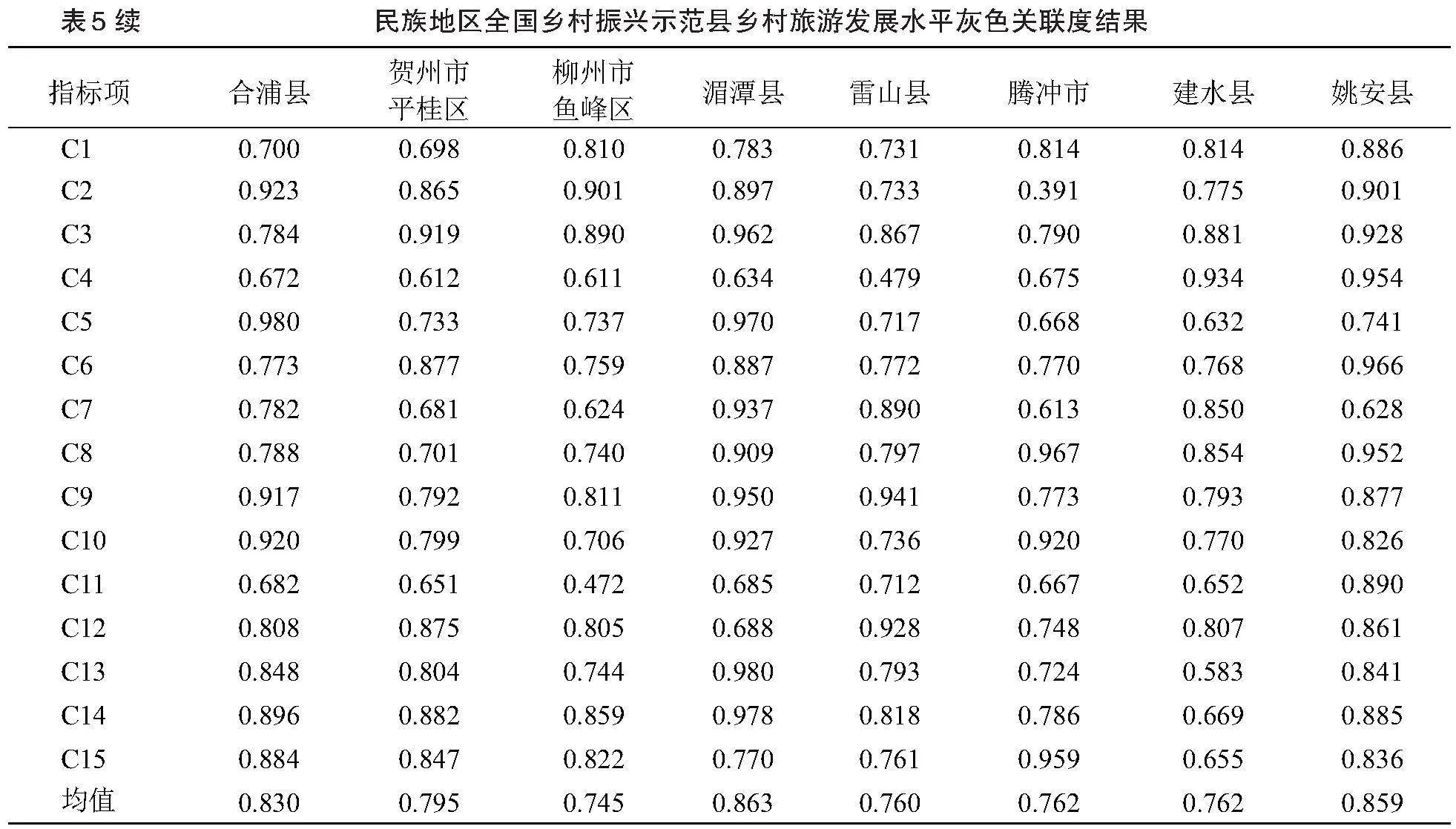

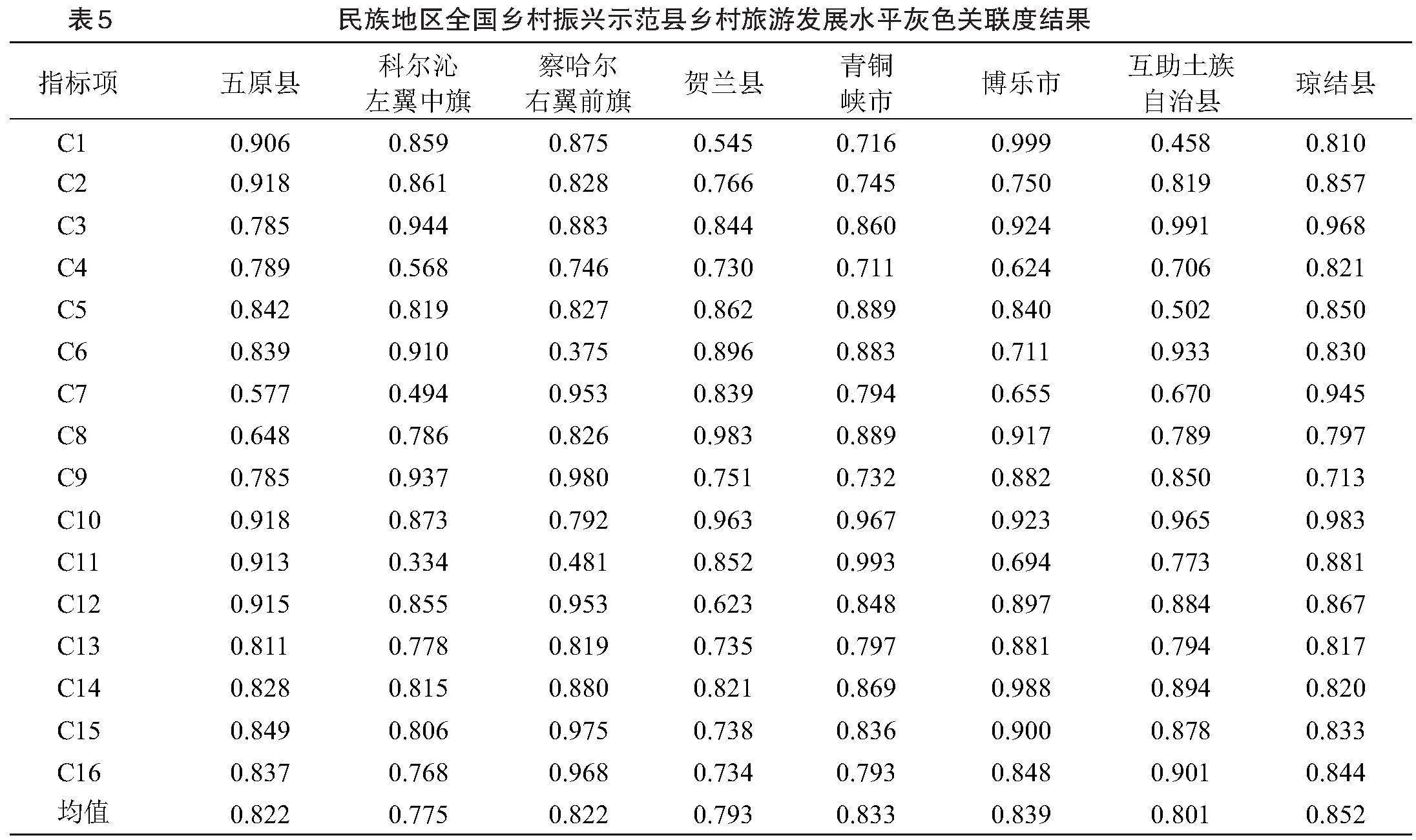

基于灰色关联分析探测民族地区16个县乡村旅游发展水平与各指标间的关联系数(见表5),从而识别影响乡村旅游发展的关键外源因素。

1.总体分析

各指标与乡村旅游发展联系均较紧密,关联度普遍大于0.6,其中,绿色生态子系统中乡村性(C3)的关联度最高,为0.884,乡村旅游接待能力(C10)次之,关联度为0.877;而绿色生态子系统中的自然保护区数量于乡村旅游发展关联度最低,为0.705,旅游活力子系统中的乡村绿地公园数量与乡村旅游发展的关联度为0.709,排名靠后。这是因为国家自然保护区的评定标准严格,每五年不少于一次开展评定,总数较少。综合来看,各指标关联度相差不大,说明民族地区乡村振兴示范县各指标对乡村旅游的影响是相互的且较为均衡。将关联度降序排列并比较位于前列的指标数量,得出旅游效益>旅游活力>绿色生态>旅游支持,可知当前乡村旅游的产值有利于增加乡村旅游总收入,为乡村发展带来效益;其次,旅游所散发的活力也极为重要,是吸引旅游者的重要因素。

2.乡村振兴示范县分析

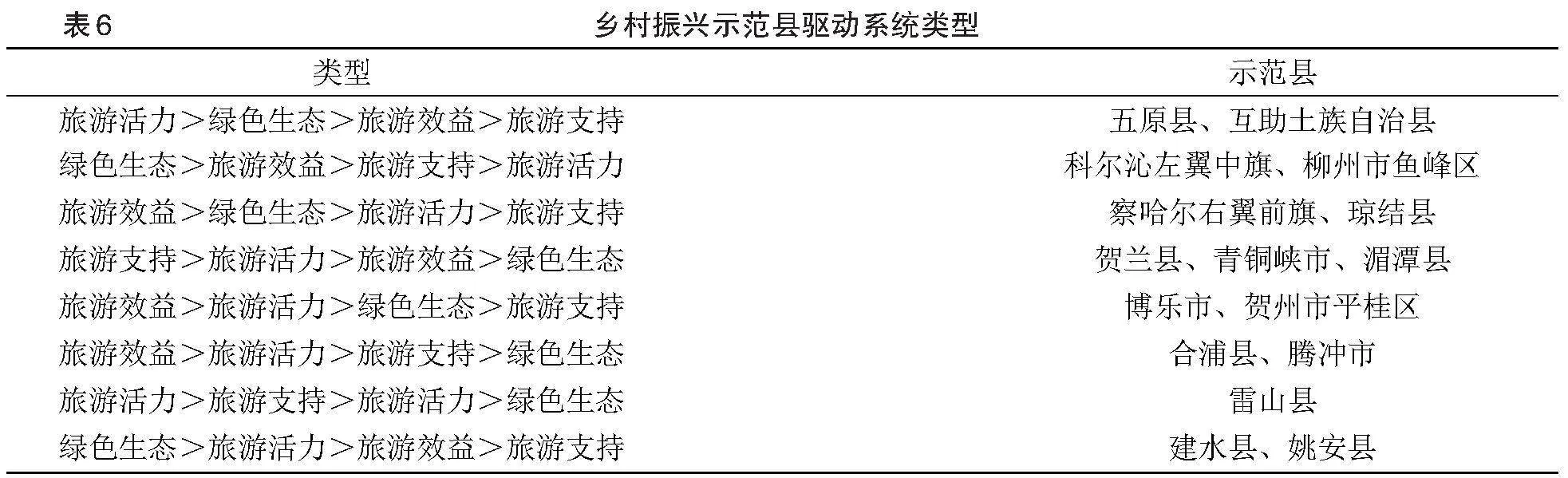

通过计算16个县的关联度均值可知,最低值为0.745,最高值为0.863,可见不同指标对不同示范县乡村旅游的影响程度大不相同。民族地区八省区排名为:西藏自治区>新疆维吾尔自治区>宁夏回族自治区>贵州省>内蒙古自治区>青海省>云南省>广西壮族自治区。根据子系统影响力排序可将示范县的驱动类型分为八种(见表6)。由表6可知,各示范县在不同子系统的驱动下,促进乡村旅游发展,各子系统驱动力的重要性也有所侧重,对于五原县和互助土族自治县来说,旅游活力与绿色生态是重要的驱动系统,而贺兰县、青铜峡市、湄潭县则相反。察哈尔右翼前旗、琼结县、博乐市、贺州市平桂区、合浦县、腾冲市六个示范县的旅游效益子系统排名第一,旅游支持影响最小。对于科尔沁左翼中旗和柳州市鱼峰区来说,绿色生态是关键驱动系统,其关联度分别为0.808和0.803。

五、结论与启示

(一)结论

本文基于民族地区全国乡村振兴示范县(16个县)2021年单位截面数据,构建乡村旅游发展综合评价指标体系,实证测度和分析民族地区乡村旅游发展的水平差异与外源因素,得出如下研究结论。

首先,从民族省区来看:民族省区乡村旅游呈不均衡发展态势,目前形成了西南部城市强势发展、西北部城市偏弱的空间分布格局,依据雷达图可知,广西壮族自治区两区县均名列前茅,这与两区县的经济发展、特色产业发展有关。

其次,从示范县来看:民族地区乡村旅游发展水平总体处于中等水平,柳州市鱼峰区和贺州市平桂区乡村旅游发展水平最高,琼结县发展水平最低,差值为5.12%,县域间差异显著。

最后,从各指标对乡村旅游的分析来看:(1)乡村性能够显著促进乡村旅游发展水平提升,其作为关键影响因素,能够激发县域乡土文化活力,推动乡村发展。(2)乡村旅游分级指标中绿色生态、旅游支持、旅游活力、旅游效益均能够促进示范县乡村旅游发展水平提升,从而为省域乡村旅游发展贡献力量。(3)生态本身就是经济,其将资源优势转化为经济优势,为各示范县获得经济效益,这与文章中灰色关联分析的经济效益排名第一不谋而合。

(二)政策启示

1. 政策制度构建:确保基础设施建设与利益相关者旅游效益共享

从现实来看,我国旅游业发展和乡村振兴都显示出清晰的政策引导特征。因此,政府可以在政策制定理念上强化对旅游业发展与乡村振兴相互作用、相互促进的战略认识,制定出台《关于引导民族地区乡村旅游发展的实施意见》《关于民族地区旅游驱动乡村振兴的案例汇编》等相关指导意见和政策措施,同时也需要确保基础设施建设不断完善,在制度层面保障旅游利益相关者共享旅游效益。一方面,加大财政支持,完善民族地区基础设施,提升旅游公共服务水平。应坚持“旅游惠民,主客共享”理念,更新升级乡村旅游基础设施要素,加快乡村道路、公共交通、信息服务、生态环境系统建设,打造乡村教育、安全、通信、医疗、康养等完善的公共服务体系,注重配套设施完善。另一方面,构建利益相关者旅游收益公平性保障制度,确保民族地区乡村振兴拥有可持续的旅游效益资金回馈。在民族地区旅游开发过程中,地方政府为了快速发展经济,一定程度上存在对村民利益支持和保护不力的情况,这往往会为日后旅游发展和乡村建设的利益分配埋下隐患。因此,要注重保障村民的利益,做到公平合理分配。

2. 内生动力激发:提升资源规划配置效率与旅游产品创新能力

通过对民族地区乡村旅游发展水平评价指数的测算,发现民族地区旅游资源十分丰富,自然景观壮美,历史文化深厚,民俗文化丰富多彩,这些都是乡村发展的本土底色。这就需要政府提升本土资源规划配置效率和增强旅游产品创新能力。第一,全面普查与评估本土资源,建立资源库。包括自然资源、农业资源、文化资源、历史遗产以及人力资源等方面的详细目录和数据,实现民族地区本土资源上网入库,能够“一查便知”。同时,聘请专业规划公司为当地乡村发展制定长远的总体规划和短期的专项行动计划,确保资源配置和产业发展符合国家宏观调控和市场需求,融合本地特色。第二,搭建创新平台,引入科研机构和各高校资源,开发具有民族特色和适应市场需求的新产品、新服务。可以建立产学研联盟,与旅游企业、科研院所、高校建立长期合作关系,确立民族地区乡村旅游开发和乡村振兴相关的研究课题,共同开展面向民族地区的旅游研究开发项目,实现资源共享和优势互补。

3. 巧用网络出圈:发动各部门和大学生群体拓展数字与旅游市场连接

在信息时代,网络成为连接人与人、人与市场的重要桥梁。细挖贵州“村BA”、淄博烧烤、哈尔滨冰雪旅游、天水麻辣烫的爆火出圈,有偶然网络流量的驱动,但本质上也是各地政府与群众的双向奔赴。这种成功怎么复制?首先,需要政府部门“软硬兼施”。可以从提升城市基建和景区建设的“硬设施”和优化旅游业态、消费氛围等“软环境”两方面协同发力,提升民族地区乡村旅游目的地的吸引力。其次,宣传旅游惠民政策,吸引游客前来体验。不仅仅是发放旅游消费券、电子优惠券等一些直接的财政刺激措施,还可以增开铁路线路、举办演唱会或者音乐节,让文旅融合发展,营造独特的旅游氛围。最后,包装乡村旅游火爆点,利用网络的力量出圈。政府部门和相关文旅企业应共同努力,打造民族地区乡村旅游的独特卖点,同时借助大学生群体的创意和活力,组织一批甚至几批“大学生游当地景区、品本土美食”的活动,运用微博、抖音、B站、小红书等多平台分享民族地区的美景美食、文化故事和独特体验,吸引更多外部关注和游客流入,以推动民族地区乡村旅游“出圈”。即便流量褪去,这样的城市也将在下一轮激烈竞争中获得更多的先机和更充足的底气。

参考文献:

[1]刘彦随.中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报,2018,73(04):637-650.

[2]谭贵艳,李发耀.乡村振兴背景下乡村旅游的政策扩散研究——以田园综合体为例[J].新疆农垦经济, 2022(05):22-28.

[3]陆林,任以胜,朱道才,等.乡村旅游引导乡村振兴的研究框架与展望[J].地理研究,2019,38(01):102-118.

[4]魏宝祥,李雅洁,王耀斌,等.乡村振兴战略下民族地区乡村旅游长期减贫效应研究[J].资源开发与市场, 2020,36(11):1290-1298.

[5]孙永龙,王春慧,陈娓.乡村振兴背景下甘肃民族地区乡村旅游发展效应研究[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2021(05):82-91.

[6]张睿,孙雨芹.民族地区乡村旅游产业进化“殊途”?——基于定性比较分析法的组态路径分析[J].旅游学刊,2023,38(09):77-90.

[7]吴小立,胡新艳.全域旅游视角下乡村旅游技术生态位测度与评价——以粤北民族地区为例[J].新疆农垦经济,2018(05):54-59.

[8]邓小海,肖洪磊,云建辉.新时代乡村旅游提质增效的内涵与运行机制[J].新疆农垦经济,2020(04):22-30.

[9]狄东睿, GUANG WEI H. 基于多源数据多决策模型定量分析民俗文化旅游发展影响因素及对策——以陕西省咸阳市袁家村为例[J].林业经济,2021,43(12):77-92.

[10]周坤,王进.社区弹性促进乡村旅游高质量发展——以台湾省桃米村为例[J].地域研究与开发,2023,42(02):118-123.

[11]王淑佳,孙九霞.普适道路还是隐形门槛?不同类型乡村旅游发展路径的外源因素[J].自然资源学报, 2022,37(03):662-680.

[12]KUMAR S, VALERI M,ASTHANA S.Understanding the relationship among factors influencing rural tourism:A hierarchical approach[J].Journal of Organizational Change Management,2022,35(2):385-407.

[13]A LEPP.Tourism and dependency:An analysis of bigodi village uganda[J].Tourism Manaement,2008,29(6):1206-1214.

[14]SCHWEINSBERG S C, WEARING S L,DARCY S.Understanding communities views of nature in rural industry renewal:The transition from forestry to nature-based tourism in Eden,Australia[J].Journal of Sustainable Tourism,2012,20(2):195-213.

[15]潘顺安.中国乡村旅游驱动机制与开发模式研究[D].东北师范大学,2007.

[16]郝丽丽.乡村旅游发展驱动机制的系统仿真研究[D].大连理工大学,2015.

[17]杨美霞.乡村旅游发展驱动力研究——以全域旅游为视角[J].社会科学家,2018(05):93-97.

[18]张骁鸣,保继刚.旅游发展与乡村变迁:“起点—动力”假说[J].旅游学刊,2009,24(06):19-24.

[19]葛绪锋,吕宛青.民族村寨居民旅游影响感知对旅游支持行为的影响异质性研究[J].旅游研究,2023,15(06):1-13.

[20]杨馥端,窦银娣,易韵,等.催化视角下旅游驱动型传统村落共同富裕的机制与路径研究——以湖南省板梁村为例[J].自然资源学报,2023,38(02):357-374.

[21]王莹,许晓晓.社区视角下乡村旅游发展的影响因子——基于杭州的调研[J].经济地理,2015,35(03):203-208.

[22]周贵鹏,戈大专,龙花楼,等.旅游开发与乡村转型发展关系研究——以江苏省盐城市泾口村为例[J].地域研究与开发,2022,41(06):123-129.

[23]胡继然,姚娟.西北五省(区)旅游经济与生态环境耦合协调发展研究[J].旅游研究,2021,13(01):85-98.

[24]宋晓,陈水映.从旅游扶贫到乡村振兴的政策启示:基于旅游扶贫政策的量化分析[J].旅游研究,2023,15(05):1-15.

[25]杨胜圣,王法.福建省全域旅游发展水平的研究与评价[J].国土与自然资源研究,2022(03):94-96.

[26]余宇芬,董姝娜,李家源.吉林省森林旅游业高质量发展水平测度的灰色关联分析[J].长春师范大学学报,2021,40(06):82-89.

[27]鲍远磊,国龙,田园,等.乡村旅游地区农户生计资本研究——以福州市白沙镇为例[J].中国林业经济, 2022(03):69-74.

[28]朱玉杰,高晓雨,杨冕.黑龙江省林业产业结构优化的灰色决策[J].东北林业大学学报,2011,39(04):113-115.

[29]张格格,田迪,章牧.基于灰色关联的节事活动游客参与体验研究——以华侨城文化旅游节为例[J].旅游研究, 2021,13(01): 59-72.

[30]韦福巍,黄荣娟,时朋飞.基于灰色关联度分析的广西区域旅游协调发展研究[J].数学的实践与认识, 2020,50(16):103-114.

Measurement of Rural Tourism

Development Level in Ethnic Regions and Study on External Factors

——Taking the National Rural Revitalization Demonstration County as an Example

Abstract: Rural tourism has important value for the revitalization of rural areas in ethnic regions and the realization of common prosperity. The article takes 16 national demonstration counties for rural revitalization in ethnic regions as samples, and based on the “starting point--driving force” hypothesis, empirically measures and analyzes the development level of rural tourism in ethnic regions and the external factors that affect its development. The results show that: (1)the overall level of rural tourism development in ethnic areas is at a moderate level, with an uneven spatial distribution and significant differences; (2)rural characteristics can significantly promote the development level of rural tourism. As a key influencing factor, it can stimulate the vitality of local culture in counties and promote rural development; (3)the correlation between green ecology, tourism support, tourism vitality, tourism benefits, and rural tourism in the grading indicators of rural tourism exceeds 0.7, indicating a high correlation. This paper suggests that all four system indicators can promote the improvement of rural tourism development in demonstration counties, thereby promoting the leap from “green mountains and lucid waters” to “golden mountains and silver mountains” in rural areas.

Key words:" ethnic regions; rural tourism; external factors; national rural revitalization demonstration county