国际陆港建设促进了中国内陆地区的对外贸易吗?

摘要:相较于东部沿海地区,在内陆地区对外开放程度相对偏低的现实背景下,国际陆港的建设是否真正发挥了内陆地区对外开放平台的作用?文章基于数据的可靠性,选择2005—2020年内陆地区12个省份共85个地级市的面板数据,利用多期DID模型实证检验了国际陆港建设对内陆地区对外贸易的影响和作用机制。研究结果显示,国际陆港建设能促进内陆地区对外贸易的发展,并且对进口的影响大于出口。平行趋势检验、安慰剂检验、反事实检验均证实了该促进效应的存在。从作用机制看,国际陆港的建设通过促进经济集聚、产业结构升级进而促进内陆地区对外贸易发展。上述研究结果可为进一步加快陆港建设,推进我国内陆地区调整产业结构、培育贸易竞争新优势提供有益启示。

关键词:国际陆港;内陆地区对外贸易;多期双重差分模型

一、问题的提出

当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,我国外贸发展面临新的战略机遇。同时,世纪疫情影响深远,逆全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,世界经济复苏乏力,局部冲突和动荡频发,全球性问题加剧,错综复杂的国际环境对中国外贸带来巨大挑战。内陆地区是中国深度推进“一带一路”建设的重要阵地,是在新形势新格局下帮助中国提升国际竞争新优势的重要策源地。在新时期,打造内陆改革开放新高地以及创新内陆经济发展新模式,成为当前中国政府和学术界关注的焦点。党的十九大报告指出,新时代中国要以“一带一路”建设为重点,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。建设国际陆港作为内陆地区提升对外开放的平台,是推动外贸外资平稳发展和开展国际经贸合作的重要抓手。

国际陆港也被称为无水港、陆港或内陆港,最早起源于20世纪90年代的西方发达国家[1],是在内陆地区依托铁路、公路、机场等重要交通枢纽依照有关国际法规、条约和惯例设立的对外开放港口,是沿海港口、陆路边境口岸在内陆城市的支线港口、海关监管窗口和现代物流操作平台。20世纪初,我国遵循相关法律开始规划、设计、建造陆港。近年来,随着“一带一路”建设、西部大开发、长江经济带和西部陆海新通道等的深入推进,沿海港口、陆路边境口岸与不临海、不靠边城市之间的经济联系日益密切,为满足资源共享、货物直通、通关互认、互利共赢的需求,各级政府积极推动建设了一大批内陆港,以期进一步推动区域经济和外贸经济的发展。2015年,国际陆港建设被列入《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》国家发展战略。截至2020年底,我国已经建设运营或正在规划建设的陆港达到200多个。虽然在内陆政府和沿海港口的支持下,出现陆港建设的高潮,但我国陆港的规划和建设还处在起步和探索阶段,部分建成的陆港没有进行详细的调研和论证,部分成为政府的“形象工程”,可能致使后期无法产生预期的经济和社会效益。

通过梳理文献发现,已有学者开始关注物流基础设施对贸易发展的影响[2],交通物流基础设施建设可以加强国家之间的经贸合作[3],高效的物流运作能让企业的运输成本降低,并为国际经贸往来营造活跃氛围。其中,内陆港建设能够显著促进区域经济发展[4-5]。虽然有学者关注陆港建设的问题,但关于陆港建设的影响方面的研究还较少,对于陆港建设对区域及外贸发展的研究,缺少系统、全面、可行的理论发展路径。目前,国内学者的研究主要集中于海港,他们认为港口对区域经济发展具有重要影响,包括促进就业、降低运输成本、推动城市经济结构转型升级、提升港城对FDI的吸引力等[6]。与沿海港口发展成就相比,我国学者对陆港的发展研究主要集中在陆港型国家物流枢纽建设、陆港物流业的竞争力、陆港发展的战略定位、陆港发展模式选择、陆港建设中存在的问题及解决方法等多方面,并且多为定性分析[7-11]。在众多学者的研究中,鲜有涉及我国内陆港的建设对内陆地区外贸发展的影响,且缺少定量分析,厘清国际陆港影响内陆地区对外贸易的途径和方式,对我国建设开放型经济新体制和丰富对外开放发展道路等具有重要的理论和现实意义。

因此,本文认为有必要深入研究国际陆港建设是否能克服传统国际贸易的区位劣势,大力促进内陆地区对外贸易?进一步,对外贸易效应通过何种途径实现?本文结合国际陆港建设的制度背景,深入剖析了国际陆港建设影响内陆地区外贸的理论机制,并做了实证验证。由于学者一般把我国除沿海地区外统称为内陆地区[12],所以本文所涉及的内陆地区被划分为中部、西部以及东北三大内陆区域①。西部地区相较于我国中、东部地区而言,深处内陆,没有固定的出海口,且受其他促进对外贸易政策的影响程度较低,基于数据的可靠性,本文选取西部12省共85个地级市2005—2020年的数据作为研究对象,以建设了国际陆港的城市为实验组,没有建设国际陆港的城市为控制组,运用控制城市和时间固定效应后的多期双重差分法(DID)考察了国际陆港建设对内陆地区的对外贸易效应,并进一步讨论了其作用机制。

与已有研究相比,本文主要创新体现在:第一,本文从国际陆港建设视角,首次考察了国际陆港建设对内陆地区对外贸易发展的影响,拓展和深化了已有的关于国际陆港发展影响领域的学术文献。第二,本文首次定量分析了国际陆港建设对内陆地区城市对外贸易发展的政策效果,并从经济集聚、产业结构升级角度就国际陆港建设对内陆地区对外贸易的影响机制做了实证分析。

二、国际陆港建设概述与特征事实

(一)国际陆港建设概述

2000年,席平[13]先生在我国提出内陆港的概念,他根据内陆地区国际贸易发展的需要、国际物流与内陆地区经济发展的规律,研究出以陆地港口为基础的陆地国际物流理论和实施方法,并提出在我国西部中心城市西安建立国际陆地港口,后续还提出了陆港的作用、陆港的运作模式和陆港的运营策略。2002年,我国第一个陆港在北京朝阳区开通,此后20多年来,我国陆港建设迎来了高速发展时期。从陆港建设进程来看,2002年到2007年陆港发展缓慢,2007年以后陆港开始快速发展,2010年到2013年陆港进入高速发展时期,陆港建设大量增加,2014年及以后陆港发展趋于平稳。

截至2020年底,全国已经建设运营的陆港超过100个,内陆地区已经建设运营陆港超过60个,分布在各省的省会、地级市以及县级市中,选择试验的12个内陆省份85个地级市中已经建设运营了23个国际陆港(如表1所示),还有接近30个陆港正在规划中,陆港建设力度在逐步加大。

(二)特征事实

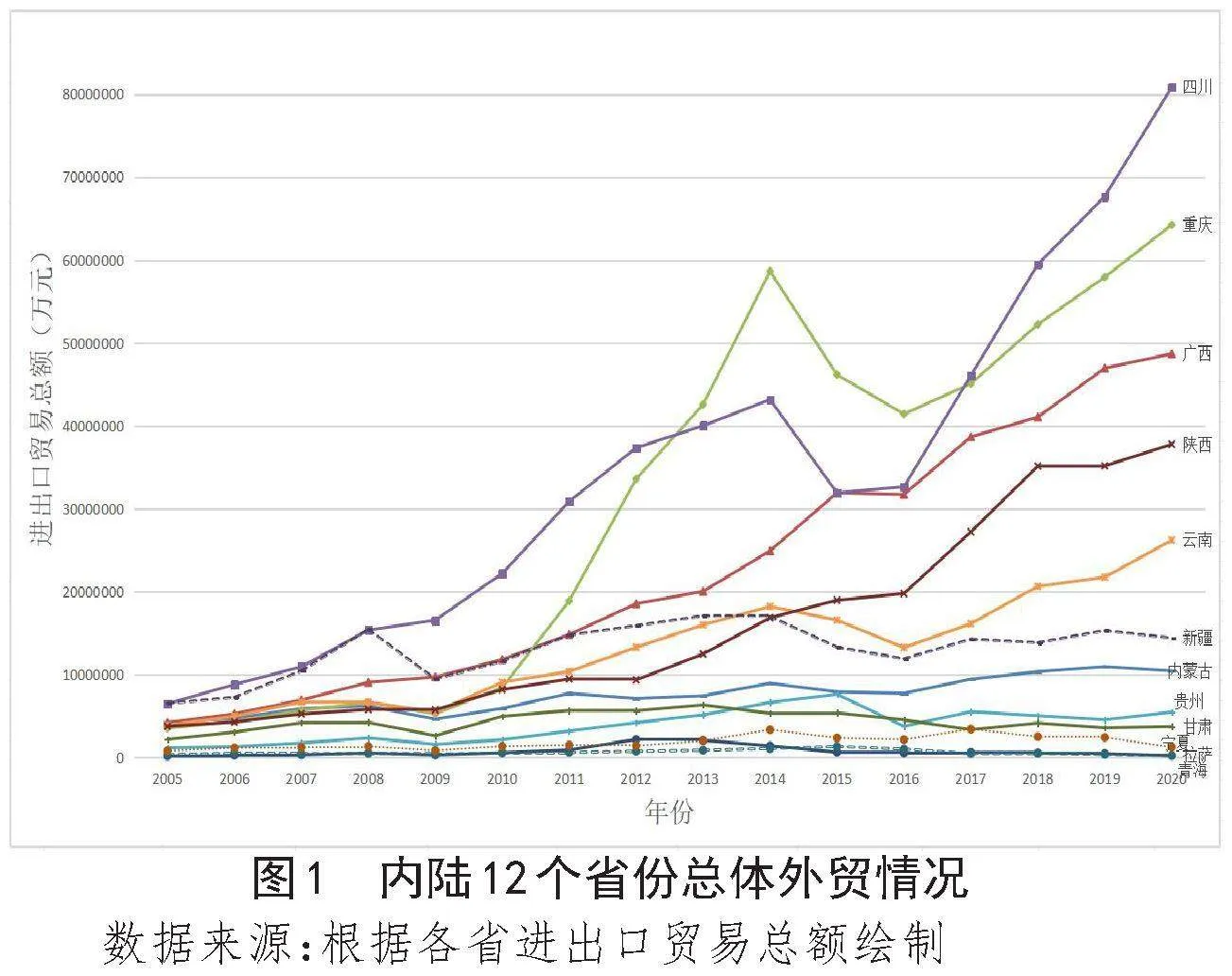

图1是内陆地区12个省份2005—2020年进出口贸易总额的数据。从各省(直辖市、自治区)对外贸易的总体格局来观察,2005—2008年,这12个省的进出口贸易额的变化成分不是特别明显;从2010年开始,这些省的对外贸易总额有了明显上升态势,继2013年“丝绸之路经济带”倡议提出之后,2014年达到一个高峰发展势头。各省的对外贸易总金额在2014年高达18 897.83亿元,比2013年增长18.39%。与此同时,中国的国际陆港建设从2010年起至2013年呈倍速增长趋势,2014年之后起进入平稳发展期,内陆地区12个省份对外贸易整体变化情况与陆港建设发展情况呈一致趋势,可以说明陆港建设与各省外贸发展有一定正向关系。

2006—2020年,各地区在建设国际陆港之后,对外贸易都出现了不同程度的增长。西安、成都、重庆的国际陆港建设规模最大,设施最为完善,国际陆港建设后,这三个城市的进口、出口和进出口额一直呈现高速增长的态势。2008年西安国际港务区建立以来,对西安市进出口贸易具有显著的促进作用,当年全市进出口总额70.40亿美元,比上年增长31.3%。其中,出口44.71亿美元,增长28.8%;进口25.69亿美元,增长35.9%。实现贸易顺差19.02亿美元。此后三年中,西安市的对外贸易一直处在上升阶段。2012年,成都国际铁路港建设运营后,成都实现出口303.61亿美元,增长32.26%,增幅高于全国增幅24个百分点,出口额占四川省出口额的79%;进口171.78亿美元,增长14.9%。2013年,成都累计实现外贸进出口额突破500亿美元,再上新台阶。2007年,重庆国际陆港建设运营后,全年进出口总额74.46亿美元,比上年增长36.0%。其中,出口45.08亿美元,增长34.4%;进口29.38亿美元,增长38.6%。此后五年,重庆对外贸易一直处于高速增长状态。昆明、兰州、银川国际陆港建设后,进出口、进口和出口额的增速虽然有所下降,但进出口、进口和出口额依然在稳定增长。另一方面,相较于出口额累计同比增长率的波动趋势,除昆明和银川以外,各陆港所属城市的进口贸易额增速均出现了不同程度的反超。

通过以上分析可以看出,国际陆港建设对内陆地区进口、出口和进出口总额都有一定正向影响,且对进口的影响可能更大。然而,由于内陆地区各城市对外贸易还可能受到其他因素影响,要确立国际陆港建设后对内陆城市对外贸易发展效应的比重,还需进一步通过准自然试验进行验证。

三、理论机制

厘清国际陆港建设的对外贸易效应背后的内在逻辑,是研究国际陆港建设对内陆地区对外贸易发展影响的重要环节。对现有文献进行梳理,本文认为国际陆港的建设对内陆地区对外贸易的作用途径可分解为以下几个方面。

(一)内陆地区经济集聚效应

经典理论研究认为,资源禀赋优势、运输成本优势等可以促使企业在空间进行集聚,继而产生不同的经济活动,这就是所谓的经济集聚效应。经济集聚作为一种紧凑型的城市空间经济行为,可以通过集聚经济效应[14-15]推动产业集聚,提高物流效率以及要素资源的利用效率,进而促进城市对外贸易发展。

首先是推动产业集聚,便利的通关环境和低水平的物流成本是内陆地区承接沿海地区产业转移的一个关键因素。国际陆港的建设和运营有利于节省通关时间,降低物流成本,增强内陆地区承接产业转移的引力和磁力,吸引沿海地区尽快将部分产业向内陆转移,产生产业集聚效应,产业集聚效应会刺激内陆地区进出口贸易。以宁夏石嘴山市惠农陆路口岸为例,通过“一次报检、一次报关、一次验放”的物流运作模式,实现天津港口岸功能向惠农陆路口岸的延伸。因为有了惠农陆路口岸,石嘴山市惠农区增强了承接产业转移的能力。2009年,世界500强企业中粮集团、全国百强企业国电集团以及中节能尚德、浙江正泰、比利时羿飞等一批促进惠农区工业结构调整和经济转型的项目落户石嘴山。

其次是通过物流资源集聚推动物流效率,国际陆港建设后吸引了包括物流仓储、信息技术、培训咨询以及金融服务等在内的关联产业的集群。国际陆港建设后,分散的物流资源容易得到整合并得以集中,各类物流资源聚集,促使区域的物流资源得到有效整合,为客户提供一体化的物流服务。以西安国际港务区为例,为了加快西安国际港务区的建设,引导物流资源向国际港务区汇集,西安开辟了西安国际港务区二类口岸,使得西安地区的物流资源得到了很好的整合。物流资源的整合和集聚促使较大规模的物流产业集聚,区域物流业的发展水平得以提高,使得物流服务交易成本降低,物流服务交易效率提升,库存和物流成本得以大幅降低,这间接刺激了企业的生产与出口行为。

最后是提高要素资源利用率,国际陆港建设可以推动资源要素在地区之间自由流动,提高要素资源利用效率,进而促使企业技术水平提高,出口意愿和规模随之增加。

(二)产业结构调整效应

国际陆港建设后吸引了包括物流仓储、信息技术、培训咨询以及金融服务等在内的关联产业的集群,引导资源要素更多地投入和转移至服务产业部门,实现产业结构升级。同时,这些关联产业集群内部的创新与合作有利于企业更高效地参与全球价值链竞争[16],提升企业在全球价值链中的位置,从而提升对外贸易水平。以乌鲁木齐国际陆港区为例,乌鲁木齐国际陆港区建设后,先后引进商贸物流、跨境电商等企业150余家,使得乌鲁木齐电商平台增加,传统的贸易模式向电子商务模式发展。城市还大力发展物流配套、高新技术、智慧物流、大数据、电子商务等新兴产业,这些新兴产业的发展显著地带动了当地的就业需求,尤其是客服、配送、运营、技术等服务业岗位,同时改变了服务业原有的结构,扩大了服务业在地区经济中所占比重,促进了产业结构升级。产业结构通过动力的转换升级,提高了社会的全要素生产率,进一步促进地区对外贸易的发展[17]。

四、模型构建、变量选取与数据来源

(一)模型构建

双重差分法(Difference-in-Differences,简称DID)是评估政策效应的重要工具,国际陆港的建设,既会导致建设城市与样本期间未建设城市之间的地区差异,也会导致已建设的城市建设前后的差异。双重差分法可以同时控制以上两种差异,更准确地识别出国际陆港建设对内陆地区对外贸易发展的净效应。由于建设国际陆港是一个持续性政策,每个城市建立陆港的时间不同,使用传统DID模型无法对国际陆港建设的政策效应进行精准评估,而多期DID模型能避免政策执行时间不一致的问题,从而有效估计出“政策处理效应”,所以本文借鉴BECK[18]等的做法,采用多期DID模型进行评估。在样本期间,选择试验的12个内陆省份已有23个城市建设了国际陆港。本文借鉴BERTRAND[19]等的设定方法建立模型(1):

[Yit=β0+β1(Pi×Tt)+αXit+γt+μi+εit]"" (1)

其中,[Yit]是所在地区的货物进口金额与货物出口金额的代理变量,[i]和[t]分别表示第[i]个地级市和第[t]年;交乘项[Pi×Pt]为核心解释变量,本研究设定实验组和控制组,将建设了国际陆港的城市设为实验组,从来没有建立国际陆港的城市设为控制组,在此基础上设置二元虚拟变量[P],当[Pi]取值1时,表示城市[i]为实验组,否则为控制组;[T]为时间虚拟变量,国际陆港建设当年及之后的年份取值为1,之前的年份取值为0。[γt]和[μi]分别为时间固定效应和各地级市的个体固定效应,[Xit]为其他控制变量,[εit]为随机误差项。[β1]的估计值是重要观察对象,表示国际陆港建设对内陆地区对外贸易的净效应,[β1]如果显著为正,则说明国际陆港建设对内陆地区对外贸易有正向影响。

(二)变量选取

1.被解释变量。根据对外贸易相关理论及研究成果[20],本文选用货物出口金额、货物进口金额作为被解释变量。

2.核心解释变量。本文选取国际陆港建设城市的虚拟变量(P×T)作为核心解释变量,当某个城市建设国际陆港当年及以后,该变量取值为 1,否则为 0。该变量实际上是国际陆港建设城市分组虚拟变量与政策时间虚拟变量的交互项。陆港建设情况所需的数据从各地国际陆港官网、各地政府官网以及各媒体报道等途径获取。

3.控制变量。由于影响对外贸易的因素有很多,本文参考已有研究的做法,引入了以下控制变量:(1)人均GDP。本文用人均GDP来衡量城市经济发展水平,而城市经济发展水平是对外贸易的重要基础。(2)金融发展水平。发展金融有利于优化贸易结构,一般金融发展水平越高的城市更容易促进贸易合作和外资流入,所以金融发展水平也会影响城市外贸发展。(3)政府财政支出水平。政府的财政支出反映了政府对经济的干预,政府干预经济也会对城市外贸产生影响。(4)年末居民储蓄水平。居民储蓄增多,说明居民消费减少,可能会限制进口发展,而储蓄减少,说明消费增多,有利于出口发展。(5)信息化水平。信息化水平高的城市有利于减少贸易限制和阻碍,对外贸产生积极影响。(6)固定资产投资水平。固定资产投资不仅能带动地区经济发展,随着资本投入,会带来更多的国际贸易合作,所以固定资产投资水平也会对城市外贸产生影响。

本文考虑到数据的可得性与可靠性,剔除了数据缺失的城市以及划归到其他市的地级市,选取2005—2020年内陆12个省份共85个地级市的年度面板数据做实证检验。数据主要来源为《中国城市统计年鉴》和各城市年度统计公报,部分缺失数据通过线性插值方法以及海关总署等补齐。为消除异方差,本文对除了比值以外的数据取自然对数,并将以美元计量的数据按照当年汇率换算成人民币[20]。表2是主要变量说明和描述性统计结果。

五、实证结果分析

(一)基准回归结果与分析

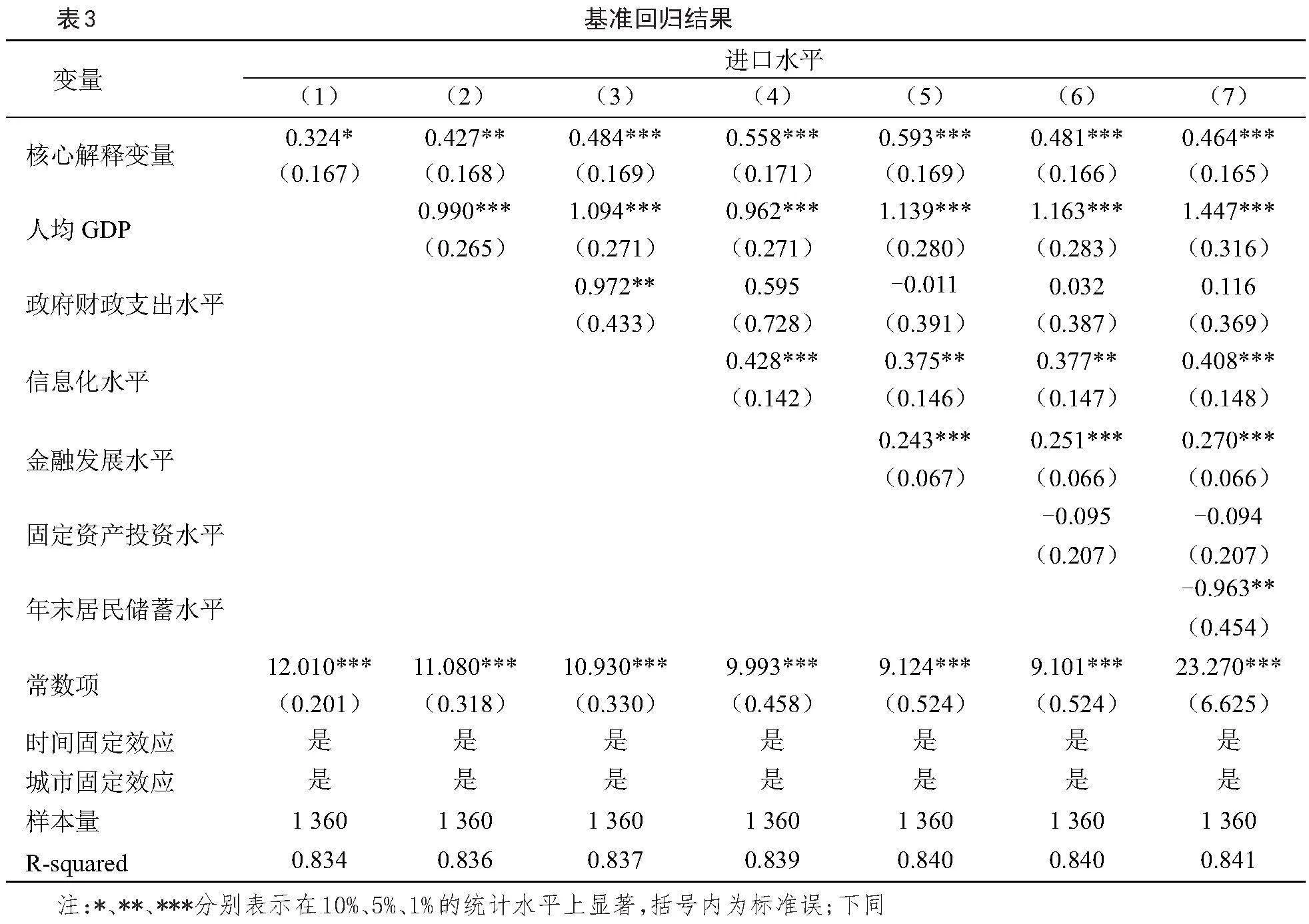

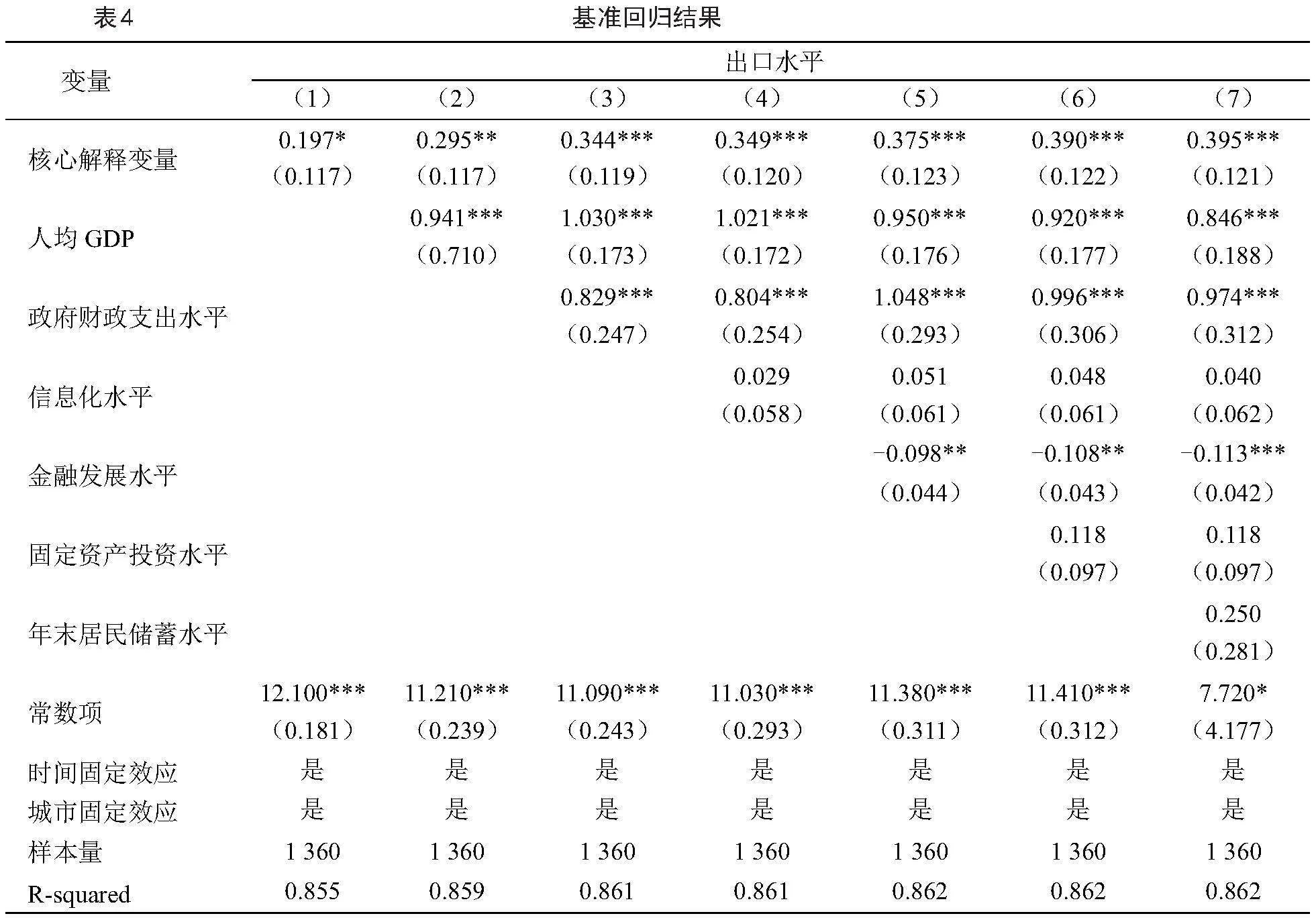

为了检验国际陆港建设与内陆地区对外贸易之间的关系,本文采用控制双向固定效应的多期双重差分模型即模型(1),并逐步加入控制变量进行回归分析,考虑到可能存在异方差的问题,使用稳健标准误回归,表3和表4报告了本文的估计结果。表3和表4列(1)结果显示,当仅控制城市固定效应和时间固定效应,而不加入其他控制变量时,本文所关注的内陆地区进口水平和出口水平的估计系数均在10%的显著性水平下为正;当在列(2)至列(7)中逐步加入影响城市进口水平的控制变量后,核心解释变量的估计系数在1%的显著性水平下为正。回归结果初步证明了国际陆港的建设对于内陆地区进口水平和出口水平有正向影响的效果。并且国际陆港建设对进口水平影响的估计系数为0.464,对出口水平影响的估计系数为0.395,说明国际陆港建设对内陆地区进口水平的影响大于出口水平。一是因为大部分内陆地级市发展出口水平有限,没有支撑性出口产业。二是因为国际陆港设立后,更方便地区加紧城市建设,基础设施建设需要大量国外物资和技术服务,且陆港本身属于物流基础设施建设,陆港在不断扩大其建设规模的过程中,也需要进口国外先进的物资与技术。

以加入全部控制变量的回归结果表3列(7)和表5列(7)来展开分析,表3列(7)中人均GDP、信息化水平、金融发展水平系数显著为正,说明经济发展水平高、信息化程度高、金融发展水平高的地区更有可能正向影响城市进口水平,而居民年末储蓄水平高会对城市进口水平产生负向影响。但政府财政支出水平和固定资产投资水平尚未对城市进口水平产生较为显著的影响。表4第(7)列人均GDP以及政府财政支出水平系数显著为正,说明经济发展水平高、政府财政支出水平高更有可能正向影响城市出口水平,而金融发展水平高会对城市出口水平产生负向影响。但是信息化水平、固定资产投资水平以及年末居民储蓄水平还未对城市出口水平产生较为显著的影响。

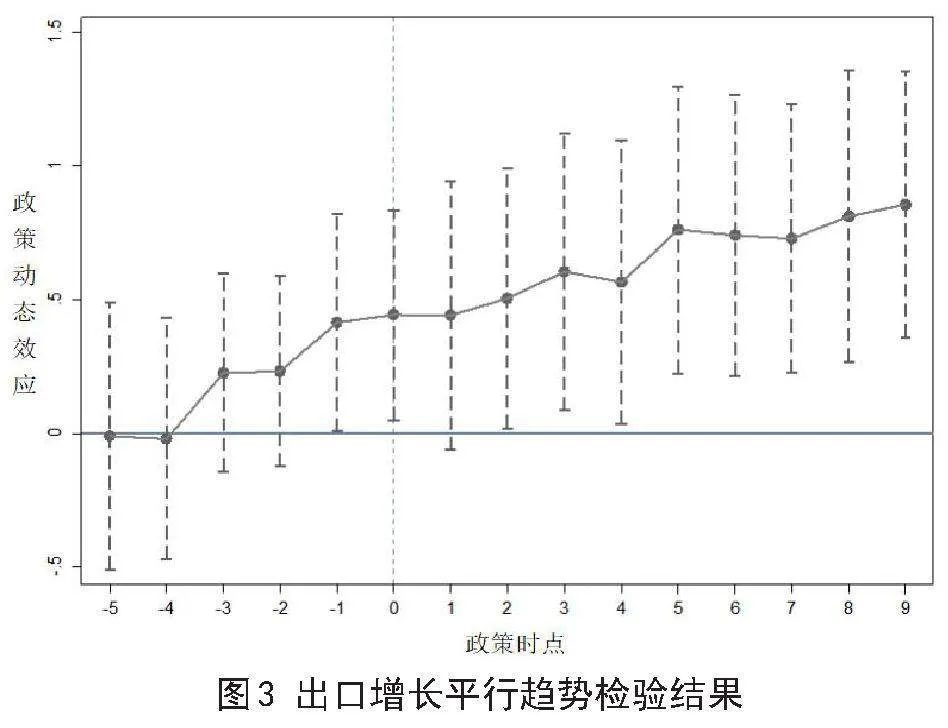

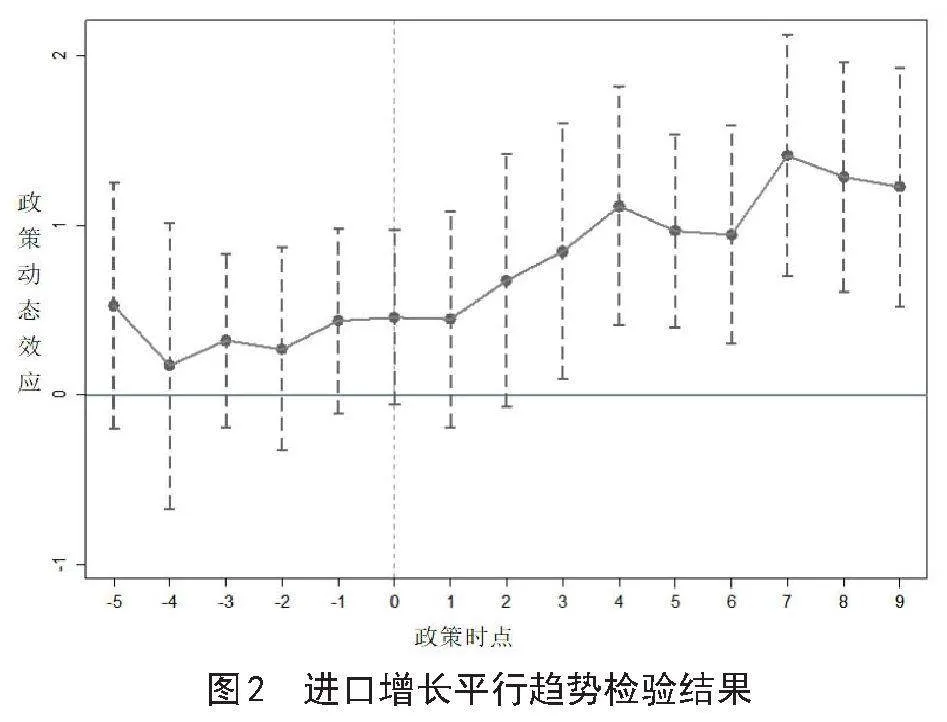

(二)平行趋势检验

双重差分方法有一个重要的假设前提:实验组和控制组在某政策实施以前,他们的发展趋势要相同。参考BECK[18]等的做法,若平行趋势假设成立,则国际陆港建设对内陆地区对外贸易的影响只会发生在各城市建设国际陆港后;而在这之前,建设国际陆港的城市与未建设国际陆港的城市对外贸易的变动趋势不存在显著差异。基于此,本文借鉴事件分析法[21],构建模型如下:

[Yeari,t+k]是国际陆港政策的核心解释变量,[t]表示地级市[i]建设陆港当年,[k]表示国际陆港建设的第[k]年。本研究中,样本时间为2005年到2020年,共16年,将政策实施以前第七年作为基准年份,即在检验中不纳入该年份的虚拟变量,以避免多重共线性。[Yeari,t]是年份虚拟变量,[i]城市在当年建设陆港取1,否则取0。

政策实施前后实验组和控制组在政策实施前的差异变化水平如图2和图3所示,本文在95%的置信区间内进行点估计,内陆地区出口水平和进口水平在国际陆港建设以前, [αk]的估计值并不显著,实验组和控制组的变化趋势不存在明显差异,因此满足共同趋势的假设。国际陆港建设以后,实验组和控制组出现了明显差异,但是国际陆港建设对内陆地区进口水平的影响存在一定的时滞效应,其影响效应在政策实施的第三年开始显现。随着政策的推进,政策效果有增强的趋势,说明国际陆港建设对内陆地区对外贸易提升效应具有持久性。

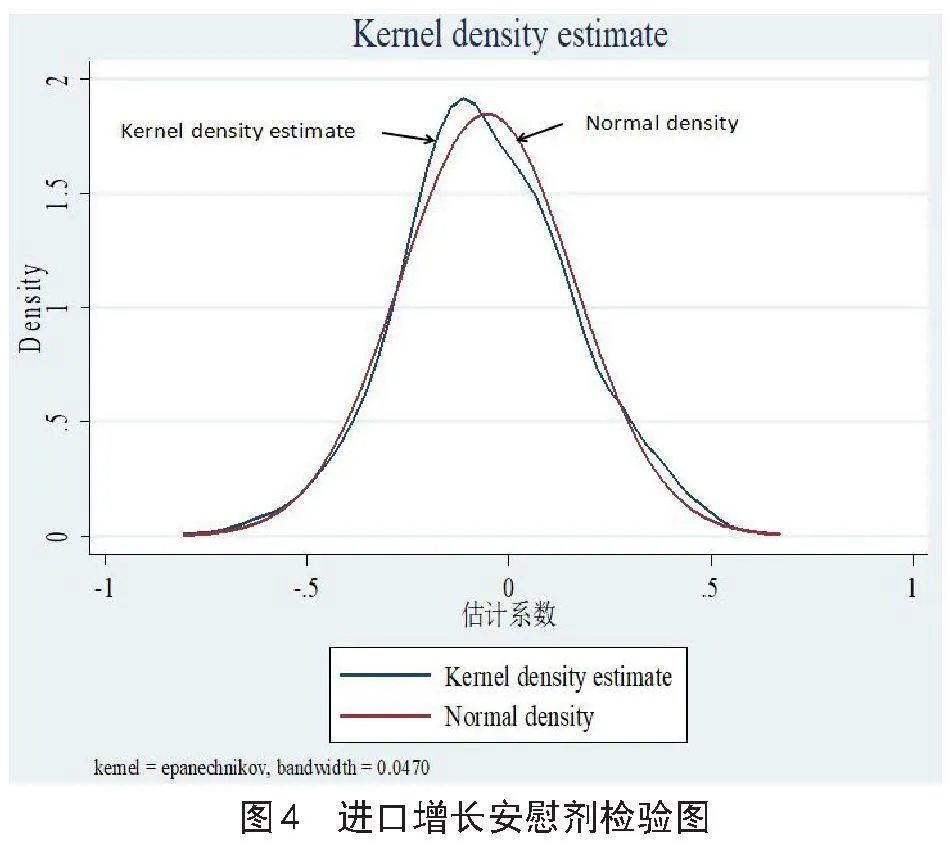

(三)安慰剂检验

双重差分法适用性的另一个挑战是其他政策、事件或随机因素对估计结果的影响,所以本文采用随机抽取政策干预组的方法再次进行验证。本文借鉴曹清峰[22]在研究国家级新区设立对经济增长的影响时,采用随机提前政策时点的方法进行检验。本文假定建立国际陆港的城市不变,如果现实中城市[i]在[t]年建立了国际陆港,那么从[2005,[t]-1]的时间范围内随机抽取任意1年作为城市[i]建立国际陆港的时间,据此利用新的样本重新估计基准模型便可以得到核心解释变量的估计系数。将上述过程重复1 000次,得到其概率分布图,图4为进口增长安慰剂检验图,图5为出口增长安慰剂检验图。

由图可知,系数基本满足正态分布,进口增长安慰剂检验核心解释变量系数均值为-0.054,出口增长安慰剂检验核心解释变量系数的均值为0.011,远小于真实系数估计值,即随机提前国家陆港的建立时间会导致国际陆港对所在城市对外贸易的带动效应出现明显下降,这也从反事实角度证实了国际陆港建立后确实提高了所在城市的对外贸易水平。

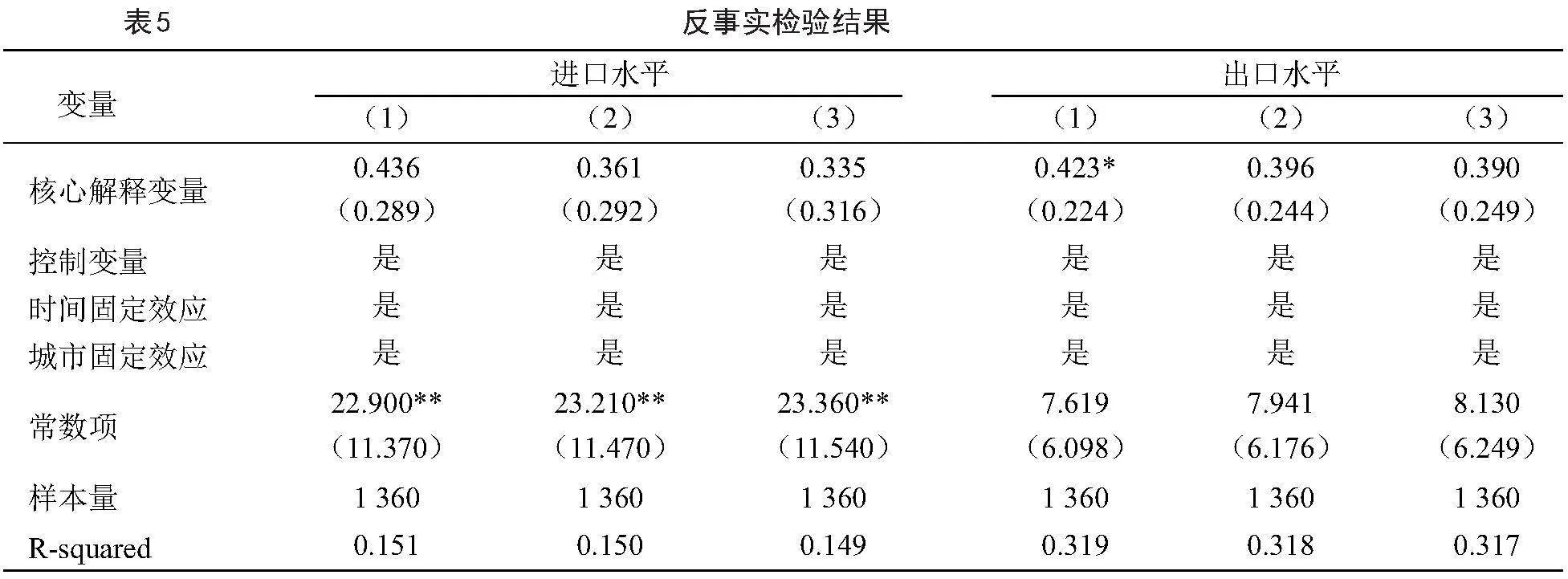

(四)反事实检验

为进一步验证基准结果的可靠性,本文通过改变国际陆港建设时间进行反事实检验[23-24]。假设将内陆地区城市国际陆港建设时间分别提前一到三年,产生虚假政策时间点,进而构建出3个虚假的示范城市政策变量,再分别按照基准模型(1)进行回归,如果发现国际陆港建设虚拟变量始终在同显著水平上显著为正,说明内陆地区对外贸易很可能还受到其他政策或随机性因素的干扰;如果发现国际陆港建设虚拟变量的系数并不显著,则表明国际陆港的建设确实对内陆地区对外贸易产生明显作用,回归估计结果则可信,具体回归结果见表5。由表5进口水平列(1)至列(3)可知,3个变量的估计系数均不显著。由表5出口水平列(1)可知,将国际陆港建设虚拟变量提前1年,该虚拟变量系数下降,且仅在10%的水平上显著。又将决定设立国际陆港的时间提前2~3年,回归结果见表5出口水平列(2)和列(3),国际陆港建设虚拟变量系数不再显著,并呈现出逐年减小的趋势。最终结果通过了反事实检验,验证了基准结果的稳健性。

六、进一步分析:国际陆港建设怎样实现内陆地区对外贸易效应

国际陆港建设对内陆地区城市的对外贸易效应到底通过哪些因素实现的,这值得进一步探讨。本文结合前文理论机制的分析,采用多重中介效应模型,验证陆港建设主要通过促进城市经济集聚、产业结构升级进而产生外贸增长效应。本文参考温忠麟[25]的中介效应检验方法建立公式如下:

[Yit=a0+a1(Pi×Tt)+AXit+γt+μi+εit]"" (3)

[Mit=b0+b1(Pi×Tt)+BXit+γt+μi+εit]"" (4)

[Yit=c0+c1(Pi×Tt)+c2Mit+CXit+γt+μi+εit](5)

[Mit]表示中介变量。如果(3)中[a1]显著,说明国际陆港建设对内陆地区对外贸易有影响。如果[c1]、[c2]显著,同时[c1lt;a1],说明存在部分中介效应;如果[c2]显著但[c1]不显著,则说明存在完全中介效应。

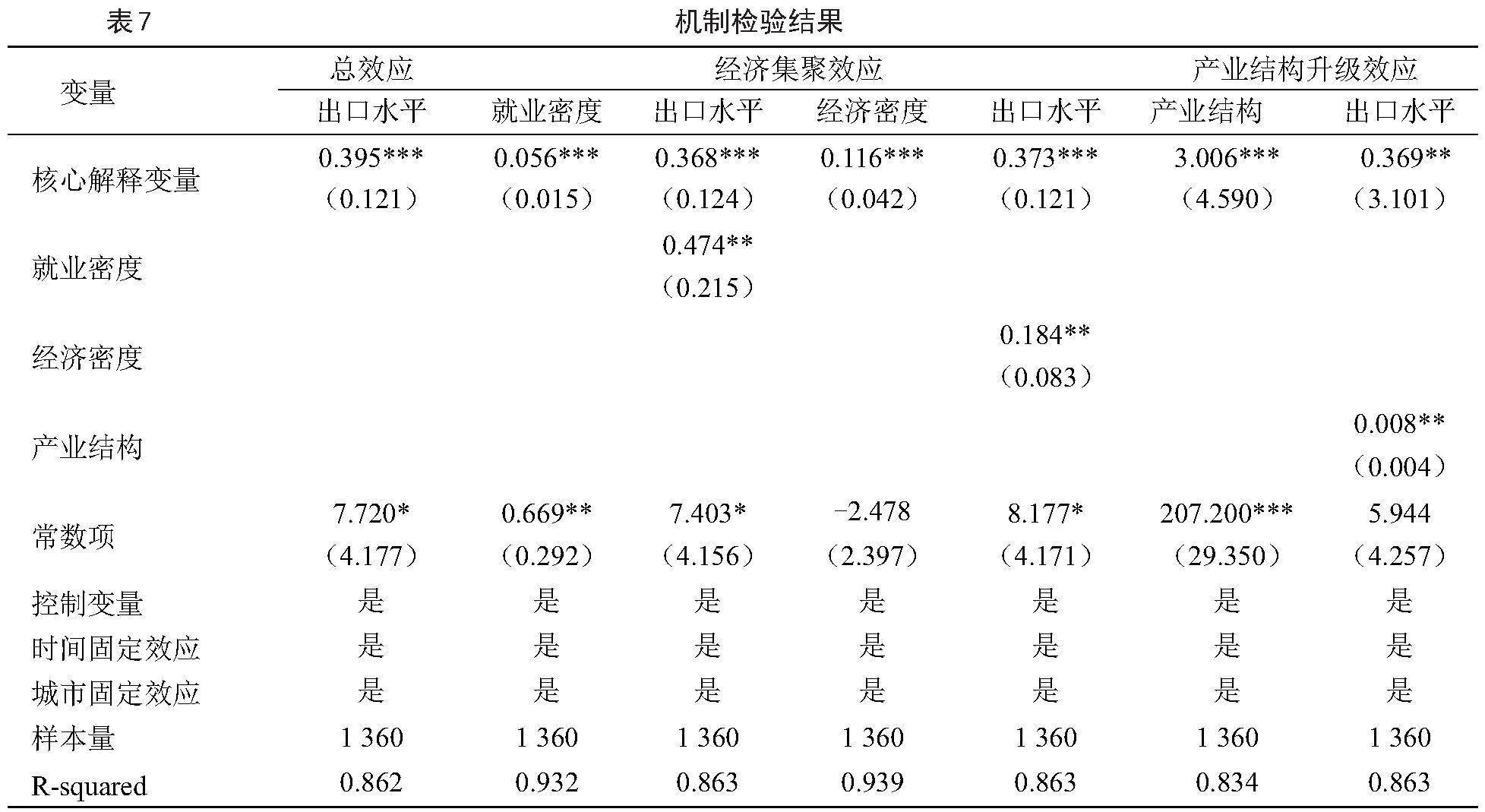

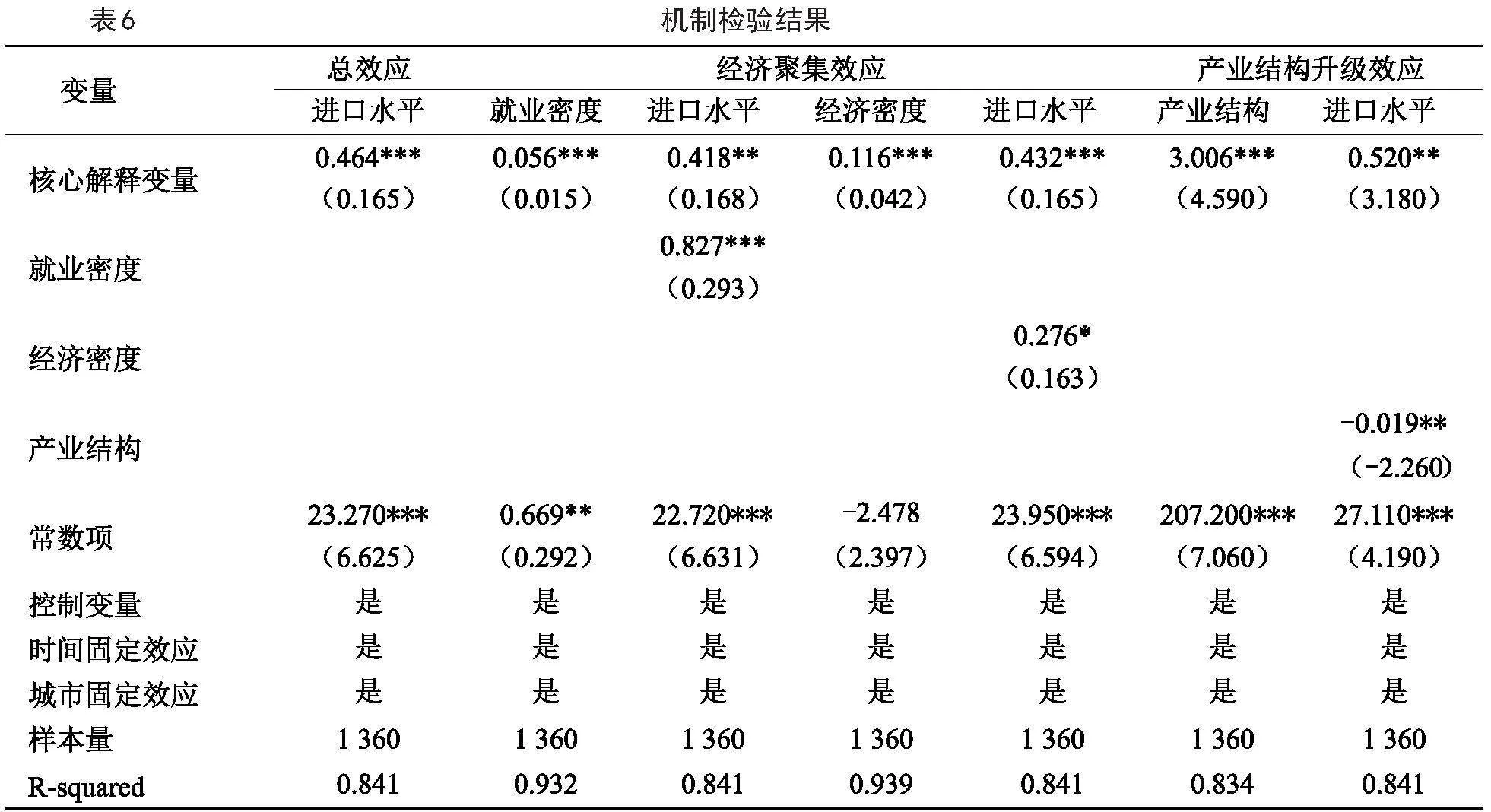

(一)经济集聚效应

根据前文理论机制分析,国际陆港建设可以通过促进经济集聚产生经济增长效应,经济增长效应既可以促进经济数量增长[26],又能提升经济效率[27],从而促进内陆地区对外贸易的发展。考虑到数据可得性和研究结论的稳健性,本文用就业密度[28]和经济密度[29]两个指标作为经济集聚水平的代理变量。其中,就业密度用单位面积的从业人数来表示,经济密度用单位面积的生产总值(%)来衡量[30],为保证回归结果稳健性,对单位面积的从业人数和单位面积生产总值取自然对数。回归结果如表6和表7经济聚集效应列所示,结果显示国际陆港建设对内陆地区经济集聚具有显著促进作用,可以通过促使经济集聚推动内陆地区进出口概率和进出口规模。并且,核心解释变量的回归系数由总效应的0.464、0.395分别降为0.432、0.373,由此说明经济集聚效应在国际陆港建设与内陆地区对外贸易之间发挥了部分中介效应。

(二)产业结构调整效应

根据前文机制分析,国际陆港建设通过带动产业结构升级促进内陆地区对外贸易的发展。本文用第三产业从业人数占年末单位从业总人数的比重(%)来衡量产业结构升级。如表6和表7产业结构升级效应列所示,国际陆港建设带来的内陆地区对外贸易效应是通过带动相关产业发展而产生的。从进口水平来看,产业结构升级对内陆地区进口水平的影响显著为负,说明产业结构升级后,本身生产高端产品的能力提高,从而替代了进口产品,促使进口减少。从出口水平来看,核心解释变量的回归系数由总效应的0.395降为0.369,由此说明产业结构升级效应在国际陆港建设与内陆地区出口水平之间发挥了部分中介效应。

七、结论与启示

(一)研究结论

本文通过理论和实证研究了国际陆港建设对内陆地区外贸发展的影响。本文选择内陆12个省份地级及以上城市建设国际陆港作为准自然实验,用2005—2020年85个地级及以上城市的面板数据,建立多期双重差分模型,研究国际陆港建设对内陆地区的对外贸易效应。首先,通过基准回归分析发现国际陆港建设对城市进口水平和出口水平都具有显著的正向影响,即国际陆港建设可以促进内陆地区城市对外贸易,且对进口的影响大于出口,一是因为大部分内陆地级市发展水平有限,没有支撑性出口产业,限制了其出口水平。二是国际陆港设立后,更方便地区加紧城市建设,基础设施建设需要大量国外物质和技术服务,且陆港本身属于物流基础设施建设,陆港在不断扩大其建设规模的过程中,也需要进口国外先进的物资与技术,这也是陆港建设之后进口比出口反应大的一个原因②。最后,作用机制检验表明,国际陆港的建设通过经济集聚效应、产业机构升级两大作用路径,促进内陆地区对外贸易发展。

(二)政策启示

1.鉴于国际陆港建设对内陆地区外贸的促进作用,要格外关注陆港枢纽布局及建设。进一步加快国际陆港建设进程,充分利用国际陆港对内陆地区对外贸易发展的带动效应,推进更高水平对外开放。在国际陆港建设速度加快的同时,还要不断提升国际陆港建设水平和质量,减少建设形象工程,充分利用国家政策支持,培育内陆地区对外贸易竞争新优势,促进出口增长。

2.考虑到国际陆港建设的经济集聚效应,首先要抓住通过陆港建设带来的产业集群以及各资源集聚的机会,重点整合这些资源,使各企业全面合作,优势互补,实现各资源要素的优化配置,降低内陆地区企业对外贸易成本,提高对外贸易效率。其次要完善内陆地区人才引进政策、健全人才激励机制、增强福利待遇、提供完善配套措施,以此增强内陆地区对高端人才的吸引力。

3.考虑到国际陆港建设带来的产业结构升级效应,各外贸企业要继续探索向高附加值环节拓展的产业链提升路径,推动产业高端化发展,形成分工合理、优势互补、各具特色的产业链布局,不断加大创新技术研究投入力度,促使内陆地区成为高端要素和高端产业的聚集地,实现内陆地区产品对外出口贸易质量的提升。

参考文献:

[1]WALTERC K,POIST R F.North American inland port development:International vs domestic shipper preferences[J].International Journal of Physical Distribution amp; Logistics Management,2004,34(7):579-597.

[2]WANG C,KIM Y S,KIM C Y.Causality between logistics infrastructure and economic development in China[J].Transport Policy,2021,100:49-58.

[3]王晓娟,田慧,孙小军.交通基础设施建设对省份进口的影响——来自公路与铁路里程数的证据[J].宏观经济研究,2019(11):158-165.

[4]RAIMBAULT N.From regional planning to port regionalization and urban logistics.The inland port and the governance of logistics development in the Paris region[J].Journal of Transport Geography,2019,78(06):205-213.

[5]SANTOS A T,SOARES C G.Development dynamics of the Portuguese range as a multi-port gateway system[J].Journal of Transport Geography,2017,60(03):178-188.

[6]吴旗韬,张虹鸥,叶玉瑶,等.港口体系演化的影响因素及驱动机制分析[J].人文地理,2011,26(03):106-110.

[7]BERG R V D,LANGEN P W D.Hinterland strategies of port authorities:A case study of the port of Barcelona[J].Research in Transportation Economics,2011,33(08):6-14.

[8]HENTTU V,HILMOLA O P.Financial and environmental impacts of hypothetical Finnish dry port structure[J].Research in Transportation Economics,2011,33(2011):35-41.

[9]常征,齐壮,吕靖.带有多重能力等级选择的内陆港选址问题研究[J].交通运输系统工程与信息,2017,17(03):184-191.

[10]杨扬,李莉诗.国际陆港城市物流能力与社会经济发展协调评价——以昆明市为例[J].北京交通大学学报(社会科学版),2019,18(03):129-137.

[11]魏海蕊,盛昭瀚.我国内陆省份参与海上丝绸之路的外向型特征与优化策略——基于无水港海港定向合作视角[J].国际贸易问题,2017,413(05):91-102.

[12]程健,韦寅蕾,邢珺.内陆地区扩大开放的问题与对策[J].经济纵横,2014(04):16-19.

[13]席平,严国荣,曹鸿.建立中国西部国际港口——“西安陆港”的设想[J].唐都学刊,2001(04):12-14.

[14]DURANTON G,PUGA D.Micro-foundations of urban agglomeration economies[J].Handbook of Regional and Urban Economics,2004,4:2063-2117.

[15]余时飞.异质性劳动力、匹配效应与产业集聚[J]. 经济与管理评论,2014(4):44-51.

[16]王缉慈.我国制造业集群分布现状及其发展特征[J].地域研究与开发,2003(06):29-33.

[17]蔡春林,张霜.外贸高质量发展助力经济高质量发展机制研究[J].亚太经济,2023,236(01):143-152.

[18]BECK T,LEVINE R, LEVKOV A.Big Bad Bank?The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States[J].The Journal of Finance,2010,65(5):1637-1667.

[19]BERTRAND M,DUFLO E,MULLAINATHAN S.How much should we trust differences-in-differences estimates?[J].The Quarterly Journal of Economics,2004,119(1):249-275.

[20]康继军,郑维伟.中国内陆型自贸区的贸易创造效应:扩大进口还是刺激出口[J].国际贸易问题,2021,458(02):16-31.

[21]王立勇,房鸿宇,谢付正.中国农业保险补贴政策绩效评估:来自多期DID的经验证据[J].中央财经大学学报,2020(09):24-34.

[22]曹清峰.国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据[J].中国工业经济,2020,388(07):43-60.

[23]范子英,田彬彬.税收竞争、税收执法与企业避税[J].经济研究,2013,48(09):99-111.

[24]张军,闫东升,冯宗宪,等.自贸区设立能够有效促进经济增长吗?——基于双重差分方法的动态视角研究[J].经济问题探索,2018(11):125-133.

[25]温忠麟.张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(05):614-620.

[26]张云飞.城市群内产业集聚与经济增长关系的实证研究——基于面板数据的分析[J].经济地理,2014,34(01):108-113.

[27]曾艺,韩峰,刘俊峰.生产性服务业集聚提升城市经济增长质量了吗?[J].数量经济技术经济研究,2019,36(05):83-100.

[28]COMBES P P,DURANTON G,GOBILLON L.Spatial wage disparities:Sorting matters![J].Journal of Urban Economics,2008,63(2):723-742.

[29]AHLFELDT G M,MAENNIG W.Stadium architecture and urban development from the perspective of urban economics[J].International Journal of Urban and Regional Research,2010,34(3):629-646.

[30]HALL C R E. Productivity and the density of economic activity[J].American Economic Review,1996,86(1):54-70.

Does the Construction of International

Dry Ports Promote Foreign Trade in China’s Inland Areas?

Abstract: Compared with the eastern coastal areas, does the construction of international dry ports really play the role of an open platform in inland areas, under the background of relatively low degree of opening-up in inland areas? Based on the reliability of the data, this article selects panel data from 85 prefecture level cities in 12 provinces in inland areas from 2005 to 2020, and uses a multi period DID model to empirically test the impact and mechanism of international land port construction on foreign trade in inland areas. The research results show that the construction of international land ports can promote the development of foreign trade in inland areas, and the impact on imports is greater than exports. The parallel trend test, placebo test, and counterfactual test all confirmed the existence of this promoting effect. From the perspective of mechanism, the construction of international land ports promotes the development of foreign trade in inland areas by promoting economic agglomeration and upgrading industrial institutions. The above research results can provide useful insights for further accelerating the construction of land ports, promoting the adjustment of industrial structure in inland areas of China, and cultivating new advantages in trade competition.

Key words: international land port; foreign trade in inland areas; multi period double difference model