以“千万工程”经验引领宜居宜业和美乡村建设探颐

摘要:建设宜居宜业和美乡村是将千万工程经验因地制宜面向全国推广的创新决策,更是推进中国式农业农村现代化、促进乡村建设迭代升级的题中应有之义。浙江省实施的“千万工程”探索了从人居环境整治到乡村全面建设的科学路径,为宜居宜业和美乡村建设明确了基本遵循与行进方向。创新运用“千万工程”发展理念、工作方法和推进机制三大经验,破除当前乡村建设中忽视农民主体地位、破坏生态环境、千村一面等问题,需要将“千万工程”视为一种方法论,深刻参悟其中蕴含的理念方法和价值旨意,坚持统筹谋划、绿色协调和因地制宜的原则,有力有效建设万千宜居宜业和美乡村。

关键词:“千万工程”;宜居宜业和美乡村建设;乡村振兴

一、引言

“千万工程”即“千村示范、万村整治”工程,是2003年习近平同志任浙江省委书记时经过一系列基层调研所做的一项重大决策。从整治农村人居环境、解决乡村“脏乱差”等问题入手,既经历了典型示范、整体推进、转型升级过程,又经历了从温饱到全面小康的不同发展阶段。2018年,习近平总书记指出:“要将浙江好的经验做法加以总结,建设好生态宜居的美丽乡村”[1],标志着“千万工程”经验走出浙江,面向全国推广。随后,2023年中央农村工作会议提出要“学习运用‘千万工程’蕴含的发展理念、工作方法和推进机制”[2],强调了“千万工程”在全国范围的重要性和示范作用。2024年中央一号文件将“学习运用千万工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见”作为文件主题,进一步明确了“千万工程”在推动乡村振兴中的地位和作用[3],要求锚定农业强国的目标,提升乡村建设水平,打好乡村振兴漂亮仗。但正所谓“明者因时而变,知者随事而制”,推进乡村建设必须着眼新的战略阶段与任务,系统谋划、久久为功。换言之,当前有力有效推进乡村全面振兴,要求把“千万工程”经验学习运用好,以学习运用“千万工程”经验为引领,建设万千宜居宜业和美乡村。

本文将仔细梳理“千万工程”的成功经验,探究其能够产生、发展并推向全国的内在逻辑。在当前各地区建设宜居宜业和美乡村的过程中,用什么样的角度去解读“千万工程”经验?这些经验又如何因地制宜地赋能宜居宜业和美乡村建设?这是当前实践中亟待解决的现实问题也是理论界需要回答的时代课题。

二、“千万工程”经验赋能宜居宜业和美乡村建设的内在逻辑

“千万工程”经验与宜居宜业和美乡村建设有着深厚的内在逻辑。一方面,提升乡村建设水平是实施“千万工程”的必然要求与重要目标,另一方面,宜居宜业和美乡村建设成果不仅是评估该工程实施成效的关键指标,也是推进“千万工程”经验面向全国创新运用的智库,二者共同统一于乡村全面振兴。作为全国先行的乡村振兴工程,浙江“千万工程”不仅解决了农村人居环境问题,而且还是与乡村产业发展、乡风文明、村庄治理密切关联的一项系统性工程,为宜居宜业和美乡村的建设提供了深刻的理论逻辑、目标逻辑与实践逻辑。

(一)理论逻辑:“千万工程”是对马克思主义经典作家关于乡村建设思想的创新应用

马克思主义经典作家一直关注并思考乡村建设问题,利用发展经济学理论和社会学理论,对城乡差距大的本质、资本主义城市发展的基础、社会主义国家如何协调城乡发展、工业与农业发展的关系等问题有了更加深刻的见解,这为千万工程的实施奠定了深厚的理论基础。

城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中[4]。马克思和恩格斯的观点强调了城市化对资本主义发展的重要性,但他们也清楚地意识到了城市化所带来的问题。在资本主义条件下,城市作为资本积累的中心,吸引了大量劳动力和资源,使城乡发展之间存在极大的不平衡。“城市已经表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中这个事实;而在乡村则是完全相反的情况:隔绝和分散。”马克思和恩格斯认为未来社会主义社会必须着力破解城乡分割的二元体制,促进城乡协调一体发展。恩格斯提出,组织形式的应然状态是“全体社会成员组成共同联合体有计划有组织地开发利用生产力”“通过消除旧的分工,进行生产教育、变换工种、共同享受劳动成果,以及城乡的融合,使社会全体成员的才能得到全面的发展[5]”。恩格斯的这一观点体现了对未来社会的理想构想,强调了全体成员的平等参与和共同发展,以及生产力的合理利用和社会资源的公平分配,是对当时社会问题和未来发展趋势的一种理论回应。这就强调了城市与乡村要共同富裕、共同发展,满足城乡人民对美好生活的向往,实现人的自由而全面的发展。“千万工程”符合了马克思主义经典作家关于城乡融合发展的见解,响应了马克思主义的“共同富裕观”在时代上的需求,同时满足了人民对美好生活和自由发展的期盼。

(二)目标逻辑:“千万工程”是对中国共产党人百年乡村建设趋势的深刻把握

习近平总书记强调:“民族要复兴,乡村必振兴。”进入21世纪以来,中国共产党把推进乡村建设作为促进乡村全面振兴的重点战略任务,深刻把握乡村建设的发展规律与实践要求,不断探索新的乡村建设模式,在这一过程中丰富了乡村建设的内涵,促进乡村建设模式迭代升级。

2005年党的十六届五中全会提出建设“社会主义新农村”,旨在解决农村环境脏乱差的问题并提高农村人居环境宜居水平[6];五位一体的总体布局中在党的十八大纳入了“生态文明”这一规划[7],生态环境的建设得到进一步重视。2013年中央一号文件第一次提出了“美丽中国”的全新概念,强调必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。2017年“十九大”报告提出实施乡村振兴战略,随后《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》发布并开展农村人居环境整治三年行动,建设美丽宜居乡村。2020年“乡村建设行动”第一次被写入中央文件,随后印发了《乡村建设行动实施方案》明确了乡村建设的总体要求与保障机制。2024年中央一号文件直接以“千万工程”为主题,并将其作为推进乡村建设的行动指南。从“社会主义新农村”建设到“美丽乡村”再到“宜居宜业和美乡村”,体现了乡村建设从“重物轻人”到“回归主体”再到“理顺主客体间关系”的理念发展。其目标任务是全方面、多层次的,涉及农村生产生活生态各个方面,涵盖物质文明和精神文明各个领域[8]。“千万工程”作为一脉相承的实践,不仅体现了党对乡村建设规律和发展趋势的深刻把握,更体现了党不忘初心、牢记使命,始终以人民为中心的执政理念。

(三)实践逻辑:“千万工程”是对其自身乡村建设历程的科学总结与丰富发展

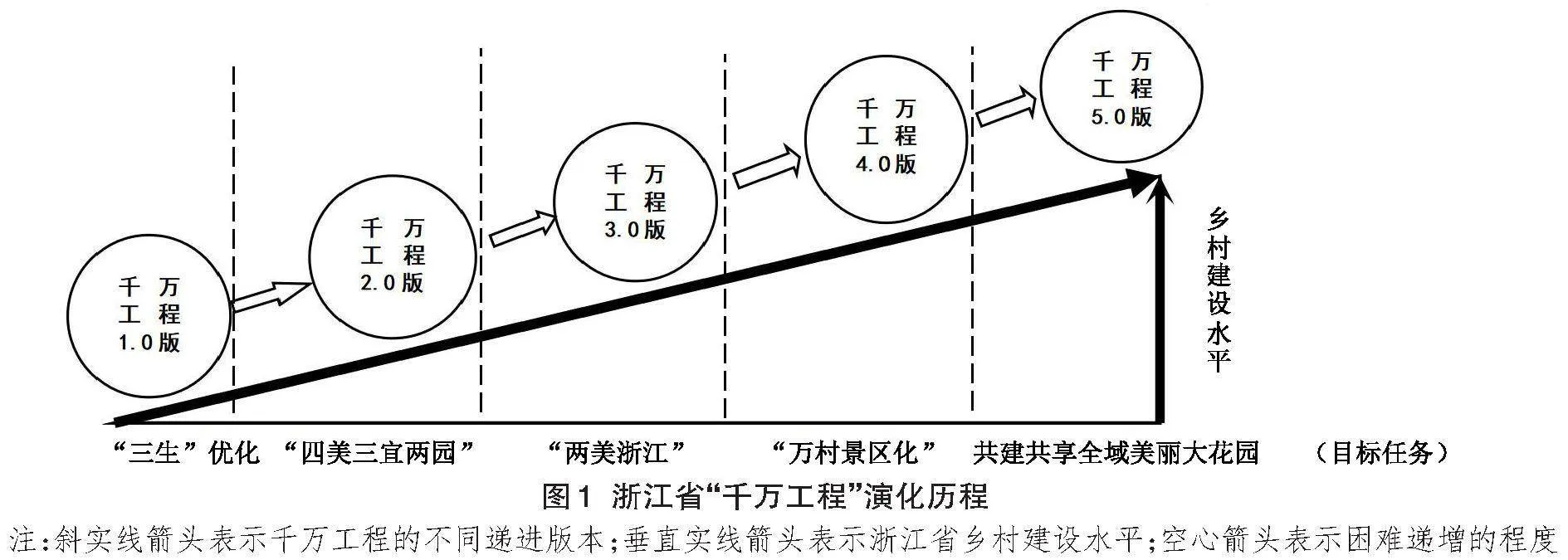

“千万工程”自2003年实施以来,随着新的战略任务与时代要求不断调整自身的适配性与创新性。从“1.0”版本的人居环境整治走到“5.0”版的乡村建设全面升级。其内涵和经验都在不断地丰富和升级,在否定之否定的过程中实现自身的发展,创新了乡村建设的工作方法与行动理念。

进入21世纪以来,城市化进程带来了巨大的发展机遇和经济效益,但也需要加强对生态环境的保护和优化收入分配结构,以实现经济社会的可持续发展和全体人民共同富裕。浙江省走在经济发展前列,由于采用以牺牲环境为代价的传统的经济模式,给农业绿色发展、农村现代化建设、农民生活幸福造成极大阻碍[9]。基于此,时任浙江省委书记的习近平同志亲自开展部署与推动了“千万工程”项目,以“优化农民的生产生活生态”的环境改善为重点,不断提升农民生活水平的村庄大整治行动。在不断推进千万工程的实践中,其自身不断迭代升级。具体发展历程如图1 所示,2010年围绕美丽乡村建设,提出“四美三宜两园”①的目标,打造千万工程2.0版。2014年朝着“两美”②浙江的目标任务,以“产村人”融合、“内外魂”并重、“居业游”共进为基本要求,升级为千万工程的3.0版。2017年“万村景区化”③的建设标志着千万工程的4.0版本接踵而至,将乡村建设与乡村经营相结合,大力发展全域旅游,打造精品示范村。2020年千万工程进入全面深化转型升级阶段的5.0版,全面实施新时代美丽乡村“六大行动”,共建共享美丽全域大花园。20多年来,“千万工程”按照习近平总书记所规划的战略蓝图,始终坚持久久为功、一张蓝图绘到底,致力于乡村建设与发展,在这一过程中,对乡村建设既“塑形”又“铸魂”,体现了一种全面的独具浙江特色的乡村振兴战略。

三、以“千万工程”经验引领宜居宜业和美乡村建设的方法论

“千万工程”是一以贯之的并在实施过程中不断调整与升级,结合不同时期的发展目标与战略要求,涵盖了乡村产业化、乡村生态化、乡村社会化等多个方面,注重发展理念、工作方法、推进机制的创新应用[10],这些经验为宜居宜业和美乡村建设提供了新的视角和方法借鉴。

(一)创新解读“千万工程”经验的“三大视角”“三大效应”

所谓“三大视角”是根据“千万工程”在建设发展过程中具有创新性的、普遍借鉴意义的切入观察口。“三大效应”即为乡村人居环境的改善效应、乡村营商环境改进的叠加效应、乡村自然与人文生态优势转化为经济社会发展优势,进而促进产业振兴的联动溢出效应。这三大效应具有内在关联性,需要系统思维把握。通过“三大视角”去透视千万工程的三大效应,把握乡村建设的方法和理念,对宜居宜业和美乡村建设具有重大指导意义。

1.从动态发展的角度看

随着经济社会的不断发展和乡村居民对人居环境需求的不断提高,“千万工程”呈现了迭代升级的态势,使得更多的人居环境范畴,如数字乡村、文化乡村、和美乡村等乡村范畴成为“千万工程”的建设重点和重要内涵。这也就强调了宜居宜业和美乡村建设过程中要与时俱进、除了满足居民环境的改善更要在宜居的公共基础设施、宜业的乡村产业化、和美的乡风文明与乡村治理入手,不断对乡村发展模式进行变革。

2.项目投资与运行的角度看

一般来说,作为公共性的建设项目,农村公共品的供给规模、质量与效率主要依靠政府和集体的投入。政府和集体作为基本主体,面临巨大的财政压力和金融负担。但是,如果将发展功能引入“千万工程”建设项目,“千万工程”的公共品属性就有可能转化为市场品或准公共品的属性,引入了市场机制,吸引市场主体和社会力量等多主体参与乡村的建设和经营中,将有效解决公共物品供给难题,同时也扩大了主体参与[11]。

3.从建设内容的角度看

“千万工程”是乡村人居环境建设工程,属于乡村建设的范畴,但从它对乡村产业、文化、治理的关联效应看,“千万工程”是乡村建设与发展的基础性工程。从人居环境的优化到营商环境的改善、既建设村庄又经营村庄、将人文生态优势通过全域旅游、三产融合等转化为社会经济优势,带动乡村的可持续发展。

(二)提升宜居宜业和美乡村建设水平的“千万工程”经验

1.“千万工程”的发展理念经验

20多年的“千万工程”建设与发展,除了始终坚持民生为重、干在实处的执政理念;统筹城乡,城乡协调的发展理念;生态优先、绿色发展的“两山”理念;政府主导、多元主体参与的建设理念;一张蓝图绘到底,一任接着一任干,久久为功的敬业理念等,实践中还形成了不少创性的发展理念。

一是在“千万工程”建设与发展中形成人居环境也是营商环境的理念。这一理念拓宽和深化了对传统营商环境涵义的认知,就是说,营商环境不仅包括相关制度与政策环境,而且还涉及所在区域的人居环境。乡村人居环境的建设与改善,对于乡村的产业融合和多功能发展,尤其是乡村民宿等休闲产业的发展,具有显著的正向效应。这一经验表明在宜居宜业和美乡村建设过程既要特别注意公共基础设施等硬环境建设又要重视人文历史等软环境的打造,其最终目的是通过生态环境的整治实现人文环境与自然环境的和谐统一,增强乡村的舒适度和吸引力[12]。

二是在“千万工程”建设与发展中形成公共品在一定条件下可以转变为市场品的理念。这一理念的形成在于政府主导下的多元主体参与,市场机制的作用不可或缺。由于市场对于“千万工程”诸多公共性项目具有失灵性,探寻公共品转变为市场品或准公共品的路径就极有意义。这种探索在实践中取得了成效,主要体现为:通过政府或集体购买公共服务;通过产权转让改变产权属性;通过赋权公共品关联性发展功能引入社会资本等。这一经验强调引入市场激励制度可以激发农民和企业等市场主体的积极性,通过赋予他们一定的生态资源经营权和使用权,使他们有动力更加积极地参与到生态环境的保护和治理中来,提高资源的利用效率与市场主体参与乡村建设的主人公意识,实现由宜居到宜业再到和美生活的“蝶变”。

三是在美丽乡村建设中树立村庄既要建设又要经营的理念。这一理念的形成与上述一和二的理念具有关联性。没有营商环境新理念与物品属性转变理念的形成,不可能形成经营村庄的理念。事实上,村庄如果只是满足于建设,而不注重经营,不仅村庄的美丽性状不可持续,而且村庄的价值也不会得到提升和实现。只有树立经营村庄的理念,才能使乡村建设融入发展功能,使美丽乡村蝶变成城市居民美好生活的所在地,使美乡村蝶变为带动乡村经济发展和农民持续增收的美经济。这一经验强调在宜居宜业和美乡村建设过程中,不仅仅要只注重环境的优化、经济价值的转化、精神文化的构建,更要树立经营意识去维持和提升当前的建设成果,在建设中经营、在经营中建设。

四是在乡村基本公共服务体系的建构中既要注重公平性又要注重有效性的理念。县域具有“连城接乡”的纽带作用,可发挥促进城乡融合的建设性作用[13]。我国目前既存在城乡公共保障的不公平性,又存在乡村基本公共服务效率不高的现象。要改变这一现象,不仅要破解城乡二元的社保制度,以实现城乡社保的公平性,而且也要适应乡村人口变化趋势下乡村空间布局与公共服务优化的需要[14]。这一经验启示在宜居宜业和美乡村建设过程当中,要以县域基本单元为主要载体和突破口,通过“千万工程”的不断深化,推进城乡社保制度和产权制度的联动改革,彻底破解城乡二元结构,实现城乡基础要素、赋能要素以及产业、市场、政策等多方位的城乡互通和融合发展,以不断提升县域综合承载能力和治理能力,同时又提升与实现乡村价值,促进新型农村集体经济的健康发展,农村居民的持续增收和共同富裕发展。

2.“千万工程”的工作方法经验

发展理念决定工作方法,工作方法是发展理念的展现和落地,两者之间具有相通性。“千万工程”在实践中积累了许多极其有效的工作方法或推进方法,概括起来,有三种重要的方法值得学习与借鉴。

一是领导重视与群众参与相结合的工作方法。这是我们党长期以来开展工作,解决工作中难事、急事和重大问题所倡导的工作方法。这一工作方法随着时代的变迁,形式与内涵日趋丰富。从浙江“千万工程”的实践看,领导重视主要体现在“一把手”的重视,“千万工程”成为“一把手”工程。对于“千万工程”这样与广大群众利益密切相关的乡村建设工作,领导重视不仅体现在亲自谋划和亲自部署,还体现在亲自深入实际调研,并善于拿出解决问题的思路和办法,而不是采取官僚主义和形式主义的态度敷衍了事。除了领导重视外,群众参与是关键。群众参与不能靠强制,而是要靠制度激励。实践中,主要是采取村民自主、文明乡风、公益积分和市场机制等激励手段与办法,效果十分明显。这一经验启示各级政府在宜居宜业和美乡村建设过程中既要坚持“党政合一”的科学治理又要坚持“调动群众”的柔性治理,其中要把农民主体意愿放在第一位。

二是规划先行与动态优化相结合的推进方法。为了避免村庄建设无序化、短视化、雷同化,规划须先行,这在浙江已经成为普遍现象。在“千万工程”初期阶段,政府对村庄规划都给予一定的支持,欠发达地区的村庄规划由省级政府补贴经费,发达地区的村庄规划费用由当地政府自行承担。总体看,规划先行并且行之有效,村庄建设与发展就相对行稳。但村庄发展不是一成不变的,实践创新和动态优化是发展趋势,因此,村庄建设和规划要尽可能体现动态性,或者在一定时期后再编制和修订,这并不意味着是对规划的不尊重,而是包括村庄在内乡村的建设,必须坚持规划先行,同时还要适应乡村发展实践创新和动态优化的需要。这就启示各级政府在宜居宜业和美乡村建设过程中要坚持系统思维,统筹谋划乡村建设布局,同时又要注重乡村内部各要素之间的互动作用关系,通盘考虑城乡发展现状与演变规律,进而不断调整与完善不同时期不同区域的乡村建设方案。

三是示范引领与整体推进相结合的推进方法。这是农村工作的经典方法。通过先进乡村带头示范作用的辐射,将行之有效的建设经验和方法再推广到其他乡村地区,这不仅适用于农技推广、异地搬迁,而且也适用于任何需要整体推进和全域应用的乡村建设与发展项目。“千万工程”的全称就是“千村示范、万村整治”,充分运用了由特殊到普遍的示范引领与整体推进的工作方法,使广大农民在乡村建设中对村庄整治与建设能知晓、能感知、能体验,能建言、能接受,然后再进行推广或整体推进。这样的工作方法与行政性强势推动的方法相比,尽管看起来力度不是很大,但群众满意度和接受度高,不仅工作推进阻力小,而且后续隐患也小,是推进乡村全面振兴过程中很值得重视运用的工作方法。这就启示在推进宜居宜业和美乡村建设过程中,要科学界定村庄类别,根据村庄的经济发展水平和建设实际,差别化梯次推进,在“千万工程”经验的启示下,有序引导全国范围推进宜居宜业和美乡村的建设。

3.“千万工程”的推进机制经验

推进机制是发展理念和工作方法的制度呈现与运用。“千万工程”在实践中形成了不少值得学习运用的推进机制。主要包括以下三种机制:层级发力的推进机制、数智赋能的推进机制、群众参与的推进机制。

一是层级发力的推进机制。“千万工程”之所以能持续推进,久久为功,除了主要领导高度重视、常抓不懈,关键还在于“千万工程”的建设与推进充分发挥了我国独特的科层制度的功能。也就是坚持了党统领,“一把手”亲自抓,五级书记共抓共管,各级政府部门协同配合,层层落实的推进机制。这就启示各级政府在宜居宜业和美乡村建设过程中,要始终坚持党管干部,发挥地方党委政府的龙头作用,明确责任分工,将宜居宜业和美乡村建设从顶层设计、统筹协调、到政策实施落到实处。

二是数智赋能的推进机制。自长兴县2003年实施“河长制”以来,落实了地方党政领导河湖管理保护主体责任。此后浙江这种“某长制”的行政责任制度为厘清公共领域内职责界限和精准治理提供了方案思路。通过发挥信息化的互联网功能,将数字化、智能化和“千万工程”项目责任制相结合,解决乡村区域道路、河流、垃圾、厕所等公共领域管护职责不清、效率低下等难题,实现“智治合一”的精准问责和精准治理。这启示各级政府在宜居宜业和美乡村过程当中可以利用数字化服务采取层级治理,将公共环境资源的治理责任具体到职级、单位与部门、落实到具体负责人身上,层层解构责任、层层落实,破解公共资源规制中的“辖区壁垒”和相互推诿问题。

三是群众参与的推进机制。在全国大力推广“千万工程”经验时,牢记的一条底线就是要“尊重农民的意愿,不搞强迫不搞强权,厘清政府与农民工作的界限,让农民成为乡村建设的参与者、建设成果的享有者”[15]。“千万工程”乃至整个乡村建设,单纯依靠政府和集体的力量是不够也是不可持续的,必须动员广大群众和社会力量积极参与。在实践中,浙江探索了多条路径和机制,除了引入市场激励机制外,普遍建立村民自主的乡村理事会、乡贤促进会、村民议事会,推行公益活动积分制、文明乡风荣誉榜,以及各种公共性设施或领域的“河长”“路长”“所长”“站长”等制度,成效很是明显。这就强调在宜居宜业和美乡村建设过程必须尊重农民的主体地位,充分发挥农民的首创精神。

四、提高宜居宜业和美乡村建设水平的现实基础与重点任务

我国城镇化数量和质量提升还会有很大的空间,中国的城镇化仍然处在持续发展过程中。据统计,到2023年底我国城镇常住人口93 267万人,比上年末增加1 196万人;城镇人口占全国人口的比重(城镇化率)为66.16%,比上年末提高0.94个百分点④。习近平总书记明确指出:“我国现代化同西方发达国家有很大不同。西方发达国家是一个‘串联式’的发展过程,工业化、城镇化、农业现代化、信息化顺序发展。我们要后来居上,决定了我国发展必然是一个‘并联式’的过程,工业化、信息化、城镇化、农业现代化是叠加发展的[16]。”宜居宜业和美乡村作为助推中国式农业农村现代化发展的实践方略,这就要求推进乡村建设要跳出乡村、不能以乡村谈乡村,现阶段我国乡村建设存在乡村空心化严重、农民主体意识淡薄、乡村文化秩序需要重塑、乡村政策和资源的有效整合等问题,这就要求要把乡村建设与城市发展相融合,以县域为载体推进城乡融合发展,建立新型城乡关系,这是推进宜居宜业和美乡村建设的现实基础和实现前提。

宜居宜业和美乡村是一个内部共生协同的理论与实践体系,宜居是物质基础、环境基础,宜业是民生之本、经济发展之基,和美是政治、文化目标和精神保障,这三个维度全面融合了现代农村、现代农业、现代农户的各个方面,相辅相成缺一不可[17]。深刻理解与把握宜居宜业和美乡村三者之间的关系与建设重点,是以千万工程经验引领万千乡村建设的核心要点。

“宜居”意味着农村要满足现代生活的条件。城乡发展不平衡、农村发展不充分是制约“宜居宜业和美乡村”建设的主要短板,要顺应乡村发展规律科学推进乡村建设。“宜业”目标需立足于城乡融合发展的现实基础,优化乡村布局拓展农民就业空间。习近平总书记指出:“产业兴旺,是解决农村一切问题的前提”[18]。这一观点强调了乡村产业的重要性,只有实现产业兴旺,才能解决农村面临的各种问题。为此,需要不断推动乡村产业的高质量发展,使农业成为一个有效益、有前途的产业,让农民从事农业能够获得幸福感和可观收入,从而实现农村人才的留住和引进。“和美”需要加强乡村精神文明建设,以良好的文化氛围浸润民心,从而提高乡村治理水平。因此,推进宜居宜业和美乡村建设既需要注重硬件建设也要重视软件水平的提升,以达到既要“塑形”更要“铸魂”的目标。

五、“ 千万工程” 经验助推宜居宜业和美乡村建设的行动之策

2024年中央一号文件的发布,使学习运用“千万工程”经验建设万千宜居宜业和美乡村成为时代号召,契合了当下推进共同富裕,实现新时代新征程乡村全面振兴的“中国方案”的价值取向。“千万工程”作为一种方法论也是2024年中央一号文件突出的重点,在各地区创造性地运用和发展千万工程经验的过程中,我国乡村面貌焕然一新。乡村建设的新时代之路中,全国其他地区如何更好地运用“千万工程”经验,不断取得实质性进展、阶段性成果,有力有效推进乡村全面振兴,是当下迫切需要回答的时代课题。

(一)坚持系统思维,统筹谋划乡村建设布局

宜居宜业和美乡村的建设是一项系统工程,涉及范围之广,涵盖乡村建设、治理、发展维护等多个方面,需要建立长久有效的机制稳当扎实推动乡村建设。自2003年“千万工程”实施以来一直就坚持一张蓝图绘到底,并结合浙江农村地区发展实际、地形地势差异、资源禀赋条件不同等,统筹谋划布局,打造万千“一村一景一策”的和美乡村。一是从乡村振兴战略全局的高度谋划顶层制度设计。从“千万工程”的推进步骤与发展过程来看,启示各级政府、市场主体、社会力量等要坚持用系统思维看问题,在推进宜居宜业和美乡村建设过程当中,要将乡村建设置身于农业现代化的发展全局之中系统推进,跳出乡村本身进而推动城乡融合发展,实现资源要素在城乡之间的双向流动,实现城乡各美其美又美美与共。二是从局部发展的角度理顺乡村建设内部要素关系。乡村内部各要素之间的关系密切,如人居环境、产业发展、乡风文明等相互作用。一个良好的人居环境有利于吸引人才和资金投入,促进产业发展;而文明乡风则有助于凝聚社会共识,提高村民的凝聚力和归属感。因此,在乡村建设中,需要综合考虑各要素之间的相互关系,形成协同发展的局面。城乡之间的外部联系也至关重要,城市的发展需要依托乡村的资源和市场,而乡村的振兴也需要城市的支持和带动。

在推进宜居宜业和美乡村建设过程当中既要塑造省、市、县、乡、村间的纵向协调也要注重不同区域、不同省份的横向互补,协同推进乡村建设的同时兼顾各地区的发展特色。

(二)坚持农民主体,推动参与对象多元化

“千万工程”坚持党政一把手、村集体主导与基层自主的良性互动,不仅减少了和美乡村建设过程中利益的纠葛与政策执行的困难,从内调动村民的参与性,从外调动市场、企业、社会资本等参与乡村建设的主动性创造性。乡村作为农民共同生产、生活、生态的空间,农民作为乡村建设的直接受益者也是推动乡村建设的义务承担者。但是农民主体性缺失始终是建设“宜居宜业和美乡村”的过程中一大难题。究其原因何在?学界与实践界普遍认为是受参与激励与利益机制的影响,农民参与的物质激励不足制约了农民的积极性[19]。再有就是和美乡村建设是一个长期过程、受农民短视主义的影响,难以快速转化为经济效益满足农民需求,造成乡村建设“只观不动”[20]。也有从当前的城乡二元分割体制降低农民参与公共事务的积极性与社区认同感、农民的文化程度限制农民对政策的理解与群体合作能力等。因此在推进“宜居宜业和美乡村”建设过程中必须为农民赋责赋权赋利赋能并通过市场机制调动社会主体广泛参与。首先赋责:将农民的意愿放在首位,将农民自身的利益与村庄发展、社区建设紧密地结合在一起,利用传统乡村文化的号召力,增强农民的责任意识与认同感,自觉主动地参与乡村建设。其次赋权:要秉持公正民主的原则,畅通农民参与和美乡村建设规划的渠道,邀请农民共同商议本村的发展规划,制定具有可行性的村规民约,开展和美乡村建设系列评比活动,采用积分制、红黑榜等来营造良好的乡村建设氛围。再者赋能:通过社区学校教育提高农民生态环境保护意识、树立经营乡村的观念,通过技能培训、科技下乡等政策培训农民技能,通过调研农民的现实需求,采取不同的奖惩措施,多形式提升农民参与能力等。最后赋利:让农民切实地感受到和美乡村建设带来的利益,从农民的经济需求、生态的要求、精神的满足等方面让农民在共建和美乡村的过程中共享乡村建设带来的成果。

(三)坚持因地制宜,差别化梯次推进乡村建设

“千万工程”在推进过程中坚持因地制宜分类推进,遵循乡村的客观实际与发展规律,根据村庄的发达程度、原有的基础设施水平、地形气候条件、村庄自然资源与文化底蕴等划分不同类型,采取不同的乡村发展模式,打造海滨、平原、水乡、绿谷等各具特色的乡村发展格局。我国幅员辽阔,在960万平方千米的土地上、拥有56个民族的文化传统,各区域之间的自然地理条件与人文历史风情都存在较大差异,在全国一盘棋推进宜居宜业和美乡村建设过程中,若是不考虑实际情况生搬硬套千万工程经验、机械复制浙江发展模式,必然造成资源浪费、效率低下、“千村一面”的问题,因此,必须要因地制宜根据乡村类型推进乡村建设。2018年中共中央、国务院为合理利用农村资源、分类推进乡村建设。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》将我国村庄划分为四种类型,即“集聚提升类”“融入城镇类”“特色保护类”和“搬迁撤并类”。针对原有发展水平较好、有一定产业基础的大规模乡村,要坚持聚焦提升为主,不断提升乡村产业水平与治理水平。对于城乡结合部的乡村和郊区要坚持融入城镇发展,利用自身的资源禀赋和地理位置,加快城乡融合发展,促进城乡之间各生产要素的双向流动。对于传统古村落、具有地域风情的民族村、历史名人名迹乡村等要坚持特色保护类,不断地开发利用特色文化资源,打造旅游文化小镇,在保护传统资源的同时又促进村庄的升级发展。而对于自然条件恶劣、生态资源匮乏的村庄,必须要坚持创造性地开发、优化村民的“三生”空间。通过这种分类施策,再结合当地的建设目标与推进任务,梯次推进乡村建设,让聚焦提升类的乡村先发展起来,通过先发展带动后发展,全国上下一条心朝着“宜居宜业和美乡村”的目标奋进。

(四)坚持绿色引领,创新驱动乡村高质量发展

2024年习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。所谓“新质生产力”是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态[21]。“千万工程”在实践中逐渐确立了发展先进生产力、绿色发展、创新驱动的乡村建设思路,回应了当下对新质生产力与高质量发展的要求。因而在推进宜居宜业和美乡村建设过程当中,一是要坚持走绿色高质量发展产业振兴道路。转变经济发展方式,将生态环境保护与经济建设协同推进,是实现可持续发展的重要路径之一。在这一转变过程中,一方面要立足自然地理优势条件,积极培育休闲、旅游、文化等新业态新产业。这些产业不仅可以有效利用乡村丰富的自然资源和人文资源,也可以为农民提供就业机会,带动乡村经济的发展。另一方面,也要注重发展现代农业和绿色产业,推广高效农业技术和绿色生产方式,促进乡村产业发展生态化。同时,加大对绿色能源、环保科技等领域的投入,推动绿色产业的发展,为乡村经济转型升级提供支持和保障。二是乡村建设坚持塑形与铸魂并重。“千万工程”在完善人居环境、公共基础设施的同时也大力弘扬传统文化,促进乡风文明提高农民精神文化素养。基于此在宜居宜业和美乡村过程中也要树立“村庄建设”与“村庄经营”协同一体推进的理念,坚持创新驱动发展绿色生产力,在完善乡村基础设施建设的同时又促进文化资源的保护与开发。

六、结语

“千万工程”的持续推进与巨大的成果经验,为全国范围内推进宜居宜业和美乡村建设提供了浙江范本、创造了契机。但由于我国区域差异特征明显与地区发展不平衡不充分,宜居宜业和美乡村的建设任重而道远,需要坚持全国上下一盘棋,统筹谋划与动态发展相结合。作为一项系统性、长周期的乡村建设工程,“千万工程”的发展理念经验、工作方法经验和推进机制经验,值得全国各地区加以借鉴并创新运用。在新征程答好宜居宜业和美乡村这份时代问卷,需要站在全局的高度思考和谋划,领会好、落实好其中蕴含的方法论与价值观。不可千篇一律复制现有成熟的乡村建设模式,结合地域特色创新运用适合本区域乡村建设的“千万工程”经验,以此来有序引领全国万千宜居宜业和美乡村建设。

参考文献:

[1]习近平.论三农工作[M].北京:中央文献出版社,2022.

[2]中央农村工作会议在京召开[N].人民日报,2023-12-21(01).

[3]中共中央、国务院.关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见[N].人民日报,2024-02-02(01).

[4]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[5]马克思恩格斯全集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1958.

[6]贺聪志,李玉勤.社会主义新农村建设研究综述[J].农业经济问题,2006(10):67-73.

[7]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2012-11-18(04).

[8]胡春华.建设宜居宜业和美乡村[N].人民日报, 2022-11-15(06).

[9]唐京华,陈宏彩.中国式现代化视域下乡村振兴的逻辑与路径——以浙江“千万工程” 为例[J].中国行政管理,2023(07):6-13.

[10]黄祖辉,傅琳琳.我国乡村建设的关键与浙江“千万工程启示”[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021(03):4-9.

[11]韩小威.重构农村公共服务供给模式的判断基准及实现障碍[J].经济纵横,2013(06):31-34.

[12]吕捷,赵丽茹.中国式现代化语境下的“宜居宜业和美乡村”建设[J].学习与探索,2023(08):132-142.

[13]陈春生.中小城镇发展与城乡一体化[M].北京:中国社会科学出版社,2018.

[14]高鸣,周子铭.“千万工程”经验赋能乡村产业发展的理论逻辑、现实基础与行动路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(02):1-15.

[15]造就万千美丽乡村,造福万千农民群众[N].人民日报,2023-07-06(03).

[16]李华胤.习近平关于乡愁重要论述的核心要义与现实价值[J].中国农村观察,2022(03):2-18.

[17]刘宇翔,廉记,王珺.建设宜居宜业和美乡村的内涵、逻辑与实现路径研究[J].河南牧业经济学院学报, 2023,36(06):1-7.

[18]中共中央党史和文献研究院.习近平关于“ 三农” 工作论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2019.

[19]黄森慰,唐丹,郑逸芳.农村环境污染治理中的公众参与研究[J].中国行政管理,2017(03):55-60.

[20]湛礼珠.农民主体性建设:一个农村人居环境整治参与的分析框架[J].现代经济探讨,2023(01):123-132.

[21]习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展[J].宁波通讯,2024(03):6-7.

The Experience of “Zhejiang’s Green Rural Revival Program”

Leads the Construction of Livable and Beautiful Villages

Abstract:" The construction of livable, workable, and beautiful rural areas is an innovative decision to promote the nationwide application of the “Zhejiang’s Green Rural Revival Program” experience, and is also integral to advancing Chinese-style agricultural and rural modernization, as well as upgrading rural construction. Zhejiang Province’s implementation of the Program has explored a scientific path from improving living environments to comprehensive rural construction, which establishing basic guidelines and directions for building livable, workable, and beautiful rural areas. By innovatively applying the development concepts, working methods, and promotion mechanisms of the Program, and addressing issues such as neglecting farmers’ central role, environmental damage, and uniformity among villages, it is essential to view the Program as a methodology. This involves deeply understanding its underlying concepts, methods, and values, while adhering to principles of overall planning, green coordination, and localized adaptation to effectively and powerfully build numerous livable, workable, and beautiful rural areas.

Key words:" “Ten Million Project”; livable, workable and beautiful villages livable, workable, and beautiful rural construction; rural revitalization.