三川胜景

积石古关

两山如削,河流其中,外临番界,金城要地。

——乃积石雄关也

积石关(也称临津关)位于青海省民和县、循化县和甘肃省积石山县的三县交界之处,山如刀刃,峭拔苍翠,黄河穿关而过,汹涌莫测。《尚书·禹贡》《尚书·帝命验》《太平御览》《史记·夏本纪》《秦边纪略》《山海经》《水经注》等史书中记载的大禹导河积石之绩便是此处。

积石关,隋立河源郡,命刺史刘权镇之。唐李靖伐吐蕃,经积石。宋、元立积石州。明洪武改为关,有禹王庙①。历代朝廷视积石关为重要军事要塞,派官兵把守,现三川赵氏、祁氏等群众乃把守积石关士兵的后裔。历代朝廷派官员奉旨赴关口祭河源之神,《河州府志》《青海通史》等书中也有关于积石关的记载。历代文人墨客也有许多吟积石关之诗句,如元代杨仲弘的《题积石》中写道“禹功疏凿过殷勤,宇内山川自此分”;明代张涣的“天上黄河天际通,凿山原有此山头”,王锦的“两岸尽是凿通处,千秋尚带刊余痕”,范霖的“黄河滚滚自西来,此地曾经禹凿开。削壁排空高碍日,洪涛逐石怒奔雷”,高弘的“神禹疏河事已休,穷崖奇迹至今留”等。现甘肃省积石山县大河家镇、青海省民和县官亭镇河沿村黄草坪等地尚遗留大禹坐痕、脚印以及大禹居住过的洞穴②等遗址。民间还流传着许多大禹斩蛟降怪的动人故事,青海省还把禹王的传说列入第五批省级非物质文化遗产代表性名录。

岁月如梭,人世沧桑,昔日的临津关、禹王庙已荡然无存。现在的积石关内外绿意盎然,鸟语花香,一派欣欣向荣的新气象。积石峡大坝拦河,百丈湍流变平湖,碧水连天,鱼鸥成群,机器轰鸣发电忙,流水潺潺润田庄③。大禹凿崖导河的万丈悬崖上又增添了当代“大禹”们拦河筑坝、造福人民的光辉印记。古老的积石关又焕发出勃勃生机,变成一处既有古韵又有新景的山清水秀、景色优美的旅游“打卡”地。

万丈悬崖添新痕,高峡汹涌已安分。

削壁筑坝拦蛟龙,两岸胜景尽繁荣。

注释:

①禹王庙于清代中期焚毁,现无存。据传官亭镇四郎庙是从积石关迁来的。其关系有待考察。

②大禹洞位于积石峡口北岸,遗址尚存。

③此处指积石峡南北两条引水干渠。

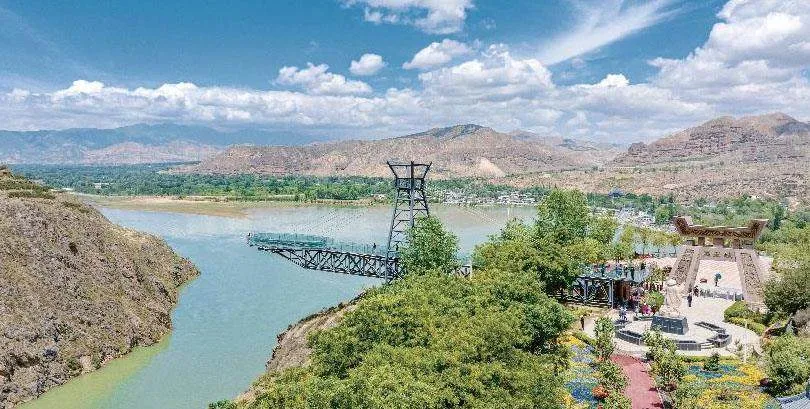

临津古渡

临津古渡(也称黄河上渡)是黄河上游一个非常古老的渡口,位于民和县南部官亭古镇西的甘青两省交界处。临津古渡历史悠久、地理位置十分重要,南北朝时就有在积石峡建“河厉桥”①的记载。汉宣帝神爵二年(公元前60年),在河州境内设河关县便有了渡口。据明嘉靖《河州志》记载:“黄河上渡在积石州通西宁道路,官船二只,水夫二十名。”

汉代末期(约建安时期),河北岸(今官亭镇)筑白土城,河南岸(今大河家镇)建临津城,设临津县及临津驿。从此,临津渡就成了边陲连接中原的重要连接点。东晋高僧法显、北魏高僧宋云西行就是从临津渡渡河;隋大业五年(公元609年),隋炀帝为统一华夏,率40万大军从临津渡渡河至西平(今西宁),地方百姓在白土城外置案接驾;唐贞观十五年(公元641年),唐太宗派礼部尚书江夏王李道宗护送文成公主由长安前往吐蕃逻些城(今拉萨)过临津渡经三川西进;唐景云元年(公元710年)金城公主远嫁吐蕃,也是从临津渡渡河西进;1949年8月,王震将军率领中国人民解放军六十二军由临津渡渡河挺进西宁,解放青海。

临津古渡是古丝绸之路南道的重要通道,唐蕃古道的必经之处,具有重要的军事战略意义。历朝历代驻军把守,历来舟船往来渡学子求学、官员赴任巡视、僧侣西觐、商旅驼队、公主远嫁、茶马互市、帝王西巡。北岸设亭接驾②,摆案酹酒、沐尘正冠、歇足休整。临津古渡是边塞连通中原、见证历史云烟、维护中华统一的历史要地。从独木扁舟③到牛皮筏子,从渡人的小舟到渡车马的大船,从划舟渡河到钢桥飞架,都是一部西部交通发展史的缩影。

解放大军横渡,天翻地覆,百姓欢呼;盛世之今日,“丝路”传福音,古道颂吉祥。彩虹飞落大河南北,一桥连接甘青两省五县,善政施惠汉藏回土等民族;民族团结和谐,两岸繁荣昌盛,新建接官亭气势雄伟、华丽大气。登顶而望积石峰峦如翠屏,黄河绕川赋锦绣;驼峰昂首观沧桑巨变,斩蛟崖前观河阳之奇观。船桥钢缆、崖上古道已成历史之见证,现已成为必游的旅游景点。河州诗人柯一有诗咏:

临津古渡

黄河东流去,浊浪排空来。

临津古渡口,今朝绘彩虹。

两省三县客,往来如穿梭。

各奔致富路,共谱团结曲。

注释:

①“河厉桥”是土族语老鹰桥之意,据《青海通史》记载,在积石峡内。

②隋炀帝西巡后,河北设接官亭,官亭名称由此而来。

③独木扁舟就是把一棵大树的树干掏空中心作舟,以此划行渡河。

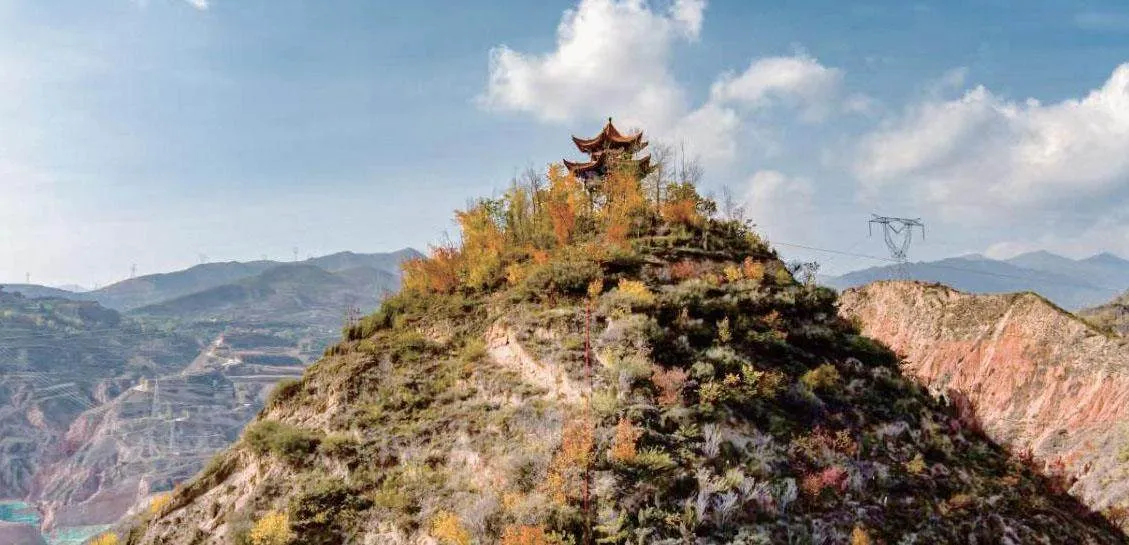

玛尼山

青松翠柏罩崖边,

红杏黄桃枝间艳。

顶墠亭阁画栋悬,

瞰川观涛凭玉栏。

传说,远古时期大禹治水来到了三川地区,看见一青一黄两条恶龙兴风作浪,为害百姓。大禹降魔缚龙,凿崖疏水,平定了水患,使汹涌的黄河平静地流出三川,造福于万民。

大禹降服恶龙平定水患后,为了地方的长治久安,百姓永享安康,他从东海龙王那里请来了一条白仙龙来镇守三川地区。白仙龙来到三川后按大禹的吩咐兴和风、播细雨,镇邪恶、扬真善,使三川风调雨顺、五谷丰登、瓜果飘香、六畜兴旺,人们过上了安宁的生活。从此,白龙化为山形恩泽整个三川地区,因此,当地群众认为玛尼山是一块风水宝地,玛尼山成了人们心中的神山。

天翻地覆,乾坤换新,中华大地欣欣向荣。中华复兴,山川换装,玛尼山也旧貌换新颜。山上流水潺潺、绿树成荫,奇花异草铺满山坡,风景优美,成了一处观景休闲、游山观日出的旅游胜地。

观瞰二亭龙角筑,葱绿三坡悦君目。观音挥柳传福音,情人崖下雨淋痕。

喇家国家考古遗址公园

黄河岸北二阶台,

壕沟城垣掩砂埋。

玉刀石磬千年面,

母怀护婴书大爱。

三川之地,钟灵毓秀;民风朴实、文化厚重;古迹众多,文物遍地。炀帝西巡、唐蕃和亲、高僧西行、商旅驼队皆留迹于此。数古典之万千,唯有喇家遗址;东方庞贝,举世闻名。曾几时,暴雨地震,洪水泥流,大河之殇令远古灾难之悲壮;壕沟聚落、祭坛作坊、城廊广场展黎庶之雄风;房址火塘、藏储墓葬、石器陶罐倾诉远古之景象;黄河磬王、玉璧玉刀彰显王者之浩气;慈母跪地,怀护婴儿,目存怜悯,祈求上苍,造就母爱之圣地;千年拉面,源远流长,舌尖文化,远播西洋,中外惊叹,中华荣光。

喇家遗址谱写了4000年沧桑历史,见证了中华5000年文明。

中华盛世,党恩浩荡。4000年前的灾难遗址重见青天,喇家大地脱胎换骨,楼宇展馆拔地而起,阁亭栈桥沿河而布,绿茵之间异花奇木,道路平展,观景休闲。传统村寨古色古香,民俗文化应有尽有,名吃小菜香飘云端,土族“道拉”“花儿”歌声悠扬,“纳顿”狂欢喜迎八方嘉宾。观其古址,感其古韵,尝一碗喇家拉面,令客之忘返,宾也留恋。

三川科技文化中心

九曲黄河之湾,两省五县之界,钟灵毓秀三川,山川秀丽,风物万千,良田如锦,五谷瓜果宜种,盛夏无酷热,严冬无奇寒,乃高原之江南也。

五堡之首①,古镇新街商铺林立,人来人往,车水马龙,热闹非凡。镇之中心,五阁凌云②,鹏翅欲飞③,黄墙绿瓦,戏台亭廊,乃三川标志性建筑,三川科技文化中心。

20世纪80年代初期,三川聚有识之士70余人,步先辈之轨迹,创后代之宏业,树百年之人才,共倡创建科技文化中心。在党和政府的关怀支持下,历时十三载,耗资百万余元,终于建成。

文化中心有厅堂52间,设红色瞻仰厅、多功能演艺厅、图书馆、科技展览厅、刺绣展览厅、非物质文化遗产传习所、老年活动室、朱海山先生纪念馆、书画展览厅等设施。驻有纳顿艺术研究会、三川书画家协会、夕阳红老年艺术团等民间文化团体。有吹拉弹唱、歌舞书画、棋牌娱乐、读书学习、爱国主义教育等活动内容。图书馆藏书万余册,特有《四库全书》④一套,是全省乡镇文化站独有的;非遗传习所展出国家级非物质文化遗产项目“七里寺花儿会”“土族纳顿节”,省级非物质文化遗产项目“土族婚礼歌”“土族民间歌曲库咕笳”“崖尔寺诺彦审喇嘛”剧、“土族盘绣”“土族鼓舞”“财宝神”等图文、实物共计百余件,展现三川之地人文荟萃,多元文化灿若星河;红色教育瞻仰馆展出数幅伟人画像、三川人民为毛主席纪念堂赠送核桃木的证书等实物;朱海山先生纪念馆则展出了与三川文化教育名人朱海山先生有关的实物、图片、文字资料等。

三川五堡人杰地灵,郁郁文风,洋洋大观,请君一游,流连忘返。

注释:

①五大堡为清代建置,有官亭、赵木川、丹阳、撒马、赵化山城五堡,官亭是清代三川地区政治、经济、文化中心,故称为首堡。

②文化中心为古典式建筑。顶部有五座阁亭象征五大堡,有三排建筑象征三川。

③俯瞰文化中心,其建筑似大鹏展翅,寓意三川展翅腾飞。

④馆藏的《四库全书》由上海古籍出版社于1987年6月出版,共计1501册。

丹阳古城

时光流逝,一泻千里,辉煌的历史已成烟云,动人的传说也会被人们遗忘。一座风雨侵蚀、杂草丛生、苔藓斑斑的古城却记述着三川远古的风云变幻。

巴暖三川①是汉、隋、唐、宋、明等朝代各族争夺的地方。这里有许多美妙的传说,有许多古代的遗址,它们都记载着这块神奇土地上的厚重文化,记载着先辈们英勇抗击入侵之敌的英雄事迹。古老的城堡是历史的见证,是人们心中的丰碑。

丹阳城②记录了三川地区群众从古至今经历过的苦难和辉煌。史书上虽然没有丹阳公主③的有关记载,但她是土族群众心中的偶像、英雄,是善良美貌、爱民如子、骁勇善战、英名四扬的女中豪杰,深受土族群众的拥护和爱戴。

虽说如今的丹阳城田连阡陌,绿茵满地,一片田园风光,但站在城头上仿佛还能够听见战马的嘶叫、士兵的呐喊,眼前浮现出金戈铁马的战场。还会隐约看见那熊熊烈火,托起一只血凤凰,驮起丹阳公主直上九霄。丹阳公主曾为御敌而造的七座面山④上如今已是绿树成荫、青草葱葱。山下千年旱垣变成良田,五谷丰登,瓜果飘香,百姓安康,那不就是丹阳公主描绘的仙境嘛!看,纳顿的彩旗不就是丹阳城头上的旌旗嘛!听,欢乐的锣鼓不就是丹阳城外的战鼓嘛!那悠扬的“道拉”不就是大军凯旋的赞歌嘛!

无论是《水经注》《北周地理志》,还是《青海通史》《河州府志》,诸多史书的记载,不过是文人墨客顺笔点墨而已。可丹阳城仍然屹立在三川大地,丹阳城下的清清泉水,丹阳公主的插旗崖、点将台⑤仍然叙说着那辉煌的历史。

来吧,朋友们,三川欢迎你们,来三川听我给你们讲丹阳公主和丹阳城美妙动听的故事。

注释:

①巴暖三川是现民和县南部地区的古称。

②丹阳城(又称黑城子、白土城),位于中川乡北1公里处。东西长400米,南北宽244米,高8.6米,底部宽11米,是青海省省级文物保护单位。

③丹阳公主是传说中的土族女首领。

④七座面山是传说中为抗击入侵之敌而设计的面山,是七个小山包。

⑤传说中是丹阳公主插珍珠烈火旗的山崖和点将台,在官亭镇东鲍家旱台上。

禹王峡

禹王峡地处青海省民和县,是黄河流出青海的最后一个峡。两岸群峰突兀,五彩巨石①横卧,大河奔流呼啸而来,汹涌而去。形如蛟龙,声如虎啸,惊涛巨浪,石破裂岺,怒如奔雷,流入东海。

禹王峡河畔崖上,大禹治水留圣迹,导积石凿寺沟,幽谷掩遮了天下奇观。禹王石②横卧山冈,禹王洞岫幌开张,禹王座圣痕封王,禹王仓储物藏粮。石臼、石缸、石盆,擂鼓台上跺脚听响,展现禹圣之雄风。禹王洞安身坐镇,悬崖边岩上古画,岩麓前斧痕尚留。千奇百怪之岩崖,嶙峋之峰岗,尽展气势雄壮,大禹王治水之传说故事尽书其详。

而今,蛟蟒降服,浊流碧荡,高峡平湖舟舫悠荡,清波荡漾鸭鸥飞翔,游艇穿梭赏峡内风光。山门前远眺三川美景,山门内大禹王雕塑持耜守望。绿树满坡百花芳香,山坡上亭阁栈道画栋雕梁,大山顶上流水轮转,观景天桥美哉妙哉。

千年古寺金碧辉煌,晨钟暮鼓声韵悠扬,无限风光尽在美田,撒马湾里霞光流淌。

神奇的禹王峡今承盛世之雨露、党恩之福泽,迎八方之嘉宾,唱盛恩之赞歌。美哉悠哉。

注释:

①五彩石,传说中女娲补天时所遗留之石。

②禹王石,传说中大禹王赶山走石时遗留的。

本康滩①美景

康格达山②下,青松翠柏、沃草红花、清溪潺涴。本康滩上殿堂金碧辉煌,佛塔绕白云,钟鼓奏福音,美景天成,犹如仙景。

永录博物馆里奇树珍木,刻佛像、雕奇观,尽展厅堂。殿堂里传出古雅馥郁的芳香,奇珍异宝汇聚宝阁供游人欣赏。民俗大院别有风趣,农耕文化、民俗民风展于馆中,水磨轮转、油坊飘香,廊亭楼阁古色古香,实乃赏心悦目之处。佛教圣地宗教文化尤为独特,汉藏佛教聚于一寺之堂。碉楼藏式建筑顶上却是汉式的飞檐翘角金瓦映光。查玛舞远近名扬,社火歌舞非遗立项。游人如云,香客涌至,祈福纳祥。

清溪之畔,林荫之中,野牡丹、山丹花、野杜鹃等鲜花在六月炎热的风中竞相绽放,溪水碧蓝润泽四乡。河溪旁,树林间,四乡八寨歌手聚于山场。马营令、水红花令、尕马令、白牡丹令等“花儿”曲令齐全,如莺歌、似仙音,于九天飞扬。身临其境如醉如痴,回卧床榻仍余音绕梁。美哉,此景只在天上有,何时飞落本康滩。

注释:

①本康滩位于民和县南部满坪镇,距满坪镇5公里。

②康格达山为民和县南部最高的山,地处民和县和化隆县交界之处。民和永录康格达旅游风景区是民和县有名的旅游景点。

藏乡歌会

青海之东,民和之南,两省四县①之间,乃民和回族土族自治县唯一的藏族乡——杏儿乡。

六月盛夏的杏儿沟②,两坡翠绿,四山彩妆,油菜花黄,处处麦香。日扎山下,河溪清澈;村寨内,酥油奶香;佛塔前,桑烟缭绕。协拉③大滩,藏土杂居之庄。

农历六月初六,林间溪畔聚汉藏回土族群众,着节日之盛装,欢聚山场,围圈而坐,酹酒欢唱;手捧哈达翩翩起舞,歌声笑声在蓝天白云间游移;拉伊、卓舞、“花儿”、库咕笳④在山谷中飘荡,唱古吟今、说情道爱、颂词赞歌,如醉如痴。拉伊之悠扬、卓舞之豪放,库咕笳娓娓动听、“花儿”之激情高亢。展民族之风采,显盛世之景象。藏土服饰之华丽,如孔雀展翅、凤凰于飞;听古韵新歌,如百鸟齐鸣。山野之仙音,听之沁心,观者陶醉。

广场之中大道两旁,摆摊设点,竖棚扎帐,农牧特产、食品百货、特色美食应有尽有。人来人往,车水马龙,男欢女笑,一派欣荣景象。游后尝一拌酥油糌粑,喝一碗香甜的奶茶,来一杯醇香的酩馏佳酿,其味久香,回味无穷。

愿盛世善政之恩常惠美丽藏乡,愿各族和谐团结,紧紧拥抱,像石榴籽一样。

注释:

①杏儿乡在青海省民和县、化隆县、循化县和甘肃积石山县的四县交界之处。

②杏儿乡俗称杏儿沟,又称黑鹰沟,意为长满杏树和老鹰飞落之地。

③协拉,藏语果园之意,位于化隆县和民和县的两县交界之地。

④库咕笳是土族儿女用土族语演唱的古老情歌。

登波岗山①

秋登波岗瞰三川,

满目胜景赛江南。

两行大雁南飞去,

一湾碧水波连天。

凉风吻黄杨柳叶,

雾散银杏披金衫。

院中秋菊还未败,

葡萄架上霜己来。

踮足遥望见皋兰②,

群峰深处是枹罕③。

一曲“花儿”闻五县,

几队纳顿庆丰年。

俯瞰悬崖丹霞染,

神工鬼斧显奇观。

神鹏叼珠此处散④,

仙龙扶翅皆盎然⑤。

注释:

①波岗山位于民和县三川地区,也称凤凰山、大红山。位于官亭镇街道东北方,距镇政府2公里,是一处丹霞地貌景点。

②皋兰即兰州。

③枹罕即临夏。

④三川远古神话传说中的拉古大佛神鹏叼来大佛念珠,散落在此山上,化成108个村庄。

⑤远古传说中,大禹从东海请来的白色小仙龙化成的山叫龙山,也称玛尼山。

来吧,朋友,来看看土族人的家(歌词)

两山如削,河流其中,

外临番界,金城要地。

——乃积石雄关也

积石关(也称临津关)位于青海省民和县、循化县和甘肃省积石山县三县交界之处。历史上是明初河州二十四关之首①。积石关山如刀刃,峭拔苍翠,黄河穿关而过,汹涌莫测。《尚书·禹贡》《尚书帝命验》《太平御览》《史记·禹本纪》《秦边纪略》《山海经》《水经注》等史书中记载的大禹导河积石之绩便是此处。

积石关,隋立河源郡,命刺史刘权镇之。唐李靖伐吐蕃,经积石。宋、元立积石州。明洪武改为关,有禹王庙②。历代朝廷视积石关为重要军事要塞,派官兵把守,现三川赵氏、祁氏等群众乃把守积石关士兵的后裔。历代朝廷派官员奉旨赴关口祭河源之神,《河州府志》《青海通史》等书中也有关于积石关的记载。历代文人墨客也有许多吟积石关之诗句,如元代杨仲弘的《题积石》中写道“禹功疏凿过殷勤,宇内山川自此分”;明代张焕的“天上黄河天际周,凿山原自此山头”,王锦的“两岸尽是凿通处,千秋尚带刊余痕”,范霖的“黄河滚滚自西来,此地曾经禹凿开。削壁排空高碍日,洪涛逐石怒奔雷”,高弘的“神禹疏河事已休,穷崖奇迹至今留”等。现甘肃省积石山县大河家镇、青海省民和县官亭镇河沿村黄草坪等地尚遗留大禹坐痕、脚印以及大禹居住过的洞穴③等遗址。民间还流传着许多大禹斩蛟降怪的动人故事,青海省还把禹王的传说列入第五批省级非物质文化遗产代表性名录。

岁月如梭,人世沧桑,昔日的临津关、禹王庙已荡然无存。现在的积石关内外绿意盎然,鸟语花香,一派欣欣向荣的新气象。积石峡大坝拦河,百丈湍流变平湖,碧水连天,鱼鸥成群,机器轰鸣发电忙,流水潺潺润田庄④。大禹凿崖导河的万丈悬崖上又增添了当代“大禹”们拦河筑坝、造福人民的光辉印记。古老的积石关又焕发出勃勃生机,变成一处既有古韵又有新景的山清水秀、景色优美的旅游打卡地。

万丈悬崖添新痕,高峡汹涌已安分。

削壁筑坝拦蛟龙,两岸胜景尽繁荣。

注释:

①明朝时期三川地区隶属河州管辖,故将积石关称为河州二十四关首关。现北岸属青海省民和县管辖,南岸属甘肃省积石山管辖,库区属青海省循化县辖,积石峡电站在官亭镇河沿村辖区内。

②禹王庙于清代中期焚毁,现无存。据传官亭镇四郎庙是从积石关迁来的。其关系有待考察。

③大禹洞位于积石峡口北岸,遗址尚存。

④此处指积石峡南北两条引水干渠。

临津古渡

临津古渡(也称黄河上渡)是黄河上游一个非常古老的渡口,位于民和县南部官亭古镇西甘青两省交界处。临津古渡历史悠久、地理位置十分重要。汉宣帝神爵二年(公元前60年)在河州境内设河关县便有了渡口。据明嘉靖《河州志》记载:“黄河上渡在积石州通西宁道路,官船二只,水夫二十名。”

汉代末期(约建安时期)河北岸(官亭)筑白土长城,河南岸(今大河家镇)建临津城,设临津县及临津驿。从此,临津渡就成了边陲连接中原的重要连接点。隋大业五年(公元609年),隋炀帝为统一华夏,率40万大军从临津渡渡河至西平(今西宁);地方百姓在白土城外置案接驾;唐贞观十五年(公元641年),唐太宗派礼部尚书江夏王李道宗护送文成公主由长安前往吐蕃逻些城(今拉萨)过临津渡经三川西进;唐景云元年(公元710年)金城公主远嫁吐蕃也从临津渡渡河西进。东晋高僧法显、北魏高僧宗云(未查到)等西觐;明永乐元年至22年,西部土司李英(五出漠北)、金刚保(北征)、七十狗(未查到此人)等奉朝廷征调率士兵渡河随明成祖东征也从临津渡渡河(未查到东征的相关表述)。1949年8月,王震将军率领中国人民解放军六十二军由临津渡渡河挺进西宁,解放青海。

临津古渡是古丝绸之路南道的重要通道,唐蕃古道的必经之处,有重要的军事战略意义。历朝历代驻军把守,历来舟船往来渡学子求学、官员赴任巡视、僧侣西觐、商旅驼队、公主远嫁、茶马互市、帝王西巡。北岸设亭接驾①,摆案酹酒、沐尘正冠、歇足休整。临津古渡是边塞连通中原,驻兵设防抚镇羌蕃浑,见证历史云烟,维护中华一统的历史要地。从独木扁舟②到牛皮筏子,从渡人的小舟到渡车马的大船,从划舟渡河到钢桥飞架都是一部西部交通发展史。

解放大军横渡,天翻地覆,百姓欢呼;盛世之今日,“丝路”传福音,古道颂吉祥。彩虹飞落大河南北,一桥连接甘青两省五县,善政施惠汉藏回土等民族;民族团结和谐,两岸繁荣昌盛,新建接官亭气势辉煌、华丽大气。登顶而望积石峰峦如翠屏,黄河绕川赋锦绣;驼峰昂首观沧桑巨变,斩蛟崖前观河阳之奇观。船桥钢缆、崖上古道已成历史之见证,现已成为必游的旅游景点。河州诗人柯一有诗咏:

临津古渡

黄河东流去,浊浪排空来。

临津古渡口,今朝绘彩虹。

两省三县客,往来如穿梭。

各奔致富路,共谱团结曲。

注释:

①隋炀帝西巡后河北设接官亭,官亭名称由此而来。

②独木扁舟是一棵大树干掏空中心作舟而划行渡河。

玛尼山

青松翠柏罩崖边,

红杏黄桃枝间艳。

顶墠亭阁画栋悬,

瞰川观涛凭瑷栏。

传说,远古时期大禹治水来到了三川地区,看见一青一黄两条恶龙兴风作浪,为害百姓。大禹降魔缚龙,凿崖疏水,平定了水患,使汹涌的黄河平静地流出三川,造福于万民。

大禹降服恶龙平定水患后,为了地方的长治久安,百姓永享安康,他从东海龙王那里请来了一条白仙龙来镇守三川地区。白仙龙来到三川后按大禹的吩咐兴和风、播细雨,镇邪恶、扬真善,使三川风调雨顺、五谷丰登、瓜果飘香、六畜兴旺,人们过上了安宁的生活。从此,白龙化为山形恩泽整个三川地区,因此,当地群众认为玛尼山是一块流金溢彩的风水宝地,玛尼山成了人们心中的神山。

天翻地覆,乾坤换新,中华大地欣欣向荣。中华复兴,山川换装,玛尼山也旧貌换新颜。山上流水潺潺、绿树成荫,奇花异草铺满山坡,风景优美,成了一处观景休闲、游山观日出的旅游胜地。

观瞰二亭龙角筑,葱绿三坡悦君目。观音挥柳传福音,情人崖下雨淋痕。

喇家考古遗址公园

黄河岸北二阶台,

壕沟城垣掩砂埋。

玉刀石磬千年面,

母怀护婴书大爱。

三川之地,钟灵毓秀;民风朴实、文化厚重;古迹众多,文物遍地;炀帝西巡、唐蕃和亲;高僧西觐、商旅驼队皆留迹于此。数古典之万千,唯有喇家遗址;东方庞贝,举世闻名。曾几时,暴雨地震,洪水泥流,大河之殇乃远古灾难之悲壮。壕沟聚落、祭坛作坊、城廊广场展黎庶之雄风;房址火塘、藏储墓葬、石器陶罐倾诉远古之景象。黄河磬王、玉璧玉刀彰显王者之浩气。慈母跪地,怀护婴儿,目存怜悯,祈求上苍,造就母爱之圣地。千年拉面,源远流长,舌尖文化,远播西洋,中外惊叹,华夏荣光。

喇家遗址谱写了4000年沧桑历史,见证了中华5000年文明。

中华盛世,党恩浩荡。4000年前的灾难遗址重见青天,喇家大地脱胎换骨,楼宇展馆拔地而起。阁亭栈桥沿河而布,绿茵之间异花奇木,道路平展,观景休闲。传统村寨古色古香,民俗文化应有尽有。喇家大寨,名吃小菜香飘云端,土族“道拉”“花儿”歌声悠扬,“纳顿”狂欢喜迎八方嘉宾。观其古址,闻其古韵,尝一碗喇家拉面令客之忘返,宾也留恋。

三川科技文化中心

九曲黄河之湾,两省五县之界,钟灵毓秀三川,山川秀丽,风物万千,良田如锦,五谷瓜果宜种,盛夏无酷热,严冬无奇寒,乃高原之江南也。

五堡之首①,古镇新街商铺林立,人来人往,车水马龙,热闹非凡。镇之中心,五阁凌云②,鹏翅欲飞③,黄墙绿瓦,戏台亭廊,乃三川标志性建筑,三川科技文化中心。

20世纪80年代初期,三川聚有识之士70余人,步先辈之轨迹,创后代之宏业,树百年之人才,共倡创建科技文化中心。承蒙党和政府关怀支持,历时13载耗资百万余元,功乃垂成。

文化中心有厅堂52间,设红色瞻仰厅、多功能演艺厅、图书馆、科技展览厅、刺绣展览厅、非物质文化遗产传习所、老年活动室、朱海山先生纪念馆、书画展览厅等设施。驻有纳顿艺术研究会、三川书画家协会、夕阳红老年艺术团等民间文化团体。有吹拉弹唱、歌舞书画、棋牌娱乐、读书学习、爱国主义教育等活动内容。图书馆藏书万余册,特有《四库全书》④一套,是全省乡镇文化站独有的;非遗传习所展出国家级非物质文化遗产项目“七里寺花儿会”“土族纳顿节”两项,“土族婚礼歌”“土族民间歌曲库咕笳”“崖尔寺诺彦审喇嘛剧”“土族盘绣”“土族鼓舞”等省级非物质文化遗产项目图文、实物共计百余件。展现三川之地人文荟萃,多元文化灿若星河;红色教育瞻仰馆展出数幅伟人画像、毛泽东同志对第五区官亭高级农业合作社的批示⑤、三川人民为毛主席纪念堂赠送核桃木的奖状(证书?)等实物;朱海山先生纪念馆展出与三川文化教育先哲朱海山先生有关的实物、图片、文字资料等。

三川五堡人杰地灵,郁郁文风,洋洋大观,请君一游,流连忘返。

注释:

①五大堡为清代建置,有官亭、赵木川、丹阳、撒马、赵化山城五堡,官亭是清代三川地区政治、经济、文化中心,故称为首堡。

②文化中心为古典式建筑。顶部有五座阁亭象征五大堡,有三道建筑象征三川。

③俯瞰文化中心,其建筑似大鹏展翅,寓意三川展翅腾飞。

④馆藏的《四库全书》由上海古籍出版社于1987年6月出版,共计1501册。

⑤毛泽东同志对官亭高级农业合作社批示见《中国农村的社会主义高潮》一书。

丹阳古城

时光流逝,一泻千里,辉煌的历史已成烟云,动人的传说也会被人们遗忘。一座风雨侵蚀、杂草丛生、苔藓斑斑的古城却记叙着三川远古的风云变幻。

巴暖三川①是隋、汉、唐、宋、明历代各族争夺的地方。这里有许多美妙的传说,有许多古代的遗址,它们都记载着这块神奇土地上的厚重文化,记载着先辈们英勇抗击入侵之敌的英雄事迹。古老的城堡是历史的见证,是人们心中的丰碑。

丹阳城②记录了三川地区群众从古至今经历过的苦难和辉煌。史书上虽然没有丹阳公主③的有关记载,但她是土族群众心中的偶像、英雄,是善良美貌、爱民如子、骁勇善战、英名四扬的女中豪杰,深受土族群众的拥护和爱戴。

虽说如今的丹阳城田连阡陌,绿茵盖地,一片田园风光,但站在城头上仿佛还能够听见战马的嘶叫、士兵的呐喊,眼前浮现出金戈铁马的战场。还会隐约看见那熊熊烈火,托起一只血凤凰,驼起丹阳公主直上九霄。丹阳公主曾为御敌而造的七座面山④上如今已是绿树成荫、青草葱葱。山下千年旱垣变成良田,五谷丰登,瓜果飘香,百姓安康,那不就是丹阳公主描绘的仙境吗!看,纳顿的彩旗不就是丹阳城头上的旌旗吗!听,欢乐的锣鼓不就是丹阳城外的战鼓吗!那悠扬的“道拉”不就是大军凯旋的赞歌吗!

无论是《水经注》《北周地理志》,还是《青海通史》《河州府志》,诸多史书的记载,不过是文人墨客顺笔点墨而已。可丹阳城仍然屹立在三川大地,丹阳城下清清泉水,丹阳公主的插旗崖、点将台⑤仍然叙说着那辉煌的历史。

来吧,朋友们,三川欢迎你们,来三川听我给你们讲丹阳公主和丹阳城美妙动听的故事。

注释:

①巴暖三川是现民和县的南部地区的古称。

②丹阳城(又称黑城子、白土城),位于中川乡北一公里处。东西长400米,南北宽244米,高8.6米,底部宽11米,是青海省省级文物保护单位。

③丹阳公主是传说中的土族女首领。

④七座面山是传说中为抗击入侵之敌而设计的面山,是七个小山包。

⑤传说中是丹阳公主插珍珠烈火旗的山崖和点将台,在官亭镇东鲍家旱台上。

禹王峡

禹王峡地处青海省民和县,是黄河流出青海的最后一个峡。两岸群峰突兀,五彩巨石①横卧,大河奔流呼啸而来,汹涌而去。形如蛟龙,声如虎啸,惊涛巨浪,石破裂岺,怒如奔雷流入东海。

禹王峡河畔崖上,大禹治水留圣迹,导积石凿寺沟,幽谷掩遮了天下奇观。禹王石②横卧山岗,禹王洞岫幌开张,禹王座圣痕封王,禹王仓储物藏粮。石臼、石缸、石盆,擂鼓台上跺脚听响,展现禹圣之雄风。禹王洞安身坐镇,悬崖边岩上古画,岩麓前斧痕尚留。千奇百怪之岩崖,嶙峋之峰岗,尽展气势雄壮,大禹王治水之传说故事尽书其详。

而今,蛟蟒降服,浊流碧荡,高峡平湖舟舫悠荡,清波荡漾鸭鸥飞翔,游艇穿梭赏峡内风光。山门前远眺三川美景,山门内大禹王持耜守望。绿树满坡百花芳香,山坡上亭阁栈道画栋雕梁,大山顶上流水轮转,观景天桥美哉妙哉。

千年古寺金碧辉煌,晨钟暮鼓佛号悠扬,无限风光尽在美田,撒马湾里霞光流淌。

神奇的禹王峡今承盛世之雨露党恩之灵光,迎八方之嘉宾,唱盛恩之赞歌。美哉悠哉。

注释:

①五彩石,传说中女娲补天时所遗留之石。

②禹王石,传说中大禹王赶山走石时遗留的。

本康滩①美景

康格达山②下,青松翠柏、沃草红花、清溪潺涴。本康滩上殿堂金碧辉煌,佛塔绕白云,钟鼓奏福音,美景天成,犹如仙景。

永录博物馆里奇树珍木,刻佛像、雕奇观、尽展厅堂。殿堂里传出古雅馥郁的芳香,奇珍异宝汇聚宝阁供游人欣赏。民俗大院别有风趣,农耕文化、民俗民风展于馆中,水磨轮转、油坊飘香,廊亭楼阁古色古香,实乃赏心悦目之处。佛教圣地宗教文化尤为独特,汉藏佛教聚于一寺之堂。碉楼藏式建筑顶上却是汉式的飞檐翘角金瓦映光。查玛法舞远近名扬,社火歌舞非遗立项。游人如云香客涌至,闻经拜佛祈求吉祥安康。

清溪之畔,林荫之中,野牡丹、山丹花、野杜鹃等鲜花在六月炎热的风中竞相绽放,溪水碧蓝润泽四乡。河溪旁,树林间,四乡八寨歌手聚于山场。马营令、水红花令、尕马令、白牡丹令等曲令齐全,如莺歌、似仙音、九天飞扬。身临其境如醉如痴,回卧床榻仍余音绕梁。美哉,此景只在天上有,何时飞落本康滩。

注释:

藏乡歌会

青海之东,民和之南,两省四县①之间,乃民和回族土族自治县唯一的藏乡——杏儿藏族乡。

六月盛夏的杏儿沟②两坡翠绿,四山彩妆,油菜花黄,处处麦香。日扎山下,河溪清澈;村寨内,酥油奶香;佛塔前,桑烟缭绕。协拉③大滩藏土杂居之庄。

六月初六,林间溪畔聚汉藏回土之众,着节日之盛装,欢聚山场,围圈而坐,酹酒欢唱;手捧哈达翩翩起舞,歌声笑声在蓝天白云间游移;拉伊、卓舞、“花儿”、库咕笳在山谷中飘荡,唱古吟今、说情道爱、颂词赞歌,如醉如痴。拉伊之悠扬、卓舞之豪放,库咕笳④娓娓动听、“花儿”之激情高亢。展民族之风采,显盛世之景象。藏土服饰之华丽,如孔雀展翅、凤凰于飞,听古韵新歌,如百鸟齐鸣。山野之仙音,听之沁心,观者陶醉。

广场之中大道两旁,摆摊设点,竖棚扎帐,农牧特产、食品百货、特色美食应有尽有。人来人往,车水马龙,男欢女笑,一派欣荣景象。游后尝一拌酥油糌粑,喝一碗香甜的奶茶,来一杯醇香的酩馏佳酿,其味久香,回味无穷。

愿盛世善政之恩常惠美丽藏乡,愿各族和谐团结,紧紧拥抱像石榴籽一样。

注释:

登波岗山①

秋登波岗,

瞰三川,

满目胜景赛江南。

两行大雁南飞去,

一湾碧水波连天。

凉风吻黄杨柳叶,

雾散银杏披黄衫。

院中秋菊还未败,

葡萄架上霜己来。

踮足遥望见皋兰②,

群峰深处是枹罕③。

一曲“花儿”闻五县,

几队纳顿庆丰年。

俯瞰悬崖丹霞染,

神工鬼斧显奇观。

神鹏叼珠此处散④,

仙龙扶翅皆盎然⑤。

注释:

①波岗山位于民和县三川地区,也称凤凰山、大红山。位于官亭镇街道东北方,距镇政府两公里,是一处丹霞地貌景点。

②皋兰即兰州。

③枹罕即河州。

来吧,朋友,来看看土族人的家

翻过美丽的浪塘山

迎面相迎的康格达

头顶一条白哈达

敬上一碗酥油茶

天蓝蓝呀山绿绿

清清的黄河映彩霞

人勤粮丰瓜果甜

这里就是土族人的家

土族阿姑一朵花

一曲古韵库咕笳

酩酼美酒手中捧

迎您到我土族人家

大禹故里在喇家

石磬玉刀传文明

壕沟祭坛述古话

四千年的一碗面

敬给嘉宾解解乏

临津古渡接官亭

红色故事传佳话

汉藏回土是一家

同心共育石榴花

胜景绝美禹王峡

高山流水育百花

划艇畅游小三峡

赏听百鸟颂中华

感恩纳顿舞狂欢

“大好”齐赞盛世年

农家院里唱“道拉”

歌唱祖国好妈妈

来吧,朋友们

看看三川土族人的家

(作者简介:徐秀福,男,青海省民和纳顿艺术研究会名誉会长,青海省民间文艺家协会会员。民和县民族民间文艺家协会名誉主席。)

(本文图片摄影祁海宁、李景鹏)