文旅融合背景下公共文化新空间的发展路径探索

在文旅融合背景下,公共文化新空间的发展需要综合运用地理信息系统、文化创意产业规划与设计、文化遗产保护与利用等多种学科和专业知识,通过对城市空间结构、文化元素、旅游资源等进行科学分析和评估,确定新空间的定位和发展方向。本文将围绕公共文化新空间产生的背景、公共文化新空间的特征,探讨未来公共文化新空间的发展路径。

一、公共文化新空间产生的背景

随着文旅深度融合时代的来临,公共文化发展呈现出多元化、创新性的趋势。首先,参与公共文化的建设主体日益多样化,包括政府、社会组织、企业以及个体,形成了多方共同参与的局面。其次,公共文化的传播方式不断创新,传统的展览、演出等形式逐渐向线上线下相结合的模式转变,多媒体传播和互动性强也成为新的传播特点。再次,公共文化内容日益多元化。如今公共文化不再局限于传统文化和民俗文化,还包括新兴文化和跨界文化。在这一背景下,传统的文化空间已经不能满足人们多样化的文化需求,建设公共文化新空间已成为文化事业发展的一项重要任务。公共文化新空间的建设不仅是对传统文化空间的补充和延伸,更是对文化产业的优化和升级,对于促进文化产业发展和文化消费具有重要意义。因此需要探索公共文化空间新的发展路径,以适应社会的快速发展,满足人们多元化的文化需求。

二、公共文化新空间的形态划分

公共文化新空间的形态可以划分为以下几种类型:

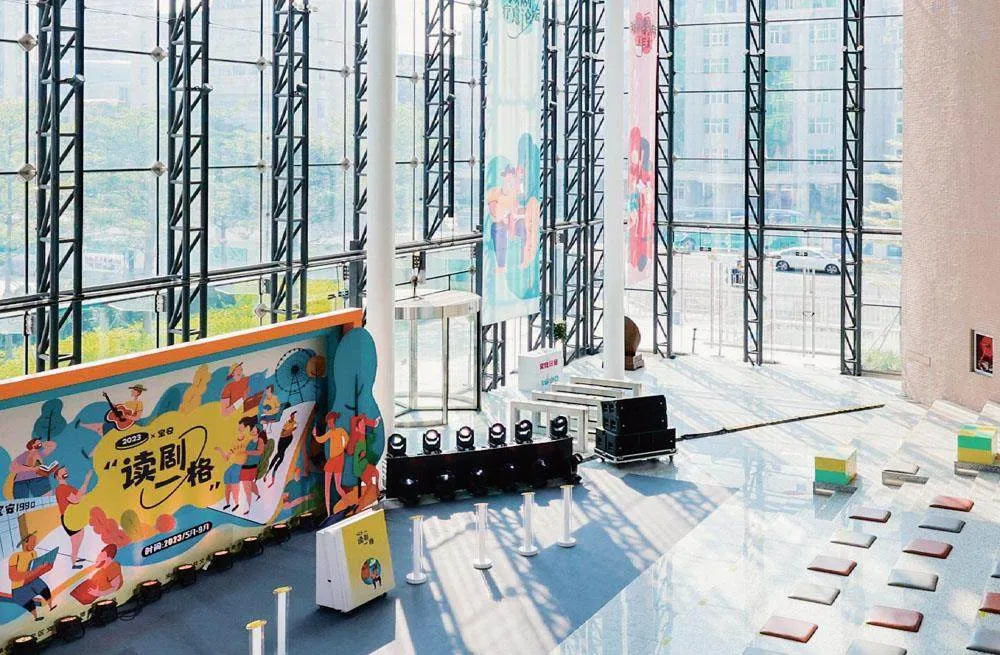

一是对传统文化场馆进行升级改造。如文化馆、博物馆、图书馆、美术馆等传统文化场馆通过对原有场馆改造升级,增加功能区域,引入科技元素,打造具有现代感和吸引力的新空间形态。例如,深圳市宝安区文化馆通过在一楼设置“志愿者驿站”“初心咖啡室”“开放式台阶休闲长廊”和“手工非遗工作坊”,在二楼设置“恋曲1990电音空间”,在四楼设置“茶艺沙龙空间”,不断创新打造新型“实用+美观”的公共文化新空间,吸引了四面八方的群众前来“打卡”。

二是文创产业园区的兴起。这些园区将文化创意产业与旅游业相结合,形成了集创意设计、产品开发、文化展览等功能于一体的新型文化创意空间。如故宫博物院文化创意馆,有效结合了故宫所蕴含的丰厚历史文化遗产,通过开发具有故宫特色和文化内涵的产品与服务,吸引了大量游客和消费者前往参观并购买文创产品。

三是以历史街区、古村落等为基础的文化新空间。通过对历史文化资源的保护和利用,打造具有特色和魅力的文化旅游目的地。如深圳市宝安区“老三馆”(宝安群众文化艺术馆、宝安图书馆、新安影剧院)变身为“宝安1990”。在升级改造过程中,充分考虑新型公共文化空间的结构美学和视角艺术,设计了拾级而上的入口空间,增加了场馆的纵深感。此外,场馆通过预留的风雨内街,连接中央广场与放映广场,再通过广场与城市连接,既保留了人们对“老三馆”的历史记忆,又增强了场馆与城市的融合。

四是利用新场馆打造的新型美育空间。例如宝安区新型公共文化设施“至·美术馆”,坐落于深圳宝安区沙井街道全至科技创新园内。“至·美术馆”内除了设有展厅,还包含了多功能厅、阅读中心、沙龙中心和综合材料绘画工作坊,是一个集另类艺术、街头艺术、汉服展示、雕塑艺术、抽象绘画、先锋摄影等多元艺术与多元文化的交流平台。“至·美术馆”由一栋普通混凝土厂房的局部两层空间改造而成,在近千平方米的偌大厂房里,设计师通过空间节奏的变化、自然光影的引入和材料肌理的运用,为“至·美术馆”构造出丰富和有趣的观展体验。中庭空间的楼梯与坡道连接着一层与二层,行走在楼梯与坡道上,像是享受了一场艺术盛宴,让观众在观展之中时刻感受着建筑空间的美与趣味。楼梯与坡道相互更替,使观众可以在行走中体验不同的节奏和速度,如同在体验沉浸式的“艺术熏陶之旅”。白色墙面、黑色天花板、白色窗户、黑色楼梯,搭配木纹结构的陈设和家具,共同营造出素雅纯净的意境,在视觉艺术中呈现出独特的建筑美学。

三、公共文化新空间的未来发展路径

(一)积极响应群众需求

在文旅融合背景下,积极响应群众需求是公共文化新空间发展的关键。公共文化新空间要充分考虑群众的参与和互动需求,通过丰富多彩的活动和体验式的展示方式,满足群众的情感交流和互动交流的需求。同时,新空间还需要满足群众对于休闲和娱乐的需求,提供合理多样的文化娱乐设施和服务,吸引更多群众前来参与和体验。此外,新空间还应当紧密结合当地的发展需求和社会发展趋势,为群众提供具有前瞻性和创新性的文化内容和服务,满足群众对于未来公共文化发展的需求。例如宝安区文化馆自2022年5月搬迁回原址后,充分开展“文化+旅游、文化+非遗、文化+体育、文化+科技”等相关活动,因地制宜推出美育新型空间,开展各类全民艺术公益培训。开馆至今利用新型美育空间举办黄梅戏、昆曲、琵琶演奏、街舞课、手机摄影、咖啡鉴赏、汉服妆造等艺术培训,涉及艺术门类40余种。同时,宝安区文化馆还在三楼艺术空间开设“法式花艺帽DIY手工课堂”,市民在老师的指导下用热熔枪将干花、珠子等装饰固定在帽子上,设计出独属于自己的“定制款”,增强了市民在活动中的互动感和体验感。

(二)优化资源配置与空间设计

在文旅融合背景下,公共文化新空间的资源配置和空间设计是至关重要的。

首先,资源配置应充分考虑文化旅游特色和需求,合理调配人力、物力、财力等资源,以满足群众多样化的文化需求和体验。诸如宝安区体育馆的“跳绳微空间”“篮球微空间”等,“见缝插针”地有效利用二三平方米的区域,创造性地打造了一片深受群众欢迎的公共文化服务新型空间,得到社会各界的广泛好评。

其次,空间设计应注重以人为本,创造更加开放、多元、包容的空间环境,使群众能够自由享受文化体验和互动交流。在这一过程中,合理布局、景观设计、交通便利等方面也需要得到充分重视,以提升公共文化新空间的吸引力和氛围感。在此过程中,资源配置与空间设计还应与当地文化特色和可持续发展理念相结合,促进公共文化新空间的可持续发展和传承。如坐落在深圳市宝安区福海街道立新湖公园旁的湖畔书院,就是一座环湖而建的具有鲜明大湾区特色的新型公共文化空间。湖畔书院由宝安区公共文化体育服务中心与福海街道办事处共建,湖畔书院四面全部被立新湖公园的湖水、绿植、喷泉所围绕,面朝湖水的一面面大扇玻璃落地窗下,是一排排阅览座席,采光十足。湖畔书院集家居美学、非遗传习、茶艺茶道、沉香博物、休闲阅览、咖啡轻食、亲子教育等于一体,除了众多的绿色植物,在书院内还能观赏到园区内科技农业蔬菜的培植,让人徜徉其中、流连忘返。

(三)打造数字化技术驱动下的新空间

在文旅融合背景下,数字化技术的不断发展推动着公共文化新空间的创新建设。首先,数字化技术的应用使得公共文化空间更加智能化。例如,智能音频导览系统、全息投影技术等数字化工具的应用,为公共文化空间带来了更丰富的体验感和互动感,增强了空间的吸引力和群众参与度。其次,移动互联网的普及和发展使得公共文化空间的定位、导览、互动等功能得到进一步强化。手机APP、社交媒体的整合应用,为游客提供了更加便捷的信息获取和分享渠道,为空间的升级发展注入了新的活力。再次,虚拟现实、增强现实等新兴技术的运用,赋予了公共文化空间更多的想象力和创意性。通过虚拟参观、沉浸式体验等方式,公共文化空间可以超越传统的场地和时间限制,为人们带来前所未有的体验。另外,大数据、人工智能等新技术的广泛运用,也为公共文化空间的管理和运营提供了更科学、精准的手段,从而促进空间的持续优化和升级。

四、结语

在文旅融合背景下,公共文化新空间的发展除了需要对城市空间结构、文化元素、旅游资源等进行科学的分析和评估,确定新空间的定位和发展方向外,还需要加强公共文化新空间的品牌建设和营销推广,提高其知名度和影响力,吸引更多的游客和市民参与其中,同时加强政府、企业、社会组织等多方参与,形成共建共享的格局,推动公共文化新空间的多元化发展。

参考文献:

[1]秦萍萍.文旅融合背景下的公共文化服务路径探索[J].新丝路(中旬),2020,(10):193-194.

[2]丁卓.产业融合视角下开封市文化旅游发展路径研究[D].河南省:信阳师范学院,2020.

[3]刘莉.文旅融合背景下公共文化服务功能变迁与发展路径[J].文化艺术研究,2021,14(03):9-15+111.

(作者简介:黄启荣,女,供职于深圳市宝安区公共文化体育服务中心。职称:副研究馆员。研究方向:群众文化。)

(本文图片由作者提供)