高质量发展背景下地方师范院校经典诵读比赛存在的问题及提升策略

[摘""""""要]"开展经典诵读比赛是地方师范院校提升师范生语言文字应用水平的重要举措。通过组建指导教师团队,开展研讨活动,依托普通话与教师口语课程建设与学校数字化语言实训室,提升选手的普通话水平,改进比赛评分规则,加强高质量导向,可有效提升地方师范院校师范生的素养,实现对学生内在人格与精神境界的有效引领,服务教育的高质量发展。

[关""键""词]"高质量发展;地方师范院校;经典诵读;师范生;语言文字应用水平

[中图分类号]"G647""""""""""[文献标志码]"A""""""""""[文章编号]"2096-0603(2024)36-0121-04

党的二十大报告提出:“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”,强调“加大国家通用语言文字推广力度。”这为新时代新征程上大力推广和全面普及国家通用语言文字提供了根本遵循和行动指南。2023年5月9日,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时再次强调:“要坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线,加快建设高质量教育体系。”教育的高质量发展关键在教师,而较强的国家通用语言文字应用能力是优秀教师的必备素质。为推动国家通用语言文字高质量发展,铸牢中华命运共同体意识,弘扬传承中华优秀传统文化,2009年《教育部办公厅关于在教育系统做好“中华诵”经典诵读工作的意见》第三点提到,普通中小学(幼儿园)和中等职业学校,要将“中华诵”“中华赞”活动与庆祝新中国成立60周年“我爱我的祖国”主题教育活动紧密结合,与学校的教育教学实践活动和校园文化建设有机融合。[1]《教育部国家语委关于印发〈中华经典诵读工程实施方案〉的通知》提到:“‘普通话诵经典,规范字书中华’。中华经典诵读工程以立德树人、培育社会主义核心价值观为根本任务,以传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为核心内容。”[2]经典诵读以经典作品为载体,不仅要求读音准确,句读分明,语气语调自然接近真实的诗文表现场景,还要求脱稿朗诵,具备某种情态,可以综合性运用音乐、舞蹈等艺术形式,合乎诗文的节律特征,入脑入心,形质兼美。

在地方师范院校开展经典诵读比赛,以经典诵读比赛为抓手是全面提升师范生的普通话水平,加强师范生普通话教学的重要手段。分析地方师范院校经典诵读比赛的特点,提出适合提升诵读水平的策略,对师范生语言教学能力提升,最终惠及基础教育,促进教育的高质量发展无疑具有重要意义。

一、经典诵读比赛现状

自教育部相关文件出台以来,地方师范院校都非常重视经典诵读比赛。广西科技师范学院于2015年升格为本科院校,学校以教育学、工学为主,师范生占比52.87%,是一所服务地方的应用型本科高校。2016年5月,广西科技师范学院举办“广西科技师范学院首届职业技能大赛·中华经典诵读大赛”,承办单位为中文系。2017年,开始举办“广西科技师范学院第二届中华经典诵读大赛”,承办单位为文化与传播学院,活动同时配合广西第十届中华经典诵读大赛暨2017广西校园中华经典诵读大赛视频选拔赛和总决赛进行,开始同步选拔优秀选手参加区赛。2017年至2024年,已连续8年举办。比赛设个人赛和集体赛,每位选手诵读2个篇目,古代篇目1篇、现代篇目1篇,时间共计3~6分钟。参赛选手须使用普通话,诵读篇目在省级《中华经典诵读大赛诵读篇目》中选取。其中,古代作品有80首、近现代作品有50首,包括诗词、散文。

2017至2024年,校级比赛获奖464人次,其中个赛获奖93人次,集体组获奖372人次,加上参与未获奖的选手,参与人次为700左右。学校师范生占比近60%,获奖的师范生占比达80%。从院级选拔赛到校级比赛,比赛参与面较广。自2017年以来,参加区赛获奖的学生已有10多名,其中2022年获奖级别及人数最多,获区级一等奖4人次。笔者作为国家级普通话水平测试员,担任过多次学校经典诵读比赛的组织者和评委,熟悉比赛的情况。就整体而言,参赛选手的整体进步是显著的。然而,在对比赛进行深入分析后,发现仍存在亟待解决的问题,这些问题在一定程度上制约了比赛质量的进一步提升。

二、经典诵读比赛存在的问题

(一)评分标准未能充分凸显国家相关政策制定的初衷

现有评分标准总分为100分,内容涉及评价参赛者在普通话诵读比赛中的表现,包括作品内容的符合度、语言表达的准确性和感染力、态势神情的自然表达、仪表形象的得体性、背景与作品的契合度以及作品的创新性六大块。其中,作品内容占10分,评价诵读作品内容是否符合比赛要求;语言表达共占45分,其中20分为评价普通话的标准化程度、吐字的清晰度和准确性,以及语调的生动性和声音的悦耳圆润度;25分为评价参赛者是否能够正确理解和把握作品的主题内容,以及语气、语调、声音和节奏的变化是否丰富,是否能够准确、恰当地表情达意,以及朗诵是否具有感染力。态势神情占20分,评价参赛者的姿态、动作、手势、表情和眼神是否准确、鲜明、自然和形象地表达了作品内容和思想感情,以及朗诵是否富于韵味和感情真挚;仪表形象占10分,评价参赛者的服饰是否大方、自然和整齐,举止是否从容、端正,精神是否饱满,态度是否亲切;背景占5分,评价配乐及背景是否与作品内容及意境相契合;创新占10分,评价作品的形式是否新颖、是否富有创意。

《中华经典诵读工程实施方案》中首先提到“普通话诵经典,规范字书中华”,普通话语音标准程度应是比赛需要考量的重点,评分占比较小,对于师范生提升普通话的内驱力不利。升本以来,学校的生源不再局限于广西,但广西考生以及广西就业的学生占比仍高达80%以上,到基础教育阶段就业占比仍很高。孩子接触到的人说话准确,包括词汇准确和语音准确非常重要,将对孩子的一生产生深远影响。标准语音作为地方师范院校经典诵读比赛评分重点的指挥棒作用不容忽视。经典诵读的作品,在比赛规则中已经明确是被认可的名家之作或主流媒体公开发表的作品,若不符合要求,应不能进入比赛范围,因此,内容可不列入评分范围,制定更为合理的评分标准很有必要。

(二)篇目较为集中,选手普通话水平仍存在乡音

经统计,历届参赛的选手选择的古诗词集中在《声声慢·寻寻觅觅》《师说》《满江红》《兰亭集序》《木兰辞》《陋室铭》等10余首,现代诗歌则集中在《面朝大海,春暖花开》《祖国啊,我亲爱的祖国》《生活是多么广阔》《致橡树》《雪落在中国的土地上》《少年中国说》《我为少男少女们歌唱》《相信未来》《月光下的中国》《我爱这土地》等20余首。如《英雄母亲邓玉芬》《我在一颗石榴里看见了我的祖国》《吹号者》《血色湘江》等叙事意味较为浓厚的作品虽纳入了近几年的比赛,反映了特定历史时期的社会背景和时代精神,强调对国家的深厚感情和忠诚,但数量相对较少。更多的选手第一选择的现代诗歌仍是前文提及的篇目。激情与情感的重复与延长会降低激情,这一点也不难理解。比如我们第一次看到一件悲惨的事情,会在内心激起很大的波澜,但看得多了,也就习以为常了,这就是所谓的“同情疲劳”。[3]审美疲劳也同理,作品虽然经典,重复过多,受众仍易于产生倦怠。

据统计,参赛选手的普通话水平二级甲等居多,一级乙等占比不足5%,如2022年获得区赛一等奖的4个选手,一级乙等的仅1人,其余3人为二甲水平,普通话仍存在明显缺陷。2006年7月1日起施行的《广西壮族自治区实施(中华人民共和国国家通用语言文字法)办法》第十条规定:教师为二级乙等以上。普通话水平测试等级标准(试行)(国家语言文字工作委员会1997年12月5日颁布,国语〔1997〕64号)对于二级甲等的标准规定为:“朗读和自由交谈时,声韵调发音基本标准,语调自然,表达流畅。少数难点音(平翘舌音、前后鼻尾音、边鼻音等)有时出现失误。词语、语法极少有误。测试总失分率在13%以内。”诵读比赛的选手为各二级学院挑选出来的,普通话仍存在平翘舌音、前后鼻音方面的一些问题,需得到有效的解决。

(三)非语言因素等表达技巧需要提升

诵读技巧不足也是现实存在。朗读者对选择的篇目思想内容理解不到位,没能找到恰当的情感表现方式。如《满江红》这部作品,作者表达的是对当权者的失望,表达的是未能雪耻的民族屈辱,表达的是常年征战沙场的将军对收复祖国大好河山的心愿,表达的是对国家朝廷的赤胆忠诚。感情是在极度压抑中呐喊,情绪张力大,表演难度大。选择这首作品的女选手,节奏或一味地慢,或一味地快,读不出压抑着的愤懑,只为呼喊而呼喊;《声声慢》这类哀怨的作品更因为选手不明其里而读得矫揉造作;《面朝大海,春暖花开》的选手读不出对美好的向往、憧憬之情。选手对作品的解读不够,音色、气质与选诵的作品不匹配,诵读形式较为单一。尽管有音乐伴奏,但选手语调的轻重缓急、面部表情难以把观众带入作品情境,画面与作品剥离,诵读显得较呆板,不够灵动,其深层原因在于不理解生活。

荷兰教育学者柯瑟根(Korthagen)提出教师发展的“洋葱模型”,认为优秀教师的成长由外到内包括环境、行为、能力、信念、认同和使命,外三层是外显、能被观测的,而内三层是内在的,回答的是“我相信什么?”“我是谁?”“我为什么成为教师?”这些根植于内心的特质是决定教师学习和发展的关键。[4]师范生提升自我的愿望和使命感是较为强烈的,他们对未来工作的认同感、自我成长的意愿不断加强,迫切需要提升人文素养、科学素养和专业理论素养。而热爱艺术、热爱文化的教师,注定不会平庸。以经典诵读为抓手,以小见大,针对当前比赛中存在的不足,需找到更有效提升地方师范院校师范生诵读水平的策略。

三、经典诵读比赛提升策略

(一)依托国家语言文字推广基地,组建指导教师团队,开展研讨活动

广西科技师范学院2021年获批国家语言文字推广基地,基地有5名国家级普通话水平测试员,8名省级普通话水平测试员。相当一部分测试员参与乡村振兴帮扶广西来宾、河池等地教师语言文字能力提升培训,培训经验丰富。加之学校升格之前即为师范专科学校,师范师资力量雄厚。学生成绩的获得与指导教师的付出及水平息息相关,依托基地组建团队,开展作品研讨,条件得天独厚。为了提升诵读水平,学校分管教学相关比赛的职能部门或者二级学院,可开展诵读作品专题研讨活动,有针对性地选择参赛作品。根据2024年广西壮族自治区语委、教育厅下发的文件《自治区语委自治区教育厅关于印发广西第十七届中华经典诵读大赛暨2024广西校园中华经典诵读大赛方案的通知》精神,诵读的篇目、时长等要求与前几届无异,内容健康,抒发家国情怀,体现中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,正能量,有影响力的作品要求也一致,不同的是,作品范围表述为:“展现当地深厚历史文化特点的中华经典诗文;反映人民群众对美好生活的向往,抒发家国情怀弘扬正能量,以及歌颂为全面建成小康社会而奋斗的英雄楷模的优秀作品;生动讲述中国共产党奋斗历程,歌颂建党以来我国取得的伟大成就的优秀作品;当代作品应已正式出版或由省级以上广播电视等主流媒体公开发布或发表;赞扬为脱贫攻坚、乡村振兴工作做出贡献的一线干部、各行业英雄,体现全国各族人民干事创业、艰苦奋斗的优秀作品,诵读文本主体前后可根据需要增加总计不超过200字的过渡语。当代作品应已正式出版或由主流媒体公开发布或发表。”[5]

思想内容不变,诵读作品范围的拓宽可带来诵读者和听众视觉听觉上的新鲜感,能够欣赏的作品更丰富,也能够更为持续地打动人心。诵读作品可按风格类型进行归纳,按类型进行指导。德国教育家第斯多惠说:“教育的艺术不在于传播知识,而在于唤醒、激发和鼓舞。”无论多经典的作品只有通过接受者的再创造输出才能实现它的价值,反之,脱离了经典作品这一蕴含着丰富精神内核的载体,无论再创造的形式多么艺术,同样也没有价值。作品体现的是喜怒哀乐,集体教研的开展,可以充分提升指导教师对作品的感知,把生活中的情感跟作品中的情感联系起来,找到能感知的生活状态、表情,理解并表现出相对应作品的感情,从而在指导师范生的过程中,能够激发师范生找到正确的表达方式。教师的视界就是儿童的世界,教师的眼界有多宽,孩子的舞台就有多大;教师的格局有多大,孩子的空间就有多广;教师的兴趣有多广,孩子的梦想就有多远。[6]通过以赛促练,不断提升诵读技巧,最终提升地方师范院校师范生的语言甚至综合素养。

(二)依托普通话与教师口语课程建设与学校数字化语言实训室,提升选手的普通话水平

据统计,学校师范生普通话通过率整体呈上升态势,2022至2023年上半年,全校学生二级乙等通过率90%,二甲通过率28%,其中小学教育专业二乙通过率98%,二甲通过率41%。但通过一级乙等的毕业生,数量不多,2021届有4人,2022届有23人,2023届有5人。作为地方人才小高地,服务地方经济的应用型高校,负有对接教育高质量发展的重任。依托普通话与教师口语这一教师教育类课程必修课,以及新建的数字化语言实训室,提升师范生乃至全体选手的普通话水平是可行之策。

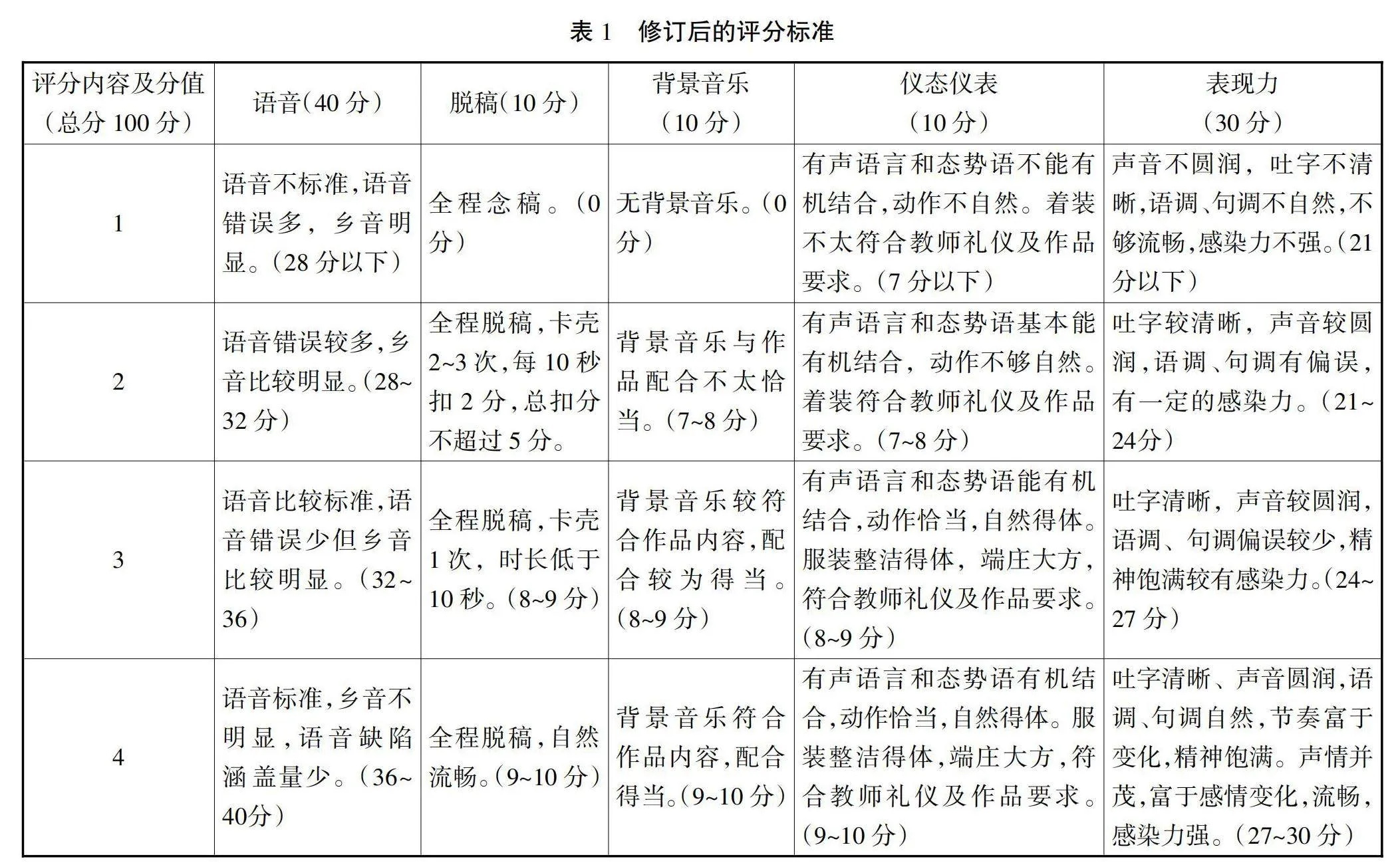

(三)改进比赛评分规则,加强高质量导向引领

旧的评分标准有必要做出改进,高质量的导向引领不可忽视。如评分标准可按5个内容划分,语音40分,脱稿10分,背景音乐10分,仪态仪表10分,声音、吐字、语调句调、情感等表现力占30分,共计100分。语音占40分,突出了标准普通话的重要性。背景音乐占10分,为了凸显朗诵者的艺术感受力,增加脱稿一栏非常必要,因为选手在熟悉作品且内化于心的基础上会更具表现力。评分内容共为4个梯度,分别对应60、70、80、90分,梯度明显,导向明确,可操作性强。具体见表1。

四、结束语

教育的高质量发展迫使我们从各方面提升地方师范院校师范生的素质,对人才培养质量的提高做出积极的反应。尼采就曾对科学试图主宰人生的情况进行了批评,认为真正“救渡”我们的不是科学,不是知识,不是真理,而是点燃生命之光亮,赋予生命以活力的艺术。[7]经典诵读说到底也是艺术。以经典诵读为切入点,通过依托各地方师范院校的现有师资优势,开展研讨,营造比赛氛围以及改进比赛评分规则,加强高质量导向引领等各种举措,可有效提升地方师范院校师范生的素养和诵读水平,最终实现对学生内在人格与精神境界的有效引领。

参考文献:

[1]教育部办公厅关于在教育系统做好“中华诵”经典诵读工作的意见[EB/OL].(2009-06-04)[2024-09-23].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A18/s3137/2009

06/t20090604_78541.html.

[2]教育部国家语委关于印发《中华经典诵读工程实施方案》的通知[EB/OL].(2018-09-26)[2024-09-23].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A18/s3129/201809/

t20180929_350445.html.

[3]高德胜.生活德育再论[M].北京:人民出版社,2019.

[4]Korthagen"FAJ.ln"searchoftheessenceofagoodteacher:towardsamoreholisticapproachinteachereducation[J].Teachingamp;TeacherEducation,2004,20(1):0-97.

[5]自治区语委自治区教育厅关于印发广西第十七届中华经典诵读大赛暨2024广西校园中华经典诵读大赛方案的通知[EB/OL].(2024-04-29)[2024-09-23].http://jyt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg_58

179/t18381999.shtml.

[6]姜勇.幼儿园科学落实《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》刍议:以幼儿戏曲启蒙教育为例[J].学前教育研究,2023(6):32-41.

[7]姜勇,周榆.关心教育主体意志成长的新教育学刍议[J].北京教育学院学报,2024(4):51-59.

◎编辑马燕萍