面向“双碳”战略的矿业工程学科高层次人才培养模式探索

摘"要:“双碳”目标对于煤炭行业既是挑战亦是机遇,以“双碳”目标为契机,需培养一批助力行业转型升级的高层次人才助力“双碳”目标的达成。中国矿业大学矿业工程学科作为煤炭行业人才培养的引领者,有责任与义务率先探索“双碳”目标达成过程中矿业工程学科人才培养模式,为行业高校人才培养模式创新提供样板与参考。该文结合现有的矿业工程学科人才培养现状,提出“四协同育人”培养体系,构建面向“双碳”战略的矿业工程学科高层次人才培养模式,阐明本硕博贯通一体化人才培养新模式的内涵,为“双碳”目标达成提供煤炭行业人才培养智慧,有助于煤炭行业“双碳”目标达成。

关键词:“双碳”战略;一流学科建设;矿业工程学科;人才培养模式;本硕博贯通

中图分类号:C961"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2024)36-0168-05

Abstract:The\"dualcarbon\"targetsrepresentbothchallengesandopportunitiesforthecoalindustry.Seizingthisopportunity,itiscrucialtonurtureacohortofhigh-leveltalentswhocanpropeltheindustry'stransformationandupgrading,therebysupportingtherealizationofthe\"dualcarbon\"objectives.Asapioneerintalentdevelopmentforthecoalsector,MiningEngineeringdisciplineatChinaUniversityofMiningandTechnologybearstheresponsibilityandobligationtotaketheleadinexploringtalentcultivationmodelswithinthecontextofachievingthe\"dualcarbon\"targets.Thisendeavoraimstoserveasamodelandreferenceforinnovativetalentcultivationpracticesacrossindustry-relateduniversities.DrawinguponthecurrentlandscapeoftalentcultivationinMiningEngineering,thispaperintroducesthe\"Four-DimensionalCollaborativeEducation\"system,establishingahigh-leveltalentcultivationmodeltailoredtotheMiningEngineeringdisciplineunderthe\"dualcarbon\"strategy.Itdelvesintotheessenceofanintegratedtalentdevelopmentapproachthatspansundergraduate,master's,anddoctoralprograms,offeringinsightsandwisdomtailoredspecificallyforthecoalindustryinpursuitofthe\"dualcarbon\"goals.Ultimately,thiscontributestotheachievementofthe\"dualcarbon\"targetswithinthecoalindustry.

Keywords:\"Dual-carbon\"strategy;first-classdisciplineconstruction;miningengineeringdiscipline;talentcultivationmode;master'sanddoctoralprograms

2023年,我国能源消费结构中,煤炭占比55.3%,煤炭仍然是我国的主体能源。在可预见的未来,煤炭仍然是我国的主要能源,预计至2060年我国实现碳中和目标后,仍需要煤炭作为电力调峰、还原剂以及保障油气供应安全,预计煤炭需求量12~15亿t[1-2]。同时,我国2023年碳排放126亿t,增长约5.65亿t。其中,煤炭碳排放的主要路径是燃煤发电,煤炭燃烧碳排放占比约69.5%[3]。依照《2030年前碳达峰行动方案》工作原则要求,“双碳”战略目标的完成,应“稳妥有序、安全降碳”,以保障国家能源安全和经济发展为底线。这意味着立足我国富煤贫油少气的能源资源禀赋,需坚持“先立后破,稳住存量,拓展增量”,推动能源低碳转型平稳过渡而非“去煤化”。但煤炭在利用过程中碳排放是能量转化及传递过程中的客观规律,如何将单位能耗的碳排放尽量减少,实现人与自然的和谐共生,是高校在培养矿业工程人才过程中需直面与亟待解决的关键。也就是说,新时代矿业工程人才的培养,应以问题为导向,并与我国对能源资源的长期需求内涵相匹配。当然,矿业工程人才的培养目标是以满足行业发展需要,亦要兼顾现阶段“双碳”目标达成的需要。矿业工程学科所培养的人才,不仅服务于煤炭的安全绿色智能开发与清洁化利用,且应与时俱进,聚焦“双碳”目标,培养多学科交叉,具有战略思维能力及解决行业关键技术难题的高层次人才。该部分人才是组成矿业工程人才培养的重要部分,是专门为“双碳”目标的实现或达成所培养,同时应具有国际视野,能够讲好中国故事,熟练掌握英语,可与国外主要发达国家交流与沟通能力。

中国矿业大学矿业工程学科作为煤炭行业的重要人才培养阵地和引领者[3],进入新时代,积极应对“碳达峰、碳中和”新格局,持续聚焦“深地开发、深部构建、深度利用、新能源”学科领域,重点攻克采矿行业“卡脖子”技术难题。面向国家重大战略需求,瞄准世界科技前沿,不断突破能源资源领域关键共性技术,关键在于人才的教育与培养[4-7]。为适应“双碳”新时代发展,中国矿业大学矿业工程学科亟需探索与创新面向“双碳”战略的人才培养模式。

一"矿业工程学科人才培养模式现状

中国矿业大学矿业工程学科是国家“世界一流大学和世界一流学科”建设学科,包含采矿工程专业与矿物加工工程专业,持续为矿业领域培养与提供了大量优秀人才。中国矿业大学矿业工程学科分为采矿工程与矿物加工工程,分别培养煤炭安全绿色智能开采与高效清洁低碳利用人才。矿业工程学科伴随着中国矿业大学一起成长,为我国培养了数万名毕业生,支撑了我国煤炭行业发展。

在可预见的未来,煤炭仍然是我国能源的主体。但由于我国化石能源绿色可采储量逐年下降,且全球碳的超生态容量排放所带来的温室效应等人与自然的矛盾十分突出,我国从人类命运共同体角度出发,提出了“双碳”目标,其中,因煤炭开采与利用所采用的碳排放是我国碳排放最大的单一来源。煤炭开采过程中,碳排放主要体现在煤炭开采过程中的整体能源消耗、煤系伴生温室气体排放等,通过提高煤炭开采技术水平,降低能耗及温室气体捕捉及利用水平,是服务“双碳”目标的关键;煤炭利用阶段,碳排放主要体现在煤炭利用过程中温室气体排放,通过提高煤炭清洁利用水平、温室气体捕捉与地质封存等,是达成“双碳”目标的关键。因此,如何降低煤炭开采及利用过程中的碳排放,并逐步增加可再生能源占比,提高碳封存与固碳技术水平,是达成“双碳”目标的关键。

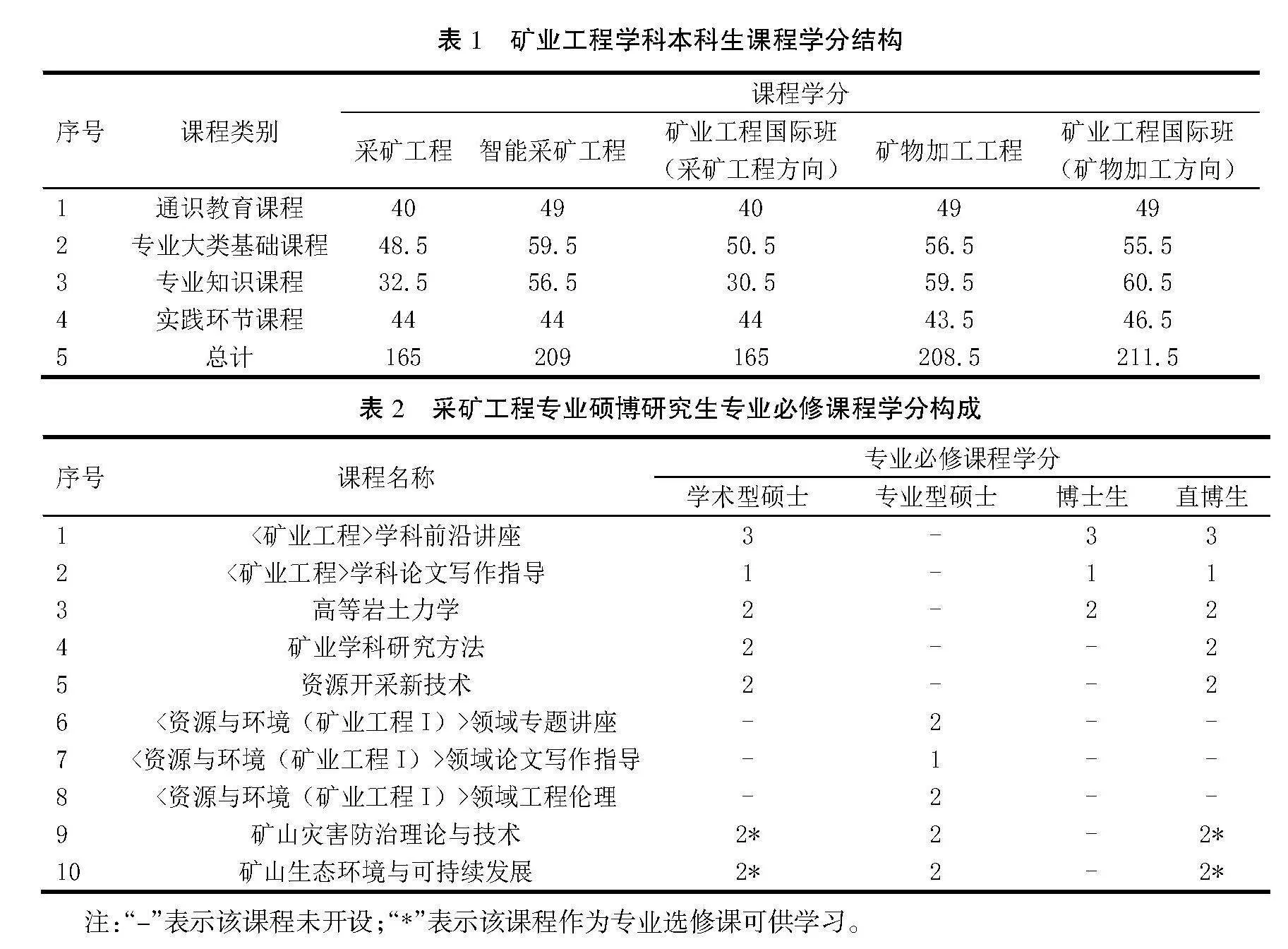

以中国矿业大学矿业工程学科学生培养方案(本科生2020版、硕博研究生2021版)为例,简要分析了其培养目标、课程设置等,具体见表1—表3。可清晰地看到,当前的培养方案,缺少对于“双碳”目标达成高层次人才培养的顶层设计,为“普及化”人才培养方案,而缺少围绕“双碳”目标的“定制化”人才培养方案。因此,在本科培养方案中,应针对“双碳”目标达成所需的专门知识的课程设置。

针对现行的矿业工程学科本科生和硕博研究生培养方案,面向“双碳”战略目标,有如下思考。

第一,应围绕“双碳”目标,制定矿业工程学科本硕博贯通制人才培养方案。现有的矿业工程学科培养方案,是以数学、力学为基础,以煤炭开采与清洁利用为主干所组成的课程体系。“双碳”目标下本硕博贯通培养,其培养目标是为我国“双碳”目标实现而培养具有德智体美劳全面发展的国际视野的高层次人才。增加“矿业双碳目标课程组”,既是对矿业工程学科人才培养模式的补充,也是紧跟国家战略和行业需求的表现。

第二,针对本科生培养方案:在通识教育课程方面,选择“矿业双碳目标课程组”同学,应提前谋划,选择高级口语,提高英语表达能力,这是今后走向国际舞台,参与国际“双碳”事务的必备技能。很多时候,借助翻译沟通时,沟通过程中“感情”联络常常达不到“事半功倍”的效果。特别是,专业的技术人才,更应具备国际交流的能力;在学科基础课程方面,在原有力学与化学课程基础之上,应增加流固耦合力学与碳排放和捕集方面的课程,并辅以课程设计,注重学科基础知识在“双碳”目标达成中的应用;在专业主干课程方面,需要增加固碳与碳转化等方面的课程。

第三,针对硕博研究生培养方案:应实现与本科培养方案课程的融会贯通,硕博研究生培养方案应更加注重知识的再创造,注重知识的创新,注重运用知识解决复杂工程问题的能力。在课程设置上,应重点关注“双碳”目标下最新学科前沿、多学科交叉背景下的碳排放、控制、捕集与封存和学术伦理与道德,围绕以上三门课程,采用“一课多师”授课模式。

二"“双碳”目标下现有培养方案存在的不足

传统以矿业“安全、高效”为基点的人才培养模式,须快速适应国家“双碳”能源战略的新要求,加快培养出行业急需的德才兼备的符合矿业清洁低碳绿色智能发展新型矿业人才,为矿业高质量发展提供技术支撑和智力支持。根据上文详细梳理采矿工程与矿物加工工程学生培养模式现状,发现迫切需要解决的问题如下。

(一)"采矿工程本硕博毕业生与“双碳”目标重大需求不契合

碳中和目标下煤炭行业可放下产量增长的包袱,回归到合理规模,走科学产能之路[4]。因此,传统的采矿学科培养人才理念和培养模式不再适应新时代国家战略的发展。而采矿工程特别是煤炭行业的艰苦性、危险性导致高质量人才流失严重,而行业由劳动密集型向技术密集型转型升级,急需具备“双碳”知识与技术的新型矿业人才,但当前采矿工程专业培养方案未将“双碳”战略需求融入人才培养目标。

(二)"采矿工程培养方案与矿业“双碳”战略的新要求不适应

传统以“安全、高效”为基点的人才培养知识体系缺失矿业“双碳”战略与技术相关的新知识,急需构建新的清洁低碳安全高效知识谱系。人才培养方案应是人才培养供给侧和产业需求侧结构要素的全方位融合,专业课程体系建设的目的是破解产业系统人才需求类型和质量与教育系统人才培养与供给之间的“错位”矛盾[8-9]。现有的课程体系缺乏矿业低碳、绿色发展的知识,虽然,采矿工程专业研究生课程矿山生态环境与可持续发展开始关注矿山绿色开采方法及其环境影响,但是未形成体系化知识图谱。

(三)"本硕博实践创新能力与解决“双碳”战略创新目标不匹配

采矿工程与矿物加工工程的本科生实践培养体系不足以支撑“双碳”战略、清洁低碳安全高效的能源新知识谱系,急需创建将知识转化为解决企业“双碳”战略难题的实践育人平台。从就业后发展看,多数本科生就业后,缺乏相应的实践经验,现场实践效果不甚理想,虽通过各类实习进入一线,也只是单调的完成学分要求的任务,缺乏自主探索解决“双碳”目标的新途径新方法,难以真正达到预期效果,普遍存在“走过场”的问题。

三"面向“双碳”战略的矿业工程学科人才培养新模式构建

结合中国矿业大学矿业工程一流学科的突出优势,构建面向“双碳”战略的矿业工程学科人才培养新模式。从培养本科生研究生成才自信角度率先界定矿业特色思政内涵;立足于创新自信与能力自信,注重学科知识交叉、人才培养基地交叉,完善人才培养知识谱系、融合科研基地与培养基地;面向国家与行业重大需求,在探索培养建设清洁低碳绿色智能的矿业工程领域,形成“四协同育人”培养体系,解决当前矿业工程高层次专业人才培养的主要问题。

(一)"打造兼具服务国家“双碳”能源战略情怀和矿业工匠精神的本硕博贯通培养思政育人体系

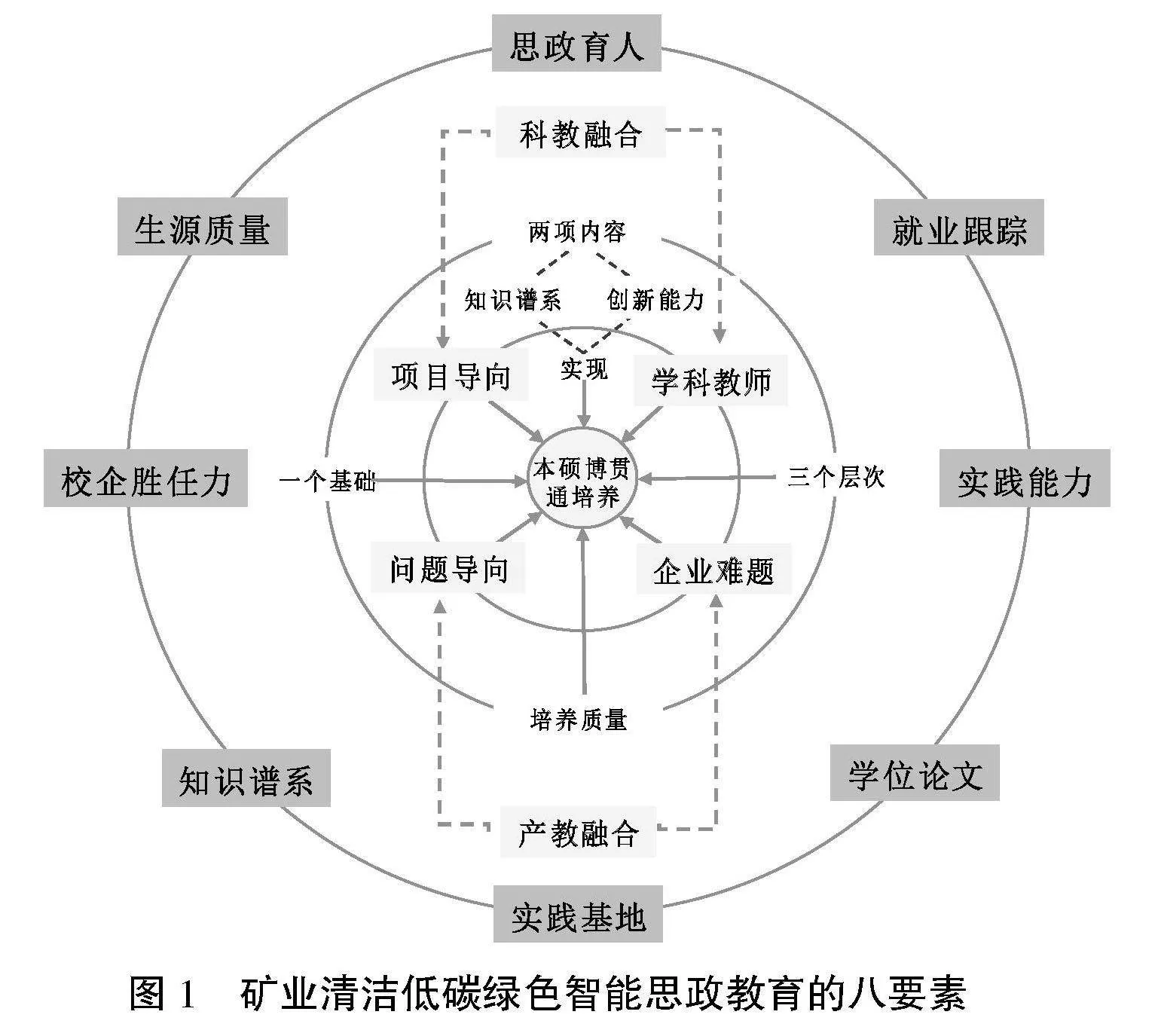

结合采矿工程与矿物加工工程专业实践性强、科研成果突出的典型特点,建立“思政课程、课程思政、科研思政”的育人体系。提出国家战略、国际引领、学术前沿、项目导向、工程体验、标杆企业、榜样人物和红色基地等矿业清洁低碳绿色智能思政教育的八要素(图1),树立以提高矿业清洁低碳绿色智能开采水平与国家能源战略安全能力为历史使命的价值导向,依托“校内课堂—校外基地”两阵地,实现个人发展前途与国家行业重大需求相契合的“认知认同—实践认同”双认同。

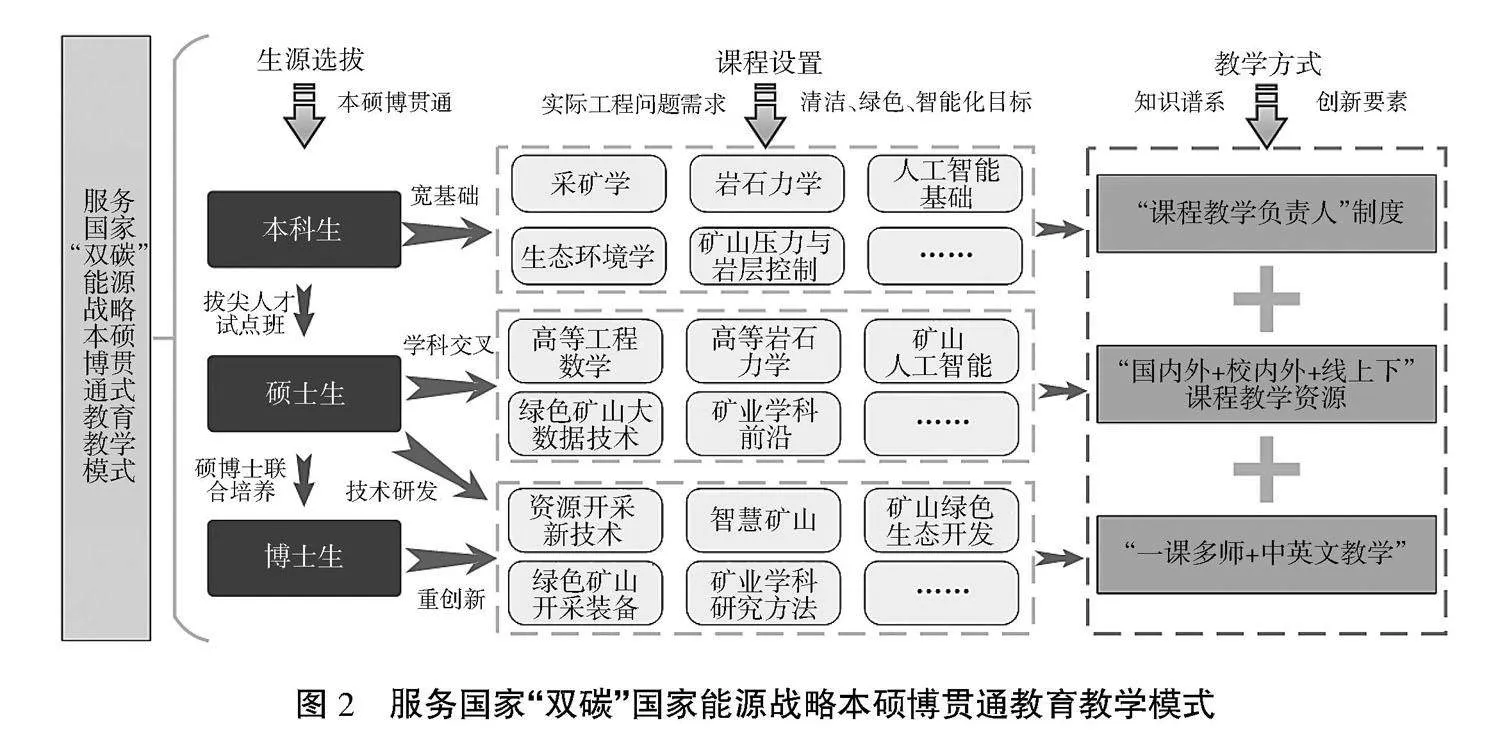

(二)"构建服务国家“双碳”能源战略本硕博贯通教育教学模式

为培养矿业清洁低碳绿色智能发展急需的人才,知识谱系的更新与创新要素结合是核心,针对矿业工程本科生和研究生,主要从生源、课程设置、课程教学上进行升级。以现代采矿与力学、生态、大数据与人工智能等学科交叉为基础知识点,以矿山洁净化开采和绿色生态开发、智能化和无人化开采为创新目标,以发现、分析、解决实际工程问题等创新要素培养为主线,制定契合绿色化和智能化、融合基础性和应用性、符合国际化和特色化的课程体系与培养方案;重视本科生拓宽基础、硕博研究生研发理论和技术,并结合多学科交叉、多领域融合的要求,针对不同生源特点,定制培养目标、课程体系、课堂教学、实践环节和学位论文全链条矩阵(图2)。

图1"矿业清洁低碳绿色智能思政教育的八要素

(三)"创新科研基地与培养基地校企协同的实践育人平台

以学科教师承担的高水平科研课题建立科研基地,实行项目导向的指导和选题机制,注重科教融合;以企业存在的技术难题建立培养基地,实行问题导向的指导和选题机制,注重产教融合。选题注重矿业清洁低碳绿色智能发展过程中的关键问题,实现科研基地与培养基地相融合,创立矿业工程本科生和研究生校企协同的实践育人基地。

(四)"实践矿业工程本硕博贯通培养的质量评价和持续改进策略

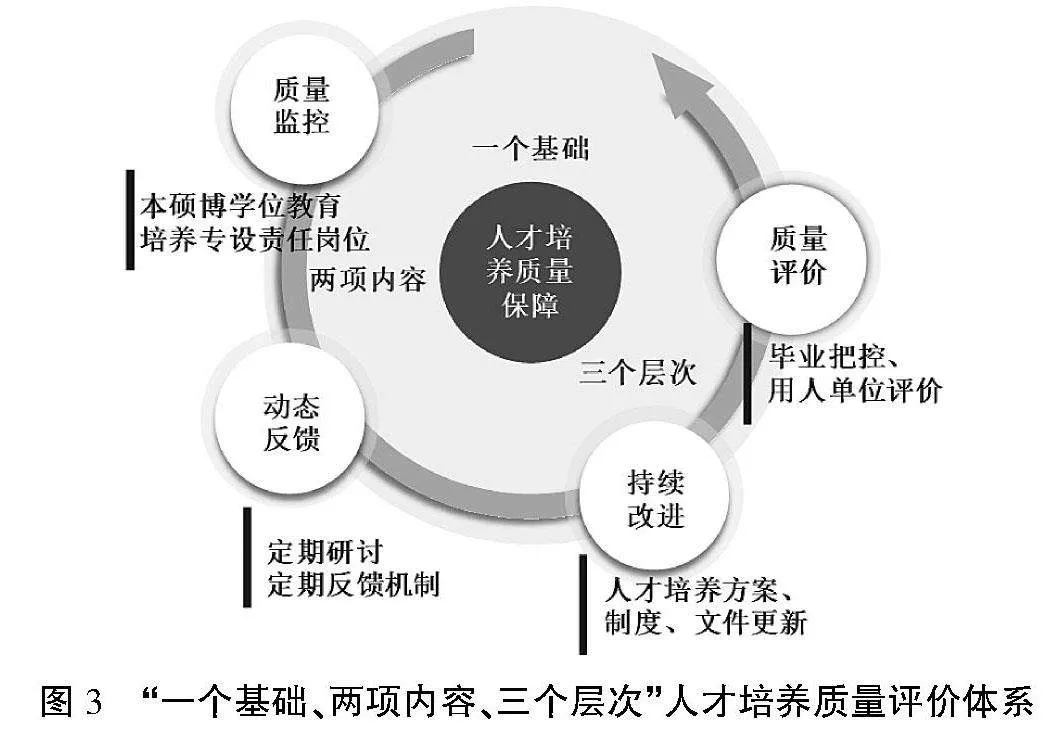

构建以具有矿业情怀、具备实践创新能力为核心的“一个基础、两项内容、三个层次”的人才培养质量评价体系(图3)。培养一批具有矿业报国情怀、勇担矿业清洁低碳绿色智能开发“卡脖子”难题且实践创新能力强的高层次人才是基础;须具备清洁低碳绿色智能相关的“知识谱系”和“实践创新能力”两项关键内容;并具有解决清洁低碳绿色智能矿业“是什么”“为什么”和“怎么办”三个层次问题的科研素养,构建贯穿思政育人—生源质量—校企导师胜任力—知识谱系—实践基地—学位论文—实践能力—就业跟踪的多主体、多维度的研究生培养质量综合评价体系。

图3"“一个基础、两项内容、三个层次”人才培养质量评价体系

四"面向“双碳”战略的矿业工程学科人才培养新模式特征

本文提出的面向“双碳”战略的矿业工程学科人才培养新模式,填补了当前本硕博人才培养方案培养目标和知识结构中缺乏矿业低碳、清洁、绿色发展等方面内容的空白,具有以下鲜明特征。

(一)"符合国家“双碳”能源战略新要求

新培养模式以国家“双碳”能源战略需求为创新导向,积极响应“双碳”目标提出后煤炭行业走向科学产能、绿色高效开采的迫切需求,计划培养一批符合矿山清洁低碳绿色智能发展需求的新型矿业人才。同时,煤炭行业智能化、少人化的发展趋势促进行业由劳动密集型向技术密集型转型升级[10],高质量人才培养的需求更加突出,也加快促使矿业工程学科人才培养模式创新。

(二)"进行一流拔尖创新人才试点新尝试

新培养模式致力于培养一批具有“双碳”能源战略视野、服务国家战略的高度社会责任感、职业能力突出、良好工程伦理道德和素养的高、精、专矿业工程领域高层次专门人才。计划从矿业工程学科本科生中,选拔一批学生进行本硕博贯通式培养[11-12],建设拔尖创新人才试点班,不断完善“双碳”战略人才培养机制,该培养模式作为整个矿业工程学科人才培养模式的一个崭新模块。

(三)"建立一流学科高层次人才培养新模式

新培养模式注重在传统矿业人才培养方案基础上补充“双碳”战略与技术相关新知识,构建多学科、多领域交叉融合的清洁低碳安全高效知识谱系,规划“双碳”战略高层次人才专门培养方案,创新本硕博贯通一体化培养新模式[13],但各阶段又有不同侧重点,本科生注重基础知识教育,研究生注重理论与技术的交叉融合应用,博士生注重理论技术源头创新,以培养出既具备深厚理论基础又具备创新能力的高层次人才。

五"结束语

国家“双碳”能源战略成为我国矿业健康发展的行业共识,必须快速适应国家能源战略提出的新要求,加快培养出行业急需的德才兼备的符合矿业清洁低碳绿色智能发展的新型矿业人才,为矿业高质量发展提供技术支撑和智力支持。本文梳理了矿业工程学科本、硕、博人才培养现状,基于矿业清洁低碳绿色智能发展的时代需求,建立矿业工程学科本硕博贯通“四协同育人”培养体系,这对增强矿业工程学科本科生和研究生的成才自信、创新自信、能力自信和质量自信具有重要理论价值。同时,新培养模式也可引领矿业高层次人才培养迈入新时代,对其他矿业类高校具有引领和示范作用,助力将中国矿业大学打造成为我国矿业清洁低碳绿色智能发展的重要人才阵地。

参考文献:

[1]谢和平.碳中和目标下,煤炭行业有哪些机遇[J].企业观察家,2021(6):16-17.

[2]姚强岭,曹胜根,闫仑,等.煤矿采动空间CO2地质封存、运移与固化理论和技术框架[J].采矿与安全工程学报,2023,40(5):1003-1017.

[3]IEA(2024),CO2Emissionsin2023[R].IEA,Paris,2024:19.

[4]吴锋锋,韦庆虎,常庆粮,等.一流学科支撑本科生创新能力提升的路径研究——以中国矿业大学采矿工程学科为例[J].教育教学论坛,2024(11):93-96.

[5]万志军,屠世浩,徐营,等.智能采矿人才培养定位及课程体系的构建[J].煤炭高等教育,2019,37(5):77-82.

[6]姚强岭,万志军,李学华,等.我国采矿工程专业本科培养方案对比及启示[J].煤炭高等教育,2016,34(5):78-83.

[7]韩俊伟,覃文庆.“选矿-冶金-材料”学科交叉的创新人才培养模式探索与实践[J].化工管理,2023(36):27-31.

[8]姜琳婧,金爱兵,赵怡晴,等.矿业工程一流学科本硕贯通人才培养模式探索[J].北京教育(高教),2023(12):82-85.

[9]姜博,邢奕,苏伟.“双碳”背景下环境学科本硕博课程建设的思考[J].教育教学论坛,2024(1):129-132.

[10]顾清恒,赵光明,李英明,等.“双碳”背景下矿业工程创新人才培养存在的问题及改进对策[J].科教导刊,2023(6):47-49.

[11]赵云,秦志宏,倪中海,等.基于新工科立体改造协同作用的能源化学工程专业“双碳”工程人才培养模式探究[J].化工高等教育,2024,41(1):42-47.

[12]程强,张彩霞,杨聪彬.新工科背景下地方性院校本硕博贯通培养模式探究[J].教育教学论坛,2024(17):9-12.

[13]施煜,于亚萍,刘华,等.新工科背景下以能力提升为导向的本硕贯通式人才培养模式研究[J].高教学刊,2023,9(11):148-152.

基金项目:中国煤炭教育协会高等教育分会煤炭行业高等教育研究课题“面向‘双碳’战略的矿业工程‘本硕博’贯通人才培养体系创新与实践”(2021MXJG031);中国矿业大学研究生教育教学改革研究与实践项目“面向‘双碳’战略的矿业工程学科‘本硕博’贯通人才培养体系创新与实践”(2023YJSJG041)

第一作者简介:姚强岭(1982-),男,汉族,河南兰考人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为采矿工程教学与科研。

*通信作者:桂夏辉(1985-),男,汉族,安徽池州人,博士,研究员,博士研究生导师。研究方向为矿物加工工程教学与科研。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.36.040