高职院校教师数字素养现状及提升策略

[摘要]职业教育数字化转型是推动教育现代化的必由之路,提升高职教师数字素养是培养数字化人才的核心环节。通过问卷调查分析全国各地477名高职院校教师数字素养的情况,结果显示,不同性别、地区、职称、学历、职业院校发展类型的教师数字素养无差异,但不同年龄、校龄、层次专业的教师数字化素养存在差异显著。基于此,提出高职教师数字素养提升策略:提升数字素养意识,明确职教发展方向;营造职教新生态,确保措施精准落地;丰富数字化资源,构建数字化教学场景;创新数字化教学模式,提升人才培养质量。

[关键词]数字素养;职业院校;教师;数字经济

[作者简介]丛建民(1974- ),男,吉林大安人,台州科技职业学院,教授,博士。(浙江" 台州" 318020)陈静(1982- ),女,江苏徐州人,衢州学院教师教育学院,教授。(浙江" 衢州" 324000)黄威剑(1996- ),男,浙江丽水人,台州科技职业学院,讲师,硕士。(浙江" 台州" 318020)

[基金项目]本文系2023年中华职业教育社规划委托课题“职业教育数字化转型现实困境与突破路径研究”的阶段性研究成果。(项目编号:ZJS2023YB27,项目主持人:丛建民)

[中图分类号]G715 [文献标识码]A" " [文章编号]1004-3985(2024)22-0083-08

教育数字化转型作为重塑教育生态、缓解人才供需失衡、驱动教育高质量发展的核心驱动力,正成为教育研究热点。我国政府高度重视人才数字素养的培养。2021年《提升全民数字素养与技能行动纲要》明确提出到2025年,全民数字素养与技能达到发达国家水平。《教育部2022年工作要点》提出实施教育数字化战略行动,加快推进教育数字转型和智能升级。

技能人才作为产业升级的关键[1],其数字素养的培育至关重要,而职业教育是技术技能人才培养的重要途径。因此,职业院校要与时俱进,促进职业教育与数智技能融合,提升职业教育教师的数字素养。数字技术的进步给教育变革带来无限可能,教育数字化转型也向教师提出了更多挑战与要求,需要教师持续培育高阶素养,以应对挑战、把握机遇,推动教育高质量发展[2]。

2022年,教育部发布《教师数字素养》教育行业标准(以下简称《标准》),将教师数字素养定义为教师适当利用数字技术获取、加工、使用、管理和评价数字信息和资源,发现、分析和解决教育教学问题,优化、创新和变革教育教学活动而具有的意识、能力和责任[3],旨在加速教育数字化进程,强化教师创新与技术应用能力。

本研究以《标准》为依据,通过问卷调研深入分析职业教育教师数字素质的现状和影响因素,并据此提出切实可行的转型发展策略,为职业教育数字化转型提供理论支持和实践指导。

一、高职教师数字素养调查问卷的设计与实施

(一)问卷设计

本研究以《标准》为核心指导框架,并将《标准》中划分的教师数字素养的五个维度(数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用实践、数字社会责任、专业发展)作为调查问卷的基础框架。问卷涵盖了性别、任职学校所在地、年龄、职称、学校情况、专业、教龄、校龄、学历等14项基本信息。根据《标准》的五个维度和三级指标,设计了33个采用李克特五点量表类问题。为确保问卷的严谨性与有效性,在正式发放问卷前进行了预测试环节。预测采用德尔菲法,邀请教育技术学领域的专家对问卷框架、内容、表述及逻辑结构进行细致审阅与综合评估,避免潜在的设计偏差与理解歧义,确保问卷的准确性和适用性。

(二)项目分析

项目分析旨在验证所实施的研究项目在问卷中的适宜性与有效性。针对问卷中的33项量题进行编号,并对问卷结果开展项目分析,项目分析(区分度)结果中高分组与低分组在33个问题上均为显著性差异(plt;0.01),说明本问卷中33个问题表现为良好的区分性,不需要调整。

(三)问卷信度情况

在项目分析的基础上,进一步分析问卷的有效性与可靠性,对其开展信度检验。通过克隆巴赫一致性系数(Cronbach’s a 系数)对本问卷进行信度分析,计算得出总问卷Cronbach’s α值为0.982(>0.9),说明研究数据信度质量很高,具有较好的内部一致性。

(四)问卷效度分析

使用KMO和Bartlett检验进行效度验证,得出KMO值为0.976(KMO>0.8),研究数据非常适合提取信息(从侧面反映出效度很好),且Bartlett球形度检验plt;0.05,说明问卷数据具有较好的效度。

(五)数据处理方法

本研究使用SPSS软件对回收数据进行录入、整理和分析。共计回收477份,无效样本0份,最终有效样本477份,使用SPSSAU软件对回收数据进行分析。

二、高职教师数字素养现状调查结果分析

本研究对调查问卷中定类数据进行频数分析,对定量数据实施了描述性统计分析,以期揭示高职教师数字素养现状。

(一)高职教师素养样本人口学特征分析

本次调查研究对对象的性别、区域、年龄、职称、学校情况、学校类别、专业情况、教龄、校龄、学历等14项问题开展调查。对汇总的数据进行频数分析得出,在性别分布上,女性教师占比达58.49%,男性教师占41.51%,男性教师人数明显少于女性教师。就区域分布而言,40.46%的教师来自中部地区,38.99%的教师来自东部地区。在年龄结构方面,“30岁及以下”的教师群体占比27.88%,而在职称构成上,“讲师(或同等职称)”占比最高(29.98%)。从学校类型来看,超过半数(51.99%)的教师来自省属学校,市属学校教师占比为48.01%。在学校层级与专业属性方面,63.10%的教师来自非“双一流”高校,同时,非国家、省“双高”群专业及非特色专业的教师占比较高,分别为77.57%和38.57%。在教龄与校龄方面,拥有“7~25年”教龄的教师占比38.36%,而“1~3年”教龄及校龄的教师比例也较高,分别为32.91%和36.90%。在学历层次上,硕士学历的教师占比最高(57.02%),大学本科学历的教师次之(32.70%)。综上所述,本研究样本的构成情况为我国职业院校师资发展现状提供了有力的数据支持,揭示了其在性别、区域、年龄、职称、学校类型、专业属性、教龄、校龄及学历等方面的多元特征与差异。

(二)高职教师数字素养现状描述性统计分析

对问卷结果进行描述性统计分析。描述性分析通过平均值或中位数描述数据的整体情况。从表1可知,数据中没有异常值出现,可直接对平均值进行描述分析。数字素养的一级指标平均值分别为21.08、11.828、54.191、26.201、20.547。综上所述,可以得出,受访者的数字化素养在多个维度上均呈现出中等以上的良好态势。

基于表1的数字素养基础指标数据,进一步构建数字素养的箱线图,揭示各维度指标分布的特征与趋势。结果显示,数字社会责任维度的表现优于数字化意识维度,且两者数值均大于4;数字技术知识与技能、数字化应用、专业发展素质这三个维度的中位数数值则较为接近4。整体来看,数字素养各维度的数值大多数集中在4~5,这既体现了高职教师数字素养的整体稳定性,也暗示了向更高水平迈进的潜力。

(三)高职教师数字素养差异性分析

采用方差分析,对性别、所在区域、年龄、学校类别、教龄、校龄等因素进行差异性比较分析,探讨上述变量与高职教师数字素养之间可能存在的关联性。

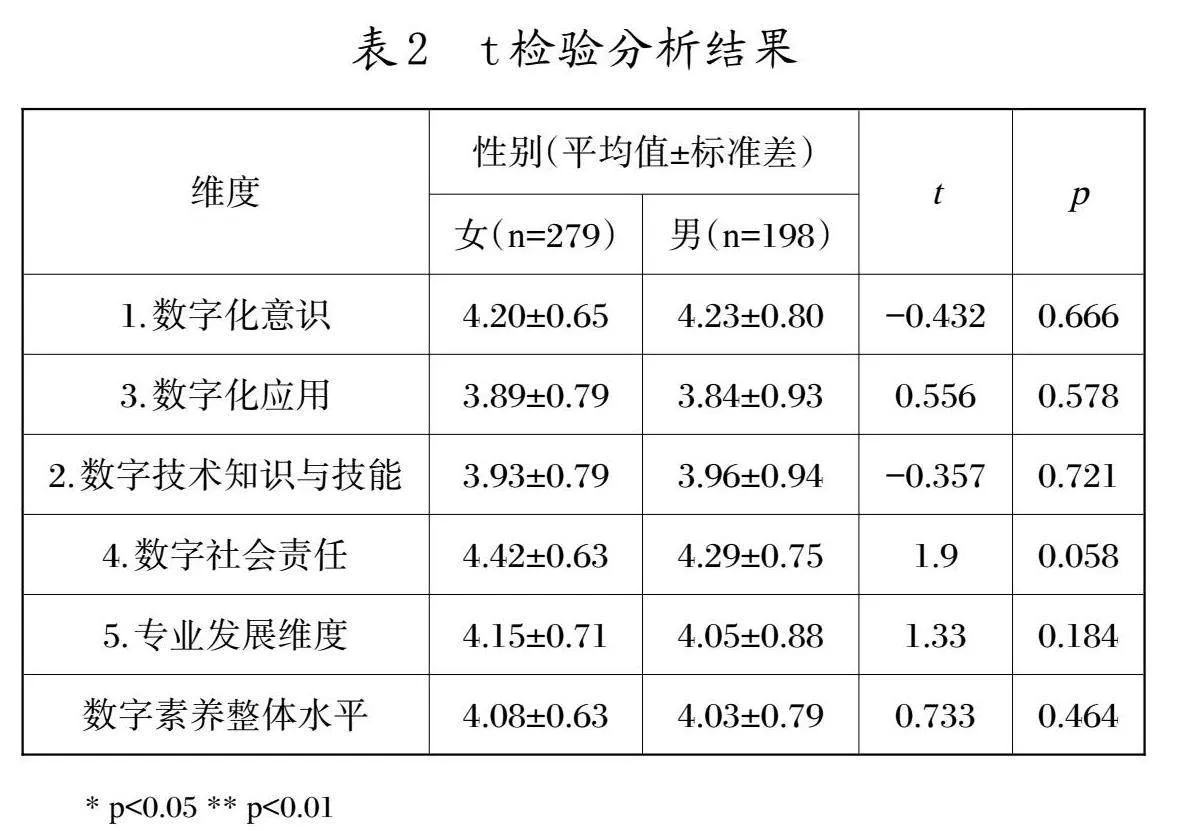

1.性别差异对职业院校教师数字素养的影响分析。本研究对不同性别的高职院校教师的数字素养问卷统计进行t检验分析(见表2)。结果显示,不同性别在数字化意识、数字社会责任、专业发展维度上高于平均值,而数字化应用、数字技术知识与技能维度低于平均值,但在整体数字素养水平上,性别并未展现出显著差异。具体而言,女性高职教师的数字素养平均值为4.08,男性为4.03,两者均稳定地维持在“良好”及以上水平。深入分析各维度数据后,发现性别差异在个别维度上有所体现:在“数字化意识”和“数字技术知识与技能”方面,男性教师略占优势;而在“数字化应用”“数字社会责任”“专业发展维度”上,女性教师则表现出相对更高的水平。本研究结果与易烨[4]在浙江省职业院校教师数字素养方面的实证研究互相验证。而与蒋淼[5]等人有关高校教师核心能力研究结果相比,虽然本研究同样未发现性别在多数维度上的显著差异,但蒋淼等人的研究指出男性教师在“数字化学习与研修”维度上表现更优,这可能与研究对象及研究背景的差异有关。此外,宋宾[6]针对河南省体育教师数字素养的调查则显示,在特定专业背景下(如体育),女性在“数字化意识”“数字技术知识与技能”“数字化应用”维度上显著优于男性,这进一步显示了不同专业领域内性别差异可能具有一定的特异性。

2.地区差异对职业院校教师数字素养的影响分析。通过方差分析,分析来自东部、中部、西部三个不同地理区域职业院校教师的数字素养差异。结果显示,尽管中部地区高职教师的数字素养平均值略高于东部和西部,但经方差分析验证,这些差异并未达到统计显著性水平,表明地区因素并未对高职教师的整体数字素养产生显著影响。此外,值得注意的是,东部和中部地区的调查样本量是西部地区的两倍,这在一定程度上反映了地区间教育资源分布或研究参与度的差异。

3.年龄差异对职业院校教师数字素养的影响分析。统计不同年龄段高职教师的数字素养水平,并对统计结果进行方差分析。结果表明,不同年龄段的高职教师在数字素养上存在显著性差异。其中,数字社会责任维度在plt;0.05水平上存在差异显著,数字化应用、专业发展维度在plt;0.01水平上为差异极显著。31~35岁的高职教师在数字素养方面表现尤为突出,其数字素养平均值显著高于其他年龄段,尤其是在数字化应用和数字社会责任等维度上。相反,51~55岁年龄段的教师则表现出相对较低的数字素养水平,这一趋势在数字化应用维度上尤为明显,且该差异在plt;0.01水平上达到极显著。进一步分析发现,在数字化意识维度上,尽管56~60岁年龄段的教师平均值最高,但各年龄段间的差异并未达到统计显著性。而在数字技术知识与技能维度,31~35岁的教师同样展现出最高水平,而51岁以上的教师则相对较低。

值得注意的是,35岁及以下年龄段的高职教师在“数字技术知识与技能”“数字化应用”“数字社会责任”“专业发展”四个维度上均是最高值,综合素养最为突出。这一发现不仅印证了国家在数字教育领域的重视与投入对年轻教师群体的积极影响,也揭示了50岁以上教师在面对数字化转型时可能面临的挑战,他们可能更倾向于传统教学方式,数字化素养提升相对缓慢。本研究结论与金炯[7]关于高职教师信息化教学能力的研究结果相吻合,均指出年轻教师在信息化教学方面更具优势,而年长教师则更倾向于传统教学方式。

4. 不同属性职业院校教师的数字素养差异。针对省属与市属高等职业院校教师的数字素养水平进行了统计与比较分析。采集了省属学校248个样本与市属学校229个样本的数据。结果显示,在各个评估维度上,省属学校高职教师的数字素养数值普遍高于市属学校教师,省属与市属学校高职教师在数字素养方面在plt;0.01水平上存在差异极显著。

在数字化意识维度上,省属学校教师的平均值为4.28,市属学校教师的平均值为4.14,两者在plt;0.05水平上存在差异显著;在数字技术知识与技能和数字化应用维度上,省属与市属学校教师之间在plt;0.01水平上存在差异极显著,省属学校教师在数字技术知识与技能方面的平均得分为4.05,而市属学校教师的平均得分为3.83;在数字化应用方面,省属学校教师的平均得分为3.99,市属学校教师的平均得分则为3.74。然而,在数字社会责任与专业发展这两个维度上,尽管省属学校教师的数字素养水平依然高于市属学校教师,但两者之间的差异在统计学上并未达到显著水平。

综上所述,省属学校与市属学校高职教师在数字素养方面存在极显著的差异(plt;0.01)。深入剖析其原因,可能与省属学校在办学过程中为教师提供了更多接触信息技术前沿理论的机会以及更为优越的技术设备条件有关。这些因素在很大程度上影响了教师的数字素养水平。

5.不同职业院校发展类型下数字素养差异比较。本研究针对调查对象学校是否为国家、省“双高”校的高职教师数字素养进行了方差分析。结果显示,学校是否为国家级、省级“双高”校,在统计学上对教师数字素养的整体水平并未产生显著差异。但在“数字化应用”维度上,不同学校类别在plt;0.05水平上存在显著差异。

进一步观察高职教师在数字化素养各维度的平均值,国家“双高”校教师的数值普遍高于省“双高”校及其他类型学校的教师。国家“双高”校教师在“数字化意识”维度的平均值为4.29,“数字技术知识与技能”维度为4.15,“数字化应用”维度为4.14,“数字社会责任”维度为4.37,以及“专业发展”维度为4.25。这些数据显示出国家“双高”校教师在数字化素养的多个方面均表现出较高的水平。

从样本数量的分布来看,国家“双高”校、省“双高”校与其他学校的样本数比约为1∶2∶5,符合现在各级“双高”校的实际分布情况。尽管国家“双高”校和省“双高”校的样本数量相对较少,可能导致调查结果存在一定的误差,但总体而言,“双高”校在数字化建设方面已取得显著成效。这些学校的教师有更多机会接触数字化理论,且学校在建设过程中投入了大量资源用于软硬件的数字化平台建设,从而使其教师表现出更高水平的职业教育数字素养,起到了示范带头作用。这一研究结果与胡月[8]的研究结论相验证,即“双高”学校的信息素养表现明显高于非“双高”校的总体平均分,进一步表明教学质量与学科水平较高的高等院校更注重信息素养的提升。在此背景下,提高省“双高”校、非“双高”校高职教师的数字素养显得尤为迫切。国家级“双高”校在不断完善自身问题的同时,也应积极发挥其在教育领域的引领示范作用,推动整个教育体系的数字化进程。

6.不同高职教师校龄下数字素养差异比较。对不同校龄下的高职教师数字素养统计结果进行方差分析。结果显示,不同校龄的高职教师数字素养在plt;0.05水平上差异显著。

在数字化意识维度上,7~10年校龄组的数值最高,为4.29,但各组间在统计学上并未表现出显著差异。在数字技术知识与技能维度上,7~10年校龄组数值同样最高,为4.05,且该组与其他组在plt;0.05水平上存在显著差异。在数字化应用维度上,11~20年校龄组数值最高,为3.97,组间在plt;0.01水平上存在差异极显著。在数字化社会责任维度上,7~10年校龄组平均值最高,为4.46,但在方差统计上并未表现出显著差异。在专业发展维度上,11~20年校龄组数值最高,为4.18,同样在方差统计上未表现出显著差异。

综上所述,可以得出:1~3年gt;11~20年gt;4~6年=7~10年gt;21年(含),即刚入职1~3年的教师,尤其是新毕业的硕士、博士,在数字化应用方面表现出最高水平,这可能与现代高等教育的信息化水平较高有关。但1~3年校龄的教师在“数字技术知识与技能”“数字化应用”维度上平均值在本样本组中不突出,这可能与他们在教学中的灵活应用不够以及对职教的教学领悟不深有关。具有11~20年校龄的教师在数字化应用方面表现次之,这可能与他们投身职教多年,熟悉高职教育理念、职教属性,能够利用数字技术开展职业教育教学应用及设计有关。但入职21年以上的高职教师数字素养水平最低,这可能与他们的信息化水平较低以及数字素养学习培训跟进不够有关。

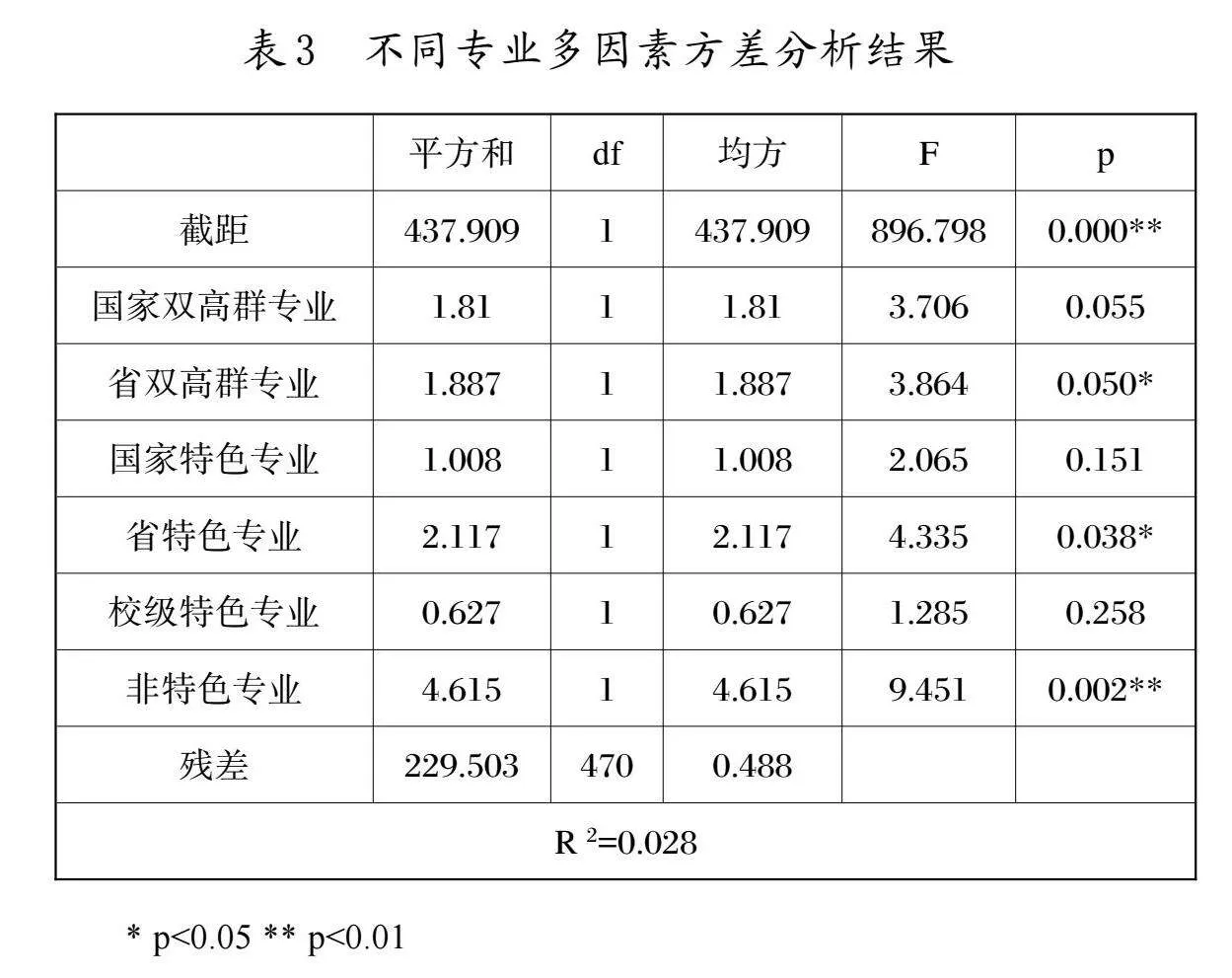

7. 不同高职教师专业背景的数字素养差异分析。对不同专业、不同专业群以及特色专业教师数字素养进行方差分析(如表3所示)。不同级别群内专业、特色专业在plt;0.01水平上表现为差异极显著。具体而言,在国家“双高”群专业教师数字素养与其他专业类型比较无差异,但省“双高”群专业与其他专业在plt;0.05水平上表现为差异显著。国家特色专业的教师数字素质与其他组间不存在差异;省特色专业的教师数字素养与其他专业层次,在plt;0.05水平上表现为差异显著;校级特色专业与其他专业不存在统计学上的差异;非特色专业与各层次专业间,在plt;0.01水平上存在差异极显著。

8.各组数据间相关性分析。针对高职教师数字素养的一级维度进行Pearson相关性分析旨在深入探讨这些维度之间的内在联系与相互影响。数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任以及专业发展这五个一级维度之间,均呈现出极显著的正相关,且该相关性在plt;0.01水平上达到统计学的极显著标准。这意味着每一个维度的发展与提升,都与其他维度的进步存在紧密的正向关联,即一个维度的增强会相应促进其他维度的提升。

三、研究结论与建议

(一)研究结论

调研结果显示,高职教师的数字素养整体处于中上水平。其中,数字化意识与数字社会责任的二级维度得分最高,表明教师们在这两个维度上持积极的态度。然而,数字技术知识与技能、数字化应用以及专业发展维度的得分相对较低,揭示了教师在实际教学工作中数字技术应用和与专业结合的能力不足。在性别方面,虽然整体数字素养水平无显著差异,但男性高职教师在数字化意识和技术知识方面的能力略高于女性,而女性在数字化应用、数字社会责任及专业发展方面的能力表现更佳。地区间高职教师的数字素养水平整体无显著差异,但中部地区的教师在数字技术、应用及专业发展上表现更突出。不同年龄段的高职教师在数字社会责任维度上存在显著差异,而在数字化应用和专业发展维度上的差异更为显著。具体而言,31~35岁年龄段的教师数字综合素养最高,而50岁以上的教师数字素养最低。省属与市属高职教师在数字素养方面存在显著差异,特别是在数字技术、应用维度上,省属学校教师的表现更为优秀。是否为国家级“双高”校对高职教师的数字素养无显著差异,但在数字化应用维度上,不同学校类型间存在差异。总体上,国家级“双高”校教师的整体数字素养高于其他类型学校。不同校龄的高职教师在数字素养上存在显著差异,特别是在数字技术知识与技能和数字化应用维度上,差异尤为显著。而在数字化意识、数字社会责任及专业发展维度上,各校龄段的教师差异不显著。多因素方差分析显示,高职教师在不同层次的专业发展上数字素养存在显著差异。

(二)建议

1.建立系统的数字化培训体系,筑牢数字素养基石。依据诺尔斯成人学习理论,成人学习者因其独特的生理心理特征和学习动机,形成了各异的学习风格、培训习惯及策略,表现出自主性、经验性、目的性和问题导向性[9]。鉴于此,高职院校教师的数字素养培训需紧密围绕其学习需求与特点,进行系统性设计与实施,以期全面提升教师的数字素养水平。一是精准对接教师发展需求,开展分层分类培训。通过问卷调查、访谈、技能测试等方式,精准了解教师在信息技术应用方面的水平、短板以及个人发展需求。基于调研结果,精准设定培训内容,确保培训内容与教师需求高度契合。针对不同层次的教师群体,设计差异化的培训课程。对于初学者,开展基础信息技术应用能力培训,如计算机基本操作、常用办公软件的高级功能等;对于有一定基础的教师,则侧重于专业软件应用、在线教学平台操作、多媒体课件制作等进阶课程;对于希望深入探索的教师,则提供数据分析、人工智能辅助教学、虚拟现实等前沿领域的培训。同时,针对不同学科特点,设计具有针对性的培训内容,确保培训的实效性。二是充分考虑培训形式灵活性,提升培训实效。鉴于教师工作时间和学习需求的差异性,数字素养培训应采取线上线下相结合的混合学习模式。线上课程打破时空限制,便于教师根据个人时间安排自主学习;线下课程则通过面授、工作坊、研讨会等形式,强化互动交流,深化学习成果。同时,利用网络平台提供丰富的学习资源、在线答疑、学习进度跟踪等功能,为教师提供全方位的学习支持。在培训过程中,应引入大量实际教学案例,通过案例分析、模拟教学、项目实践等方式,让教师在真实或模拟的教学环境中学习和应用新技术。这种以实践为导向的培训方式,不仅能够帮助教师快速掌握技能,还能激发他们的创新思维,将新技术更好地融入日常教学。

2.建立健全激励机制,激发教师提升数字素养的内动力。自我决定理论认为,个体是渴望发展成长的有机体,通过满足基本心理需求,实现能量激活[10],外部因素通过个体自我激励机制进而影响个体行为结果[11]。在数字化时代,教师的数字素养已成为推动教育创新与教学质量提升的关键因素。因此,构建一套全面且有效的激励机制,对于充分激发教师提升数字素养的内在动力至关重要。这既需要教师个人的积极投入与自我提升,也离不开管理者的支持与推动。一是明确激励机制的目标,确保激励机制与教师数字素养提升的目标紧密相连。激励机制的目标既要关注教师个人能力的提升,也要重视教师对教育教学的实际贡献。与教师共同制订个性化的数字素养提升计划,设立具体、可衡量且具有挑战性的目标,使教师能够明确自己的努力方向,以激发教师的内在潜能。二是建立公平、透明的评价机制。建立科学的评价体系,对教师的数字素养提升情况进行定期评估,并将评估结果作为奖励分配的重要依据,确保激励机制的实施过程公平、公正、公开。同时,注重评价结果的反馈与沟通,帮助教师了解自身的优点与不足,明确改进方向。三是设立专项基金、专项项目或专项奖励。结合教师的不同需求和偏好,设计包括物质奖励、精神激励、职业发展机会等在内的多样化激励方式。在重视激励引导作用的同时,合理运用负向激励的约束作用,对于在数字素养提升方面消极被动的老师,采取适当的措施进行督促和帮助。

3.丰富数字化资源,构建数字化教学场景。数字资源建设作为教育转型的基础性工作,高职院校需加快更新数字化教学基础设施,完善数字化教学环境,丰富智慧资源。高职院校应严格遵循数字校园建设的规范标准,确保基础设施的现代化、信息化和智能化,从而支撑教师高效、优质地完成教学任务。在此基础上,加强数字化教学资源建设,构建立体化、规范化、可视化的教学资源库,涵盖专业资源、课程资源、实验实训资源等,为师生提供多样化的学习选择与资源支持。一是专业资源是教育高质量发展的基石,为师生提供深厚的学科背景与知识支撑。课程资源则提供丰富的素材与工具,助力教师创新教学方法,提升教学效果。实验实训资源则通过模拟真实场景,提升学生的实践操作能力;而虚拟仿真资源则进一步拓展实验实训的可能性,为学生提供更为丰富的学习体验。二是加强在线教学平台建设,包括校本平台建设和参与公共平台建设。通过这些平台,教师可以设计在线课程、开展在线教学活动,创建并分享教学资源。同时,构建智慧教室、数字实验平台、智能学伴、虚拟仿真实训中心等实践环境,为学生提供更为丰富、多元的学习场景。而课程平台、学习空间等则提供个性化、智能化的学习支持,满足不同学生的学习需求。智能评价系统的引入则能够对学生的学习成果进行全面、客观的评价。为实现信息化教学资源的共建、共享与共用,高职院校应积极引进、自主研发与合作开发数字资源,促进不同层次院校之间的资源共享与交流。

4.创新数字化教学模式,提升人才培养质量。职业教育数字化转型的核心是推动教学模式创新,促进数字技术与教育教学深度融合。职业教育应紧密对接产业需求,在企业数字化转型背景下,职业教育及时调整课程设置、教学方法,确保培养的人才具备足够的数字素养,以应对产业升级和技术变革的挑战。以“学”为中心,加快构建助学、助教、助研、助力合作交流的数字赋能人才培养新格局。利用数字化技术优化教学流程,设计个性化教学方案,创设混合学习环境,优化学习活动设计,并实现数字化“教”“管”“评”一体化,通过“产教融合”“科教融汇”协同育人新机制,培养与时俱进的高数字素质与创新能力的时代新人。

随着数字化技术的不断发展,教育数字化转型提速升级,教学模式正由规模化向个性化、由教师主导向学生自主学习转变。教学行为已突破教室的限制,向虚实融合、内外融通的新型教学模式拓展。为此,一是应致力于构建和完善混合式教学全周期体系,包括学习数据跟踪系统、教育资源个体化精准推送机制、综合学习评价体系以及过程性数据平台的开发,力求实现数字技术与传统教育的深度融合,提升教学过程的体验性、启发性和创造性。二是遵循学生成长的个性化需求,探索建立弹性学习机制,通过数据驱动的学习方式创新,实现因材施教的教育理念,在数字化时代赋予其新的内涵与定位。评价体系也应实现从结果到过程的全面转变,实现评价主体的多元化、评价工具的智能化、评价方式的多样化以及评价功能的实效化,确保评价的公正有效,并遵循真实性、通用性、自动性、形成性和安全性原则。

[参考文献]

[1]朱世方,李虹.职业教育数字化研究的现状、热点及发展趋势——基于2013年~2023年文献统计分析[J].教育进展,2023,13(9):6845-6853.

[2]吴岩.深入实施教育数字化战略行动 以教育数字化支撑引领中国教育现代化[J].中国高等教育,2023(2):5-10.

[3]韩锡斌,杨成明,周潜.职业教育数字化转型:现状、问题与对策[J].中国教育信息化,2022,28(11):3-11.

[4]易烨,薛锋.“数字经济”背景下高职院校教师数字素养提升研究——基于浙江省335名专任教师的实证分析[J].中国职业技术教育,2022(5):55-61.

[5]蒋淼,历晶.数字素养标准下高校教师核心能力现状调查与提升路径[J].长春师范大学学报,2024,43(4):127-132.

[6]宋宾,刘爽.教育数字化背景下高校体育教师数字素养提升路径研究——基于河南省509名体育教师数字素养调查的实证分析[J].安阳师范学院学报,2024,26(2):118-123.

[7]金炯.教育信息化背景下高职教师信息化教学能力调查研究[J].绍兴文理学院学报(自然科学),2021,41(8):95-101.

[8]胡月.“双高计划”背景下高职教师信息素养提升策略研究[D/OL].南充:西华师范大学,2023[2023-04-01].https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=sZ39k5Pv5zvgmqXYun2.

[9]Knowles M.S.The Modern Practice of Adult Education:From Pedagogy to Andragogy[M].New York:Cambridge University Press,1980:40-55.

[10]Ryan R. M.,Deci E. L. From Ego Depletion to Vitality: Theory and Findings Concerning the Facilitation of Energy Available to the Self[J].Social and Personality Psychology Compass,2008,2(2):702-717.

[11]Deci E L,Olafsen A H,Ryan R M.Self-Determination Theory in Work Organizations:The State of a Science[J].Annu.Rev.Organ.Psychol.Organ.Behav,2017(4):19-43.