反思已有认知 提升解释能力

摘 要:历史解释是历史学科诸素养中对历史思维和表达能力的要求,2024年湖北高考历史一道关于藩镇的选择题重点考查了历史解释。考生在解题时,不仅要置身历史语境知晓藩镇幕僚话语中透露的表层信息,还需审视整段文本以突破已有认知的局限,进而形成对历史事件更为全面客观的认识。该题的命制理念对于教学同样具有启发性,教师可在课堂教学与试题练习时重点讲授一些案例,帮助学生反思已有认知,从而提升思维与解释能力。

关键词:历史解释 已有认知 藩镇

2024年湖北高考历史选择第3题涉及中央与地方藩镇的复杂关系,彰显对国家治理的重视,映衬出核心价值的引领作用。同时,该题以素养为导向,要求学生深入分析题干及选项,以突破已有的认知局限。笔者就该题对学科素养的考查特点、方式予以探讨,并阐发其之于教学的启发,冀以实现“以考促教、以考促学”的目的。原题如下:

(2024·湖北高考·3)唐朝后期,一位河朔藩镇幕僚述及本镇节度使更替时称,朝廷要么立刻任命亲王遥领节度使一职,要么搁置数月,之后才正式任命本镇推举的节度使。而具体的任命,通常由宦官传达。这说明此时( )

A.藩镇的独立性受限 B.官员任免程序规范

C.外重内轻局面出现 D.宦官权力有所扩大

一、考查多项素养,侧重历史解释

在纸笔考试中,设置问题情境是判断试题考查核心素养的显著标准。[1]该题引用唐后期一位河朔幕僚之语,叙述了唐朝中央在藩镇节度使职位更替中的程序安排,以见微知著的方式营造出陌生、真实的问题情境。

题干乃是被改造后的“史料”,源自《唐太师南阳王罗公神道碑记》,题干两句原文分别为:“伏准国朝故事,我府凡有更替,即除亲王遥统节度使,或逾数月而后,方降恩命。”“天子令二内臣掌旌节恩诰,相次而至”,[2]题干文意与史源基本一致。

既然题干仍属史料,那么该题的解答离不开对这段史料具体信息的提取、解读,但学生不必对史料本身的真伪、价值进行判断,更不需运用其他类型史料对探究的问题做出合理论述。可见史料实证素养非本题的重点考查对象。时空观念素养强调在特定的时空下理解史事,本题亦须明悉唐朝后期政局的基本特征,方能对幕僚的言语作进一步解读。但学生不用去提炼藩镇在特定时空下的发展特征、建立不同时空下藩镇与其他历史事物之间联系等等。要之,这两种素养在题中均有体现,但参照《普通高中历史课程标准》(以下简称《课标》),考查程度仅达到学业质量水平1、2。[3]

本题侧重考查的学科素养其实是历史解释。历史解释素养可划分为由低到高的五个层次,分别是现象性解释、内涵性解释、本质性解释、联系性解释、规律性解释。[4]在此基础上的选择题也基本形成这五种类型。

笔者认为该题属于联系性解释类XP+NdQl/6r4Y8wTmP/IkCA==选择题。其定义为:“题干当中起码要涉及两个历史主体,并且从材料、设问到备选项都与至少两个主体相关。可以以其中一个历史主体作为联系与参照,对另一个主体的内涵、性质作出更加深入的认识;也可以将两者作为平等的关系进行比较,升华到对两个主体所处时代特征的认识。”[5]再看试题本身,题干材料中明显涉及到朝廷、藩镇节度使、宦官三个历史主体,设问亦不限于某一主体,备选项A、C、D与藩镇、朝廷、宦官相关。次者,藩镇与朝廷之间构成互为参照的关系,宦官也在朝廷任命节度使的程序上发挥作用。复次,通过三者之间在节帅任命问题上的相互联系,可以对这一时期的政局得出整体性认识。

总之,该题综合考查多种素养,而以历史解释的考查为核心。《课标》指出“历史解释是诸素养中对历史思维和表达能力的要求”,[6]那么本题的考查是如何体现的?呈现出怎样的特点?以下结合试题内容予以说明。

二、秉持开放态度,反思已有认知

本题所涉及到藩镇的知识背景,《纲要(上)》第六课《从隋唐盛世到五代十国》中有简要介绍。一是正文中写道:“安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇。藩镇管辖地区,大者十余州,小者三四州,有些藩镇独立性很强,形成藩镇割据局面,这种局面在唐朝后期持续100多年,严重削弱了唐朝的统治力量。”[7]二是“历史纵横”栏目中《新唐书·兵志》介绍了藩镇割据的基本特征:节度使职位内部承袭、兵骄将悍,号令自出、土地,民赋亦非天子所有……。[8]

基于必备知识的掌握,学生在阅读题目时会回忆起藩镇割据削弱了唐朝统治这一已有认知,去年广东高考的一题便是对这一认知的印证。

(2023·广东高考·4)唐中后期,朝廷鼓励士人到地方任职,藩镇有辟召幕僚之风。一度出现“游宦之士,至以朝廷为闲地,谓幕府为要津”的现象,这( )

A.强化了外重内轻的局面

B.缓和了朋党之争

C.破坏了科举考试的公平

D.加剧了阶级矛盾

唐中后期,藩镇大量招揽人才,势必增强其实力,不难推断出这会加重外重内轻的格局。但今年湖北此题的真实考查意图恰恰相反,以一不具姓名的河朔幕僚为切入点。由于此人身份和所处时代特殊,故其一番陈述,更具时代感与现场感,隐含了复杂的历史信息。张汉林指出基于理解的历史思维能力的具体表现之一是“从历史文本的语境、结构、词句、修辞等方面,理解作者的本意,以及作者无意展现而文本不自觉所表现出的含义。”[9]言外之意可分成两层含义进行解构,第一层是理解“作者”幕僚强调的含义,即“所有历史叙述在本质上都是对历史的解释,即便是对基本事实的陈述也包含了陈述者的主观认识。”[10]

河朔藩镇属于唐朝中后期独立性很强的割据性藩镇,教材对此无明确说明。学生不知此背景亦无妨,可凭借此人之藩镇幕僚身份地位,也可大致判断其立场与唐朝中央形成对立。幕僚所陈述朝廷在节度使更替上无论是先使亲王遥领,还是搁置数月,但最终仍不得不承认藩镇节帅内部自相承袭之权。这种现象被称之为“河朔故事”,“其核心便是节度使之位的私相授受,朝廷被迫扮演事后追认、承认其合法地位的‘橡皮图章’角色。”[11]因此,幕僚所言的主观目的是在夸耀藩镇从朝廷所获得的特殊地位,并已形成了一种政治惯例。循此思路并结合所学,对备选项进行判断,节度使职位更替已经非朝廷所能控制,与正常情况下中央任命地方官截然相反,已可排除B。选项C之外重内轻一语有所体现,但此局面在唐玄宗统治后期已经产生,仍不可选。若改为“外重内轻持续”,方大体无误。

第二层是发掘出题干文本自身所折射出的关于唐朝后期政局的复杂政治态势。安史之乱后,唐朝对部分地方藩镇“顾力不能制,则耻含垢,因而抚之,谓之姑息之政”,“但对唐廷而言,无疑是对其权威的公开挑战,也是安史乱后双方战争不已的关键所在。”[12]幕僚本意在证明藩镇地位与恩宠非比寻常,却也恰恰反衬出地方藩镇即使跋扈割据,但在使职的任命程序上不敢自擅,仍需借助中央的任命仪式以赋予统治合法性。藩镇的割据有其限度,亦即独立性受限,选项A符合。

此外,题干最后一句“具体的任命,通常由宦官传达”,也可提供佐证。宦官此时受任于皇权,传达诏令,是完成节度使任命程序的最后一步,证实藩镇受中央节制的一面。至于选项D已偏离主旨,宦官权力扩大的表现是掌握禁军、废立皇帝。

总之,题干整体表露出了两层内涵。考生解题时,不仅要置身历史语境,读懂幕僚的政治倾向。更重要的是,还需“冷眼旁观”整段文本后辩证分析。在分析过程中,可能与自己原有的历史认知发生龃龉,但这不应该成为理解新材料的障碍。已有认知是有局限且不全面的历史理解,但并非错误的理解,它是进一步理解的门槛,关键在于考生应有“反省意识”。[13]这提醒学生对新材料、新情境要秉持开放态度,勇于修正、扩展已有认知,这样方能突破思维局限,准确地理解割据性藩镇对皇权还有一定依赖性的特点。

三、主以课堂教学,辅之试题练习

根据上述分析,能否在新材料、新情境下反思已有认知,或者说能否运用发散、辩证思维思考问题,与学生历史解释能力的高低直接相关。若要提升该思维能力,主以课堂教学,辅之试题演练,两者相辅相成,密不可分。

(一)教学示例

案例1:在讲述汉代郡国并行制度时,教师习惯性介绍刘邦因“惩亡秦孤立之弊”而大肆分封同姓诸侯,结果酿成了诸侯王尾大不掉之势。应提醒学生的是,秦统一后推行郡县制,手段过于生硬,遭到支持分封制的关东六国贵族旧势力的抵制,后者掀起了反秦起义。刘邦若想避免亡秦教训,不得不适应东方习俗行分封,因此汉初分封在一定程度上维持了社会秩序的稳定。[14]

案例2:对北魏孝文帝改革的积极意义,初高中教材均不惜笔墨予以描绘。但孝文帝改革也间接造成六镇鲜卑军人地位下降,后者最终掀起六镇起义,北魏覆灭未尝不与此有关。笔者以为,应当就这部分史实向学生予以展示,让学生了解孝文帝改革的另外一面,扩充认知水平,从而有助于更深刻地领悟十六国北朝民族交融的曲折与复杂。

(二)试题举隅

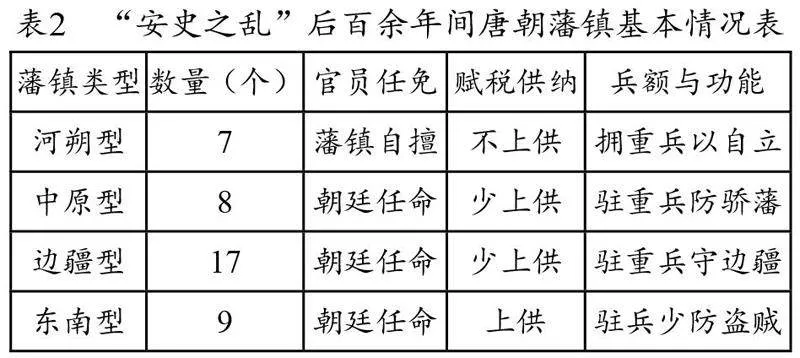

试题1:(2018·全国高考I卷·25)据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

此题为不少专家所讨论,恰好也与藩镇问题有关。考生阅读表格时应注意,割据性藩镇仅是部分。其余藩镇官吏仍由朝廷任命,或多或少上缴赋税,承担震慑隐患之责。从而反省藩镇格局削弱唐朝中央力量的原有认知,接着运用逻辑思维,推论出藩镇之间的相互制衡也间接维持了唐朝的存续。

试题2:(2024·广东高考·7)1884年,中法《简明新约》规定,此约缮中法文各两分,各执一分为据,应按照公法通判,以法文为正。1885年续谈正式约章时,以法文文本为准的条款被慈禧太后“勾掉”,1885年签订的《越南条款》以法文为正不再出现。这表明清政府( )

A.意图抵御西方强权 B.拒绝融入国际公法

C.有效遏制边疆危机 D.固守天朝上国观念

慈禧作为近代史上举足轻重的人物,其在近代中国反抗外敌入侵中屡屡做出妥协求和决策,呈现出对外卑躬屈膝的形象。而此题要求学生不能停留于过往某一阶段的脸谱化认知,须据材料看到慈禧在垂帘听政前期抵制西方强权,维护清廷尊严的一面。

综上,在日常的学与练中,对易形成固化认知的人物或事件,教师可着重讲解,引导学生从多角度深入。如此,对涵育学生历史解释素养应有所裨益,也才能发挥高考之于教学引导作用。

【注释】

[1][4][5] 黄牧航、朱命有:《中学历史核心素养命题的原理和方法》,北京:北京师范大学出版社,2023年,第5、338、339页。

[2] 陈尚君辑校:《全唐文补编》,北京:中华书局,2005,第1100-1101页。

[3][6][10][15]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准》(2017年版2020年修订),北京:人民教育出版社,2020年,第43、4、5、44页。

[7][8] 中华人民共和国教育部:《普通高中教科书·历史·必修中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2019年,第38页。

[9][13] 张汉林:《历史思维能力研究》,北京:北京师范大学出版社,2023年,第77、80页。

[11][12] 仇鹿鸣:《长安与河北之间:中晚唐的政治与文化》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第189、215、265页。

[14] 李凯:《历史学科素养与教法研究》,北京:中国社会科学出版社,2023年,第50页。