适切与共情:以乡土史料弘扬家国情怀

摘 要:中学历史教学中可以乡土史料为抓手弘扬家国情怀,形成素养的融通。在实施中需注意史料的恰当选取和优化整合,避免碎片化的呈现。可以人物为切入点创设情境、以真实史料为媒介史料实证、以探究性活动为契机思辨生成。培育家国情怀时需以教学立意统摄,在层层铺陈中德性浸润,生成由内而外的价值共识。《辛亥革命》一课的实践,力图给学生呈现以家乡为具象点、时代为潮流线、国家为全景面的立体画卷,促进素养落地生花。

关键词:乡土史料 家国情怀 适当 辛亥革命

史料实证是历史学科核心素养得以达成的基本途径、技能与方法;家国情怀体现了诸素养的价值目标,是历史教育的真正归宿。[1]乡土史料是最贴近学生生活,也最易引发学生兴趣和共情的史料。对乡土史料适当地开发有助于培养学生对家乡的深厚感情,形成对史实具象性的内化;也能以家乡为切入点,带入历史的时代潮流中,体味全国上下的风云变幻,形成对历史较为立体而深入的认知。笔者对八年级上册第9课《辛亥革命》的课堂实践,是将乡土史料融入教学以培养学生家国情怀的尝试和思考。

一、适切:从什么角度运用史料

在中学历史教学中,只有眼中有人,心中有物,才能对过往怀有温情与敬意,以神入之姿感受历史的脉动,领悟时代洪流下人物的行思,理解历史进程的推动。结合课程内容寻找一个学生熟悉而合适的家乡人物贯穿课堂内外,能拉进空间距离,提升学生的学习兴趣,是以小家见大国的重要抓手。

(一)寻找恰当人物,创设生动情境

在前往图书馆翻阅地方志的过程中,笔者着重查看了以南通名人生卒年排序的《南通简志》,找到了烈士沙淦。他“是辛亥革命、二次革命的参与者,抗袁英雄”,[2]其经历与本课内容高度重合,也与课标要求“了解武昌起义和中华民国成立的史实,认识辛亥革命的意义”吻合。[3]南通狼山上有沙淦纪念碑,洋洋洒洒六百多字记叙了烈士生平。经过与课标内容的比对、提取后,笔者给同学们呈现了如下文字:

沙淦,南通县人,1885年生……时孙中山先生在日组同盟会,……他毅然加入……1911年春回国,辛亥武昌起义,在汉阳参加救护工作……二次革命兴,他积极参加讨袁活动……于1913年被害……时年28岁。

寻找到合适的人物,并不能仅在课堂导入环节或其他环节碎片式代入,这样难免有刻意的节外生枝之感。在创设人物情境时需一以贯之,将人物的经历与教材同频共震。在导入中,笔者呈现了沙淦烈士纪念碑,介绍了烈士的生平。令人欣喜的是,部分同学登上狼山时关注到了烈士其人,其他不了解的同学也被调动起来,希望与这样一位辛亥革命的参与者、见证者共行,重温那段激荡澎湃的岁月。

本课的第一部分“革命志士的奋斗”并不是重点内容,笔者就从小切口渗透,引导学生发现,刘道一、徐锡麟、秋瑾和烈士沙淦一样,都年仅二三十岁。激发学生感悟,志士们在青年时代就以国家兴亡为己任,视死如归,引发情感的共鸣。

武昌起义是本课需重点突破的部分,虽然烈士参与其中救护,但却无详细的史料加以佐证。本着一分史料说一分话的原则,就放弃这部分的情境吗?这样会如电影进入高潮部分就被打断一样,索然无味。其实,也可以从侧面寻找史料开展探究,因为沙淦作为革命者,一定对时局比较敏感。于是笔者以当时影响深远的《申报》为切入口,引导学生从报刊中了解武昌起义,依据史料加以复述和解释。不完善的地方则借教师之口,通过地图更详细地了解武汉三镇的光复。

(二)搜寻大儒正史,小家大国互证

武昌首义后,各地革命势力纷纷响应,统称辛亥革命。当时南通的局势又如何呢?由于距今已有一段时间,一些史料或口述在长期流传中会有不确定的因素,如何才能寻找到真实可信的史料呢?

笔者搜寻到了南通文化名人费范九的《南通光复记》。[4]费范九先生作为上海商务印书馆的编辑,与张謇等人交往甚密,章开沅先生来南通研究张謇时就曾对费老进行口述访谈,纠正了一些偏误。这样文化大儒的记叙应该是比较可信的,他的《南通光复记》一文也被收录入《辛亥革命江苏地区史料》的集册中,笔者从中提炼了如下文字:

南通时称通州……仅隔一个月,到九月十八日(11月8日),便举起义旗,宣告独立。……革命军五人乘广艇登陆……沿途商店居户都在门口悬挂白旗,并写“光复大汉”、“还我河山”等标语张贴通衢。地方秩序如常,毫无惊扰。

——费范九《南通光复记》

南通的光复如此迅速却毫无惊扰,能否与全国其他地方相印证?为什么会出现这样的情况呢?笔者查阅杨天石《辛亥革命何以胜利迅速代价很小》[5],从中可以看到长沙、西安、南昌、太原、昆明、上海、贵阳、杭州等省会大城市的起义或独立更为迅速,进展顺利,没有战斗或严重的战斗,杨天石分析认为有五大原因。但史学研究如何与乡土史料相结合,培养学生的思辨能力呢?笔者仍旧依循情境,在《南通光复记》和《申报》中进行摘录,并搜寻独立各省的都督身份,制作成表1。

南通沿江一带……地方人士发起筑楗保坍运动,……请拨官款补助,不许……认为官所不恤人民疾苦。

近城各学校学生,平时看报纸杂志,受新说鼓吹启发……思想已波动。

——费范九《南通光复记》

凡有藏匿官员或伤害外人,……均须枭首;……或保护汉口外国租界及外国教堂……均有酬赏。

——《申报》革命党人大旨

对史料加以简化和提炼能便于学生的阅读和分析,在对关键词的引导后,学生基本能从:清政府腐败失民心;人们接受新说启发,思想受波动;团结了可团结的人士,壮大革命力量;争取列强中立,减少了阻力等角度进行思考,提升了深度学习的效果。在以南通为例的乡土情境中,学生感受到了全国时代大势,在对乡土史料的抽丝剥茧下,形成了小家大国的互动生成,培养了学生史料实证的素养。

二、共情:如何培育共同价值观

(一)着眼立意,贯穿课堂内外

教学立意是中学历史教学的灵魂,史学的生命力和张力就是能给予人感化,形成现实与往昔的精神对话。[6]这也与家国情怀能体现诸素养的价值目标,是历史教育的真正归宿有异曲同工之妙。教师在教学设计时需身处高位通盘考量,才能为学生留下真正的德性滋养。当然,一个好的立意不能仅着眼于本课的枝枝节节,需要给予学生更宏大的视野,体味时代的脉动。对大单元、大概念的思考则能避免割裂感,在教学上整体优化,给予学生层次递进的深度认识。

“民族振兴”是烙印入这个时代先进中国人血脉的时代强音,也是孙中山先生被称为“国父”,一直被铭记的现实意义。孙中山先生提出了“三民主义”的目标,并主张用武装革命的手段实现它,成为了人们的广泛共识。正是在辛亥精神的影响下,历史迎来了崭新的篇章,新民主主义革命如火如荼迈向远方,100多年来,一代又一代的中国人坚持为实现这些目标而不懈奋斗,在继承发展中为民族振兴事业贡献自己的力量。这样的信念也是学生们需要体会、传承的精神财富,应在本课中贯穿全局,重点着墨渲染。

(二)书乡互通,体味志士精神

“民族振兴”的理念在课堂中如无情绪地层层推动,则有刻意拔高之嫌,这样的立意渗透应该是在课堂的方方面面的。笔者在课堂开始就询问学生是否了解书本中四名志士的故事?其中一位同学说到了秋瑾“秋风秋雨愁煞人”的名句,讲述了其被捕后坚决不吐露半字,视死如归的英雄气概。同时,笔者趁热打铁,出示了黄花岗七十二烈士方声洞的绝命书——《禀父书》,并辅之以音频渲染。方声洞《禀父书》议论充分,更方便学生体会志士们的家国大义,由此进行节选:

儿今日竭力驱满,尽国家之责任者,亦即所谓保卫身家也。他日革命成功,我家之人皆为中华新国民,而子孙万世亦可以长保无虞,则儿虽死亦瞑目於地下矣。

——方声洞《禀父书》

通过对志士们故事的讲述、绝命书的听诵、沙淦等人的年岁比较,学生情绪逐渐高涨,深刻体会到革命志士以国家兴亡为己任,英勇无畏的担当和情怀;见贤思齐,他们开始思考自己应该如何为国家复兴而努力。

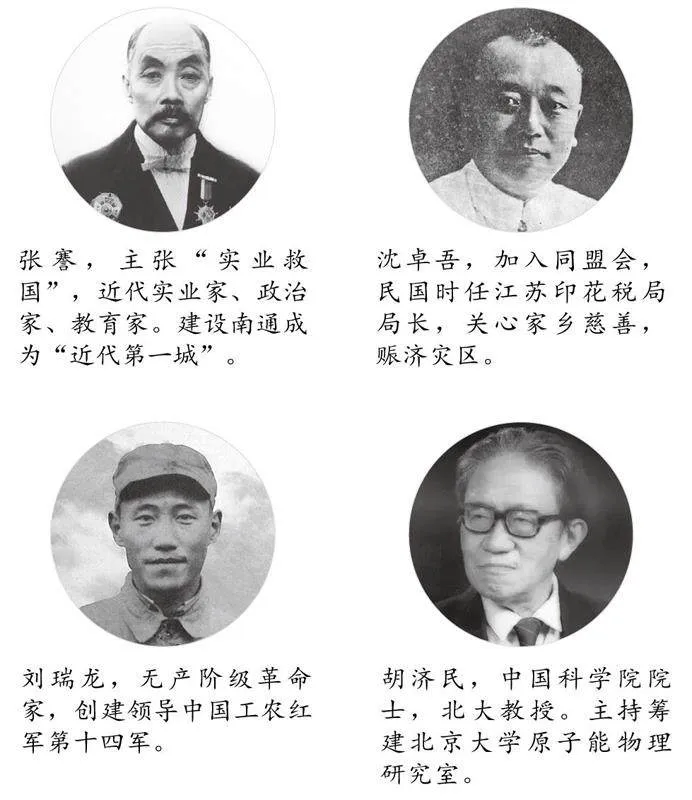

(三)时代延展,感悟精英情怀

价值观的认同是需要不断重复和深化的,孙中山先生“振兴中华”的理想信念鼓舞了一代代不同主张、不同身份的人,家乡的建设者们也不断为家乡的繁荣发展作出贡献,将南通缔造成为“中国近代第一城”。于是,笔者选介了多名不同时代、不同派别的家乡开拓者,帮助学生培根铸魂。

一代人有一代人的理想情怀和使命担当,这样的家国守卫者们不胜枚举。饮水思源,只有将信念不断传承,才能培养出为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平的人才。当然,价值观如果是教师灌输的,学生能接受多少是打疑问号的,只有通过小组的交流、思维的碰撞才能成为学生真正由心而感的共识。在回答如何成为国家振兴的建设者和接班人的问题时,有同学说到要坚定为社会奉献的信念,有同学提到要勤学善思,还有同学说到得勇于实践,不断创新等,语言虽质朴却能反馈出学生家国情怀的真正内化,也能为今后的行动落实打下根基。

综上而言,在以乡土史料为媒介弘扬家国情怀的课堂实践中,需注意对乡土史料的恰当选取和呈现,以史料为桥梁通过层层铺设生成共同的价值观念。在史料的选取和呈现的过程中需注意目标性、贴近性、真实性、思辨性,形成学生所能接受并沉浸其中有历史感的资源集。在培育家国情怀的价值取向时,需注意从上位立意出发,在教学环节中不断递进,以多样的途径形成德性的浸润,生成学生由内而外的普遍共识。当然,乡土史料的运用还任重道远,如何通过方法指导使学生自主寻找符合课堂要求的“菜单”,以馆校合作、口述探究、项目化学习等形式生成学生精神的“满汉全席”等,仍需我们不断探索和挖掘,这也是校本与书本相结合,推动学生素养落地生花的前进方向。

【注释】

[1]徐蓝:《普通高中课程标准教师指导 历史2017版》,上海:上海教育出版社,2020年,第44页。

[2]南通市地方志编纂委员会办公室编:《南通简志》,南京:江苏人民出版社,2019年,续表。

[3]中华人民共和国教育部制定:《义务教育课程标准(2011年版)》,北京:北京师范大学出版社,2012年,第19页。

[4]扬州师范学院历史系编:《辛亥革命江苏地区史料》,南京:江苏人民出版社,1961年,第217—219页。

[5]杨天石:《辛亥革命何以胜利迅速代价很小》,《中国文化》2011年第34期,第88—98页

[6]李惠军:《灵魂的追问(1)——历史教师的视界、心界与历史教学的境界》,《历史教学(上半月)》2015年第3期,第14页。