小学语文教学中“想象”要素的教学探究

摘 要:为了攻克在“读进来再想开去”中,使学生获得新鲜多样的审美体验这一教学的重难点,教师需要带领学生在阅读体验中,读出自己的思考,联系自己的经历。“读进来再想开去”的基础是想象语言文字的画面,其引申是触发生活经验,体会想象之美;其归宿是通过复活学生的文学想象力,尝试创意化表达。基于此,教师可以从“想象语言文字的画面、触发生活经验、创意化表达”三个角度进行“读进来再想开去”教学策略的实施。从语言文字的阅读和感受中,让学生的想象、联想真正发生,帮助其获得新鲜多样的审美体验。

关键词:小学语文 想象和联想 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.18.029

“阅读能从所读内容想开去”是统编版教材六年级上册第一单元的阅读要素,它是中年段“体会想象的神奇之处”阅读要素的延展,在不断的阅读积累中,最后落实于高年段“习作时发挥想象”的表达。

教师在教学中引导学生想象画面,走进文本,但是不少教师发现在“想象类”文学作品的教学中,很难让学生从“读进来”的文学作品中再“想开去”,或者是本单元一结束,“想开去”的学习方法就戛然而止了。为此,教学时需要理解“读进来再想开去”的本质,再学习、迁移其方法。

一、厘清层次:紧扣“读进来再想开去”的教学本质

引发“读进来再想开去”障碍的是教师仅扣住“想象”这个阅读要素,从“想象”词语的独立角度去思索教学的策略,没有认清“读进来再想开去”的教学本质。教师在阅读教学时,应该让学生充分地走进文学作品中,学会倾听、表达与思考,在一次次想象联想中,置身现场,触发情感共鸣。在“品味语言、欣赏形象、积累情感体验”中,提升思维创造能力、获得新鲜多样的审美体验。

(一)“读进来再想开去”的基础:文本语言的透析

“读进来再想开去”的基础是先“读进来”,读懂文本的语言,才能展开丰富的想象。统编教材六上第一单元以“触摸自然”为人文主题,抓住了“阅读时能从所读的内容想开去”这一语文要素安排了阅读和表达的内容。

如老舍《草原》中的语言精湛独特,不仅有“勾勒”“渲染”这样的美学词汇,更有近处的羊群、远处的天空这样建筑透视的学问,也有“翠色欲流”“蒙汉情深”这样的别致辞藻。透析文本的内容,我们不难发现老舍拥有的人文底蕴,但是学生难以从语言中看出,其实作者此行草原的目的是“促进民族团结”。同样,在宗璞的《丁香结》中,我们透过丁香和微雨的意境,想象了丁香花的万般姿态和妩媚动人,我们透过语言文字感受到了丁香花与众不同,也仿佛嗅到了淡淡的清香,那为什么花和“愁”紧密相连呢?其实,深入作者的背景和“丁香结”的寓意,才能明白其中的“托物言志”。学生透过语言之美体会想象之美,加深对文本内容的理解,透析文本语言,读懂作者的言有尽而意无穷。

(二)“读进来再想开去”的归宗:画面语言的延展

“读进来再想开去”,在理解文本内容的基础上进行“想象画面”的延展。从低年段的通过想象“获得初步的情感体验”“想象画面”“从课文联想到生活”;到中年段的“感受童话丰富的想象”“感受想象的神奇之处”“富有想象力地复述故事”“感受自然之美”和“鲜明的人物形象”;再到高年段的“从所读内容想开去”、通过想象去“体会艺术之美”。“画面语言的延展”,是对语言文字建构后的迁移,我们在想象中,感受画面的内涵,体悟作者的感情,联系我们的阅读和生活体验,联想到身边的人和事,又或者是想到作者其他的类似作品、想起自己同样有过如此的心境等,并在此基础上,尝试创意化地表达。梳理教材中“想象”的阅读要素,我们不难发现围绕“想象”这个核心概念,通过各个单元的阅读训练和语言实践活动,学习目标层层进阶,学生的核心素养也逐渐养成。

课后习题为落实表达要素提供了脚手架,如:“想象草原迷人的景色,读出自己的感受”,“你从课文哪些地方体会到了‘蒙汉情深’,生活中你也有过与人惜别的经历吧,和同学交流。”这里编者不仅停留在了文本的想象,还积极唤醒学生回忆经历,培养言语表达的能力。再如《丁香结》的课后习题中:“丁香结引发作者对人生怎样的思考?结合生活实际,谈谈你的理解。”这里的设计意图在于让学生从作者的思考中,探寻自己内心的“出口”,回归到文本揭示的哲理“人生中的问题也是解不完的,不然,岂不太平淡无味了吗?”读完后,知晓作者所写的“丁香结”的言外之意,读者的情感也开始蔓延,打开话匣,不止于想象,而是开始生动表达了。再如,《花之歌》的阅读提示:“找出课文中想象奇特的地方,与同学交流。”在实际教学中,学生通过快速阅读课文,圈画想象奇特的词句,批注自己觉得奇特在哪里。学生的回答精彩纷呈,生活和阅读经历的不同,使得学生的想象也是无限的,有学生说:“当‘我’微睡时,千万颗亮晶晶的眼睛对我察看,这里的想象奇特在,仿佛花儿睡着时,被浩瀚的星河包围,星空就是花儿的家。”还有学生说:“花儿们饮朝露、听虫鸣,自由自在,畅想大自然的无限乐趣,乐观从容。”基于课后习题和阅读提示的脚手架,教师可以引导学生捕捉到诸多想象的密码,延展画面语言,让学生进行生动、创意化地表达。

二、聚焦表达:寻觅“读进来再想开去”的教学路径

明晰了“读进来再想开去”的教学本质是通过深入透析文本内涵,在阅读、积累中进行画面语言的延展,尝试进行创意化表达。教师可以围绕“创意化表达”这个关键点,进行教学活动主线的推进。通过透析文本的语言理解课文的内容,延展画面的意韵,身临文学作品的现场,提升学生的积累和运用的能力,从而获得新鲜多样的审美体验,阅读经验层层丰富,语言表达渐渐生成,核心素养逐渐养成。

(一)文本语言的透析:由此及彼,还原画面

学生只有想象自己置身于实际画面中时,才能感同身受,触摸作者笔下优美的语言文字。

1.解语言障碍,多方位还原画面

“解语言障碍”就是在想象画面之前先理解课文中难理解、体会的词句。在阅读老舍的游记散文《草原》一文时,一边读、一边想象、一边入境。读到:“羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。”学生仿佛看见了远处的羊群像一副白绿交织的翡翠,近处的羊群,又像是流动着的斑点,或许有学生还会想起“天苍苍,野茫茫,风吹草低现牛羊”“离离原上草,一岁一枯荣”,光“草”这个意象就能够引发学生的丰富想象。再如:“这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。”作者融情于景,读者仿佛与作者在对话,消除了距离的隔阂,如果说作者想吟诗,那么作为读者,此时此刻,身临草原,一定要打开照相机的广角镜头,选取最佳拍摄地点,拍几张照片,并编辑好一段优美的文案发送至朋友圈,让大家能够亲临现场,与观者携手共赏。在教学时,我们可以通过理解课文内容,多角度展开想象,引导学生从所读内容进行想象,还原草原画面、联系“与人惜别”的经历,去感受美好的草原风光,理解“蒙汉情深”“不忍话别”。

2.联结画面情境,想象诗人心境

“想象类”诗歌的教学不仅要学会想象诗歌的画面,还要学会在同一主题的不同情感基调中,品悟景语和情语的奥秘。教学古诗时,将孟浩然的《宿建德江》和辛弃疾的《西江月· 夜行黄沙道中》进行比较赏析。如何通过还原画面,体会作者不同的心情。学生从描绘的画面、独特的意境、创作的背景、课文的插图等想开去,显然感受到两首诗的情感基调不同,让学生也能通过比较,感受不同的画风,一个是游子思乡的愁绪,一个是丰收的喜悦以及柳暗花明般的喜悦。在教学中引导学生结合多媒体的方式,适时插入图片、视频资料,通过比较画面,让学生一边还原课文的画面,一边想象置身现场,读进来再想开去。

(二)画面意韵的延展:联系生活,引发共鸣

“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情”。将文学作品与现实生活结合,将自己在生活中的情感与作品所展现出来的情感进行沟通,这就极易产生共鸣。如读朱熹的《观书有感》“问渠哪得清许,为有源头活水来”时,如果能联系学生实际,指出只有不断学习,不断创新,才会进入新境界,学生就会产生共鸣。

1.链接生活经验,联想景物的情语

想象需要生活经验的加持,生活经历在阅读中焕发生机,触发回忆,引起师生的共鸣和思考。宗璞笔下的《丁香结》也是读来飘逸又引人深思。“星星般的小花缀满枝头。”“月光下白的潇洒,紫的朦胧。”随着作者拉近又离远的镜头,我们也在想象花的万般姿态。那么作者仅仅为了写丁香花吗?作者笔锋顺势一转,“每到春来,伏案时抬头便看见檐前积雪。雪色映进窗来,香气直透毫端。人也似乎轻灵得多,不那么浑浊笨拙了。”这里的“丁香”是作者眼前褪去阴霾的亮光,也是作者工作之余的小惬意,陪伴着岁月的洗礼。作者还联系到了自己的经历,在写作之路上遇见了坎坷,是经历了生活的艰辛不易。“借物抒情”将文学作品与现实生活结合,有利于学生产生共鸣。时代虽然发生了变化,但生活总有许多相通之处,读进来再想开去。

2.发掘文本特质,触动情感的表达

“发掘文本特质”是指特殊文体本身具有的价值,《花之歌》属于诗歌,全篇以“自述”的形式呈现,大胆想象花的角色、所处的环境。在教学时,让学生带着阅读提示,去一边读一边思考。诗歌以第一人称“自述”的形式呈现,讲述花成长的轨迹,表现它的乐观向上、积极无畏的生活态度。“我可以是星星、是诸元素之女、婚礼的冠冕;我也可以在清晨迎接光明,在傍晚为群鸟送行,在原野摇曳,在清风中呼吸,饮朝露,听鸟鸣。”不管“我是谁”“我在哪儿、在做什么”,都正如文章的最后所说:“我总是仰望高空,对光明心驰神往;我从不顾影自怜,也不孤芳自赏。”

由“花”的生长、凋落,但是依然活得璀璨、热情,不负短暂的一生。我们可以触发学生的哪些生活呢?在文学想象中,发掘文本的独特价值,潜移默化地让学生产生感情的共鸣,利用阅读链接的相似作品读开去,也想开去,生发出学生持久的阅读意识。

(三)语言表达的进阶:抓住重点,勇于创造

1.梳理表达要素,铺垫想象的空间

本单元的阅读和积累,如何落在表达要素上,它是需要一个过程的,学生很关心每个单元的习作任务是什么?我需要积累哪些素材去完成它?学生将自己的阅读经历梳理成清晰可观、妙趣横生的作文,一定需要一个渐进的过程。而本单元围绕主题“变形记”,进行想象类创意表达,本次习作凸显两个重点“重想象”“重详写”。在梳理教材时,教师们也可以发现“想象”的表达要素,散落的痕迹,比如:统编版五年级上册的第四单元习作“二十年后的家乡”,大胆想象二十年后我们的家乡会是什么样的呢?五年级下册的第六单元习作“神奇的探险之旅”要求学生展开丰富合理的想象,把遇到的困难、求生的方法写具体。

2.任务前置发布,驱动想象的表达

因为学生在上学期有过写“探险经历”的基础,大部分同学能够结合自己的想象,将人物所处特定环境时,所遇到的困难和解决的方法写清楚。为了突破“把重点部分写得详细一些”,于是,笔者在思考,是否可以尝试作前置性任务的发布。

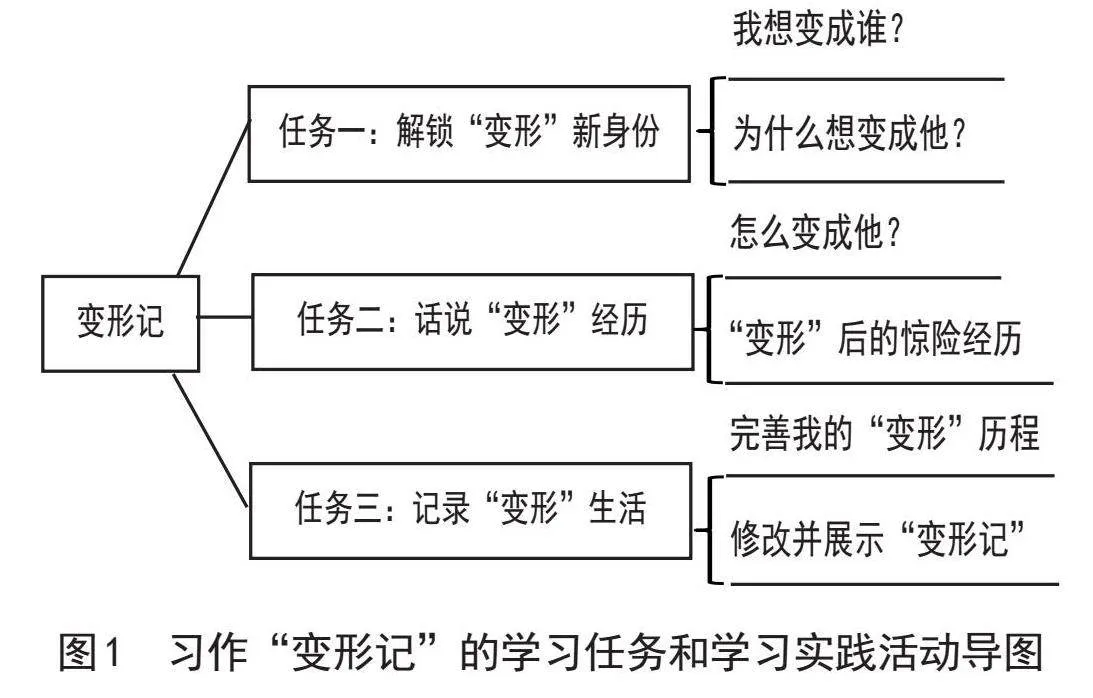

如图所示:围绕“变形记”的习作主题,发布三大学习任务——任务一:解锁“变形”新身份;任务二:话说“变形”经历;任务三:记录“变形”生活。每一个学习任务下设置两个学习活动——任务一的学习活动:“我想变成谁?”和“为什么想变成他?”;任务二的学习活动:“怎么变成他”和“‘变形’后的惊险经历”;任务三的学习活动:“完善我的‘变形’历程”和“修改并展示‘变形记’”。

教师想“复活”学生的文学想象力,就要引导学生多方面地想开去,在读、思、写中想开去,还原画面、联系生活、抓住重点,让学生的“文学想象力”在阅读、积累和表达中“生长”,在“读进来再想开去”中触摸自然,进行创意化表达,最终获得新鲜多样的审美体验。

参考文献:

[1] 周东明、熊醇《教育科研方法基础》,华中师范大学出版社2012年。

[2] 陈向明《质的研究方法与社会科学研究》,教育科学出版社2000年。

[3] 汤霞《新技术新媒体环境下小学语文看图写话创意教学实践研究——以部编三下语文教材第二单元习作“放风筝”教学设计为例》,《安徽教育科研》2024年第7期。

[4] 顾兴明《“边读边想象”的教学要义与教学方法》,《小学语文教与学》2022年第9期。

[5] 李森《“边读边想象画面”阅读方法初探》,《教师博览》2020年第10期。

[6] 廖丽萍《架起“想象”之桥,叩开“画面”之门:以〈燕子〉〈荷花〉为例谈“边读边想象画面”》,《小学教学设计:语文》2019年第1期。

[7] 郝美丽《思维可视化工具在小学语文阅读教学中的运用》,《教育艺术》2024年第3期。

[8] 吴礼行《多元破隔具身融入实践薪传——具身认知下小学语文革命传统作品教学策略探究》,《江西教育》2024年第10期。

[9] 胡娣、杨彦《小学语文教学融合劳动教育的实践与探索——以统编版语文二年级下册〈中国美食〉为例》,《安徽教育科研》2024年第7期。