学前儿童身心发展评价工具述评

摘 要:学前儿童发展评价一直以来都是学前教育工作中的重点和难点。随着时代的变迁,学者围绕学前儿童发展评价这一主题,在评价标准、评价内容和评价方法等方面进行研究,许多评价工具也在教育实践中被广泛应用,同时也暴露出了一些不足之处。对近30年心理学、教育学等领域学前儿童身心发展评价的相关研究进行回溯,分析学前儿童身心发展评价工具的整体发展历程,比较评价内容、评价维度、评价指标等方面的变化,分类介绍多个信效度较高的评价工具,以探讨适用于当前学前儿童身心发展评价研究的有效测评工具,为开发、编制新的实用工具提供参考和建议。

关键词:学前儿童;身心发展;评价工具

中图分类号:G610文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2024)03-0080-10

DOI:10.19925/j.cnki.issn.1674-2338.2024.03.008

一、前言

儿童是国家的希望、民族的未来。学龄前阶段是人一生中发展迅速和至关重要的时期之一,此阶段的经历对儿童未来影响尤为深远。这一阶段,学前儿童的身体、认知、情绪等方面都在快速成长①,并开始形成基本的是非观念和社会意识[1]。充分把握学前儿童成长的敏感性与关键性,对其日后全面发展具有深远意义。党的十八大以来,习近平总书记高度重视学前教育事业,并多次作出重要指示,要求办好学前教育。《中国教育现代化2035》明确提出,要利用现代技术加快推动人才培养模式改革,实现规模化教育与个性化培养的有机结合。《中国儿童发展纲要(2021—2030)》在健康和教育等多方面也强调,开展“个性化”教育与指导的重要性。与此同时,许多国家都在致力于打造灵活和个性化的学习环境。[2]个性化发展已成为当代教育改革的重要主题。2001年,教育部印发的《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出,学前儿童发展评价是了解教育适宜性、有效性,调整和改进教育工作,促进每一个幼儿发展,提高教育质量的必要手段。

学前儿童发展评价是对学前儿童身体、认知、品德与社会性等方面的发展情况进行评估的过程。这一评估过程以学前儿童教育目标及与之相适应的学前儿童发展目标为依据,运用了教育评价的理论和方法。[3] 根据以往研究总结而言,学前儿童发展评价的目的主要有五个:一是指导教师与个别儿童、儿童群体以及家长进行交流[4](P.36);二是识别出需要特殊照顾或者干预的儿童;三是评估教学计划或活动是否达到预定目标;四是帮助教师全面了解儿童发展动态,以促进其发展;五是让教师通过评价认识自己在教育教学工作过程中的侧重点和存在的问题,及时调整教学行为以提高教育质量[5]。近年来,我国政府提出并实施了多项促进学前儿童教育发展的新政策。比如,2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确提出要统筹做好3—6岁学前儿童校外培训治理工作,不得开展面向学前儿童的线上培训,严禁以各种名义面向学前儿童开展线下学科培训。2019年,国务院办公厅印发的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,提出建立健全婴幼儿照护服务体系。2021年,中共中央、国务院印发的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,鼓励和支持幼儿园开设托班,招收2—3岁学前儿童。随着这些政策的实施,我国2—3岁学前儿童托育体系正在不断完善,0—3岁学前儿童照护服务工作也在不断推进。在这样的背景下,学前儿童身心发展评价工具亟需进一步完善。本文回顾了近30年的相关研究,介绍了学前儿童发展评价的理论基础、评价维度以及多个具有良好信效度的评价工具,总结了现有评价工具存在的不足之处,旨在为未来开发及编制新的实用工具提供参考和建议。

二、学前儿童身心发展评价工具的研究进展

(一)学前儿童身心发展评价的理论基础

目前研究人员主要是以加德纳(Howard Gardner)的多元智能理论和费尔德曼(Robert S.Feldman)的非普遍性发展理论为基础,研究并开发了能够全面评价学前儿童身心发展的工具。

首先,加德纳认为人天生就具备九种智能,包括语言、数学逻辑、音乐、空间、身体运动、人际关系、自我认识、自然观察和存在性。这九种智能在后天学习和培养中得以发展,虽然相对独立且发展规律各异,但可以不同程度地相互作用并结合在一起。[6](P.4)这为开发多元化的评价结构提供了理论基础。另外,加德纳主张应将发展评估融入儿童的日常生活和自然学习,在真实情境下对儿童进行评价,以反映其真实发展水平。

其次,费尔德曼认为人的发展既包含普遍性发展阶段,也包含非普遍性发展阶段。普遍性发展阶段是每个人必经的发展阶段,而非普遍性发展阶段则与不同的环境和教育推进有关。因此,发展评价需要考虑教育促成的非自发性认知变化。[7](PP.22-23)同时,费尔德曼还提出了儿童的发展是一个从普遍性领域逐步过渡到非普遍性领域的过程,具有一定的顺序性,即非普遍性程度越高的儿童,发展水平也越高。[8]费尔德曼进一步将这种从普遍性领域到非普遍性领域能力发展的顺序细化到每一种能力上,并进行如下排序:普遍性能力、泛文化能力、文化能力、学科能力、个人专长和个人独特性。因此,在评价学前儿童发展时,既要考虑儿童的普遍发展规律,又要考虑其所处不同文化、经济和教育环境所造成的发展速度和发展领域上的差异性。

(二)学前儿童身心发展评价维度

多年来,许多国家和国际组织深入研究儿童发展评价的内容和维度,并将其作为高质量学前儿童教育方案评价的一部分。学者在不同时期提出了不同的学前儿童发展评价维度(如图1所示)。1995年,美国国家教育目标小组提出了早期学习和发展的五个维度:生理和动作发展(Physical well-being and motor development)、社会和情感发展(Social and emotional development)、学习方式(Approaches toward learning)、语言发展(Language development)以及认知和一般性知识(Cognition and general knowledge)。[9](PP.3-4)2004年,美国儿科学会和美国疾病控制与预防中心发布了《0—5岁儿童发育里程碑》,并于2022年对其进行了更新。新版本中将学前儿童的发展分为4个领域:社交和情感(Social/Emotional)、语言和沟通(Language/Communication)、认知(Cognitive)、运动和身体发育(Movement/Physical development)。2009年,全美幼教协会提出了一个用于评估0—8岁学前教育质量的框架,认为儿童在四个方面的发展十分重要,分别为:社会性发展(Social development)、生理发展(Physical development)、语言发展(Language development)和认知发展(Cognitive development)。[10](P.11)2008年,英国教育部颁布了“早期基础阶段”(Early Years Foundation Stage,EYFS),为0—5岁的学前儿童制定了学习(Learning)、发展(Development)和照料(Care)三个方面的标准,并将学前儿童的学习与发展分为七大领域:沟通和语言(Communication and language),身体发展(Physical development),个人、社会和情感发展(Personal,social and emotional development),识字(Literacy),数学(Mathematics),认识世界(Understanding the world)以及艺术表现与设计(Expressive arts and design),这些领域相互关联、相互作用,是父母与教师必须教给儿童的内容。[11]

2011年,中华人民共和国教育部与联合国儿童基金会合作出版了《0~6岁儿童发展的里程碑》,概括了不同发展时期学前儿童发展水平的具体特点,分为生理及动作发展、社会及情绪发展、言语发展和认知发展四个方面。2012年,教育部印发的《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称“《指南》”),包含健康、语言、社会、科学和艺术五大领域,并将学习品质融合在这五大领域之中。[12](PP.1-2)《指南》的颁布为我国儿童发展评价提供了指导实践的框架,也促使研究者不断完善评价理念、实践工作者寻求多元化评价方式。

(三)学前儿童身心发展评价工具

在教育学和心理学领域,许多专家学者研究并开发了各种不同的学前儿童身心发展评价工具。本文将主要论述观察记录类的评价工具和问卷、量表填写类的评价工具。

1.观察记录类评价工具

观察记录法一直以来都是学前儿童发展评价研究中最受关注的评价方法,依托此方法设计的各类课程评级系统也广受学前教育实践者的欢迎。

(1)“多彩光谱”评价系统

20世纪80年代,为了对儿童进行综合性评价,加德纳和费尔德曼就合作开展了“零点工程”(Project Zero)。他们基于多元智能理论和非普遍性发展理论,将课程与儿童评价相结合,开发了“多彩光谱”评价系统。该评价系统主要涉及运动、社会活动、语言、视觉艺术、数学、音乐和科学七个维度。针对这七个维度,加德纳等人设计了15种不同的评价活动及配套的观察表,结合评价标准对学前儿童的具体活动表现及其风格进行评价。同时,他们对每一种评价活动的目的、所需材料、具体流程、评价过程和注意事项均进行了详细说明。 参见黄爽、周彬《美国幼儿发展评价的经验及其对我国的启示》,《中国特殊教育》,2014年第3期;董培、尹江倩《多彩光谱评价体系在幼儿教育中的应用研究》,《广西教育学院学报》,2019年第5期;于开莲、焦艳《两种学前教育评价新方案的对比——多彩光谱评价方案与作品取样系统》,《学前教育研究》,2009年第8期;彭辉《浅谈多彩光谱项目对学前儿童发展评价的启示》,《基础教育研究》,2013年第21期。

(2)美国高瞻课程评价

20世纪60年代,美国开启了一项针对处境不利的学前儿童(在该项目中主要指生活在贫困中的非裔美国儿童,这些儿童由于社会经济地位的限制,只能得到有限的资源、受教育机会和其他与教育相关的支持)进行教育干预的公立学前教育项目——佩里学前教育研究计划(Perry Preschool Program Study)。 参见吕婀娜《美国高端课程学前儿童评价(COR)对我国幼儿发展评价的启示》,东北师范大学硕士学位论文,2011年;霍力岩、陈雅川、周彬《美国学前儿童观察记录系统的评价内容、实施方法与借鉴意义》,《中国特殊教育》,2015年第1期。在该项目中诞生了著名的高瞻课程模式。1993年,该项目团队开发了该课程所配套使用的儿童观察评价工具——“学前儿童观察评价系统”(COR Advantage)。这一评价工具主要包含学习品质,社会性和情感发展,身体发展和健康,语言、读写和交流,数学,创造性艺术,科学和技术,社会学习八大领域,共计36个条目。此外,该评价系统为每一个评价领域都提供了8个连续发展的水平层级,教师可以通过简洁的书面描述或轶事记录直观地呈现学前儿童的行为,并对照评价系统中的发展等级描述评估学前儿童各领域的发展水平,进而为学前儿童提供更具个性化和针对性的教育干预。[13]

(3)美国创造性课程评价

2001年,有学者在《创造性课程》第4版中首次提出了“3—5岁发展连续评价系统”(The Creative Curriculum Development Continuum for Ages 3-5)。该系统为美国学前创造性课程的评价工具,包含学前儿童社会和情绪发展(Social/Emotional development)、身体发展(Physical development)、认知发展(Cognitive development)和语言发展(Language development)四个维度,共计50个发展目标,每个发展目标又分为预备水平、水平1、水平2、水平3和水平4五个不同的发展水平。此外,该评价系统还可与课程内容相结合。具体来说,教师通过观察、记录、分析来评价学前儿童的发展状况,并据此为特定的学前儿童和团体制定适宜的教学计划。[14](PP.9-22)

(4)3—6岁儿童发展观察评估指导

2016年,李志宇等参照《3—6岁儿童学习与发展指南》开发了一套3—6岁学前儿童发展观察评价工具,帮助教师在自然真实的情境中观察和了解儿童,促进儿童身心的全面健康发展。该评价工具从学习品质、健康、语言、社会、科学、数学和艺术七个维度对学前儿童进行评价,包含38个评价项目和34个关键经验。此外,每一个评价项目又进一步被划分为五个发展级别。[15]

2.问卷、量表填写类评价工具

除观察记录类评价工具之外,问卷、量表填写类评价工具也是一种常用的学前儿童发展评价工具,此类评价工具的优点是使用较为方便。然而,大多数评价工具都只针对特定的发展维度进行编写,只有少量的评价工具所涉及的评价维度是全面的。本文将对国内外较为知名的综合评价工具以及单一评价工具进行介绍。

(1)综合评价类

2007年,不列颠哥伦比亚大学的人类早期学习伙伴关系团队(Human Early Learning Partnership, HELP)基于加拿大儿童和青少年纵向研究(Canadian National Longitudinal Study of Children and Youth, NLSCY )的成果开发了“儿童早期发展评价工具”(Early Development Instrument, EDI)。[16]教师基于日常的系统观察,对学前儿童在身体健康(Physical health amp; Well-being)、社会交往(Social competence)、情感成熟(Emotional maturity)、言语与认知发展(Language amp; Cognitive development)和沟通技能与一般知识(Communication skills and general knowledge)这五个领域进行评估,从而识别学前儿童是否已具备适应学龄教育的能力和态度。该量表共有103个项目,基于数据统计结果为教育者和政策制定者提供建议,帮助其制定新的政策来改善儿童的早期教育机会。以往研究表明,该量表具有良好的可靠性(α 克隆巴赫系数(Cronbach’s alpha)是内部一致性系数计算方法之一, 也是心理或教育测验中最常用的信度评估指标。=0.84~0.96)。[17]目前EDI已经被中国、美国、澳大利亚、加拿大、牙买加、印度尼西亚等国家改编使用[18],得到了广泛应用。

2017年,我国国家卫健委发布了《0岁~6岁儿童发育行为评估量表》,该量表共包含261个指标,包括大运动、精细动作、语言、适应能力和社会行为五个维度。此外,该量表还具体说明了每一个测查项目的具体操作方法和儿童需要表现出何种行为才算在每个项目中通过测查。家长可以使用该量表测量和计算出不同月龄孩子的发育商,进而更好地了解孩子的发育情况。

(2)健康发展类

《儿童健康问卷》(Child Health Questionnaire, CHQ)是一种国际公认的健康生活质量评估工具,用于评估5—18岁儿童的身体、情感和社会发展。[19]该问卷有家长评价问卷(CHQ-PF)和儿童自评问卷(CHQ-CF)两个版本。其中家长评价问卷50题版本(CHQ-PF50)相对于其他版本使用更为广泛。该版本包括:总体健康(Global health),身体机能(Physical functioning),角色和社会、情感和行为限制(Role/Social, Emotional/Behavioural limitations),角色和社会身体限制(Role/Social physical limitations),身体疼痛性不适(Bodily pain discomfort),行为(Behaviour),总体行为(Global behaviour),心理健康(Mental health),自尊(Self-esteem),总体健康(General health perception)和健康变化(Change in health)十一个维度。该评价工具还考察了儿童的健康状况对父母和家庭造成的影响,包括:对父母的情感影响(Emotional impact on the parent),对父母个人时间的影响(Impact on the parent’s personal time),家庭活动限制(Limitations in family activities)和家庭凝聚力(Family cohesion)。[20]以往研究表明,在不同的社会文化背景下该问卷都具有良好的信效度。[21]此外,CHQ一般可以与《婴幼儿生活质量问卷》(Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire,ITQOL)相结合,实现对个体整个儿童时期健康状况的标准化测量。

《婴幼儿生活质量问卷》由学者基于世界卫生组织对健康的定义而开发。该问卷共103个项目,包括:生理功能(Physical functioning)、发育(Growth and development)、身体疼痛(Bodily pain)、情绪情感(Temperament and moods)、整体行为(General behavior)、独立(Getting along)、整体健康观念(General health perceptions)、父母情绪影响(Parental impact:emotional)、父母时间影响(Parental impact:time)、家庭活动(Family activities)、家庭凝聚力(Family cohesion)和健康变化(Change in health)十二个维度,由父母进行评价。[22]已有研究表明该量表具有良好的信效度。

(3)社会发展类

《儿童行为检查表》(Child Behavior Check List, CBCL)是儿童精神病理学中使用最广泛的多维评级量表之一[23],用于测量4—18岁儿童的问题行为。CBCL由三个主要量表(总体问题、外化问题和内化问题)和八个子量表组成。八个子量表分别为:退行(Withdrawn)、躯体不适(Somatic complaints)、焦虑和抑郁(Anxious/Depressed)、社交问题(Social problems)、思想问题(Thought problems)、注意力问题(Attention problems)、不良行为(Delinquent behavior)和攻击行为(Aggressive behavior)。该量表包含113个关于儿童特定问题行为的项目,按3点李克特量表评分,原始分数可以使用专有的评分程序转换为标准化的t分数。CBCL已被广泛用于各种有关儿童行为和情绪问题的研究,以及心理健康、学校、医疗、儿童和家庭服务等机构的培训项目。

《优势和困难问卷》(Strengths and Difficulties Questionnaire,SDQ)是一份简短的行为筛选问卷,通过家长或教师报告来测量3—16岁儿童和青少年的心理社会问题和优势。参见Goodman R., et al. \"Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to Screen for Child Psychiatric Disorders in a Community Sample.\" The British Journal of Psychiatry, 2000,177(6);Stone L. L., et al. \"Psychometric Properties of the Parent and Teacher Versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire for 4-to 12-Year-Olds: A Review.\" Clinical Child and Family Psychology Review, 2010,13(3)。该量表共有25个项目,包括:情绪症状(Emotional symptoms)、行为问题(Conduct problems)、多动症和注意力不集中(Hyperactivity/Inattention)、同伴问题(Peer relationship problems)、亲社会行为(Prosocial behavior)五个维度,采用3点李克特量表评分。

《婴幼儿社会和情绪测验》(Infant-Toddler Social and Emotional Assessment,ITSEA)是用于评估婴幼儿在社交或情感领域是否存在缺陷或发展延迟的量表。[24]ITSEA共有166个项目,采用3点李克特量表进行评价。该量表包含内化问题(Internalizing problems)、外化问题(Externalizing problems)、失调(Dysregulation)和能力(Competence)四个维度,可以通过计算适应不良、非典型行为和社会相关性指数来评估婴幼儿在上述方面是否存在更为严重的问题。ITSEA提供了对婴幼儿社会情感的全面评估,有助于照料者确定婴幼儿可能需要进一步评估或干预的发展领域。

此外,近年来国内也有许多研究人员开发了不同的学前儿童社会发展评价工具。例如,张元编制的《4—6岁幼儿同伴交往能力量表》,共有 24个项目,采用4点李克特量表评分,包含:社交主动性、语言和非语言交往能力、社交障碍、亲社会行为四个维度。[25]该问卷由学前儿童教师填写,在全国范围内皆适用。再如,陈会昌编制的《3—9 岁儿童社会性发展量表》。[26]该量表由学前儿童家长填写,包含:社会技能、自我概念、意志品质、道德品质、社会认知、社会适应能力、社会性情绪七个维度。不少研究表明,该量表具有较高的信效度,能够较全面地反映3至7岁学前儿童的社会性发展状况。

(4)语言发展类

《学前儿童语言发展量表》(Preschool Language Scale,PLS)是一套用于评估0—6岁儿童语言理解和表达能力的量表。该量表于1979年首次发布,并在2011年发布了第5版。该量表可以分为《接受性语言能力》(Auditory comprehension)和《表达性语言能力》(Expressive communication)两个子量表,涉及对婴幼儿关注的环境和人(Attention to environment and people)、词汇(Vocabulary)、定性概念(Qualitative concepts)、定量概念(Quantitative concepts)、空间概念(Spatial concepts)、时间和顺序概念(Time/Sequence concepts)、形态学(Morphology)、句法(Syntax)、综合语言技能(Integrative language skills)和初级读写技能(Emergent literacy skills)等多个方面的能力评估。[27]PLS-5通过游戏的方法对婴幼儿语言技能进行全面评估,已被用于各种与语言发展有关的研究。

1993年,有学者编制了《麦克阿瑟-贝茨沟通发展量表》(MacArthur-Bates Communicative Development Inventory, CDI),主要通过父母的日常观察来填写量表,从而评估婴幼儿沟通能力的发展水平。[28]该评价工具包含两个子量表,分别是适用于8—18个月婴幼儿的词汇和手势量表,以及适用于16—30个月婴幼儿的词汇和句子量表。前者可用于评估婴幼儿的词汇理解、语言表达以及手势使用能力;后者可用于评估婴幼儿的词汇表达能力和早期语法发展水平。

(5)认知发展类

认知领域涵盖广泛,心理学研究者通常从执行功能、气质等角度对学前儿童进行评价。

2000年,有学者编制了《执行功能行为评定量表》(Behavior Rating Inventory of Executive Function,BRIEF),用以评估5—18岁儿童在家庭和学校环境中的执行功能。[29]该量表有家长问卷和教师问卷两个版本,每份量表均包含临床量表和效度量表,共计86个项目。临床量表包含行为(Behavior)、情感(Emotion)和认知(Cognitive)三个调节指数。其中,行为调节指数包括抑制(Inhibit)和自我监督(Self-monitor);情感调节指数包括转换(Shift)和情感控制(Emotional control);认知调节指数包括启动(Initiate)、任务完成(Task completion)、工作记忆(Working memory)、计划和组织(Plan/Organize)、任务监督(Task monitor)和材料组织(Organization of materials)。效度量表包含不一致性和消极性两个维度。目前BRIEF已在全球800多项同行评审研究中被使用,能够针对各种症状,提供最具针对性的诊断信息和干预措施。

2001年,有学者编制了著名的《儿童行为问卷》(Child Behavior Questionnaire, CBQ)用以评估3—7岁儿童的气质发展情况。[30]该问卷主要涉及外倾性、负性情绪和努力控制三个方面的内容。其中,外倾性包括沟通正向预期(Approach/Positive anticipation)、高强度愉悦(High intensity pleasure)、微笑(Smiling and laughter)、活动水平(Activity level)、冲动(Impulsivity)和羞怯(Shyness)六个维度;负性情绪包括不适(Discomfort)、恐惧(Fear)、愤怒和挫折(Anger/Frustration)、悲伤(Sadness)和安抚性(Soothability)五个维度;努力控制包括抑制控制(Inhibitory control)、注意控制(Attentional control)、低强度愉悦(Low intensity pleasure)和知觉敏感性(Perceptual sensitivity)四个维度。整份量表共有195个评估项目,之后研究人员进一步开发了95个项目的精简版和36个项目的超精简版。[31]有学者在此基础上,进行修订编制了中国版《儿童行为问卷》,并证明其具有良好的信度和效度。[32]

此外,2003年,有学者编制了《幼儿自我控制能力发展教师评定问卷》,用于评价3—5岁学前儿童的自我控制发展水平。该问卷包含抑制冲动、抵制诱惑、延迟自我满足、坚持性、自觉性和监督与调节六个维度,共38个项目。[33]目前该评定问卷已被广泛用于各种考察儿童控制能力的影响因素和培养方法的研究。

(6)学习品质类

学习品质是指儿童在学习过程中表现出的倾向、心态、方法及风格,被认为是影响个体终身学习与发展的关键因素。麦克德莫特(Paul Austin McDermott)及其团队在学习品质评价量表的研究与开发方面作出了巨大贡献,开发了一系列具有较大影响力的学前儿童学习品质评价工具。

1984年,麦克德莫特及其团队在对儿童学习风格进行研究的过程中开发了《儿童学习风格量表》(Scal of Children’s Learning Styles,SCLS)。该量表由教师通过观察儿童在日常班级环境中表现出的学习行为,对儿童的学习风格进行打分,共16个项目,采用3点李克特量表评价,包含回避(Avoidant)、注意力不集中(Inattentive)和过度独立(Overly independent)三个维度。该量表具有较好的信效度。 参见杨彦捷、何林雪、杨丽《学前儿童学习品质测量与评价工具研究进展述评》,《教育导刊》,2022年第8期;McDermott P.A.,Beitman B.S.\"Standardization of a Scale for the Study of Children’s Learning Styles: Structure, Stability, and Criterion Validity.\"Psychology in the Schools, 1984,21(1)。

此后,麦克德莫特及其团队在1999年开发了《学习行为量表》(Learning Behaviors Scale, LBS),用以评价5—17岁儿童的课堂学习行为表现。[34]量表由教师填写,共29个项目,包含能力动机(Competence motivation)、注意力和毅力(Attention/Persistence)、策略和灵活性(Strategy/Flexibility)和学习态度(Attitude toward learning)等维度。以往研究表明,该量表具有跨年龄、性别和种族群体的有效性。麦克德莫特及其团队在此基础上开发了《学前儿童学习行为评价量表》(Preschool Learning Behaviors Scale, PLBS),用以评估3—5岁学前儿童的学习行为。

2008年,麦克德莫特及其团队在以往研究的基础上,开发了《学会学习量表》(Learning-to-Learn Scale, LTLS)。[35]该量表由教师进行打分,共48个项目,包括战略规划(Strategic planning)、有效性动机(Effectiveness motivation)、学习中的人际反应(Interpersonal responsiveness in learning)、学习中的有声参与(Vocal engagement in learning)、学习中的持续专注(Sustained focus in learning)、接受新奇事物(Acceptance of novelty)和小组学习(Group learning)七个维度,采用3点李克特量表评价。该量表具有较强的心理测量特性,可以更为准确地进行发展预测,区分不同类型的学习风格。

三、启示与展望

虽然已有许多研究都反复验证了上述评价工具的可靠性与有效性,但在实际使用过程中,它们依然存在一些不足。随着社会的发展和科技的进步,这些量表越来越难以满足使用者的实际需求。本文总结了目前评价工具存在的不足之处,并为未来开发、编制新的学前儿童发展评价工具提供几点建议。

(一)评价年龄连续化

婴儿在出生后的几个月内就开始发展感知能力(如视觉和听觉能力),随着时间的推移,又逐渐开始发展语言和认知能力。婴儿在这一阶段的经历对其未来的成长和学习具有重要意义。因此,照料者在这一时期应该给予婴儿足够的关注和刺激,促进他们健康发展。然而,由于我国幼儿园招收幼儿的年龄群体为3—6岁,所以大多数发展评价工具主要针对的也是这个年龄段的儿童,很少有评价工具可以用于评估0—3岁儿童的发展情况,自然也无法在育儿方面给予照料者科学的建议。自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》首次明确提出“重视0至3岁婴幼儿教育”以来,如何科学评价0—3岁儿童的早期发展情况,已经成为教育学和心理学研究者、教育实践者所面临的重要问题。

因此,未来有必要针对0—3岁儿童开发专门的身心发展评估工具,实现与3—6岁学前儿童发展评价的连续,达成对0—6岁儿童教育与发展动态追踪全覆盖的目的。这不仅可为学前儿童身心发展规律研究提供有效的测量工具,也可为提升学前儿童教育和照料质量提供技术支撑。

(二)评价主体多元化

当前0—3岁儿童发展评估的主体为儿科医生,3—6岁儿童发展评估的主体为教师。然而,学前儿童的成长环境并非某一种单一的环境,而是多种环境(如家庭、学校和社会)的交互。[36]尽管儿科医生在评估儿童生长发育方面具有专业优势,但他们与儿童的接触时间有限,难以全面了解其在家庭环境中的表现。此外,儿科医生在评估过程中容易过度重视生理指标,而忽略学前儿童在心理和社会等方面的发展。教师虽然可以较为全面地捕捉到儿童在校期间的表现并做出相对客观的评价,但其评价也仅基于儿童在学校环境中的表现。家长是儿童的第一任教师,他们对儿童的日常生活表现、兴趣爱好和性格特点等往往有着更为深入的了解。家长参与儿童发展评估,可以提供更丰富、全面的信息。

此外,虽然目前大多数评价工具分为教师填写和家长填写两个版本,但在最终的评价过程中,仍然将学校和家庭视为两个相互独立的部分,很少有评价工具能够综合考虑教师和家长的双重评价。这种分割的评价方式,难以全面反映幼儿在两个环境中的真实表现,对儿童的评价往往容易片面化。

未来在开发学前儿童发展评价工具时,可以进一步综合考虑教师与家长的双方评价,通过这种主体多元化的评价方式实现评价的全面性。教师可以依据教学目标和儿童在校的实际表现进行评价,家长则可结合儿童在家庭环境中的表现给出评价。这样的评价方式既体现了教师的专业素养,也充分尊重了家长的意见,有助于形成教育机构与家庭的教育合力,促进学前儿童的全面发展。

(三)评价工具实用化

目前一些课程体系已经开发了配套的评价工具,如学前儿童观察评价系统和创造性课程评价工具等,这些评价工具维度齐全且具有较高的信效度。但中国的学前教育存在地域发展不平衡、教师的受教育程度参差不齐等问题,不同幼儿园的课程体系也有所不同,因此教育工作者在使用这些评价工具时会遇到一定困难。[37]这些评价工具都需要教师在日常生活中对学前儿童进行较为详细的观察并进行书面记录,但教师往往时间精力有限,很难在每一次活动中对每一名学前儿童都进行细致且全面的观察。此外,虽然一些心理学的量表或问卷等评价工具方便教师进行填写,但大多数都是单一维度的评价工具。如果需要对幼儿进行全面的评价,势必需要同时使用多份量表,这对教师而言也是不小的挑战。

如今,机器学习技术的普及为问卷的编制和优化提供了新的技术支撑。有学者使用机器学习的方法成功地对《抑郁、焦虑和压力量表》(Depression Anxiety Stress Scale,DASS)进行了精简。[38]这一成果证明,可以使用机器学习技术对问卷项目进行缩减,而缩减后的问卷仍能保持与原始问卷相似的测量效果。未来,研究人员可以运用更多人工智能领域的技术进行问卷开发和优化,从而减少教育工作者在使用工具过程中的负担,增加评价工具的实效性。

随着科技的发展,电子评价工具越来越普及。《优势和困难问卷》《抑郁、焦虑和压力量表》等均有线上量表供评价者在线使用。参见Demayo B.E., et al. \"Web-CDI: A System for Online Administration of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories.\" Language Development Research, 2021,1(1);Sun Y. H., Luo H., Lee K. \"A Novel Approach for Developing Efficient and Convenient Short Assessments to Approximate a Long Assessment.\" Behavior Research Methods, 2022,54。未来可以基于微信小程序、网页等媒介开发线上评价工具,实现家庭、社区、学校三方的智能互联,并增加评价结果的可视化,提升评价工具的实用性。

(四)评价指标客观化

在当前的学前儿童教育环境中,大多数评价工具都要求教师或家长通过观察儿童日常行为进行主观评价。然而,这种评价方法存在一定的局限性。首先,评价者的教学经验和教育素养在很大程度上会影响评价结果。经验丰富、教育素养高的评价者能够更加全面、客观地看待学前儿童的行为,得出更为准确的评价结果。然而,对于经验不足或教育素养较低的评价者来说,他们可能无法准确地把握学前儿童的真实情况,导致评价结果出现偏差。其次,评价者在评价过程中很难避免主观预期的影响。面对儿童的行为表现,评价者可能会不自觉地将自己的期望和观念投射到结果中,减弱评价的客观性。此外,评价者的精神状态、情绪和特殊经历等也会影响结果。

因此,在评价工具的开发中,未来可以借鉴某些课程评价工具中所使用的评价指标,设计具有客观量化标准的评价项目,如考察儿童在一定时间内做出某种行为的频次等。使用这种客观量化标准,一方面可以减少评价者的主观性对评价结果造成的影响,增强评价的客观性;另一方面也为家长和教师的日常观察提供明确的指标。

(五)评价内容连续化

以往许多评价工具过分注重学前儿童在发展过程中所出现的问题行为和症状,或是评估儿童在某一方面是否达到了所处年龄阶段儿童应该达到的发展水平。如CBCL主要评估学前儿童的内化和外化问题[23],SDQ主要用于评估儿童的心理社会问题[39],EDI主要评估儿童是否达到了入学要求[16]。然而,过分关注儿童在发展过程中出现的问题会使家长和教师把大量精力放在纠正这些问题上,而忽视了儿童发展中的优点和积极表现,这可能会对儿童的自尊心、积极性乃至身心健康产生负面影响。

事实上,每个孩子都有自己的长处。越来越多的研究发现关注孩子发展的强项而非弱项,对他们的全面发展和幸福至关重要。家长通过认识和培养孩子的长处,可以提高儿童的积极性、自尊心和成就感。[40]此外,随着科技的不断发展,用于促进儿童发展的方法和技术不断增加,儿童发展的速度也在不断提升。因此,仅仅关注儿童是否存在问题行为以及是否达到某一既定标准还远远不够。

因此,未来在量表开发过程中,需要进一步考虑如何测量儿童在某一维度上的发展程度,设定更合适的评价等级,而不仅仅停留在考虑基线水平。通过准确评估和了解孩子的长处与优势,帮助教育工作者因势利导。

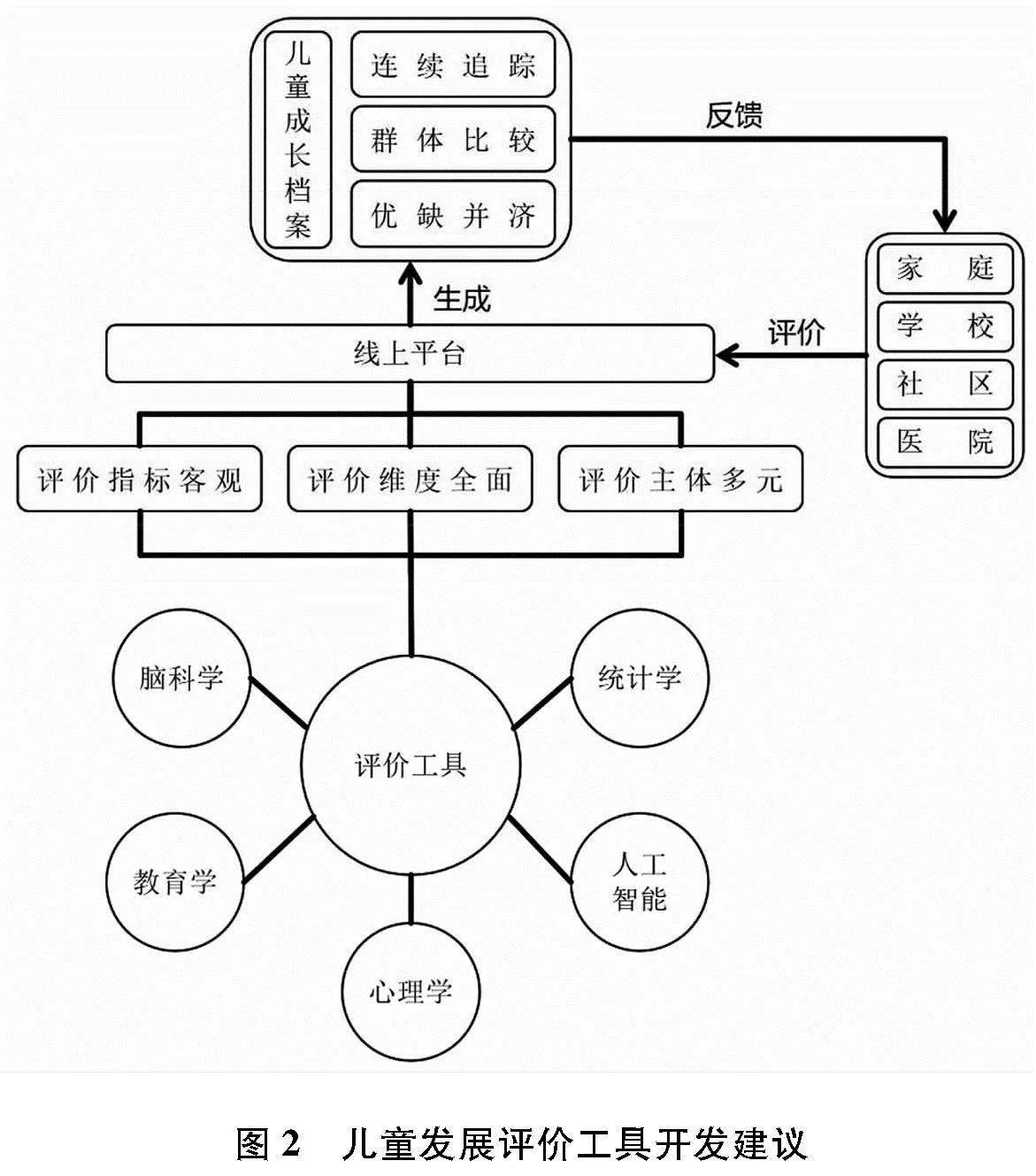

综上所述,未来在开发学前儿童评价工具时,研究者应当运用跨学科的知识与技术,开发一些评价指标客观、评价维度全面、评价主体多元的工具。此外,还可以依托线上平台实现即时评价与即时反馈,增加评价工具的便捷性与实用性(如图2所示),更好地帮助父母和学前教育工作者促进学前儿童的全面发展。

四、结语

学前教育一直以来都受到国家和社会的高度关注,越来越多的研究成果也在提升学前教育质量方面卓有成效。但无法准确有效地评估儿童发展情况,成为影响和制约学前教育进一步发展的问题之一。本文通过对已有评价工具的综合分析发现,这些工具在实际使用过程中仍然存在一定的问题与不足,给幼儿园教师的工作带来了诸多困难,也很难为家长科学育儿提供更多有价值的建议。因此,未来研究人员有必要结合各类信息技术建构一套科学、系统且实用的学前儿童发展评价工具,供教育工作者和家长使用,以推动学前教育评价个性化、智能化发展。

参考文献:

[1] Powell A., Rabbitt B., Kennedy K.INACOL Blended Learning Teacher Competency Framework. Vienna: iNACOL, 2014.

[2] Gunawardena Maya, Penny Bishop, Kithmini Aviruppola. \"Personalized learning: The simple, the Complicated, the Complex and the Chaotic.\" Teaching and Teacher Education,2024,39.

[3] 郭雄伟:《我国幼儿发展评价研究综述》,《河南科技学院学报》,2011年第1期。

[4] Bagnato S. J. Authentic Assessment for Early Childhood Intervention: Best Practices. New York:Guilford Press,2007.

[5] Grisham-Brown J., Hallam R., Brookshire R.\"Using Authentic Assessment to Evidence Children’s Progress Toward Early Learning Standards.\" Early Childhood Education Journal, 2006,34.

[6] Nicholson-Nelson, Kristen.Developing Students’ Multiple Intelligences.New York:Scholastic Professional Books,1998.

[7] Feldman D.H.Beyond Universals in Cognitive Development.New York:Ablex Publishing,1994.

[8] 霍力岩、李敏谊:《非普遍性发展理论及其对我国幼儿教育改革的启示》,《学前教育研究》,2003年第9期。

[9] Goal 1 Technical Planning Group,Sharon Lynn Kagan, Evelyn Moore, Sue Bredekamp. Reconsidering Children’s Early Development and Learning:Toward Common Views and Vocabulary. Washington, D.C.: National Educational Goals Panel,1995.

[10] Copple Carol, Sue Bredekamp. Developmentally AppropriatePractice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8. Washington, D.C.:National Association for the Education of Young Children, 2009.

[11] Evangelou M., Sylva K., Kyriacou M.Early Years Learning and Development Literature Review.London:DCSF,2009.

[12] 中华人民共和国教育部制定:《3~6岁儿童学习与发展指南》,北京:首都师范大学出版社,2012年。

[13] Schweinhart L. J., et al. \"Observing Young Children in Action to Assess Their Development: The High/Scope Child Observation Record study.\" Educational and Psychological Measurement, 1993,53(2).

[14] Diane Trister Dodge, Laura J. Colker, Cate Heroman. The Creative Curriculum for Preschool:Developmental Continuum Assessment Toolkit for Ages 3-5. Washington, D.C.:Teaching Strategies, 2001.

[15] 李志宇、原燕:《〈3-6岁儿童发展评估工具〉的研制与应用》,《教育理论与实践》, 2016年第32期。

[16] Janus M., et al. The Early Development Instrument: A Population-Based Measure for Communities A Handbook on Development, Properties, and Use. Hamilton: Offord Centre for Child Studies, 2007.

[17] Magdalena J., Brinkman S. A., Duku E. K. \"Validity and Psychometric Properties of the Early Development Instrument in Canada, Australia, United States, and Jamaica.\" Social Indicators Research, 2011,103.

[18] Ip P., et al. \"Validation Study of the Chinese Early Development Instrument (CEDI).\" BMC Pediatrics, 2013,13.

[19] Landgraf J. M. \"Child Health Questionnaire (CHQ).\" Alex C. Michalos.Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Cham: Springer International Publishing, 2020.

[20] Ruperto N., et al. \"Cross-Cultural Adaptation and Psychometric Evaluation of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ) in 32 Countries. Review of the General Methodology.\" Clinical and Experimental Rheumatology, 2001,19.

[21] Hullmann S. E., et al. \"Measures of General Pediatric Quality of Life: Child Health Questionnaire (CHQ), DISABKIDS Chronic Generic Measure (DCGM), KINDL-R, Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 4.0 Generic Core Scales, and Quality of My Life Questionnaire (QoML).\" Arthritis Care amp; Research, 2011,63(S11).

[22] Raat H., et al. \"Reliability and Validity of the Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQOL) in a General Population and Respiratory Disease Sample.\" Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation, 2007,16(3).

[23] Bordin I. A., et al. \"Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self-Report (YSR) and Teacher’s Report Form (TRF): An Overview of the Development of the Original and Brazilian Versions.\" Cadernos de Saúde Pública, 2013,29.

[24] Carter A. S., et al. \"The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA): Factor Structure, Reliability, and Validity.\" Journal of Abnormal Child Psychology, 2003,31(5).

[25] 张元:《4-6岁幼儿同伴交往能力量表的编制》,《江苏教育学院学报(社会科学版)》,2002年第1期。

[26] 陈会昌:《儿童社会性发展量表的编制与常模制订》,《心理发展与教育》,1994年第4期。

[27] Sahli, A. Sanem, and Erol Belgin. \"Adaptation, Validity, and Reliability of the Preschool Language Scale-Fifth Edition (PLS-5) in the Turkish Context: The Turkish Preschool Language Scale-5 (TPLS-5).\" International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , 2017, 98.

[28] Mayor Julien,Nivedita Mani. \"A Short Version of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventories with High Validity.\" Behavior Research Methods , 2019, 51.

[29] Gioia G. A., et al. Behavior Rating Inventory of Executive Function. Odessa,F.L.: Psychological Assessment Resources, 2000.

[30] Rothbart M. K., et al. \"Investigations of Temperament at Three to Seven Years: The Children’s Behavior Questionnaire.\" Child Development, 2001,72(5).

[31] Putnam S. P., Rothbart M. K. \"Development of Short and Very Short Forms of the Children’s Behavior Questionnaire.\" Journal of Personality Assessment, 2006,87(1).

[32] 宋芳、杨丽珠:《儿童行为问卷(CBQ)的中文修订》,《第十二届全国心理学学术大会论文摘要集》,2009年。

[33] 杨丽珠、宋辉:《幼儿自我控制能力发展的研究》,《心理与行为研究》, 2003年第1期。

[34] McDermott P. A., et al.\"Learning Behaviors Scale(LBS).\" Journal of Psychoeducational Assessment, 1999.

[35] McDermott P. A. , Nanette M. L., Marlo A.P. \"Development and Validation of the Preschool Learning Behaviors Scale.\" Psychology in the Schools, 2002,39(4).

[36] Darling N. \"Ecological Systems Theory: The Person in the Center of the Circles.\" Research in Human Development, 2007,4(3-4).

[37] 王梳园:《幼儿发展评价的调查研究》,上海师范大学硕士学位论文,2016年。

[38] Sun Y. H., Luo H., Lee K. \"A Novel Approach for Developing Efficient and Convenient Short Assessments to Approximate a Long Assessment.\" Behavior Research Methods,2022,54.

[39] Goodman R., et al. \"Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to Screen for Child Psychiatric Disorders in a Community Sample.\" The British Journal of Psychiatry, 2000,177(6).

[40] Cunningham B.\"The Importance of Positive Self-Esteem for Kids.\"oct.2019,https://www.understood.org/en/articles/the-importance-of-positive-self-esteem-for-kids.