“路线分合”:20世纪30年代 江南农村的困境与出路

摘 要:20世纪30年代,在全球大萧条冲击下中国农村陷入破产,向称富庶的江南农村亦未能幸免。农民经济困顿,由此而来的是抢米风潮等一系列社会动乱事件。造成江南农村困境的原因,既有一般性的天灾人祸、苛捐杂税等因素,也有因商业化程度较高而受国际市场冲击较大,以及毗邻政治中心而承担了更多国民政府赋税压力等特殊因素。针对江南农村的困境,社会团体最先做出反应。此后,政府、银行界、学校等纷纷参与,并提出了救济经济、改良技术、提升教育、改造社会等不同进路,当地农村状况亦因此有所改观。国民政府在此过程中努力争夺主导权,并充分整合各方力量,进一步加强了对农村的有效控制。在此运动中,各方既有大量合作,也有诸多分歧,由此出现了对政府的亲疏向背的多样选择。随着危机的进一步加深,各派暂时搁置成见走向联合。但农村问题依然作为一个繁难的社会问题长期绵亘于中国社会变革的深层结构中。

关键词:江南农村;乡村建设;农村复兴;社会改造

中图分类号:K29文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2024)04-0115-10

DOI:10.19925/j.cnki.issn.1674-2338.2024.04.012

一、问题的提出

从长时段看,处于两次世界大战短暂间隙中的20世纪30年代是一个非常特殊的时期。一方面,全球性经济大萧条如海啸般袭来,笼罩着诸多国家,各国经济困顿,失业问题严重;另一方面,国际政治秩序的剧烈重组也给许多国家带来了新的挑战。此时的中国虽然仍是一个落后的农业国,但也已然被卷入全球资本主义体系,并深受全球经济危机的困扰。帝国主义的侵略和国内地方势力持续存在,严重掣肘着南京国民政府的有效统治。深度依赖国际市场的外贸行业备受冲击,孱弱的民族工商业在经济危机的阻击下步履维艰,农业和农村愈益萧条。

近代中国可谓以农立国。据统计,1933年,中国的就业人员中有79%从事农业,只有21%在非农业部门就业(其中有部分从事双重职业)。这种人口职业分布与美国1820年或1830年的情况大致相似。[1](P.39)在当年的国内净产值中,现代非农业部门仅占总收入的12.6%;农业、传统的非农业部门,以及政府行政占87.4%,其中农业净产值占全国总产值的65%。[1](P.41)这种经济结构在整个民国时期变化甚小。易言之,整个民国时期,中国始终未能彻底改变其落后的农业国处境。到20世纪30年代,接连的天灾进一步加剧了农村的困境,社会各界人士乃至国民政府,纷纷将注意力转移向农村。此间,出现了大量关于农村问题的论述和关注农村问题的社会团体,政府也成立了一系列涉农机构。

中国是一个疆域辽阔、内部差异大的国家。“沿海—内陆”二元经济结构、复杂的国内国际政治情形等,都意味着不能笼统地谈中国的农村问题,而必须对其有所区分,充分观照到问题的复杂性。本文关注的核心区域是江南农村,其范围系采用学界通行的界定,主要指以太湖平原为核心的苏南浙北区域,大致包括旧属苏州、松江、常州、杭州、嘉兴、湖州、太仓六府一州的农村区域。[2]选择这一区域,不仅因为江南地区在中国有着特殊的地位——它“在过去一千年中是中国经济和文化最发达的地区”[3](P.99),也是近代以来中国工商业最繁荣、社会自治力量最强的区域;还因为其相对较发达的文化水平,使这里留下了大量关于农村问题的史料。目前学界关于乡村建设的论述多集中在华北地区,对江南地区的关注则相对较少,这与江南的重要性、丰富性严重不匹配。

当然,其中仍不乏有价值的成果。有学者考察了民国时期江苏乡村建设运动的几种不同模式,并对这次运动从多方面给予肯定。[4]亦有学者关注江南地区的企业家群体,认为他们利用强大的经济实力所进行的农村社会改良和乡村建设,其事业成就远大于乡村建设派。[5]还有学者认为民国时期长江三角洲地区的乡村建设从本质上讲是要对近代以来失衡的中国工农业发展道路进行纠偏,而以张謇为代表的乡村建设模式最为准确地把握了中国“三农”问题的实质。[6]近年来,学界又陆续出现一些基于新理论和新方法的研究成果,并呈现出某些新的学术趋势。其中主要类型包括:一是“叙事转向”视角。如有学者开始反思20世纪30年代农村危机的事实与表述之间的关系,认为“真实的乡村危机与时人的表述有着相当的差距”,并认为对江南乡村危机的表述与表述者的意识形态有关;参见马俊亚《20世纪二三十年代的乡村危机:事实与表述》,《史学月刊》,2013年第11期;马俊亚《用脚表述:20世纪二三十年代中国乡村危机的另类叙事》,《文史哲》,2016年第5期。亦有人认为当时学者的诉求体现了与传统统治者相似的以回归人身依附关系为特征的小农政治诉求。[7]二是“空间转向”视角。如有学者关注了民国时期苏南乡村建设运动中的公共空间,认为这些公共空间发挥着社会性、教育性、休闲娱乐、文化革新、组织民众等功能。[8]三是微观史视角。如有学者考察了除虫菊在近代中国的流转,探究新兴作物从引入到本土化再到产业化的全过程,以及其映射出的科学知识与商业以及政商之间的纠葛。[9]

总体而言,已有研究不论在主题框选上,还是研究方法上,都取得了相当进展。但其中仍有进一步挖掘的空间。首先,已有研究对于江南乡村建设中各主体之间的交互活动关注较少。尽管各方同处江南,立场的差异仍使得政府、银行界、社会团体、学校等对于江南农村问题的研判、路径的选择以及效果的评价都见仁见智。在此过程中,他们既有合作,也有竞争。先行研究对此关注尚少。其次,已有研究未能充分体察江南乡村建设的独特性,没有对其经验做适切的总结和评价。准此,本文拟对此议题进一步挖掘,尝试探讨的问题是:20世纪30年代江南农村困境究竟是什么?其主要原因何在?相关各方的对策分别有何特点和得失?其经验如何?

二、江南农村的困境及其成因

二十世纪二三十年代,中国农村经济破产,社会各界人士纷纷呼吁“救济农村”“复兴农村”,江南地区也被牵涉其中。江南地区河渠交错,灌溉便利,土壤肥沃,物产丰富,农业甚为发达;铁路、公路、水路等纵横交错,交通便利;坐拥上海、无锡等金融和工商业中心,使该区域成为当时中国名副其实的经济中心,也是国际交流最活跃的区域。再加上国民政府首都坐落其侧,各类高校云集,市民社会相对发达,使之成为全国政治中心和文化重心。按理说,当地农村的情形应相对较好,理应不在“困境”之列。但细察当时的报刊言论,可以发现关于江南农村困境和救济的声音反而占大多数。此种形势令人讶异。那江南地区的实际情形到底如何?

(一)困境:经济凋敝与社会动乱

据1937年全国土地委员会调查报告,江苏、浙江两省负债户数率分别高达5082%和6084%,负债户中平均每户负债数分别为155192元和158176元,在被调查的16省中分别居第三和第二位(第一为察哈尔,负债户数率为7311%,负债户平均每户负债165297元)。[10](P.50)若以生活费支出比例来看,以浙江省杭州西湖区、临安县及东阳县、海宁县四地为例,杭州西湖区农户食物支出在农家生活费总支出中占78%,临安县为77%,东阳县为60%,海宁县为53%。[11](P.42)按照恩格尔系数标准,59%以上为贫困,50~59%为温饱,40~49%为小康,30~39%为富裕,低于30%为最富裕,可知江南地区的农家生活绝对算不上富庶,而是普遍挣扎于温饱线上。

经济的匮乏,致使许多农民“像一个长期站在水中只有头还露在水面上的人一样,只要稍微过来一阵涟漪,就足以把他淹死”[12](P.79)。而这样的“涟漪”或“大浪”,在20世纪30年代的江南地区绝不少见,许多地区可谓“每年一小灾,三年一大灾”。如1931年长江流域水灾,湘鄂苏皖赣五省受灾最严重;1934年,江浙等十一省旱水灾;1935年,江浙等二十二省旱水灾;1936年,江浙等二十二省旱水灾。[13]除了大规模的灾情以外,还有许多尚未统计的小灾情。本就脆弱的农村经济,在自然灾害的打击之下一触即溃。在经济问题的助推下,农民离村、农民抢米风潮等一系列社会问题也接连爆发。1935年实业部中央农业实验所调查各省农民离村情况,发现江苏农民离村率为155%、浙江为82%,尚高于山西的49%和广西的72%。[14]在一个以农业为主导性产业、工商业尚不发达的国家,如此多的农民离村,不仅有可能危及社会经济,而且潜在地威胁着整个社会秩序的稳定。

如果说农民离村是潜在的社会动乱因素,那么农民抢米风潮的爆发则是直接的、显性的社会动乱。据报道,江苏无锡县在1932年6月至9月三个月中发生了五十多次抢米风潮。[15]无锡抢米风潮发生两月之后,浙江海宁县长安镇也爆发抢米风潮,然后逐渐蔓延至湖属各地。[16]长安镇抢米风潮甚为严峻,甚至酿成妇孺“殴辱警士”,警察向民众开枪的“流血惨剧”。如此行为“激动众怒,事态益形变乱”。附近乡民“闻风蠢动”,“大有星火燎原之势”。[17]1934年,动乱因旱灾影响再次在长安镇上演,“一月间发生抢米风潮即有多起”[18]。1936年上海《大公报》报道,江南地区爆发大规模聚众乞贷、抗租抢米等风潮,“江南早非复当年之江南”[19]。时人对此现象忧心忡忡,认为抢米风潮不解决,“将发生严重十倍百倍于抢米风潮之事变”[20]。那么,造成江南农村困境的原因何在?

(二)错综交织的缘由

如前所述,江南地区在20世纪30年代经历了众多自然灾害。但时人认为,造成江南农村困境的真正原因并不在于水旱等灾害,“实则无非是人祸所促进”[18]。如1932年本是一个丰收之年,却反而是一个抢米风潮爆发的高峰年。可见农民在农业经济上一定还受着自然灾害之外的诸多因素的威胁。

1.有亏无盈的江南农业

20世纪30年代,由于外国势力的倾销,洋米充斥中国市场。本属产米之区的江南地区也大量进口洋米,这导致农村的农产无法在当地市场立足。除无法在当地销售农产之外,农民想要积极寻找其他市场也极为困难。就国内市场而言,一是因为中国交通不发达,许多地方依然依赖于人力或传统交通方式运输,导致了运输成本的增加;二是中国各地之间还充斥着厘金等关卡税,进一步加重了流通成本。就国外市场而言,当时受全球经济恐慌影响,许多国家纷纷提高关税以保护本国市场,导致中国农产品向外寻求市场的努力也备受打击。除了缺乏市场的因素外,农民还受着商人操纵市场的剥削。由于寻找市场无门,农民不得不接受商人垄断市场、压低谷价的现实。据记载,1932年浙西新谷一登场,谷价便纷纷跌落,以至于农民一年辛苦劳作卖粮所得收入还不抵成本。[21]而到了青黄不接时,农民又须高价从市场上买回粮食。“所以农产价格低落和农产价格奇高,都使农民大为受苦。”[18]除此之外,地租、捐税等生产成本过高也造成了农业经济的亏损。因此,“各类农民各种形态的经营只有净损而无净利,仅有程度上的差别而已”[22](P.126)。

2.备受打击的农家副业

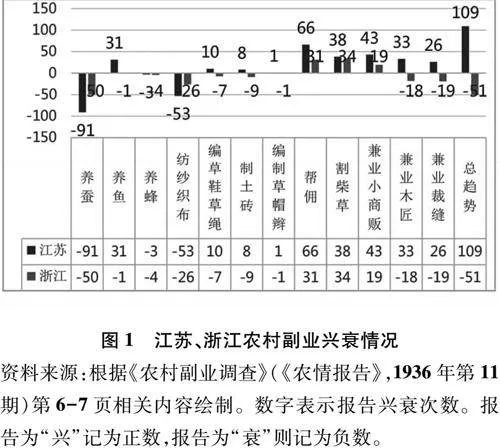

江南地区地少人多,导致其农村经济不得不依赖副业。有统计表明,江南地区有些地方副业收入甚至超过主业收入。[23](P.79)如吴兴的农村依蚕桑业的盛衰“而定荣枯”,作为主业的稻作“对于农民的关系,反远不如蚕桑这般重大”。[24]又如上海宝山县,本也种豆、米、麦子、蚕豆等农作物,但这些农产只用作家中食粮和饲养家畜,只有经济作物棉花才能换钱来支持农家常年经济开销。“所以棉花是全县农村的主要农产,所有棉田,估计约占全县农田十分之七。”[25]但20世纪30年代江南地区传统副业——蚕桑业、纺纱织布业等,呈现大幅衰退趋势。据1935年实业部中央农业实验所全国农村副业调查,20世纪30年代江南地区副业情形如下(图1)所示。

可见,江浙地区向来倚重的蚕桑业、纺纱织布业等此时已衰落严重。正如时人王逢辛所说,蚕桑茧三项为江南“农民生计之泉源”,故蚕收奇歉、桑市衰落、茧市萧条都会导致社会动荡。[20]江苏无锡建设局长也认为,造成无锡农村经济崩溃的原因不在于农业,而在于蚕桑业等“副业之失败”[26]。至于丝茧棉布等副业凋落的原因,则在于20世纪30年代受世界工业危机及日本竞争的影响。也正是因为江南地区农业、副业的商业化程度较高,导致其受全球经济危机影响甚于他处,故“工商业最发达的江南地区反而农村破产更深”[26]。

尚需注意的是,上图还显示,尽管养蚕、纺纱织布等传统副业明显衰落,但当地也兴起了帮佣、割柴草、兼业小商贩等副业。从总体趋势看,浙江省副业呈现衰落态势,但江苏省副业反而有兴盛之势。时人的描述可能有片面或不实之处。造成这种现象的原因或许在于,一方面,限于各种条件,时多只能基于个人观察立论,难以见其全貌;另一方面,或与农民和一般人士的心态有关。中国长久以来求稳定而非革新的群众心理,使得各方需要一定时间去适应这种深刻的业态转型。此外,职业种类的变化并不意味着经济体量的等量增减,新兴副业能否支撑江南农家经济,仍需进一步探究。

3.不良的政治因素

以上论述,不论从农业还是副业出发,都是专注经济和技术方面。但另一种声音似乎更响亮,那就是政治因素,尤其是苛捐杂税。在当时,社会上甚至有“苛捐杂税甚于外患”[27]的言论。如一个署名黄理平的人认为,农业、副业衰败只是“外表的现象”,并不是导致农民贫困的主要原因。他认为南京政府历年来的财政政策“是现时农村破产及毁灭的唯一动力”,其结果都落在农民身上,尤其“是建筑在江浙两省的农民剥削上面”。[26]事实上,对于造成农村破产悉由政治因素这一看法,并非只来自社会人士,政府中也有诸多要人看到这一点。如内政部部长黄绍竑就认为,军队骚扰、官吏贪污、政令烦琐、捐税苛杂“实为农村凋敝之主因”[28]。

总而言之,20世纪30年代江南农村困境的具体表现为经济困顿,而经济问题又进一步引发社会问题。这种经济问题与社会问题的表象在当时的全国乡村来看,或许并无太多独特之处。但就其原因来看,除了全国一般性的自然灾害、苛捐杂税等因素外,还有江南地区工商业发展程度更高而较明显地受到国内外市场因素变动的影响。此外,由于其毗邻全国政治中心,又是历来的富庶之区,因此承受的政府盘剥压力也更大。

三、对江南农村困境的纾解

与此同时,全国各地的乡村建设运动也在兴起。时人评估,当时“在全国有六百多个团体从事乡建工作,有一千多个地方创办乡建机关,有数万知识分子直接间接的加入乡建阵线”,而从地域分布上来看,“以江南一带为最密集之处”。[29]江南一带的乡村建设运动,按实施主体可以分为党政机关、社会团体、学校等多种类型。但事实上,他们之间的活动并非全然独立,各主体之间多有交集亦常有合作。因此,从当时所呈现的工作路线看,这些思路大致可分为救济经济、改良技术、提升教育和改造社会四种路线。需要说明的是,由于毗邻全国政治中心,政府力量在江南地区的乡村建设活动中占据绝对主导地位,这或许是区别于其他地区乡村建设运动的地方。也正因为如此,江南地区的乡村建设运动是以政府的活动为中心展开的。1933年5月,国民政府延聘工商学界重要人物49人为委员[30],成立行政院农村复兴委员会(以下简称农复会),正式提出“复兴农村”的口号。这是国民政府企图整合、引领全国乡村建设运动的重要一步。

(一) 救济经济路线

20世纪30年代江南农村最主要的困境之一乃是资金枯竭,因此,如何救济农村经济成为人们最关切的问题。农复会在开第一次大会时,就将调剂农村金融问题置于首位。其工作分为积极和消极两类。积极方面包括广设合作社、农民银行、农业仓库等新型农村金融组织,并由上海银行公会发起设立农村金融调剂委员会,由各银行向农村输送资金以调剂农村金融。易言之,通过设立新型农村金融组织,将上海的资金输往农村。消极方面则主要是减租减息以及废除苛捐杂税。苛捐杂税对于农民的戕害不浅,对于政府的损害亦深。针对这一情形,国民政府曾于1934年间大力整顿过,“惟田赋附加赋即为各县收入的重要部分,则废除一事就不是简单的了”[31](P.27)。因此,既能解决农村资金枯竭的燃眉之急,又能为城市游资找到新出路的积极路线就成为政府施策的首选,一切工作“系以合作社为中心”[32]。

复兴农村工作须从合作事业办起,是当时国民政府、金融界,乃至许多学者的“口头禅”。[33]1927年,江苏省农民银行成立,提倡合作事业。1931年后,一般商业金融机构纷纷投资农村,办理合作贷款。1933年,农复会成立,提倡合作运动。1935年,蒋介石倡导国民经济建设运动,亦重合作。合作社不仅仅是一种经济组织,还被寄予多种厚望,如“使经济社会化,生活大同化,经济生活统制化”,被认为是“最合理最进步最社会化”的一种组织。[34]事实上,努力推行合作运动并非中国专利,而是当时“世界各国已行有成效”,中国不过是照此“仿行”而已。[35]不仅政府、银行界对合作事业大力提倡,就是许多社会团体、学校也不遗余力地推广合作事业。如中华职业教育社、金陵大学、江苏省立教育学院等在办理乡村建设事业时,都纷纷帮助当地农民组建合作社。经济路线也可以说是“合作路线”。这里的“合作”包括两层含义:第一,各主体将工作重心放在合作社事业上;第二,政府、银行界、社会团体、学校等采取了合作策略。

(二)技术改良路线

不论农业衰败或副业凋敝,都受技术的影响。燕京大学社会学系教授、华北乡村建设运动的要角、时任全国经济委员会委员许仕廉认为,“中国非一分配不足的问题,乃是生产不足的问题”,因此应该努力的方向就是“计划增加生产”。[36](P.18)1931年,国民政府成立实业部中央农业实验所,下设植物生产组、动物生产组、农业经济组三组,分别负责不同事业。这一组织大纲系根据著名美籍农业专家洛夫(H.H.Love)发展中国农业工作组织计划大纲缩减而来[37],应该说较全面地涵盖了中国农业发展的主要问题。除此之外,还有全国经济委员会农业处、棉业统制委员会、蚕丝改良委员会等农副业改良机关。随后,江浙二省也相继制定了农村复兴计划。

农学类院校在此路线中贡献颇多。20世纪30年代,全国最有名的农学院大都集中在江南地区,如私立金陵大学农学院、国立中央大学农学院、国立浙江大学农学院等。它们的事业都采取研究、教学、推广“三位一体”的模式,并且充分实现大学与政府、兄弟院校、科研机构及农村地区的紧密结合。如金陵大学与中央农业推广委员会合作创办乌江农业推广实验区,与中央农业实验所合作开展作物品种改良工作、农事试验场合作、农情调查事业合作等,并由其予以“经费之资助”。[38]国立中央大学农学院与江宁县政府合作改进蚕桑事业、受棉业统制委员会委托附设植棉训练班、办理特约合作棉场与棉花运销合作事业、合作试验农场等。[36](PP.99-107)国立浙江大学农学院则与浙江地方政府多有合作,成效亦可圈可点。在此过程中,政府有效利用了大学的智力资源,大学也通过与政府合作获取了经费支持以及行政力量支持,这是一个双赢的过程。

(三)提升教育路线

事实上,在国民政府开始农村复兴运动之前,一批乡村教育者就已经开始了乡村改进工作。一般认为,乡村建设运动是由乡村教育运动发展而来的[39](P.66),而中华职业教育社(以下简称职教社)“是中国近现代教育史上最早提出在乡村进行教育改革实验的团体”[40](P.376)。职教社是一个由江苏文教界领袖、著名职业教育家黄炎培联合教育界、实业界知名人士于1917年发起创立的民间社团,其在政界也不乏奥援。在其44位发起人和赞成人中,有近四分之一的人是颇负盛名的工商金融界领袖人物[41](P.228),其能量不容低估。故职教社实则是一个实业界和教育界结合的组织。职教社的工作起点是在城市、在工商业,但是一战结束后,中国民族工商业开始逐渐衰落,职教社的事业也受到影响(具体表现为工厂亏损、办学资金匮乏、职业学校毕业生就业困难等),而农村的危机则为职教社实现工作重心的转移提供了可能。[42]

在江南地区同样通过办教育来实现农村改进的团体还有江苏省立教育学院(以下简称教育学院)。教育学院本身是官方的产物,是在“训政”的背景下为“唤起民众”而成立的。其工作开始时仅局限于民众教育上,但随着乡村建设运动风起云涌,同时伴随着民众教育工作的开展,该校人士发现不开展通盘的乡村建设工作就不可能完全实现预期目标。由此,教育学院从民众教育工作扩散到了更广泛的乡村建设工作。到1935年,教育学院俨然成为乡村建设运动的三大中心之一,其标志性事件即该校承办了第三次全国乡村工作讨论会。

由于以上两个团体的教育属性,也由于农民知识程度低下的现实状况,教育成为这批人士改进乡村的中心工作。他们的乡村改进事业范围很广,几乎包含农村自治全部事项,如教育、保卫、卫生、水利、土地整理、救济、组织合作社、改良农村风俗等等。在此进程中,教育团体们很好地扮演了政府进行农村决策时的推动者角色。如20世纪30年代实行保甲制度之时,教育学院就不遗余力地在其工作实验区推行,并且对其成效给予肯定。该院院长高践四公开表态:“由保甲长会议来解决消防、卫生、教育等问题,似较乡邻里长为好办。”[36](P.21)

(四)社会改造路线

除以上三种路线之外,还有一种与国民政府提倡的路线截然相反的路线——社会改造路线。这种路线的提倡者是一批以陈翰笙为代表的左派知识分子。这个知识分子群体在1929至1932年期间以中央研究院社会科学研究所社会学组的身份活动;1933年相关人士成立了与农复会牵连甚广的中国农村经济研究会(以下简称农研会),并于次年9月出版了《中国农村》杂志,以此作为发布调查成果、宣传理论、招募会员的主战场,故被称为“中国农村派”。中国农村派的道路是希望从根本上解决中国问题和农村问题,即对外抵抗侵略者,保障主权独立,实现关税自主;对内推翻封建残余势力,实行土地革命。他们认定“政治的清明更先于经济的改善”,“有政权独立而经济还须依附于人的国家……可是政权不独立主权不完整的国家,从未能自由发展它的经济”[43],中国的出路只有“彻底消灭帝国主义者及封建残余之势力”一途[44]。

尽管与其他各派的路线差异甚大,但在实际行动中,这个知识分子团体也与其他各方多有交流和接触。如农研会常务理事陈翰笙、吴觉农、孙晓村都与国民政府关系甚密。陈翰笙是农复会的委员,负责政府委托的江浙豫陕四省农村调查;吴觉农受全国经济委员会委托负责全国茶业统制计划;孙晓村供职于农复会并研究农村捐税问题。农研会会员张锡昌、刘端生、王寅生、黄国高、钱兆熊、刘怀溥等人主持并参与了农复会委托的四省农村经济调查和整理工作。[45]以上种种联系,使得有人认为农研会和《中国农村》是“农村复兴委员会的附属团体和半官方性的刊物”[46](P.14)。如此千丝万缕的联系,实可谓错综复杂。此外,农研会和教育学院联系也颇为紧密,详情如后文所示。

四、效果、评价及路径转向

行政院农村复兴委员会诞生之初,其愿景是“希望设了这会之后,可以永久不断地去工作,并且希望我们所提议的和我们所决定的办法,能一件件的实行”[47]。然而事与愿违,仅仅3年后,行政院农村复兴委员会就宣告裁撤。这或许不能表明政府领导下的农村复兴运动完全失败,但一定程度上也说明了一些问题。在此进程中,相关各方之间隐约出现了某些“路线之争”。

(一)褒贬不一的经济合作路线

从数据上看,20世纪30年代的合作事业取得了一定进步。根据社会部合作事业管理局统计室的报告,1931—1937年间,全国合作社社数从2796社增加到46988社,社员数从56433人增加到2139634人。[48]其中江浙二省的合作事业颇为有声有色。根据1934年中央统计处的统计,江苏省合作社数量位居全国第二,社员数位居全国第一;浙江省合作社和社员人数均位居全国第四。[49]1936年后,江苏省建设厅对全省合作社进行了重新登记,合作社发展策略从重视数量转变到重视质量。至1937年5月1日止,江苏省全省除东海一县没有合作社外,其余60县均已设立。[50]浙江省的合作事业发展过程与江苏省类似,经历了一个从注重数量到注重质量、从专营信用合作社到兼营多种业务合作社的转变。浙江省建设厅合作事业股股长唐巽泽认为,“合作之真谛,渐为社会大众所认识,合作之组织,逐渐普遍于各地,合作社之质量,渐能趋于纯正”[51](PP198-199)。

但批评之声也不绝于耳。如中国华洋义赈救灾总会总干事章元善表示:“银行为着要投资于农村,不得不找一个负责的对象”,农村合作社成了“银行家的‘出张所’”。[36](P.25)南开大学经济研究所教授方显廷也指出,“中国之合作事业乃一政策非一运动”[52]。中国农村经济研究会理事李紫翔认为,中国的合作运动可谓“先天不足、后天不良”,国民政府时期的合作社是在政府和中外人士的政治要求下建立起来的,民众并没有真正的合作意识;大多数合作社存在管理和运行上的问题,于农民实际利益“非常渺小而不足道”。[53]

事实上,以政府和银行界为首、社会各界人士广泛参与的这条救济农村经济的“合作”路线的选择,有其必然性。一方面,这是救济农村经济最直接、最快的路径;另一方面,对于想要维护当时统治政权、社会结构的人来说,这也是“最稳妥切实”[54]的路线。在整个20世纪30年代,国民政府并未很好地统辖全境,对于帝国主义侵略、地方势力割据、贪官污吏剥削等种种问题,南京当局或非无意解决,但无疑是无力解决。尽管农村经济调剂工作确实可以短暂缓解农村经济危机,但若没有稳定的社会环境、没有强有力的关税保护市场,农民最终仍将在内外夹击中陷入困境。

(二)“争”与“不争”的技术改良路线

技术改良似乎是最无争议的工作,因为它显得价值中立。许多标榜不谈政治的人都好谈技术问题。从物质层面或技术层面来看,20世纪30年代中前期的中国农业确实有一定进步。如金陵大学农学院培育的小麦新品种较标准产量增高56.8%,大豆新品种较标准产量增高44.9%等等;还改良了农具使之更为适应中国农业作业。[36](PP.110-111)方显廷对20世纪30年代中国的农业技术改进成绩也颇多赞誉,认为结果“颇令人乐观”。尤其是农作物的改良最卓有成效,主要作物如米、麦、高粱、稷米、大豆及棉花等的改良,使每亩收获量均有30%以上增加;而美棉的移植成绩甚至“有超过原产地之收货量者”[35]。农业改良是一个长期的过程,这些成果得来不易。

但农村问题并不仅仅是一个农业问题。推崇生产关系说的左翼知识分子们,对于专注技术改良以提升生产力的农村救济路线展开了批评。他们认为,“一个单程的技术改良——无论其属于那方面,若不能与整个社会配合,决不能为中国农村社会所吸收,反之足以助长中国农村社会的恐慌与不宁”[55](PP.13-14)。但这并不意味着推崇生产关系的学者们就全然否定技术改良,他们只是认为生产改良工作的意义有限,并未切中肯綮。如农研会理事千家驹就认为,技术改良只有在“社会生产关系已经根本变革了的社会”,当社会生产关系不再成为社会生产力的束缚之时,技术改良才能发挥它根本的效力。[56]这涉及生产力与生产关系之争,其背后则牵涉到当时中国的整个社会政治结构等复杂问题。在当时条件下,这几乎是难以刨根深究的。

(三)教育路线的动摇与转向

职教社和教育学院作为教育机构,理所当然将希望寄托在教育上。他们看到中国困境的根源在于国民的愚昧无知和缺乏组织力,希望通过教育来提升民众的政治意识、组织能力、文化水平。如果说国民政府追求的主要是制度的现代化,教育界人士关注更多的则是人的现代化,“除非人民的态度和能力同其他形式的发展步调一致,否则国家建设和制度的建立只是徒劳无益的行动,这需要时间”[57](P.3)。这是一条比国民政府直接救济经济更迂回、收效更慢的路。这也受到了左派知识分子们的批评,他们认为乡村教育者们“把中国整个的社会政治经济问题,简化成一个农村问题,简化成一个抽象的‘人’的教育问题”[58]。

也正因为其工作见效慢,成效具有迟滞性,在民族危亡的20世纪30年代,乡村教育家们对此道路产生了怀疑。如职教社乡村教育事业主要负责人江恒源说,尽管徐公桥改进事业取得了一定成绩,可是“本着薄于责人厚于责己的良心来想一想,放开复兴民族排除国难的眼光来看一看”,这种工作“绝对不能满意”,“真是万分惭愧!”[59](P.2)江苏省立教育学院的成绩并没有更好。教育学院的得力干将赵冕说,“多数工作人员缺乏信仰,缺乏热忱。……这样下去,民众教育固然无补于危亡的民族,而自身的前途也是很暗淡的”[60](P.1574)。

面对线路上的困惑,职教社和教育学院出现了不同转向。职教社希望走进一步加深融合的道路,“合政府、金融界、教育界三方之力,联合组成一个协作团体,筹定的款,立定计划,先从训练人才入手,以多元的方法在短期内谋乡村改进事业普遍于全国”[59](P.5)。教育学院中许多人士却纷纷转向了农研会,其中包括俞庆棠这位江苏省立教育学院掌舵者。[61]而钱俊瑞、张锡昌、秦柳方等教育学院的干将,后来也都成为农研会的主心骨。教育学院与农研会之间形成深度融合。职教社和教育学院为什么出现这种不同的转向?在某种意义上,前者转向的原因,或许在于阶级依赖。职教社由于其成员构成,本身和政府及实业界的关系更密切。资产阶级是依附于当政者的,作为教育界与实业界结合体的中华职业教育社,在实践中逐步倾向于政府也就理所当然。后者转向的原因或在于:其一,地缘因素。教育学院地处无锡,而农研会中其核心成员也多属无锡籍,如陈翰笙、孙冶方、薛暮桥等。地缘上的亲近关系使得教育学院与农研会有更多交流、沟通及融合的机会。其二,组织的扩展方式。农研会最主要的扩展组织方式为“会友们尽力择好友介绍入会”[61]。尽管在1935年后农研会开始通过在《中国农村》杂志上公开征求会员以扩大组织规模,但由熟人介绍入会始终是其最核心的组织方式,教育学院及其办理的乡村改进实验区成为农研会重点发展对象之一。

(四)走向联合的救国路线

如上所述,中国农村派对曾以政府为主导的合作路线、以农学院为主的改进生产技术路线及以教育为抓手的乡村教育路线,都展开过激烈批评。这引起了很多人的不满,尤其是参加乡村工作的青年们。他们说《中国农村》杂志的编者们“住在上海,摇摇笔,说风凉话,挖苦人……不出力,不出汗”,“只是破坏者,而不是建设者;是空谈家而不是实干家”;还有一些人则表示,《中国农村》不应“只破不立”,而要指出一条更明确的道路。[62]这使得农研会成员逐步意识到,以往只注重高深研究的调研工作及对乡村工作的批判“非但不够,而且有时竟是错误的”,“我们似乎常常在一个狭隘的范围里面兜圈子,我们对于农村青年工作人员的注意委实太少”。[63]因此,农研会进行了一系列改革,从优先注重研究工作转向研究工作和教育工作并重,并在《中国农村》杂志上公开征集会员以扩大研究会的组织,以将从事乡村工作的青年吸引到中国农村派的阵营来。他们的工作取得一定成绩,教育学院的转向即是显例。1936年底,随着民族危机的进一步加深,农研会会同生活教育社、妇女生活社共同起草了《第四次全国乡村工作讨论会提案》,提出“本会应以全力使全国乡村工作人员一致团结共赴国难案”[64],在全国范围内开展了乡村工作统一战线运动。

如上所述,各派之间因为理念、信仰、阶级身份、工作性质等关系,对不同路径体现出不同的姿态、认知和选择。理念和方法等方面的分歧使他们产生论辩或竞争,但是同处于江南区域又使得各派之间不论在个人关系上,还是工作实践中,都频繁接触,互相依赖。随着民族危机的日渐严峻,各方最终搁置分歧、凝聚共识,走向了某种程度的联合,形成了抗日的统一战线。

五、余论

20世纪30年代的中国农村,在历史积弊和国际因素冲击的影响下,已呈现全面的系统性的危机。这对中国的近代化进程无疑形成了深度制约,对于应对日益严峻的日本侵华危机的筹备工作而言,也显得形势峻迫。乡村建设因时而起。政、学、商等各界的有识之士、有力之士为此积极谋划,分别基于不同的立场、认知和条件,进行了各具特点的应对。由此也使江南乡村建设运动,呈现出内在的张力和复杂性。

乡村建设运动牵涉甚广,波及全国,诸多方面均参与其中,各尽所能,以图大计。而此时的江南乡村建设运动,吸引了党政机构、工商实业界、学术文教界等方方面面重要人物的共同参与,左翼知识分子已深度介入其中,且得到初步历练。但就总体而言,这一运动,最终俨然成为一场以政府为主导的、社会各界人士纷纷参与的救济农村、复兴农村的运动,也是一场政府整合大学、社会团体、银行界等社会力量对乡村进行改造的运动。在当局的统筹协调下,各界都进行了多方努力,这些努力虽未能完全疏解江南农村的困境,但无疑使现状得到了某些显著的改观。更重要的还在于,南京当局在这场运动中积累了很多正反两方面的第一手经验,并作为执政者初步获得了对乡村治理和农村经济发展的领导权。仅此而言,对其就有不可忽视的意义。这些经验和努力的成效,为后期抗战提供了有效的物质和组织基础。很难想象,如果没有20世纪30年代的合作运动奠定的基础,40年代国内大力提倡的“工合运动”该如何开展;如果没有农业、副业的技术改良,传统的生产方式能否为旷日持久、消耗巨大的抗日战争提供物质基础;如果没有经过教育组织训练,一盘散沙似的农民能否有效组织起来抵抗外敌。此外,这场运动也为解放战争时期权力的再次分配奠定了人心基础,依赖或背离国民政府的选择在此次运动中初现端倪。由此可说,这一运动虽起于江南、聚焦乡村,但其波及面广及全国各地,涉及各党各派、各行各业和各个族群,影响也并未止于20世纪30年代,其对此后相当长时期的社会经济嬗变及军政进程也意义甚大。

若欲追问,与华北、华西等地的乡村建设运动相比,江南乡村建设的特征何在?从实际情况看,其最大的独特性或并不在于困境及成因,而在其他。无可讳言,不论其商业化程度多高、受国际市场影响多大,在20世纪30年代的中国,这种区域间的差异还不至于使中国农村内部形成实质性的区别——毕竟从某种程度上来说,当时中国几乎所有农村接近或陷于绝对贫困。江南乡村建设的独特性或许主要在于其具体操作方面:政府强势参与并统领社会各方力量,加强了对江南农村的经济、技术和组织的改良;同时也加强了对农村的有效控制,部分地重塑了江南乡村的某些样态。这对夯实南京方面的执政根基,无疑是助益甚大的。尽管中国社会动荡不安、动乱频仍,但农民革命之所以没发生在江南,或许也与此有关。

参考文献:

[1] 费正清编:《剑桥中华民国史1912-1949年(上卷)》,杨品泉等译,北京:中国社会科学出版社,2018年。

[2] 徐茂明:《江南的历史内涵与区域变迁》,《史林》,2002年第3期。

[3] 李伯重:《新视野,新方法,新成就:读张晓晶、王庆〈传统中国的财富积累与分配:1820年代长三角地区社会财富研究〉》,《中国社会经济史研究》,2023年第1期。

[4] 朱考金、王思明:《民国时期江苏乡村建设运动初探》,《中国农史》,2008年第4期。

[5] 马俊亚:《简析江南乡村建设运动》,《天津社会科学》,2012年第3期。

[6] 崔军伟:《民国时期长江三角洲地区乡村建设探析》,《求索》,2013年第5期。

[7] 李发根:《观念与阐释:小农政治认知与转型期江南农民离村的叙事悖论》,《人文杂志》,2019年第9期。

[8] 戚晓明、刘春卉、尹秋玲:《民国时期苏南乡村建设运动中的公共空间》,《中国农史》,2023年第5期。

[9] 俞泽玮:《知识流转、商业投机与产业型塑——除虫菊在近代中国(1897—1937)》,《中国科技史杂志》,2023年第4期。

[10] 全国土地委员会编:《全国土地调查报告纲要》,1937年。

[11] 实业部国际贸易局编纂:《中国实业志·浙江省》,上海:实业部国际贸易局,1933年。

[12] 理查德·H.托尼:《中国的土地和劳动》,安佳译,北京:商务印书馆,2014年。

[13] 《我国历年重要灾害一览表》,《农情通讯简报》,1947年第20—22期。

[14] 实业部中央农业实验所:《各省农民离村调查》,《农情报告》,1936年第7期。

[15] 许绳祖:《我们的内忧外患是什么?》,《斗报》,1932年第34期。

[16] 罗时实:《浙江抢米风潮》,《政治评论》,1932年第8期。

[17] 《浙省长安县农民抢米潮愈严重》,《大公报(天津)》,1932年7月11日第5版。

[18] 冯和法:《一年来中国农村经济之回顾》,《时事新报(上海)》,1934年10月21日第11版。

[19] 《江南农村问题之严重》,《大公报(上海)》,1936年4月25日第2版。

[20] 王逢辛:《专论:以经济眼光观察抢米风潮》,《钱业月报》,1932年第8期。

[21] 姜解生:《一九三二年中国农业恐慌底新姿态——丰收成灾》,《东方杂志》,1932年第7期。

[22] 冯紫岗编:《嘉兴县农村调查》,国立浙江大学、嘉兴县政府,1936年。

[23] 实业部国际贸易局编纂:《中国实业志·江苏省》,上海:实业部国际贸易局,1933年。

[24] 吴晓晨:《蚕桑衰落中的吴兴农村》,《东方杂志》,1935年第8期。

[25] 陈凡:《宝山农村的副业》,《东方杂志》,1935年第18期。

[26] 黄理平:《抢米风潮及其救济方法》,《民众导报》,1932年第18期。

[27] 《关于废除苛捐杂税之言论》,《农村复兴委员会会报》,1934年第10期。

[28] 黄绍竑:《提案及意见书:复兴农村应先安定农村案》,《农村复兴委员会会报》,1933年第1期。

[29] 齐植璐:《现阶段中国乡建运动之检讨》,《农村建设》,1936年第1期。

[30] 《委员题名录》,《农村复兴委员会会报》,1933 年第1期。

[31] 孙晓村编:《苛捐杂税报告》,《农村复兴委员会会报》,1934年第12期。

[32] 《浙乡村建设研究会讨论农村复兴问题》,《农村复兴委员会会报》,1933年第1期。

[33] 于永滋:《农村救济问题:中国合作社之进展》,《东方杂志》,1935年第1期。

[34] 童玉民:《合作社特性之分析》,《新安月刊》,1934年第11、12期。

[35] 方显廷:《中国农村经济之复兴》,《大公报(天津)》,1936年6月7日第3版。

[36] 章元善、许仕廉编:《乡村建设实验(第2集)》,上海:中华书局,1935年。

[37] 《设立中央农业试验所案》,《农村复兴委员会会报》,1933年第1期。

[38] 章之汶:《三十年来之金陵大学农学院》,《农林新报》,1943年第4—9期。

[39] 郑大华:《民国乡村建设运动》,北京:社会科学文献出版社,2000年。

[40] 吴洪成:《中国近代教育思潮新论》,北京:知识产权出版社,2016年。

[41] 田正平分卷主编:《中国教育史研究·近代分卷》,上海:华东师范大学出版社,2001年。

[42] 崔军伟:《试析民国时期中华职业教育社向农村改进事业的转向》,《兰州学刊》,2010年第7期。

[43] 陈翰笙:《进步的三十年》,《东方杂志》,1941年第1期。

[44] 千家驹:《中国的歧路——评邹平乡村建设运动兼论中国工业化问题》,《益世报(天津版)》,1935年4月6日第11版。

[45] 《会员消息》,《中国农村经济研究会会报》,1934年第1期。

[46] 薛暮桥:《给刘少奇同志写的报告》,陈翰笙、薛暮桥、冯和法编:《解放前的中国农村(第2辑)》,北京:中国展望出版社,1989年。

[47] 《第一次大会纪录:(一)农村复兴委员会第一次会议汪委员长开会词》,《农村复兴委员会会报》,1933年第1期。

[48] 《全国合作社历年之进展(民国二十年至三十一年)》,《统计月报》,1943年第78期。

[49] 中央统计处:《民国二十三年合作运动之全国统计(附表)》,《合作月刊》,1934年第11、12期。

[50] 《江苏省合作事业内容之分析》,《合作月刊》,1937年第6期。

[51] 唐巽泽:《十年来之浙江合作事业(附表)》,《浙江省建设月刊》,1937年第11期。

[52] 方显廷:《中国之合作运动》,《大公报(天津)》,1934年5月16日第11版。

[53] 李紫翔:《中国合作运动之批判》,《益世报(天津版)》,1936年4月25日第12版。

[54] 陈果夫:《中国合作运动:十年来的中国合作运动》,《文摘》,1937年第2期。

[55] 萧三:《单纯之农业技术改良能否促进中国农村繁荣?》,《农村》,1935年第1期。

[56] 千家驹:《我们对于农业技术改良运动的态度》,《中国农村》,1936年第7期。

[57] 阿列克斯·英克尔斯、戴维·H.史密斯:《从传统人到现代人——六个发展中国家中的个人变化》,顾昕译,北京:中国人民大学出版社,1992年。

[58] 李紫翔:《中国农村运动之理论与实际》,《新中华》,1935年第18期。

[59] 江恒源:《序》,姚惠泉、陆叔昂编:《试验六年期满之徐公桥》,上海:中华职业教育社,1934年。

[60] 赵冕:《对于本刊诞生的追忆与未来的希望》,《教育与民众》,1934年第8期。

[61] 《会务报告》,《中国农村经济研究会会报》,1937年第7期。

[62] 孙冶方:《为什么要批评乡村改良主义工作》,《中国农村》,1936年第5期。

[63] 《复刊词》,《中国农村经济研究会会报》,1936年复刊号。

[64] 中国农村经济研究会:《第四次全国乡村工作讨论会提案》,《中国农村》,1936年第9期。

Separation and Integration:On the Predicament and"Countermeasures of Jiangnan Countryside in 1930s

LIU Chao, YIN Jiamin

(College of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: In the 1930s, Chinas rural areas fell into bankruptcy and the prosperous rural areas of Jiangnan were not spared. In fact, farmers were in economic distress, and a series of social unrest events such as the wave of rice robbery came from it. In general, the predicament of the rural areas in the south of the Yangtze River can be attributed to the general natural disasters and man-made disasters, excessive taxes and other factors, as well as the special factors such as the greater impact of the international market due to its high degree of commercialization, and the more tax pressure of the national government due to its proximity to the political center. Social groups were the first to respond to the plight of the Jiangnan countryside. Since then, the government, banks, and schools have joined the effort and come up with different ways to help the economy, improve technology, enhance education, and reform society. In this process, the national government fought for dominance and fully integrated the forces of all parties, further strengthening the effective control over the countryside. In this movement, there is a great deal of cooperation, but also a lot of disagreement, resulting in the emergence of a variety of friendly or distant government choices. As the crisis deepened, all factions put aside their differences and joined forces. But the rural problem was still lurking in the deep structure of Chinas social reform as a social problem.

Key words: Jiangnan countryside; rural construction; rural revitalization; social transformation

(责任编辑:蒋金珅)

基金项目:国家社会科学基金教育学青年项目“民国时期大学学术建制研究”(C0A190248)的研究成果。

作者简介:刘超,浙江大学教育学院教授、博士生导师,主要从事干部教育学、历史社会学、计算社会科学等跨学科研究;殷佳敏,浙江大学教育学院博士研究生。