利用多重语境,渗透汉字文化

【摘 " 要】开展汉字文化教育,是小学语文教学的重要内容。教师要引导学生在汉字本体语境中,理性地认识汉字本源,科学识字;在文本故事语境中,细腻地体悟汉字,深入分析;在儿童生活语境中,灵活地运用汉字,联系实际。由此,用汉字文化不断培育学生、滋养学生,使学生的核心素养得到提升。

【关键词】汉字文化;语境;识字;语用

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在“语言文字积累与梳理”学习任务群中指出,要引导学生“通过观察、分析、整理,发现汉字的构字组词特点,掌握语言文字运用规范,感受汉字的文化内涵,奠定语文基础”。由此可见汉字文化的重要性。开展汉字文化教育,旨在让学生在能读会写的同时形成汉字思维,促进语言、认知等和谐发展,传承和发扬优秀传统文化,坚定文化自信,构筑中国精神。

为了让汉字文化和语文学习更好地融合在一起,教师要积极探索设置“三重语境”,即“汉字本体语境”“文本故事语境”“儿童生活语境”,找准教学着力点,推动汉字文化课程更加贴合学生的学习需求和认知水平。

一、在汉字本体语境中,从趣味识字走向科学识字

汉字的形体携带大量可供分析的信息。溯源汉字,能了解汉字最初的构形构意。《课程标准》在第二学段的学段要求中指出:“感知常用汉字形、音、义之间的联系,初步建立汉字与生活中事物、行为的联系,初步感受汉字的文化内涵。”因此,教师可在汉字本体语境中,借助汉字字源,结合汉字的象形特征进行识字教学,在增加学习趣味的同时,深化学生对汉字的理性认识,做到科学识字。

(一)了解构字方法,整体培养汉字思维

在小学阶段,主要渗透“象形”“会意”“形声”三大基本汉字构造方法,使汉字变得通俗易懂,既拓宽汉字学习的途径,又促进学生汉字思维的培养。

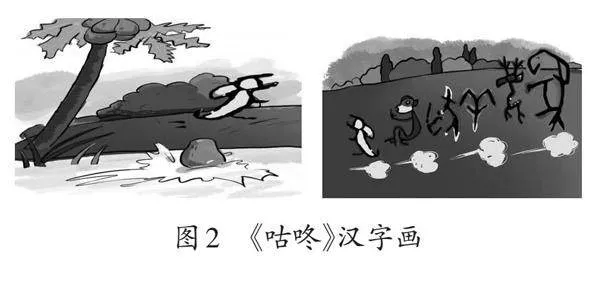

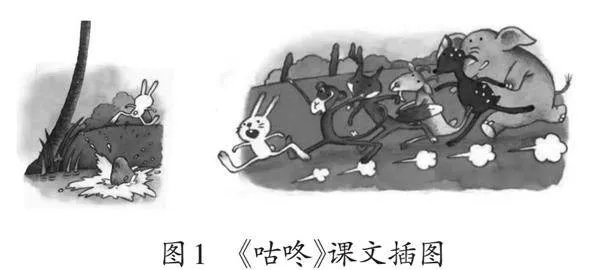

以第一学段为例,课堂上侧重引导学生学习象形字,化抽象为具象,助力学生进行整体感知。如教学统编教材一年级下册《咕咚》一课时,教师选取文中的关键象形字,采用图文结合的形式,将故事转化为汉字画,即利用课文插图(如图1)将汉字的古代字形一一呈现(如图2),让学生直观了解象形字的造字特点——直绘物象,抓住事物最主要的特征。

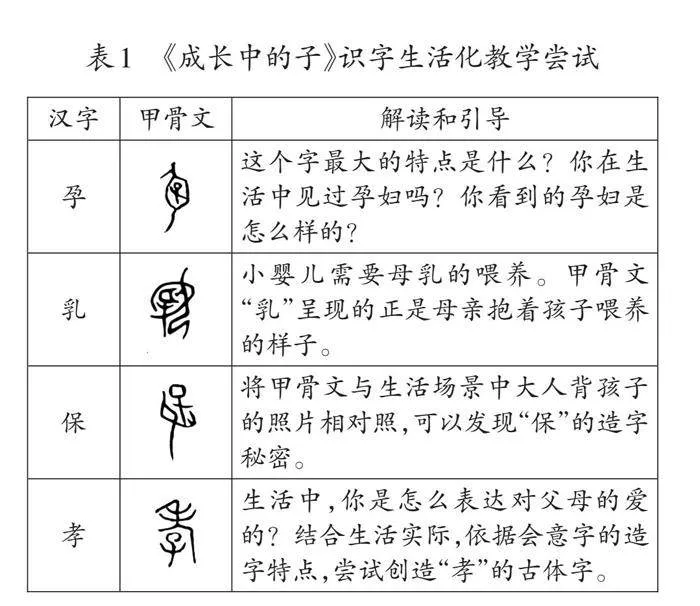

到了第二学段,课堂上可引入“会意字”的概念,让学生在识读汉字的时候逐渐体会会意字的构字思维。比如,设计汉字文化课《成长中的子》,紧紧围绕会意字的造字特点开展教学,引导学生发现汉字特点并灵活运用。具体教学目标如下。

1.通过猜测、对照等方式,认识甲骨文“子”,找出甲骨文“孕、乳、保”中的“子”。

2.依托字形,分析“孕、乳、保”的部件,发现会意字的特点。

3.根据会意字的特点,尝试创造“孝”的古体字,认识并理解“孝”的字形及含义。

(二)学好基础汉字,利用部件加强识记

基础字往往作为部件在大量的汉字中出现。学好基础字,能为以后的汉字学习打下坚实的基础。因此,课堂上教师要选取构型简单、利用率高的基础字,将基础字讲透彻。

如在汉字文化课《画五官》一课中,教师引导学生通过学习基础字“自”,知道“自”就是现在的“鼻”,进而拓展学习“息”和“臭”。具体学习活动如下。

1.自主交流,说说鼻子的作用。

2.观察对比“鼻”的甲骨文字形,找到“鼻孔”“鼻翼”“鼻梁”,明确“鼻”是依据鼻子的形状造字的。

3.厘清“自”与“鼻”的关系,明白“自”构成的字很多都和鼻子有关。

4.认识并了解“臭”“息”的字形、字义,掌握“臭”的两个读音及意义。

通过观察对比,学生明白基础字“自”的本义表示鼻子,进而举一反三,观察“息”和“臭”,在自主辨析的过程中感受科学的识字方式,加强记忆。

(三)厘清汉字构形,分析部件理性识字

王宁在《汉字构形学导论》中指出,在中小学阶段,教师对汉字的拆分和讲解必须是科学的,要注意遵循汉字构形的规律。对此,教师应综合运用多种方法解释汉字的构造原理,助力学生自主识字。

比如,教学统编教材五年级下册《闻官军收河南河北》一课时发现,学生书写“初闻涕泪满衣裳”时存在两种错误:一是把“初”的部首误写成“示字旁”,二是把“初”写成“忽”。对此,有必要向学生讲一讲“初”字。本句诗的意思为“刚刚听到收复失地的消息就泪流满面”,这里“初”的意思就是本义“开始”。在此基础上,结合汉字构形,进行溯源剖析:“初”由“衣”和“刀”组成。用刀裁布是做衣服的第一步。因此,“初”的意思就是“开始”。如此,教师通过拆解组合汉字构件,让学生更好地理解汉字。

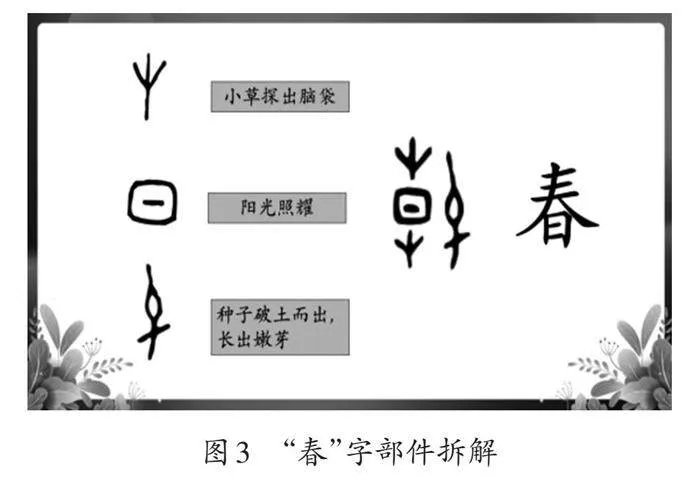

又如,在学习“春”字时,由于单看“春”字很难将它与生机勃勃的春日联系在一起,教师带着学生认真分析“春”的甲骨文字形,进行部件拆解(如图3)。学生看出“春”字是由“探出脑袋的小草”“破土而出的种子”和“暖阳”组成的,由此加深了对“春”的认知。

在认识部件的基础上,通过对汉字进行拆分、归纳,可以有效地认识汉字。实践证明,科学地用好汉字本体语境,了解有关汉字的本源知识,是学习汉字的一条优选路径。

二、在文本故事语境中,从浅尝辄止走向深度解析

在阅读教学中,教师可适时渗透汉字文化,促使学生深化对文本的感悟,由此从单一了解汉字信息进阶到识字与阅读融通。

(一)以义解之

课文中往往会存在对学生而言具有陌生感的字、词,理解起来有一定难度,对文本阅读形成一定阻碍。如果了解汉字背后的文化内涵,学生能更好地理解文本。

如,统编教材五年级上册《白鹭》中对白鹭外形的描写非常经典:“素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑。”鉴于学生对“素”“黛”的理解没有那么准确,教师把教学着力点放在这两个字上,引导学生着重学习色彩背后的含义。通过学习,学生明白了“素”就是未染色的白色丝织品,后来引申为“白色”。结合“黛”的字形演变,学生了解了“黛”表示“青黑色颜料”,后指“青黑色”。教师出示“黛瓦粉墙”“远山如黛”等词,便于学生更深入地了解“黛”的色彩意境。之后,学生再去阅读“素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑”,自然能体会到作者用词的独特和巧妙,感受白鹭的和谐之美。

(二)以情感之

课文中的一些关键字词往往隐藏着作者的思想情感。学生可以借助这些关键字词,发现语言表达的秘密,感受文字所要传递的情绪,加深对文本的体悟。在这个过程中,适时了解相关汉字文化可以起到锦上添花的作用。

如统编教材六年级上册《丁香结》中,丁香结常用来象征生活中解不开的愁怨,是一种文学意象。学生并不能直观地感受其中的深意。因此,教师以“结”为关键字,借助汉字文化知识进行拓展教学。

1.识“结”明意,探究本义。

(1)引导:人生的问题、人生的愁怨,化成一个“结”字。在你眼中,“结”是怎么样的?

(2)呈现“结”的古文字,引导学生观察字形,认识“糸”,理解“糸”表示“束丝之形”。

(3)理解句意:结,缔也。从糸,吉声。(《说文解字》)

(4)明确“结”的本义“丝线绞织在一起不可分解”,意为“打结”。

2.知“结”悟情,感知愁怨。

(1)学习“结”的引申义:“结”是难解难分的,心情烦闷就如丝线交缠,因此“结”引申为“郁结”。

(2)引用古文:意有所郁结。(《报任安书》)

(3)小结:丁香结形似“结”,在古人眼中象征着愁怨。

(4)引导学生回忆自己的成长过程中有哪些“结”,说说内心感受。

学生通过分析“结”的字形和学习本义、引申义,理解了“丁香结”这一文学意象,进而唤醒生活体验。说生活中遇到的“结”,则能拉近学生与文本的距离,进而更好地探讨作者的人生态度。

以具有情感特质的汉字作为桥梁,辨析汉字字义,加强文本与学生之间的情感关联,能助力学生进行深度阅读,引发感悟。

(三)以文化之

教学中,教师可以挖掘汉字背后的文化意蕴,与阅读文本产生联动。

比如,学习统编教材五年级下册《凉州词》一诗时,学生不太理解为什么会“怨杨柳”。诗中的“杨柳”其实指的是叫作《折杨柳》的曲子,代表了戍边战士离乡、思乡的愁怨。对此,教师可以抓住“柳”和“柳文化”,引导学生了解“折柳”的典故,再补充其他古诗、古文中“柳”的意象,拓展学生的知识面。

同样的学习方式可以运用到古诗《送元二使安西》中。针对诗中“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”一句,教师可聚焦“酒”这个字,让学生知道古人离别前会饮一杯送别酒,以酒为媒介,表达对彼此的不舍和牵挂。之后,教师又渗透了“壮行酒”“接风酒”等与酒文化有关的知识,让学生学古诗,更学文化。

三、在儿童生活语境中,从就字识字走向联系实际

除了汉字本体语境和文本故事语境之外,开展汉字文化教育还要关注儿童生活语境,把汉字文化的习得融入真实的生活。

(一)从生活中来

把汉字放在儿童生活语境中,可让学生既通过汉字感知生活,又通过生活经验来感知汉字。如在《成长中的子》中,教师就充分将生活中的所知所感融入课堂教学(如表1)。

表1中对“孕”“乳”“保”的字形分析,紧紧对接生活实际。学生联系自身,感受到自己也是在父母的爱护之下成长的,由此识字与生活体验相融合。教师在引导学生认识“孝”的过程中,同样由生活经历出发,让学生说说生活中自己对父母孝顺具体表现在什么地方。从汉字到生活,又从生活回到汉字,学生带着体验识字悟情。

(二)到生活中去

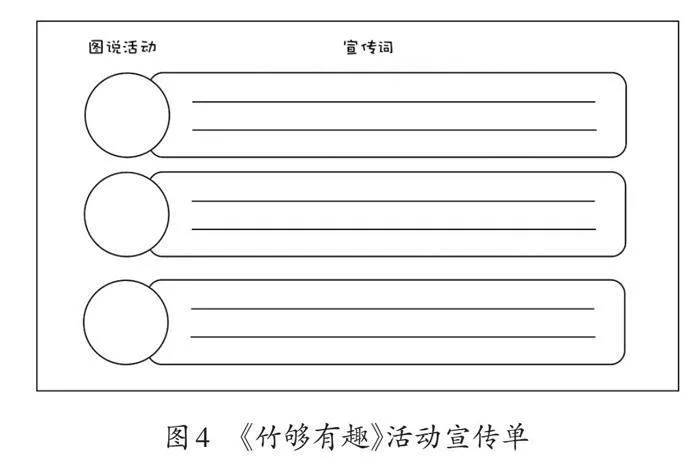

学习汉字文化,最终还是要与学生的生活勾连。比如,教师在四、五年级围绕“竹”这一主题开设了不同内容的汉字文化课。其中,《竹够有趣》一课以学校春游为主题情境,要求学生为春游设计宣传单(如图4),并在春游前向学校德育处投稿。课堂上,教师引导学生学习“竹”“笋”“笔”三个汉字及其文化内涵,结合打卡景点,综合运用所学知识,为“逛竹林”“挖春笋”“体验竹制传统游戏”等活动绘制图画并撰写宣传词。

又如,在学习了统编教材五年级上册《落花生》一课后,教师设计了以“竹”为元素的汉字文化课《不可居无竹》,由“竹”字延伸到咏竹诗的学习。学生了解竹代表坚韧、谦虚等品质。课堂上,教师让学生引用咏竹诗劝慰苏轼,并联系现实生活,将描写竹的诗句送给身边的好友,鼓励他、赞赏他、激励他。

综上,教师要以《课程标准》为基准,融合语文学习与汉字文化学习:在汉字本体语境中,引导学生更加理性地认识汉字本源,科学识字;在文本故事语境中,引导学生更加细腻地体悟汉字,深入分析;在儿童生活语境中,引导学生更加灵活地运用汉字,联系实际。由此,用汉字文化不断培育学生、滋养学生,使学生的核心素养得到提升。

参考文献:

[1]李节.再谈汉字教育的科学性:北京师范大学教授王宁访谈[J].语文学习,2015(3):7-11.

[2]王宁.汉字构形学导论[M].北京:商务印书馆,2015:19.

[3]王宁.汉字构形十二讲[M].北京:商务印书馆,2022:11.

[4]李向群.义教新课标视域下汉字文化融入识字教学策略研究:以义务教育第三学段为例[J].语文建设,2023(22):36-39.

[5]缪晓红.在汉字文化中凸显语文课程铸魂育人导向:以二年级下册《神州谣》为例[J].福建教育,2024(1):38-40,47.

(浙江省舟山第一小学)