农地流转、耕地“非粮化”与粮食安全

何阳 段邵聪 肖慧敏

摘 要:维护粮食安全是中国式现代化的物质保障,而耕地“非粮化”制约着中国粮食安全。基于农地流转再利用的资本逐利视域,立足不同区域的实证案例,发现耕地“非粮化”现象广泛地存在于农地流转中,农地经营户在流转耕地上偏好种植果木等经济作物,而非粮食作物。究其原因,农地流转本质上是资本下乡对耕地利用的再造,而资本下乡秉承着逐利性原则。受限于市场经济内生机制、政府干预形式和力度缺陷、公共政策执行存在偏差及农地流转合同未规定耕地使用方式等因素影响,农地经营户种植粮食作物的比较效益偏低,难以满足资本逐利需要。当前,囿于农村劳动力空心化及老龄化、土地承包期限延长至30年政策等条件制约,不应盲目地将农村流转耕地收回重新分配给农民耕种,而应遵循农地流转再利用的资本逐利逻辑。在农地流转基础上,选择区域实施商业化种粮政策,同时通过优化政府干预形式和力度,确保公共政策精准执行及利用协商治理调整合同内容方式来提升农地经营户种粮积极性,从而推动耕地“非粮化”朝着“种粮化”转向。

关键词:粮食安全;农地流转;耕地“非粮化”;商业化种粮;资本下乡

中图分类号:F321.1 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2024)04-0074-09

一、耕地“非粮化”:维护粮食安全亟待解决的重要议题

“全方位夯实粮食安全根基”是党的二十大在面对百年未有之大变局的国际环境下,针对民生工程作出的科学研判。《中华人民共和国粮食安全保障法(草案)》指出:“保障粮食安全是国家的重要任务,涉及到农业生产、粮食储备、粮食质量安全、粮食进口和国际合作等多个方面。”由此可见,维护粮食安全是一个复杂的系统性工程,它需要着眼于多个抓手,在做好源头治理的同时做好过程治理。从源头治理看,在当前复杂的形势下,应毫不放松抓好粮食生产,而耕地利用是粮食生产的重要一环,因为“耕地作为粮食生产的重要载体,其利用方式变化将直接决定粮食生产能力,并深刻影响国家粮食安全格局”[1]。正是基于这样的判断,国家在“牢牢守住十八亿亩耕地红线”的底线思维[2]基础上,又指出“严格落实耕地保护制度”。针对影响国家粮食安全的耕地“非粮化”现象,2024年中央1号文件明确提出要分类稳妥开展违规占用耕地整改复耕,细化明确耕地“非粮化”整改范围,合理安排恢复时序。

耕地“非粮化”可以从狭义和广义两个角度理解,狭义的耕地“非粮化”指在耕地上种植蔬菜、水果、花卉等经济作物的行为[3];而广义的耕地“非粮化”指在耕地上从事一切“非粮化”种植的行为[4]。当前,学术界围绕耕地“非粮化”的时空特征、演变历程、影响因素及治理策略等问题展开了广泛讨论。从学科分布看,涉及经济学、管理学、社会学、政治学等不同学科领域;从研究方法看,实现了定性研究与定量研究的充分结合,既有成果为我们正确认识耕地“非粮化”奠定了良好基础。鉴于粮食安全的重要性,本文从广义上来理解耕地“非粮化”概念,将在耕地上未种植粮食作物的一切行为均视为耕地“非粮化”现象,既包括种植蔬菜、水果、花卉等经济作物现象,也包括在耕地上养殖牲畜、修建房屋设施等其他现象。

以农村耕地是否被流转为标准,可将耕地划分为被流转农村耕地和未被流转农村耕地。对于农地流转是否会导致种植结构“非粮化”问题,侯胜鹏认为农地流转不仅会威胁我国粮食总产量和粮食整体生产能力,还会侵犯农民土地产权,极度放大了农民的风险[5];匡远配[6]、谭淑豪[7]等发现随着土地流转快速推进,“非粮化”和“非农化”趋势明显,“新型农民”改种经济效益高的作物而放弃了种粮。不同于农地流转在粮食安全领域产生的“威胁论”,罗必良[8]、张宗毅[9]等基于不同的实证研究,发现与大规模农地经营户相比,小规模农地经营户才倾向于“非粮化”生产,这说明农地流转并非一定导致耕地“非粮化”问题,而易小燕等认为除了耕地面积大小会影响农户在转入耕地上的“非粮化”种植规模外,户主年龄、非农收入所占比重、流转租金和地区差异也是影响农户在转入耕地上的“非粮化”种植规模的重要因素[10],并且将耕地“非粮化”倾向的主要流转模式归纳为龙头企业带动流转模式、大户规模化集中流转模式、专业合作社集体模式[11]。此外,农地流转过程伴随着工商资本的嵌入,本质上可归结为工商资本对农地利用的再造,因此,工商资本下乡对农地流转后的耕地“非粮化”问题有着重要影响。针对此问题,高晓燕等发现工商资本租赁农村土地会挤出从事农业生产的农户,加剧农户耕种的“非粮化”倾向,继而提出完善种粮补贴政策,提高粮食收购价格,抑制种粮成本过快上涨的治理措施[12];陈靖发现“资本下乡”通过土地流转可以迅速地形成大户农场,却无法通过规模经营在种植环节盈利,出现了产业转换和退出种植环节的后果[13]。

梳理文献,发现农地流转与耕地“非粮化”之间存在密切联系,但当前学术界在土地流转是否会加剧“非粮化”这一问题上尚未达成共识[14],这主要是由于中国国土面积较大,不同区域具有显著的差异性。虽然影响农地流转中耕地“非粮化”种植的因素众多,但资本逐利无疑是一个重要视角,因为农地流转本质上是资本对农地利用的再造,现实情形中大规模农地经营户和小规模农地经营户在耕地“非粮化”问题上产生分歧的根源也在于此。大规模农地经营户通过种植粮食作物可以获得收益,而小规模农地经营户难以通过种植粮食作物获得收益,以致在农地流转后的种植结构上出现了差异。那么,为何会出现农地经营户在流转农地上种植不同作物情形?影响农地经营户种植作物类型选择的主要因素是什么?这些是我们需要探讨的问题。遗憾的是,既有成果尚未对农地经营户为何在流转耕地上种植不同作物情形引起足够重视,对挖掘农地流转中耕地“非粮化”现象形成机理的研究相对缺乏。为此,文章立足不同区域农地流转中耕地再利用的多案例,选择从资本逐利视域探讨农地流转中的耕地“非粮化”问题,运用比较研究法探索农地流转中耕地“非粮化”问题的形成机理,继而指出农地流转中耕地“非粮化”的政策回应路向,以期对维护国家粮食安全有所裨益。

二、资本逐利视域下农地流转中的耕地再利用:一个解释性框架

农地流转政策是国家为解决土地碎片化经营出现产量不足、农村劳动力空心化和老龄化严重导致无人种地等问题而制定的,以期通过规模化和机械化等现代经营方式来弥补传统经营方式的不足。自2013年以来,中央1号文件都非常重视资本下乡在乡村建设中的作用,强调为推动农业现代化要鼓励工商资本下乡,提高工商资本经营租赁农地的准入门槛,完善土地政策监管和风险防控等。在农地流转再利用过程中,“资本下乡”更是发挥着显著作用。戚渊等直接将农地流转和资本下乡结合,提出了“农地资本化”概念,诠释其内涵及机理[15],张云霞将农地租赁视为一种较为初级的农地资本化形式[16]。

作为从事农地流转行为活动的市场主体在本质上是理性人,理性人总是“系统而有目的地尽最大努力去实现其目标”[17]。理性人的目标就是逐利,这里的逐利主要指经济效益。因此,在农地流转中,逐利无疑是农地经营户开展农地流转活动继而决定土地使用情形的判断准据,而农地流转中的逐利行为可通过比较效益展开衡量。比较效益,一般适用于两种情形:一是在国际贸易理论当中,指一个国家(或地区)提供某种产品或劳务比之提供其他产品或劳务相对来说更为便宜合算的特殊能力;二是一个国家内部地区之间、行业之间、企业之间、个人之间的成本比较。本文的比较效益是对农地流转中耕地再利用的成本、利润作出比较,即农作物与替代作物相对净收益,这“在一定程度上会影响农户在有限的土地资源中进行作物种植分配的决策行为”[18]。

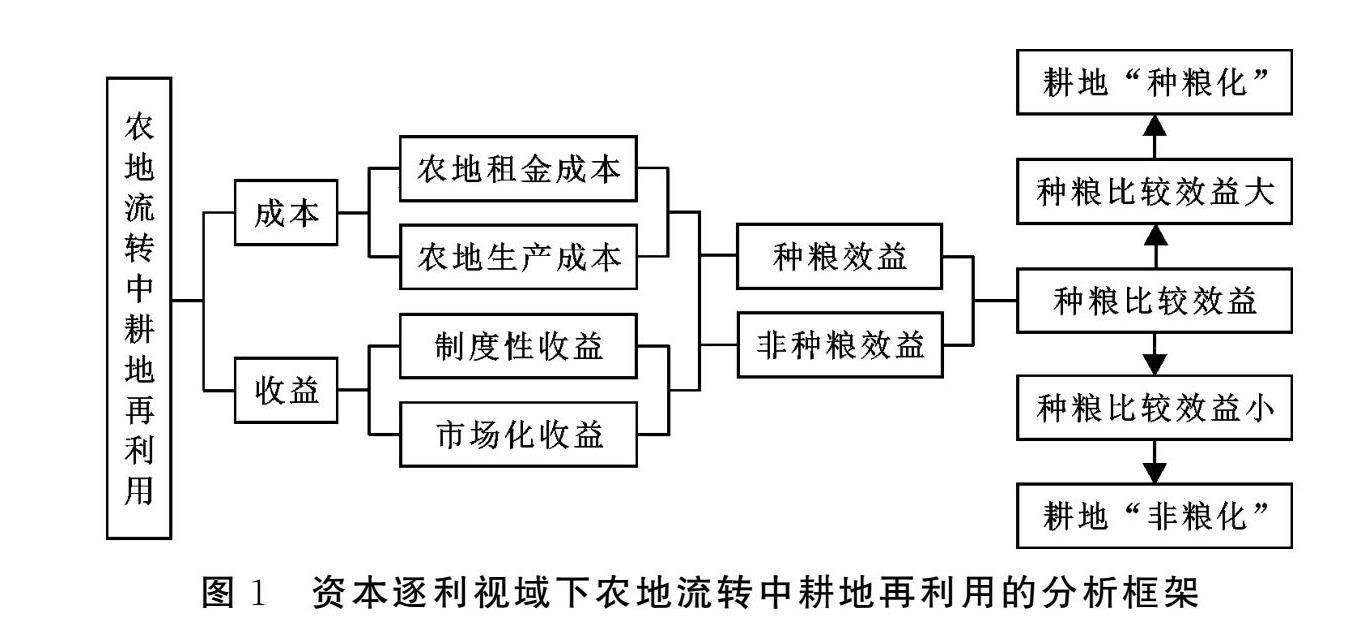

比较效益的衡量需要从成本-收益角度对农地流转行为及后期生产行为的全过程展开考察。从成本角度看,农地经营户在流转农地中支付的成本主要涉及农地流转的土地租金成本、农地流转后作物种植或者牲畜饲养的生产成本(主要包括劳动力、种子、化肥、机械、牲畜育种、交通运输费用等),因此,本文将农地流转的成本操作化为农地租金成本和农地生产成本。从收益角度看,农地经营户在流转农地后获得收益主要涉及农地流转的政府补贴收益(针对农地流转的补贴费用和针对农地流转种植作物的补贴费用等)、农地流转后种植作物或者饲养牲畜的商品收益(种植的作物或者饲养的牲畜在市场上售卖获得的价值)等,其中针对农地流转的补贴费用和针对农地流转种植作物的补贴费用,主要是政府为了积极推动农地流转及种植粮食等政策落地而制定的激励性制度,因此,文章将农地流转的收益指标操作化为制度性收益和市场化收益。将农地流转再利用的成本收益指标充分结合,则可建构出资本逐利视域下农地流转中耕地再利用的分析框架(见图1)。

图1 资本逐利视域下农地流转中耕地再利用的分析框架

由图1可知,种粮的比较效益主要通过农地流转再利用中种粮生产活动和非种粮生产活动在成本收益的横向比较中获得。如果农地经营户在流转农地活动中从事种粮生产活动比从事非种粮生产活动可以获得更好的比较效益,则更愿意种植粮食作物,反之,则不会选择种植粮食作物。这也意味着在现实生活中,如果出现了农地流转再利用的耕地“非粮化”现象,要推动耕地“非粮化”朝着“种粮化”转向则应将提升种粮比较效益作为抓手,在有效控制种粮成本前提下不断地提升种粮收益。值得说明的是,在传统观念中,人们偏好将农地经营户是否可以从种植粮食作物中获得效益作为审视农地流转中耕地再利用的逻辑起点,认为只要农地经营户可以从种粮生产活动中获得效益,他们则会热衷于从事种粮生产活动。但相较于单向度地审视农地流转中耕地再利用的逻辑起点,种粮的比较效益则主要从横向角度出发来回应农地流转中耕地再利用问题,认为农地经营户不仅需要从种植粮食作物的生产活动中获益,而且需要获得比非种粮生产活动更高的效益,他们才会热衷于种植粮食作物。

三、农地流转中的耕地再利用:来自不同村庄的案例引介

(一)村庄概况与社会底色

文章采用案例研究法和比较研究法探索农地流转中耕地“非粮化”现象的形成机理及政策回应问题,选择的案例地分别为华北地区的Y村和西南地区的F村。Y村地形以平原为主,海拔约为50米,户籍人口1 960人,常住人口1 540人,在年龄结构上相对均衡,村民以从事农业生产活动为主,在华北地区具有典型性。该村自2015年以来,由农地经营户与村民签订农地流转合同。F村的地形以丘陵为主,海拔约200~300米,丘陵之间存有较为平坦的坝子,户籍人口900多人,常住人口约300人,从年龄结构来看,呈现出中老年人居多特征,尤其是老年人占据多数,属于典型的空心化和老龄化村庄,村民以从事农业生产活动为主,在西南地区具有典型性。由于经济发展相对滞后,农村乡镇企业匮乏,中青年劳动力外出务工现象普遍。近则到村庄所在市的市区工作,形成了“半工半耕”秩序;远则到广东、浙江等沿海一带工作,远离家乡。该村在2014年,由农地经营户与村民签订农地流转合同,位于丘陵之间坝子上的耕地全部被流转出去。选择Y村和F村作为案例主要缘于两个村庄均存在耕地流转现象,农地经营户在流转耕地后也均开展了生产活动,出现了耕地“非粮化”和耕地“种粮化”两种不同景象,有利于从比较效益的角度深入地剖析农地流转中耕地“非粮化”的形成机理问题。

(二)农地流转中耕地再利用实践:基于两个不同村庄的实证考察

从耕地再利用类型来看,Y村和F村的主要差异体现为农地经营户在Y村流转的耕地上继续从事着粮食生产活动,种植小麦和玉米等粮食作物,而在F村流转的耕地上改变了种植水稻的传统,转变为种植柠檬、橙子等经济作物。

Y村的农地流转从2015年开始,农地经营户与村民以900元/亩的价格签订农地流转合同,在合同中明确了农地流转时限为20年,但未对流转后耕地再利用情形作出规定。农地经营户在获得Y村耕地经营权后,则对流转的耕地进行了统一处理,将流转的耕地整合成了一个相对独立区域。该村在农地流转后,农地经营户未从事种植粮食作物外的其他生产活动,而是选择继续在流转耕地上种植玉米、小麦等粮食作物。由于地处华北地区,冬季气温低,玉米和小麦的生长规律均为一年一熟。当地玉米和小麦的产量和价格相对稳定,小麦的产量约为420公斤/亩,价格大致维持在2.6元/千克,玉米的产量约为 500公斤/亩,价格大致维持在2.8元/千克左右,而农户种植小麦的投入成本约为300元/亩,种植玉米的投入成本约为400元/亩,这里包括种子、化肥及劳动力等。当地农业机械化水平较高,玉米和小麦等农作物的播种、收获更多采用机械化生产方式,机械化播种、收割单项作业成本约为30元/亩。此外,种植小麦和玉米等农作物,农地经营户可以从政府获得相应补贴,主要包括中央种粮农民直接补贴、国家粮食作物良种补贴等,其中中央种粮农民直接补贴为100元/亩,国家粮食作物良种补贴为9元/亩。农地经营户在流转农地上种植粮食作物的年均纯收入约为1 100元/亩。Y村的农地经营户更多是当地经济条件相对较好的群众,通过流转其他村民的土地来实现粮食生产的规模化经营。相较于种植蔬菜、果木等经济作物,Y村农地经营户普遍认为种植粮食作物的效益相对稳定且投入成本较低,可承担风险性小。如果种植蔬菜、果木等经济作物,则涉及修建大棚、果木育苗以及培育等诸多费用,尤其是种植果木等经济作物,果木的育苗及培育周期长,往往需要2~3年甚至更长时间,这势必会增加农地经营户成本。蔬菜、果木等经济作物受市场机制影响大,效益具有不可预期性,有时可以获得较为丰厚的利润,但有时容易陷入严重的亏损状态。因周边村庄出现过经济作物滞销而导致农地经营户破产现象,所以Y村农地经营户更愿意从事粮食生产活动。

F村的农地流转从2014年开始,村民陆续将位于丘陵之间坝子上的耕地全部流转出去。农地经营户与村民以690元/亩的价格签订流转合同,且农地流转时限由最初的5年延长至后来的30年,农地流转合同未对耕地再利用情形作出明确规定。农地经营户在获得F村耕地经营权后,对流转耕地进行了统一规划、处理,利用栅栏将耕地与外界分离开来,以防外部人员进入流转耕地。近10年来,F村的农地流转经历了不同的农地经营户,这些农地经营户多为外来资本。最初的农地经营户在流转耕地上种植了柠檬,柠檬种植期间雇佣了当地劳动力,由于中青年劳动力普遍外出务工,劳动力较为缺乏,劳动力的成本大约为每人每天200元,主要承担除草、施肥、灌溉、除病虫害、包果、采摘等工作。受市场环境影响,柠檬产出上市的头两年,许多外地车辆到村庄收购柠檬,农地经营户取得了较好的收益,每年的净收入约为30万元。但持续时间不长,三年后的柠檬价格直线下降,出现了严重滞销现象。因此,农地经营户放弃了对柠檬树的日常管理,流转耕地中杂草丛生,后来两年完全处于亏损状态,但仍需要支付土地流转费用。随后,这片流转耕地被再次转交给其他农地经营户,第2位农地经营户将以前种植的柠檬全部清理,继而种植橙子。由于第2位农地经营户接手被流转耕地时限不长,种植的橙子尚未进入市场,故缺乏相应的效益数据。F村耕地被流转前,村民在耕地上以种植水稻为主,当地的粮食价格近年来虽然有一些波动,但是总体处于相对平稳状态,水稻价格维持在3.2元/千克左右,产量约为500千克/亩,但近年种子、化肥的成本在逐年提升。此外,如果农地经营户在流转耕地上种植水稻,可以从政府处获得农资综合补贴、中央种粮农民直接补贴、国家粮食作物良种补贴等。化肥、农药等农资综合补贴标准约为200元/亩,中央种粮农民直接补贴标准约为145元/亩。

四、资本逐利视域下农地流转中耕地“非粮化”的形成机理

通过对不同村庄的实证考察,发现农地流转中的耕地再利用具有一定特征:第一,农地经营户类型影响着农地流转中的耕地再利用情形,一般情况下外来资本偏向从事非粮食生产活动,村庄当地人群偏向从事粮食生产活动;第二,农地流转中耕地再利用的选择是对成本、效益以及风险等因素综合考量的结果,无论是外来资本还是当地人流转土地从事生产行为均是以逐利为目标。资本逐利视域下农地流转中耕地“非粮化”的形成,主要缘于农地经营户在流转农地活动中从事粮食生产活动比从事非粮食生产活动难以获得更好的比较效益,而这则受市场经济内生机制、政府干预形式和力度缺陷、公共政策执行存在偏差及农地流转合同未规定耕地使用方式等因素的影响。

(一)市场经济内生机制

市场经济内生机制作为一支“看不见的手”,对农地流转中耕地“非粮化”现象的形成具有重要影响。从Y村和F村实践来看,F村与国内很多地区具有相同情形,即“面临着生产成本不断上涨和比较优势持续下降的双重困境”[19],该村由于地形地势较为复杂,以丘陵为主,虽然丘陵之间存在相对平坦的区域,但面积小,不适合机械化作业,人口空心化和老龄化致使当地劳动力成本相对较高,平均雇佣一位劳动力从事一天生产活动的成本约为200元。如果从种植水稻全过程来看,每亩土地则需要支付1 500元左右的劳动力费用,远高于平原地区Y村每亩地的机械化作业成本60元。F村每亩土地的流转约为690元,加上化肥、种子等投入不断上涨,每年的总成本约为2 500元。水稻的亩产量约为500千克,价格维持在3.2元左右。每年每亩水稻的市场性收益约为16 00元,而制度性收益约为350元,如果制度性收益可以落实,总收益约为1 950元。F村流转耕地上种植水稻会处于亏损状态,因此,F村农地经营户不愿在流转耕地上从事粮食生产。相较于F村,Y村从事粮食生产活动可获得大约每亩1 100元的绝对收益,因此,由农村社会变迁形成的不同区域劳动力成本、机械化成本以及农作物产量、价格等直接影响着农地流转中的耕地再利用情形。

(二)政府干预的形式单一、力度不够

政府对农地流转中耕地再利用的干预,缘于合理利用耕地是维护粮食安全的基础,而粮食生产除了是一项市场性行为外,也具有公共性,关系着人民群众基本物质需要。政府干预形式和力度决定着农地经营户的制度性收益,是提升农地经营户比较效益的重要途径。从目前来看,无论是Y村还是F村,政府对农地流转中耕地再利用的干预,尤其是针对流转耕地中种粮行为的干预主要通过农资综合补贴、中央种粮农民直接补贴、国家粮食作物良种补贴等方式实现。由于Y村和F村处于不同省份,政府干预的标准设置存在差异,Y村的中央种粮农民直接补贴约为每亩100元,国家粮食作物良种补贴约为9元;F村的化肥农资综合补贴约为每亩200元,中央种粮农民直接补贴约为145元。从本质上看,政府对农地流转中耕地再利用行为的干预更多是对单一型政府工具(政府补贴)的运用,未能充分使用复合型政府工具来调整农地经营户行为。反观一些发达国家,政府补贴仅仅是调动农地经营户从事粮食生产活动的举措之一,在政府补贴基础上还通过较为成熟的农业保险体系等其他保障性举措来增强农地经营户从事粮食生产活动的抗风险能力。Y村和F村在流转耕地上从事生产活动均尚未购买农业保险。虽然政府补贴在一定程度上可以缩减农地经营户的粮食生产成本,但较低的补偿标准对于增进农地经营户的收入较为有限。相较于种植果木等经济作物,尤其在果木等经济作物市场行情较好情况下,即便从事粮食生产活动可以获得政府补贴,也无法与种植经济作物的效益相媲美,以致部分农地经营户不愿在流转耕地上从事粮食生产活动。

(三)公共政策执行存在偏差

基层政策执行者的行动是决定政策能否成功落实的关键,但现实中其政策执行行为经常出现复杂且矛盾的样态[20],以致时常出现政策执行偏差现象。从Y村和F村的实践中可以看到,国家的惠农政策在两地均得到了一定程度的执行,比如中央种粮农民直接补贴政策,Y村按照每亩100元的补贴标准执行,F村按照145元的补贴标准执行,这项政策属于制度性收益,有利于提升农地经营户的总体效益。但Y村和F村在执行中央粮食直补政策中却存在着显著的差异,具体表现为获得粮食直补款的对象不尽相同,Y村将中央种粮农民直补款项拨付给了从事粮食生产活动的农地经营户,而F村则将该款项拨付给了具有农地承包权的村民,并非流转耕地后的农地经营权人。相较于Y村,F村的中央种粮农民直接补贴政策在作用对象上出现了偏差,因为从国家政策设计初衷来看,领取粮食直补款在对象上具有约束条件,只有在耕地上种植粮食作物的土地承包经营权人才能获得粮食直补款。F村村民已经流转了部分耕地,不具备在被流转耕地上从事粮食生产活动的条件,就不应领取粮食直补款。这一政策这直接影响着农地经营户从事粮食生产活动的制度性收益,导致农地经营户从事粮食生产活动的制度性收益减少,降低了农地经营户在流转耕地上从事粮食生产活动的积极性,导致耕地“非粮化”现象发生。

(四)农地流转合同未规定耕地使用方式

合同治理是农地流转中的重要方式,农地经营户与土地承包权人通过签订农地流转合同方式来明确双方的权利和义务,从而将农地流转行为纳入法治化轨道,利用法治方式保障农地流转双方的合法权益。但由于Y村和F村的农地流转时间较早,均是在2015年左右完成。在2015年前后,农地流转政策正在全国如火如荼执行,成为了地方政府考核基层政府的重要指标体系[21],此时国际环境相对平和,未出现多国宣布限制甚至禁止出口粮食而产生的价格剧烈波动情形[22],外加国内粮食产量相对稳定,故粮食安全尚未成为国家亟待解决的重要问题。在农地流转过程中,乡镇政府为了妥善完成上级政府安排的农地流转指标,积极协助村委会、农户与农地承包商围绕农地流转事项签订合同。Y村和F村的农地流转合同中均未提及流转耕地的再利用情形,这便意味着Y村和F村的农地经营户可以自主决定在耕地上种植作物类型,以致Y村和F村流转农地再利用方式存在差异化现象。Y村继续从事粮食生产活动,而F村自耕地流转以来则长期种植经济作物,在耕地上种植经济作物的行为与后期国家政策出现了抵牾。近几年,随着国外环境发生变化,以美国为代表的西方国家将粮食问题政治化,粮食金融化和能源化也加剧了国际粮价波动和全球粮食供应链断裂的可能性[23-24],国家对国内粮食生产提出了更高要求,不仅要求坚守18亿亩耕地红线,而且要求防止耕地“非粮化”现象发生。农地流转合同若未对耕地使用方式作出明确规定,实则加剧农地流转中的耕地“非粮化”现象,从而威胁着国家粮食安全。

五、资本逐利视域下农地流转中耕地“非粮化”的政策回应

当前情况下,农村不应盲目地将流转耕地收回重新分配给农民耕种。其原因有二:一是农村劳动力空心化及老龄化现象严重,尤其是在西南丘陵等地区,未被流转的农村耕地尚未得到充分利用,如果盲目地将流转农地收回重新分配给农民耕种,势必会加剧农村耕地撂荒或者闲置;二是部分地区推行了土地承包期限延长至30年政策,如果在合同期内单方面终止合同内容,则需要承担违约责任,对农地经营户进行赔偿。目前应结合区域的实际特点,在“分类指导”思想下因地制宜地制定有针对性的政策[25]。在适合推广农地流转、机械化作业的区域有序引导“资本下乡”,选择性地实施商业化种粮政策,同时优化政府干预形式和力度,确保公共政策精准执行,还要利用协商治理合理调整合同内容方式来提升农地经营户种粮积极性,从而推动耕地“非粮化”朝着“种粮化”转向。

(一)选择性地实施商业化种粮政策

商业化种粮是充分利用资本面向市场交易而开展的粮食生产活动。相较于传统社会中的小农种粮模式,商业化种粮不是满足小农家庭自给自足需要来种植粮食作物,而是将眼光投放到市场上,通过规模化、机械化等方式种植粮食作物来降低生产成本、提升粮食产量,将生产的粮食用于市场交易的种粮模式。利用资本面向市场开展商业化种粮活动是中国传统农业转向的必然趋势,也将有广阔的市场前景。由于商业化种粮建立在农地流转基础上,而农地流转推进了土地连片化发展,且适度规模的农地流转对于提升粮食作物产量具有促进作用[26],在确保粮食产量能够充足供给国内民众需要基础上,以粮食生产的市场行情为准据,选择性地在部分合适区域实施商业化种粮政策,选择自然条件优越、生产成本较低且便于开展机械化操作的农地流转区域开展商业化种粮活动,保障国家粮食生产的数量和质量,这也契合国家针对谁来“种地”问题提出的“以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑,加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍”的核心要义。

(二)优化政府干预形式和力度

优化政府干预形式和力度是对粮食领域市场经济内生机制的国家干预,是提升商业化种粮户制度性收益的抓手。优化政府干预形式应以粮食作物市场价格和区域种粮成本等为准据,辅之以政府直接补贴和农业保险等工具,通过分类治理方式来提升农地经营户的种粮积极性。因为粮食价格受到市场经济内生机制影响,在供需关系和种粮成本变化基础上会出现相应波动,这时则需要政府在掌握市场经济内生机制基础上,针对粮食价格变化来调整自身的干预形式和力度。在原有的农资综合补贴、中央种粮农民直接补贴、国家粮食作物良种补贴等政府直接补贴基础上,重塑粮食直补政策激励理念,提高粮食直补政策激励标准,调整粮食直补政策激励方式,建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法,形成更为科学合理的粮食直补体系[27]。与此同时,丰富农业保险体系,推进农业保险精准投保理赔,做到应赔尽赔,利用农业保险这项现代经济金融制度来保障商业化种粮户的比较效益。2020年,我国农保市场规模已超越美国成为全球最大的农保市场[28],而农业保险在农业生产中的作用也日渐显著,相较于政府直接补贴种粮农户,农业保险作为存在经济利益关联的第三方,更能利用市场优势来调节商业化种粮效能。针对商业化种粮行为,可以通过政府和商业化种粮户共同出资购买农业保险方式来保障粮食生产行为,如果因自然灾害等因素影响导致粮食产量锐减,或者粮食产量供大于求使得粮食价格骤降,不足以维系粮食生产成本,则可利用保险方式赔偿商业化种粮户。在政府和商业化种粮户之间引入保险公司的益处,在于可以利用市场机制调节商业化种粮行为,适度减轻政府负担。保险公司基于专业化服务需要,应发展特色农产品保险,针对粮食生产设计合适的险种、索赔程序及赔偿方式。

(三)确保公共政策精准执行

公共政策精准执行是提升国家政策效能的重要保障,确保公共政策精准执行需要从源头上理解政策和从过程中监督政策。从源头上理解政策来看,国家惠农政策设计的初衷是激励土地经营权人积极从事粮食生产活动,从而实现维护国家粮食安全的目标。本质上来看,是对种粮行为的奖励,这意味着只要是从事粮食生产活动并且收获了粮食的行为均应获得中央种粮农民直补款项,而不是从土地承包经营权出发审视粮食直补政策对象。如果具有土地承包权的村民已把土地流转给他人,合同约定期限内他们则不具有土地使用权,在已流转的耕地上从事粮食生产活动则无从谈及,不应领取中央种粮农民直补款项等惠农经费。只要农地经营户在流转耕地上从事粮食生产活动并且收获了粮食,则应将中央种粮农民直补款项等国家惠农补贴等惠农经费发放给种植粮食作物的农地经营户,以制度性收益来降低农地经营户从事粮食生产活动的成本。基于此,政府需要从源头治理上说明国家惠农政策的适用对象,以从事粮食生产活动为准据发放中央种粮农民直补款项等惠农经费,改变当前公共政策执行异化现象。从过程中监督政策来看,需要充分利用党委、纪检监察部门和媒体、公众等社会力量对国家惠农政策的执行展开全过程监督。在正确理解国家惠农系列政策基础上,对可以享受国家惠农政策的对象进行公示,并且公布监督渠道,推动利益相关者积极关注国家惠农政策事项,督促基层政府严格按照制度规章办事。此外,对公共政策执行主体实施终身负责制,在国家惠农款项发放对象的清单上注明清单来源责任人,一旦发现适用对象存在问题,出现违法违规行为,则可要求责任人对相关行为承担责任。

(四)利用协商治理合理调整合同内容

协商民主作为一种治理资源结构性嵌入在政府治理过程中,并借由体制性资源推动而发展起来的[29],而民主与治理是研究协商民主的两个基础性理论视角[30],塑造了协商治理样态。农地流转合同通常是由乡镇政府协助村民委员会、村民与农地经营户在不违反法律法规和意思自治前提下签订的,由于基层治理具有简约治理特征,在签订农地流转合同时未对调整合同内容的权利和义务作出明确规定。如今,推动耕地“非粮化”、维护粮食安全成为了时代之需,解决农地流转中未对耕地使用方式作出明确规定的历史问题,引导耕地“非粮化”朝着耕地“种粮化”转变,改变合同保护耕地“非粮化”的现状迫在眉睫。这就需要乡镇政府利用协商治理方式组织村民委员会、村民和农地经营户就流转耕地的再利用问题展开协商,合理安排恢复时序,引导农地经营户改变耕地“非粮化”现象,在流转耕地中种植粮食作物。采用政府补贴等方式处理好农地经营户由耕地“非粮化”朝耕地“种粮化”转向的成本问题,寻找一个政府支付成本较低和农地经营户可以接受的农地流转合同调整方案,而不是采用行政权力直接干预农地经营户对流转耕地的再利用行为,在不考虑农地经营户转向成本基础上强制要求农地经营户改变流转耕地的使用情形,这有违法治政府建设原则。

总之,维护粮食安全事关中国人民的吃饭问题,是满足中国人民基本生活需要的物质支撑,在中国式现代化进程中发挥着基础性作用,而农地流转中的耕地“非粮化”现象是维护粮食安全亟待解决的重要议题。本文基于农地流转再利用的资本逐利视域,立足不同区域的实证案例,发现耕地“非粮化”现象广泛存在于农地流转中,农地经营户在获得农村土地经营权后偏好种植果木等经济作物,而不是粮食作物,这主要受市场经济内生机制、政府干预形式和力度缺陷、公共政策执行存在偏差及农地流转合同未规定耕地使用方式等因素影响,以致在流转耕地中种植经济作物的比较效益优越于种植粮食作物。囿于农村劳动力空心化及老龄化、土地承包期限延长至30年政策等条件制约,解决农地流转中的耕地“非粮化”问题不应盲目地将农村流转耕地收回重新分配给农民耕种,而应充分尊重资本逐利原则,选择区域来实施商业化种粮政策。这里有必要指出商业化种粮政策的实施是区域性的,不是全国性的,不能要求全国所有的流转耕地均朝着“种粮化”转向,这将会导致粮食产量远超粮食需求,在粮食市场中出现供大于求现象,从而影响到粮食价格。选择区域实施商业化种粮政策,需要在动态跟踪全国粮食供需关系基础上,渐进解决被选择区域流转农地上的“非粮化”现象,通过优化政府干预形式和力度、确保公共政策精准执行来保障农地经营户种粮的制度性收益,利用协商治理调整合同内容方式来提升农地经营户转向积极性,从而保障农地经营户种粮的比较效益。此外,农地流转中的耕地再利用呈现出一定特征:第一,农地经营户类型影响着农地流转中的耕地再利用情形,外来资本偏向从事非粮食生产活动,村庄当地人群偏向从事粮食生产活动;第二,农地流转中耕地再利用情形是对成本效益以及风险等因素综合考量的结果,无论是外来资本还是村庄当地人群均是以逐利为基础的。

参考文献:

[1] 高延雷,王志刚.城镇化是否带来了耕地压力的增加?——来自中国的经验证据[J].中国农村经济,2020(09):65-85.

[2] 何阳,王俊.人地关系视域下农地闲置的形成机理及盘活——基于川东北F村的个案分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(02):46-53.

[3] 张藕香,姜长云.不同类型农户转入农地的“非粮化”差异分析[J].财贸研究,2016,27(04):24-31.

[4] 孔祥斌.耕地“非粮化”问题、成因及对策[J].中国土地,2020(11):17-19.

[5] 侯胜鹏.基于粮食安全视角下的土地流转分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2009,10(02):25-28.

[6] 匡远配,刘洋.农地流转过程中的“非农化”“非粮化”辨析[J].农村经济,2018(04):1-6.

[7] 谭淑豪,王硕,叶卓卉,等.土地流转会加剧耕地“非粮化”吗?——基于经营规模的异质性分析[J].自然资源学报,2023,38(11):2841-2855.

[8] 罗必良,江雪萍,李尚蒲,等.农地流转会导致种植结构“非粮化”吗[J].江海学刊,2018(02):94-101.

[9] 张宗毅,杜志雄.土地流转一定会导致“非粮化”吗?——基于全国1 740个种植业家庭农场监测数据的实证分析[J].经济学动态,2015(09):63-69.

[10] 易小燕,陈印军.农户转入耕地及其“非粮化”种植行为与规模的影响因素分析——基于浙江、河北两省的农户调查数据[J].中国农村观察,2010(06):2-10.

[11] 易小燕,陈印军,王勇,等.耕地流转需谨防过度“非粮化”[J].农村工作通讯,2011(15):21-23.

[12] 高晓燕,杜寒玉.农民收入结构对农户耕种“非粮化”的影响——基于工商资本下乡的视角[J].江汉论坛,2022(06):12-20.

[13] 陈靖.进入与退出:“资本下乡”为何逃离种植环节——基于皖北黄村的考察[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013(02):31-37.

[14] 武舜臣,于海龙,储怡菲.农业规模经营下耕地“非粮化”研究的局限与突破[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(03):142-151.

[15] 戚渊,朱道林,程建,等.农地资本化困境:粮食增产与农户增收[J].中国人口·资源与环境,2023,33(05):201-212.

[16] 张云霞.农地资本化的价值、约束与对策研究[J].求实,2012(08):82-85.

[17] 曼昆.经济学原理[M].梁小民,梁砾,译,北京:北京大学出版社,2009:6.

[18] 朱启荣.中国棉花主产区生产布局分析[J].中国农村经济,2009(04):31-38.

[19] 韩成福,韩柱.降低内蒙古自治区粮食生产总成本的对策研究——基于玉米、大豆、小麦、粳稻的实证分析[J].内蒙古社会科学,2022,43(04):201-206.

[20] 皇娟,唐银彬.复杂情境与多重应对:基层政策执行者的行动逻辑——基于四川省X镇精准扶贫政策执行的个案[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,58(06):55-68.

[21] 何阳,孙萍,孙大雄.农村土地承包经营权流转与地方政府绩效考评[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(03):1-8.

[22] 汪恭礼.中国粮食生产面临的困境及高质量发展路径[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2021(03):11-18.

[23] 何亚莉,杨肃昌.双循环”场景下农业产业链韧性锻铸研究[J].农业经济问题,2021(10):78-89.

[24] 杜志雄,高鸣,韩磊.供给侧进口端变化对中国粮食安全的影响研究[J].中国农村经济,2021(01):15-30.

[25] 陈文烈,李燕丽.民族地区乡村振兴战略的质量动态评价体系构建[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2023(05):76-91.

[26] 李琪.土地托管、规模经营与生产技术效率——来自山东省小麦种植户的证据[J].中国土地科学,2023,37(08):73-83.

[27] 何阳,张礼祥.基于农民种粮积极性的粮食直补政策效能评价及系统治理[J].农村经济,2024(01):20-31.

[28] 张鹏龙,胡羽珊,王亚华.农业保险对农户合作行为的影响、机制与含义——以农村灌溉集体行动为例[J].中国软科学,2023(03):42-51.

[29] 侣传振.弹性协商:乡镇政府推动基层协商实践的逻辑——基于两个案例的比较分析[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2021(05):18-27.

[30] 冯秀成.民主促治理:农村基层协商治理的实践逻辑——基于A省T市治理创新实践案例分析[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2022,44(05):178-185.

Agricultural Land Transfer,“Non-grain Conversion” of Cultivated Land and Food Security——Also Discussing the Issue of “Who Will Grow Food”?

HE Yang1,DUAN Shaocong1,XIAO Huimin*

(1.Institute of National Politics,Yunnan University,Kunming 650091;2.College of Health and Nursing, Tianfu College of SWUFE,Chengdu 610051,China)

Abstract:Maintaining food security is the material guarantee for Chinese modernization,but the “non-grain” of cultivated land restricts Chinas food security.Based on the perspective of capital interests in farmland transfer and reuse,and based on empirical cases in different regions,the article finds that the phenomenon of “non-grainification” of cultivated land exists in the transfer of farmland.Farmland operators plant fruit trees and other economic plants on the transferred farmland rather than food crops.The reason is that the transfer of farmland is essentially a re-creation of the use of cultivated land by capital going to the countryside.Capital going to the countryside adheres to the principle of profit seeking and is limited by the endogenous mechanism of the market economy,defects in the form of government intervention,and deviations in the implementation of public policies.Affected by factors such as the agricultural land transfer contract not stipulating the use of cultivated land,the comparative economic benefits of agricultural land operators planting food crops are low,making it difficult to meet the capitals profitseeking needs.Currently,due to constraints such as the hollowing out and aging of the rural labor force and the policy of extending the land contract period to 30 years,rural farmland should not be blindly taken back and redistributed to farmers for farming.Instead,the logic of farmland transfer and reuse should be followed.On the basis of agricultural land transfer,we select regions to implement commercial grain growing policies. At the same time,we optimize the form and intensity of government intervention,ensure the precise implementation of public policies,and use negotiation and governance to properly resolve transfer contracts to increase the enthusiasm of agricultural land management households to grow grain,so as to promote the transformation of cultivated land from “non-grain” to “grain growing”.

Keywords: food security;farmland transfer;“non-grain” farmland;commercial grain growing;capital going to the countryside

(责任编辑:马欣荣)