今人作意古成新

曹培

文章编号:1008-3359(2024)07-0033-06

中图分类号:J29

文献标识码:A

【摘 要】在美学领域,“残破”被视为一种有待实现完形的美。在古代印章中,“残破”指的是因自然环境侵蚀或受外力损毁而呈现出的一种自然状态,是一种不可复刻的自然质朴之美。本文通过对文献的深入研究以及篆刻家篆刻实践的梳理,揭示了“残破”从“自然之式”到“艺术化”再到“独立性”的发展路径,并提炼出了其“归真返璞”“虚实相生”的审美价值。深入理解“残破”的艺术语言和审美内涵,对篆刻艺术的学习与创作具有重要意义。

【关键词】“残破”艺术 审美价值 美学表达

基金项目:本文为阜阳师范大学2023年度校级本科教学工程项目阶段性成果,项目名称:美育先行理念下高校师范生书法课程实施研究,项目编号:2023JYXM0034。

“残破”是篆刻艺术创作中常见的技法形式,它是艺术家从早期实用印章所呈现的自然残破中提炼出来的现实美,这种“残破”是以艺术的眼光不断审视、逐渐提炼出来的“有意味的残破”。英国形式主义美学家克莱夫·贝尔(1881—1964)于20世纪初在《艺术》一书中提出“有意味的形式”这一概念,即“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系组合,这些审美的感人形式,我称之为有意味的形式。”由此可见,印章中因自然环境的侵蚀或外力的损毁所体现的残破,是不具备任何艺术审美特征的,只有当艺术家发现、整理,并以艺术的手法进行运用,使其在篆刻艺术中与内容、技法等产生一定的关联,“残破”才能形成独立的艺术语言,并体现出其独特的审美价值。

在探讨篆刻“残破”艺术形式的发生、发展之前,需要对其概念做一个界定。本文所探讨的“残破”分为两种类型:一种是实用时期印章当中的“残破”,这种“残破”是印章在自然环境下受自然环境的侵蚀或外力损毁,导致印面产生破损以及笔画之间或笔画与边栏发生粘连。然而,此时印章中的残破并不具备“审美意味”的形式;另一种是后期篆刻艺术发展过程中逐渐形成的具有“审美意味”的“残破”,这是篆刻艺术家在创作过程中为了表现作品的“金石气”而主观地对印面做出的残损处理。

一、古代印章中“残破”审美意味的出现——“识古”

纵观古代的印章,多为铜质铸造而成。匠人完成后稍加修饰,一方工致且完整的印章就诞生了。然而,经过长期使用或多年流传后,这些印章再次钤盖出的印拓可能会呈现出与原貌有所出入的、意想不到的效果。

自20世纪80年代以来,徐州汉代墓葬陆续出土了大量印章,其中狮子山楚王陵中出土了残碎的铜印共计143块。这些铜印明显遭受了击打或砸碎的命运,最终能够拼缀成形的有48方。狮子山汉墓出土的印章所具有的“残破”性质,恰恰激发了现代人们对于篆刻审美观念的重新审视。因此,本文将借助考古发现的古代印章实物以及《集古印谱》中收录的印拓,来探讨古人篆刻艺术的审美观念,阐释“残破”形式意味的产生与独立。

(一)古代印章侵蚀的“残破美”

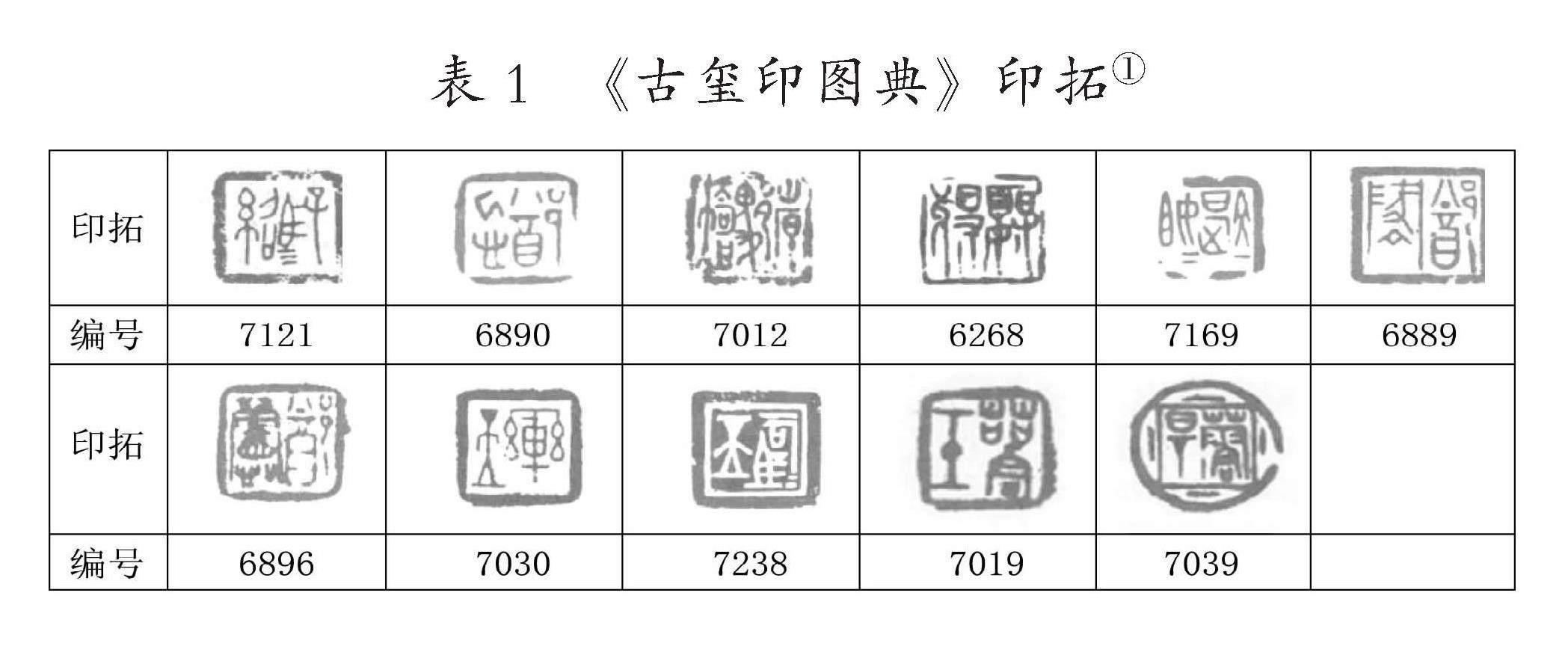

古印之残是一种自然现象,是经历了岁月的洗礼后形成的自然破损与残缺。古代印章多为金属质地,其深埋地下或受到挤压与碰撞,印面便会产生一定的侵蚀或变形,从而在钤盖时出现印文点画或边栏的笔断意连之趣。以先秦古玺为例,如编号7121,此印边栏遭受了部分侵蚀,这却恰好削弱了边栏的厚重感,从而突出了点画的细劲挺拔且增加了印面章法的紧凑感;如编号6890,此印边栏左下角和右下边栏有明显残缺,而“郑”字右边一竖正好抵消了边栏残损的空缺,印文两字结构由原初的宽松而愈显聚拢,涣散感全然消失;如编号7012,此印文字排布紧凑,由于印面上下侧边栏的残损,从而缓解了原本较为沉闷拥挤的空间感;如编号6268,此印印文上部整体笔画稠密,而上方以及左上方边栏的残损则削弱了头重脚轻的压迫感,文字下方笔画的断连也增强了此印的虚实关系;如编号7169,此印文字安排紧凑,密不透风,下方留有一定空间,但由于左侧和下方边栏的破损,使得印面“疏可走马,密不透风”的艺术效果更加强烈。另外,编号6889与以上案例有所不同,此印边栏保存较为完好,印文空间排布匀称,“豕”字的纵向笔画将印面的空间分割,而“它”字笔画的缺损,使得左下方的留白打破了印面的均衡。这些因自然环境或外力影响而使印章表面遭到局部侵蚀或残损的自然现象,在印面的空间中却产生一种恰如其分的“残破美”。

(二)古代印章粘连的“斑驳美”

印章最初铸造时,点画与点画的相交重合会在印面上产生重叠而致的“焊接点”。也或许因点画的繁密而碰撞粘连,最终导致在印拓上呈现出鲜明而夺目的块面状或模糊混沌之态。印章在流传中,若受到外界环境对印面本身的挤压或长久的锈斑累积,也会使印面产生因粘连而形成的“斑驳美”。从印面来看,粘连主要是点画与边栏或点画之间的相互粘连,粘连之后块面的状态会与印面内大面积的留白形成强烈的对比,抑或块面与稀疏的点画之间扑朔迷离般的自然呼应。如编号6896,此印边栏保存较为完好,左边文字的粘连和右边文字的残损,使得印面空间对比更加强烈。如编号7030、编号7238,这两方印面上方都有“▼”块面,根据“立”字下方的“△”可以推断出,上方的三角块面应该是匠人最初时的“设计”,这样既做到了上下的呼应,同时“▼”又在两方印中体现出不同空间的美感。在编号7030中,左上方空间较小,但右下方空间疏朗,“▼”的块面和右下方疏朗的空间形成对比关系,而另外一方当中左上方空间疏朗,“▼”在印面中较好地平衡了此印的空间关系。如编号7019,印面中“壬”字的“●”是字法的正常书写,而右下角形成的“口”的粘连刚好与之形成对角呼应。如编号7039,印面两字一繁一简,左面为平衡印面已经预先留有“▼”,而右面字的粘连又打破了这种平衡,使得印面的疏密对比更加强烈。

以上选读的先秦古玺仅仅是冰山一角,这些印章的章法处理显示了古代匠人的“巧妙构思”,同时也看到了自然环境对印章的改造。对于以上印章当中残破的分析,虽带有笔者个人主观因素的臆断,但从中可以发现,当以篆刻艺术的审美视角来审视这些自然残破时,一旦它们符合了篆刻艺术的审美需求,它们所蕴含的自然、形式、历史等意味将会呈现出出乎意料的妙处与美感。

二、篆刻艺术“残破”审美意味的独立——“拟古”

元代赵孟頫与吾丘衍提出的印宗秦汉的“质朴观”,对后来篆刻家的风格取向产生了深远的影响。因此,在篆刻艺术的萌芽期,篆刻家就开始尝试对印面进行残破处理,以达到古印自然浑厚的状态。目前可知较早对印面进行残破处理的是明代的文彭、陈淳。文彭将印置于匣中让童子摇晃产生碰撞的残缺;陈淳则是将石章掷地使其残损。另外,沈野在篆刻实践中,则充分发挥了印石质地筋瑕之处,运用刀法的轻重缓急对印面施以残破,使其锈涩糜烂,呈现出古色古香的效果。

以上提到的做法,一种是通过自然的碰撞对印面做残,另一种则是利用印章质地的瑕疵进行加工。但此时残破印面的主要目的是拟古,所体现的意味是“古色”。虽然文彭等人做残手法相对简单,并且残破效果并不可控,但是篆刻艺术的“残破”意味已经开始出现,并逐渐在篆刻艺术领域形成一种独立的审美典范。

在复古风尚的影响下,集古印谱的出现极大提升了篆刻家的拟古和创作热情,然而由于古印的斑驳以及《集古印谱》中“枣木气”的影响,出现了众多对篆刻作品“残破”形式的否定意见。甘旸《印章集说》指出:“古之印,未必不欲齐整,而岂故作破碎?但世久风烟剥蚀,以致损缺模糊者有之。若作意破碎,以仿古印,但文法、章法不古,宁不反害乎古耶?”他认为一印之中,文法与章法才是仿古最重要之处,反对故意做作以求古朴之貌。明代的高濂也曾指出,《印薮》当中,印章伤损印文的在少数,即便有残破,也是因为入土久远,水锈剥蚀,或贯泥沙,剔洗损伤,非古文有此。如若欲求古意,需法古篆法与刀法。可见,在做残拟古被批判的同时,古印当中的篆法、刀法、笔意开始受到关注。

何震在《续学古编》中指出,古印应是极工致而有笔意。周公瑾则在此基础上更进一步,云:“玉人不识篆,往往不得笔意,古法顿亡,所以反不如石,刀易入,展舒随我。小则指力,大则腕力,惟其所之,无不如意,若笔阵然,所以反胜玉。”他已经关注到石质印章在材质上的优势,并开始了以刀传笔、展舒随我的技法实践。朱简在其《印经》中明确提出了“刀传笔意”的观念:“吾所谓刀法者,如字之有起有伏,有转折,有轻重,各完笔意,不得孟浪。非雕镂刻画,以钝为古、以碎为奇之刀也。刀法也者,所以传笔法也。”他认为刀法是表现字之起伏、转折、轻重,而非雕镂刻画的视觉效果。朱简的“刀传笔意”观念,是“印从书出”观念的先驱,不仅将拟古式残破转变为独特的艺术语言媒介,还拓宽了篆刻作品“残破”的表现形式。

随着篆刻艺术发展的兴盛,明末清初的石涛(1642—1708)对篆刻作品的“古”提出了新的认知:“书画图章本一体,精雄老丑贵传神。秦汉相形新出古,今人作意古成新。”其中“今人作意古成新”一句,表明了石涛对于“古”的理解,拟古即是创新,是借古以开今的创作主张。自此,古代印章中的“古色”,即篆刻作品中“残破”的艺术语言基本形成。在某种意义上,篆刻艺术中的“残破”形式已跨越内容而具有了独立的审美意味和价值。

三、篆刻艺术“残破”形式语言的独立——“作古”

从上文可知,在明代时期,虽然在理论上出现了较多反对篆刻主观“做残”形式的观点,但这并未妨碍篆刻家的主观探索。以文彭置匣中让童子的随意晃动以及陈淳将石章掷地使其剥落的做残法作为开端,各种自然残破的形式开始被篆刻家发现并自觉地创造和开始培育这种美的形式,“残破”在篆刻艺术当中也慢慢变得有了特殊的审美“意味”。

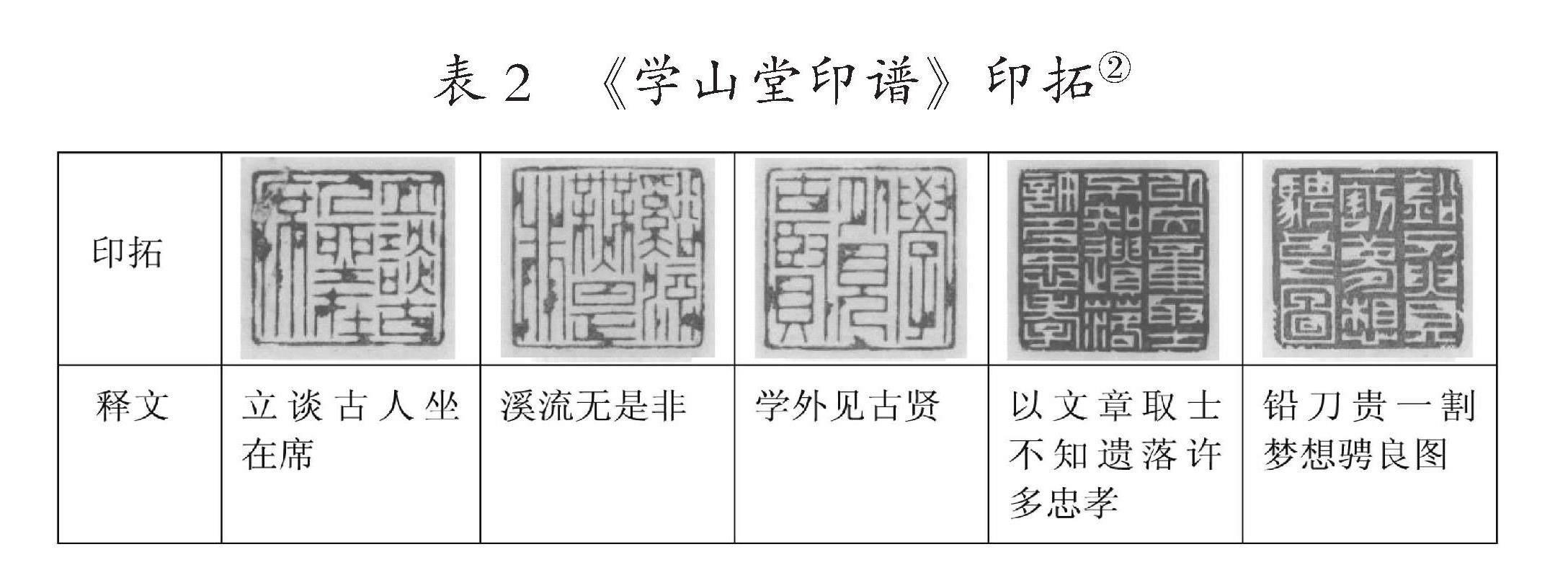

明代时,篆刻作品做残破的手法还不成熟,但对于做残方式有了理论总结。徐上达在《印法参同》中提到:“至于经土烂铜,须得朽坏之理,朱文烂画,白文烂地,要审何处易烂则烂之,笔画相聚处,物理易相侵损处,乃然。”可见,其已经发现古印残破规律并指出做残方法。因此,篆刻艺术中的“古色”开始从文彭的得“天趣”,转变为主观选择性的“残破”。明末张灏编辑的《学山堂印谱》中,收录的部分篆刻作品展现了当时做残手段的某种趋同性和程式化。在这部印谱中,白文作品的做残技法形式多为笔画残破以形成“并笔”;朱文作品的做残技法形式则是在笔画之间留红,使得笔画粘连或笔画与边栏粘连。整体上,这些作品主要以模仿古印斑驳为目的,对于残破的形式美还没有明确的艺术概念。在此阶段,文彭对篆刻残破形式的探索以及“拟古”印风中的做残手段,主要是为了凸显篆刻作品的“古色”,残破在篆刻艺术中的技法形式语言还没有完全独立出来。

(一)“刀传笔意”式残破

“刀传笔意”观念的兴起,不仅拓宽了篆刻作品残破的表现方式,同时也是篆刻艺术残破“意味”技法形式独立性的显现。如明代“和平”派代表人物汪关,其篆刻以汉印为法,善用冲刀、披削刀,其白文作品笔画大胆粘连,形成“并笔”的艺术效果;朱文则借鉴古印铸造或侵蚀,使得笔画交界处产生粘连或堆积,从而形成其特有的“焊接点”形式。汪关以光洁、细腻的用刀方式,形成了刚中寓柔、静中寓动、丰润秀逸、虚实相生的平和典雅印风。另外,以此方式进行开拓并形成鲜明个人风格的还有丁敬、齐白石等人。丁敬得朱简意趣,清代魏锡曾在其《论印诗二十四首并序》中云:“凡夫创草篆,颇害斯籀法。修能入印刻,不使主臣压。朱文启钝丁,行刀细如掐……钝丁印学从修能出,今以朱文刀法验之,良然。”可见,丁敬受朱简刀法影响,从而开辟“碎刀短切”之法。其印风苍健质朴、古拙浑厚,别具风格,开“浙派篆刻”之先河。齐白石与丁敬不同,他以长冲刀为主,从《天发神谶碑》悟得刀法,借以《祀三公山碑》《禅国山碑》的篆法入印。傅抱石评其篆刻:“腕力之盛,气象之雄,真如明代李日华在评一篇元人的文章所说的‘雄快震动,有渴骥怒猊之势。字如此,画如此,刻印更是如此。我们从老人的每一方印章,每一个字,每一刀(笔),细细玩赏,细细研究这一刀和那一刀的关系,这个字和那个字的关系以及字与字相构成的全印关系,就可以比较容易地一面了解老人不‘摹不‘作,特别是不‘削的创造精神,一面也仿佛看到老人铁锥在手那种‘一剑抉云开的豪迈气概。”齐白石篆刻单刀直入,印文点画形成一面光洁一面崩裂的效果,与其篆书笔意相合,兼具了刀传笔意和篆刻残破之美。

(二)“做印法”式残破

吴昌硕早年主要的师法对象有浙派的丁敬、黄易、钱松,以及皖派的邓石如等,对“刀传笔意”“书从印入、印从书出”有着深入的理解。他从秦汉印、封泥、汉砖、瓦当、碑额等汲取养分,又以《石鼓文》入印,突破前人藩篱,完成了朱白文印风的统一。在技法方面,他以冲切相间的钝刀法,表现自然、合理的书写意味,通常在印章刻完之后辅以一些特殊的手法来加工印面。例如敲、凿、打、击,或将刻完的石章印面进一步进行磨、蹭、擦、刮等“做印法”,以此求得苍劲浑厚、自然古拙之趣。随着他对于残破处理的不断探索,最终形成了“刀拙而锋锐,貌古而神虚”的艺术境界。

综上,篆刻艺术“残破”的技法实践,从起初的拟古表现“古色”,逐渐形成“刀传笔意”和“做印法”两种残破技法形式路线,“残破”也随之完成了从“自然之式”到“艺术化”“独立性”的蜕变。

四、篆刻“残破”艺术语言的审美价值

“残破”是一种普遍的现象,是一种不圆满的、让人遗憾的怅惘状态,然而“大成若缺,其用不弊”。自然“残破”之式,在篆刻家主观审美感知与体验的基础上,融会其意趣、情感等因素,被塑造成了具有一定审美表现的艺术形象,也是篆刻艺术中一个较为重要的意象。“残破”在一定程度上反映了篆刻创作主体的审美体验以及艺术创作的情志,是创作主体意趣、兴寄的物态化,体现了创作主体与现实世界的审美关系、对现实的态度和审美创造的能动性。然而,“残破”作为篆刻艺术中独立的语言形式,也为篆刻艺术提供了重要的审美内涵,体现了其自身的审美价值。

“归真反璞”是篆刻艺术“残破”语言形式的审美价值之一,意为要恢复本真质朴自然之态。道家思想中追求自然无为、自由无限的价值观,与艺术和美的本质相吻合。“天地有大美而不言”(《庄子·知北游》)、“无为而无不为”(老子《道德经》),都体现了道的自然无为的美的特性,在无功利、无目的、无利害的状态下达至大美。“自然至美”是艺术追求的最高境界,在印学发展之初,赵孟頫在《印史序》中提出了“质朴”之美,这一观念基本奠定了元代以后篆刻的审美风尚。“残破”作为一种独特的自然之美,虽有反对但不乏实践开拓者。丁敬、齐白石以刀法传笔意,不加修饰,一任天然;吴昌硕“信刀所至意无必,恢恢游刃殊从容”(吴昌硕《刻印》),两者都是在“精工”的基础上,表现了“残破”的自然天趣。此时,“残破”并非以技法为追求目标,而是一种打破完整、超越秩序的手法,以稚拙、浑纯、朴素的面目,呈现出归真返璞的审美价值。

“虚实相生”是中国艺术观念中重要的审美范畴之一,也是“残破”的另一重要审美价值。中国古代绘画理论中常有对于虚实关系的论述,清代戴熙的《习苦斋画絮》中有言:“画在有笔墨处,画之妙在无笔墨处。肆力在实处,而索趣在虚处。”他认为妙在无笔墨处。“无笔墨”恰是篆刻残破技法手段表现的“留白”与“留红”。清代董棨在《养素居画学钩深》中则论述了“虚”的重要性:“画贵有神韵,有气魄,然皆从虚灵中得来。若专于实处求力,虽不失规矩,而未知入化之妙。”他认为作品神韵与气魄全在于虚灵,若一味求实,虽有规矩但有失妙处。清代冯承辉在《印学管见》中论述了篆刻中虚实之间的关系:“印有虚实相生之法。实者虚之,虚者实之。”实,就是充满、实在、真实;虚,即虚空、虚无。实者虚之,虚者实之,从而达到有无相生的境界。因而,“残破”不仅以技法的不完整性在方寸印面中体现平面的虚实关系,更重要的是,“残破”之“虚”与篆刻作品的神韵存在一定的内在联系,即以具体物象之外的虚空来传达作品的意境。例如,文彭的作品《琴罢倚松玩鹤》,笔画匀称,空间分布较为均衡,唯有印面边栏的自然残破,给观者提供了想象和联想的空间,将作品与观者的内在观赏心理紧密连接,使作品的意境在观者的想象中得到无限延伸。

残破原本是古印在自然环境侵蚀或外力损坏下产生的自然现象。然而,当艺术家以艺术的眼光来审视这种现象时,“残破”也就开始被赋予了不同的意味。随着“刀传笔意”“书从印入、印从书出”“印外求印”等篆刻艺术理念的提出,对“残破”的解读更加多样化,其审美内涵又具有了更多可能性。残破艺术语言由最初单一的拟古,体现篆刻作品的返璞归真之“古色”,发展到“貌古而神虚”的借古开今,其独特的审美价值深刻影响着篆刻艺术的发展与创新。然而,从前人的艺术实践探索中可以察觉,“残破”艺术形式具有双面性,篆刻家如善用其法,可以借助其独特的艺术语言开辟出新的艺术风格,如丁敬、吴昌硕、齐白石等人;如果过度依赖,形式凌驾于内容之上,则往往会适得其反,正如沈野在《印谈》中所云:“奇不欲怪,委曲不欲忸怩,古拙不欲做作。余尝刻印,逼古如出之土中,几欲糜散者,乃得之一刀而成,初不做作,稍做作便不复尔。”因此,对于“残破”艺术语言的运用,如何自然、和谐、统一地融入篆刻创作之中,进而形成独特的个人艺术风貌并带给欣赏者深刻的审美体验,是艺术家在创作过程中需要勇于实践,并不断思考的问题。

参考文献:

[1][英]克莱夫·贝尔.艺术[M].周金环,马钟元,译.北京:中国文艺联合出版公司,1984.

[2]邢艺凡,李生兰.狮子山楚王陵出土残官印概述[J].中国书法,2022(03):34-43.

[3]韩天衡,编订.历代印学论文选[M].杭州:西泠印社出版社,1999.

[4][明]高濂.遵生八笺·卷四十·论汉唐铜章[M]//黄惇.中国印论类编 上.北京:荣宝斋出版社,2010.

[5][明]周应愿.印说[M]//黄惇.中国古代印论史 修订本.上海:上海书画出版社,2019.

[6][清]石涛.石涛书画全集[M].天津:天津人民美术出版社,1995.

[7]南京博物院编.傅抱石篆刻印论[M].北京:荣宝斋出版社,2007.

[8]李刚田.书印文丛[M].郑州:河南美术出版社,2004.

[9]杨铸.中国古代绘画理论要旨[M].北京:昆仑出版社,2011.

②印拓选自哈佛大学藏《学山堂印谱》十卷本。

①印拓选自徐畅2016年出版的《古玺印图典》。