数字化转型对企业金融化的影响研究

闵志慧 熊鑫

摘要:以2012—2022年我国A股上市企业为研究对象,研究数字化转型对企业金融化的影响。研究发现,数字化转型会显著促进企业金融化;动机识别检验出投机套利动机占据主导地位,且经过一系列稳健性检验,上述结论仍有效。进一步研究发现,在盈利能力低的企业中,数字化转型对企业金融化的正向作用会受到抑制。希望通过研究,丰富数字化转型与企业金融化的相关研究,揭示二者关系的内在原理,以期为企业防范金融风险,政府合理监督数字化转型提供方法和理论支撑。

关键词:数字化转型;预防性储蓄;投机套利;企业金融化

0引言

党的二十大报告明确提出要“推动数字经济的发展,深度融合其与实体经济发展,形成一批具有国际竞争力的数字产业群”,且这一要求正一步步成为我国打造数字中国,实现经济高质量发展的新引擎。企业可利用数字技术实现传统实体企业的转型升级和高质量发展[1],而目前制约其融合发展的最大瓶颈是企业对数字技术的运用是否充分有效和普遍存在放弃主营业务,将更多的资源投入到金融领域的问题。如何进一步高效推进企业数字化转型,降低企业金融化水平,赋能实体经济高质量发展,逐渐成为学术界和实践界面临的新焦点。虽然数字化转型为实体企业优化资源配置和提升主业绩效提供了一个可能的实现路径,但也有少部分学者对企业数字化转型决策的可靠性和适用性依然存在疑虑,认为数字化转型过程中会产生高昂成本,造成数字化优势受阻,生产系统与管理系统发生刚性冲突,削弱数字化转型的绩效驱动效果。同时,学者对于数字化转型与企业金融化的关系研究也尚未得到一致的结论且相关研究较少。国内外学者的研究也表明,在不同的动机条件下,企业对其所持有的金融资产带来的经济结果也不尽相同。那么,数字化转型是会促进还是抑制企业金融化?且这一关系是因为何种动机生成的?针对上述问题的回答对于评估企业数字化转型的金融化效应,深入研究数字化转型对实体经济高质量发展的驱动能力具有重要作用。

相对于已有文献,本文可能的贡献在于:第一,目前对企业金融化的研究主要以社会责任、经济发展、企业特征、公司治理等方面为主,本文将数字化转型和企业金融化纳入同一框架进行理论分析与实证检验,开拓并深化了数字化转型经济后果和企业金融化影响因素的探究;第二,现有文献主要检验了数字化转型对企业金融化的影响路径,而本文聚焦于金融化动机,探索动机对数字化转型与企业金融化关系的调节作用,揭示了数字化转型促进企业金融化的作用原理,具有一定的创新性;第三,检验在盈利能力异质性条件下,数字化转型对企业金融化影响的差异性,揭示了数字化转型对企业金融化促进作用的约束条件,为如何有效遏制企业金融化提供了有效支撑。

1理论分析与研究假设

1.1数字化转型与企业金融化

第一,企业数字化转型会发挥信息效应,加剧企业受同群企业金融化的影响,从而促进企业金融化。配置金融资产具有较高的专业性和不确定性,企业管理者为了减少错误的投资决策和获得超额利润,会倾向于模仿其他企业管理层的决策。企业发展数字技术不仅生成了海量信息,也将更有效地传递信息,并减少获得信息的成本,使企业之间交流信息更加便捷。企业会通过模仿他们认为具有更高市场地位其他企业的金融化行为,做出相同或相似的金融资产投资决策,以获取高额收益,维持相对竞争优势和市场竞争度。

第二,企业数字化转型需耗用企业人力、资金等资源,进而加剧了企业金融化程度。根据利益相关者理论,企业数字化转型的不断推进过程中会涉及更多的利益相关者,增加了企业的协调成本[2]。由此可见,在这一转型过程中,资金则成为企业急需解决的问题,配置金融资产无疑成为企业的“最优选择”,企业的预防性储蓄动机将进一步增强,提升了实体企业金融化水平。

第三,数字化转型可以降低企业与银行、投资者、政府部门等利益相关者的信息不对称[3],使得外部投资者等所期望的风险溢价降低,企业的融资成本也随之下降,在相同的条件下,可以得到更多的外部资本,企业就有充足的资本来进行金融资产投资,进一步增强了投机动机,提高金融化水平。

第四,由于现阶段企业数字化转型具有综合性、交叉性和复杂性等特点,因此,管理层更倾向于利用数字化变革提升企业的技术水平来夸大企业绩效以遮掩企业内部管理存在的漏洞,从而欺骗监管机构降低监管,给管理层的机会主义行为提供了可操作的空间[4],有利于管理者引导资金进行投机性投资,提高其在金融资产中的分配比例。基于此,提出假设1:

H1:数字化转型会促进企业金融化。

1.2动机的调节作用

本文将进一步研究融资约束和逐利动机对数字化转型与企业金融化关系的影响。融资约束程度高的企业很难从证券机构、银行等金融机构获取贷款来满足投资的需要[5],其融资来源受限,提高了融资难度,这会增强企业配置金融资产获取现金流的动机,增加财务风险。即当预防性储蓄动机占据主导地位时,企业融资约束程度越高,越倾向于持有更多现金和其他金融资产以应对可能出现的资金链断裂和现金流匮乏危机,由此产生的“平滑效应”会显著促进数字化转型与企业金融化之间的正向关系。当投机套利动机占据主导地位时,获取更高收益的投机利润是管理层配置金融资产的目的。那么对于逐利动机不同的企业,数字化转型与企业金融化的关系会存在显著性差异。若数字化转型强化了企业的逐利动机,管理层企图利用数字化转型来便利和掩饰其投机行为,或通过数字化转型提供资金以获取超额利润,进而将企业的现金流转移到可以给企业带来更高回报的金融资产上,即对于逐利动机强的企业,这一促进作用也会更强。基于此,提出本文的假设2、假设3:

H2:融资约束会促进数字化转型与企业金融化的正向关系。

H3:逐利动机会促进数字化转型与企业金融化的正向关系。

2研究设计

2.1样本选取和数据来源

本文选取2012—2022年我国A股上市企业为初始研究样本,数据均来自于CSMAR数据库和上市企业年报,并对数据做出以下处理:①剔除ST、*ST企业;②剔除金融、房地产行业;③剔除变量缺失值;④对连续变量在1%水平进行缩尾处理。

2.2变量定义

2.2.1 被解释变量

本文借鉴杜勇和邓旭[6]的研究,用金融资产与总资产的比例度量企业金融化。

2.2.2 解释变量

为了规避理论偏差存在的问题,本文使用文本分析加词频汇总这一定量研究来定义数字化转型,具体做法借鉴吴非等[7]的研究。即将数字化转型分类为人工智能、区块链、云计算、大数据、数字技术运用,再剔除关键词前含有否定语气的表述和非本公司的关键词。利用Python爬虫功能和Java PDFbox库统计上述5项关键词出现的频次,汇总后构建数字化转型指标。为进一步降低数据的“右偏性”,将指标进行对数化处理。

2.2.3调节变量

参考梁上坤和徐灿宇[8]及Baker等[9]的研究,本文将融资约束(KZ)作为预防性储蓄动机的代理指标,具体做法见表1。

本文借鉴王红建等[10]的做法,用当年的投资收益与净利润的比例来衡量逐利动机(Profit),具体做法见表1。

2.2.4 控制变量

参考石翔燕等[11]及林慧婷等[12]的做法,结合本文的研究内容,选取企业规模、“两职”合一、经营活动现金流等作为控制变量。

变量及其定义见表1。

2.3模型设定

为验证H1,构建数字化转型与企业金融化的回归模型(1)

Fini,t=β0+β1DCGi,t+β2Controlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(1)

为验证H2,构建融资约束对数字化转型与企业金融化影响的回归模型(2)

Fini,t=β0+β1DCGi,t+β2KZi,t+β3(DCGi,t×KZi,t)+β4Controlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(2)

为验证H3,构建逐利动机对数字化转型与企业金融化影响的回归模型(3)

Fini,t=β0+β1DCGi,t+β2Pr ofiti,t+β3(DCGi,t×Pr ofiti,t)+β4Controlsi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(3)

3实证检验与结果分析

3.1描述性统计结果分析

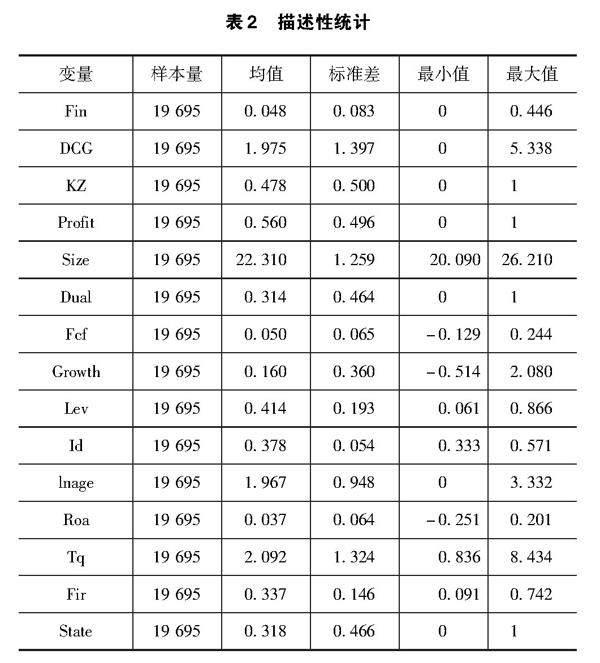

描述性统计结果见表2。通过表2分析可以看出,企业金融化(Fin)的标准差为0.083,最小值为0,最大值为0.446。表明A股大部分上市企业都有投资金融资产,且实体企业的金融化水平存在明显差异。数字化转型(DCG)的平均值为1.975,最大值为5.338,而最小值却为0。表示企业数字化转型程度呈现出不平衡的状态,甚至有的企业未进行数字化转型。融资约束(KZ)的平均值为0.478,最小值为0,最大值为1,表示上市实体企业融资约束差异化程度较高。逐利动机(Profit)的最小值为0,最大值为1,标准差为0.496,说明企业之间的逐利动机差异较大。此外,其他控制变量的统计分析与现有研究基本保持一致,均在合理范围内。

3.2回归结果分析

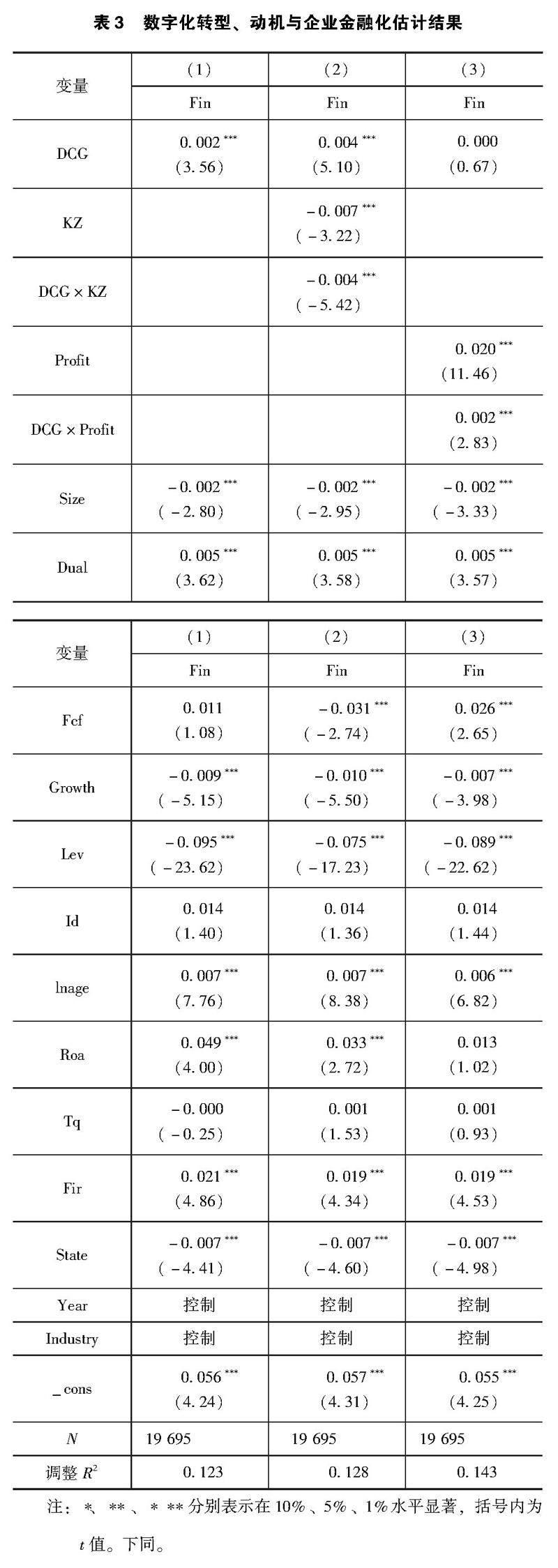

本文对样本进行多元回归分析,报告了数字化转型与企业金融化的关系和动机对这一关系的影响,具体结果见表3。列(1)显示,数字化转型(DCG)与企业金融化(Fin)的相关系数为0.002,在1%水平具有正向影响。这说明数字化转型程度越高,企业越会配置更多的金融资产,即数字化转型过程中会出现资金流不足,监管不力的情况,从而加大金融资产配置,提高企业金融化水平,验证了H1。列(2)中数字化转型与融资约束交互项(DCG×KZ)的相关系数为-0.004,显著为负,表明预防性储蓄动机会显著抑制数字化转型与企业金融化之间的正向关系,H2未得到验证。列(3)中数字化转型与逐利动机交互项(DCG×Profit)的回归系数为0.002,在1%水平显著为正,表明投机套利动机会显著促进数字化转型与企业金融化之间的正向关系,支持了研究H3。上述结果说明,在数字化转型提高企业金融化水平中,投机套利动机发挥主要作用,表明我国上市企业投资金融资产是为了获取短期收益,而不是为了主业储蓄现金流。

3.3稳健性检验

3.3.1剔除部分样本

在本文的全国性上市企业样本中,直辖市往往在经济、政治等多方面存在着较大的特殊性,这类地区的环境因素同其他一般性地区而言存在非常大的差异,这类因素可能会影响企业经营管理者的决策行为,进而影响企业金融化,因此对处于直辖市样本的企业也进行了剔除处理,观测值存在4 120个缺失值,回归结果见表4。实证结果发现,DCG、DCG×KZ、DCG×Profit的回归系数呈现出高度的显著状态。这表明,剔除回归样本中的特殊性因素干扰后,本文的研究结论依然成立,具有较高的可靠性和稳健性。

3.3.2倾向匹配得分

为了降低不同样本间的差异,本文采用凌华等[13]的做法,使用倾向得分匹配法(PSM)构建对照组对样本进行内生性检验。第一,以企业数字化转型的中位数为临界值构建虚拟变量,当所选取企业的数字化转型水平大于中位数时取为1,反之为0。第二,选择企业规模、“两职”合一、经营活动现金流等作为匹配变量,按照k=5近邻匹配方法进行配对,对原模型进行再次回归,见表5。表5列(1)显示,数字化转型(DCG)与企业金融化(Fin)仍然在1%水平显著正相关,说明克服样本选择性偏误后,研究结论依然成立,具有稳健性。

3.3.3工具变量法

参考赵燕[14]的研究,将滞后1期的数字化转型行业均值(DIGI)作为解释变量的工具变量。两阶段检验后发现,F统计量远大于10,工具变量选取见表5。表5列(2)(3)显示,数字化转型(DCG)与企业金融化(Fin)的关系通过了1%的显著性水平检验,再次验证前文结论,本文不存在显著的内生性问题。

3.4进一步分析

企业进行数字化转型需要消耗巨大的资金投入和企业资源,且成效无法预知[15],可能会给企业带来一定的财务风险,企业盈利能力会在很大程度上影响着管理层的投机行为,对于企业是否有效推进企业数字化转型尤为重要。因此,本文将进一步研究在盈利能力不同的企业中数字化转型对企业金融化的促进作用是否存在异质性。盈利能力用总资产收益率来衡量,以其中位数作为分组标准,高于中位数为盈利能力高组,否则为盈利能力低组,分组回归结果见表6。盈利能力高组的回归系数为0.003,在1%水平显著为正;盈利能力低组的回归系数为0.001,不显著。这说明数字化转型对企业金融化的促进作用在盈利能力高的企业中更显著,也间接表明了盈利能力低能够抑制数字化转型对企业金融化的促进作用。这可能是因为盈利能力高的企业资源充足,获得配置金融资产的资金支持,管理层更容易自我认可金融投资活动且更易寻找机会去进行投机行为以达到谋取私利的目的;且管理层可以利用企业盈利这一情况遮掩其自利行为,为投机行为提供机会。

4结语

本文以2012—2022年我国A股上市公司为样本形成研究数据,实证研究数字化转型与企业金融化的关系,以及动机对这二者关系的调节作用,研究结果表明:第一,数字化转型与企业金融化之间呈现出显著的正相关关系;第二,逐利动机在数字化转型与企业金融化的正向关系起到正向调节作用,具有主要影响,而融资约束在数字化转型与企业金融化的正向关系起到负向调节作用;通过稳健性检验后,本文的研究结论依然成立;第三,通过异质性检验发现,数字化转型对企业金融化的促进作用在企业盈利能力越低越不明显。

为防止数字化转型成为企业金融化的助推器,提出以下政策建议:

(1)企业应积极使用大数据、物联网、供应链等数字化技术,但也要清晰认识到数字化转型面临的挑战,严防管理层利用数字化转型助推和掩盖企业金融化的投机套利动机。

(2)政府可依靠互联网、人工智能等数字技术,新建控制系统用于识别和动态实时监控企业金融化程度,进而提质增效增强企业核心竞争力,促使实体企业“脱虚向实”。

参考文献[1]聂兴凯,王稳华,裴璇.企业数字化转型会影响会计信息可比性吗[J].会计研究,2022(5):17-39.

[2]王晓红,李娜,陈宇.冗余资源调节、数字化转型与企业高质量发展[J].山西财经大学学报,2022,44(8):72-84.

[3]徐朝辉,王满四.数字化转型对实体企业过度金融化的治理效应研究[J].证券市场导报,2022(7):23-35.

[4]上官泽明,张媛媛.企业ESG表现与金融资产配置:刺激还是抑制?[J/OL].上海财经大学学报.(2023-06-06)[2023-11-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1817.C.20230605.1651.006.html.

[5]黄贤环,吴秋生,王瑶.金融资产配置与企业财务风险:“未雨绸缪”还是“舍本逐末”[J].财经研究,2018,44(12):100-112,125.

[6]杜勇,邓旭.中国式融资融券与企业金融化:基于分批扩容的准自然实验[J].财贸经济,2020,41(2):69-83.[7]吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144,10.

[8]梁上坤,徐灿宇.混合所有制程度和国有企业金融资产配置[J].经济管理,2021,43(7):75-92.

[9]BAKER M,STEIN J C,WURGLER J.When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms[J].The Quarterly Journal of Economics,2003,118(3):969-1005.

[10]王红建,曹瑜强,杨庆,等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新:基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017,20(1):155-166.

[11]石翔燕,步丹璐,文彩虹,等.控股股东金融性质与企业金融化[J].会计研究,2023(2):112-132.

[12]林慧婷,何玉润,刘金雅.财务报告问询函压力与企业金融化[J].会计研究,2021(9):65-76.[13]凌华,徐怀宁,李珮,等.企业数字化转型能抑制审计风险吗?[J].科学决策,2022(10):33-47.

[14]赵燕.数字化转型、战略资源匹配与企业高质量发展[J].财会月刊,2022(20):62-69.

[15]史宇鹏,王阳.营商环境与企业数字化转型:影响表现与作用机制[J].北京交通大学学报(社会科学版),2022,21(2): 14-28.

收稿日期:2023-12-04

作者简介:

闵志慧,女,1970年生,硕士研究生,副教授,硕士生导师,主要研究方向:财务管理、资本运作。

熊鑫,女,1998年生,硕士研究生在读,主要研究方向:财务管理理论与实务。