身体素养与国内相关概念内涵辨析

桂春燕 刘鑫

中图分类号:G80

DOI:10.16655/j.cnki.2095-2813.2024.14.000

基金项目:河南省哲学社会科学规划年度项目(2023BTY009);河南省高校人文社会科学研究一般项目(2023-ZZJH-276);河南理工大学基本科研业务费重点项目(SKJZD2023-07);河南理工大学教育教学改革研究与实践项目(2021JG060)。

备注:null

作者简介:桂春燕(1982—),女,博士研究生,中级-讲师; 研究方向为儿童青少年身体素养测评与身体活动促进,运动与健康促进。

通信作者:桂春燕(1982—),女,博士研究生,中级-讲师; 研究方向为儿童青少年身体素养测评与身体活动促进,运动与健康促进,guichunyan0829@163.com。

普通作者:刘鑫(1979—),男,硕士研究生,中级-讲师; 研究方向为体育教学。

基金项目:河南省哲学社会科学规划年度项目(2023BTY009);

河南省高校人文社会科学研究一般项目(2023-ZZJH-276);

河南理工大学基本科研业务费重点项目(SKJZD2023-07);

河南理工大学教育教学改革研究与实践项目(2021JG060)

作者简介:桂春燕(1982-),女,博士研究生,讲师,研究方向:儿童青少年身体素养测评与身体活动促进,运动与体质健康促进。E-mail:guichunyan0829@163.com。

刘鑫(1979-),男,硕士研究生,讲师,研究方向:体育教学理论与实践,学生体质与健康促进。

摘 要:身体素养(Physical Literacy)因应对当今人类社会静坐少动生活方式引起的全球健康危机而提出的新概念,强调以人为本,注重个体参与身体活动过程中的情感体验,将身体活动融入人类全生命周期的生活中,而受到体育等研究领域重点关注。随着新概念的引入,国内出现体育素养、体育核心素养、体育学科素养、健身素养等10个相关概念,造成概念混淆和争论现象,影响研究和实践操作人员对概念的理解和使用。通过梳理各概念产生的背景和内涵,发现身体素养与国内相关概念内涵存在不同,部分概念包含于身体素养,可以进行概念整合,以减少学术界和实践应用领域混用现象。辨析身体素养与其他相关概念的内涵,将有利于开展身体素养相关研究,发挥其在我国体育改革、体育强国建设及健康中国建设中的重要作用,也有利于其他概念在我国体育学科/课程改革和全民健身中发挥各自作用。

关键词:身体素养;体育素养;核心素养;健身素养

Analysis of the connotation of physical literacy and related concepts in China

GUI Chunyan, LIU Xin

(School of Physical Education, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan Province 454003 China)

Abstract: Physical Literacy, a new concept put forward in response to the global health crisis caused by the sedentary lifestyle in today's society, emphasizes people-oriented, pays attention to the emotional experience of individuals participating in physical activities, and integrates physical activities into the life of human beings in the whole life cycle, and has attracted the attention of sports and other research fields. With the introduction of new concepts, 10 related concepts, such as sports literacy, sports core literacy, sports discipline literacy and fitness literacy, have appeared in China, causing confusion and controversy, and affecting the understanding and use of concepts by researchers and practical operators. By sorting out the background and connotation of each concept, it is found that the connotation of physical literacy is different from that of relevant concepts. Some concepts are included in physical literacy, and conceptual integration can be carried out to reduce the phenomenon of mixing between academia and practical application fields. The analysis of the connotation of physical literacy and other related concepts will help to carry out relevant research on physical literacy, play an important role in China's sports reform, the construction of sports power and the construction of healthy China, and also help other concepts to play their respective roles in China's sports discipline/curriculum reform and national fitness.

Key words: physical literacy; sports literacy; core literacy; fitness literacy

身体素养(physical literacy)是指个体重视并承担终身参与身体活动责任所需要的动机、信心、身体能力以及知识与理解能力[1]。它成为当今人类社会应对因静坐少动生活方式引起的全球健康危机而提出的新理念,受到体育教育、竞技体育与公共卫生研究领域的广泛关注。联合国教科文组织主张身体素养应成为学校体育核心组成部分[2],“人民身体素养水平的提高”已列入2019年9月颁布的《体育强国建设纲要》中[3],我国学者认为身体素养将作为统领当代体育改革与发展的理念,对体育领域将产生全面而深刻的影响。因此,身体素养成为国内体育研究领域的热点,但目前身体素养测评与促进、身体素养与健康结局关系验证等研究出现了瓶颈,主要原因是我国体育研究领域出现身体素养与相关概念混杂的现象。已有部分文献论证了身体素养的本土释义[4-6],身体素养与体育素养、体育与健康学科/课程核心素养、体育核心素养等概念的异同[7, 8],但仍需进一步梳理并厘清身体素养与国内相关概念的不同。

本研究辨析的国内相关概念主要围绕素养和素质两个词汇产生的,包括:体育素养、体育素质、身体素质、核心素养、体育核心素养、体育学科素养、体育与健康学科/课程核心素养、健身素养、科学健身素养、体育健康素养等。本文从上述概念提出的背景及实际内涵以厘清与身体素养的区别,从而减少身体素养与相关概念混杂现象,探讨各个概念间关联性,进一步整合概念,为解决身体素养在国内的研究瓶颈奠定理论基础,发挥身体素养在我国人群健康促进中的应用价值。

1 素养(literacy)与素质内涵

1.1 素养

“素养”是指修习涵养[9]。“养”,是指人的涵养、修养,是逐步形成的一种文化特质、精神、观念或态度[10]。联合国教科文组织中将“literacy”定义为:通过阅读和书写各种相关材料,具备判断、理解、解释、创造、交流和计算的能力,还包括为实现个人目标、提高知识水平和潜力、充分参与社会而不断学习的能力(ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society)[11]。

1.2 素质

素质是指人先天遗传特征和后天形成的能力,包括修养、精神、气质、审美、爱好、志趣、习惯、思维、知识技能、实践能力和生存能力[12]。《辞海》对素质的解释是:“人的先天解剖生理特点,主要是感觉器官和神经系统方面的特点;素质只是人心理发展的生理条件,不能决定人心理的内容和发展水平;人的心理来源于社会实践,素质也是在社会实践中逐渐发育和成熟起来的,素质上的有些缺陷可以通过实践和学习获得不同程度的补偿[13, 14]。

因此,素质和素养内涵存在差异。素质更强调与人本质相关的特质和特征,其优劣主要受先天和后天两个方面的影响,而素养更强调人的后天修习和通过学习而逐步形成的涵养特征,主要通过后天自身实践以及受到社会环境的影响而获得[10]。从中英文素养概念界定,认为素养由能力和精神两种要素组成,能力要素包括知识、技能、可获资源等,精神要素包括观念、态度、方法等[15]。

2 身体素养概念提出背景及内涵

20世纪80年代,英国Margaret Whitehead教授[16]基于具身认知、身心一元论等观点,针对3个社会问题:家长对儿童早期动作发展的忽视、身体活动不足带来的全球健康危机、学校体育教育关注高水平运动员培养而忽略没有运动特长的普通学生,于2001年提出身体素养概念,2007界定身体素养概念内涵,以期用身体素养解决以上3个社会问题。

Margaret Whitehead教授提出身体素养概念内涵为:根据每个人的天赋,身体素养被描述为个体在一生中维持适当水平身体活动所需的动机、信心、身体能力、知识与理解(“as appropriate to each individuals endowment, physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to maintain physical activity throughout the life course”)[16]。该内涵主要从以下4个角度进行阐述:一是从人的内在潜力角度,认为每个人都有为获取生活质量而进行运动的潜质;二是从运动过程角度,受过良好身体素养的人应该能够镇定、经济而自信的面对不断变化的外在环境,并能够发挥聪明才智对身体所处各种环境做出反应;三是从人与环境互动过程中所产生的心理效应角度,具有良好身体素养的人能够在与环境互动的过程中产生积极自尊和自信;四是从健康促进角度,具有良好身体素养的人应具备基本的健康知识。

3 相关概念内涵

3.1 体育素养、体育素质与身体素质

(1)体育素养

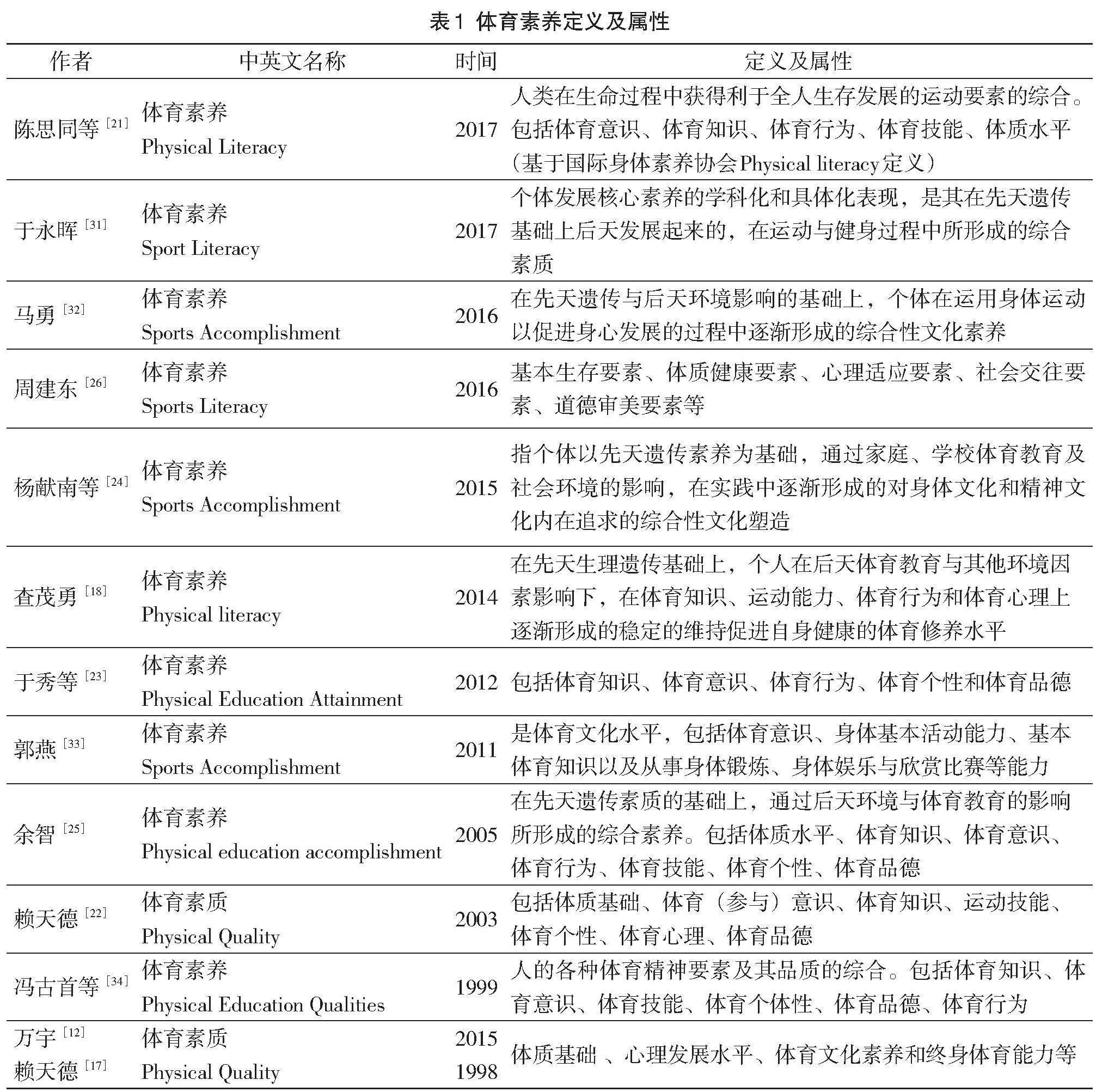

文献资料显示:国内体育素养最早源于赖天德(1998)提出的体育素质[17]。之后的研究多是在这一概念基础上继续发展完善,并称为体育素养。由表1可知,体育素养是指在参与体育教育过程中要培养的和应具有的素养,侧重体育文化、体育精神,以及具备体育文化、体育精神所应具有的意识、能力、知识、行为和品德。

体育素养是我国本土化的一个概念,但国内研究存在体育素养与身体素养概念混淆的现象。身体素养的英文表达为physical literacy,国内最先引入physical literacy概念的是查茂勇(2014)[18]、阳艺武(2016)[19]、陈思同(2016)[20]等,并将其译为体育素养。2017年,陈思同在综合国内体育素养概念、借鉴加拿大physical literacy概念基础上,提出我国体育素养(Physical Literacy)概念内涵为:“人类在生命过程中获得利于全人生存发展的运动要素的综合,包括体育意识、体育知识、体育行为、体育技能、体质水平”[21],此定义主要根植于我国体育素养相关内容,并结合体育教育追求个人全面发展的目标而界定。实际上,身体素养(physical literacy)与体育素养提出的背景与理论基础不同,内涵并不相同。

体育素养研究多是从体育教育、体育教学改革等学科发展角度进行概念阐释和属性界定,它的提出是在素质教育时代背景下,基于国家出台的素质教育[17, 22, 23]、体育教育及体育改革[24, 25]和缓解青少年体质健康水平下降趋势[21, 26]等相关文件。而physical literacy是在工业现代化引起人们身体活动不足而导致肥胖流行的时代背景下,为应对因静坐少动生活方式而导致的全球健康危机提出的解决思路,同时在具身认知思潮影响下,提出的建立在身心一元论、现象学和存在主义哲学基础上的概念。高海利(2019)[27]结合physical literacy产生的现实背景,概念提出人英国体育教育咨询专家Margaret Whitehead对physical literacy内涵的诠释,以及不同时期对physical literacy内涵界定的分析与讨论,推理出physical literacy中文译名厘定为身体素养应该是原汁原味的转译。任海教授[28]于2023年提出将physical literacy译名为体育素养有违原文词语表达、语义内涵,会进一步加剧概念混乱状态。其他文献也显示physical literacy译为身体素养更贴切,译为身体素养更能表达出此概念将身体置于人类生活中的首位,身体非生物学层面的身体或身心二元论的身体,而是身心一元论的具身性身体,体现概念建立的哲学基础[4, 8, 29, 30],而译为体育素养对身体本义有所偏离,不适合中国语境。另外,表1中体育素养的英文表达多不是physical literacy。

(2)体育素质与身体素质

万宇(2015)[12]认为体育素质是人在一定的先天生理基础上,通过后天的体育学习形成的从事体育活动所具有的各种体育能力的总和,是通过有目的、有意识的体育教育而发展起来的综合素质,认为体育素质包含体育素养,因包含体质因素而比体育素养更全面,且认为体育素质评价是为学生的身心健康发展服务的。由此可见,体育素质评价的价值体现在学生身上,学生是体育素质提升的价值主体。身体素质内涵:是指人体在活动中所表现出来的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧等机能,是一个人体质强弱的外在表现[14]。

因此,身体素养、体育素养、体育素质、身体素质是4个不同的概念。身体素养强调人与环境互动的过程中所具备的技能和知识,对环境的理解和反应,以及在互动过程中行为的持续和情感体验,其评价和价值体现对象是各类人群。体育素养来源于体育素质,体育素质和体育素养侧重通过体育教育培养相关技能和知识,其评价和价值体现对象主体是接受体育教育的学生。身体素质是强调人体在完成各类活动中所具备的身体能力,构成人体体质的一部分。身体素养的内涵和外延都明显比体育素养宽泛,身体素养包含体育素养。

3.2 核心素养、体育核心素养、体育学科素养、体育学科/体育与健康学科(课程)核心素养内涵

(1)核心素养

我国发布的《中国学生发展核心素养》指出学生发展核心是指学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,包括人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。核心素养是个体在接受教育的同时所形成的知识、技能、情感、态度等综合能力,概念定义侧重学科上的核心素养[35]。

(2)体育核心素养

体育核心素养是在体育素养的基础上,个体具备适应终身发展和未来社会生活需要的关键素养,由体质和健康、体育技能、体育社会情感构成[35]。

(3)体育学科素养

基于经济合作与发展组织(OECD)人才核心素养框架,体育学科素养包括基本素养和核心素养两部分:基础素养包括基础知识和基本技能,前者指在生活中理解并应用体育知识的能力,后者指通过运动锻炼身体的能力;核心素养包括自主参与体育活动、保持并传递健康生活方式、将体育精神融入生活等能力,用于处理个人与社会、他人、自我的关系[36]。

(4)体育学科/体育与健康学科(课程)核心素养

体育学科核心素养/体育与健康学科(课程)核心素养是学生在接受相应学段和相应体育课程学习过程中,逐渐形成适应个体终身发展和社会发展需要的关键品格与能力,包括运动技能与习惯、健康知识与行为、体育品德与情感[35]。

因此,上述概念是基于《中国学生发展核心素养》和经济合作与发展组织的人才核心素养框架而提出的,是从体育学科发展的角度进行界定,指学生在接受体育教育的过程中所掌握的技能、知识,具有的态度和情感体验。

核心素养及体育学科/课程素养或核心素养应用领域更多在体育领域内,关注对象主要是受教育阶段的学生,更多从学科/课程发展角度,强调了学生地位,但没有完全摆脱增强体质的工具思维,最终目标没有突出以人为本的思想,也与我国新一轮教育改革思路相对接[8]。与身体素养提出的背景及关注生命周期阶段不同,身体素养更强调全生命周期对运动内生动力的培养,突显人的内在需求,除了受教育阶段的学生,幼儿、成年人及老年人都是关切对象。

3.3 健身素养、科学健身素养与体育健康素养内涵

(1)健身素养

健身素养是在科学健身基础上发展而来。1995年全国人大颁布的《全民健身计划》后,全国健身热潮掀起,1999年张宗国[37]提出,科学健身是指经过健康教育,在掌握基本的解剖生理、卫生、心理、运动、营养及保健等知识的前提下,根据自身健康状况,在合理的运动处方指导下,进行健身活动、增强体质的过程。

健身素养是指锻炼者对科学健身知识掌握程度和以科学的态度,运用科学的健身技能,参与健身行为的能力,包括健身认知、健身态度、健身技能、健身行为、健身评价和健身价值[38]。

(2)科学健身素养

国际经济合作组织(OECD)认为科学素养是运用科学知识、确定问题和做出具有证据的结论,以应对自然世界和通过人类活动对自然世界的改变的理解和做出决定的能力[39]。科学健身素养是基于科学素养和健康素质,是对科学健身知识理解程度和运用科学方法进行健身的能力以及在从事健身活动中所体现出科学素养的总称[10]。

(3)体育健康素养

体育健康素养是指个人通过掌握体育情感、运动能力、健康知识及运动习惯,促进自身健康的能力。它基于健康素养概念即个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策,以维护和促进自身健康的能力[40]。

综上,4个概念是在2009年《全民健身条例》、每5年的《全民健身计划》、健康中国战略等相关文件的颁布,以及健康素养和科学素养的提出等时代背景下在体育研究领域内萌发的。侧重于在完成健身过程中应具有的技能、知识、态度和行为,以及健身价值的理解,从健身的角度探讨问题,不再局限于体育教育,目标人群为健身人群非仅指学生。它们是本土化的概念,从科学的角度强调健身人群在锻炼身体过程中应具备的相关能力,概念之间有包含关系,可以进行适当整合。而身体素养相比4个概念,内涵更加丰富,不仅局限于在专门锻炼身体过程中相关能力,还将身体活动融合日常生活中,提倡人类应关注自身运动的内在潜力。

4 结语

身体素养(physical activity)是为了应对人类社会身体活动不足带来的健康危机和学校体育发展出现的瓶颈,而提出了新理念,其概念内涵界定的哲学基础提示人们身体并不劣于精神,身体活动的重要性并不低于智力活动,号召人们要发自内驱力去参与全生命周期的身体活动。其他相关概念多是根植于我国新一轮教育或体育改革、体育课程改革和健身活动科学开展等时代背景提出的,对我国体育教育改革具有重要意义,但由于概念较多,容易引起混淆,依据概念来源可以进行适当整合,如体育核心素养是在体育素养基础上发展而来,体育素养在体育素质基础上发展而来,体育学科/体育与健康学科(课程)核心素养来源于核心素养,因此此类概念可以进行适当合并,多种概念并存可能会带来不必要的分歧;而健身类的素养虽然来源于我国,但通过分析其内涵可以合并到身体素养中,因为身体素养水平高的人应当具有科学健身的能力和意识,本身就包含了健身素养的内容。

通过分析身体素养与国内10个相关概念产生背景及内涵,发现身体素养与其他的概念有不同,在学术界和实践活动中不能将之与其他的概念互换或混用。身体素养概念内涵清晰界定将利于开展身体素养相关研究,也有利于发挥其在我国体育改革、体育强国建设、健康中国建设的重要作用。其他概念可适当合并,减少相互干扰,以发挥在体育学科/课程改革中的作用,促进学生和健身人群具备锻炼身体的能力与知识。

参考文献:

[1] TREMBLAY M S, COSTAS-BRADSTREET C, BARNES J D, et al. Canada's Physical Literacy Consensus Statement: process and outcome [J]. BMC Public Health, 2018, 18(S2): 1034.

[2] CHEN A, SUN H. A great leap of faith: Editorial for JSHS special issue on physical literacy [J]. Journal of Sport & Health Science, 2015, 4(2): 105-107.

[3] 国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2019 (26): 6-13.

[4] 彭响,刘如, 戴俭慧. Physical Literacy的本土释义:体育素养or身体素养——兼论Physical Literacy测评的能与不能[J]. 河北体育学院学报, 2021, 35(06): 53-61.

[5] 刘艳妮, 王辉, 赵犇, 等. Physical Literacy的本土化:概念厘定、实践反思及应对[J]. 山东体育学院学报, 2024,40(02): 96-103.

[6] 张曌华, 李红娟, 张柳, 等. 身体素养:概念、测评与价值[J]. 首都体育学院学报, 2021, 33(03): 337-47.

[7] 尹志华, 刘艳, 孙铭珠, 等. 论“身体素养”和“体育与健康学科/课程核心素养”的区别与联系[J]. 成都体育学院学报, 2022, 48(04): 77-83+103.

[8] 林文贤. 当前体育界关于“素养”的三大理念辨析[J]. 体育科学, 2021, 41(02): 79-87.

[9] 罗竹风. 汉语大辞典[M]. 上海:上海辞书出版社, 2009:1921.

[10] 宋江涛. 成年人科学健身素养测评指标体系的建构及其实证研究[D].临汾:山西师范大学, 2012.

[11] SOEDIONO B. The Plurality of Literacy and Its Implications for Policy and Programs [R]. Paris: UNESCO, 2004.

[12] 万宇. 上海市初中生体育素质评价指标体系研究[D].上海:上海师范大学, 2015.

[13] 夏征农, 陈至立. 辞海: 第六版彩图本.2,H-M [M].上海:上海辞书出版社, 2009: 2167.

[14] 陈明达. 实用体质学[M]. 北京:北京医科大学出版社, 1993:22.

[15] 祖光怀. 中国公民基本健康素养的概念和基本内涵[J]. 安徽预防医学杂志, 2009, 15(1): 73-75.

[16] WHITEHEAD M. Physical Literacy: Philosophical Considerations in Relation to Developing a Sense of Self, Universality and Propositional Knowledge [J]. Sport Ethics & Philosophy, 2007, 1(3): 281-298.

[17] 赖天德. 试论素质教育与学校体育改革(上) [J]. 中国学校体育, 1998(1): 64-66.

[18] 查茂勇. 大学生体育素养评价指标体系构建及自测量表编制[D]. 南京: 南京师范大学, 2014.

[19] 阳艺武. Physical Literacy:内涵解读、中外对比及教学启示[J]. 上海体育学院学报, 2016, 40(4): 73-78.

[20] 陈思同, 刘阳. 加拿大体育素养测评研究及启示[J]. 体育科学, 2016, 36(3): 44-51.

[21] 陈思同, 刘阳, 唐炎, 等. 对我国体育素养概念的理解——基于对Physical Literacy的解读[J]. 体育科学, 2017, 37(06): 41-51.

[22] 赖天德. 素质教育的基本特征及其对学校体育改革的启示[J]. 体育学刊, 2003(1): 10-13.

[23] 于秀, 孙夕鹭, 刘海燕. 城市学生体育素养评价指标的研究[J]. 沈阳体育学院学报, 2012, 31(5): 1-5.

[24] 杨献南, 鹿志海. 形式逻辑视角下的体育素养概念辨析[J]. 南京体育学院学报(社会科学版), 2015, 29(02): 89-92.

[25] 余智. 体育素养概念研究[J]. 浙江体育科学, 2005, 27(1): 69-72.

[26] 周建东. 体育素养的文化根源及其教育理念[J]. 体育科学研究, 2016, 20(1): 14-18.

[27] 高海利, 卢春天. 身体素养的构成要素及其理论价值探微[J]. 体育科学, 2019, 39(07): 92-97.

[28] 任海. “体育素养”还是“身体素养”?——Physical Literacy译名辨析[J]. 体育与科学, 2023, 44(06): 6-9+37.

[29] 任海. 身体素养: 一个统领当代体育改革与发展的理念[J]. 体育科学, 2018, 38(3): 3-11.

[30] 周生旺, 程传银, 张翠梅, 等. 体育本体论下身体素养、体育素养与健康素养的内涵及关系[J]. 武汉体育学院学报, 2020, 54(06): 32-38.

[31] 于永晖, 高嵘. 体育素养研究[J]. 首都体育学院学报, 2017, 29(06): 506-509+16.

[32] 马勇, 饶平, 谭丹华, 等. 体育素养概念内涵及外延探究[J]. 湖北体育科技, 2016, 35(8): 669-672.

[33] 郭燕. 班主任队伍的体育素养对阳光体育运动开展效果的研究[J]. 南京体育学院学报(自然科学版), 2011, 10(03): 21-24.

[34] 冯古首, 王勇慧. 体育素养教育模式研究[J]. 山西师大体育学院学报, 1999 (02): 24-26.

[35] 尚力沛, 程传银. 核心素养、体育核心素养与体育学科核心素养: 概念、构成及关系[J]. 体育文化导刊, 2017 (10): 130-134.

[36] 燕凌, 马克, 李海燕. 论体育学科素养的内涵、构成要素及培养[J]. 体育文化导刊, 2018 (03): 108-112.

[37] 张宗国. 论科学健身[J]. 菏泽师专学报, 1999 (04): 91-93.

[38] 李朏佺. 大学生健身素养评价指标体系建构[D].南京:南京体育学院, 2015.

[39] 中国科协“2001年中国公众科学素养”调查组. 2001年中国公众科学素养调查[J].科学中国人, 2001(11):10-11.

[40] 龙佳怀, 刘玉. 健康中国建设背景下全民科学健身的实然与应然[J]. 体育科学, 2017, 37(06): 91-97.